个体信念与高等教育决策

史策

摘 要:以个体信念研究高等教育决策问题,拓展了高等教育决策问题的研究视角,使决策过程更契合实际。本文基于2010—2018年中国家庭追踪调查数据,运用倾向得分匹配方法验证了个体信念对高等教育决策的影响。研究发现,首先,个体信念对高等教育决策有重要影响,对非精英家庭、农业户籍以及非重点高中的学生的影响相对更大。其次,乐观偏差与高等教育决策的行为偏差之间呈现U型关系,当乐观偏差为0时,行为偏差最小;当乐观偏差大于以及小于0时,行为偏差越大。最后,正面信念通过激励学生增加学习时间、培养良好的学习习惯,有助于提升接受高等教育的概率,负面信念的作用则相反。母亲的受教育程度以及陪伴影响子女的个体信念。本文的现实意义是对学生的正面信念进行积极的引导,增加父母陪伴子女时间。

关键词:高等教育决策;个体信念;乐观偏差;行为偏差

中图分类号:F062.6;F241.4 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2022)03-0103-10

一、引 言

高等教育是人力资本投资的重要内容,因其对提升个人与社会发展质量具有不可替代的作用,高等教育及决策成为学者持续关注的重要问题。对高等教育决策的研究轨迹总体上可以归纳为从关注教育转变为关注人自身的主观因素:明塞尔[1]通过比较接受教育的成本与收益,教育投资与其他投资的收益率确定教育投资决策;Spence[2]与张凤林[3]将教育视为个人能力的信号,强调劳动力市场信息不对称条件下教育具有筛选或者信号功能;Cawley等[4]与Heckman等[5]研究了人的认知与非认知能力对教育决策的影响,发现认知与非认知能力对教育决策具有正向影响。尽管能力在早期人力资本理论研究已有研究,但并不是核心变量,同时所谓能力是单一维度的,即认知能力[6]。Heckman等[7]关注教育的非货币收益,研究表明教育的非货币收益存在能力上的异质性。从一般决策的过程来看,个体信念会显著影响个体的行为与决策结果。高等教育决策并非“瞬间决策”,个体受到家庭背景乃至社会的影响并形成关于高等教育的信念;从人力资本的生产过程来看,信念影响个体在学习行为上的努力程度,因此,关于高等教育的个体信念是否“足够坚定”,将对高等教育决策产生不可忽视的影响;此外,关于高等教育的信念是偏向乐观还是悲观?也会影响个体的行为偏差。这是当前高等教育决策问题研究的相对欠缺之处。

首先,本文研究了个体信念对高等教育决策的处理效应,考虑到个体信念不可观测,为了反映个体在排除家庭资源约束后对接受高等教育的信念是否坚定,及其对高等教育的偏好程度,本文以个体预期的最低受教育程度作为个体信念的代理变量,在此基础上,对家庭背景、户籍性质以及高中类型进行异质性分析。实证结果表明,在控制了个人能力、家庭背景等变量后,个体信念对高等教育决策有显著影响,并且对农业户籍家庭、非重点高中以及非精英家庭的个体影响更大。借用心理学“乐观偏差”的概念研究个体关于高等教育的信念偏差与行为偏差的关系,研究发现乐观偏差与行为偏差存在U型关系,对高等教育的信念相对客观、理性时,个体不存在行为偏差;对高等教育的信念过于乐观或者悲观时,均会使个体的行为偏差增大。

其次,个体信念影响高等教育决策的机理包括增加学习时间的投入、维持较高的出勤率、培养良好的学习习惯等。本人预期的最低受教育水平越高,会激励其投入更多的时间进行学习,较少请假或者旷课,更倾向于在课上认真听讲、对作业检查多次以及完成作业后再从事娱乐活动。与对高等教育的信念相反,个体对“关系”的信念不能通过以上机理影响高等教育决策,甚至不利于培养良好的学习习惯。

最后,榜样效应是个体关于高等教育信念的重要来源。母亲的受教育程度越高、对个体的陪伴时间越长,则个体接受高等教育的信念越坚定,从而有助于其作出接受高等教育的决策。

本文力图在以下三个方面作出推进:第一,从已有关于高等教育决策的文献来看,本文另辟蹊径,证实了个体信念对高等教育人力资本投资的影响。遵循从关注教育到个体,从客观因素到主观因素的研究轨迹,本文是研究以个体信念的主观因素影响人力资本投资问题的有益尝试。第二,进一步检验了个体信念属性对行为偏差的影响。借用乐观偏差的心理学概念研究高等教育的信念偏差对行为偏差的影响,研究发现关于高等教育的乐观偏差与行为偏差存在U型关系,突出了客观、理性信念的重要性。第三,本文为教育助学政策的实施提供了更有针对性的实证依据。根据本文成果可得到以下推论:通过正面信念的引导,增强个体关于高等教育的信念,资助对高等教育信念更为坚定的受助者,可能会有助于进一步提升高等教育助学政策的实施效果。

二、文献综述与理论分析

(一)信念对决策的影响

信念是一个心理学概念,有两个属性:第一,有代表性的内容。第二,假定的真实性,被定义为主体相信某事件、原因、行为能力及其所使用的客体是真实的。在微观行为分析中,信念常常是对不确定或者不可知事件(物质结果)的估计,或对未来事件、博弈中他人行为与信念的预期或猜测,这两种意义上的信念实质上等同于主观概率测度。由以上定义,信念通常对个体的行为与决策具有深刻的影响,因此,在与决策相关的经济学问题研究中得到较为广泛的应用。Boneva和Rauh[8]研究发现,信念可以解释不同经济社会背景家庭学生入学意向差距的48%,其中,可预期的非金钱方面的回报可以解释37% 。Delavande和Zafar[9]认为,未来收入与职业前景在不同类型的大学选择中仅起到很小的作用,而与金钱无关的因素,如学校的意识形态与个体信念是否一致的影响最为重要。国内学者对信念的研究主要集中于金融投资领域以及经济增长,应用于高等教育决策的研究则较为鲜见。

理论上,信念的作用与基于收益最大化的原则决定是否接受高等教育的传统人力资本理论有着明显的不同。从传统人力资本理论的视角来看,如果不考虑家庭资源约束,个人能力越强,学习成本或者心理成本越低,越有可能接受高等教育。但是在个体关于高等教育的信念形成后,可能存在个人能力強,而对高等教育信念不坚定的情况,这会对个体的学习行为产生影响,并最终影响其是否接受高等教育决策。由此,笔者提出如下假设:

假设1:个体信念能够影响高等教育决策。

(二)乐观偏差与高等教育决策的行为偏差

现有研究主要从人力资本理论、信号理论和教育机会公平理论研究个体的高等教育决策过程[1-2]。基于人力资本理论,通过比较高等教育未来收益现值与成本决定个体的决策,在实证研究中关注家庭背景、户籍制度、城乡差异等资源约束的影响。信号理论认为,企业规模越大,毕业生出现过度教育的概率越大,而且过度教育的幅度也显著更高。教育机会公平理论主要关注父母的受教育程度、劳动力流动等变量的影响。随着人力资本理论的推进,认知与非认知能力如何影响高等教育决策成为新的研究视角。高等教育决策问题研究从关注资源约束、制度等客观因素,逐渐深入到个人能力等主观因素的研究。但是,以上视角难以直观反映高等教育决策的结果是否存在行为偏差,而应用乐观偏差的概念有助于衡量高等教育决策存在行为偏差的程度。本文将行为偏差定义为个体的认知能力位于所在群体前50%,而实际上未接受高等教育的情况。

信念属于人的主观因素,可以进一步区分为乐观和悲观两种类型,由于二者均不属于理性、客观的信念,因而可能导致行为偏差。“不切实际的乐观”的概念解释了个体信念对客观状况的偏离,即人们倾向于认为自己不会受到损害,而预期他人成为不幸的受害者,这样的想法不仅仅意味着对生活抱有乐观的态度,而且意味着错误的判断,乐观偏差的含义与此一致。由于接受高等教育并不能保证对所有个体的未来均产生积极影响(例如顺利毕业、拥有良好的劳动力市场表现等),以及高等教育自身存在的问题均有可能带来不确定性,因此,在高等教育决策上可能存在乐观偏差。乐观偏差可能导致个体在学习行为上仅付出相对较少的努力;与之相反,悲观偏差可能使个体主动放弃努力。由此,笔者提出如下假设:

假设2:乐观偏差导致高等教育决策的行为偏差;当乐观偏差不存在时,高等教育决策行为偏差最小。

(三)父代的教育背景与高等教育决策

父代的教育背景对子女高等教育决策的影响包括两方面:第一,父代受教育程度的高低代表了子女教育资源的多寡与优劣。研究表明,教育获得具有阶层差异变化较小的特点,父母的受教育年限对子女教育获得作用显著,两者呈正相关关系。

第二,父代的教育背景影响个体关于高等教育信念的形成,并影响其高等教育决策。父母的受教育程度越高,可能使子女对高等教育有更正面的看法,因而作出接受高等教育的决策。在一定程度上,父代的努力是子代的榜样,努力显著强化了父母教育对子女的影响。榜样效应得以发挥作用的重要渠道应当是父母对子女的陪伴,由于母亲往往在照顾子女投入更多的时间,因此,母亲的陪伴对于子女形成关于高等教育的正面信念应当具有更为重要的作用。由此,笔者提出如下假设:

假设3:父母的受教育程度会影响子女的信念,通过教育的榜样效应影响子女的高等教育决策。

决策理论以及高等教育决策问题研究是经济学、心理学、教育学乃至社会学等学科重要的研究领域,其中经济学和心理学的研究最为紧密。在理性人假定前提下,当偏好一致时,个体依据信念和一定的约束条件使目标函数最大化,进行包括高等教育投资等一系列决策,从而实现个人效用最大化。这是收益与成本信息确定性的情境,个体的决策反映了对高等教育收益与成本的认知。在理性人前提假设受到质疑以后,个体对事件发生的概率被认为是未知的,无法获得接受高等教育的收益和成本的充分信息,换言之,个体信念被赋予关于某事件发生概率的不确定性,个体在进行高等教育决策时对概率进行判断,这反映了决策所面临的不确定性。基于以上理论分析,无论是确定性还是不确定性的情境,个体信念都会影响高等教育决策,二者的区别在于概率的性质,因为个体关于概率的判断不一定是客观真实的,可能是“主观概率”,也可能是“客观概率”,这反映了心理学等学科的不同观点。据此可推知,个体信念会影响高等教育决策,反映个体信念属性的概率性质决定了信念是否偏向乐观,从而影响决策结果,因此,个体信念的乐观偏差影响高等教育决策,从而导致行为偏差。

教育学和社会学基于家庭视角研究高等教育决策问题,最大化维持不平等假说(Maximally Maintained Inequality)是代表性观点之一。该假说强调社会出身与教育之间的关系,认为不同阶层的社会出身与其子女升学结果之间存在稳定的关系,除非通过提高录取人数等外在因素迫使这种局面发生改变。父母的受教育程度是社会出身的重要标志,具有高学历的父母可以为子女接受高等教育创造更好的条件。此外,教育的代际联系可以从选择性和因果关系两个层面来解释。从选择性的层面来看,使父母接受高等教育的自身特征能够影响其教育子女的能力,或者是将基因以及环境因素遗传给子女,从而使子女同样可以接受高等教育;因果关系是指接受了高等教育的父母能够为子女提供更好的童年经历与教育环境,子女能够在学校表现得更好。以上假说和理论分析表明,父母的受教育程度对子女的高等教育决策具有不可忽视的影响。按照人力资本理论,父母的陪伴与时间投入是重要的影响机制,养育高质量的子女是时间密集型的生产过程,接受高等教育恰恰反映了较高的养育质量。

基于以上经济学、心理学、教育学以及社会学的理论分析可知,上述3个假设在理论上是成立的。本文将以我国的微观调研数据为基础,应用倾向得分匹配法对以上假设进行实证检验。

三、数据来源与模型构建

(一)数据来源

数据主要来源于北京大学中国社会科学调查中心执行的CFPS中国家庭追踪调查,涵盖了2010—2018年5轮调查数据。该项目始于2010年,在全国25个省、自治区和直辖市开展基线调查,在此基础上完成2012—2018年4次追踪调查,调查涵盖教育、心理、认知等领域。本文以2010—2014年就读于高中阶段(含中專、职高和技校)的样本为基础进行筛选。由于2016年CFPS所询问与信念相关的问题与2010—2014年的调查差异较大,同时2018年CFPS就读于高中的样本不存在是否接受高等教育的数据,因此,本文选取的样本限定在2010—2014年。其中,2010年、2012年、2014年成人问卷总样本量分别为33 600、35 719与37 147,当年就读于高中阶段的样本量分别为878、978与957。少儿问卷与成人问卷差异较大,与信念相关的核心变量缺失,因此,本文仅选取成人问卷的样本。针对以上就读于高中阶段的样本,本文将其分别与2012年 、2014年、2016年和2018年所处教育阶段数据匹配并以其作为高等教育决策的结果。本文从就读高中时最接近的年份开始匹配,未匹配成功的样本继续与下一轮调查数据匹配,直至所有就读高中阶段的样本完成匹配过程。剔除未匹配成功的样本、重复样本、异常值后得到有效样本1 657个。

(二)变量设定

1.被解释变量

高等教育决策(hed)。是指个体根据信念、认知能力以及家庭资源约束等作出的是否接受高等教育的决定。本文将受教育程度为大专、本科、研究生的样本归类为高等教育组,其他样本为非高等教育组,生成高等教育决策虚拟变量,取值为1时表示个体作出接受高等教育的决策,取值为0表示个体作出不接受高等教育的决策。

行为偏差(behavior)。该变量衡量了个体实际的高等教育决策结果与个人认知能力分布的偏离程度。基于高考主要考察个体的认知能力,笔者认为,个体认知能力的高低应当与接受高等教育的概率成正比。如果个人能力位于所在群体前50%,而实际上未接受高等教育,则视为存在高等教育决策的行为偏差,这种情况的取值为1;取值为0表示不存在行为偏差。表1显示,高等教育决策的行为偏差取值为0.097,表明接近10%的个体认知能力分布超过50%,但实际上并未接受高等教育,存在较为严重的高等教育决策行为偏差。

2.解释变量

个体信念(belief)。是指个体对重要事情的观点和看法。本文选取的信念是个体对本人预期接受的最低受教育水平以及本人作为学生对自身优秀程度的判断。本文将预期接受的最低受教育水平处理为虚拟变量,取值为0时表示预期自己不接受高等教育,取值为1时表示预期自己接受高等教育。本人作为学生对自身优秀程度的取值越大,表示个体的信念越坚定。

乐观偏差(optimistic)。如果个体认为教育问题很严重,但是仍然预期接受高等教育,表明个体认为自己不会受到教育问题的负面影响,因此,视为存在乐观偏差。本文根据Weinstein[10]设计乐观偏差的基本原理,设定了乐观偏差的公式,取值为1表示存在乐观偏差,取值为0表示不存在乐观偏差,取值为-1时表示存在悲观偏差,本文主要讨论乐观偏差与不存在乐观偏差的情形。Weinstein采用自陈量表的形式度量乐观偏差的程度,在度量方法上包括直接比较测量和间接比较测量两种方式,在计分方式上分为单级计分和双级计分[11]。本文选取了直接比较测量与双级计分相结合的方式。第一,以问卷问题“您认为教育问题在我国的严重程度如何?”作为个体对教育问题负面程度的判断,“您认为自己最少应该念完哪种教育程度”表明个体对教育问题影响到自己的程度的判断。如果个体认为教育问题越严重,仍然预期自己应当接受的最低受教育水平很高,则表明个体存在乐观信念。第二,将以上两个问题的取值调整为双级计分形式,调整后的取值范围为(-1,1),取值越大表明乐观偏差越强,取值为0时表明不存在乐观偏差。表1显示,乐观偏差均值为0.017,表明个体总体上存在乐观偏差,即教育问题相对不会影响自己,但是方差显示乐观偏差在个体间的分布相差较大。

此外,本文控制了个体的认知能力、性别、年份等虚拟变量,其中,认知能力以个体接受数字测试得分为代理变量。以上变量的描述性统计如表1所示。

(三)模型构建

1. 高等教育决策的基准回归方程

hedi=α0+α1belifeduci+λiDi+εi

其中,beliefeduc是关于本人最低受教育水平的信念,Di是控制变量,包括认知能力、个体性别、户籍性质、母亲的最高学历等。

2. 行为偏差的基准回归方程

behaviori=β0+β1optimistici+β2optimistici2+ηiKi+υi

其中,behaviori是指个体的行为偏差,optimistici是指乐观偏差,Ki是控制变量。

四、实证分析

(一)基准回归结果

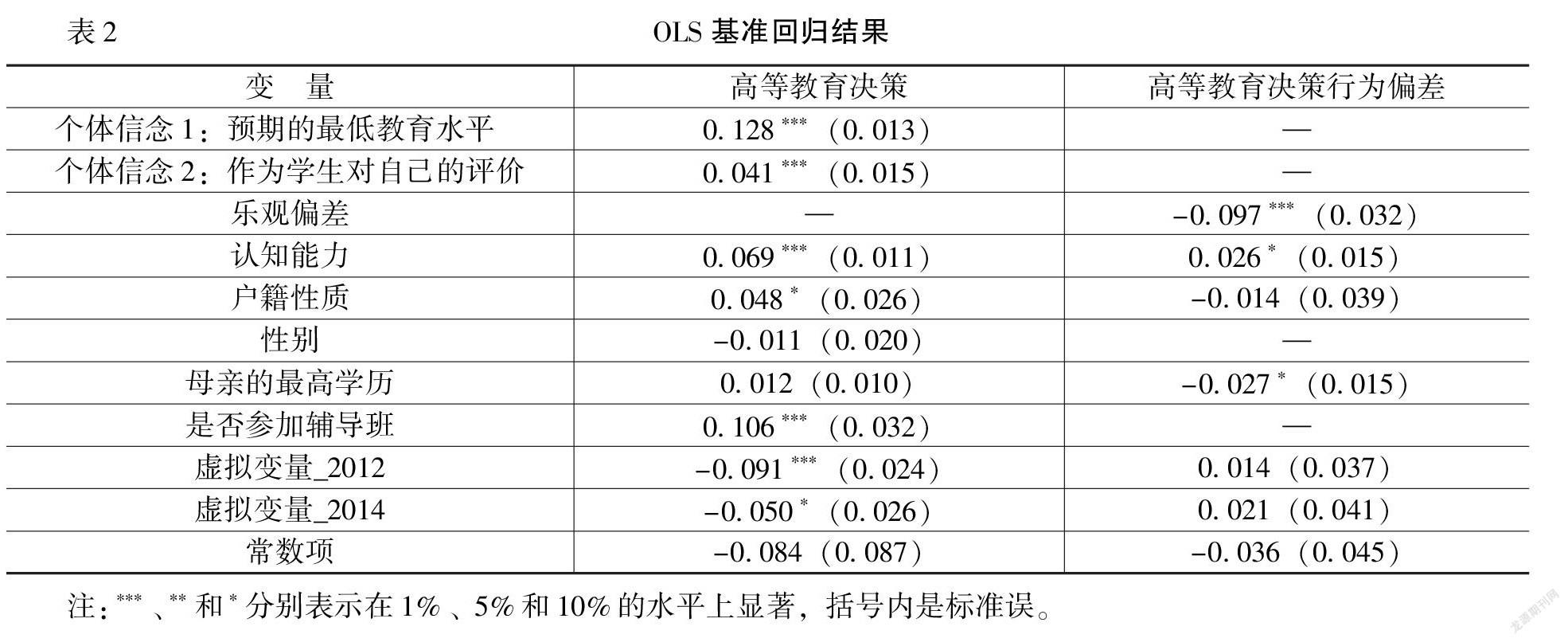

由表2可知,基准回归结果显示个体预期接受的最低学历的信念对高等教育决策的影响最大,明显大于认知能力

本文对认知能力的数字测试得分进行了标准化处理。对高等教育决策的影响,作为学生的优秀程度的信念对高等教育决策的影响同样显著。其次,代表家庭资源约束的户籍性质对高等教育决策同样具有正向影响,来自非农业户籍家庭的个体更倾向于接受高等教育。此外,高等教育决策并不存在显著的性别差异,但是存在着较为明显的时间差异,2012年和2014年更多的个体倾向于作出接受高等教育的决策。

乐观偏差以及母亲较高的受教育程度可以缓解行为偏误,表明个体对接受高等教育越乐观,导致的行为偏差越小;母亲较高的受教育程度可能为个体的高等教育决策提供了指导,从而降低了行为偏差。但是,较强的认知能力反而会略微增加行为偏差的发生,体现了行为偏差主要发生在认知能力较强,但实际上并未接受高等教育的情形。

(二)PSM估计结果

由于高等教育决策的因变量较个体信念等自变量至少滞后一期,而并非同一期,因此,能夠在一定程度上缓解内生性问题。但是可能存在自选择问题,本文使用PSM方法克服自选择效应的影响。

1.倾向匹配得分的估计结果

本文设定Logit回归方程计算倾向得分,协变量包括个体认知能力、对作为学生的优秀程度的判断、是否参加辅导班、性别、户籍性质以及父亲的最高学历等,以个体预期的最低受教育程度作为处理变量,即个体关于接受高等教育的信念,结果如表3所示。参加辅导班具有正向影响,这可能是因为辅导班有助于提升认知能力。认知能力和父亲的最高学历同样具有正向影响,与上文的理论分析结果一致。对个体作为学生优秀程度的自我判断的影响程度仅次于是否参加辅导班,体现了自信心的重要性。

2.个体信念影响高等教育决策的反事实估计结果

本文首先采用1对1匹配研究信念对个体是否接受高等教育的影响,出于稳健性的考虑,本文也使用半径匹配、核匹配、局部线性回归匹配等多种匹配方法,以保证回归结果的稳健性。上述匹配方法的平衡性检验显示,除个别变量在匹配后偏差为21.1%以外,其他匹配后的偏差均在20%以内。 结果显示,个体接受高等教育的信念对高等教育决策的结果有非常显著的影响。如表4所示,反事实分析表明,如果实际上未接受高等教育的个体增强了接受高等教育的信念,那么其接受高等教育的概率会提升约27.5%—34%,假设1得证,证实了经济学和心理学关于高等教育决策的理论推断。通过比较PSM与OLS的估计结果,可以发现OLS对信念的作用有非常明显的低估,可能是由于OLS没有处理自选择效应所致。

(三)异质性分析

依据家庭背景、户籍性质以及学校类型,本文将样本分为三类,分别考察来自非精英家庭、农业户籍以及非重点学校个体的信念对高等教育决策的影响程度与总样本的差异。

1.非精英家庭

如果父亲没有行政或者管理职务,则认为个体处于非精英家庭。结果表明,相对于总体样本,非精英家庭样本对个体是否接受高等教育信念的影响仍然更大,平均处理效应达到0.386(总体样本的平均处理效应为0.275),即如果非精英家庭个体的信念“坚定”,那么有助于接受高等教育的概率提升约38.6%。非精英家庭个体等协变量的影响方向仍然与全样本保持一致,但是在认知能力、作为学生的自我评价方面的影响程度更深。在数据平衡性检验方面,变量在匹配后的偏差均小于10%,达到了样本平衡性的要求。

2.农业户籍

农业户籍样本对个体是否接受高等教育信念的影响仍然更大,平均处理效应达到0.402,反事实分析表明,如果农业户籍个体的信念“坚定”,那么有助于接受高等教育的概率提升约40.2%。在协变量方面,认知能力对农业户籍个体具有更强的作用,此外,对个人作为学生的评价,以及父亲的受教育水平对个人的高等教育决策具有显著影响,而教育支出的影响则较为微弱。相对非农业户籍,农业户籍劳动者以上因素的影响水平更高。在数据平衡性检验方面,所有变量在匹配后偏差均在20%以内,基本达到了样本平衡性的要求。

3.非重点学校

非重点学校样本对个体是否接受高等教育信念的影响同样更大,平均处理效应达到0.374,如果非重点学校个体的信念“坚定”,那么有助于接受高等教育的概率提升约37.4%。非重点学校个体的认知能力等协变量仍保持了与全样本回归的影响方向,但是匹配后的协变量的影响水平相对更小。在数据平衡性检验方面,仅有一个变量在匹配后偏差为27.4%,其他变量在匹配后的偏差均小于20%,总体上基本达到了样本平衡性的要求。

綜合以上非精英家庭、农业户籍以及非重点学校样本的回归结果可以发现,坚定接受高等教育的信念对家庭背景、经济条件以及教育条件处于相对弱势地位的个体能够发挥更大的作用。

(四)乐观偏差对行为偏差的影响:U型关系

为了考察乐观偏差的影响,本文分析了乐观偏差与行为偏差之间的关系。高等教育的选拔机制主要以认知能力为考察对象,理论上,个体认知能力越高则越可能接受高等教育。但是个体对是否接受高等教育的信念可能存在一定的偏差,如自认为教育存在严重的问题,但自己接受教育并不会受到这一问题的影响,或者恰恰相反,因此该偏差可能是乐观的,或悲观的。个体是否接受高等教育的决策结果与其认知能力的不一致导致行为偏差,从而对个人的学习、工作选择等方面产生重大影响。

表5回归结果显示,乐观偏差的二次项系数为正,表明乐观偏差与行为偏差整体上呈现U型的关系,即个体的乐观偏差水平适中时,行为偏差最小,高等教育决策结果与其认知能力的匹配最为恰当,假设2得证。当乐观偏差过大,或者过小时,均不利于减少行为偏差。具体来看,在控制了户籍性质、父亲受教育水平等变量后,乐观偏差平方项的系数显著为正,表明其与行为偏差呈现U型关系。乐观偏差与认知能力的交互项系数表明,二者的同时提高可以显著降低行为偏差;如果不存在乐观偏差,则认知能力的提高使得行为偏差的程度加剧,这可能是与行为偏差的定义方式有关。作为学生时较高的自我评价、参加辅导班都有助于缓解行为偏差的程度,这可能是由于部分个体通过自我评价与参加辅导班,有助于形成对教育的正确认识,从而降低了乐观行为偏差的程度。

(五)个体信念的作用机理

1. 个体信念对学习时间投入与出勤的影响

Grave[12]研究发现,自学几乎与所有学生的成绩正相关,这一研究发现印证了Douglas与Sulock[13]关于花费更长时间预习的学生倾向于取得更好的成绩的观点。Romer[14]研究发现,出勤率对学习成绩存在正向影响,这一观点也得到了Marburger[15]和Gottfried[16]等学者在研究中学教育的印证,强制出勤政策显著降低了缺勤率,并提高了学习成绩。信念能够影响个体的行为,进而影响高等教育决策。对高等教育持有正面的观点与信念,会促使个体作出有利于提升受教育水平的行为,例如投入大量时间进行复习与正规学习,从而有助于其作出接受高等教育决策,在学校保持较好的出勤情况。此外,本文也考察了负面信念:“关系如何影响个人成就”,即如“关系”等高等教育以外的因素是影响个人能否取得成就的重要原因,由表6可知,负面信念至少未对学习投入以及出勤情况起到正面作用,进而不利于个体作出接受高等教育的决策。对高等教育的正面信念显著提高了个体在假期内投入更多时间进行复习与正规学习,并且请假或者旷课的情况更少。对高等教育持有负面信念则不利于个体投入更多的时间学习。

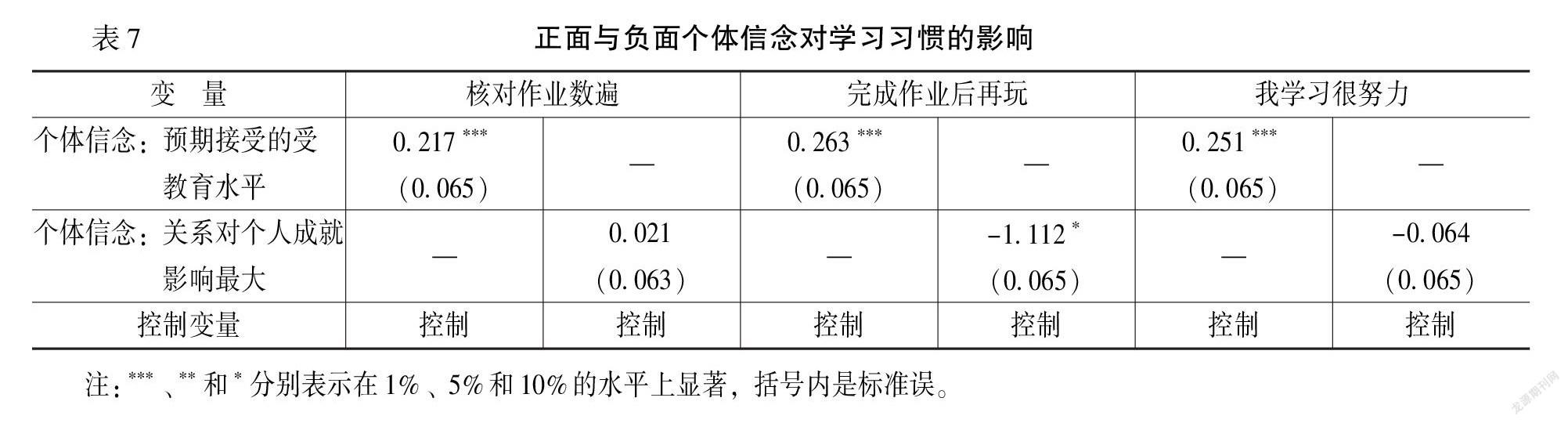

2.个体信念对培养良好学习习惯的影响

相较于学习时间投入,良好的学习习惯更能够提高学习时间的效率,对学习成绩产生正向影响,从而有助于个体接受高等教育。 Cerna和Pavliushchenko[17]对比分析了成绩高和成绩低的两组学生,研究发现良好的学习习惯对个体的成绩有正向影响。个体预期的受教育水平越高,越可能养成良好的学习习惯,如认真完成作业、完成作业后再进行娱乐活动等。本文选取了个体对“我会在完成家庭作业时核对数遍”“我只在完成家庭作业后玩”以及“我学习很努力”等问题的自我评价,衡量个体学习习惯程度的好坏,分析个体信念是否有助于培养良好学习习惯,并考察正面信念与负面信念的不同影响。其中,正面信念仍然考察个体预期接受的教育水平,负面信念考察个体对“关系”如何影响个人成就,对应的问卷问题为“影响未来成就最重要的因素是关系”。如表7所示,个体预期的受教育水平越高,对个人学习习惯的正面影响越大,从而有利于其作出接受高等教育的决策。当引入“负面”信念时,可以发现负面信念无益于养成良好学习习惯,甚至使个体的学习习惯变坏。

(六)個体信念的形成:榜样效应

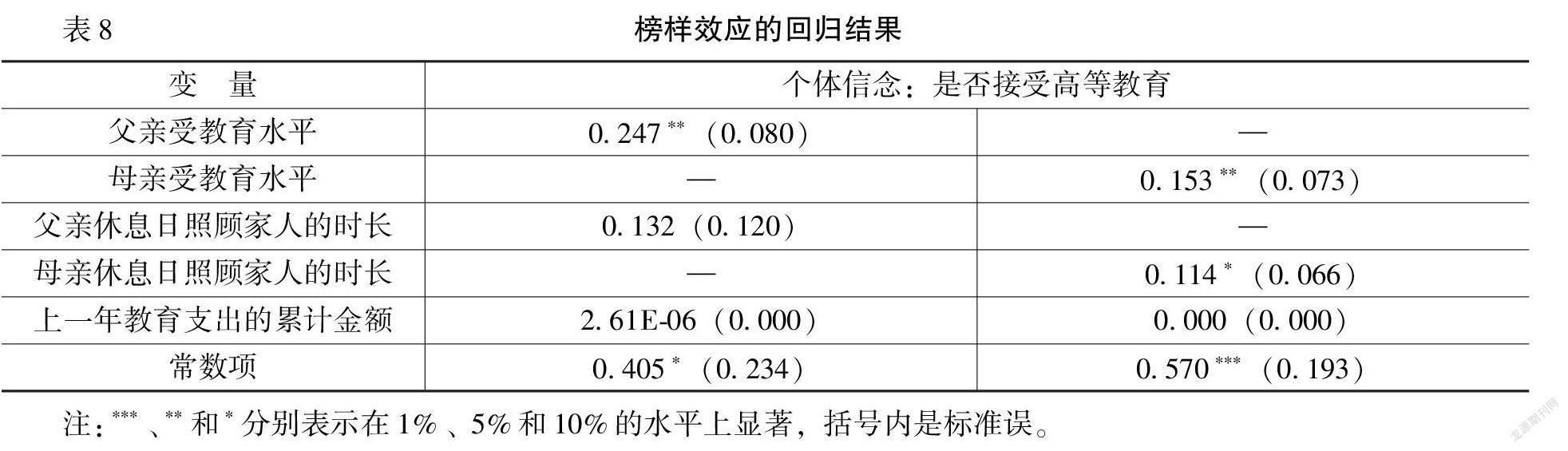

父母的受教育水平对子女的高等教育决策具有重要的榜样效应,较高的受教育水平可能有助于子女坚定接受高等教育的信念,从而提升接受高等教育的概率。“陪伴”是养育子女的重要形式,个体预期是否接受高等教育的信念在父母陪伴的过程中逐渐形成,本文分别选取了父亲和母亲“在休息日照顾家人的时长”衡量陪伴时间。另一影响个体是否接受高等教育信念的途径是教育投资,本文以“上一年教育支出的累计金额”衡量教育投资金额。按此思路,研究父亲和母亲受教育水平的榜样效应,通过Probit方法检验父母的陪伴与教育投资对子女接受高等教育信念的影响。

由表8可知:第一,父亲受教育水平对子女接受高等教育信念的影响更大,但是通过陪伴来影响子女接受高等教育信念的效果并不明显;尽管母亲受教育水平的影响程度相对更小,但是通过陪伴影响子女接受高等教育信念是显著的,这可能是因为母亲通常承担了更多的养育责任,所以母亲的陪伴是影响子女预期是否接受高等教育信念的重要因素。从以上分析可知,父母的受教育水平越高,子女接受高等教育的信念越强,可推知榜样效应越明显,假设3得证。榜样效应的作用机理可以解释为母亲对子女的陪伴是一种言传身教的教育过程,一方面能够对子女的各类教育问题予以及时解决; 另一方面长期的陪伴有助于提升个体认知能力等方面的发展,Doyle[18]关于陪伴可以提高婴儿认知能力和社会情感观点即为佐证了这一结论。第二,相对于父母的陪伴,教育投资对子女接受高等教育信念的作用并不显著。这说明母亲的陪伴影响子女接受高等教育信念的重要性,即使投入大量的金钱,可能也无法真正促进子女坚定对接受高等教育的信念,相对而言,母亲陪伴的效果则更佳。

五、结论与政策建议

本文研究了个体信念如何影响高等教育决策,从经济学、心理学和教育学的视角,运用PSM方法,以CFPS数据为基础进行了检验,考察高等教育决策的影响因素问题,研究发现:

第一,信念能够直接影响高等教育决策。在控制了家庭教育资源等变量后,接受高等教育的信念对高等教育决策的影响程度超过认知能力,应用多种匹配方法得到的处理效应介于27.5%—34%之间。考虑到认知能力是高等教育选拔机制中最为重要的内容,因此,增强个体关于接受高等教育的信念具有非常重要的意义。对于农业户籍、非重点学校以及非精英家庭个体而言,在经济资源、学校教育资源以及家庭教育资源处于相对弱势的情况下,信念对于高等教育决策的作用更为重要。

第二,乐观偏差与行为偏差呈现U型关系。乐观偏差过大或者过小都会引起个体的行为偏差,导致认知能力超过平均水平的个体作出了不接受高等教育的决策,该决策对个体和社会而言都不是最恰当的。通过树立学生的自信心从而提高作为学生时的自我评价,以及参加辅导班都有助于个体缩小乐观偏差,从而缓解行为偏差的程度。

第三,信念通过个体的学习等习惯影响高等教育决策。如果个体预期的最低受教育水平越高,越能够促进个体投入更多的时间学习、养成良好的习惯、提高学习的努力程度;但是,如果个体越认同“关系对未来成就很重要”,其越会将更少的时间分配在学习上,这对于高等教育的决策是不利的,不利于养成良好的学习习惯。

第四,父母的受教育程度能够通过榜样效应影响子女接受高等教育决策的信念。榜样效应可以通过母亲的陪伴坚定子女接受高等教育的信念,而通过增加教育支出的金钱投资可能无法达到提升信念的目的。因此,在坚定个体接受高等教育信念的方法上,以陪伴为代表的“时间投资”要可能优于“金钱投资”的效果。该结论同时符合人力资本理论家庭生产函数的基本原理:在家庭生产中投入时间将产出幸福。这会对子女的信念产生正向影响,特别是母亲在家庭生产中所付出时间,对子女的陪伴是最好的教育与投资方式。

基于上述结论,笔者提出以下政策建议:第一,着力提高全民族的教育文化水平,尤其是农业户籍、非精英家庭等相对弱势群体,平衡城乡教育资源,提高父母的学历与学识,影响子女关于高等教育的信念,从而促进子女接受高等教育。第二,应当在教育方针中增加关于信念教育的内容,督促学校引导学生形成关于高等教育的正确认知与积极信念,树立正确的世界观、价值观和人生观。第三,政府应当加强劳动保护方面的立法,不仅涵盖工资等领域,还应当积极保障劳动者在工作时间方面的正当权益,为亲子活动和陪伴子女创造条件。第四,政府应当引导家风文化建设,提倡传承注重教育的传统文化,树立榜样和典型家庭,在全社会形成关注教育、尤其是高等教育的良好氛围。

参考文献:

[1] 雅各布·明塞尔. 人力资本研究[M].张凤林译, 北京:中国经济出版社, 2001.

[2] Spence , M. Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes[M].Cambridge: Harvard University Press, 1974.

[3] 张凤林.人力资本理论及其应用研究[M].北京:商务印书馆,2011.

[4] Cawley, J.J., Heckman, J.J., Vytlacil, E. Three Observations on Wages and Measured Cognitive Ability[J]. Labour Economics,2001,8(4):419-442.

[5] Heckman, J. J., Stixrud, J., Urzua, S. The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior[J]. Journal of Labor Economics, 2006, 24(3): 411-482.

[6] 李晓曼,曾湘泉.新人力资本理——基于能力的人力资本理论研究动态[J].经济学动态,2012,(11):120-126.

[7] Heckman ,J. J., Humphries, J .E., Veramendi,G. The Nonmarket Benefits of Education and Ability[J]. Journal of Human Capital, 2018, 12(2): 282-304.

[8] Boneva , T. , Rauh , C. Socio-Economic Gaps in University Enrollment: The Role of Perceived Pecuniary and Non-pecuniary Returns[R].CESifo Working Papers No.6756, 2017.

[9] Delavande, A., Zafar, B. University Choice: The Role of Expected Earnings, Nonpecuniary Outcomes, and Financial Constraints[J].Journal of Political Economy, 2019, 127(5): 2343-2393.

[10] Weinstein, N. D. Unrealistic Optimism About Future Life Events[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1980,39(5): 806-819.

[11] 陈瑞君.不同情境中乐观偏差及其影响因素[D].重庆:西南大学博士学位论文,2012.

[12] Grave, B. S. The Effect of Student Time Allocation on Academic Achievement[J]. Education Economics,2011, 19(3): 291-310.

[13] Douglas, S., Sulock, J. Estimating Educational Production Functions With Correction for Drops[J]. The Journal of Economic Education,1995, 26(2): 101-112.

[14] Romer, D. Do Students Go to Class? Should They?[J]. Journal of Economic Perspectives, 1993, 7(3): 167-174.

[15] Marburger,D.R. Does Mandatory Attendance Improve Student Performance? [J]. The Journal of Economic Education, 2006,37(2): 148-155.

[16] Gottfried, M. A. Evaluating the Relationship Between Student Attendance and Achievement in Urban Elementary and Middle Schools: An Instrumental Variables Approach[J]. American Educational Research Journal,2010, 47(2): 434-465.

[17] Cerna,M. A., Pavliushchenko, K. Influence of Study Habits on Academic Performance of International College Students in Shanghai[J]. Higher Education Studies, 2015, 5(4): 42-55.

[18] Doyle, O. The First 2 000 Days and Child Skills[J]. Journal of Political Economy, 2020,128(6): 2067-2122.

(責任编辑:刘 艳)