九年义务教育政策的长期收入效应研究

卢盛峰 时良彦 马静

摘 要:本文基于1989—2015年中国健康与营养调查数据,在县市、年份和出生队列三个维度构建了三重差分模型,评估了中国九年义务教育政策实施对居民收入的长期影响效应,并检验了其背后的影响机制。研究结果表明:(1)中国九年义务教育政策对居民未来进入劳动力市场后的工资收入存在显著的正向影响,即九年义务教育对个体长期收入提升具有促进作用;(2)异质性分析发现,女性群体、政策受益时间长、农村及中西部地区居民从该政策中受益更多,与此同时,该政策早期和中期实施效果较好,而政策实施后期未达到预期效果;(3)九年義务教育政策显著增加了个体受教育年限,并提高了初中及后续教育的毕业率,最终增加了个体的长期收入。本文的研究对于全面评估中国九年义务教育政策实施效果、推动中国教育改革以及实现社会效率和公平有着重要的现实意义。

关键词:九年义务教育政策;长期收入效应;居民收入;三重差分模型

中图分类号:F124.7 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2022)03-0092-11

一、问题的提出

一直以来,教育被视为提高居民收入、促进经济增长的重要抓手,是减少贫困的重要手段,同时教育发展有助于提高私人回报和公共回报。从教育发展带来的积极私人回报角度来看,个体受教育水平提升有助于其人力资本的快速积累,从而提高个体或家庭的收入水平,有效减少贫困。根据2007年经济与合作发展组织(OECD)国家数据,接受过高等教育劳动者的收入分别是仅受过中等教育和初等教育劳动者收入的1.51倍和1.93倍。Psacharopoulos 和 Patrions[1]研究发现,在发展中国家,劳动者每多受一年的初等教育、中等教育和高等教育,私人教育回报率将分别提高23.00%、17.90%和21.10%。Hanushek 和 Woessmann[2]研究指出,教育发展能够通过提升社会劳动生产率来提升国家整体创新能力。

作为直接涉及民生的一项议题,教育与收入之间的关系始终是学术界关注的热点。同时国内外学者关于中国教育回报率相关的研究文献可谓汗牛充栋。具体来说,Knight 和 Song[3]估计的1986年中国城镇居民教育回报率约为2.44%—3.03%,Johnson 和 Chow[4]使用1988年中国家庭收入调查(CHIP)数据估计的中国城镇居民教育回报率为3.29%,Liu[5]也得到了类似的结论。但是,Zhang等[6]研究发现,在20世纪90年代,随着中国社会主义市场经济体制下就业制度变迁及劳动力跨区域流动,教育回报率逐步上升。Appleton等[7]基于1988—2002年CHIP数据研究发现,1988年中国教育回报率为3.60%,到2002年这一指标上升至7.50%,高于同期OECD国家平均增速;Yang[8]基于1988年和1995年中国国家统计局公布的家庭调查数据,研究发现中国教育回报率从1988年的3.10%快速上升至1995年的5.10%。

国内外学者关于教育回报率估计做了大量的实证研究,典型的教育回报率估计模型是由美国经济学家Mincer[9]提出的收入决定方程。然而在实证分析中,内生性问题尤为突出,诸多研究尝试使用不同的估计方法解决内生性问题。Li等[10]使用双胞胎数据控制家庭背景和个人能力导致的内生性偏差,而更多的研究则采用工具变量法来解决潜在的内生性问题。Heckman和Li[11]基于2000年中国城镇家庭投资和支出调查(CUHIES)数据,使用工具变量法研究发现,中国大学教育年均回报率约为11%。Chen和Hamori[12]使用工具变量估计方法,基于2004年和2006年中国健康与营养调查(CHNS)数据对中国城镇男性和女性的教育回报率进行了估计,研究发现男性教育回报率为12.61%,女性为14.47%。

然而,贫困是阻碍低收入家庭子女获取教育、提高人力资本的绊脚石,因而提升贫困人口的受教育程度是减贫的重要途径之一。Faggio等[13]研究发现,教育可以消除贫困人口的无知、树立积极的工作态度、提高贫困群体生产力,从而促进其收入增长;政府政策可以促进低收入家庭子女的教育发展,提高其受教育水平,从而实现个体收入增长。Shafiq[14]聚焦孟加拉国的公共教育政策对贫困家庭子女教育发展的影响,研究发现国家层面的教育政策可以显著提高贫困家庭子女的受教育程度。Khan等[15]针对巴基斯坦的研究发现,政府教育政策的完善可以极大地提高贫困家庭子女的受教育水平。政府教育领域投入对促进贫困家庭子女教育发展具有重大意义,Barro和Lee[16]等研究发现,政府教育投入增加能显著提高贫困家庭子女的入学率和受教育程度。Schultz[17]认为,政府教育投入变化会对贫困家庭子女是否上学的经济决策产生影响,最终作用到子女的受教育程度。

中国九年义务教育政策对提高贫困家庭子女的受教育程度也具有重要意义。Fang等[18]使用1997—2006年的CHNS数据研究发现,《中华人民共和国义务教育法》(后文简称《义务教育法》)的推行使得中国居民总体受教育年限增加约0.80年。La[19]基于同一数据进行参数估计,结果表明《义务教育法》的实施使得中国居民受教育年限总体提高0.82年。刘生龙等[20]使用国家统计局公布的2007—2009年中国城镇家庭调查(CUHS)数据,采用断点回归方法研究发现,《义务教育法》的实施显著提高了断点附近居民个体的受教育年限,在最优贷款设定下平均提高幅度为0.36—0.39年。《义务教育法》的实施对中国人力资本的提升具有显著的积极影响。Song等[21]研究了中国九年义务教育政策对贫困家庭子女受教育程度的影响,研究发现,中国九年义务教育的推行对促进贫困家庭子女的教育具有显著的积极影响,且贫困家庭子女的教育差异主要体现在高中及以后阶段。Connelly和Zheng[22]针对相同主题进行研究发现,九年义务教育政策将适龄儿童全部纳入到小学及初中的教育体系中,尽可能保障了贫困家庭子女获取教育的机会。

相对于既有研究而言,本文聚焦九年义务教育逐步推行的背景下,将恰好适龄并从义务教育政策中受益的群体与其他群体进行比较,分析其未来进入劳动力市场后工资收入是否会受到长期影响,同时检验其背后的影响机制。更进一步地,本文探究九年义务教育政策对居民收入的影响是否存在个体、地区、年龄和推行年份等方面的异质性,从而全面评估九年义务教育政策对居民收入的干预效果。在识别策略方面,本文结合九年义务教育普及这一准自然实验,考虑到九年义务教育政策在全国各地逐步普及的时间点不一致,创新性地采用了三重差分法实现更为精准的因果推断。相对于既有研究而言,本文的创新点主要体现在以下三个方面:(1)识别了九年义务教育政策对居民个体长期收入影响的因果效应及其传导机制;(2)检验了不同群体在九年义务教育政策下的异质性影响,有利于甄别教育机会脆弱性群体并进行针对性的政策干预设计;(3)丰富了基础教育政策、收入再分配政策及政策干预设计等相关方面的研究文献,并补充了相应的微观证据。

二、经验分析策略、数据来源与指标选取

(一)经验分析策略

1. 模型设定

九年义务教育政策(下文简称“义务教育政策”)在全国各地逐步普及的时间点不一致,与此同时,即便在同一地区,不同个体受到政策影响程度也会存在差异,这具体体现在出生队列差异而产生的个体暴露于政策的时间长度不同。因此,为了识别这一政策对个体收入的平均影响,本文构建如下三重差分模型来进行估计:

Incomeijt=α0+β1countyi×aftert×cohortj+λXijt+γij+μit+ηjt+εijt(1)

其中,Incomeijt为第i县市的居民个体j在第t年的收入水平,具体而言:先将居民个体工资收入进行物价平减处理以消除通货膨胀因素的影响,随后通过取自然对数得到因变量值;countyi为调查数据样本中个体所处的县市虚拟变量,若样本所处县市受到义务教育政策影响则取值1,否则为0;aftert为样本所在县市推行这一政策改革前后的虚拟变量,政策推行之后取值为1,之前为0;cohortj为所在县市开始实施义务教育政策时居民个体是否处于政策惠及年龄的虚擬变量,若义务教育实施时个体年龄处于受惠年龄段取值为1,否则为0。因此,三重差分项countyi×aftert×cohortj的估计系数1即为本文关注的重点,它表示义务教育政策对个体收入的影响效应。这里的Xijt为一系列控制变量,包括性别、户籍、民族及地区经济变量等个体和社区特征。及为用于控制县市—出生队列联合固定效应、县市—年份联合固定效应及年份—出生队列联合固定效应,为随机误差项。

其中,模型中核心的三重差分项主要基于地区、年份和出生队列三个维度来构建,具体而言:当个体所处城市已推行义务教育政策、政策在调查当年已推行,且该地区实施义务教育政策的当年个体年龄处于6—15岁,则三重差分项取值为1,否则为0。在估计回归结果时,本文将个体在调查年份的年龄控制在16—35岁,之所以这样选取主要是基于以下两点:(1)根据《中华人民共和国劳动法》规定,中国居民法定劳动年龄为16岁,本文试图探究受义务教育政策影响的个体其收入水平相较而言是否提高,因而需要将样本年龄限定在16岁,16岁以下个体一般没有收入;(2)设置35岁年龄上限的原因主要是样本中县市第一批推行义务教育的时间为1995年,假定从上小学一年级(当年年龄为6岁)开始即接受义务教育,受第一批政策影响的个体最大年龄为15岁,截至本调查数据最后一期2015年个体年龄为35岁,这是完整接受义务教育个体的最大年龄。

2. 影响机制分析策略

教育是人力资本积累的重要途径,人力资本是居民收入的重要来源。同时受教育水平对居民个体收入提高具有重大影响,通常而言,受教育水平越高,个体收入水平越高。因而义务教育政策下个体受教育水平提高可能是居民收入增加的一个重要影响机制。

为了检验这一机制,本文构建如下实证模型:

Eduijt=α0+β1countyi×aftert×cohortj+λXijt+γij+μit+ηjt+εijt(2)

其中,Eduijt为被解释变量,表示个体受教育年限,其他变量含义同式(1)。该模型同样基于个体所处地区是否推行义务教育政策、义务教育政策在当地推行年份和当地实施义务教育时个体是否处于受惠年龄段三个维度构建了三重差分项,测度接受义务教育的个体受教育年限是否相应增加,从而检验义务教育对居民收入的影响机制。

另外,义务教育政策通过免除学杂费等举措为所有适龄儿童提供小学六年和初中三年的义务教育,因而相较于未接受过义务教育的群体而言,接受过义务教育的群体初中毕业率、高中毕业率和大学毕业率可能有所提高,人力资本积累带来了居民收入的增加。这可能是本文的又一影响机制,因此,本文构建如下模型检验该影响机制:

Juniorijt/Seniorijt/Universityijt=α0+β1×countyi×aftert×cohortj+λXijt+γij+μit+ηjt+εijt(3)

其中,被解释变量Juniorijt、Seniorijt和Universityijt为虚拟变量,分别为是否初中毕业、是否高中毕业和是否大学毕业,分别测度义务教育政策推行对初中、高中和大学毕业率的影响,从而检验义务教育政策提高居民收入的又一影响机制,其他变量含义同式(1)。

(二)数据来源与指标选取

1. 数据来源

本文数据来源于由中国疾病预防和控制中心营养和食品安全研究所与美国北卡罗纳大学教堂山分校卡罗纳人口中心联合调查并创建的CHNS数据库。该数据分别选取了地理特征、经济发展水平、公共资源等指标差异较大的12个省份进行调查,覆盖中、东、西三大区域范围,具体包括了北京、上海、重庆、辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西和贵州,涉及全国57个县市。该数据在1989年、1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年、2009年、2011年以及2015年进行过10次调查,包含家庭人口特征、社会经济状况、社区统计情况等方面的信息。目前该数据库广泛地用于中国城乡居民健康、医疗、劳动等领域的研究。

2. 指标选取

为了对上述计量方程中的参数进行估计,本文进一步对各项度量指标进行说明。具体而言,本文选取的被解释变量、解释变量、个体特征控制变量和社区特征控制变量定义,如表1所示。

三、结果分析

(一)基准回归分析

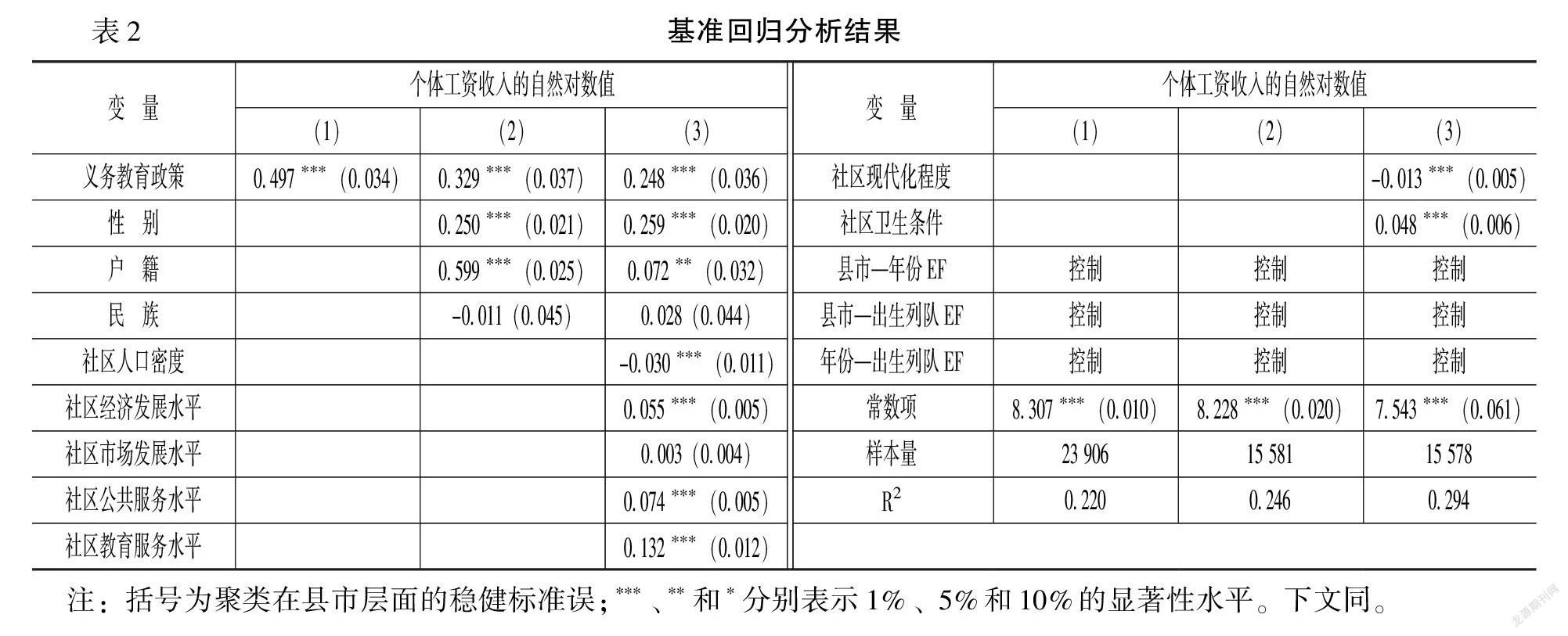

本文将基于式(1)进行参数估计,以检验义务教育政策实施对中国居民个体长期收入的影响效应。如表2所示。

表2中的列(1)为控制了县市、年份和出生队列的两两联合固定效应后的估计结果,结果显示,享受过义务教育政策的个体进入劳动力市场后,其收入水平显著高于未享受过义务教育的个体。列(2)在控制两两联合固定效应的基础上进一步控制了性别、户籍、民族等个体特征控制变量,从而剔除个体特征对回归结果的影响;列(3)则在列(2)的基础之上进一步加入了社区人口密度、社区经济发展水平等作为控制变量。结果显示,义务教育政策对居民个体进入劳动力市场后的长期收入水平产生了显著的影响,同时这一影响在不断引入个体和社区特征控制变量后依然十分稳定。

(二)平行趋势检验

基准回归分析汇报结果的可信度取决于三重差分模型估计的有效性,因而本文对三重差分估计进行平行趋势检验。三重差分模型设定的有效性有一个关键假设前提,即在政策事件发生前处理组和对照组的变化趋势应该是一致的,三重差分结果才是政策干预的因果效应。

由于义务教育政策并不是在全国范围内统一推行的,而是在各个县市逐步展开。本文使用数据调查年份减去义务教育政策推行年份,差值为0表示政策实施的当期,差值为-1表示政策实施的前一期,差值为-2表示政策实施的前两期,以此类推,差值为1表示政策实施的后一期,差值为2表示政策实施的后两期。为了避免政策实施之前完全共线性的问题,本文使用政策实施前一期为基期,分别使用current表示义务教育政策开始发挥影响的当年,使用post代表义务教育政策实施之后的各个年份,而用pre表示义务教育政策实施之前的各个年份,并在此基础上将义务教育政策的影响效应在时期间进行了分解。

从结果来看,在义务教育政策实施之前年份系数的置信区间均包括0,表明在政策实施之前所有的回归结果均不显著,因而在义务教育政策实施之前,处理组和对照组的变化趋势是一致的,不存在显著差异。在义务教育政策实施之后,政策发挥干预效果,在一些年份估计系数变得显著。与此同时,从整个估计系数的整体趋势上来看,个体受到政策影响前的平均影响效应都位于0附近,而在政策发生之后的影响效应整体上有明显的上升趋势,这也表明义务教育政策对个体长期收入的提升效应是存在的。因此,本文三重差分模型的平行趋势是满足的。

(三)异质性分析

1. 性别和城乡差异分析

与此同时,大量现有研究都发现,教育机会在异质性个体特征下会存在显著的差异。Shavit和Blossfeld[23]与Lucas[24]的研究结果都表明,教育机会获取受家庭背景、性别等因素影响,出身于贫困家庭个体及女性在竞争教育机会方面处于劣势。Buchmann和Mcdaniel[25]研究发现,教育机会获取存在明显的性别差异,父权制观念和传统文化影响是导致这一差异的主要因素。国内研究方面,李春玲[26]研究发现,户籍身份对个人教育机会获取存在重大影响,城镇户籍人口相比农村户籍人口而言享有更多的教育机会。

考慮到教育机会获取在性别和户籍方面的固有差异,九年义务教育政策在男性群体和女性群体、农村人口和城镇人口之间的影响效果可能亦存在相应差别。在家庭可支配资金的约束下,男性获取教育的机会大于女性,此时若国家实施义务教育政策,可以使本可能丧失教育机会的女性进入学校完成学业,因而义务教育政策对女性的作用效果可能大于男性。另外,城镇家庭收入水平普遍高于农村家庭,更有能力负担子女在教育方面的支出,因而出身于城镇家庭的子女更有机会获得教育机会。若国家实施义务教育政策,可以节省农村家庭在基础教育方面的支出,此时农村家庭子女获得教育的机会可能大大提高。为了检验这一猜想,本文将样本分为男性样本和女性样本、城镇样本和农村样本,同样基于三重差分模型探究义务教育政策的实施对个体进入劳动力市场后收入水平的影响效果是否存在明显的性别和户籍方面的异质性,估计结果如表3所示。

表3列(1)和列(2)是检验义务教育政策的干预效果是否存在性别方面的异质性。列(1)和列(2)的估计结果表明,不论是男性样本还是女性样本,享受过义务教育的个体进入劳动力市场后工资收入要显著高于同性别未享受过义务教育的个体。与此同时,通过比较列(1)和列(2)的研究结果可知,义务教育政策对个体进入劳动力市场后工资收入的影响效果存在显著的性别差异,教育机会更脆弱的女性群体从义务教育政策中受益更多,导致这一差异的原因是男女双方在教育获得方面存在的固有性别差异。

列(3)和列(4)则检验了义务教育政策对个体工资收入的影响效果在城乡方面的异质性。同样基于城镇户籍人口及农村户籍人口数据的分析结果都表明,享受到义务教育政策的个体在进入劳动力市场后的工资收入显著地高于未享受这一政策影响的个体。同时通过比较列(3)和列(4)的估计结果不难发现,义务教育政策对个体进入劳动力市场后工资收入的影响效果存在显著的城乡差异,这一政策对农村居民进入劳动力市场后工资收入的提升幅度高于对城镇居民进入劳动力市场后工资收入的提升幅度。这也和前文理论分析相一致,即个体在教育获得机会方面固有的城乡差异是引致这一现象的重要原因。

2. 地区差异分析

对于经济较发达的东部地区来说,当地居民收入水平相对更高,更有能力负担子女的教育支出。而在经济相对欠发达的中西部地区,当地居民的收入水平相对较低,其子女辍学或失学的可能性更大,此时义务教育政策对该部分群体的影响效果可能更大。为了检验这一猜测,本文将样本数据按照地理位置划分为东部(包含北京、上海、辽宁、江苏和山东)、中部(包含黑龙江、河南、湖北和湖南)和西部(包含重庆、广西贵州)地区,探究义务教育政策的干预效果是否存在地区层面的异质性,估计结果如表4所示。

表4中的列(1)—列(3)分别汇报了基于东部、中部和西部地区样本进行分组回归的结果。估计结果均显示,在义务教育政策实施后,不同地区的个体在享受过义务教育政策影响后其进入劳动力市场的工资收入会显著高于未享受到这一政策的其他个体。与此同时,通过进一步对比上述回归结果可知,义务教育政策的实施使得中西部地區居民受益更大,经济相对欠发达的中西部地区受到该政策影响的个体进入劳动力市场后的工资收入水平增长幅度显著高于经济较发达的东部地区受到该政策影响的个体进入劳动力市场后工资收入的增长幅度,这与本文前述理论分析的内在逻辑完全一致。

3. 推行年份差异分析

本文使用CHNS十次调查数据进行相关研究,在样本区间范围内,第一批推行义务教育政策的时间为1995年,最后一批推行义务教育政策的时间为2005年,义务教育政策推行时间不同,该政策对个体进入劳动力市场后工资水平的影响程度可能也存在差异。为了检验该差异是否存在,本文按照各地区推行义务教育的时间点不同,将样本数据分为三组:第一组为在最早期(1995—1998年)实施义务教育政策的地区样本数据,第二组为在中期(1999—2002年)实施义务教育政策的地区样本数据,第三组为在后期(2003—2005年)实施义务教育政策的地区样本数据。本文依然使用三重差分模型,探究这三组数据受义务教育政策影响的差异,估计结果如表5所示。

表5中的列(1)—列(3)分别汇报了早期、中期以及后期实施义务教育政策的估计结果。估计结果表明,在义务教育政策实施的早期和中期,义务教育政策对个体进入劳动力市场后工资收入的影响效应都非常显著。然而,列(3)显示,在义务教育政策实施后期,在小学和初中阶段享受过义务教育的个体,其进入劳动力市场后工资收入相较于未享受到义务教育政策影响的个体而言没有显著变化。进一步比较上述回归结果可以看出,义务教育政策对于个体进入劳动力市场后工资收入的影响存在推行年份上的差异。义务教育政策推行年份和实施阶段不同,对受政策影响的居民进入劳动力市场后工资水平也不同,在推行义务教育政策的早期和中期,政策效应更加明显,特别是政策实施的高峰时期,其政策效应最佳;而在推行义务教育政策后期未达到预期效果。

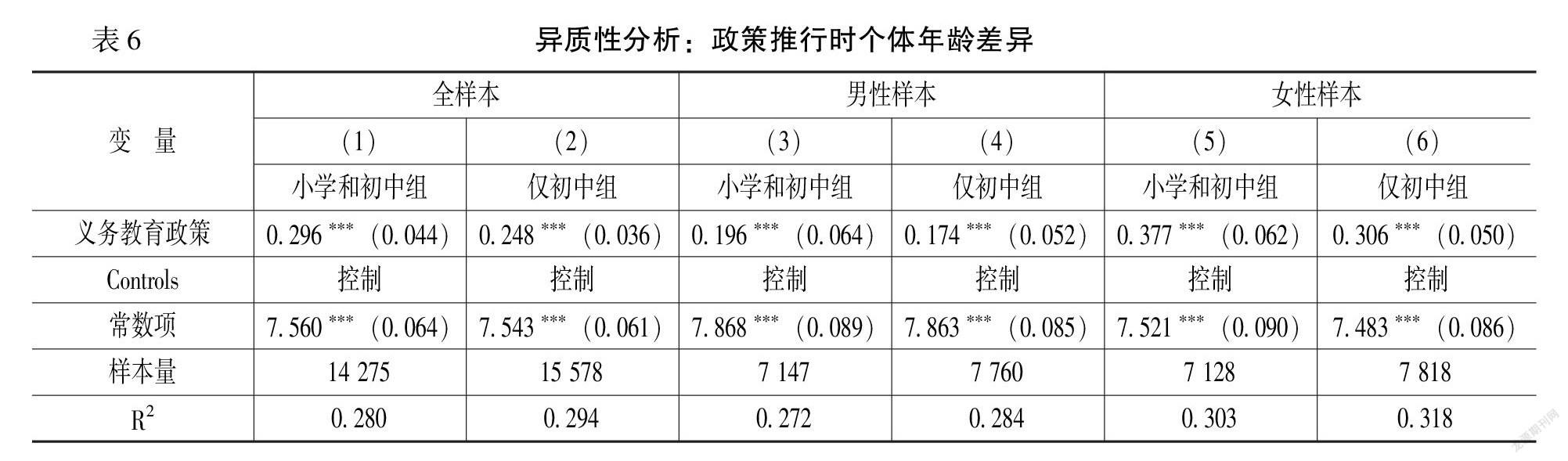

4.政策推行时年龄差异分析

在推行义务教育政策时,若个体年龄大于15岁,则超过了义务教育政策惠及时间,此时个体不会受义务教育政策的干预。若个体年龄处于12岁以上、15岁以下,则仅能在初中阶段享受义务教育。若个体年龄处于12岁以下,则既能享受小学阶段的义务教育,又能享受初中阶段的义务教育。因此,在义务教育政策推行后个体接受义务教育的时间长度不一样,其进入劳动力市场后工资收入水平也可能存在差异。为此,本文将样本按照个体所在地区推行义务教育政策时的年龄分为两个子样本,推行时年龄处于12岁以下的为同时享受小学和初中阶段义务教育样本,推行时年龄处于12岁以上且15岁以下的为仅接受初中阶段义务教育样本。使用三重差分模型进行回归,结果如表6所示。

表6中的列(1)和列(2)为按照个体受到义务教育政策影响时间长度而分为影响较长的小学和初中组,及影响时间较短的初中组的对比分析结果。结果显示,不论是享受政策时间长度较长还是相对较短的组别下,前文的政策效应依然显著存在,但是值得一提的是,比较列(1)和列(2)的研究结果可知,从上小学阶段即享受义务教育的个体相比于从初中阶段才享受义务教育的个体而言,前者进入劳动力市场后工资收入的增长幅度显著高于后者,从小学阶段享受义务教育的个体享受该政策的时间更长,因此,从该政策中受益更多。

列(3)和列(4)则为仅利用男性样本数据得到的回归结果,以此研究从小学阶段就开始享受义务教育的男性群体和从初中阶段才开始享受义务教育的男性群体,其参加工作之后工资收入的提升是否存在显著差异。结果显示,在男性样本下,不论享受政策的时间多长,都会显著提高个体进入劳动力市场后的工资收入水平。与此同时,在男性群体中享受义务教育时的年龄差异导致政策效果不一的情形仍然存在,受到政策影响时间更长的组别其政策效应更强。列(5)和列(6)为女性样本的回归结果,以此研究从小学阶段就开始享受义务教育的女性群体和从初中阶段才开始享受义务教育的女性群体,其进入劳动力市场后工资收入的提升程度是否存在显著差异。估计结果与男性样本分析结果完全一样,即无论享受政策的时间多长,都会显著提高个体在进入劳动力市场后的工资收入水平。与此同时,在女性群体中享受义务教育时年龄差异导致政策效果不一的情形仍然存在。

基于此,我们不难发现,受到政策影响时间长度会显著影响到政策受益状况,主要体现在,小学和初中时期都受到义务教育政策影响的个体的长期收入效应更高;与此同时,从性别差异上来看,在女性群体内由于享受政策的时间差异导致政策效果的差异大于男性群体,不难发现,义务教育政策对于教育机会获得相对较难的女性而言受益更多。

(四)稳健性检验

1. 剔除收入畸高/畸低样本

居民个体收入特征呈现正态分布趋势,部分样本个体收入水平畸高,最高收入为452万元/年,而部分个体的收入畸低。考虑到样本中极端值的存在可能会使估计结果产生偏差,因而对极端值进行剔除处理。剔除收入畸高和畸低样本后得到的估计结果表明,受到义务教育政策影响的个体在劳动力市场中的工资收入水平显著地高于未从义务教育政策中受益的个体,且这一结果在各种样本处理下均在1%水平上显著通过统计性检验。因此,收入畸高和畸低样本并不影响研究结论的稳健性。

2. 调整标准误聚类层级

特别值得一提的是,由于具有共同环境特征下的企业之间可能会相互关联,这需要在参数估计过程中对标准误进行相应的聚类处理来纠正这种潜在估计偏差。考虑到政策主要发生在城市层面,本文在基准分析部分将标准误聚类在县市层面上,而本部分进行调整,分别将标准误聚类在个体层面、省份层面、县市—年份层面和省份—年份层面进行估计。

估计结果显示,义务教育政策实施后,享受过义务教育的个体相较于未享受过义务教育的个体而言,其进入劳动力市场后工资收入显著提高。这也再次证明了本文估计结果的稳健性。

3. 剔除同时期高校扩招政策干扰

1998年12月中国政府制定了《面向21世纪教育振兴行动计划》,拉开了自1999年开始以高校扩招为核心的高等教育改革的序幕,这堪称中国高等教育史上的一重大转折。自1999年起,全国高校招生规模每年扩大40万人—50万人,中国开启了史无前例的大规模高校扩招,1998年高校招生人数为108万人,至2008年上升为607万人,10年间高校招生人数增加了5倍多。大规模的高校扩招使得中国的人力资本得到快速的积累和提升,1999—2016年高等教育毛入学率年均增长率高达8.60%,截至2016年高等教育毛入学率已达到42.70%,这一指标已远超中等收入国家的平均水平。

在本文的研究中,样本受义务教育政策影响的时间范围为1995—2005年,根据前文的研究结论,受益于义务教育政策,中国居民受教育程度得到极大的改善,收入水平得到显著提高。同时在这一时期,中国实行大规模的高校扩招政策,这一政策使人力资本又得到快速的积累和提升。人力资本是居民收入的重要源泉,相应的居民收入受这一政策影响也得到了快速的提升。因而从1999年起施行的全国高校扩招政策很可能对本文的研究结论产生一定的干扰,为了剔除同时期高校扩招政策对本文研究结论的潜在影响,本文设定一个虚拟变量来控制这一干扰政策的影响,当高校扩招政策实施后个体受到该政策影响则取值为1,否则为0,将这一虚拟变量代入三重差分模型中对模型参数进行再估计,

表9列(1)是对全样本进行回归得到的结果,数据显示,控制高校扩招这一干扰政策影响后,义务教育政策的实施对个体进入劳动力市场后的工资收入水平仍然存在显著的积极影响。列(2)和列(3)则进一步将样本按性别分为男性样本和女性样本进行对比分析,不难看出,在控制高校扩招这一干扰政策后,不论是在男性还是在女性样本中,义务教育政策的工资收入增长效应依然显著存在。值得一提的是,在控制高校扩招政策因素影响下,义务教育政策对女性就业收入的影响程度仍然大于男性。

列(4)和列(5)是将全样本按户籍分为城镇户籍和农村户籍样本后,再次进行对比分析得到的估计结果。

结果表明,在控制高校扩招这一干扰政策后,不论是在城镇户籍还是在农村户籍样本中,义务教育政策的工资收入增长效应依然显著存在,这与前文的异质性分析结论相同,即义务教育政策对于处于相对弱势的农村户籍人口的影响程度大于对城镇户籍人口的影响。

(五)影响机制分析

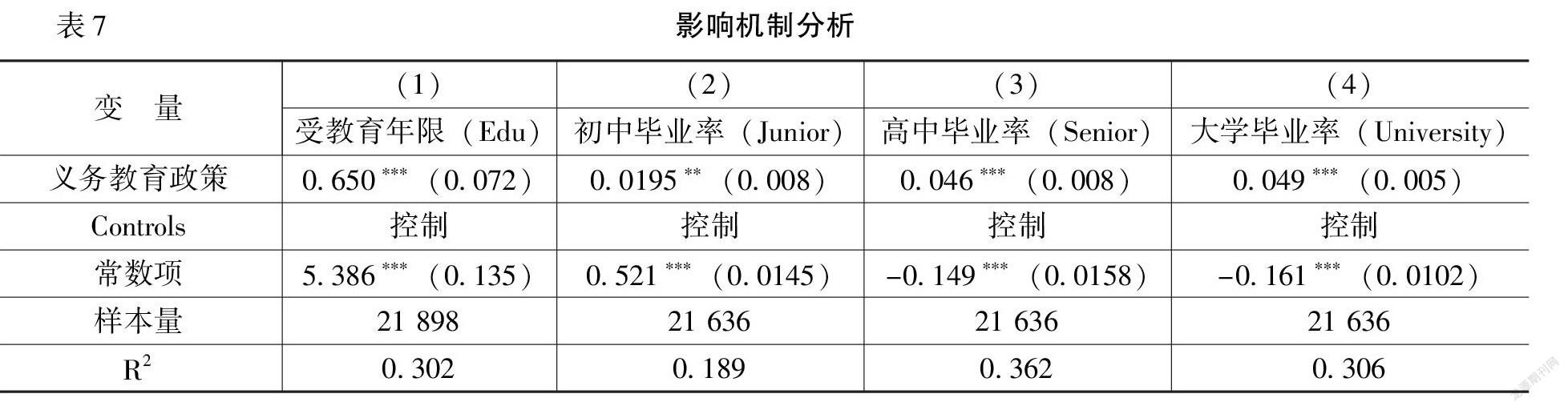

受教育水平提高可能是义务教育政策影响个体进入劳动力市场后收入增长的传导机制。本文分别以受教育年限、初中毕业率、高中毕业率和大学毕业率度量受教育水平,基于式(2)和式(3)检验这一可能的影响机制,估计结果如表7所示。

表7中的列(1)是基于式(2)得到的回归结果,因变量为个体受教育年限,依旧以地区、年份和年龄三个维度构建三重差分项,控制两两联合固定效应、个体特征控制变量、社区特征控制变量,回归结果显示,享受过义务教育的个体相较于未享受过义务教育的个体而言,其受教育年限平均提高0.65年。可知,中国义务教育政策显著提高了居民的受教育年限,促进了人力资本的积累和提升,从而促进个体收入的提高,居民受教育年限增加是义务教育提高居民收入的一个传导机制。

列(2)则是基于式(3)得到的回归结果,被解释变量为个体是否初中毕业,回归结果显示,享受过义务教育的个体相较于未享受过义务教育的个体而言,初中毕业率显著提高约1.95%。列(3)是基于式(4)得到的回归结果,被解释变量为个体是否高中毕业,回归结果显示,义务教育政策显著提高了高中毕业率,相较于未享受过义务教育的个体,享受过义务教育的个体的高中毕业率显著提高约4.55%。列(4)是基于式(5)得到的回归结果,被解釋变量为个体是否大学毕业,回归结果显示,在义务教育政策影响下,享受过义务教育的个体大学毕业率显著提高4.86%。

综上可知,义务教育政策推行后,中国居民整体受教育年限显著增加了0.65年,且居民整体的初中毕业率、高中毕业率和大学毕业率均显著提升,这极大地促进了人力资本的提高,从而增加居民收入水平。因此,本文论证了居民受教育水平提高是义务教育政策提升居民长期收入水平的重要影响机制。特别值得指出的是,义务教育政策对大学毕业率的影响效应最大,对高中毕业率的影响效应次之,而对初中毕业率的影响效应最小。这表明为适龄儿童提供义务教育的影响效果是长远的,基础端受教育水平的提高能激发学生的学习兴趣和热情,增加其继续深造的概率,因而义务教育不仅能提高国民基础素质水平,达到扫除文盲的目的,亦能提高国民整体文化素质,促进高等教育的全面发展。

四、结论与政策建议

本文基于CHNS数据,在地区、年份和个体年龄三个维度构建三重差分项,研究了义务教育政策的实施对居民收入的影响效应,同时检验其背后的影响机制。研究发现:(1)义务教育政策对个体未来进入劳动力市场后的工资收入水平存在显著的正向影响,即基础教育对个体长期收入提升具有促进作用;(2)义务教育政策对居民收入的影响在个体和地区层面存在明显的异质性,对女性群体和农村居民的影响程度更大,对中西部地区居民的干预效果更强;(3)义务教育政策在早期和中期实施时政策效果较好,而在政策实施后期未达到预期效果;(4)从小学阶段接受义务教育的个体受益于该政策的时间更长,收入增长幅度也显著更高。在上述分析基础上进行稳健性检验结果显示,剔除收入畸高/畸低样本、调整标准误聚类层级、剔除同时期高校扩招政策干扰等,结果均证明了前文结论的稳健性;(5)进一步的影响机制分析发现,义务教育政策显著增加了受教育年限,提高了初中及后续教育的毕业率,最终增加了个体的长期收入。

基于上述研究结论,笔者提出如下政策性建议:

第一,进一步提高教育基本公共服务的均等化水平。推进教育基本公共服务均等化对于促进社会公平正义、增强全体人民在共建、共享发展中的获得感,以及最终实现共同富裕,都具有十分重要的现实意义。然而,当前中国城乡之间、不同区域之间以及不同社会群体之间在教育基本公共服务供给状况方面依然存在较大程度的不均等,这也是未来一段时期内政府需要繼续推进的一项重要工作。与此同时,这种均等化也不应简单化为教育基本公共服务数量上的均等化,更应该是一种服务质量上的均等化,即逐步形成数量大致均等、质量大致相当、方便可及性状况大致相同的教育基本公共服务供给格局,这将有利于改善全体居民的整个收入分配格局,并有利于共同富裕的最终实现。

第二,适当延长义务教育的普及阶段。进入新时代,中国义务教育步入新的发展阶段,党的十九大报告也提出要在全国范围内普及高中阶段教育。同时,适当延长义务教育的年限也是未来中国义务教育改革的一个重要发展方向。经历了改革开放四十余年稳定经济发展后的今天,适当延长中国义务教育阶段的教育年限已经成为了可能。这得益于经济发展带来的稳定而雄厚的财力基础,更是新时期改善收入分配格局、促进共同富裕的时代要求,同时也将有利于进一步提高整体国民素质。另外,在全国范围内普及高中阶段教育也有利于降低生育成本,积极应对人口老龄化。“十四五”规划明确提出,实施积极应对人口老龄化的国家战略,制定人口长期发展战略,优化生育政策,增强生育政策包容性。可见,如何通过优化生育政策来积极应对人口老龄化已经成为中央关注的一项重要议题,而进一步将高中纳入义务教育的普及阶段将是一项可行的政策选项。

第三,有针对性地对教育机会更脆弱的女性群体、农村居民及欠发达地区居民设计教育帮扶政策。本文的研究表明,义务教育政策对不同群体的影响效果不尽相同,教育获得机会更脆弱的女性群体和农村群体从义务教育政策中受益更多,与此同时,地处经济相对欠发达的中部地区和西部地区居民受义务教育政策干预效果更大。换言之,当未实施义务教育政策时,特定的脆弱群体将很大概率无法得到基础教育机会,而义务教育政策出台首先使这些群体从中受益。而这部分人群恰恰也是全社会整个收入分配格局中最底层的群体。因此,进一步有针对性地对教育机会相对更脆弱的女性和农村居民群体等设计专项帮扶政策,将有利于通过“精准扶智”实现“精准致富”的政策目标,从而更好地服务于共同富裕的发展大局。

第四,关注政府公共服务提供对低收入群体的增收效应,促进共同富裕。不仅教育基础公共服务有利于增加个体长期收入,其他各类基本公共服务都会使低收入群体从中受益更多,从而提高收入水平。其背后的逻辑在于,相对于高收入群体而言,低收入群体才是各类政府基本公共服务的主要使用者,同时也将更多地从这些基本公共服务中受益。与此同时,相对于直接针对低收入群体给予政府转移支付可能带来降低劳动积极性的潜在负向激励而言,政府基本公共服务供给决策作为一种使用者受益的政策选择,能够较好地规避这一负向激励问题。同时,更多样、更全面的基本公共服务供给,不仅有利于降低低收入者的生活成本,甚至也能直接或间接增强个体的人力资本等要素禀赋,从长期来看也将改善这部分群体的经济状况。因此,在设计各类促进共同富裕的政策时,要充分关注政府公共服务提供带来的潜在增收效应,发挥好公共服务在调整收入分配差距、实现共同富裕过程中的作用。

参考文献:

[1] Psacharopoulos, G., Patrinos, H. A. Returns to Investment in Education: A Further Update[J]. Education Economics, 2004, 12(2): 111-134.

[2] Hanushek, E. A., Woessmann, L. Schooling, Educational Achievement, and the Latin American Growth Puzzle[J]. Journal of Development Economics, 2012, 99(2): 497-512.

[3] Knight, J. B., Song, L. The Determinants of Urban Income Inequality in China[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1991, 53(2): 123-154.

[4] Johnson, E. N., Chow, G. C. Rates of Return to Schooling in China[J]. Pacific Economic Review, 1997, 2(2): 101-113.

[5] Liu, Z. Earnings, Education, and Economic Reforms in Urban China[J]. Economic Development and Cultural Change, 1998, 46(4): 697-725.

[6] Zhang, J., Zhao, Y., Park, A., et al. Economic Returns to Schooling in Urban China, 1988 to 2001[J]. Journal of Comparative Economics, 2005, 33(4): 730-752.

[7] Appleton, S., Song, L., Xia, Q. Has China Crossed the River? The Evolution of Wage Structure in Urban China During Reform and Retrenchment[J]. Journal of Comparative Economics, 2006, 33(4): 644-663.

[8] Yang, D. T. Determinants of Schooling Returns During Transition: Evidence From Chinese Cities[J]. Journal of Comparative Economics, 2005, 33(2): 244-264.

[9] Mincer, J. A. Schooling, Experience, and Earnings[M]. New York: Columbia University Press, 1974.

[10] Li, H., Liu, P. W., Zhang, J. Estimating Returns to Education Using Twins in Urban China[J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(2): 494-504.

[11] Heckman, J. J., Li, X. Selection Bias, Comparative Advantage and Heterogeneous Returns to Education: Evidence From China in 2000[J]. Pacific Economic Review, 2004, 9(3): 155-171.

[12] Chen, G., Hamori, S. Economic Returns to Schooling in Urban China: OLS and the Instrumental Variables Approach[J].The China Economic Review, 2009, 20(2): 143-152.

[13] Faggio, G., Salvanes, K., Reenen, J. V. The Evolution of Inequality in Productivity and Wages: Panel Data Evidence[J]. Industrial and Corporate Change, 2010, 19(6): 1919-1951.

[14] Shafiq, M. N. Household Schooling and Child Labor Decisions in Rural Bangladesh[J]. Journal of Asian Economics, 2007, 18(6): 946-966.

[15] Khan, S. The Contribution of International Community and the Dynamics of History in Educational Policies in Pakistan: The Case of Success or Failure[J]. International Journal of Current Research, 2016, 11(8): 42150-42156.

[16] Barro, R. J., Lee, J. W. International Measures of School Years and Schooling Quality[J].The American Economic Review, 1996, 86(2): 218-223.

[17] Schultz, T. P. School Subsidies for the Poor: Evaluating the Mexican Progresa Poverty Program[J]. Journal of Development Economics, 2001,74(1): 199-250.

[18] Fang, H., Eggleston, K., Rizzo, J., et al. The Returns to Education in China: Evidence From the 1986 Compulsory Education Law[R]. NBER Working Paper No.18189, 2012.

[19] La, V. Does Schooling Pay? Evidence From China[R]. MPRA Paper No.54578, 2014.

[20] 劉生龙,周绍杰,胡鞍钢. 义务教育法与中国城镇教育回报率:基于断点回归设计[J].经济研究,2016,(2): 154-167.

[21] Song, L., Appleton, S., Knight, J. Why Do Girls in Rural China Have Lower School Enrollment?[J]. World Development, 2006, 34(9): 1639-1653.

[22] Connelly, R., Zheng, Z.Determinants of School Enrollment and Completion of 10 to 18 Year Olds in China[J]. Economics of Education Review, 2003, 22(4): 379-388.

[23] Shavit,Y.,Blossfeld, H.P.Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries[M]. Boulder: Westview Press, 1993.408.

[24] Lucas, S. R. Effectively Maintained Inequality: Education Transitions, Track Mobility, and Social Background Effects[J]. American Journal of Sociology, 2001, 106(6): 1642-1690.

[25] Buchmann, C., Mcdaniel, D. P. Gender Inequalities in Education[J]. Annual Review of Sociology, 2008, 34(1): 319-337.

[26] 李春玲. 社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940—2001)[J]. 中国社会科学,2003,(3): 86-98+207.

(责任编辑:徐雅雯)