基于创新链的出版融合发展模式研究

徐丽芳 陈铭

【摘要】在媒介融合日渐展开的背景下,构建基于传统出版和新兴出版融合的创新共同体变得十分迫切。文章从创新链理论视角出发,提出出版创新链模型,并着眼微观、中观和宏观三个层面提炼出版融合发展模式的关键要素和运行机制:从微观层面分析和归纳融合发展需要整合的创新要素资源,包括内容、技术、传播渠道;从中观层面将出版融合创新划分为创意研发、知识物化、创新增值三大业务模块;从宏观层面对整个出版融合创新生态进行基本阐释,尝试提出实现和提升融合发展效率的路径选择,为寻求出版融合发展的着力点提供借鉴。

【关键词】创新链 出版融合 出版业 媒介融合 数字出版

【中图分类号】G230 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)2-013-07

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.2.002

近年来,随着媒介融合的渐次展开,出版产业发展越来越强调数字化联结和融合,不同出版形态在媒介融合背景下努力适应市场需求。相关政策意见也在持续出台,如2014年4月24日,国家新闻出版广电总局和财政部联合发布《关于推动新闻出版业数字化转型升级的指导意见》;2015年3月31日,国家新闻出版广电总局和财政部联合下发《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》。由转型升级到融合发展,出版面临的新目标对出版企业创新能力提出了更具系统性和专业性的要求。尤其是伴随互联网技术的发展,新一轮信息技术正激发不同出版形态的融合效应,单个出版企业难以依靠自身力量实现全面融合发展。不论资金、技术力量多雄厚,都无法拥有创新所需的全部资源要素,将出版融合活动的整个流程纳入内部管控机制中。因此,过去单打独斗的创新形式已难以为继,出版企业需积极嵌入产业创新链,与其他主体协同整合多种创新资源,以期在未来更广泛的商业生态中拓展生存空间。

目前,已有多名学者运用链路思维对技术经济学、产业经济学及管理学等领域相关问题进行研讨,并产生如产业链、价值链、创新链等系列概念。其中,创新链为企业提供了新的组织模式,强调在开放与协同的基础上,不同主体通过阶段性参与,使创新链各环节产生对应价值,最终实现整体价值的提升。随着现代企业创新活动愈发系统化、开放化和网络化,越来越多的学者运用创新链理论,为产业发展战略体系构建、路径选择等问题研究提供逻辑起点。面对快速兴起的出版融合发展浪潮,如何揭示其中的特征、机理、规律和趋势,为出版融合发展制定战略目标和实现路径,已成为当前的研究热点。但现阶段关于出版融合发展的研究仍较为零散,主要聚焦于对基本现状的概述、个别出版机构的案例分析等,缺乏理论层面的抽象和提炼。为此,本文结合创新链理论构建了出版创新链模型,在此基础上,对出版融合发展模式进行基本阐释,并尝试提出实现和提升融合发展效率的路径选择,为出版业寻求融合发展的着力点提供借鉴。

一、分析框架

经济学家约瑟夫·熊彼特在其撰写的《经济发展理论》中首次提出创新这一术语,并将创新作为其理论的核心概念。根据熊彼特的观点,创新指的是建立一种新的生产函数,将关于生产要素或生产条件的新组合纳入企业生产体系中,包括引入新技术、推出新产品、开辟新市场、控制新的供应来源和实现新的管理模式等。[1]此后,许多学者依循熊彼特的探索思路,不断完善和丰富创新的基本内涵,提出了创新链等理论。

1. 创新链分析

1992年,Marshall和Vredenburg首次提出了创新链这一术语。[2]之后,创新链的核心内涵不断发展和明晰。Rothwell认为企业内部技术推动与外部市场拉动的相互作用和彼此反馈实现了产品研发和市场营销的耦合,从而使创新链的形成成为可能。[3]Chesbrough通过论证封闭式创新和开放式创新两个概念,指出创新内涵发生的变化:以往的创新活动被认为是单一企业内部的事情,即熊彼特式创新,强调某一主体的组织内部研发、技术突破、新产品或服务开发以及市场份额扩大等,这种以自我为主的创新模式被Chesbrough称为传统上的封闭式创新;而开放式创新的要义在于企业突破以往封闭的边界,通过引进和汲取外部的创新元素和能量实现创新价值。[4]随着技术的不断发展,开放式创新逐渐成为创新理论的主流。学者们在考察企业创新实践及创新链时,不再将创新主体局限于企业自身,开始强调创新是多主体参与的活动。如Timmers将创新链划分为基础研究、技术研发、实际运用、产业化与市场化四个阶段,并指出每一阶段都有多个参与主体。Sen认为创新链的本质是知识的产生、转移和扩散,是一个从市场需求出发、多个主体阶段性参与、功能节点不断演化的增值过程。[5]此外,与创新链相关的研究经常涉及价值链等概念。有学者认为价值链主要是借助价值分析方法,从资源层面分析企业竞争优势,这样做容易忽视价值链各环节是如何产生新价值的;而创新链则可作为对价值链各环节以及整体进行创新能力分析的基础,有助于从战略角度认识和理解某个企业或组织获得成功的关键要素和机制机理。[6]Roper等人在闡释创新价值链时,指出创新价值链是通过各环节价值的产生以提升整体价值的。[7]这些论述都进一步完善和明确了创新链的内涵和界定条件。

综合来看,创新链是一个由各环节组成的链条,其中每个环节均由具备不同能力和目标的参与主体构成。其通过协调各参与主体间的关系,实现创新要素的开放性、多主体运作的协同性,并通过价值增值提升创新绩效,实现组织目标。目前,虽然学者们从不同研究维度对创新及创新链展开探讨,但都普遍认可创新链是一种联结多个参与主体,实现系统优化和价值增值等创新目标的功能结构模式。[8][9]

2. 出版创新链

出版融合作为一项面向出版业创新的实践和研究课题,试图对出版创新发展的现实关切进行解答,即未来如何通过融合实现出版产业创新的可持续发展。然而,对现实问题的解答,不能仅依赖对部分案例的经验归纳,须上升到理论高度,借助系统化理论揭示和厘清其中的客观规律。作为产业经济学领域较为成熟的基础理论,创新链可为出版融合发展及其带来的各类经济效应提供概念框架。本文借助创新链相关理论,针对目前出版融合的现实情境和发展趋势,构建和剖析出版创新链模型,为后续挖掘出版融合发展模式的关键因素和机制机理提供分析框架。

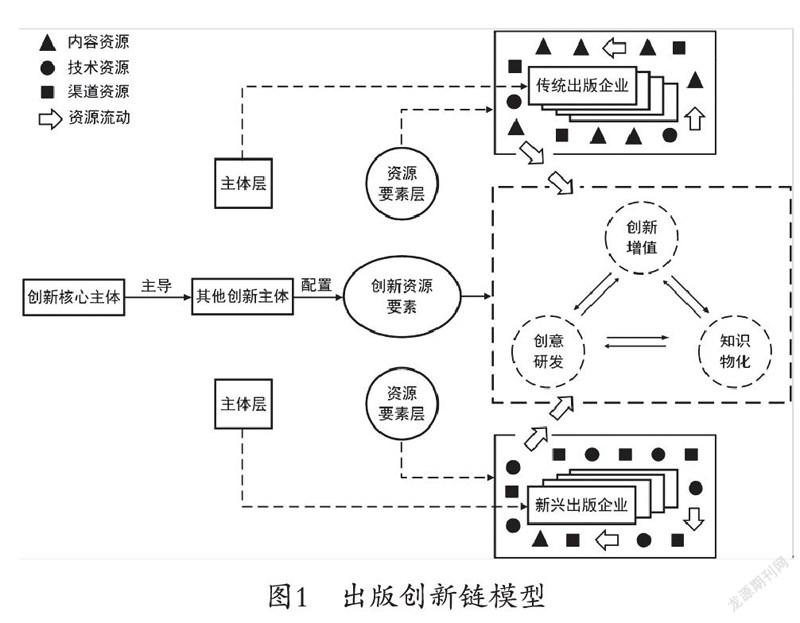

目前,由于互联网技术、通信技术和信息传播技术可移植性的提高,以及不同媒介间技术差异逐渐降低甚至消失,媒介运作开始出现重叠。[10]各行业具有不同优势的企业纷纷进入出版市场,出版产业已置身于更开阔的媒介和商业生态中。立足创新理论,出版创新链可看作媒介融合背景下,以市场需求为导向,围绕出版产品/服务进行创意研发、知识物化、创新增值的过程,此过程涉及传统出版领域和新兴出版领域的多个企业主体,以及内容、技术、渠道等多资源要素(见下页图1)。总体来看,同生物链是生物界“求存”生态图谱一样,出版创新链就像一个涵盖多个环节、综合多种创新资源要素、涉及多个企业主体的产业“求新”生态图谱或生态体系。[11]一般由具有内容、技术、渠道优势的龙头企业充当核心主体的角色,出于满足或创造市场需求的目的,将具备不同资源要素和能力、处于不同业务层级的参与主体联合起来,共同实现出版产品和服务创新。[12]

二、出版融合发展模式

传统出版和新兴出版融合是人类社会的一种出版传播现象,其背后是出版产业创新活动日益开放化、连续化、可交互、系统化的发展趋势。目前,出版融合正处于发展初期,其未来必将遵循产业经济活动规律开展一系列创新活动,以达成出版在不同阶段、层面、维度、水平的融合。创新链作为产业经济学领域的基础理论,对出版融合发展及其带来的产业现象具有重要的指导和解释意义。下文将基于出版创新链模型,结合传统出版和新兴出版协同创新的实际情况,着眼于微观、中观、宏观三个层面,提炼出版融合发展模式的关键要素和运行机制:从微观层面分析和归纳出版产业经济系统及其内部的各企业在融合发展进程中所需的各类资源要素;从中观层面探讨组成出版融合发展模式的一系列业务模块;从宏观层面对整个出版融合生态进行基本阐释。

1. 资源要素

一定程度上看,经济发展甚至整个人类社会发展的核心要义就是资源要素的配置和使用,出版融合发展也同样如此。一般而言,一家企业之所以表现好,往往得益于其所占据的资源。企业是一系列有形和无形资源的组合,这些资源共同形成企业竞争优势的基础。[13]因此,企业间并不是同质的,其内含的资源各有不同。[14]此外,对产业及企业发展而言,不同资源的重要性也有所不同,对不同时期产业以及企业创新的贡献也不同。随着媒介融合和用户参与时代的到来,内容资源、技术资源、渠道资源的地位不断攀升,成为出版企业在出版融合进程中的重要驱动力,帮助企业理解和辨识发展的潜在机会。[15]

(1)内容资源。内容资源可分为与出版物生产相关和与出版物运营相关两个类别,前者主要表现为数据(可转变为数据出版物)、UGC(用户生成的内容)和MGC(机器生产内容),后者则以用户数据(可帮助企业监测、决策等)为主。

一是数据。互联网技术的高速发展催生了庞大的数据资源,并深刻影响着各行各业,商业和科学创新活动越来越依赖数据的挖掘、分析和综合利用。2020年4月,国务院在传统的土地、劳动力、资本、技术要素外新增了数据要素。在此趋势下,数据作为新型内容资源要素,成为以内容生产为己任的出版业的发展力量,各企业逐步发展起以数据为关键要素的出版模式。以学术出版领域为例,目前已有多家学术出版商开展了科學数据出版工作,如施普林格·自然集团推出以数据论文为主导的综合性开放获取期刊Science Data。科学数据逐渐转变为学术出版的重要出版对象。

二是UGC和MGC。在互联网出现之前,包括20世纪末的前互联网时代,内容生产主要以PGC模式(专业生产内容)为主。如今,互联网技术和移动通信技术的高速发展赋予了个体内容表达和价值创造的能力,UGC等碎片化资源成为重要的内容来源,并带走大量的用户流量。此外,随着计算机技术不断拓展应用领域及智能技术的发展,自然语言处理工具逐渐成为一种有效的表达手段,激活了计算机撰写内容的能力,海量MGC也不断涌现。伴随UGC和MGC质量的不断提升,原先PGC的主体地位势必会受到挑战。对于出版企业而言,谁能充分获取UGC和MGC生产资源,运用这些由互联网技术引发的巨大生产力,谁就获得了发展和创新的不竭源泉。[16]

三是用户数据。数据作为一种新型内容要素,不仅本身可被加工为内容产品与服务,如科学数据出版物,还可以是用户在购买、阅读、评价出版产品等环节时产生的数据资源,对这类数据的收集、加工、标识可辅助企业开展高质量出版活动。[15]如今,数字出版的发展使用户得以参与出版的各环节,并产生海量的用户行为数据和用户评论等衍生数据,用户能见度日渐清晰。这使得企业在选题、研发及后期的每一个环节中具备发现和匹配个体用户需求的能力,丰富和完善出版产品与服务的参考依据,有助于企业开展精准有效的营销工作。

(2)技术资源。技术一直都是出版产业创新的主要维度和先决条件之一。从电子出版、网络出版、移动出版到出版数字化转型,再到如今的出版融合发展,均与技术创新有着密不可分的联系。技术创新催生出新的媒介形态,从而重构和影响出版等内容产业的发展格局和态势。以往,相互分离、独立的媒介技术使各行业可通过标准化筑起行业壁垒。出版企业依托成熟的印刷技术在开拓多年的图书市场中维续企业的发展,并实现内容生产自给自足。如今,随着技术创新的加速,数字化技术为出版物的生产、呈现、存储和分发提供了新的存储、操作工具及传播基础设施,新进入者带着一套完全不同的技能闯入出版市场,开启竞争的新纪元。企业主体需要掌握的技术也变得更为多样、复杂,过去传统媒体生产流程的单一机构,无法承载多媒体内容生产。尤其是随着5G、云计算、人工智能等技术的全面发展,人类社会将踏入崭新的媒介发展阶段。相关企业唯有进一步提高对不同技术资源的理解、吸收和驾驭能力,保持对新技术应用的敏感,才有可能在出版融合发展进程中占据主动权。

(3)渠道资源。新媒介技术在表层平台扩张内容传播范围和途径的同时,也成为内容传播模式或流动机制的底层控制力量,传统媒介随之失去了分发和传播内容的控制权。[17]如越来越多的人通过微博、微信等社交平台读取新闻,报纸等传播媒介不再是受大众欢迎的新闻传播主战场;奈飞、爱奇艺、优酷等网络平台成为电视剧等视频内容的主要分发渠道,电视媒体的品牌效应只能在老一辈用户中得以延续。如今,在互联网技术广泛应用的基础上,出版产品、服务的传播渠道日渐趋同。无论是传统的还是新兴的内容产品和服务,均借助基于互联网、流媒体等技术的各种媒体平台进行分发和传播。由于出版企业并不像互联网流量型平台一样坐拥大量用户,导致其自身内容优势在当下市场中并不直接具备垄断性。对于缺乏数字化平台建设经验的传统出版企业而言,现已不太可能通过自建综合性内容分发平台成为内容入口,因此多数出版企业采取的措施是,使用当下较为流行的传播平台,有针对性地将自身内容接入其中,借助平台的技术设施、成熟终端、用户留存等基础,建设和经营自己的社群。如美国学乐出版社2011年推出了“这里是青少年文学”(This is Teen)在线社区并入驻脸书;兰登书屋启动新的青少年文学社区Underlined,并进驻各大社交平台。此外,抖音等短视频平台近年来发展快速,已成为移动互联网主要的流量入口。为迎合用户内容消费习惯,北京出版集团、华文出版社、中信出版集团等多家出版机构纷纷联手抖音平台,通过短视频形式发布读书视频,以此推动出版内容传播的创新发展。

2. 业务模块

围绕传统出版和新兴出版融合发展的业务需求,结合企业管理学教授默腾·汉森和斯蒂芬·罗伯提出的三环节创新链概念框架,将业务划分为创意研发、知识物化、创新增值三个相对独立的模块。[7][18]首先,企业从内外部环境收集、整合所需的知识要素,提出创新理念;其次,通过相应的技术将创新理念转化为有形的出版产品与服务;最后,将产品与服务推向市场,交付给用户,实现价值增值。

(1)创意研发。创意研发阶段属于出版创新链的上游。对于创新主体而言,这一阶段给出版产品与服务带来的附加值是不可预估的。以往,传统出版企业普遍缺乏对研发活动的投资,不会专门将创意研发作为出版流程的一环。这主要是由于创新理念的更新对技能和资金的高要求,容易带来研发投资困境,且大多数出版企业认为自身在生产新的产品和服务时,就已承受了较大的商业风险。相较于直接投资创意研发活动,他们往往更倾向于通过技术解决方案实现产品和服务创新。当下,互联网的发展带来大量无形的创意元素,在知识经济和创意经济的大背景下,将创意等知识元素以非技术型的软性创新形式融入企业的发展中,无疑也成为传统出版企业与新兴出版企业合作战略的一部分。通过专门的创意研发环节,更深入地理解行业中某些隐性创意元素的投资是否能显性为商业模式的发展重点。

从具体实施过程看,创意研发指的是企业结合已获取的知识,对产品与服务的总体设计进行再思考和规划的过程,通常会涉及产品的尺寸、功能、生产与分销模式及所需的资源要素等方面。以电子书阅读器为例,21世纪初,索尼、亚马逊等公司在市场上陆续发布了不同款式的电子书阅读器。在入局电子书市场之前,这些公司针对不同电子书阅读器及其版本进行了深入分析,识别出影响阅读器核心竞争力的关键要素,包括如何提升图像质量和清晰度、改进声音性能以及如何将电子书功能拓展为有声书等。[19]显然,创意研发完成的主要工作是在初始阶段对产品进行知识注入,从而增强产品本身的易用性和可用性,帮助知识物化、价值增值的顺利完成。此外,从知识获取来源看,融合背景下出版企业的创新来源不仅来自企业内部的专有知识资源,也来自企业外部的创意和灵感,知识的供给端变得更加多元和活泛。如宝洁公司成立联发部门,将外部的科研机构、供应商、产品消费者甚至竞争对手联合在一起,使企业已有的知识基础与分布各地的智力资源充分融汇,共同制订产品开发方案。

(2)知识物化。知识物化指企业通过一定的技术将已获取的知识与相应的物质材料结合,生成产品与服务的过程。对出版企业而言,如果这一环节没有顺利完成,创意研发阶段形成的创新成果就不能转化为出版产品,只能以未成形的产品形态被暂时搁浅。从知识流动视角看,出版創新链内发生的知识物化,就是知识在产业内不同主体间流动的过程。[20]编辑人员、产品设计人员、技术人员和其他员工等均为知识流经的节点,传统出版企业和新兴出版企业内部各级各类的员工通过对知识进行补充、再加工和再设计,不断明晰、提供知识物化的条件和基本方向,最终促成出版产品和服务的成型。

事实上,知识物化是传统出版企业内部一直存在和发生的活动,但在融合发展背景下,传统出版企业在这一环节的地位和作用发生了巨大变化。从所占据的地位看,传统出版企业不再作为知识物化环节计划或调度任务的中心主体。由于传统出版机构普遍在技术和资金上存在不足,因此需要逐渐转型成与其他新兴出版企业紧密联合的开发主体,与其他机构共同组成合作团队。从发挥作用看,传统出版企业无法再和以往一样独立承担内容采集、生产、包装等多个业务环节。媒介融合的发展推动媒体行业从垂直业务(印刷、广播、电视、计算机等)转变为水平业务(基础设施、内容生产、封装、传输、终端等),各种单媒介内容汇聚到综合内容平台后形成多媒体内容。这种业务形态层面的整合需利用多媒体手段完成知识物化环节。如此一来,有别于单媒体垂直业务下简单易操控的生产架构,产品生产流程和分工变得更加精细。而对缺乏技术资源的传统出版企业来说,更多时候是作为创新链条上的一个配角存在,如内容提供者,新兴出版企业则作为内容的加工者、包装者、传输者,各主体分工完成某一个部件或某一环节。

总的来说,在融合背景下,传统出版领域和新兴出版领域均是出版产业开展知识物化的重要场所。随着知识物化所涉及知识、类别越来越多,传统出版企业和新兴出版企业需通过投入各种资源要素为知识物化创造条件,共同保证知识流动和生产活动的完成。

(3)创新增值。创新增值指的是将产品和服务面向用户进行发布和扩散,将产品创新转化为企业获利的过程。对出版创新链上的各个主体而言,从获得创新成果到付诸实施将其转化为出版产品和服务(创造价值),再到将其转化为企业业绩(价值增值),这是一个紧密衔接、不断递进的过程。只有顺利完成创新增值环节,整条创新链才算完整实现。

一般来说,创新增值的目的在于实现产品和服务的货币化,但并不是每个企业都能很好地将新开发的产品和服务货币化。产品的分发和市场运营是实现货币化的关键,尤其是对兼具利基市场和垂直行业特征的出版领域而言,目标市场的选择和营销策略的制订十分重要。如今,传统出版营销策略已不适用于新媒介环境,出版企业应对市场竞争的能力大大降低,加之媒介内容的过度供给,传统出版商业模式变得效率低下,仅依靠传统出版企业的力量很容易使价值实现进入停滞期。因此,为实现出版产品和服务的货币化,技术提供商、信息咨询商、内容分发平台等新兴出版企业提供的技术和信息服务变得十分重要,尤其是一些具备用户数据资源和渠道资源的新兴出版企业,这类企业可为产品和服务向现实生产力的转化提供场所。如图书信息服务商Tekstum是一家借助数据技术帮助图书出版机构解读用户情感的技术公司,通过收集、分析用户在社交平台上发布的内容,获得用户对某个图书产品的看法和情感反馈,再将数据提供给图书出版机构,让图书出版机构可在掌握用户心理特质的基础上做出市场营销和内容分发决策,实现用户和内容的良好匹配。而对于亚马逊等具备海量用户数据和成熟传播渠道的头部内容企业来说,自身就可在数据分析的基础上精准对接用户的消费需求,实现产品和服务的货币化。

3. 出版融合生态

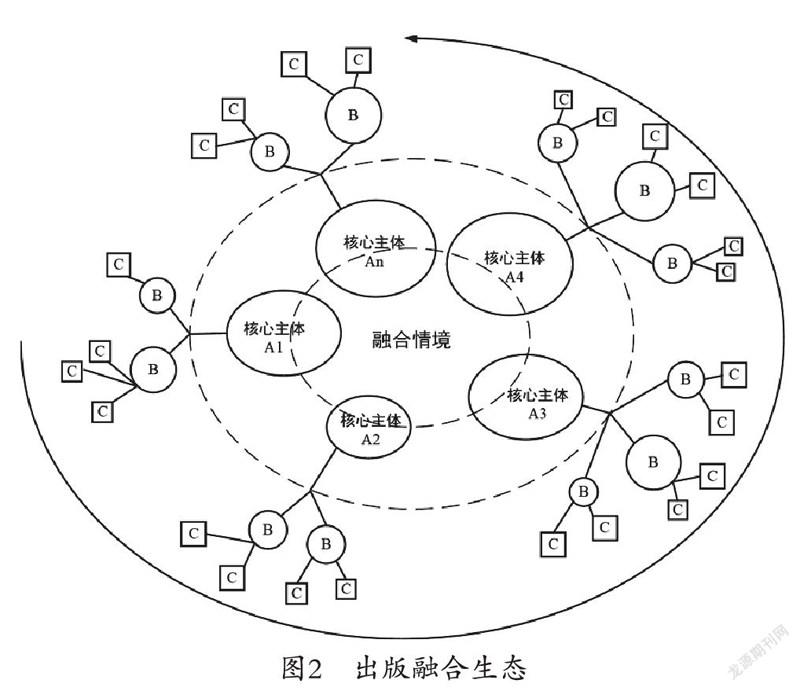

综上可知,基于创新链的出版融合发展其实是新兴出版企业与传统出版企业围绕出版创新链开展活动,形成一个出版融合生态系统的过程。该系统通过链条中多个节点的协同创新,实现整体价值。当上一环节的价值实现,并将其价值产出投入下一环节进行转化,后面的环节可向前面的环节提供反馈和修正意见,如此推动和促进创新要素的顺利流动,最终实现价值最大化。整个出版融合生态呈现出协同性、层级性、开放性三大特征(見图2)。

(1)协同性。出版融合发展离不开多元化机构在各个业务模块的资源互通和联合支持,各机构、业务模块、环节乃至各种资源要素在独立存在、自成系统的同时又互为存在条件,形成一套价值共创体系,而体系中主体间的协调程度决定了出版创新链是否能有效运作。

(2)层级性。出版融合生态的协同性并不意味着出版创新链的每个参与主体都能获取一样的利润份额。如同生态系统中存在不同级别和种类的生物,出版融合生态中也存在不同等级的企业。各机构由于整合创新要素的能力不同,在创新链中占据了不同的分工位势。此外,由于出版产品和服务是由不同机构协作完成的,总价值也会在这些机构间进行分配,根据机构提供的资源要素和所处业务层级的不同,将价值按不同比例进行分配,创新核心主体一般占据最大的价值份额。[21]

(3)开放性。在融合的大背景下,传统出版和新兴出版间的边界正逐渐消解,并让位给一个更加开放的动态网络结构。这需要企业除生产、保存知识外,具备跨界整合、配置知识的能力。相对原先将重点放在企业内部知识存量的封闭式创新而言,出版融合的创新思路建立在多元、广泛的创新要素基础之上,两者的创新来源和增值路径呈现出完全不同的特征。

结语

在媒介融合日渐展开的背景下,用户对内容产品的需求发生显著变化,构建基于传统出版和新兴出版融合的创新共同体变得十分迫切。当下,虽然出版企业对出版融合发展的热情较高,但融合速度较为缓慢,融合程度较低,对传统出版和新兴出版融合发展模式也未达成共识。为提升融合绩效,本文提出以下建议。

第一,结合资源优势,推进企业服务的高增值化。传统出版企业由于数字化程度较低,在整合创新资源上局限性较大,只能提供简单的低增值服务。但随着资源流动日益加快,提供低增值服务的企业已不可能成为其他企业选择合作伙伴或用户选择产品服务时的考虑对象。为此,传统出版企业应结合自身资源优势采取业务聚焦战略,专注于某一细分市场,努力打造自身核心竞争力,在取得成本优势后融入出版创新链。

第二,重视知识元素,推动创意研发环节的专业化。以往,每当有新形态的媒介产品出现在市场上时,出版企业就会尝试调整编辑策略或效仿开发自己的产品,结果往往是投入了大量资金、人力,却没能和用户产生真正的联结。这主要是因为企业只重视从技术层面落实新产品的开发,忽视了创意研发对产品开发的重要作用。随着出版融合发展态势越发明显,出版产业中创新模式的独特性与非技术型的软性创新将更为相关。[22]企业只有重视和推进创意研发的专业化,才能进一步保障商业活动的有效性。

第三,面向整个出版创新链,积极寻求多机构主体的协同发展。在出版融合发展初期,大多数出版企业,尤其是传统出版企业,以提供创新链的下游服务为主,如对创新理念进行简单转化。[6]随着融合发展的全价值链化,出版企业也需对全链条的运作情况有所掌握和适当参与。此外,由于出版融合对创新的要求越来越专业化、多元化,整个创新机制的工作无法由单一机构完成,需要在开放式创新管理模式的指导下,寻求多主体达成良好运行、可持续的协作模式,由各个主体发挥自身独特优势,负责和提供更具针对性的专业服务。

参考文献:

[1] Joseph Schumpeter. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung[M]. Leizig: Verlag von Duncker & Humblot, 1911: 103-107.

[2] Marshall·J. J, Vredenburg H. An empirical study of factors influencing innovation implementation in industrial sales organizations[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 1992, 20(3): 205-215.

[3] Rothwell R. Successful industrial innovation: critical factors for the 1990s[J]. R & D Management, 2010(3): 221-240.

[4] Chesbrough·H. W, et al.Open Innovation: Researching a New Paradigm[J]. Wim Vanhaverbeke, 2006, 84(1): 1259.

[5] Sen N. Innovation chain and CSIR[J]. Current Science, 2003(5): 570-574.

[6] 常爱华,王希良,梁经纬,等. 价值链、创新链与创新服务链——基于服务视角的科技中介系统的理论框架[J]. 科学管理研究,2011(2):30-34.

[7] Stephen Roper, J. D. B, J. H. L. B. Modelling the innovation value chain[J]. Research Policy, 2008, 37(6-7): 961-977.

[8] 蔡翔. 创新、创新族群、创新链及其启示[J]. 研究与发展管理,2002(6):35-39.

[9] Freeman C. Networks of innovators: A synthesis of research issues[J]. Research Policy, 1991(5): 499-514.

[10] 鲍立泉. 技术视野下媒介融合的历史与未来[M]. 武汉:华中科技大学出版社,2013:90-98.

[11] 代明,梁意敏,戴毅. 创新链解构研究[J]. 科技进步与对策,2009(3):157-160.

[12] Davis·J. P, Eisenhardt·K. M. Rotating Leadership and Collaborative Innovation: Recombination Processes in Symbiotic Relationships[J]. Administrative Science Quarterly, 2011(2): 159-201.

[13] Wernerfelt B. A Resource-Based View of the Firm[J]. Strategic Management Journal, 1995, 16(3): 171-174.

[14] 伊迪絲·彭罗斯. 企业成长理论[M]. 赵晓,译. 上海:上海人民出版社,2007:116.

[15] 徐丽芳,陈铭. 媒介融合与出版进路[J]. 出版发行研究,2020(12):20-30.

[16] 喻国明. 技术革命主导下新闻学与传播学的学科重构与未来方向[J]. 新闻与写作,2020(7):15-21.

[17] 彭兰. 无边界时代的专业性重塑[J]. 现代传播,2018(5):1-8.

[18] Hansen·M. T, Birkinshaw J. The Innovation Value Chain[J]. Harvard Business Review, 2007(6): 121-130, 142.

[19] Benghozi·P. J, Salvador E. How and where the R&D takes place in creative industries? Digital investment strategies of the book publishing sector[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2016, 28(5): 568-582.

[20] 张高荣,李友良. 论知识物化及其中的知识流[J]. 理论界,2007(7):151-152.

[21] 于茂荐. 基于资源位的产业模块化下企业应对战略研究[J]. 华东经济管理,2010(9):106-109.

[22] Stoneman P, Battisti G. The diffusion of new technology[M]//Hall B, Rosenberg N. Handbook of the Economics of Innovation. Amsterdam: North-Holland, 2010:23-14.

Publishing Integration Development Model Based on Innovation Chain Theory

XU Li-fang1,2, CHEN Ming 1(1.School of Information Management, Wuhan University, Wuhan 430072, China; 2.Digital Publishing Research Institute, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: Driving by the media convergence, it is urgent to develop an innovation community for publishing by fusing the traditional publishing form and emerging publishing form. Based on the innovation chain theory, this research proposes a publishing innovation chain model. With the key elements extracted, the operation mechanism of the publishing integration development model is illustrated from three layers. On the micro level, this research analyzes the innovation resources, such as content, technology and communication channels, that need to be integrated. On the meso level, publishing fusion innovation is divided into three business modules: creative research and development, knowledge materialization and innovation value-added. On the macro level, the whole publishing integration innovation ecology is explained. This research contributes to the improvement of the publishing integration development.

Key words: innovation chain; publishing integration; publishing industry; media convergence; digital publishing

作者信息:徐丽芳(1972— ),女,浙江湖州人,武汉大学信息管理学院教授、博士生导师,武汉大学数字出版研究所所长,主要研究方向:数字出版与新媒体、数字叙事、数字学术出版与传播、数字教育出版与传播;通讯作者陈铭(1995— ),

女,海南万宁人,武汉大学信息管理学院博士研究生,主要研究方向:数字出版与新媒体、科学交流。