互联网使用与家庭金融排斥

张 樱

(泸州职业技术学院 数字经济学院,四川 泸州 646000)

一、引言与文献综述

《2017年全球普惠金融指数报告》指出,世界范围内无正规金融机构账户的群体规模约为17亿人次,金融排斥现象在全球范围内普遍存在。Kempson & Whyley(1999)[1]和Kempson et al.(2000)[2]将金融排斥定义为家庭无法获得主流(正规)金融产品或金融服务,包括没有银行账户、没有正规储蓄和投资产品、没有保险产品、没有正规信贷产品、没有私人养老金等。《2017年全球普惠金融指数报告》认定中国的无银行账户群体规模达到2.25亿人,中国家庭也面临着较为严重的金融排斥问题。

国内外围绕家庭金融排斥领域的研究文献较为丰富,主要从人口统计学特征、家庭特征、主观态度、地区特征等几个方面对家庭金融排斥的影响因素展开深入研究。第一,在人口统计学特征方面,年龄、性别、婚姻状况、文化程度、就业情况等个体特征都将对家庭的金融排斥状况产生影响(Kempson et al.,2000;李涛等,2010)[2-3]。此外,金融知识(张号栋和尹志超,2016)[4]和认知能力(周洋等,2018)[5]的提升也有助于缓解金融排斥问题。第二,在家庭特征方面,人口规模越大的家庭越容易受到除人寿保险之外的金融排斥(Hogarth & O’Donnell,2000)[6]。拥有房产的家庭(Devlin,2005)[7]以及财富水平越高的家庭(周洋等,2018)[8]受金融排斥的可能性越低。第三,在主观态度方面,居民的主观感受会影响其风险态度,进而对金融风险资产投资行为产生影响(Delis & Mylonidis,2015)[9],心理安全感、利他人格等人格特质是主观幸福感影响家庭参与储蓄和股票投资的重要影响机制(周雅玲等,2017)[10]。第四,在地区特征方面,在提倡有效保护私有产权且积极鼓励投资的制度环境中,居民拥有银行账户的可能性更高(Osili & Paulson,2008)[11]。由于我国城乡区域发展不均衡,在农村及欠发达地区,农户不仅面临来自传统金融机构的金融排斥问题(王修华等,2013)[12],而且还遭受着较为严重的互联网金融排斥问题(何婧等,2017)[13]。

然而,基于互联网等信息技术视角考察家庭金融排斥的研究尚十分不足。伴随着互联网的出现以及智能手机的普及,信息与通信技术的发展在拓宽金融服务的获取渠道和使用范围上发挥着重要的作用(Andrianaivo & Kpodar,2012)[14]。家庭使用信息与通信技术能增加金融服务的可获得性水平并缓解面临的金融排斥问题(Fanta & Makina,2019)[15],同时互联网使用对低收入、欠发达地区农户的金融排斥的抑制作用相对更强(刘长庚和罗午阳,2019)[16]。信息通信技术对于增加金融包容性、推动普惠金融发展而言将具有十分重要的意义。

深入探究金融排斥的影响因素,对于减轻家庭金融排斥程度、降低家庭贫困、提高家庭普惠金融水平具有重要的理论价值和现实意义。本文使用2017年中国家庭金融调查数据,考察互联网使用对家庭金融排斥的影响及影响机制。本文的贡献主要体现在以下三个方面:一是先前有关金融排斥的研究较少关注信息技术的影响,本文从数字技术视角考察了互联网使用对家庭金融排斥的影响。二是先前研究主要关注互联网的信息效应,本文从信息获取渠道、社会互动增强、主观态度改善三个方面深入剖析了互联网使用对家庭金融排斥的影响机制。三是本文从城乡、文化程度、家庭收入等多个角度进一步分析了互联网使用对家庭金融排斥影响的异质性,这为改善不同群体的金融排斥问题提供了解决思路。

二、研究设计

(一)数据来源

本文使用的数据来自西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心的第四轮“中国家庭金融调查”(CHFS),2017年调查数据全面客观地反映了中国家庭经济特征、金融行为的基本情况,为本文研究互联网使用与家庭金融排斥的关系提供了高质量的数据支撑。

(二)变量选取

1.本文的被解释变量是家庭金融排斥。借鉴李涛等(2010)[3]、张号栋和尹志超(2016)[4]的研究,如果家庭未持有储蓄、投资、信贷、保险等任何一种正规金融产品,则定义家庭金融排斥取值为1,否则为0。家庭金融排斥进一步可分解为储蓄类排斥、投资类排斥、信贷类排斥和保险类排斥。

2.本文的解释变量是互联网使用。2017年CHFS调查问卷询问了“您使用过互联网吗”,如果受访家庭使用过互联网,则定义互联网使用取值为1,否则为0。

对使用互联网的家庭和不使用互联网的家庭进行分组,两组样本家庭的金融排斥状况如表1所示。从表1中可以看出,52.9%的家庭面临金融排斥问题,与不使用互联网的家庭相比,使用互联网的家庭受到的金融排斥比例(34.6%)、储蓄类排斥比例(77.4%)、投资类排斥比例(77.3%)、信贷类排斥比例(55.6%)、保险类排斥比例(86.3%)均相对较低,初步表明不使用互联网的家庭面临的金融排斥问题将更为严重,互联网使用可能是影响家庭金融排斥问题的重要因素。

表1 是否使用互联网与家庭金融排斥状况

3.参考现有相关文献,本文从户主特征、家庭特征、地区特征三个方面来选取控制变量。此外,还加入省份虚拟变量用来控制地区差异性。关于数据处理,对家庭资产上下的0.5%进行缩尾处理,并对相关变量存在缺失值、异常值的样本进行剔除,最终获得的有效样本量为37 345户家庭。

表2报告了变量说明及描述性统计结果。

表2 变量说明及描述性统计

三、互联网使用影响家庭金融排斥的实证分析

(一)基本回归结果

由于家庭金融排斥是二元虚拟变量,本文构建如下Probit模型估计互联网使用对家庭金融排斥的影响:

其中,fin_exclusion表示家庭金融排斥的二元虚拟变量,若家庭受到金融排斥取值为1,否则为0,具体包括家庭金融排斥、储蓄类排斥、投资类排斥、信贷类排斥和保险类排斥;internet表示家庭互联网使用的解释变量;X表示控制变量,包括户主特征变量、家庭特征变量、地区特征变量和省份虚拟变量;ε表示随机扰动项。

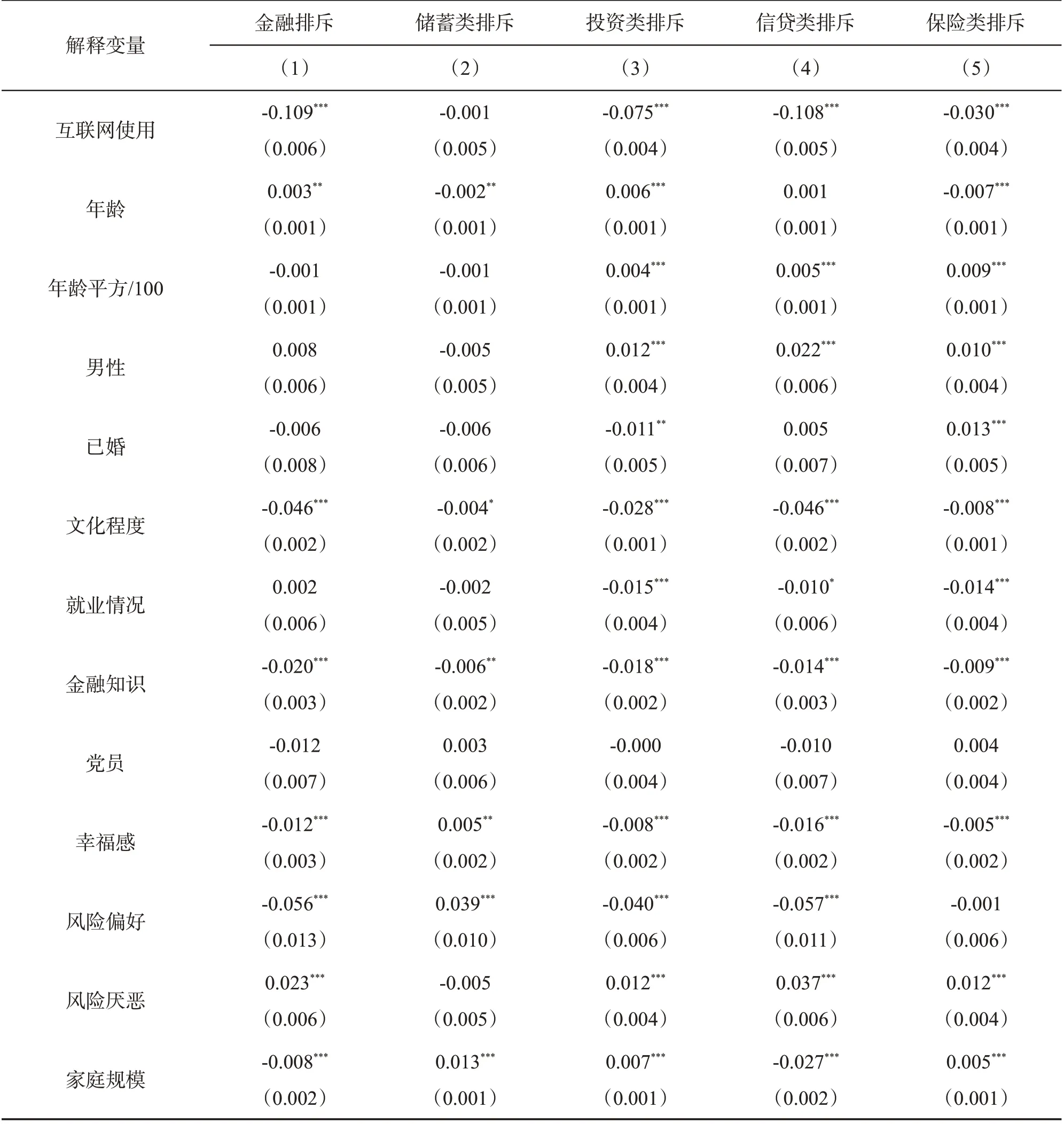

表3报告了互联网使用分别对家庭金融排斥、储蓄类排斥、投资类排斥、信贷类排斥和保险类排斥影响的Probit模型估计结果。从表3第(1)列的估计结果可以看出,互联网使用对家庭金融排斥的影响在1%水平上显著为负,互联网使用的边际效应为-0.109,意味着如果家庭使用互联网,则家庭受到金融排斥的可能性将降低10.9%,这表明互联网使用能显著缓解家庭面临的金融排斥问题,互联网使用是影响家庭金融排斥的重要因素。第(2)列至第(5)列的估计结果表明,如果家庭使用互联网,则家庭受到投资类排斥、信贷类排斥和保险类排斥的可能性分别显著降低7.5%、10.8%和3.0%,且互联网使用对信贷类排斥的缓解作用要大于对投资类排斥和保险类排斥的缓解作用。

表3 互联网使用对家庭金融排斥的影响

从控制变量的估计结果来看,户主年龄越大,通过使用互联网获取信息、知识的能力越差,家庭面临的金融排斥问题越严重。户主文化程度越高,掌握知识、获取金融信息的能力越强,家庭受到金融排斥的概率越低。户主的主观幸福感越高以及风险偏好度越强,家庭金融排斥程度越低。人口规模越大、拥有自有房产、收入水平越高、社会互动能力越强的家庭,拥有的人脉、财富等资源越丰富,面临的金融排斥程度越低。与城镇地区相比,由于农村地区家庭受制于资本、资源、社会网络等约束,因此受到较为严重的金融排斥(王修华等,2013)[12]。金融、经济发展水平越高的地区,金融可得性越强,越有助于改善家庭金融排斥问题。

此外,考虑到各类金融排斥的差异性,户主的文化程度以及金融知识水平对储蓄类排斥、投资类排斥、信贷类排斥和保险类排斥均具有显著的负面影响,这表明学历、金融知识也是影响各类金融排斥的重要因素。拥有工作经历的户主家庭,受到投资类排斥、信贷类排斥和保险类排斥的可能性较低。人口规模越大的家庭,储蓄类排斥、投资类排斥和保险类排斥程度越高。家庭有住房对储蓄类排斥和投资类排斥的影响不再显著。农村地区家庭面临的投资类排斥最为严重,但对保险类排斥的影响并不显著。

(续表3)

(二)内生性问题

上述基本估计结果可能由于遗漏变量等原因而导致潜在的内生性问题,本文尝试运用工具变量法来克服可能存在的内生性。参照周广肃和樊纲(2018)[17]的方法,本文选取家庭是否拥有电脑作为互联网使用的工具变量。一方面,家庭拥有电脑与家庭互联网使用具有较强的相关性;另一方面,家庭拥有电脑与家庭是否受到金融排斥并没有直接的关系,总体上家庭拥有电脑满足工具变量选取的外生性条件。表4报告了两阶段工具变量的估计结果。从表4中可以看出,一阶段估计的F值均大于10%偏误水平下的临界值,拒绝了弱工具变量假设,故而本文选取的工具变量不存在弱工具变量问题。(1)至(5)列的两阶段工具变量估计结果表明,互联网使用的边际效应均显著为负,表明在解决潜在的内生性问题之后,互联网使用依然能显著缓解家庭面临的金融排斥问题。其他控制变量的估计结果与表3基本保持一致。

表4 互联网使用对家庭金融排斥的影响:工具变量回归

四、互联网使用影响家庭金融排斥的机制探讨

以下从信息渠道、社会互动、主观态度三个方面进一步探讨互联网使用对家庭金融排斥的影响机制。

(一)信息获取渠道机制

互联网作为居民家庭获取信息的重要途径,通过降低信息搜寻成本(魏金龙等,2019)[18]、扩大信息传播范围而提高了居民获取信息的效率和能力,对家庭参与金融市场行为以及获得保险、信贷等金融产品和服务(邱新国和冉光和,2018)[19]产生积极影响。表5 报告了信息获取渠道对家庭金融排斥影响的估计结果。从表5中可以看出,如果家庭通过互联网渠道获取财经类信息,那么家庭金融排斥概率显著降低14.0%,这表明互联网的确是家庭获取信息的重要渠道。电视报纸渠道同样有助于缓解家庭金融排斥问题,但其影响作用要弱于互联网渠道。讲座论坛渠道对家庭金融排斥的影响作用并不显著。

表5 信息获取渠道对家庭金融排斥的影响

(二)社会互动增强机制

中国是一个“人情化”的社会,通过礼尚往来逐渐积累形成的“人情”关系网络或者说“人情”资本,能够帮助家庭获取更多更丰富的信息和资源,提高家庭参与金融市场的积极性(魏昭等,2018)[20]。本文选取礼金支出(家庭因节假日、红白喜事等活动给予非家庭成员的支出额)和外出聚餐支出两个指标来定义社会互动。从表6的估计结果可以看出,互联网使用对家庭社会互动的影响在1%水平上显著为正,这表明使用互联网能显著增强家庭的社会互动水平,扩大家庭的社会关系网络,因此有利于缓解家庭面临的金融排斥问题。此外,互联网作为信息渠道同样能显著提高家庭社会互动水平。

表6 互联网使用对家庭社会互动的影响

(三)主观态度改善机制

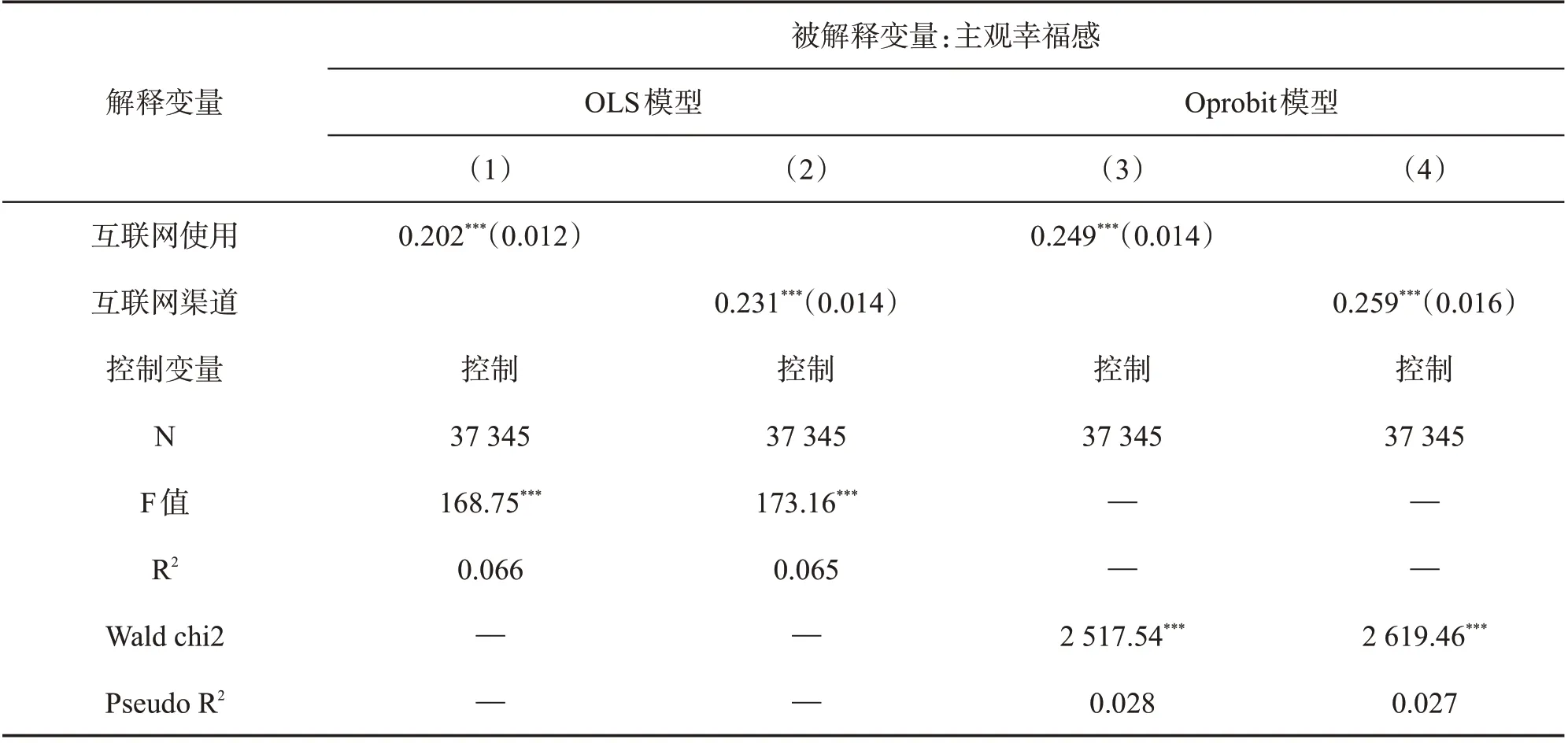

主观幸福感将对家庭的经济金融行为产生影响,家庭的主观幸福感越高,对金融市场的参与积极性和参与程度相应越大(周雅玲等,2017)[10],有助于减轻家庭金融排斥问题。由于主观幸福感为离散型排序数据,参照祝仲坤和冷晨昕(2018)[21],本文运用OLS模型和Oprobit模型进行回归,表7报告了互联网使用对家庭主观幸福感影响的估计结果。从表7中可以看出,OLS模型和Oprobit模型的回归结果相一致,互联网使用对家庭主观幸福感的影响均在1%水平上显著为正,这表明使用互联网能显著提升家庭的主观幸福感,促使家庭更积极地参与金融市场,以此缓解家庭面临的金融排斥问题。

表7 互联网使用对家庭主观幸福感的影响

五、互联网使用影响家庭金融排斥的异质性分析

进一步地,本文按照城乡、文化程度、家庭收入进行分组回归,分析互联网使用对不同类型家庭金融排斥的异质性影响,家庭异质性影响的估计结果如表8所示。对于城乡分组,农村家庭和城市家庭的互联网使用边际效应分别为-0.075和-0.117,且均在1%水平上显著,这表明互联网使用对城市家庭金融排斥的改善作用大于农村家庭。这可能是因为城乡地区互联网普及率存在较大差距,城市家庭的互联网使用率高于农村家庭,因此互联网使用对家庭金融排斥的影响存在城乡差异性。对于文化程度分组,如果家庭使用互联网,那么低学历家庭和高学历家庭受到的金融排斥概率分别下降12.0%和21.0%,高学历家庭的互联网使用边际效应大于低学历家庭。由于不同学历家庭在使用互联网的熟练程度和能力等方面存在一定差距(魏金龙等,2019)[18],因此互联网使用对家庭金融排斥的影响存在学历差异性。对于家庭收入分组,高收入家庭的互联网使用边际效应大于低收入家庭,表明互联网使用对家庭金融排斥的影响同样存在收入差异性。

表8 互联网使用对不同类型家庭金融排斥的异质性影响

六、研究结论

本文基于2017 年中国家庭金融调查(CHFS)问卷数据,实证检验了互联网使用对家庭金融排斥的影响。实证研究表明:互联网使用能显著降低家庭金融排斥、投资类排斥、信贷类排斥和保险类排斥的概率,而且互联网使用对信贷类排斥的影响大于投资类排斥和保险类排斥。并从信息渠道、社会互动、主观态度三个方面进一步考察了互联网使用对家庭金融排斥的影响机制,研究发现:互联网使用通过信息获取渠道、增强社会互动、改善主观态度对家庭金融排斥产生影响。最后,从家庭异质性分析结果来看,互联网使用对城市家庭、高学历家庭、高收入家庭金融排斥的影响作用相对更大。

鉴于互联网使用在降低家庭金融排斥上所产生的重要影响,国家在大力发展普惠金融的同时,应着重强调互联网技术对于践行普惠金融的重要性,持续推进互联网技术在城乡各地的普及率和覆盖率,充分发挥互联网的即时、广泛、低成本甚至零成本优势,缩小居民家庭之间的数字鸿沟,使广大家庭能够更方便地了解和接触到金融产品和服务,满足社会各阶层群体的金融需求,提高金融服务可获得性。推进互联网技术创新发展、提高互联网普及率对于推进普惠金融纵深发展具有重要的意义。