重庆市阔柄杜鹃种群特征及其与环境因子的关系

王梓卓, 马立辉,2, 王海洋,①

(1. 西南大学园艺园林学院, 重庆 400716; 2. 重庆市林业科学研究院, 重庆 400036)

杜鹃花科(Ericaceae)许多植物为著名花卉,野生种和人工培育品种丰富,不少已在园林景观营造中广泛应用[1]。但由于生境退化、直接采挖或砍伐以及植物本身等原因[2],杜鹃花科中已有122种野生种处于易危、濒危甚至极危状态[3],亟需保护。关于中国杜鹃属(RhododendronLinn.)植物的资源分布[4,5]、分类[6]、种群特征[7-10]及环境因子对种群的影响[11,12]等方面已有较多研究,但仍有众多种类的种群特征、种群动态及其与环境因子的关系亟需研究,尤其是受威胁种类,这些研究能为受威胁种类的保护提供重要科学依据。

阔柄杜鹃(RhododendronplatypodumDiels)因其分布区狭窄、种群数量过少以及生境破碎化等原因[2],被《中国高等植物受威胁物种名录》列为易危[3]。该种类生长于密林中或岩石上,为常绿灌木或小乔木,叶革质,深绿色,宽椭圆形或近于圆形,顶生总状花序,花冠漏斗状钟形,粉红色,花量大,极具观赏价值[13]。阔柄杜鹃主要分布在四川东南部和北部、贵州北部[14]及重庆东南部,其中重庆市仅在大娄山余脉的金佛山、赵云山和白马山有分布,而且种群规模较小。尽管阔柄杜鹃具有极高的观赏价值并且种群处于濒危状态,但目前仅黄梅等[14]对贵州大沙河自然保护区阔柄杜鹃的群落结构及多样性特征进行了探讨,Ma等[15]对重庆市阔柄杜鹃叶绿体全基因组进行了研究。植物的种群特征是其对生长环境长期适应的结果,能够体现种群与环境的交互关系及其在群落中的地位和作用[16-19],因此,研究植物种群特征及其与环境因子的关系对于理解森林生态系统内种群动态变化十分重要[19,20]。

本研究以重庆东南部集中分布的阔柄杜鹃种群为研究对象,调查了其种群特征和生境条件,分析了种群特征与环境因子的关系,以期为重庆市阔柄杜鹃种群保护、引种驯化和景观利用提供理论依据。

1 研究区概况和研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于重庆市东南部的金佛山、赵云山和白马山(地理坐标为东经107°00′~107°37′、北纬28°50′~29°20′,海拔1 600~2 200 m)。该区域地质上属川东南陷褶束,是四川盆地东南缘与云贵高原的过渡地带。土壤类型为由石灰岩、砂岩和页岩发育的山地黄壤和黄棕壤,土层深厚,微酸性。该区域属亚热带湿润季风气候,气候温和,雨量充沛,年平均气温12.0 ℃,最高温31 ℃,最低温-5 ℃,年均降水量1 350 mm,空气相对湿度80%以上,全年光照时间约1 150 h。研究区植被类型主要有亚热带常绿阔叶林、常绿阔叶与落叶阔叶混交林、山地矮林和亚热带针叶林等,群落层次结构明显,乔木层优势种主要有栲(CastanopsisfargesiiFranch.)、青冈〔Cyclobalanopsisglauca(Thunb.) Oerst.〕、灯台树(CornuscontroversaHemsley)、巴东栎(QuercusenglerianaSeem.)、化香树(PlatycaryastrobilaceaSieb. et Zucc.)、粗脉杜鹃(RhododendroncoeloneurumDiels)和柏木(CupressusfunebrisEndl.)等;灌木层主要有杜茎山〔Maesajaponica(Thunb.) Moritzi. ex Zoll.〕、金佛山方竹〔Chimonobambusautilis(Keng) Keng f.〕、箭竹(FargesiaspathaceaFranch.)和山梅花(PhiladelphusincanusKoehne)等;草本层主要有蕨类和薹草(Carexspp.)等[21]。

1.2 研究方法

1.2.1 样方设置和调查 分别于2017年4月、2017年7月和2018年4月进行野外调查,在重庆市金佛山、赵云山和白马山阔柄杜鹃群落内分别设置7、10和2个典型样方,共19个样方,样方面积均为10 m×10 m。于各样方的中心,使用手持式GPS测量海拔;使用地质罗盘测量坡度和坡向;使用TES-1334A照度计(泰仕电子工业股份有限公司)分别于各样方的四角和中心测量阔柄杜鹃成年植株〔胸径(DBH)≥1 cm〕树冠上方和距地表20 cm处的光照强度,以其与空旷无植物遮蔽处光照强度的比值表示透光率,以各样方5个点透光率的平均值作为该样方透光率的最终值,分别记为树冠透光率和地表透光率;调查各样方的土壤状况,并将其分为土层厚有苔藓覆盖(S1)、土层厚有枯枝落叶层覆盖(S2)、土层厚无覆盖(S3)和土层薄或无土层(S4)4种土壤类型;使用钢卷尺(精度1 mm)测量各样方中株高大于等于10 cm的阔柄杜鹃植株的高度,统计开花植株数量以及单株的枝数和开花枝数,并计算开花株比率和枝条开花率;使用胸径尺(精度1 mm)测量各样方中所有阔柄杜鹃的基径和高度大于1.3 m的植株胸径。

1.2.2 坡向分类及种群年龄结构划分 以正北方为0°、正东方为90°、正南方为180°、正西方为270°,将坡向(A)划分为无坡向、阴坡(315°≤A<360°或0°≤A<45°)、半阴坡(45°≤A<135°)、半阳坡(135°≤A<225°)和阳坡(225°≤A<315°)共5类[22]。

以径级代替龄级,按照阔柄杜鹃的生物学特性和生长情况,以胸径(DBH)间隔4 cm为1个径级,将阔柄杜鹃种群划分为Ⅰ(DBH<1 cm)、Ⅱ(1 cm≤DBH<5 cm)、Ⅲ(5 cm≤DBH<9 cm)、Ⅳ(9 cm≤DBH<13 cm)、Ⅴ(13 cm≤DBH<17 cm)、Ⅵ(17 cm≤DBH<21 cm)、Ⅶ(21 cm≤DBH<25 cm)、Ⅷ(25 cm≤DBH<29 cm)和Ⅸ(DBH≥29 cm)共9个等级。将DBH<1 cm的植株视为幼苗,DBH≥1 cm的植株视为成年植株,据此计算幼苗和成年植株的密度。

1.2.3 种群静态生命表编制 参照王泳腾等[23]的方法,采用方程拟合法对各径级现存个体数匀滑处理,以径级为自变量、各径级现存个体数为因变量进行方程拟合,并以拟合得到的各径级个体数编制阔柄杜鹃种群的静态生命表。

1.2.4 种群特征与环境因子关系分析 对于连续型环境因子(包括海拔、坡度、树冠透光率和地表透光率),采用多项式的一阶、二阶和三阶回归模型探索其与阔柄杜鹃种群特性的关系;对于分类型环境因子(包括坡向和土壤类型),采用方差分析法分析其对种群特征的影响,采用Duncan’s新复极差法进行多重比较。利用EXCEL 2007和IBM SPSS Statistics 24软件整理和分析数据,利用Origin 2018软件制图。

2 结果和分析

2.1 重庆市阔柄杜鹃种群样方环境特征分析

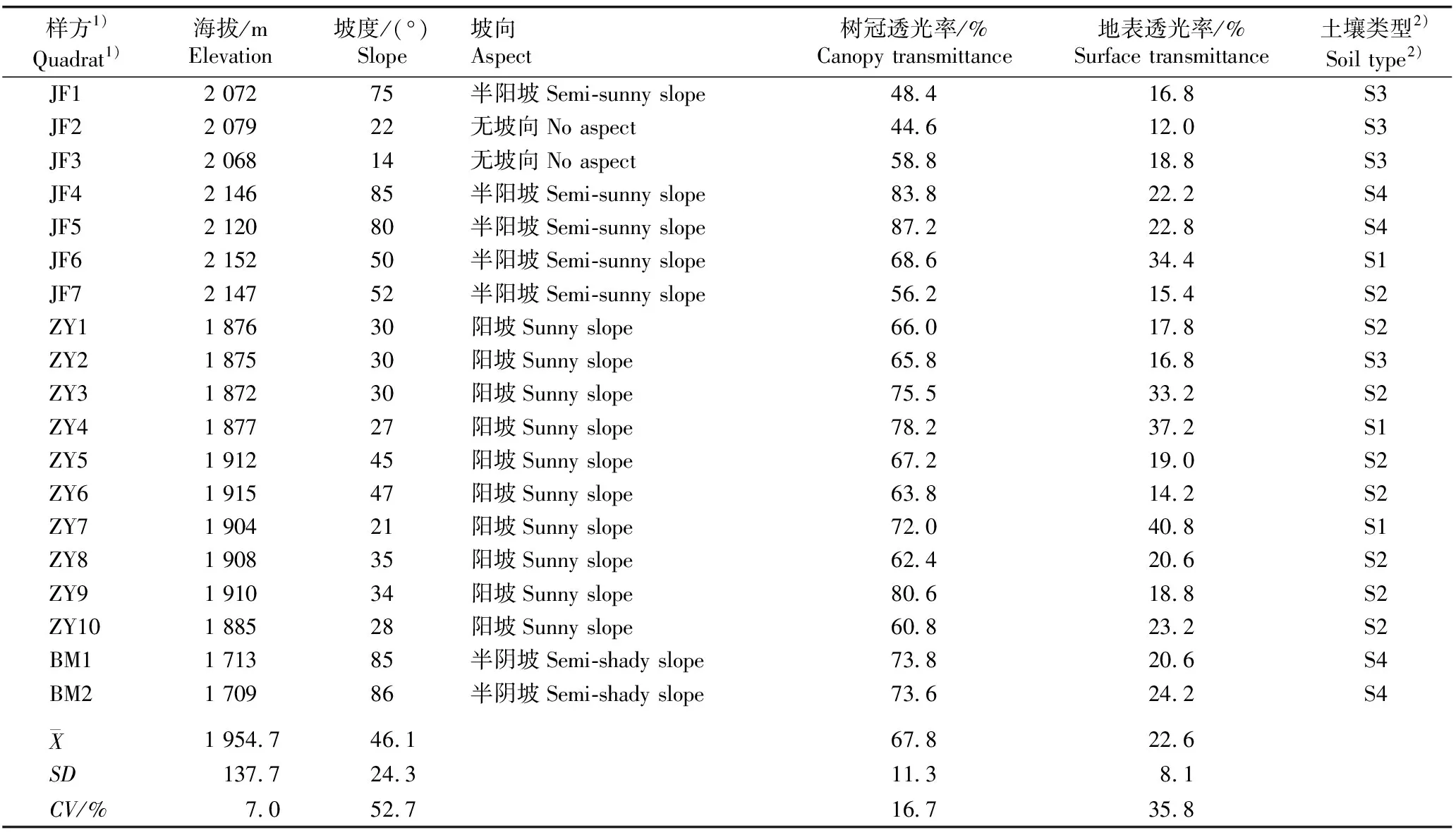

结果(表1)显示:重庆市阔柄杜鹃种群样方海拔、坡度、树冠透光率和地表透光率的平均值分别为1 954.7 m、46.1°、67.8%和22.6%,变异系数(CV)分别为7.0%、52.7%、16.7%和35.8%。参照McGroddy等[24]对变异程度的分类标准(CV≤15%,弱变异;15%

表1 重庆市阔柄杜鹃种群样方环境特征

2.2 重庆市阔柄杜鹃种群特征分析

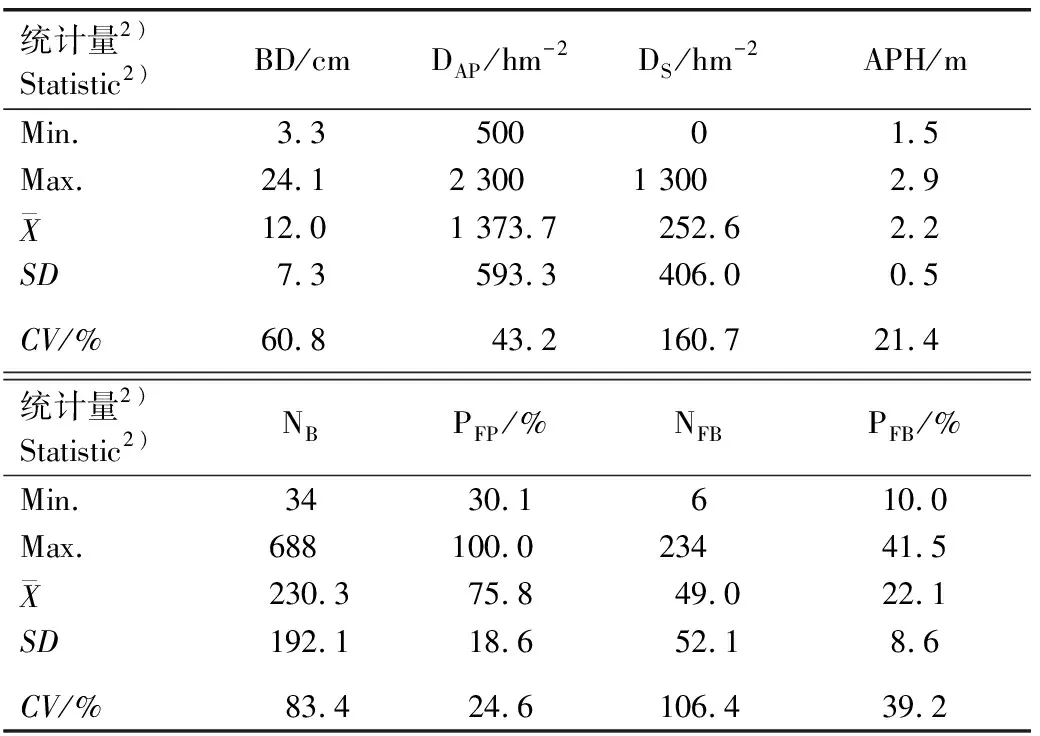

结果(表2)显示:重庆市阔柄杜鹃成年植株密度的平均值为1 373.7 hm-2,但不同样方间差异较大,成年植株密度最小值仅500 hm-2,最大值达2 300 hm-2,变异系数达43.2%,达到高度变异标准;不同样方中幼苗密度的差异更大,部分样方没有幼苗,而幼苗密度最大的样方达1 300 hm-2,变异系数为160.7%,达到强变异标准,说明阔柄杜鹃种群的幼苗分布呈聚集状。阔柄杜鹃植株个体整体偏小,基径的平均值仅12.0 cm,成年植株株高的平均值仅2.2 m,最高也只有2.9 m,基径和成年植株株高的变异系数也较大,分别为60.8%和21.4%,分别为高度变异和中度变异。阔柄杜鹃种群开花株比率较高,平均值达75.8%;单株枝数的平均值较大(230.3),但单株开花枝数的平均值较小(49.0),枝条开花率的平均值也相应较小(22.1%),开花株比率、单株枝数、单株开花枝数和枝条开花率在不同样方间差异较大,变异系数分别为24.6%、83.4%、106.4%和39.2%,均在中度变异以上。

表2 重庆市阔柄杜鹃种群特征1)

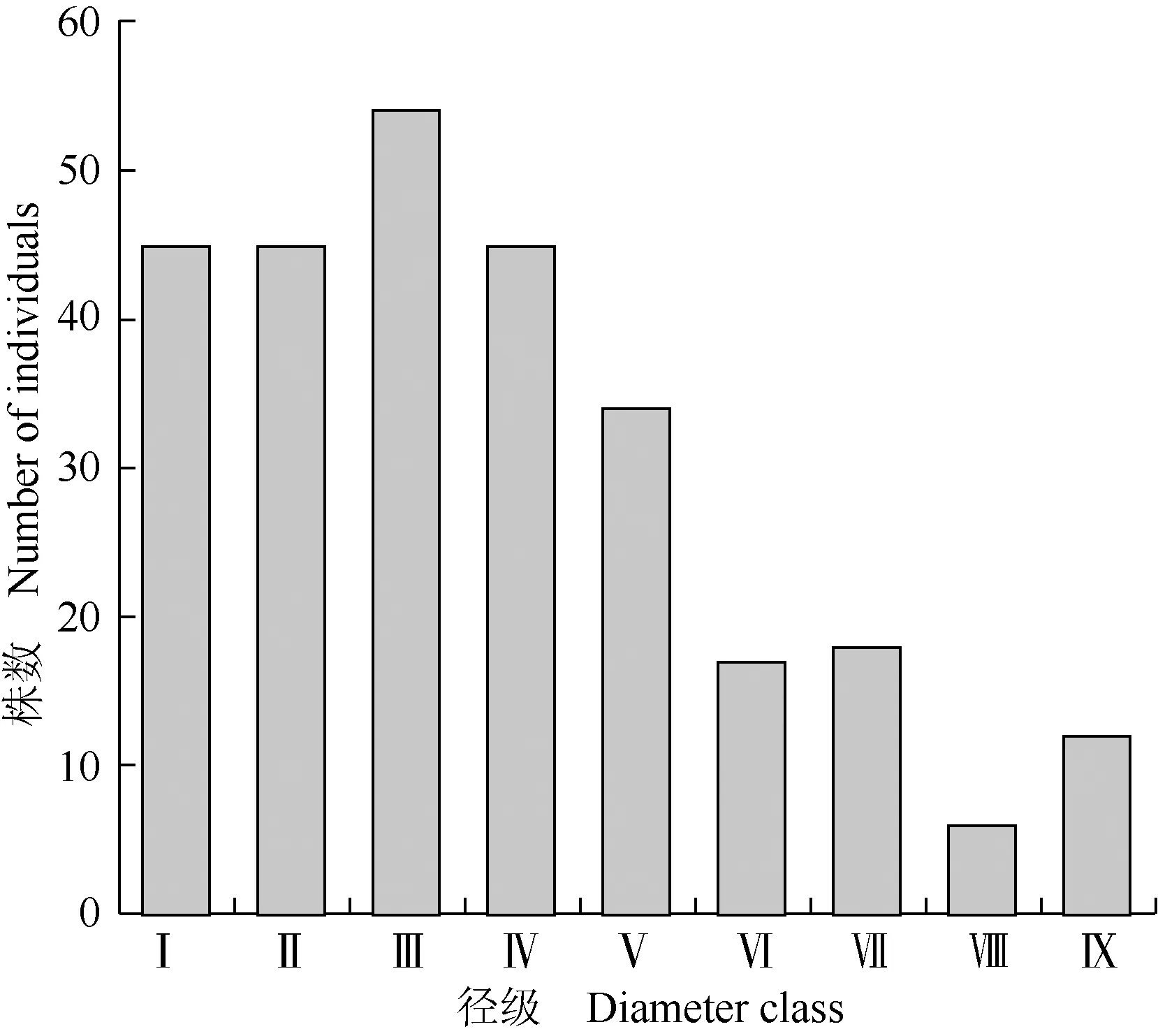

阔柄杜鹃种群中阔柄杜鹃株数随径级增加总体呈先增加后减少的变化趋势,径级结构完整(图1),其中,Ⅰ〔胸径(DBH)<1 cm〕至Ⅴ(13 cm≤DBH<17 cm)径级的株数占全部株数的80.8%,而Ⅵ(17 cm≤DBH<21 cm)至Ⅸ(DBH≥29 cm)径级的株数相对较少,占全部株数的19.2%。从单个径级来看,Ⅲ(5cm≤DBH<9 cm)径级的株数最多,Ⅷ(25 cm≤DBH<29 cm)径级的株数最少,分别占全部株数的19.6%和2.2%。

Ⅰ: DBH<1 cm; Ⅱ: 1 cm≤DBH<5 cm; Ⅲ: 5 cm≤DBH<9 cm; Ⅳ: 9 cm≤DBH<13 cm; Ⅴ: 13 cm≤DBH<17 cm; Ⅵ: 17 cm≤DBH<21 cm; Ⅶ: 21 cm≤DBH<25 cm; Ⅷ: 25 cm≤DBH<29 cm; Ⅸ: DBH≥29 cm. DBH: 胸径Diameter at breast height.

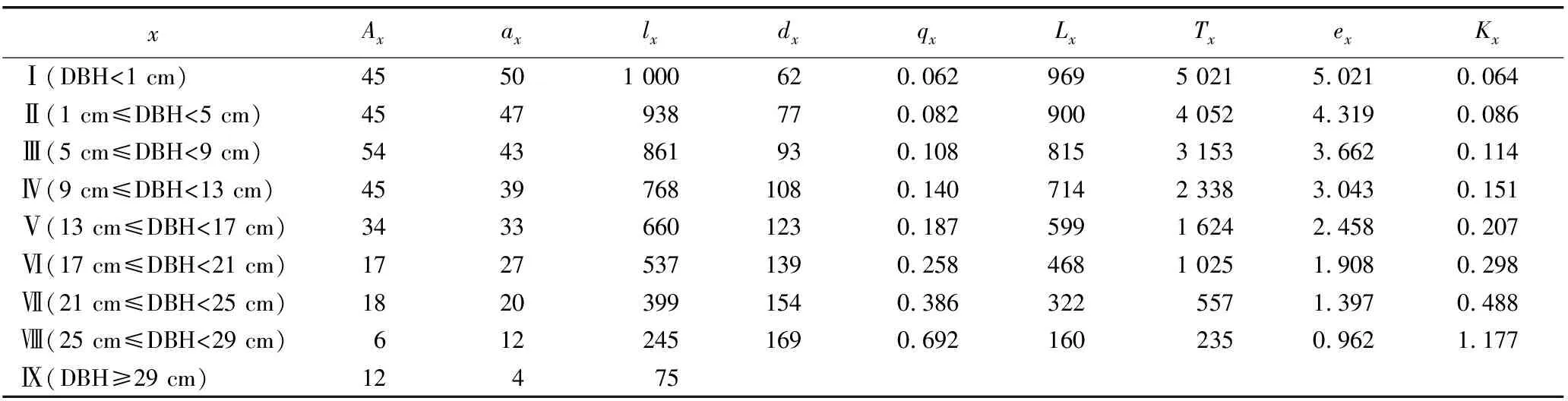

阔柄杜鹃种群静态生命表(表3)显示:标准化存活个体数随径级的增加持续减小,死亡率持续增加,而生命期望则不断下降。阔柄杜鹃死亡率和消失率在Ⅰ和Ⅱ(1 cm≤DBH<5 cm)径级均较小,不足0.1,而其生命期望均较高,大于4,说明在这2个阶段的生存能力较强,生长状况较好;从Ⅶ(21 cm≤DBH<25 cm)到Ⅷ径级,死亡率和消失率均急剧升高,而在Ⅷ径级其生命期望也下降到1以下,说明Ⅷ径级时阔柄杜鹃种群已达到生理寿命而加速消亡。

表3 重庆市阔柄杜鹃种群静态生命表1)

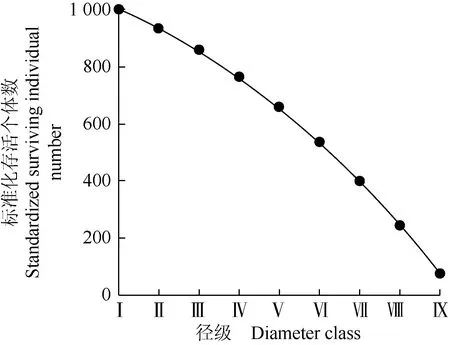

以径级为横坐标、标准化存活个体数为纵坐标绘制阔柄杜鹃种群存活曲线(图2),阔柄杜鹃种群符合Deevey-Ⅰ型曲线。

2.3 重庆市阔柄杜鹃种群特征与环境因子的关系

结果(表4)显示:不同阔柄杜鹃种群特征指标受环境因子的影响不同,基径主要受海拔、树冠透光率和坡度的影响,其与海拔和树冠透光率均存在显著的二次三项式关系,与坡度存在显著的三次四项式关系;成年植株密度与海拔和树冠透光率均存在显著的线性关系,与坡度和地表透光率分别存在显著的三次四项式和二次三项式关系;幼苗密度、单株开花枝数和枝条开花率与地表透光率以及成年植株株高和单株枝数与海拔均存在显著的二次三项式关系;开花株比率与坡度和地表透光率存在显著的线性关系,与树冠透光率存在显著的三次四项式关系。说明阔柄杜鹃种群特征与环境因子的关系复杂。

Ⅰ: DBH<1 cm; Ⅱ: 1 cm≤DBH<5 cm; Ⅲ: 5 cm≤DBH<9 cm; Ⅳ: 9 cm≤DBH<13 cm; Ⅴ: 13 cm≤DBH<17 cm; Ⅵ: 17 cm≤DBH<21 cm; Ⅶ: 21 cm≤DBH<25 cm; Ⅷ: 25 cm≤DBH<29 cm; Ⅸ: DBH≥29 cm. DBH: 胸径Diameter at breast height.

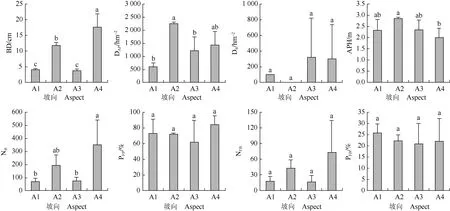

坡向对阔柄杜鹃种群特征的影响存在差异(图3)。阔柄杜鹃的基径和单株枝数均以阳坡最高,且前者显著高于其他坡向,而后者与半阳坡和无坡向间差异显著,但与半阴坡间差异不显著;成年植株密度和株高均以半阴坡最大,前者与半阳坡和无坡向间差异显著,与阳坡间差异不显著,而后者与阳坡间差异显著,与半阳坡和无坡向间差异不显著;幼苗密度、开花株比率、单株开花枝数和枝条开花率在不同坡向间层厚无覆盖(S3)土壤类型;幼苗密度、单株枝数、开的差异均不显著。

同一指标中不同小写字母表示不同坡向间差异显著(P<0.05)Different lowercases of the same indexes indicate the significant (P<0.05) difference among different aspects.

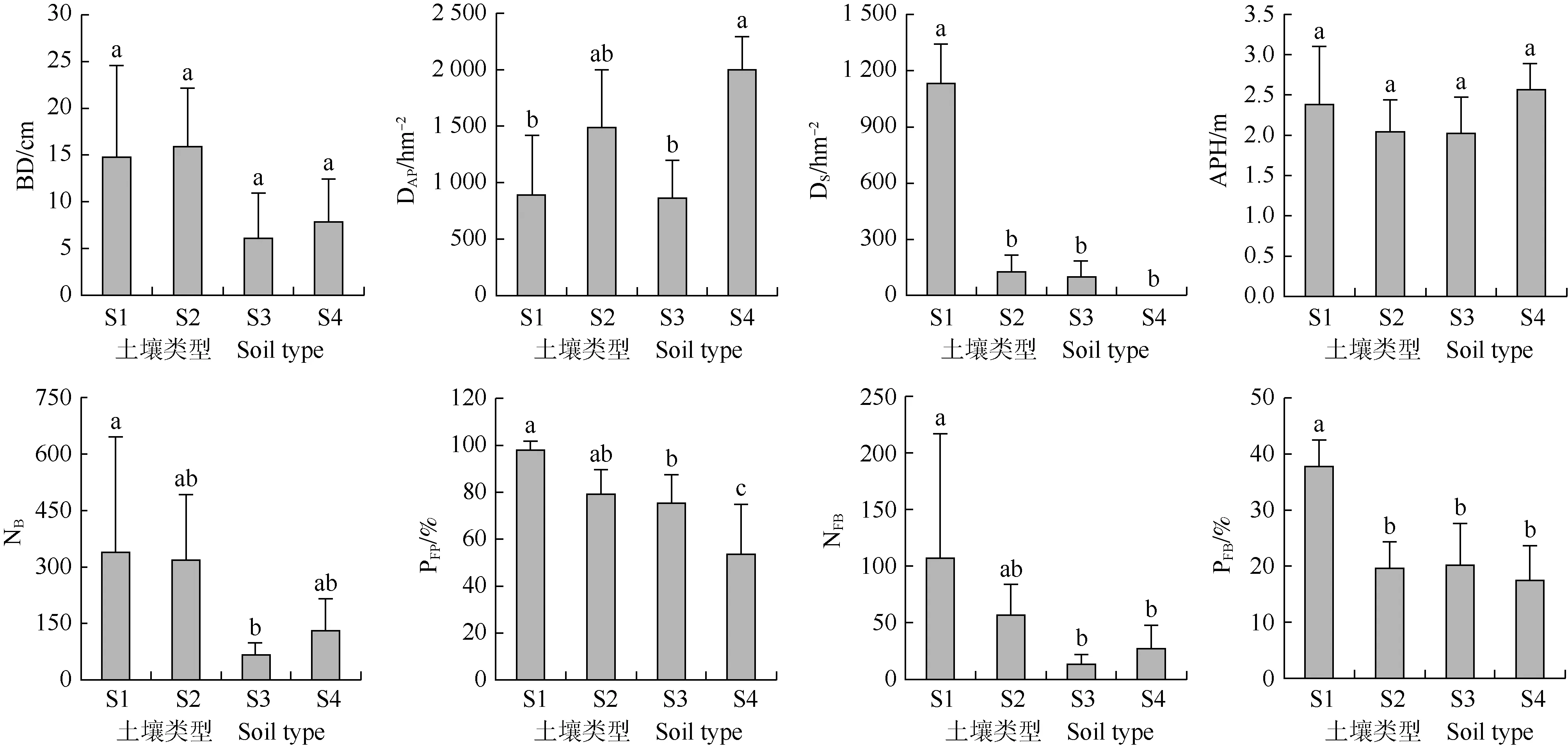

土壤类型对阔柄杜鹃种群特征也存在一定影响(图4)。土层薄或无土层(S4)土壤类型阔柄杜鹃的成年植株密度显著高于土层厚有苔藓覆盖(S1)和土花株比率、单株开花枝数和枝条开花率均以S1土壤类型最高,其中,幼苗密度和枝条开花率与其他土壤类型间的差异均达显著水平,单株枝数与S3土壤类型以及开花株比率和单株开花枝数与S3和S4土壤类型的差异达显著水平;阔柄杜鹃的基径和成年植株株高在不同土壤类型间差异不显著。

同一指标中不同小写字母表示不同土壤类型间差异显著(P<0.05)Different lowercases of the same indexes indicate the significant (P<0.05) difference among different soil types.

3 讨论和结论

调查结果显示:重庆市19个阔柄杜鹃样方中,坡度大于等于30°的样方占73.7%,且47.4%的样方坡度大于等于45°,阳坡和半阳坡样方共占78.9%,说明阔柄杜鹃种群分布的生境条件十分恶劣,主要是较陡峭、干旱的悬崖和山脊。推测造成这种情况的原因是,在相对优越的生境中,阔柄杜鹃与其他物种相比竞争力不足,而在其他物种较难分布的恶劣生境上,阔柄杜鹃能占据较多的生态位[14]。本研究中,土层厚有枯枝落叶层覆盖土壤类型分布的阔柄杜鹃最多,说明在较陡峭、干旱的悬崖和山脊上,较厚的土壤可以为阔柄杜鹃的生长提供更多的基质,且土层厚有枯枝落叶层覆盖的土壤含有更多的水分。阔柄杜鹃种群分布生境的特殊性决定了其分布范围的狭窄,其生境条件一旦遭到破坏,种群极易濒危甚至灭绝,因此,在管理中保护其生境不受破坏是对该种群保护的重要措施。

本研究中,阔柄杜鹃成年植株株高的平均值仅2.2 m,最高也只有2.9 m,且变异系数较大(21.4%),远低于《中国植物志》中“株高2~8 m”的记录[13]。阔柄杜鹃多生长于研究区山顶陡峭山崖和山脊处,且种群上层很少有其他植物遮盖,近山顶长期较强的风可能是导致该种群植株普遍较低的重要原因[25]。此外,不同样方的阔柄杜鹃种群可能处于不同发育阶段,有些可能还处于发育的较早期阶段,有些可能已处于衰退期[14]。

阔柄杜鹃种群成年植株(DBH≥1 cm)密度较低,平均值为1 373.7 hm-2,密度最大的样方也仅2 300 hm-2,密度最小的样方更是只有500 hm-2;幼苗(DBH<1 cm)密度也非常低,平均值仅252.6 hm-2,且7个样方(占比36.8%)中没有幼苗;从长势来看,阔柄杜鹃植株个体整体偏小,株高、基径均较小;这些结果说明阔柄杜鹃种群十分脆弱。阔柄杜鹃种群整体的径级结构较为合理,其各径级大小序列完整。静态生命表和存活曲线显示:阔柄杜鹃在生长发育前期的死亡率较低,绝大多数植株都有较高的生命期望,表明阔柄杜鹃种群整体上能够持续存活,但不少样方中更新苗缺失,种群局部更新很差,成年植株密度整体较低,种群脆弱性不容忽视。

环境因子对阔柄杜鹃种群特征有明显影响,但关系较为复杂,比如基径主要受海拔、坡度、坡向和树冠透光率的影响,而影响成年植株密度的环境因子更多,海拔、坡度、树冠透光率、地表透光率、坡向和土壤类型均对其有显著影响;幼苗密度主要与地表透光率和土壤类型有关。因此,在管理中可以通过适当调控树冠和地表透光率的方式来调控阔柄杜鹃的密度,尤其是幼苗密度,较高的地表透光率以及土层厚且有苔藓覆盖的土壤能够显著促进幼苗的更新。此外,阔柄杜鹃种群的开花特征(开花株比率、单株开花枝数和枝条开花率)与树冠透光率、地表透光率及土壤类型关系密切,当树冠透光率达到70%左右,高地表透光率以及土层厚且有苔藓覆盖的土壤利于植株开花,提高其观赏性。