复合凝胶球对水中结晶紫的吸附特性

陆砚秋,周 俊,吴慧芳,吴艳霞

(南京工业大学城建学院,江苏南京 211816)

中国是染料生产大国,各类染料在纺织、皮革、造纸、油墨等工业领域中被长期广泛使用[1]。三苯甲烷类染料属于多环芳烃化合物,目前已经发展成为继偶氮、蒽醌染料之后使用量较多的合成染料[2]。结晶紫是常用的三苯甲烷类染料之一,分子结构复杂、稳定性高,排入水体后,可生化性低、色度高、难降解,严重威胁人体健康,具有潜在的环境危害性[3]。国内外主要利用物理、化学、生物法处理含结晶紫染料的废水[4]。物理吸附法具有规模小、操作简单、经济效益高等优点,在深度处理低浓度染料废水领域得到了较广泛的应用[5]。

海藻酸钠(SA)属于天然高分子多糖类聚合物,可以与除汞、镁以外的二价及以上金属离子络合形成海藻酸盐水凝胶[6]。近年来,有研究者将碳材料、氧化物、有机物、矿物元素等固定在海藻酸盐水凝胶的三维网状结构内部制备复合凝胶球,对染料有良好的吸附作用[7]。壳聚糖(CTS)是一种天然碱性多糖,分子链上的羟基、氨基等活性基团可以通过静电吸引、氢键等作用去除染料[8],但单独使用壳聚糖时存在耐酸性差、易软化流失等问题,在实际应用中受到一定限制。因此,可以将海藻酸钠与壳聚糖结合,制备一种高效、环保、经济的复合吸附剂。生物炭具有比表面积大、官能团丰富、稳定性高等优点[9],但直接用于吸附时易飞散,且难以回收再利用。本实验以海藻酸钠、玉米秸秆生物炭、壳聚糖为原料,制成海藻酸钠/生物炭/壳聚糖复合凝胶球(SA/BC/CTS),以碱性三苯甲烷类染料结晶紫模拟的低质量浓度染料废水作为研究对象进行静态吸附实验,并结合动力学方程与吸附等温模型分析吸附剂结构与吸附性能之间的关系,以期为SA/BC/CTS 应用于三苯甲烷类染料废水的处理研究提供参考依据。

1 实验

1.1 材料

海藻酸钠[(C6H7O6Na)n,化学纯]、无水氯化钙(CaCl2,分析纯)、壳聚糖[(C6H11NO4)n,脱乙酰度80%~95%,生物试剂](国药集团化学试剂有限公司),冰乙酸(CH3COOH,分析纯,上海申博化工有限公司),结晶紫[C25H30ClN3,分析纯,阿拉丁试剂(上海)有限公司],生物炭(将500 ℃恒温热解制备的玉米秸秆生物炭用去离子水煮沸3 次,去除粉尘和表面的残留物,过滤后放入烘箱中100 ℃烘干至恒重,过120 目筛,避光干燥储存),1%壳聚糖溶液(将1 g 壳聚糖溶解在100 mL 1%乙酸溶液中,搅拌至溶液澄清)。

1.2 仪器

T6 新世纪紫外-可见分光光度计(北京普析通用仪器有限责任公司),SHA-C 型恒温振荡器(常州智博瑞仪器制造有限公司),HH-6 数显恒温水浴锅(常州国华电器有限公司),FA2104 型电子分析天平(常州市幸运电子设备有限公司),pH400 基础型台式pH计[安莱立思仪器科技(上海)有限公司],SU8010 日立扫描电子显微镜(上海西努光学科技有限公司),赛默飞iS5 傅里叶变换红外光谱仪(天津博天胜达科技发展有限公司)。

1.3 复合凝胶球的制备

在100 mL 去离子水中加入2 g 海藻酸钠与1 g 生物炭,在55 ℃水浴中加热搅拌约30 min 至混合均匀,冷却至室温后,在10 cm 高度处用10 mL 注射器匀速滴入3%CaCl2溶液中,边滴边搅拌,防止凝胶球粘连,滴完后继续搅拌30 min 使凝胶球硬化,放入4 ℃冰箱,静置交联4 h,滤出小球,用去离子水冲洗3 次,放入1%壳聚糖溶液中匀速搅拌10~15 min,滤出小球,用去离子水冲洗3 次,得到复合凝胶球SA/BC/CTS,密封放入4 ℃冰箱保存。

1.4 吸附实验

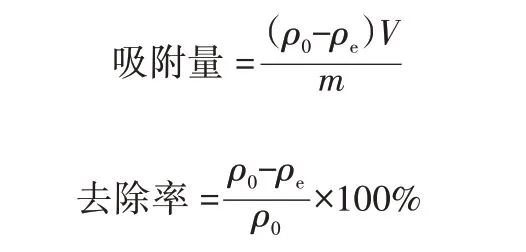

将一定量SA/BC/CTS 加入50 mL 结晶紫染料溶液中,在30 ℃条件下于恒温振荡器中以150 r/min 振荡吸附一定时间。将反应后的溶液过0.45 μm 滤膜,在最大吸收波长590 nm 处利用分光光度法测定吸光度,再利用标准工作曲线(y=0.239 4x-0.036 7,R2=0.999 7)计算溶液中结晶紫的质量浓度。按下式计算SA/BC/CTS 的吸附量和去除率:

式中:ρ0、ρe分别为初始、吸附平衡时染料的质量浓度,mg/L;V为吸附反应中溶液的体积,L;m为复合凝胶球的质量,g。

1.5 测试

SEM:对SA/BC/CTS 进行喷金处理后,再利用扫描电镜进行观察。

红外光谱:将吸附结晶紫前后的SA/BC/CTS 真空干燥,研成粉末,过200 目筛,采用溴化钾压片制样,利用红外光谱仪测试,扫描范围4 000~400 cm-1,扫描次数32,分辨率4 cm-1。

2 结果与讨论

2.1 表征

2.1.1 SEM

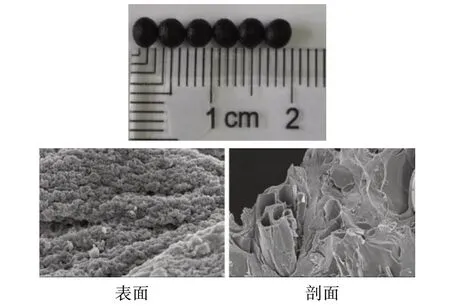

由图1 可看出,湿态SA/BC/CTS 的外观呈黑色球状,无粘连、拖尾现象,粒径均匀,直径为3.0~3.5 mm。

图1 SA/BC/CTS 的外观及扫描电镜图

SA/BC/CTS 表面包裹着由海藻酸钠的羧基与壳聚糖的氨基通过静电作用形成的聚电解质膜[10],所以从扫描电镜图中可以观察到SA/BC/CTS 表面交错分布着褶皱结构,增大其比表面积,有利于吸附。剖面图中,生物炭均匀地分布在SA/BC/CTS 内部,具有骨架支撑作用,使内部呈现三维网络结构,增加了活性位点,同时也增强了机械强度。

2.1.2 红外光谱

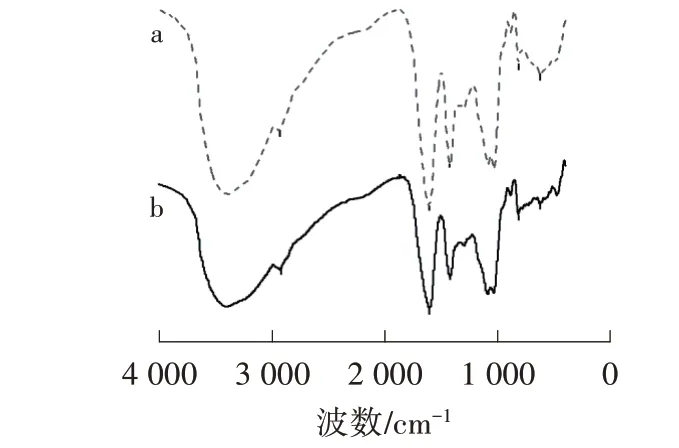

由图2可以看出,SA/BC/CTS含有丰富的官能团,3 386 cm-1处强而宽的吸收谱带由羟基O—H 与亚氨基N—H 重叠而成,2 926 cm-1处的吸收峰对应C—H的振动,1 088 cm-1处为C—O 的伸缩振动峰,1 033 cm-1处为C—O—C 的伸缩振动峰。因为海藻酸钠引入了多电子的共轭体系—COO-,所以在1 606、1 423 cm-1处出现羧酸根—COO-的反对称伸缩振动峰和对称伸缩振动峰。SA/BC/CTS 吸附结晶紫后,在2 926、1 088、1 033 cm-1等处的吸收峰与吸附前相比振动强度减弱,3 386 cm-1处的吸收峰偏移至3 357 cm-1处,1 606 cm-1处的吸收峰偏移至1 627 cm-1处,1 423 cm-1处的吸收峰偏移至1 400 cm-1处,表明O—H 与—COO-均参与了SA/BC/CTS 对结晶紫的吸附过程,证实整个过程存在化学吸附。

图2 SA/BC/CTS 吸附前(a)后(b)的红外光图谱

2.2 复合凝胶球吸附结晶紫的影响因素

2.2.1 pH

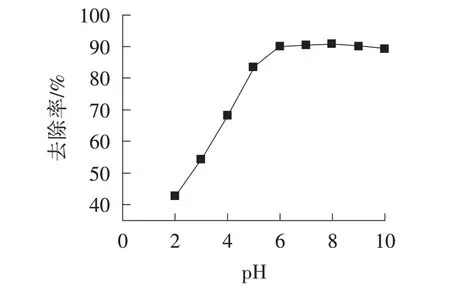

由图3 可以看出,当pH 为2 时,SA/BC/CTS 对结晶紫的去除率仅为42.55%。随着pH 增加到5,结晶紫去除率的上升趋势显著,但是仍然不足90%。可能是由于当pH 较小时,溶于水呈阳离子状态的结晶紫与溶液中的H+竞争SA/BC/CTS 上的活性吸附位点,去除率较低。当pH 大于6 时,去除率稳定在90%左右,可能是由于当溶液pH 较大时,SA/BC/CTS 分子链上的羧基解离程度提高,大量—COO-可以通过静电吸引、离子键等作用与染料分子结合。因此,SA/BC/CTS适用于溶液pH 为6~10 的吸附体系,后续实验中溶液pH 选择6。

图3 pH 对去除率的影响

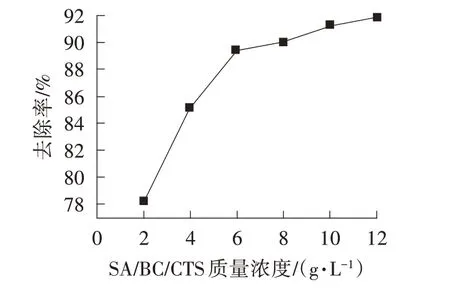

2.2.2 SA/BC/CTS 质量浓度

由图4 可看出,当SA/BC/CTS 质量浓度从2 g/L 增加至12 g/L 时,溶液中的染料分子获得更多的活性吸附位点,结晶紫的去除率由78.22%增加到91.87%。当质量浓度超过6 g/L 后,因为溶液中的染料分子数量有限,过量的吸附剂不能被充分利用,大量活性位点处于不饱和状态,去除率变化趋势减缓。为了更加高效合理地利用资源,后续实验中SA/BC/CTS 质量浓度选择6 g/L。

图4 SA/BC/CTS 质量浓度对去除率的影响

2.2.3 吸附时间

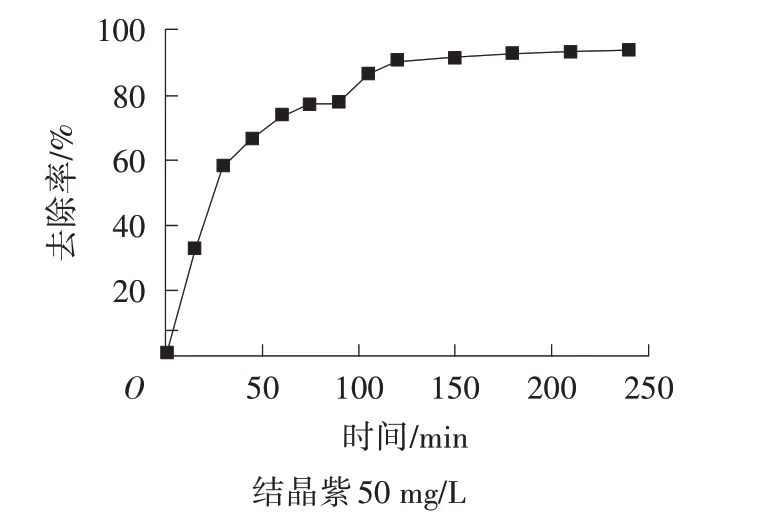

由图5 可以看出,0~120 min 时,SA/BC/CTS 对结晶紫染料的去除率随着时间的延长而提高,且上升趋势明显。

图5 吸附时间对去除率的影响

120 min 时,SA/BC/CTS 对结晶紫染料的去除率达到90.5%,120 min 后,去除率上升趋势减缓。吸附初期,SA/BC/CTS 表面可供结晶紫染料分子吸附的活性位点较多,在浓度梯度的作用下,染料分子迅速向SA/BC/CTS 表面扩散,与活性基团发生反应后占据吸附空位,所以去除率迅速上升。吸附后期,SA/BC/CTS表面大多数空位已经被占据,染料溶液的质量浓度降低,染料分子穿过固/液界面的推动力减小,去除率增长速度减缓,最终达到吸附动态平衡状态[11]。因此吸附时间选择120 min。

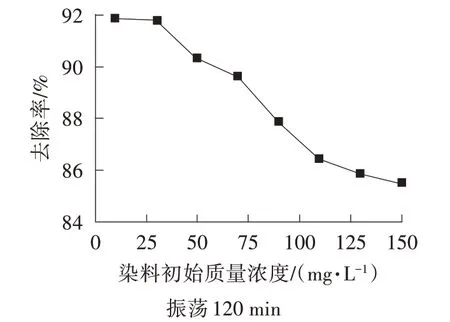

2.2.4 染料初始质量浓度

由图6 可知,随着结晶紫染料初始质量浓度从10 mg/L 增加至150 mg/L,SA/BC/CTS 对结晶紫的去除率由91.88%下降到85.51%。其原因可能是染料初始质量浓度越大,染料分子与复合凝胶球表面的吸附活性位点接触的概率增加,但吸附位点数量有限,完全被占用后,去除率不再发生明显变化[12]。当结晶紫染料初始质量浓度为10~70 mg/L 时,SA/BC/CTS 的吸附效果较好。因此,在实际应用中,SA/BC/CTS 主要适用于低质量浓度染料废水的处理。

图6 染料初始质量浓度对去除率的影响

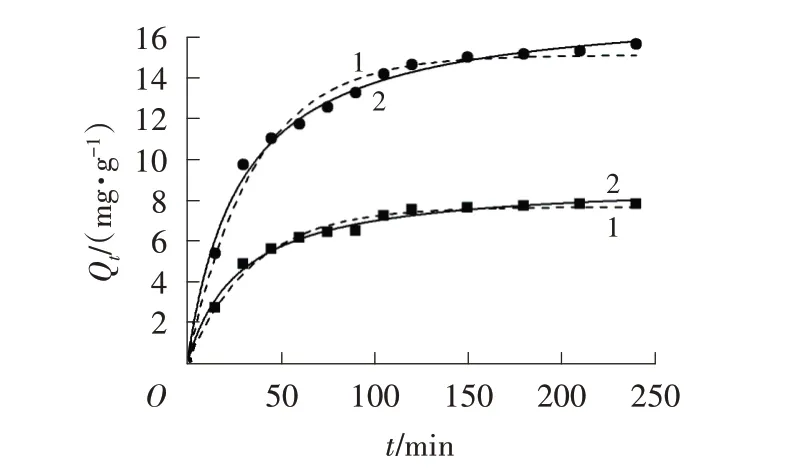

2.3 吸附动力学

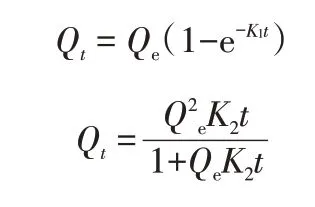

将50、100 mg/L 结晶紫溶液pH 调节至6,然后加入6 g/L SA/BC/CTS,在30 ℃下以150 r/min 恒温振荡,考察吸附时间对SA/BC/CTS 吸附结晶紫的影响。将实验数据分别用准一级动力学模型以及准二级动力学模型(公式[13]如下)进行拟合,结果如图7 所示,拟合参数见表1。

图7 动力学模型非线性拟合图

式中:Qt、Qe分别为t时刻、吸附平衡时的吸附量,mg/g;K1为准一级动力学反应速率常数,min-1;K2为准二级动力学反应速率常数,g/(mg·min)。

由表1 可知,准二级动力学模型的R2值均大于准一级动力学模型,可以判断SA/BC/CTS 对结晶紫的吸附行为更符合准二级动力学模型。所以SA/BC/CTS吸附结晶紫的过程是以单分子层形式进行的化学吸附。

表1 吸附动力学参数

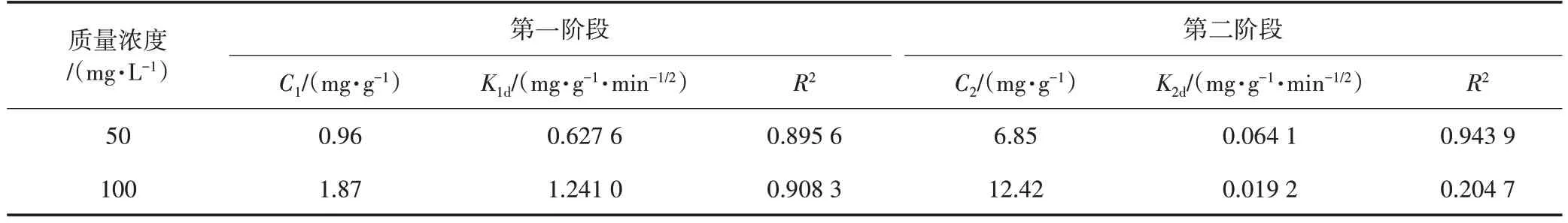

结合SA/BC/CTS 的扫描电镜图,考虑到在生物炭的支撑下,SA/BC/CTS 的孔隙率较高,有利于染料分子从SA/BC/CTS 外表面的孔隙扩散进入颗粒内表面,可能会对吸附速率产生影响[14],进一步采用颗粒内扩散方程进行拟合(公式[15]如下),结果如图8 所示,拟合参数见表2。

表2 颗粒内扩散动力学参数

式中:Kd为颗粒内扩散速率常数,mg/(g·min1/2);Ci为与边界层厚度相关的常数,mg/g。

SA/BC/CTS 对结晶紫的吸附过程可以分为2 个阶段:第一阶段是吸附反应初期,K1d值较高,吸附速率较快,染料分子从溶液中扩散到SA/BC/CTS 的外表面;第二阶段K2d值较低,表明染料分子通过孔隙扩散到SA/BC/CTS 内表面的吸附位点。由图8可以看出,Qt与t1/2呈现良好的线性关系,说明颗粒内扩散过程是SA/BC/CTS 吸附结晶紫染料的限速步骤,但是第二段拟合直线不通过原点,说明颗粒内扩散过程不是唯一的吸附速率控制步骤[16],吸附速率还会受其他吸附机制的影响。

图8 颗粒内扩散模型拟合图

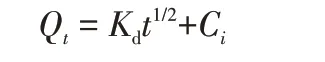

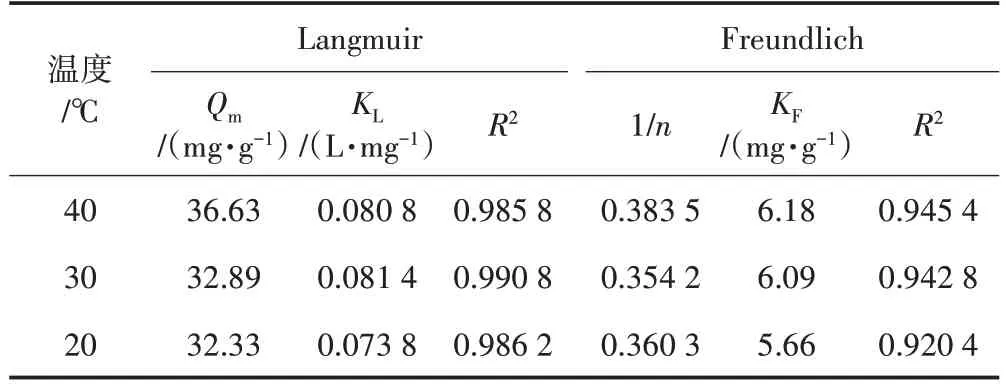

2.4 吸附等温线

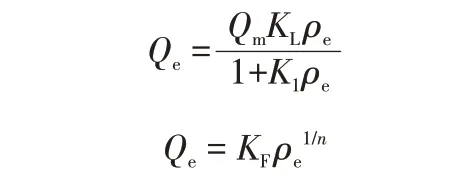

配制0~120 mg/L 结晶紫染料溶液,调节pH 至6,加入6 g/L SA/BC/CTS,在不同温度下以150 r/min 恒温振荡,测定SA/BC/CTS 对结晶紫染料的吸附量。利用Langmuir 和Freundlich 2 种吸附等温模型对实验所得数据进行拟合(公式[17]如下),拟合结果如图9 所示,相关参数见表3。

表3 吸附等温线参数

图9 吸附等温线拟合曲线

式中:ρe为吸附平衡时染料的质量浓度,mg/L;Qm为饱和吸附量,mg/g;KL为Langmuir 模型常数,L/mg;KF为Freundlich 模型常数,mg/g;n为非均质系数。

由表3中的R2可知,不同温度下,SA/BC/CTS对结晶紫染料的等温吸附数据与Freundlich 和Langmuir模型均有良好的相关性,但Langmuir 模型的拟合结果略优于Freundlich,说明SA/BC/CTS 对结晶紫染料的吸附过程同时存在单分子层吸附与多分子层吸附,以单分子层吸附为主。在20、30、40 ℃条件下,由Langmuir 模型计算的饱和吸附量依次为32.33、32.89、36.63 mg/g,与实际吸附所得的平衡吸附量30.00、30.76、34.08 mg/g 比较接近。根据Freundlich 理论,KF可以代表吸附剂的单位吸附能力,1/n可以代表吸附剂的吸附强度,吸附剂的吸附能力由吸附强度决定[18]。由表3 可知,KF随着温度升高逐渐减小,说明升高温度有利于增强SA/BC/CTS 的吸附能力。1/n小于0.5,且n随着温度升高变化幅度较小,进一步证实SA/BC/CTS 对结晶紫的吸附较容易进行。

3 结论

(1)复合凝胶球SA/BC/CTS 作为一种新型生物质吸附剂具有多孔结构,表面粗糙,活性基团能与染料结合,同时克服生物炭粉末易飞散、难回收和海藻酸钙水凝胶机械强度低、易分解等缺点,具有良好的固液分离性能,能够高效处理含结晶紫染料的低质量浓度废水。

(2)在SA/BC/CTS 对结晶紫染料的吸附实验中,当溶液pH 为6~10 时,去除率受pH 影响较小;随着SA/BC/CTS 质量浓度的增加,去除率上升;吸附体系在120 min 后逐渐接近吸附平衡状态。在SA/BC/CTS用量为6 g/L、吸附时间为120 min、溶液pH 为6、温度为30 ℃时,SA/BC/CTS 对结晶紫模拟染料废水的去除率可以达到90.5%。SA/BC/CTS 对结晶紫的吸附过程符合准二级动力学模型和Langmuir 吸附模型,表明此过程以单分子层吸附为主,且化学吸附过程为吸附速率控制步骤。