西周匍雁盉与邢公簋的再研究

——兼评袁广阔等以铭文“”定王臣说

杨文山

(河北师范大学 历史文化学院,河北 石家庄 050024)

匍雁盉与邢公簋铭文中均出现“邢公”,本文对这两处“邢公”略作考释。

一、匍雁盉铭文中的邢公

匍雁盉于1988年出土于河南平顶山应国墓地。圆口开在鸭背,高领内束,腹腔呈圆角长方形扁体,腹下附柱形四足;鸭颈曲上扬,扁圆嘴微张为流;尾部有卷身龙头鋬手;器口为子口,盖有捉手,盖缘与立人相连,立人双手紧抱环钮。盉颈部和盖沿上方各饰四组以云雷纹衬地的长尾凤鸟纹,其间以变形牛首或竖向条纹相隔;盖的捉手顶部饰旋状鸟纹;鸭尾刻有三条平行的阴线纹;立人头部高绾发髻,发丝细密,下衣刻褶裙纹,腰带刻菱形纹(图一)。王龙正、姜涛、娄金山先生根据此盉的形制和纹饰特征,将其年代定为穆王时期晚段[1],笔者以为可从。

图一 匍雁盉

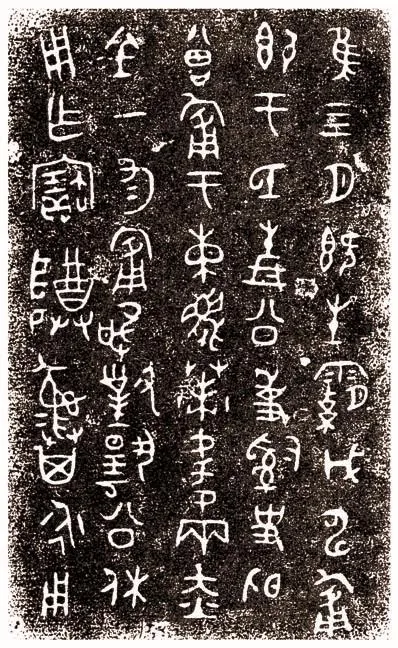

匍雁盉铭文刻于器盖内,5行44字,除第5行8字之外,其他4行均为9字(图二)。铭文字迹清晰,现根据拓片隶定如下:

图二 匍雁盉铭文拓片

隹四月既生霸戊申,匍

金一匀。匍敢对扬公休,

根据铭文内容层次,我们可将全铭分为三段。

第一,“隹四月既生霸戊申,匍即于氐”。按:“隹”为“唯”的初文。“四月”是某王纪月,依断代应是穆王。“既生霸”即“既生魄”,指月从上弦到月望之间的时间,旧解以月黑处为魄,认为“既生魄戊申”是阴历每月十七日(郭沫若《干支表》为十五日)。“匍”为应国使臣。“即”为副词,义即时。“于”为介词,义至。“氐”即“氐地”,原是国领土,此时为邢国北疆。

这段铭文大意是:周穆王某年四月十五日,应国诸侯派遣出使邢国的使臣匍即时来到邢国北疆氐地。

这段铭文大意是:应国使臣匍通过邢侯的办事官司事吏,受到了邢侯接见,并接受赐赠,包括牝鹿皮一卷,牝鹿皮披肩一件,软兽皮两张,红铜30斤。

这段铭文大意是:应国使臣匍为了称扬邢侯的美善,用所赠铜料铸酒器,以纪念邢侯美德,永远视为宝物使用。

通过分析,匍雁盉铭文中的“邢公”,是应国使臣对邢侯的尊称。

二、邢公簋铭文中的邢公

邢公簋见于袁广阔、崔宗亮《首都师范大学历史博物馆藏邢公簋》一文[3]。文中只说该器为“近年征集”,未说明其具体来历。其来历笔者略有所知:2007年8月,有二人来家,言说是元氏县东杜人,在岗坡取土时挖到四件铜器,其中一件铭文头字是“井”,似与西张村出土的邢器相同,因知我研究邢国,故前来请教。当时并没有带来器物,仅用手比划其形,笔者猜测可能是件簋器。他们找我的目的一是鉴定,二是帮他们卖掉。由于我按《文物法》一再劝其上交,他们似感话不投机,便匆匆离去。事后曾将此事告知河北省收藏家协会的单同欣、陈华运二先生。近十年后得知该簋器已由首都师范大学征集,有了安全的归属,甚是欣慰。

根据袁广阔先生等的记述及对器物照片的观察,可知邢公簋的整体形制如盒状。上部簋盖类似扣碗,盖顶中间有圈形捉手,盖沿竖直,有母口。下部簋腹类似钵盆,上口有子口,与上部簋盖母口相接。簋腹两侧有对称的环耳,环耳下有长方形坠耳。底部有宽大的底足,底足之下有三个矮小的支足。环耳饰首冠形纹饰,簋腹部及簋盖面饰瓦楞纹,其他器面如坠耳、底足无纹饰(图三)。

图三 邢公簋

关于邢公簋断代,袁广阔先生等认为:“综合考虑邢公簋的形制、纹饰及铭文特征,我们认为邢公簋的年代,应属于西周晚期。”史界多以共和至幽王之时为西周晚期,笔者认为,袁广阔先生定邢公簋为“西周晚期”似乎太晚了。以陈梦家先生《西周铜器断代》[4]647—870为依据,邢公簋应属于西周中期懿王或孝王时器。

笔者断代的主要依据是簋器的时代特征。西周时期簋器的簋盖边沿基本上都是坡圆形,唯有懿王和孝王时的簋盖边沿竖直,如懿王时的白喜簋[4]757、白㲽父簋[4]758,孝王时的元年师兑簋[4]787、三年师兑簋[4]788等,与邢公簋簋盖边沿完全相同。除此之外,懿王和孝王时簋的环耳是首冠形,坠耳是长方形,与邢公簋的环耳、坠耳也完全相同。

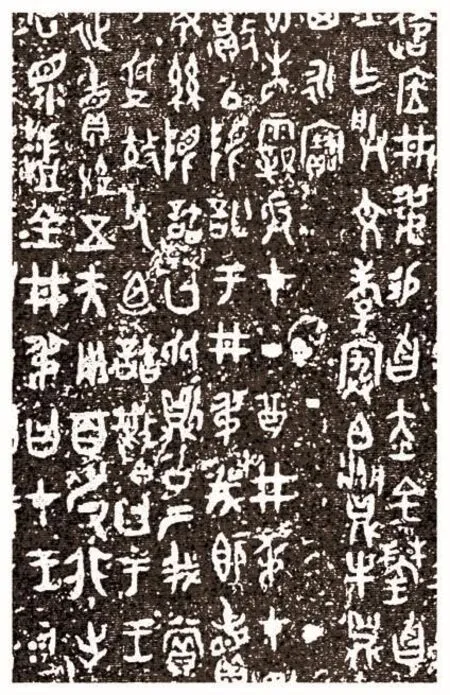

邢公簋铭文分别铸于簋腹和簋盖内,两处铭文基本相同,仅个别字有异。铭文竖排3行,每行6字,重文2字,共20字,字体典雅,字迹清晰(图四)。袁广阔先生等隶定如下:

图四 邢公簋盖内铭文拓片

年子子孙孙永宝用。

笔者认为,邢公簋铭文的行文似省似略,本是邢公为二姐出嫁作的媵器,但铭文中却不见显示。如果根据季宫父簠铭文所记季宫父为其二姐出嫁作器那样明标“媵”,邢公簋铭文应是“邢公乍中娄姬宝媵簋”,义为邢公为二姐铸了宝簋媵器。

通过分析,邢公簋铭文中的“邢公”应是邢侯自称,以侯而称“公”,为僭称。

三、以铭文“”字定王臣之讨论

邢伯、邢叔是公认的辅佐国王的“王臣”,如依袁广阔先生等之说,铭文中邢伯、邢叔的“邢”都应作“”。但实际并非如此。

图五 长盉铭文拓片

邢叔的“邢”字,在穆王时的邢叔采钟铭文中为“井”,在懿王时的免簋、免尊、趩觯铭文中则为“”。而最可为据者是懿王时鼎的铭文,四处“邢叔”中的“邢”字,有三处作“”,一处作“井”(图六)。这种现象出现在同一件铜器的铭文中,足证袁广阔先生等以铭文“”定王臣说是不准确的,是绝对不能成立的。

图六 鼎铭文拓片

本文对匍雁盉与邢公簋研究的重点,是两器铭文中的“邢公”。笔者认为,不论是匍雁盉铭文中的“邢公”,还是邢公簋铭文中的“邢公”,都是对邢侯的一种另称,前者是应国使臣对邢侯的尊称,后者则是邢侯的自称,也即史家所说的僭越之称。而《穆天子传》中所记的“邢公”,或是在青铜器壶铭文中所记的“邢公”,应和“邢伯”“邢叔”一样,都是辅佐国王的真正王臣。关于这些王臣的来历及其王事活动,笔者将另有文稿进行考述辩解。

——明清朝鲜使臣汉诗整理与研究(20BWW023)