邺城南郊佛寺视角下的北齐都城与帝陵规划理念探索

于志飞

关键词:邺城;核桃园北朝佛寺;赵彭城北朝佛寺;邺城制度;礼制建筑;北齐帝陵;响堂山石窟

北魏永熙三年(534年),大丞相高欢挟孝静帝自洛阳迁都邺城而立东魏政权,次年扩建东汉末始建的旧邺城而成新都。十余年后(550年),高欢子高洋废孝静帝自立而改国号为“齐”,仍以邺为都。北朝邺城为南、北二城相接的格局,邺北城存续使用并修葺增饰,邺南城大略拟北魏洛阳规制设计而为南北向矩形,城墙略曲折,城内中央居北为宫,后有苑囿,前为中轴大道直通内城南门,并存在尚未探明的外郭城。邺北城、邺南城分别为东汉末、北朝后期全新规划营造的都城,“邺城制度”因而成为秦汉至隋唐间都城规划思想、都城制度演变史上的关键一环。

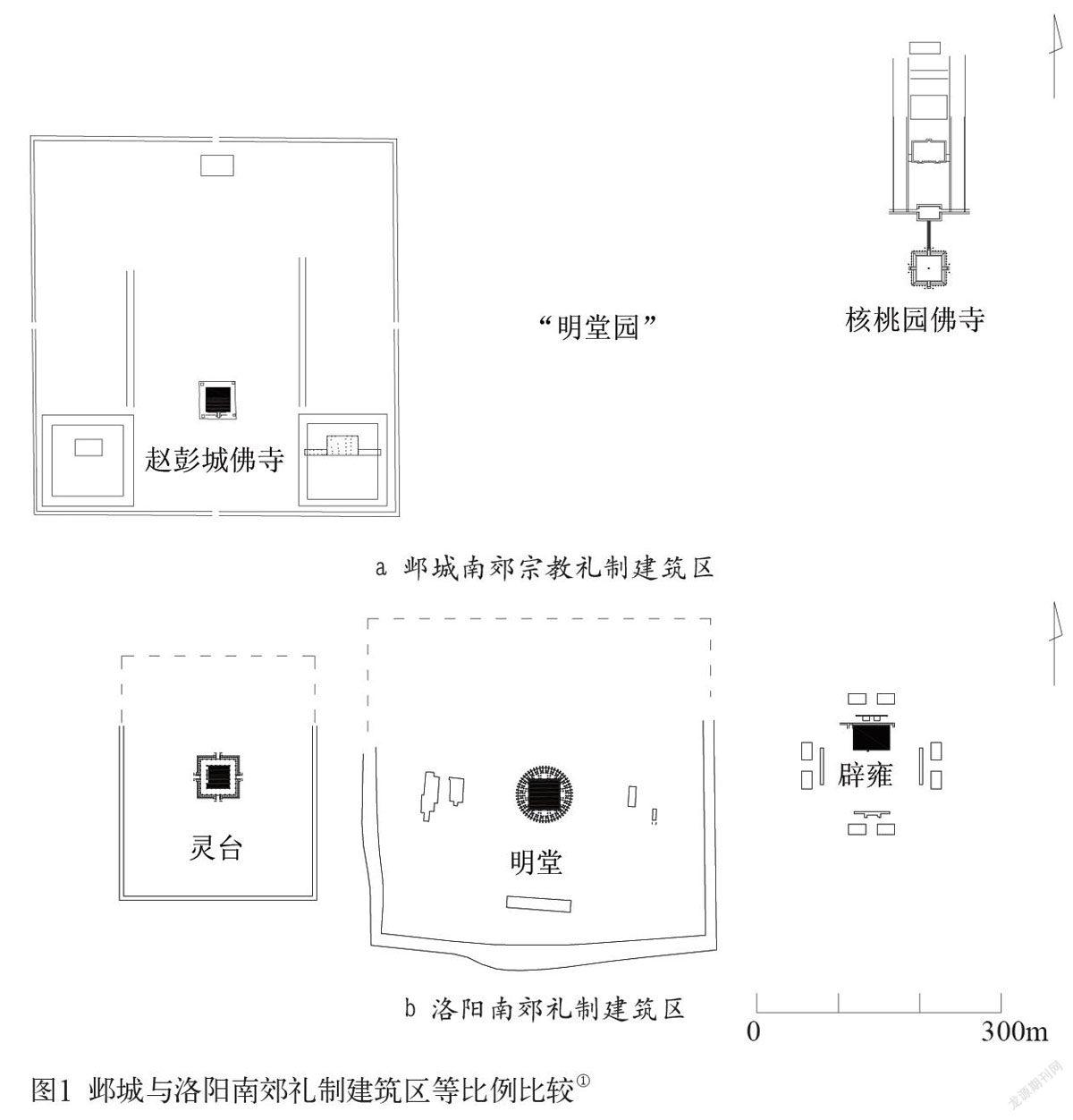

邺城近年新发现遗存中,较重要者为南郊赵彭城、核桃园两座大型佛寺遗址,均位于朱明门外中轴大道东侧。两寺东、西并置,近于骈列。赵彭城佛寺外有方形环壕,中央为大型木构佛塔,塔北较远处有佛殿与之形成寺院中轴线,两侧有对称分布的廊房,寺域东南、西南隅对称位置各有一廊院环绕的殿堂。核桃园佛寺格局与前者有异,寺域内偏南为大型木构佛塔,北为廊房相夹的两座大型殿堂,周边仍有未究明的建筑遗存,寺域边界亦待探明。两寺地处传统都城制度中与南郊礼制建筑相当的区域,并与邺城其他重要标志性建筑及北郊帝陵间存在不寻常的方位关系。这些现象为探索其选址思想、營造缘起与深入认知“邺城制度”提供了丰富的材料与特殊的视角,也为解读北齐帝陵的选址理念提供了重要的信息,并可由此推测两寺格局设计迥异的因由。

一、邺城南郊礼制建筑区的“儒佛合一”布局

关于北朝邺城之营造设计,《魏书·李兴业传》载“上则宪章前代,下则模写洛京”,《北史·高隆之传》载“隆之领营构大将,以十万夫撤洛阳宫殿,运于邺,构营之制皆委隆之。增筑南城,周二十五里,以漳水近城,乃起长堤为防,又凿渠引漳水周流城郭,以造水碾”。故“模写洛京”是邺城规划的显著特征,大量建材更直接源于被撤毁的洛阳宫殿。肇建之初的邺城南郊、中轴大道东侧应首先延续了北魏洛阳规制,确立为南郊礼制建筑所在。由核桃园佛寺址南不远出土隋大业九年(613年)下葬的赵觊与妻樊氏墓墓志“明堂园东庄严寺之所”记载推测,该寺很可能为北齐“大庄严寺”,且寺西原有身居南郊礼制建筑之首的明堂。又《北史·武成帝纪》载,北齐河清二年(563年)“五月壬午,诏以城南双堂之苑,回造大总持寺”。赵彭城佛寺内东南、西南部对称分布两处廊院环绕的殿堂基址,格局特点意近“双堂”,既暗示该寺应为“大总持寺”,也暗示“双堂”存在在先、大总持寺建造在后,“双堂”很可能也与邺南城营造之初确立的南郊礼制建筑有关(图1)。

东汉以来的洛阳南郊礼制建筑格局,是以明堂为中心,左为辟雍、右为灵台,是帝王“通神灵,感天地,出教化,崇有德”(《北史·牛弘传》)、“告月朔,布时令,宗文王,祀五帝”(《北史·李谧传》)、借神权以布政、尊儒学而行典礼的场所,一般认为是汉地以儒教规范社会秩序思想下生成的都城空间构成要素。比照洛、邺南郊礼制建筑区布局,可知两佛寺不但与洛阳礼制建筑区方位相同,在具体空间尺度、排布上亦与洛阳南郊礼制建筑区空间结构显著相似——赵彭城佛寺与灵台位置相当、“明堂园”正当明堂,核桃园佛寺与辟雍位置相当,空间距离与方位关系几近相同。微观规制也有难以忽略的近似之处,如赵彭城佛寺塔基夯土基槽外廓尺度同于洛阳灵台外围空间外廓、夯土台基外廓尺度同于洛阳灵台中心高台空间外廓,塔基至南壕、西廊、东廊距离与灵台至南垣、西垣、东垣距离近同。又如核桃园佛寺塔基内圈铺砖外廓与洛阳明堂内部方形台基外廓尺度近同,核桃园佛寺前殿台基尺度与洛阳辟雍正殿外廓相近。

邺城南郊礼制建筑区将属于佛教建筑与儒教礼制建筑布置于一处,即将外来宗教建筑与汉地都城传统坛壝选址与空间设计制度结合,在古代都城规划史上极为特殊,是北朝邺城规划思想的独特之处。当时北方社会长期胡汉杂糅、信仰多样,佛教在其中占据了绝对优势。十六国时的邺城地区已是佛教传播的重地,东魏北齐帝王贵胄事佛更虔,耗巨资修寺、开窟、造像。东魏孝静帝于兴和二年(540年)“诏以邺城旧宫为天平寺”(《魏书·孝静帝纪》),北齐文宣帝于天保十年(559年)“二月丙戌,帝于甘露寺禅居深观,唯军国大政奏闻”(《北史·文宣帝纪》),后主“凿晋阳西山为大佛像,一夜燃油万盆,光照宫内。又为胡昭仪起大慈寺,未成,改为穆皇后大宝林寺。穷极工巧,运石填泉,劳费亿计,人牛死者,不可胜纪”(《北史·后主纪》)。或许是因政权分裂、儒教不再能有效规范社会秩序,邺城的北齐帝王遂图以佛教对民众的吸引力作为统治工具。但在邺城“模写洛京”以标榜“正统”的背景下,若将明堂、辟雍、灵台等儒教礼制建筑的功能意义直接代以佛寺、佛塔,可能还存在更加明确有力的依据。

两寺的核心建筑均是大型佛塔,塔基瘗埋舍利“圣物”。在4世纪初以来寻找“阿育王舍利”的风潮中,舍利的发现往往被解释为因世俗君主的德行而显现的祥瑞,帝王对其供养有加,逐渐成为助力权力建构的政治资源,遂与祭祀天地祖先具有了相通的目标,契合了南郊礼制建筑“出教化,崇有德”的功能。北齐作为新立政权,其合法性也需要社会广泛认同的信仰及价值观加以有力诠释。在当时崇佛的背景下,可视化的巨大佛塔显然较明堂更有助于标榜新王朝帝王的“德行”,不但契合本为借神权而布政的南郊礼制建筑区功能,更能够有效规范新王朝建立后的社会思想秩序。另一方面,北齐帝王还有意将自身比拟为佛教中的“转轮王”——如北齐文宣帝曾效仿古印度阿育王,两度受等同于转轮圣王登基仪式的菩萨戒;又如北响堂石窟则有北齐武平三年(572年)所造碑铭,其文有云“我大齐之君……家传天帝之尊,世祚轮王之贵”等等。故知北齐帝王既以汉地传统的宇宙之主“天帝”为比附,又以佛教认为的宇宙之主阿育王为典范,将二者通过自身合为一体,恰好与北齐朝廷在南郊礼制建筑区大营佛寺的史事契合。而南郊礼制建筑区在汉地传统都城中的方位象恰好象征了“宇宙中心”,这成为在南郊礼制建筑区引入佛教建筑的决定性凭依——北魏洛阳南郊礼制建筑前身肇建于东汉时期,选址于城南伊、洛二水交会地,以附会“天下之中”的地理地位。《后汉书·祭祀志》云“(建武)二年(公元26年)正月,初制郊兆于雒阳城南七里”。实测汉魏洛阳南郊礼制建筑北缘位于洛阳宫城南约3千米处,按东汉1尺=0.231米、1步=6尺、1里=300步计,正近于七里。其“城南”之城,所指应是宫城,而非都城。测知邺城南郊两寺北缘位置处于宫城南阙门之南约3千米,分析邺南城建筑遗存,可知1尺约为0.285米,按1步=5尺、1里=300步计,3千米也近于七里。此“七”与古代都城规划“法天”意识密切相关——准确认知“天时”是古代农耕社会生存所本,夜空中标示季节轮回的北斗遂被赋予神性,宣示掌控“天时”也逐渐成为帝王标榜统治权威的重要手段。《晋书·天文志》云“北斗七星在太微北,七政之枢机,阴阳之元本也。故运乎天中,而临制四方,以建四时,而均五行也。魁四星为琁玑,杓三星为玉衡。又曰,斗为人君之象,号令之主也。又为帝车,取乎运动之义也”,其《地理志》又云“天有七星,地有七表”,故古人以七星象征“七政”。在这一理念下,明堂具有象征宇宙中心的意义,如刘向《七略》云明堂之制“内有太室,象紫宫;南出明堂,象太微”,而明堂之北七里的帝王宫室遂成“七政之枢机”所在,由此构成都城空间对宇宙结构的模拟象征。由于北齐帝王自比“转轮王”,邺城南郊礼制建筑区不但要延续汉地儒家传统经典中的宇宙中心象征,还要被赋予佛教概念中的宇宙中心象征。从建筑空间造型上看,历代典籍关于明堂建筑形制讨论中常出现“通天屋”一词,所指是明堂中央“太室”上层之室。而佛寺的多层楼阁式木塔正契合了“通天”空间形制需求,且有过之而无不及。于是将巨大的佛寺与佛塔置于南郊祭祀之所,外来之“佛”与中土之“天”被等而崇之,形成了可视空间上的“通天”意象,进一步强化了南郊礼制建筑的功能意义,形成“儒佛合体”的空间规制,成为当时佛教大盛背景下传统汉地都城制度悄然变化的生动写照。

值得注意的是,“七里”也是古人习惯性用作描述都城大寺方位的通行之数。如《魏书·西域列传·乾陀国》云“所都城东南七里有佛塔,高七十丈,周三百步,即所谓‘雀离佛图’也”;清刘世珩《南朝寺考》“建初寺”条亦云建初寺“在古宫城南七里。当今花盝冈之南。吴大帝赤乌十年,天竺康僧会初达建业,营立茅茨,设像行道。大帝为会建塔于此。以金陵始有佛寺,故号建初寺。并名其地为佛陀里。寺前立大市,又称大市寺焉”。在中亚的一些早期佛教都城与城南寺塔空间关系实例中,甚至也能发现“七里”方位设计的迹象[6]。这些现象的存在,勾勒出邺城南郊佛寺与礼制建筑合体的深远时空背景。

《洛阳伽蓝记》载北魏洛阳“汝南王复造砖浮图于灵台之上”,已开都城礼制建筑与佛寺融合共生的先声,但尚未上升到国家正式制度层面。延至隋朝廷议定的都城大兴城明堂位置为安业里,该地南邻大兴善寺与玄都观,共处于外郭城的中心区域,正式成为有计划的国家性营造设计。武周时期,最高权力者武曌在尊奉儒教所崇的周王为祖(见《旧唐书·武承嗣传》)、以国号为“周”的同时,又大崇佛教,直将明堂建于洛阳宫中中央,不但在明堂陈列“九鼎”,还在其中供奉法门寺佛指舍利。明堂旁又建体量巨大的“天堂”而置巨型佛像于其中,形成宫中的儒、佛骈列格局,将这种理念推向极致。而皇城端门之外按旧制应属南郊礼制建筑位置,则以巨大的“天枢”代之。这种将“明堂”与佛教建筑并置的设计现象由洛至邺、由邺至长安、复归于洛,儒教与佛教在都城规划中两相融合,成为6—7世纪间都城独特的空间设计现象。

二、佛塔定位与邺城规划

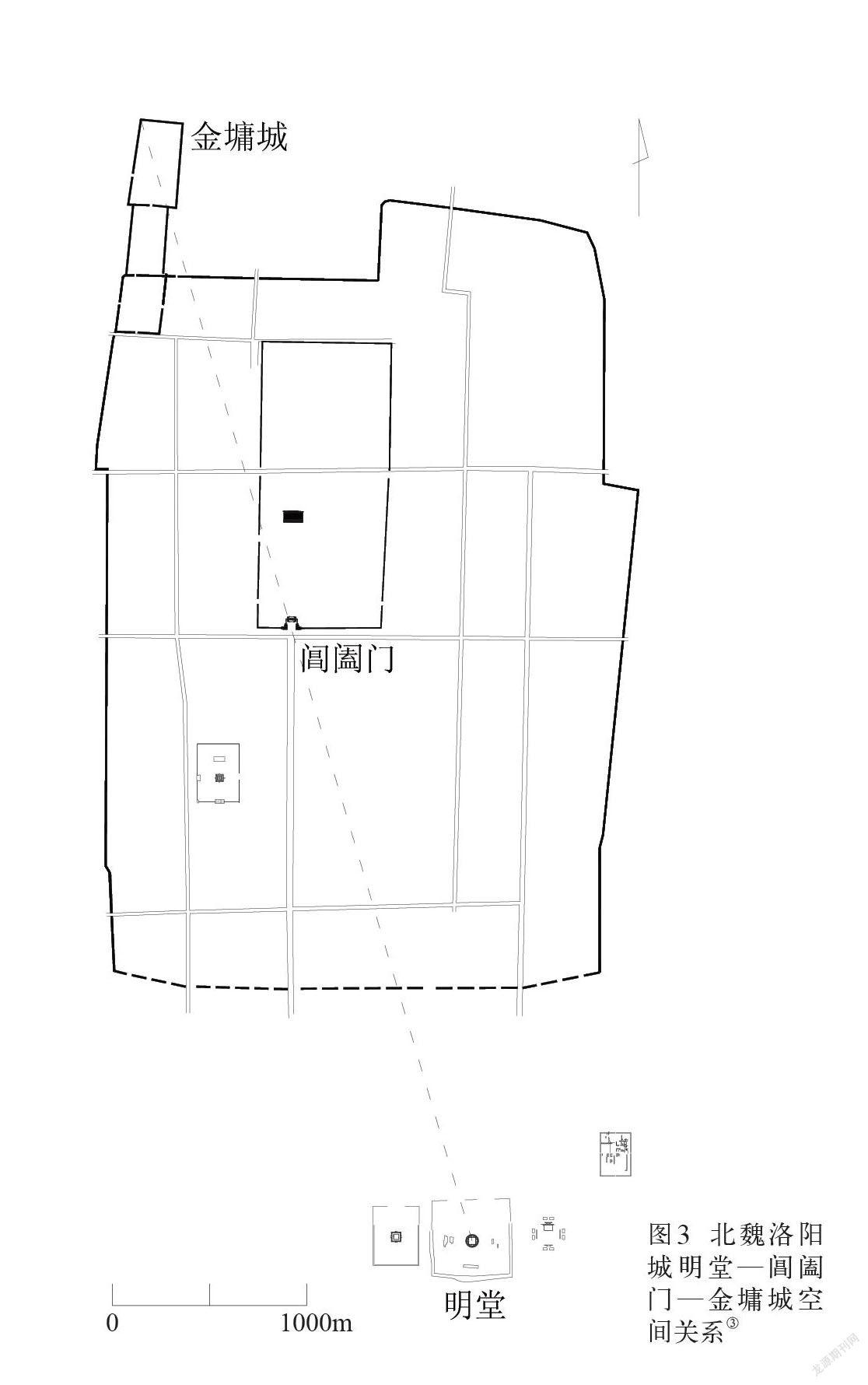

东魏北齐邺南城承袭了曹魏—北魏洛阳单一宫城、有明确南北轴线的都城制度,中轴大道自宫城南阙门而向南直通内城南门朱明门,邺城大部分重要建筑均在这一中轴线上,宫内中轴线上分布有多座大型殿址,形成严整的空间序列。但邺城中轴线之外也有一处不可忽视的重要空间节点——邺北城三台,为北城最崇高的建筑,是早于北齐三百余年前由曹操创建,为东魏北齐沿用。南郊礼制建筑区的核桃园佛塔、邺宫南阙门、三台正成一线,赵彭城佛塔、朱明门、三台也成一线。这几处当时邺城中的最重要建筑制高点,构建起南郊礼制建筑区、邺南城区、邺北城区有机关联的空间格局。饶富深意的是大庄严寺、邺宫、三台在同一年营造或增葺完成,《北史·文宣帝纪》云,天保九年(558年)十二月“起大庄严寺”,同在此年“三台成,改铜爵曰金凤,金武曰圣应,冰井曰崇光”,“登三台,御乾象殿,朝宴群臣。以新宫成,丁酉,大赦内外,文武官并进一大阶”,因国都内这一系列大型建筑的营造,北齐君臣举行了盛大的庆贺活动。

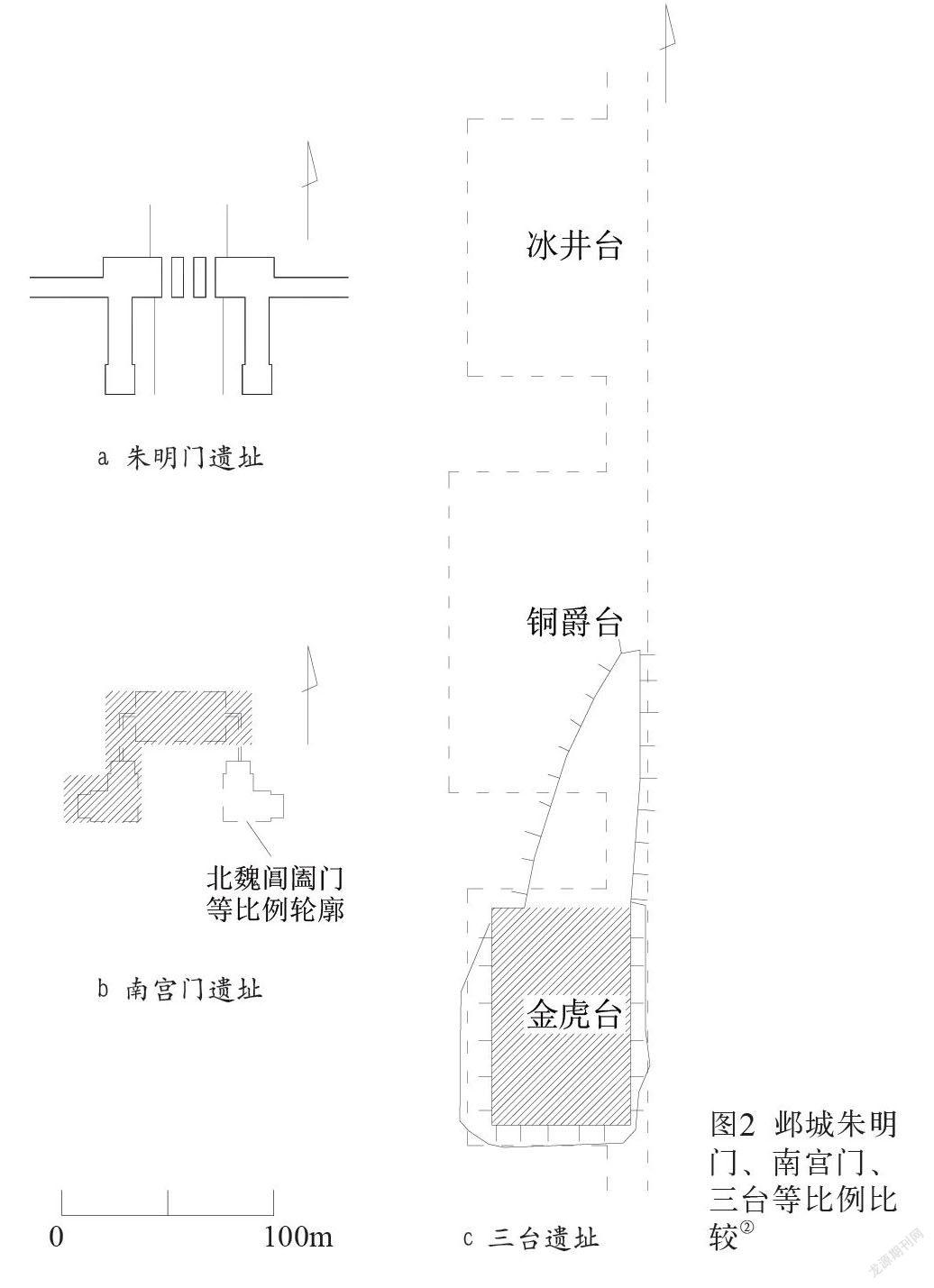

朱明门为邺南城南墙正门,由门墩、门道及向南伸出的东、西墙和东西两阙组成。门道有三,中央门道宽5.4米、东西两旁门道宽4.8米,隔梁宽6米。城门两墩各宽30米,厚20.3米,由原宽9.5米的南城墙北侧加宽10.8米构成。门墩两端各与城南墙连接。门墩外有两段厚约12米、长33米的南北向长墙,墙间距56.5米,尽端各有一边长约15米的方台与之连接,形成双阙。《邺中记》云朱明门“门上起楼,势屈曲,随城上下。东西二十四门,朱柱白壁,碧窗朱户,仰宇飞檐,五色晃耀,独雄于诸门,以为南端之表也”。朱明门为内城之门,与之地位相当的南北朝—隋唐时期其他都城内城(皇城)之门均未发掘或已损毁,故门侧连阙的朱明门成为认知当时都城城门建筑制度的珍贵范例(图2―a)。

邺南城宫城正门址在今临漳县倪辛庄村西南部(101号基址),门址平面形制显示其应带双阙,一如北魏洛阳宫阊阖门,由图推测其连阙总宽约130米。今一般按《嘉靖彰德府志·邺都宫室志》注引《邺中记》描述的邺城宫殿格局为“止车门内次至端门,端门之内次至阊阖门……阊阖门之内有太极殿”,认为其名为止车门。但北朝邺城既称“模写洛京”,则宫殿名谓理应与北魏洛阳宫一同,洛阳宫正南门名阊阖门、向北依次为止车门、端门、太极殿,与《彰德府志》记述南北次序不同。又据《北齐书·莫多娄敬显传》载“周武帝平邺城之明日,执敬显斩于(邺城)阊阖门外,责其不留晋阳也”及《北史·尔朱世隆传》载“节闵令舍人郭崇报彦伯知,彦伯狼狈出走,为人所执,寻与世隆同斩于(洛阳)阊阖门外,悬首于斛斯椿门树,传于神武”,可知邺、洛阊阖门外率为执斩罪官之所,方位应一同,故不排除邺宫正南门与洛宫同名为“阊阖门”的可能性。且《邺中记》传为晋人陆翙撰,东魏北齐时代在晋代以后,故所引《邺中记》文字当为后人所作。其书又云“清都观在阊阖门上,其观两相屈曲,为阁数十间,连阙而上。观下有三门,门扇以金铜为浮沤钉,悬铎振响。天子讲武、观兵及大赦登观临轩,其上坐容千人,下亦数百。门外御路,直南及东西两傍,有大槐柳,十步一株,清阴合其上,绿水流其下”,可知阊阖门为重楼建筑,上有“清都观”,两侧有阁连阙,形制略如朱明门。而其门外为御路的空间关系,亦表明是宫城正南门更为妥切(图2―b)。

三台在邺北城西墙北段,南之金凤台东西71米、南北120米、残高12米。中至铜爵台因漳河明清時改道损毁过甚,东西残存43米、南北残存50米、残高4~6米。北之冰井台因明清时漳河改道损毁淤埋,尚未探明。东魏北齐时对三台曾加修葺增饰,《北史·文宣帝纪》云天保年间“修广三台宫殿”,“发丁匠三十余万人营三台于邺,因其旧基而高博之”,“改铜爵曰金凤,金武曰圣应,冰井曰崇光”,“三台构木高二十七丈,两栋相距二百余尺,工匠危怯,皆系绳自防。帝登脊疾走,都无怖畏。时复雅舞,折旋中节,傍人见者,莫不寒心”,可知北齐以三台别为一宫。元人纳新《河朔访古记》又云“三台皆砖甃,相去各六十步,上作阁道如浮桥,连以金屈戌,画以云气龙虎之势”,推测其崇丽程度较曹魏三台有过之而无不及(图2―c)。

微观观察,核桃园与赵彭城两佛塔基址外廓均方约42米(约15丈)、朱明门连两阙总广84米(约30丈)、邺宫南宫门连两阙总广约130米(约45丈)。由南至北,三者平面规模呈现1:2:3的关系,具有自南向北按比例递增的规律存在。按邺城始建于535年、大庄严寺建于天保九年(558年)、大总持寺建于河清二年(563年),两南郊佛寺与都城建筑尺度设计理念当为一体。

宏观观察,以邺宫正南门为中心,三台与南郊两座大塔恰成对称之势,构成一径约6.5千米(合当时15里)的圆形基线,呈现出二塔与三台拱卫邺宫的格局。值得注意的是,邺城南郊礼制建筑区南缘、朱明门、邺宫南门、邺北城南墙、邺北城北墙间距离相近似,每一进深单元约为1200步,邺城南北总深为3600步即12里,均合于古人所重的“天数”十二。乃知邺南城的营造在参照“九六城”洛阳之进深9里之外,也考量了旧城邺北城的4里进深,合而定为12里,又以再向南4里位置为礼制建筑区南界。“三台宫”营成不久后也陆续改为寺院:河清二年(563年)“秋八月辛丑,诏以三台宫为大兴圣寺”,天统二年(566年)“三月乙巳,太上皇帝诏以三台施兴圣寺”(《北史·武成帝纪》);“(天统)五年(569年)春正月辛亥,诏以金凤等三台未入寺者施大兴圣寺”(《北史·后主纪》)。由是形成佛寺佛塔分列南北而“镇护”邺宫的空间意象,同时也构成一道隐藏着的、南北斜向穿越邺城的“轴线”。

这一设计理念在北魏洛阳城中可找到其直接发端——位于洛阳城西北角的金墉城甲城西北转角、阊阖门、南郊明堂中心建筑也位于同一直线上,形成了金墉城、明堂分立南北而拱卫洛阳宫城的空间意象。金墉城甲城为北魏创建,阊阖门、明堂均为北魏在汉晋旧基上再建。金墉城甲城西北角距明堂中心建筑约6千米,近于当时14里,正为七之倍数,可见金墉城的营造定位不但将其与宫城、明堂取得空间关联,且延续着东汉南郊礼制建筑选址尺度附会“七”的象数理念。金墉城本为孝文帝初迁洛时所居之宫,《魏书》云,太和十九年(495年)“丁巳……金墉宫成。甲子,引群臣历宴殿堂”,《水经注》云“皇居创徙,宫极未就,止跸于此,构宵榭于故台,南曰乾光门,夹建两观,观下列朱桁于堑,以为御路”,虽为临时宫室,但规划之时仍赋予金墉城重要地位,取得与正式宫阙、南郊明堂的空间联系。因此北齐以邺城三台营“三台宫”,很可能也有模拟北魏洛阳西北角“金墉宫”之意,并建构西北宫室—中央宫门—东南明堂(佛塔)的对应格局(图3)。继续上溯其源,东汉洛阳城及城郊帝陵即以南郊礼制建筑区为中心基点布局——北之邙山大汉冢、南之白草坡帝陵陵冢与伊洛之会正成西北—东南一线,凸显出伊洛之会及灵台、明堂等一系列南郊礼制建筑的神圣中心地位。该布局在附会以伊洛之地为“天下之中”的理念以外,契合了东汉朝廷以儒教为布政之本的基本理念。其后虽佛教渐盛,但各个标榜“正统”的王朝政权仍极为重视儒家理念中的都城“正朔”意义,故北魏迁洛时承袭了东汉以来的理念,以明堂为基点定位宫阙空间,嗣后方有北齐邺城三台—宫阙门—南郊佛塔规划设计的出现。溯往而追,其理念源流绵延已500余年。

三、北齐帝陵选址与佛寺营造缘起推测

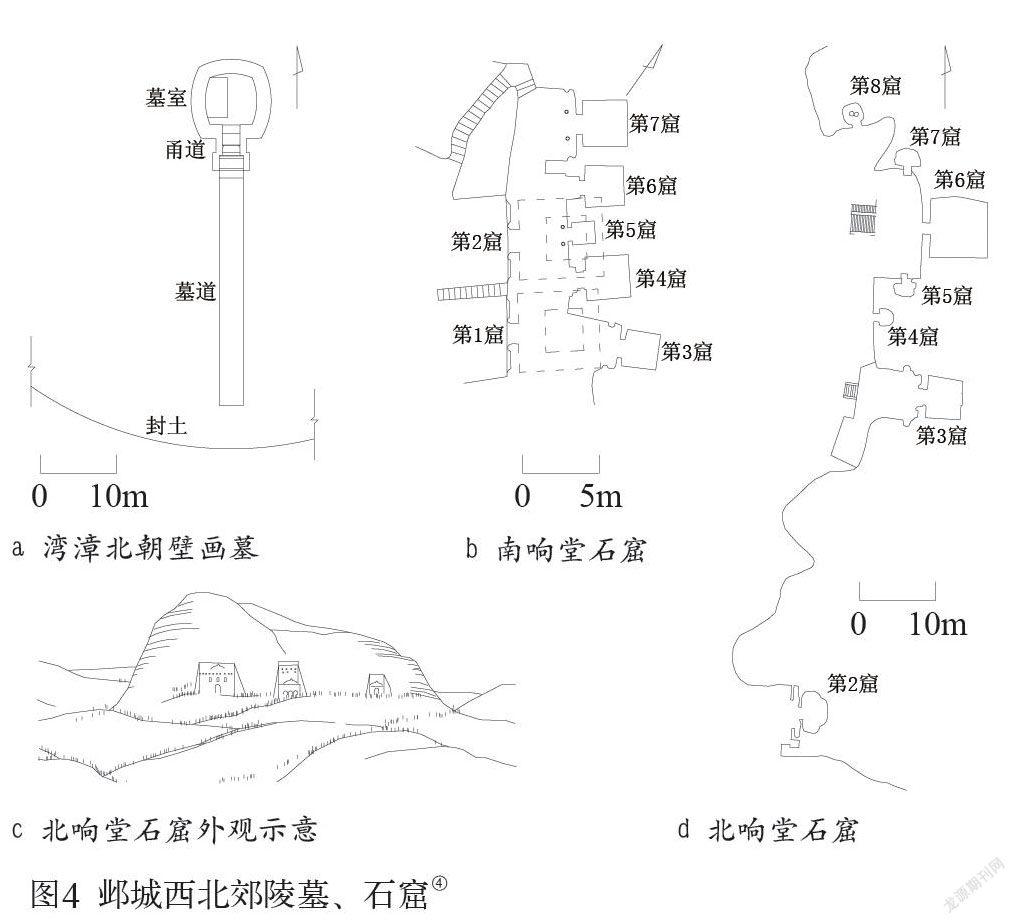

东魏、北齐陵区皆在邺城西北郊“磁县北朝墓群”内。北齐帝陵包括神武帝高欢义平陵、文襄帝高澄峻成陵、文宣帝高洋武宁陵、孝昭帝高演文靖陵、武成帝高湛永平陵。磁县大冢营村的“大冢”“二冢”被推测可能分别是义平陵、峻成陵,已发掘的湾漳村壁画墓被推测可能是武宁陵(图4―a),其余二陵尚无具体线索。关于高欢、高澄身后事,《北史》载高欢于武定五年(547年)“正月朔……崩于晋阳,时年五十二。祕不发丧。六月壬午,魏帝于东堂举哀三日,制缌衰,诏凶礼依汉大将军霍光、东平王蒼故事,赠假黄钺、使持节、相国、都督中外诸军事、齐王玺绂、辒辌车、黄屋左纛、前后羽葆鼓吹、轻车介士、兼备九锡殊礼,谥献武王。八月甲申,葬于邺西北漳水之西,魏帝临送于紫陌。天保初,追崇为献武帝,庙号太祖,陵曰义平。天统元年,改谥神武皇帝,庙号高祖”。高澄则死于次年,武定六年(548年)“八月辛卯,遇盗而崩……祕不发丧。明年正月辛酉,魏帝举哀于太极东堂,诏赠物八万段,凶事依汉大将军霍光、东平王苍故事,赠假黄钺、使持节、相国、都督中外诸军事、齐王玺绂,辒辌车、黄屋左纛、后部羽葆鼓吹、轻车介士,备九锡礼,谥曰文襄王。二月甲申,葬于义平陵之北。天保初,追尊曰文襄皇帝,庙号世宗,陵曰峻成”。大冢营两冢、三台、邺宫阙门、核桃园佛塔方位恰成一线,且大冢、核桃园佛塔与三台等距,均为15里。据前文分析,核桃园佛寺—邺宫南阙门—三台所成斜向设计基线的存在可以基本确证,故该基线延至北齐初代追尊帝陵也是很可能存在的设计理念。核桃园佛寺很可能是借邺城都城核心建筑建设完备之机所建,具有为高欢、高澄“追冥福”的意图,并籍之强化始创八年的北齐新王朝之“帝统”秩序。这一营造也延续了明堂的祭祖内涵——李贤注《后汉书·齐武王演传》有“王者以远祖配天,以父配上帝于明堂,将以存其绝业,复其祭祀”之句。“配祀南郊”的儒教传统与“追冥福”的佛教传统恰好契合,成为促成佛寺与南郊礼制建筑融合的有力推动力。从这一角度看,可将核桃园佛塔视为邺城明堂的化生建筑。

核桃园佛寺遗址之西为赵彭城佛寺遗址,《北史·武成帝纪》载大总持寺营造与北齐改三台宫为大兴圣寺、以武明皇后(高欢之妻)配祭北郊同在河清二年(563年)。湾漳大墓亦在大冢营两冢之西,该区域很可能为北齐第二处帝陵集中区,赵彭城佛寺的兴建即是为葬于这一陵区的帝王“追福”之意。在南郊礼制建筑区“序昭穆”本为前代传统,如北魏平城时期太和十六年(492年)“九月甲寅朔,大序昭穆于明堂,祀文明太皇太后于玄堂”(《北史·孝文帝纪》)。该区虽在北齐时转变为以佛寺、佛塔为中心,但很可能承袭这一功能。核桃园、赵彭城佛寺迥异的格局为其“追福”性质也提供了启示——就已发现遗迹分析,核桃园佛寺为塔—殿中轴式,佛殿区为两座殿堂南北并立,与之呼应的是大冢营两冢南北并立,高欢、高澄为父子关系;赵彭城佛寺为两殿东西骈列式,其兴建时的近期已故帝王为兄弟关系的高洋、高演,因此这种格局的差异可能直接反映了“追福”对象的亲族关系差异。但核桃园佛寺完整格局尚待究明,北齐诸陵地望、归属也未完全确认,故有待进一步检证。

早在北魏时,已有将佛寺、佛窟与陵墓方位关联而建的理念。北魏早期都城平城城郊云冈石窟,即开凿于由都城平城至“金陵”陵区(今大同市西左云县)的路途上,北魏文成帝敕建的“昙曜五窟”佛像传拟象北魏五位皇帝面容塑造。文明太后冯氏永固陵及孝文帝“寿陵”万年堂前区建有规模巨大的佛寺与佛塔,南可远眺平城。北魏迁洛后在龙门凿窟奉佛,所营陵区亦在地近龙门的北邙西段。北朝后期其结合程度更进一步,出现了将帝后葬于佛窟中的事例,如西魏文帝乙弗氏葬于天水麦积山窟中。北齐帝王亦有葬于响堂山石窟的传说,唐道宣《续高僧传·卷二十六·隋京师大兴善寺释明芬传》云“仁寿下敕,令置塔于磁州之石窟寺。寺即齐文宣之所立也。大佛像背文宣陵藏,中诸雕刻骇动鬼”;北宋司马光《资治通鉴》云“甲申,虚葬齐献武王于漳水之西;潜凿成安鼓山石窟佛顶之旁为穴,纳其柩而塞之,杀其群匠。及齐之亡也,一匠之子知之,发石取金而逃”。今北响堂三大窟为传北齐帝王葬所,仍可见北窟中心柱上石穴遗存。至隋代,皇族近支李静训葬于“万善尼寺”,墓志云“于坟上构造重阁,遥追宝塔”。盛唐时期玄宗外祖窦孝湛墓室顶部以砖砌为佛塔形,德宗时则再度出现了欲将公主、皇子“塔葬”的讨论。这一时期,往世帝王贵族以佛追福并“与佛共处”、在世帝王以己为佛,形成帝、佛融合不分的情势,是当时借佛教而行权力统御的直接写照,北齐王朝存在的6世纪正当此风隆盛之时。

北齐响堂山石窟群有南、北二组(图4―b、c、d),南响堂方位正在自大冢营陵区连湾漳陵区向西连线上,有如后世关中唐陵布局亦以法门寺为西端节点而向东北方大致延成一线的设计理念。邺城南郊佛寺与大冢营陵区连线的尺度与角度,同于南、北响堂石窟连线的尺度与角度,因此两处石窟似为都城陵墓的“镜像”空间——南响堂象征南郊佛寺与礼制建筑、北响堂象征帝陵。刘东光认为“高洋所营的北响堂三窟是高氏以佛教转轮王身份建的转轮王灵塔,其意义在于表现其‘世祚轮王之贵’的地位。位于邺西的高欢平陵,高澄峻成陵,高洋武宁陵,为三帝以世俗帝王身份入墓的帝陵。因此,尽管北响堂三窟与邺西帝陵相比,应视为其出于实施佛教政治的目的所营造的象征性陵墓。但是,作为以两种不同身份营造的两种不同性质的墓葬,其间显然不存在所谓虚葬、实葬的问题”,这恰好与“镜像”设计理念契合,即以都城为载体的南郊佛寺、北郊陵墓为世俗帝王的空间,将儒教的明堂与佛教的高塔融合,彰显了其崇信佛教的世俗帝王身份;以高山为载体的南部寺窟、北部陵窟则将都城空间“镜像”为“世祚轮王”身份,响堂山即成为“西方净土”的象征。佛塔则是这一理念的可视化母题——北响堂三窟为塔形窟,最大的北窟与湾漳大墓墓室空间尺度相近而同为7米余、窟内中心柱与湾漳大墓棺床及赵彭城佛塔间广尺度亦相去不远。湾漳大墓封土半径与核桃园佛塔中心距北侧门址尺度相当,即与可能存在的塔院规模一同,直径与赵彭城佛寺两座廊院外廓尺度相当,其墓道宽则同于塔四面踏道外廓宽,這些微观设计现象再度揭示了两佛寺的“追福”性质。

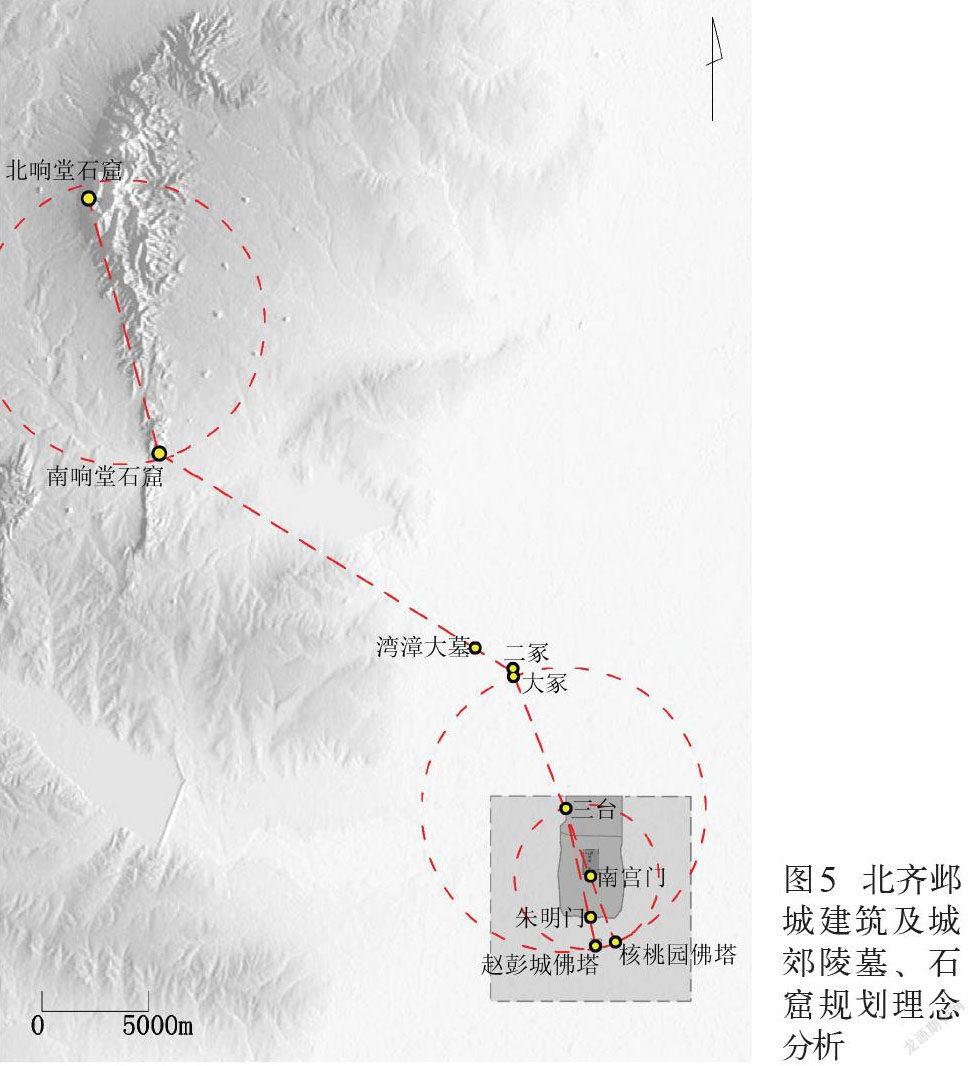

佛教因素之外,明确以南郊礼制建筑区为节点构建都城—陵墓关联秩序,这一设计理念不独见于邺城,而可溯至佛教传入汉地前的西汉时期。西汉长安存在南郊礼制建筑区—安门大街(旁为高祖庙)—高祖长陵共在南北轴线的布局理念,此后东汉洛阳帝陵亦以南郊礼制建筑区为中心布置南、北陵区。故北齐以身处南郊礼制建筑区的佛寺建构与帝陵的空间关联,也揭示了儒教礼制传统当时都城规划中仍具有决定性影响力。北齐之后的唐代,佛寺则代替了南郊礼制建筑,成为建构都城—陵墓空间关联的关键要素。上去北齐不远的唐长安城大慈恩寺塔、荐福寺塔之营造,形成大慈恩寺塔—大明宫—太祖永康陵、大慈恩寺塔—唐长安皇城西南角—太宗昭陵、大慈恩寺塔—荐福寺塔—高宗乾陵的三道基线,大慈恩寺是贞观二十二年(648年)为文德皇后“追福”而创建、荐福寺是文明元年(684年)为高宗“追福”而创建。大慈恩寺塔确立的中轴后来成为唐代诸陵整体空间的中轴线,甚至中宗妻韦后为父兄所建的“荣先陵”亦在这一轴线南端。而武周时期的国都洛阳中轴线,其南直抵龙门奉先寺,北则延至葬有包括武曌之父在内的武氏若干先祖之文水陵区。龙门石窟约开凿于咸亨三年(672年),是在武后追尊父母为太原郡王及王妃近两年后,题记云武后为造此窟捐助脂粉钱两万贯,比照“奉先”之名及其主尊卢舍那摹武后面容而作的传说,这处寺院很可能是武后为父母“追福”所建。由汉晋南北朝至隋唐,陵墓—都城关联体系中的定位基点由礼制建筑转为佛寺,将佛寺置于礼制建筑区的北齐邺城,正为这一显著转变的关键之点。因而“邺城制度”的历史价值,不但体现于都城本身的空间设计,亦体现于由两汉至隋唐都城—陵墓选址理念的重大承启意义(图5)。

(责任编辑:孙秀丽)