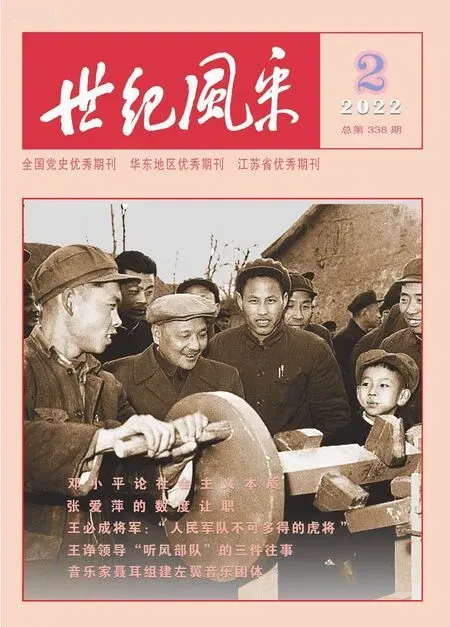

音乐家聂耳组建左翼音乐团体

陈彩琴

“声音之道,与政通矣。”20世纪30年代,在国际左翼文化思潮影响及国内民族矛盾、阶级矛盾日益尖锐复杂情形下,中国左翼文化工作者以上海为中心系统介绍马克思主义文艺理论,并进军乐坛,推动左翼音乐运动的兴起。聂耳无疑是其中的代表人物,他跨界左翼戏剧、电影、音乐,探索左翼音乐理论和革命歌曲,同时参与组建各类音乐团体,展现出优秀的组织才能和斗争奉献精神,成为左翼音乐运动的重要人物。

推动左翼音乐团体“北平乐联”正式成立

1930年7月聂耳到上海后,深受中国共产党领导的左翼文化运动影响,政治思想和艺术技能迅速提高。11月,他加入进步团体上海反帝大同盟,积极参加革命活动。1931年的九一八事变和1932年的一·二八淞沪抗战,给他以极大的思想震动,他反复思考怎样创作革命音乐,以更好服务于民族解放和革命事业。其后,他参加左翼剧联及“影评小组”的活动,进一步坚信革命道路,坚定革命信仰。

为发展左翼音乐,清除“为艺术而艺术”等唯心主义文艺观,1932年7月,聂耳以黑天使为笔名撰写《中国歌舞短论》,公开批判黎锦晖的香艳低俗歌舞音乐,提出了比较明确的中国新音乐观念,引起巨大反响。8月,他退出黎锦晖的明月歌舞社,从上海到北京寻求新发展。到北京后,他积极参加当地的左翼文化运动,推动北平左翼音乐家联盟(或称北平左翼音乐家同盟,简称“北平乐联”)10月正式成立。

代表北平“文总”参加北平乐联成立大会的左翼作家陆万美回忆道,此前北平“文总”提出由王旦东、李元庆负责筹建北平乐联,但他们两人热情虽高,组织经验不足。聂耳到来后,与他们二人来往密切,积极参加相关筹建活动。聂耳主持召开筹备会、草拟组织大纲,找到更多音乐界同志共同战斗。聂耳日记中曾记载筹建情况:“今天是我主席,讨论一个组织大纲便占了一点多钟。”一切就绪后,10月下旬,在北平一个教会的女子中学二楼教室举行成立大会,约20余人参加。这天是礼拜天,女学生大都外出回家,近两个钟头的会议未受到干扰。最后筹备组提出执委会委员选举名单,聂耳强调不久自己要回上海,但大家仍选他担任执委会委员,希望他在离开前多负责任。

北平乐联是中国最早成立的左翼音乐团体。它虽然存在时间不长,但还是开展了一些活动,为东北抗日联军募捐义演,组织群众音乐活动,编辑出版了两期《音乐周刊》和一本歌集。1932年12月《音乐周刊》创刊,是中国左翼音乐组织出版的仅有的一种音乐期刊,仅出2期。

1932年11月,聂耳从北京返回上海。不久,王旦东、李元庆等也相继离开。随着主要人物的离去,加上严酷的政治环境,北平乐联难以生存,1933年春被迫停止活动。

发起组建中国新兴音乐研究会、剧联“音乐小组”

1932年底,从北京返回上海的聂耳,经组织安排到联华影业公司一厂工作。此时经过艰苦奋斗的聂耳,已显露杰出才华,他对自己充满信心。他给二哥的信(1933年1月31日)中充满自信:“你想,我现在上海的音乐界、戏剧界、电影界,已经算是有相当地位,这地位并不是像一般人的空虚,完全是人家看到自己的真本事所给的一个信心,这不能不说是自己苦斗所得。”

1933年初,经田汉、赵铭彝介绍,聂耳加入中国共产党,入党仪式在联华一厂一个摄影棚角落里举行,夏衍监誓。此后两年多时间内,聂耳在革命音乐道路上取得惊人成就,创作歌曲35首、民族器乐合奏曲4首等不朽作品。

1933年春,聂耳与任光、张曙、安娥等在上海成立“苏联之友社”音乐小组、中国新兴音乐研究会。活动地点主要在任光、安娥家,他们家不仅住房宽敞安全,不被当局关注,且家里还有钢琴、高级收音机等设备,利于一起收听苏联歌曲,相互探讨作曲经验,创作新歌曲。“苏联之友社”音乐小组存在时间不长,随着“苏联之友社”的解散而不存。中国新兴音乐研究会,又被称为“音乐座谈会”,存在较长时间。聂耳与同样年轻有才华的张曙“同为座谈会中的双璧”。他们相互讨论,初期创作的一些歌曲,都在该研究会内交流和试唱。其中包括聂耳为联华影片公司的《母性之光》创作的《开矿歌》,在银幕上唱出被压迫劳动阶层的呻吟与呐喊,也是他第一首真正的音乐创作。

这一时期,聂耳不知疲倦地奋战在左翼文化运动各条战线。1933年3月22日的日记中,他提及自己身兼多职的日常忙碌情形:“联华”航捐会执委、话剧剧本起草委员、音乐股主任、联华一厂俱乐部执委和秘书、中国电协组织部秘书、电协组长、电游艺会筹备委员、中国新兴音乐研究会发起人。戏剧方面,公司工作,练琴、看书、运动、作曲、教唱歌、写信等,组成日常生活。5月27日,他说“几天来忙得连睡眠的时间都没有”,并提及推动音乐运动的艰难和决心:“要想干一种运动,不是谈何容易的事,更不是空谈一些理论便可以做到的。说到整个的音乐运动,更是一桩难做的事,不是畏难而不做,而是要认识这难的存在,先把自己的基础打好,才有资格去领导人。”

在不懈努力下,1933年他的音乐事业再上新台阶,他创作了《开矿歌》《卖报歌》《饥寒交迫之歌》《小工人》等歌曲,用音乐形式表达了全新的工农群众革命形象,开创了歌曲革命化、民族化、大众化道路。1933年8月底,聂耳因改写剧本用脑过度,第二天拍摄影片《人生》外景时昏倒,不得不看病休养,至十一二月份渐好,病中仍“想写文章,想写剧本,想继续日记”。

聂耳身体好转后,加快工作节奏。1934年春,他与萧之亮、任光、张曙、吕骥、安娥、王为一等,在左翼剧联下成立音乐小组(简称“音乐小组”)。“音乐小组”是中国共产党直接领导下的进步组织,负责人先后有萧之亮、聂耳、吕骥等,由“文总”委托田汉单线领导。

在国民党白色恐怖和文化“围剿”下,革命工作充满危险。聂耳日记(1934年4月4日)写道:“音乐研究会近几周都是在我家里开,每次开会时的空气倒很紧张。”尽管如此,聂耳和其他音乐小组成员仍然积极宣传马克思主义文艺观,探索创造大众化“新兴音乐”,进行极具斗争性和创新性的音乐活动。他们为进步电影和戏剧配乐作曲,使一批歌曲风靡全国。他们还通过深入工厂农村,了解工农群众的劳动生活、思想感情和音乐需求,在工人夜校、大中学校和市民群众中教唱歌曲、传授音乐知识、组织歌咏团体,使左翼音乐直入基层民间,推动抗日救亡运动的不断高涨。确如聂耳预言1934年为“自己的音乐年”,他创作了《一个女明星》《大路歌》《开路先锋》《毕业歌》《码头工人》《新女性》组歌等歌曲,放出耀眼光芒。

1935年底,随着张曙离开上海到长沙,聂耳在日溺海,剧联“音乐小组”成员越来越少。同时,为贯彻中国共产党提出的抗日民族统一战线,包括音乐小组在内左翼文化团体相继解散。进步音乐工作者通过参加业余合唱团、词曲作者联谊会、歌曲研究会等音乐团体,沿着聂耳所开创的革命音乐道路,继续培养革命歌曲作者和歌咏指挥人才,促使抗日救亡歌咏运动在短期内得到迅猛的发展。

百代国乐社的演出“风头十足”

1934年4月1日,聂耳到上海百代唱片公司工作,协助百代音乐部主任任光工作。百代公司作为一家外商公司,以其生产规模大、设施完备,从创办之初至20世纪40年代末一直占据中国近代唱片行业的主导地位,百代公司也是灌制左翼进步歌曲唱片最多的公司。这主要是因任光、聂耳、冼星海等左翼音乐家曾在百代工作的缘故。

1934年夏,百代公司灌制的中国民乐唱片《梅花三弄》《行街四合》等销路很好,任光、聂耳根据外商求利心理,决定组建百代公司国乐队,为有声电影配乐伴奏,并演奏乐队成员创作改编的乐曲。

聂耳负责组建乐队工作,他先发布百代公司招考国乐队队员的广告,还走遍上海云南路、城隍庙为乐队挑选乐器,希望乐队每个人都能演奏几种乐器,定期录制器(声)乐唱片。初期成员和所演奏乐器如下:

聂耳:双清

王为一:二胡、扬琴

林志音:笛、箫、唢呐、二胡、秦琴

陈中:笛、箫、月琴、二胡

徐骏佳:琵琶、笙、扬琴

陈梦庚(特约):锣

该乐队又名森森音乐社或森森国乐队,是中国最早为有声电影配乐成立的乐队,为推动中国新兴音乐提供实验基地,为传播民族音乐发挥积极作用。聂耳尽可能利用百代公司的便利条件录制左翼音乐,组织试唱会。百代公司灌制出版的聂耳歌曲就有20余张唱片。聂耳根据民间乐曲选编演奏《翠湖春晓》《金蛇狂舞》《山国情侣》《昭君和番》《孟姜女》《虞舜薰风曲》《高山流水》等多首民族器乐合奏曲,乐队训练后录制成百代唱片发行。聂耳给他三哥的信说到将自己的作品送到百代灌制,“结果得到很大成功”。

该乐队第一次公开演出是在上海一个民立女中的一个游艺会上。在聂耳指挥下,乐队演奏《金蛇狂舞》《翠湖春晓》等乐曲,老乐器发出新声音,强烈的节奏,明快有力的旋律,给人力量,演奏效果很好。还有一次是1934年6月30日参加在八仙桥青年会《扬子江暴风雨》新歌剧演出,聂耳不仅为该剧创作了《打砖歌》《打桩歌》《码头工人慰劳》《前进歌》等插曲,还在剧中扮演一个老工人,乐队其他人扮演年青工人,演奏插曲。

聂耳对乐队感到满意,他给三哥的信中说:“我组织了一个‘森森’国乐队,完全用中国乐器奏中国曲子,加上科学的组织与和声,成为一种中国音乐的新形式,在沪上表演过几次,曾经轰动一时。”他还写道:“任光到香港收音,上海一切事物全是我负责,乐队的训练非常有效。森森音乐社在青年会演奏,风头十足。”

特别是聂耳为电影《风云儿女》创作的主题曲《义勇军进行曲》,1935年5月3日首次在百代公司演唱录制,电影公映后迅速风行全国。该曲显示聂耳作为一个“天才富赡、忠勇奋发的艺术斗士”所具有的炽热革命情感,在抗日救亡中起到唤醒民众、振奋民心的作用。

随着左翼音乐影响力的不断扩大,国民政府逐渐加强对唱片公司的监管审查,百代唱片公司在政治压力下开始干涉音乐部的选曲。1934年11月聂耳被迫离开百代。在百代公司工作的冼星海、任光等也先后受到冲击,被迫离开,乐队随后解散。

联华歌咏团倾情演唱《新女性》组歌

聂耳离开百代公司后不久,1935年1月到联华影业公司二厂音乐部任主任。在此前后他主要工作是为孙瑜编剧的电影《新女性》做配音工作。

聂耳为《新女性》配音不辞辛苦。他说“有过三天三夜不睡觉的时候(这当然不是绝对不睡,有时在收音室里站着或坐着闭一闭眼)”,他说自己“身体还好,抵抗能力强,做工作从来不会疲乏”。夏衍等人也曾回忆说聂耳“永远不知道疲倦,不论什么工作都‘抢’着去做”。

聂耳为影片《新女性》创作一组歌曲,包括《回声歌》《天天歌》《一天十二点钟》《四不歌》《奴隶们起来》《新的女性》(均为孙师毅词)6首歌曲。这组歌曲创造性地用音乐形象表现底层纱厂女工们在劳动生活中逐渐觉醒、奋起斗争的情形,及革命女性的勇敢坚决形象。聂耳的好友郑易里回忆,《新女性》的创作相当艰苦,聂耳为体会纱厂女工日常上班情形,每天三四点钟寒冷的清晨起床,步行一个多钟头,从霞飞路赶到纱厂女工的住处车间观察,熟悉体验女工的生活,心中有谱后才开始创作。

为练唱新创作的《新女性》组歌,聂耳决定组建一个联华歌咏团(也称联华声乐团、合唱团),年底公开登报征求有志于歌唱的女青年参加。从考试到训练,从作曲到指挥,几乎都由他一人负责。参加歌咏团中有一些沪东女工,孙师毅回忆,由于“沪东区的歌咏活动搞得最好”,他们就挑选其中唱得好的演唱《新女性》组歌。

歌咏团组建后,聂耳每周定时给团员们上课,讲解乐理,指挥演唱。《新女性》的导演蔡楚生详细回忆他听到过的一次聂耳指挥训练女工演唱《新女性》组歌的情形:一天下午,在上海延平路联华二厂的摄影棚中,靠棚的旁边有一列普通的木板楼房,楼上尽边的一个小房间中斜摆着一架普通的钢琴,旁边站立着高低错落的近20位朴素女歌手,聂耳正严肃而全神贯注地坐在钢琴前准备给大家的演唱作伴奏。从那里飞越出来的歌声,是那样和谐、明快、有力,有着美好的音色和动人的旋律。蔡楚生很快就忘了那是歌声,而觉得那是“人”的呼声,并被引进了现实生活场景。在歌声中,他仿佛看到了在晨光熹微的街头,许多被剥削、被践踏的贫困女工们正在匆匆赶路的情景;听到了工厂中机器的轰鸣,看到了人们成为特权阶级和机器的奴隶的悲惨景象;听到了女工们在工人阶级先锋队影响下,中国共产党的教育下,所发出来觉醒的呼声;看到她们在愤怒中和男子们一起,汇成了奔腾澎湃的巨流,勇猛地向前冲着,为夺取胜利的明天而作坚强的战斗!

听完歌声,蔡楚生受到强烈的感动,不由自主跑到楼上想向聂耳和大家表示敬意。当他看到从钢琴前面站起来的聂耳时,不禁愣住了。聂耳好像刚经过了一场剧烈的搏斗,他筋脉奋张,满头大汗,眼里还燃烧着斗争的火焰,同时还喘着粗气。蔡楚生觉得这时说什么话好像都是没有力量的,无言地紧握聂耳那被汗水湿透了的坚实的手。

《新女性》电影进入紧张录音工作阶段,因为联华没有混合录音的设备,录音场所改借电通公司进行。在电通摄影棚中高高的但极窄小的录音亭里,聂耳和剧组主要成员共同度过了困倦而紧张的一个又一个通宵。聂耳的脑部因曾两度摔伤,有时深夜他就涨得满脸通红,感到痛苦不堪,这时他往往总嚷着:“我的脑袋要爆炸了!”但是他对工作依然一丝不苟,极力坚持。

《新女性》1935年2月2日(阴历大除夕的前夜)晚在上海金城大戏院作首次献映。献映典礼中有一个节目就是,聂耳指挥身穿女工服装的联华声乐团演唱《新女性》组歌。

《新女性》诉说女工的劳苦生活,同时也唱出工人阶级力量和志气。50年后,1985年8月18日,为纪念聂耳,当年爱唱聂耳歌曲的已是高龄老人的女工,在音乐会深情演唱《新女性》。《新民晚报》曾以标题“当代新女性再唱《新女性》”进行专题报道。

聂耳短暂而光辉的一生,充满着对光明的追求和不懈的奋斗精神,为世所永怀。他通过独创的音乐语言,创作了洋溢着时代气息、人民情怀和民族精神的不朽音乐,被当之无愧地称为中国无产阶级音乐的先驱、左翼音乐运动的奠基者、年轻有为的革命音乐家。