突发性公共卫生事件中的政府与市场关系法治化的路径建构

张 玮

(铜陵学院 法学院,安徽 铜陵 244061)

突发性公共卫生事件通常具有危害经济安全的不利后果,具体包括市场失序风险及政府不合理干预的风险。应对突发性公共卫生事件需要国家干预,但干预时机或者干预力度的缺陷都会造成干预失灵的不利后果。在紧急或者危机状态中,政府干预具有更多的自由裁量空间,可能会因为过度重视干预效果而忽视正当程序的实现。有学者认为公共权力阻断疫情传播的同时也应当尽量减少对个体权益的影响。①赵鹏:《疫情防控中的权力与法律——〈传染病防治法〉适用与检讨的角度》,《法学》2020年第3期。经济法视野中的国家干预行为以市场规律作为基准,需要保证市场参与主体的基本经济权利。由此,政府干预不得脱离干预绩效目标的约束而无序扩张。比例原则的引入有助于约束政府干预行为,旨在保证干预力度和干预目标之间的平衡。经济法学研究也逐步引入了比例原则的方法,主要集中在竞争法研究①代表性研究成果包括焦海涛:《我国反垄断法修订中比例原则的引入》,《华东政法大学学报》2020年第2期;兰磊:《比例原则视角下的〈反不正当竞争法〉一般条款解释》,《东方法学》2015年第3期;王磊:《比例原则视角下公平竞争的深入审查》,《西安交通大学学报(社会科学版)》2017年第6期;游钰:《论反垄断执法之规范与比例原则》,《甘肃政法学院学报》2010年第3期;周显志、朱伟光:《论欧盟反垄断承诺的比例原则与自由裁量权》,《理论界》2014年第10期。、税法研究②代表性研究成果包括付大学:《比例原则视角下税务诉讼“双重前置”之审视》,《政治与法律》2016年第1期;叶金育、顾德瑞:《税收优惠的规范审查与实施评估——以比例原则为分析工具》,《现代法学》2013年第6期。、金融监管研究③曲光毅:《比例原则在我国金融监管中应用的初步探讨》,《金融监管研究》2017年第8期。等领域。比例原则本身并不能直接产生精细化干预的结果,静态的比例原则无法描述具体时间段的政府与市场关系。因此有学者提出了动态限权原则的观点。④张帆:《论紧急状态下限权原则的建构思路与价值基础——以我国〈突发事件应对法〉为分析对象》,《政治与法律》2020年第1期。突发性事件在不同时间阶段会产生不同的危害结果和社会矛盾类型。有学者分析了紧急状态下的特殊经济安全问题。⑤单飞跃、阳永恒:《紧急状态下经济安全法律问题研究》,《法商研究》2004年第1期。有学者认为在周期性发生的危机事件中,国家干预的时机和持续的时间很重要。⑥张玮:《论中国经济立法过程中的时间观》,《经济法研究》2018年第2期。经济法具有危机对策法的特征。因此有学者专门分析了经济法在疫情防控时的作用。⑦张守文:《疫情防控:经济法的解析与应对》,《政治与法律》2020年第4期。从研究的总体趋势来看,突发性事件或者紧急状态的研究成果具有明显的追随性和聚集性特征。⑧例如学界对“非典”的研究的高峰期是2003年当年,笔者在中国知网上以“非典”为题名搜索就有5529篇相关论文,但到了2004年仅有541篇,到了2006年仅有33篇。相关研究成果数量在危机暴发的短期时间内呈现“井喷”之势,但随着危机消退又趋向平静。突发性公共事件的风险程度具有时间阶段差异特征,由此政府与市场关系会随之动态调整。笔者由此尝试将比例原则与风险持续的时间节点具体结合,分析不同阶段的政府与市场关系并提出相应的法律对策建议。

一、突发性公共卫生事件中的市场经济调制措施

根据《中华人民共和国突发事件应对法》(以下简称《突发事件应对法》)第三条可知,突发性公共卫生事件是指突然发生的、造成或者可能造成严重社会危害的公共卫生事件。“突发性”意味着事件暴发的时间和地点存在不确定性,需要各类主体事先采取预警机制降低风险的危害性程度。“公共性”则意味着事件对不特定的群体造成危害,私人无法单独成为抵御风险的主体。“严重的社会危害性”意味着突发性公共卫生事件对总体安全带来了负面影响,这也是政府采取规制措施的原因。人类历史上的重大传染性疾病通常会造成经济总量下降和衰退的后果。⑨Robert J.Barro&JoséF.Ursua&Joanna Weng,2020."The Coronavirus and the Great Influenza Epidemic-Lessons from the'Spanish Flu'for the Coronavirus's Potential Effects on Mortality and Economic Activity"CESifo Working Paper Series 8166,CESifo Group Munich.在突发性公共卫生事件中,尤以“人传人”式的重大传染疾病威胁最甚。为遏制传染病的蔓延,国家通常采取保持社交距离等物理层面的隔断措施,人员的自由流动权和经营者的营业自由权会受到必要限制,物理层面的隔离措施和市场经济的高度流动性存在根本冲突。突发性公共卫生事件对市场参与主体造成直接的恐慌、进而导致物资挤兑、价格总水平异常波动和经济低迷等连锁反应。突发性公共事件造成的经济风险相比金融危机更具有广泛性,因此国家需要采取综合性的市场调制措施以应对危机。

(一)综合性的市场调制机制:基于对现行立法规定的检视

在突发性公共卫生事件中,由公权力机构提供的应急管理措施具有公共产品的属性。当发生重大灾难时,大多人都希望政府能够迅速介入并发挥作用。①维托·坦茨:《政府与市场:变革中的政府职能》,王宇等译,商务印书馆,2014,第47页。“迅速介入”体现了行政绩效的重要性,但并非意味着可以忽略干预的合法程序,也并非可以降低监管的专业化和精细化的程度。我国是一个超大规模国家,地方政府的治理是解决大多数社会经济问题的起点。因此,突发性事件的防控需要依靠地方政府的积极介入与配合。因此《突发事件应对法》的风险防控的基本模式是“属地原则”。由于超大规模国家人员流动性呈现不确定的特点,因此各地防控和监管措施趋向于高度一致性以全面抵御风险。应对风险的监管资源建立在高效的社会动员机制之上,无法由单一机构、部门乃至单行法自行调节。综合性的市场干预机制需要理顺部门法规范之间的关系,尽量避法律规范之间的相互冲突。综合性的国家干预方式包括政策与法律的结合、中央政府与地方政府的协作式监管、不同部门法之间的协调。具体如下表所示:

表1 突发性公共卫生事件中的综合性国家干预机制——以新冠肺炎疫情防控为例

以新冠肺炎疫情防控为例,疫情爆发后的国家干预具有综合性特征,体现为应急性的政策与现行法律的综合、中央政府与地方政府各类防疫措施的配合、不同单行法中有关应急类规范的协调配合。内容主要包括保障防疫物资的供应水平、调控防疫物资的价格总水平、打击危害市场经济秩序的不法行为等。在危机突然发生时,由中央政府制定的应急性政策能够起到及时抑制社会恐慌的作用,地方政府协调配合的功能在于保持政策的稳定性。但是单行法之间的法规协调配合在危机爆发初期却有一定的滞后性,其功能也随之被忽略。应急管理类法的单行法中也有一定数量的“经济规制类”条款,它们和经济法单行法中的相关条款之间是否存在对应关系?笔者以《突发事件应对法》为例进行了梳理与比较,如下表所示:

表2 《突发事件应对法》中的经济型应急管理条款与其他法中同类型条款的比较

由上表可见,《突发事件应对法》中的市场规制类措施内容包括物资储备保障体系的建构、巨灾保险、价格调控行为等。这些规制措施在《价格法》《农业法》等经济法单行法中得以体现。《价格法》第一条有“稳定市场价格总水平”及“维护消费者和经营者合法权益”的论述。笔者认为,《突发事件应对法》中的突发性公共卫生事件属于《价格法》中的“价格剧烈波动异常状态”时期,此时的国家临时性的价格干预措施具有一定的合理性。但是,真实世界中的危机远比法律中规定的情况更为复杂。在新冠肺炎疫情暴发初期,防疫物资的供应短缺和部分商品价格的飞涨影响了整体的市场经济秩序,但市场恐慌的原因并非完全来自价格的波动和暂时性的产能不足,也来自不实信息或者信息不对称而导致的非理性的“挤兑行为”。因此,抵御市场风险不能仅靠临时性的惩罚措施,还需要建立完善且科学的市场风险预警机制。经济法作为调节政府与市场经济关系的重要法律,在抗击疫情中也发挥着重要的作用。笔者认为,突发事件对市场经济秩序的影响并非只是价格问题,也包括消费者权益保护、产品质量、竞争秩序等综合性问题。有学者认为现行的战略物资储备问题在于立法分散、立法层级不高、内容陈旧以及存在相互冲突的问题。①肖京:《国家安全视角下的战略物资储备立法完善》,《中州学刊》2016年第11期。一些部门法中的规范在形式上具有“孤立性”,例如《突发事件应对法》中规定的“巨灾保险”制度在《保险法》及其他相关的经济法单行法中并没有与之对应的规范。此外,现行法中关于市场风险预警和监测的条款内容较为笼统和模糊,需要制定更加细化的实施办法辅助实施。各种临时性的应急干预政策仍然是当前抵御市场风险的主要形式,由此带来的过度干预的风险无法自我进行排除。

(二)综合性市场干预方式的精细化进路:比例原则和时间节点的协调

精细化的干预需要监管资源与监管能力的匹配。在突发性公共卫生事件中,风险也同样来自于国家干预行为的失灵。紧急状态并非意味着国家干预对市场调节机制的完全替代,也绝非意味着可以完全牺牲监管成本与绩效达到单一监管目标。粗放式的政府干预模式通常体现为“一刀切式”的监管、纯粹依靠强制措施的威慑性监管等。粗放式的政府干预与行政法中的比例原则精神相悖,缺少对监管绩效和社会成本的考量。有学者认为证券监管中的“威慑式执法策略”并不能带来理想的监管效果。②张红:《走向“精明”的证券监管》,《中国法学》2017年第6期。以公共安全为理由的过度管控行为挤占了市场调节的空间,也容易让受调制主体形成较强的管制依赖性。经济法中的国家干预手段需要符合调制绩效原则,以较少的监管成本、合适的干预力度换取最佳的监管效果。“精明的监管”(smart regulation)对监管工具和监管程序体现了较高要求。《突发事件应对法》中规定风险分级制度的目的在于区分国家干预的程度,体现了监管精细化的需求。以价格监管为例,价格不仅起到信号作用,也体现了市场参与主体之间的关系。③Boyd,William,“Just Price,Public Utility,and the Long History of Economic Regulation in America”.35 Yale Journal on Regulation 721(2018);U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No.18-19;UCLA School of Law,Public Law Research Paper No.18-31.Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=3176224.在紧急状态下,因为正常的经济规律而形成的价格波动具有一定的合理性。经营者价格公平的目标在突发性事件中也应当有两个方面:一是价格监管主体对经营主体定价自由的必要限制;二是保证消费者的财产权免于明显过度的侵害。过度的价格管制措施也会导致产能的短缺,进而影响到防疫物资的供应。因此价格管制措施必须受到比例原则的限制。根据《价格法》的规定,经营者定价需要依据成本和供求关系。在突发性公共卫生事件中,价格波动的原因不能一概而论。在疫情期间,产能不足和需求激增之间的供求不平衡是价格剧烈波动的主要原因。在稳步恢复产能的基础上防止物资的挤兑是维持物价稳定的必要举措。而防止资源挤兑需要依靠透明信息、通常物流以及充足储备。比例原则是公法学说和实践中常见的审查立法和政府行为合理性的方法。④戴昕:《比例原则还是成本收益分析——法学方法的批判性重构》,《中外法学》2018年第6期。时间观念决定了国家干预的时机。⑤张玮:《论中国经济立法过程中的时间观》,《经济法研究》2018年第2期。比例原则要求以最少的侵害取得最科学的干预后果,因此需要根据不同的时间段实施精准的干预措施。具体分为预警阶段、全面暴发阶段、衰退阶段。在不同的阶段,国家干预有不同的侧重点和力度,国家干预对市场调节的介入程度存在区分。

二、危机预警阶段的政府抵御风险职责

抵御风险是宪法中的国家任务。⑥王春学:《论突发事件预警中的央地权限配置》,《当代法学》2020年第3期。国家信用、监管资源以及社会动员能力是抵御风险的基础石。有学者认为预警机制的缺失是此次抗击新冠肺炎疫情的不足之处。①汪再祥:《预警:突发公共卫生事件应对中缺失的环节——以新型冠状病毒肺炎疫情为例》,《法学评论》2020年第2期。也有学者对我国现行的突发公共卫生事件预警机制的弊端进行了具体的评析。②江国华:《突发公共卫生事件预警的法理透析》,《法学评论》2020年第2期。笔者认为预警机制不能仅在公共卫生法治领域体现,也应当在经济法规范中体现。风险产生之前的预警资金保障、权责分配等环节都应该被纳入到广义的预警体系中之中。突发性的公共卫生事件对经济安全威胁体现为市场秩序风险和各级政府的财政收支风险,折射出地方各级政府在处理“积累与消费”关系时的缺陷。由于疫情暴发的地点、时间、概率具有较大的任意性,地方政府在预算中保留相应预算比例的主动性会受到影响。尤其是经济欠发达地区的基层财政通常面临更多的压力。在风险降临时会面临直接的资源短缺困境。在抗击新冠疫情的封闭措施实施期间,国内的生产生活秩序一直较为稳定,并持续向好,这也和中国传统文化中的节约和储蓄意识有关。预警就是应对风险的各项储备,而“增产节约”便是实现储备的基本理念。具体而言,各级政府应当合理筹划预算收支活动和建构战略物资的储备体系。节约意识逐渐从道德呼吁、执政党执政理念走进了法律规范之中。《中华人民共和国宪法》第十四条便有“厉行节约,反对浪费”和“国家合理安排积累和消费”的相关规定。“国家合理安排积累”是进行大规模社会动员的资源基础。但该条款的规定较为笼统和原则化,并没有明确浪费行为应当受到何种处罚,因此不能直接转化为国家履行相应责任的强制规范。总体而言,国家对积累与消费比例的安排不应造成对个体权利的过度干预,而应当以公权力机关的预算限权为基础。增产节约要求市场增产、公权力机关的支出节约。笔者认为,公法中的节约和积累条款的实施路径主要分为两种形式:一是对市场主体的节约行为进行激励和引导,二是对公权力机关的浪费行为采取行政问责的机制。

(一)在《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)中引入风险预警理念的必要性及具体路径

突发疫情的风险考验着各级政府应对危机的财力。财力的提高固然离不开财政收入的持续提高,但也和地方政府的预算编制科学化水平相关。市场预警机制具有公共物品的属性,以政府公信力为依托指引市场主体行动。因此市场预警机制不适宜完全由私人主体或者社会主体供给,预警机制费用的主要来源为财政资金。现行《预算法》在第四十条规定了预算预备费用来应对自然灾害等的突发开支。预算预备费用的比例仍然较低,只有2%的调整区间,对政府积累责任履行的约束性较低。在经济社会运行的非常态时期,各级政府开支会急剧增加,因此需要事先对政府的收支行为进行规范和约束。《预算法》第一条中的“规范政府收支行为”的表述并非仅具有口号宣示意义,而是具有一定的预警功能。为防止发生资金不足和财政困难的情况,各级政府应当事先有资金储备的意识,具体可以从增加收入和节约开支两方面来保证。

风险预警机制的建立需要足额资金保障为基础。《突发事件应对法》第三十一条规定了国务院和县级以上地方各级政府应当采取财政措施,保障突发事件应对工作所需要的经费。财政保障措施是否到位和各地政府的财力有关。突发性公共卫生事件有可能暴发在财力薄弱的地区,因此有可能产生财力与事权倒挂的现象。此外,《预算法》第六条规定了一般公共预算包括维护国家安全的收支预算。突发性公共卫生事件的预警机制和维护国家安全有紧密联系,其经费的来源和使用应当纳入到预算收支管理之中。但《突发事件应对法》第三十一条的规定比较笼统和模糊,并没有就经费的来源和所占比例进行细化的规定。由于我国地域辽阔及区域间经济发展水平的差异,各地的医疗卫生条件和防疫水平有较大差异。不同地区暴发公关卫生事件的危险性和概率不同,再加上一些地区的财力有限,在编制预算时很难保障专项资金的投入。风险暴发的概率存在较大的差异性,导致地方政府在预算编制中的预警动力缺失。由于长期性的防疫措施对于经济增长的冲击较大,会在一定时期内对地方财政造成直接影响,因此需要在政府支出层面做出适当的调整。根据《预算法》第三十六条、第三十七条的规定,各级政府的预算收入编制应当与当地的经济社会发展水平相适应,预算支出的编制应当贯彻勤俭节约的原则,充分考虑本地的经济发展水平,量力而行,压缩非必要和非紧急性的支出。笔者认为公共卫生风险暴发概率较大的地区可适当增加相关的风险预算。具体而言,应当在预算编制的过程中重视专家参与,尤其是公共卫生专家的参与,充分评估公共卫生事件对经济发展的影响程度。地方政府制定出台地区标准要充分考虑当地经济社会发展水平和财政承受能力,确保财政可持续。①《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》。根据《项目支出绩效评价管理办法》进行绩效评价,然后科学合理地调整预算编制。具体而言,要根据不同地区的风险概率、财政承受能力进行合理分配。在中央预算层面预留相应的资金,地方根据财政承受能力和风险概率设置必要的资金。在《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》中,逐步将全国性重大传染病防治等公共服务确定或上划为中央事权。具体的规则设计如下表所示:

表3 预算编制中的中央与地方的事权分配

在预算编制完成后,各级人大应当根据《预算法》第四十八条的规定进行重点审查,具体包括第(四)款的“重点支出”和第(六)款的“对下级政府的转移性支出预算是否规范、适当”。预算审查的重点应当体现风险预警意识的引入,应当对预警类资金是否合理安排进行审查,比如预算预备费用是否足额设置。具体而言,各级预算应当将市场预警的资金保障作为重点支出。笔者建议,有财力且风险高发的地区应当适当的提高预备费用的比例。财力不足但风险高发的地区可以获得相应的资金补助或者转移支付。

(二)《中华人民共和国中小企业促进法》(以下简称《中小企业促进法》)中的风险预警意识

疫情冲击对中小企业的影响较大,主要体现在中小企业的资金链存在断裂的危险。据统计,现金余额能支撑6个月以上的中小企业只有9.27%。②清华大学经济管理学院商业模式创新中心调研组:《疫情之下,如何为中小企业纾困解难》,《光明日报》2020年2月14日,第7版。尤其是以服务业为主的中小企业因为人员限制性措施遭受的损失较大。中小企业由于非自身经营的原因,例如不可抗力因素及管制措施而遭受的损失,无法通过市场调节机制予以自救。与此同时,政府对中小企业的临时性救助符合宪法中的基本经济制度条款及《中小企业促进法》的规定。相比较减税减费和商业贷款,来自政府的直接资金支持更能够起到纾困作用。《中小企业促进法》第八条规定了“中央财政应当在本级预算中设立中小企业科目,安排中小企业发展专项资金。县级以上地方各级人民政府应当根据实际情况,在本级财政预算中安排中小企业发展专项资金。”现行法对中央财政用了“应当设立”的刚性约束,而对地方政府则没有这样的要求。这或许会造成基层政府,尤其是财力不足的基层政府设立中小企业专项资金的动力不足。因此需要强化中小企业发展专项资金的区域整合和协调功能,并从中央下沉到地方。中小企业专项资金总体上不能替代企业的自救和市场救助功能,但依旧具有灵活机动性的特点,未来应当保证中小企业发展专项资金足额设置。

三、突发性公共卫生事件全面暴发阶段的政府与市场关系

在突发性公共卫生事件全面暴发时期,国家干预总体目标应当优先保障公民的生命健康权,其次是市场竞争秩序的维护,最后是国家设定的经济增长目标。在疫情全面暴发的阶段,法律程序性和时效性与政策的灵活性相比存在缺陷。有学者认为应当建立起多元化的公共事件应急组织体系,其中尤其要发挥市场机制的作用。①林鸿潮:《论非常规突发事件应对中的市场机制——从社会动员的缺陷说起》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2015年第4期。政府在突发性公共卫生事件暴发阶段采取的限制性措施对经营者和消费者的自由造成了一定的影响,涉及到经济发展质量和社会整体利益之间的比例衡量。总体而言,政府执法会对自由裁量权进行扩张,干预的时间会存在不确定性,严格执法与弹性执法将会并存。科学的监管建立在执法者对市场结构精确判断的基础之上,因为突发性公共卫生事件对不同行业或者企业造成的风险和损害是不同的。这和不同行业的交易模式、企业规模和危机持续的时间有关。就交易形式而言,如今的市场交易模式包括单纯的线下交易模式、线上交易与线下交易相融合的模式及纯粹的线上模式。纯粹的线上模式受到突发性公共卫生事件的影响较小,而高度依赖线下交易模式的行业会受到较大影响。就企业的规模而言,中小型服务类企业受到疫情的影响较大。大量中小企业的消亡将会改变部分市场的结构形态,导致相关市场的集中程度更高,进而产生垄断的风险。大量企业的破产也带来较为严重的预付性消费违约的问题,产生了消费者维权问题。疫情管控措施持续时间的长短对于市场竞争秩序存在影响。长时间的营业限制措施会导致部分企业资金链断裂,对整体市场结构造成影响。此外,为应对物理隔绝措施的“无接触消费模式”将会逐步改变消费者的习惯,平台经济的发展将会更具有规模效应,相关市场的垄断风险随之增加。

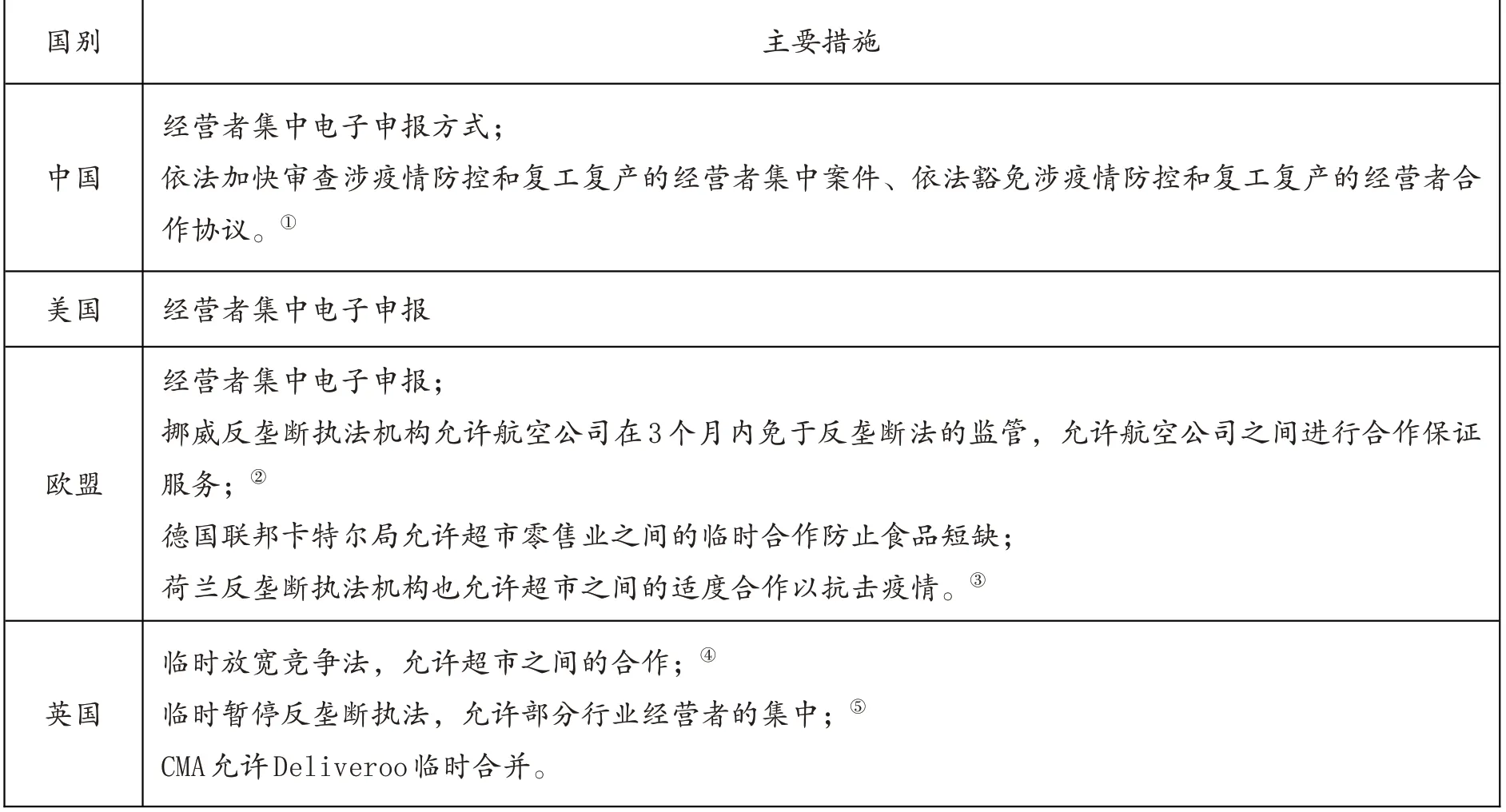

(一)反垄断执法中的弹性措施

因为疫情的原因,反垄断执法机构现场执法调查的频率减少,执法资源和力度与常规状态相比也存在不同。监管主体也会为了抗疫的需要适当简化执法程序,对有利于防疫和复工复产的交易采取加快审批速度和适度豁免的措施。《反垄断法》第十五条第(四)款也将“救灾救助”作为垄断协议豁免的情形之一。在突发性公共卫生事件的影响下,市场执法的重心在于那些不需要太多调查就可以定性的行为,比如价格违法。而对于需要复杂调查程序的执法案件,执法力度就会相对弱一些,例如垄断协议行为和经营者集中行为。各国的反垄断执法机构在新冠肺炎疫情爆发时期都采取了较多的弹性执法措施,如下表所示:

表4 各国反垄断执法简化以及豁免的措施

反垄断执法机构采取弹性执法的目的主要是保证基本生活用品的提供和社会秩序的稳定。反垄断执法机构在放松执法时也是较为谨慎的,仅限于特定的行业,大多限定了时间,也规定了必要的限度。

(二)对价格违法行为的强化执法

突发性事件中的价格波动行为也时有发生,公众巨大的舆论效应也影响监管者的行动策略,为回应公众的愤怒,政府倾向于采取较为严厉的市场执法措施。政府在紧急状态中中的价格管制措施具有历史传统,例如德国在一战时期颁布的各种经济统制法令中就有大量涉及到价格管制的措施,而且与刑事处罚的衔接更为紧密。我国在“非典”时期也采取了各种直接价格管制措施。例如广东省物价局在全省范围内对属于市场调节价的防治非典型肺炎的部分医药用品及相关商品实行价格干预措施,规定这些商品的销售利润率、购批差率、批零差率和最高限价范围等。“乱世用重典”的传统观点在非常态时期具有更坚实的社会认知基础,此时的涨价行为具有较强的社会关注度。经营者在紧急状态中的价格调整行为也极容易受到公众舆论的影响。因为价格波动是容易被感知的,与消费者利益有最为直接的影响,而且调查起来难度较小。监管机构对互联网平台执法力度的强化也和价格调控有关;比如意大利的反垄断局对亚马逊和ebay的不合理涨价行为进行的反垄断调查。合肥市政府决定从2020年3月到12月,在全市范围内开展整治公用企业垄断行为的专项执法,在疫情期间的从严从快查处。美国司法部对违反反垄断法的规定的口罩、呼吸机销售作出警告。①“Justice Department Cautions Business Community Against Violating Antitrust Laws in the Manufacturing,Distribution,and Sale of Public Health Products”,https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-cautions-businesscommunity-against-violating-antitrust-laws-manufacturing,访问日期:2020年3月28日。

但笔者认为,价格监管措施应当具有“临时性”“必要性”和“可审查性”的总体特征,异常的价格剧烈波动与市场挤兑行为与恐慌状态下的信息不对称结构有关。此时的执法重点不在于对经营者价格制定过程的完全干预,而是对不合理调价动机的审查。《价格法》第十四条规定:“经营者不得有下列不正当价格行为:(三)捏造、散布涨价信息,哄抬价格,推动商品价格过高上涨的。”因此,疫情期间的价格执法不能够偏离该条款的立法原文和精神,不能仅根据价格区间的变化判断行为是否违法。再根据《价格法》第三十条:“当重要商品和服务价格显著上涨或者有可能显著上涨,国务院和省、自治区、直辖市人民政府可以对部分价格采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度和调价备案制度等干预措施。”该条在实际适用中也存在范围限定过于模糊的弊端,例如法条中的“过高”“显著”“有可能显著”等表述方式赋予了执法机构较多自由裁量的空间。重要商品和服务随着疫情持续阶段的不同也会发生变化,因此不能用静态的眼光将该范围内的商品和服务予以特指。2020年2月12日,湖北省洪湖市某药房销售一次性口罩,购进价格0.6元/只,销售价格1元/只,洪湖市市场监督管理局调查后,认为其涉嫌哄抬价格,决定没收违法所得14210元,罚款人民币42630元。该事件在当时引起了较大的争议,从侧面体现了在重大危机时刻,监管措施仍然具有牺牲科学性的缺陷。笔者认为,不能将所有的价格上调行为都视为是非法的。危机时刻并不意味着对权力的滥用,而是在合法的自由裁量权比例内加大干预或者处罚的力度。在进行市场监管执法时,应当结合具体地区、具体行业、主观恶性和危害程度等多重因素慎用自由裁量权。

余论

危机时期往往也是国家干预行为的活跃期,但此时的经济统制类措施很难继续作用于常态化时期。在疫情持续期间,政府采取的市场监管措施必须是临时性的措施,一旦突发性事件的紧急状态解除后,国家干预应当逐步退出。在突发事件的状态下,国家需要保证干预措施的精细化水平。国家干预的介入程度主要通过干预政策的密集程度、司法回应频率以及处罚力度来体现。疫情期间的国家干预目标和价值排序随着时间阶段而有所区分。在疫情爆发之前,国家干预的主要目标在于确保国家正确安排积累与消费的比例,在为经济发展建立良好秩序的基础之上规范自身的收支行为。在疫情全面暴发和迅速蔓延的阶段,国家干预的目标存在较为明显的价值位阶,此时应当将公民的生命健康权、市场经济的整体秩序置于经济效率、经济增长、国家财政汲取能力等目标之前。此时的国家干预在程序的基础上仍需兼顾比例和绩效,具体而言应当区分合理的市场波动和异常的市场波动,对异常的市场波动采取临时性的、更为强硬性的监管措施,而对市场可以自发调节的合理波动采取弹性执法的措施。在疫情常态化的风险消退时期,国家干预的目标在于经济秩序的重构。《突发事件应对法》第六十三条第(六)款要求各级政府及时组织开展生产自救、恢复重建等善后工作。这一条也说明了应对突发性公共卫生事件中也有明显的时间阶段区分。时间阶段区分影响政府与市场的关系、中央政府与地方政府的关系等。在此次抗击新冠肺炎疫情期间,各地各级政府也相应出台了灾后重建及恢复经济发展的促进措施,但这些措施仍然不能偏离现行的法律规范约束。①熊伟:《新冠肺炎疫情背景下政府消费券发放规则的法律检视》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2020年第5期。总体而言,国家干预需要将比例原则融入到具体的时间节点中,需要保障充足的国家积累、需要各类专业人士参与到立法和政策制定的过程之中,需要对干预风险进行合理评估,对因不当干预造成的损失进行合理补偿等。