辽宁省农作物生长季降水量的变化及其满足度与干旱风险度

谢华光

(辽宁省朝阳市气象局,辽宁 朝阳 122000)

0 引言

【研究意义】全球性气候变暖引起的气象灾害问题已受到广泛关注[1-2],可利用水资源的逐渐减少,荒漠化将导致植被逐渐消亡,干旱继续加重将导致粮食减产或绝收,影响人类生存[3-5]。中国每年约有40%的面积受气象灾害侵扰,粮食减产近120亿kg,其中干旱受灾面积2 200万km2左右[6]。辽宁省位于东北地区的西南部,除沿海之外以种植业为主,是东北地区干旱灾害较为严重的区域。因此,研究降水资源变化,了解并掌握其降水资源变化和干旱灾害发生规律,对适应气候变化进程、及时调整农业产业结构、提高抗风险能力和确保粮食生产安全具有重要意义。【前人研究的进展】魏凤英等[7]研究表明,东北地区夏季干旱频发的原因主要是源于环流背景变化的结果。张淑杰等[8]报道,东北地区玉米生育期的干旱频率呈增加趋势。谢安等[9]研究认为,东北区干旱化趋势与全球气候变暖有关,全球平均气温每上升1℃,中国东北区的干旱化程度增加5%~20%;最大可达22%。张淑杰等[10]研究辽宁省旱灾分布特征及其形成的主要原因认为,降水量季节分布特征是发生干旱的主要原因。可见,干旱灾害具有明显的区域性和季节性特征[11-12],而农作物生长季节干旱灾害所造成的损失最大。【研究的切入点】目前,未见关于辽宁省农作物生长季降水量的变化及其满足度与干旱风险度的研究报道。选用干湿指数作为干旱指标,研究1951-2020年辽宁省农作物生长季(4-9月)干旱频率和变化趋势,定量分析农作物生长季降水满足程度及干旱等级。【拟解决的关键问题】探明辽宁省农作物生长季降水量的变化及其满足度与干旱风险度,以期为辽宁省农业产业结构调整、规避干旱风险和农业生产管理提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

辽宁省位于中高纬度的东北地区南部(118°53'~125°46' E,38°43'~43°26' N),东亚大陆东岸,南濒黄海与渤海,属温带湿润和半干旱的季风气候区[13]。由于受地理位置影响,参照文献[14]的方法将辽宁省分为辽东、辽中和辽西3个气候区,辽东:长白山脉以东的丹东、抚顺和本溪形成的辽东半岛湿润气候区,辽中:辽河平原为主的铁岭、沈阳、鞍山、辽阳、锦州、葫芦岛、盘锦、营口和大连形成的半湿润气候区,辽西:阜新和朝阳地区受内蒙古高原气候的影响形成的丘陵半干旱气候区。

1.2 数据来源

参照文献[13-14]的气候分区结果,在各气候区选取具有代表性的国家级气象基准站(丹东、沈阳、朝阳)1951-2020年近70年农作物生长季(5-9月)的降水和气温资料,由辽宁气象信息服务中心提供。

1.3 方法

1.3.1 干旱指标 选用干湿指数(K)[15-16]作为农作物生长季节干旱评估指标,计算公式:

K=R/0.16∑Ti

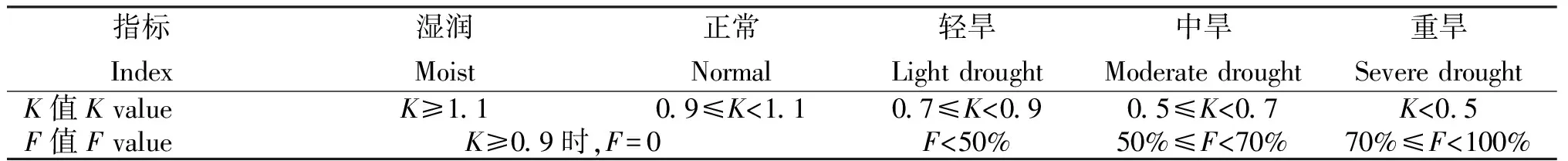

式中,K为干湿指数(无量纲),R为5-9月各月降水量,∑Ti为同期≥10℃积温;干湿指数(K)的干湿等级划分标准及干旱风险等级见表1。

表1 干湿指数(K)及干旱风险度(F)气象干旱等级的划分标准

1.3.2 降水满足度 积分湿润指数(I)是农业作物生长季实际耗水量与大气降水量之间的函数关系。积分湿润指数方法评价降水满足度适用于季节性降水的北方地区[16],可采用此方法评价大气降水对农作物生长季需水的满足程度。

I=100∑(Kiti)/∑ti

式中,I为积分湿润指数,即大气降水对农作物生长季需水的满足程度(%);Ki是干湿指数,ti为月平均气温;∑ti为月平均气温之和。

1.3.3 干旱风险度 分析每年农作物生长季的干旱风险程度,参照文献[17]的方法引入干旱风险度概念,并进行归纳和调整。计算公式:

Fj=max(F5ji;F6ji;F7ji;F8ji;F9ji)

式中,Fji=(0.9-Kji)×100,K<0.9,Fj为某地区作物生长季最大干旱风险度(%),Fji代表某地区某月的干旱风险度,F5ji、F6ji、F7ji、F8ji、F9ji分别代表5-9月各月干旱风险度;0.9为干湿阈值,当K≥0.9时取值均为0.9。

1.3.4 降水量(R)、积分湿润指数(I)和干湿指数(K)的变化趋势及气候突变检验 参照文献[18]的方法,采用一元线性回归和非参数检验方法(Mann-Kendall,M-K)分析不同区域、农作物不同生长时期R、I和K随时间的变化趋势及气候突变状况。非参数检验设定显著水平为0.05,临界值为±1.96,若UF曲线与UB曲线出现交点,且交点在临界值之间,则序列数据随时间变化趋势明显,交点对应的时间即为气候的突变点。

2 结果与分析

2.1 农作物生长季降水量的变化

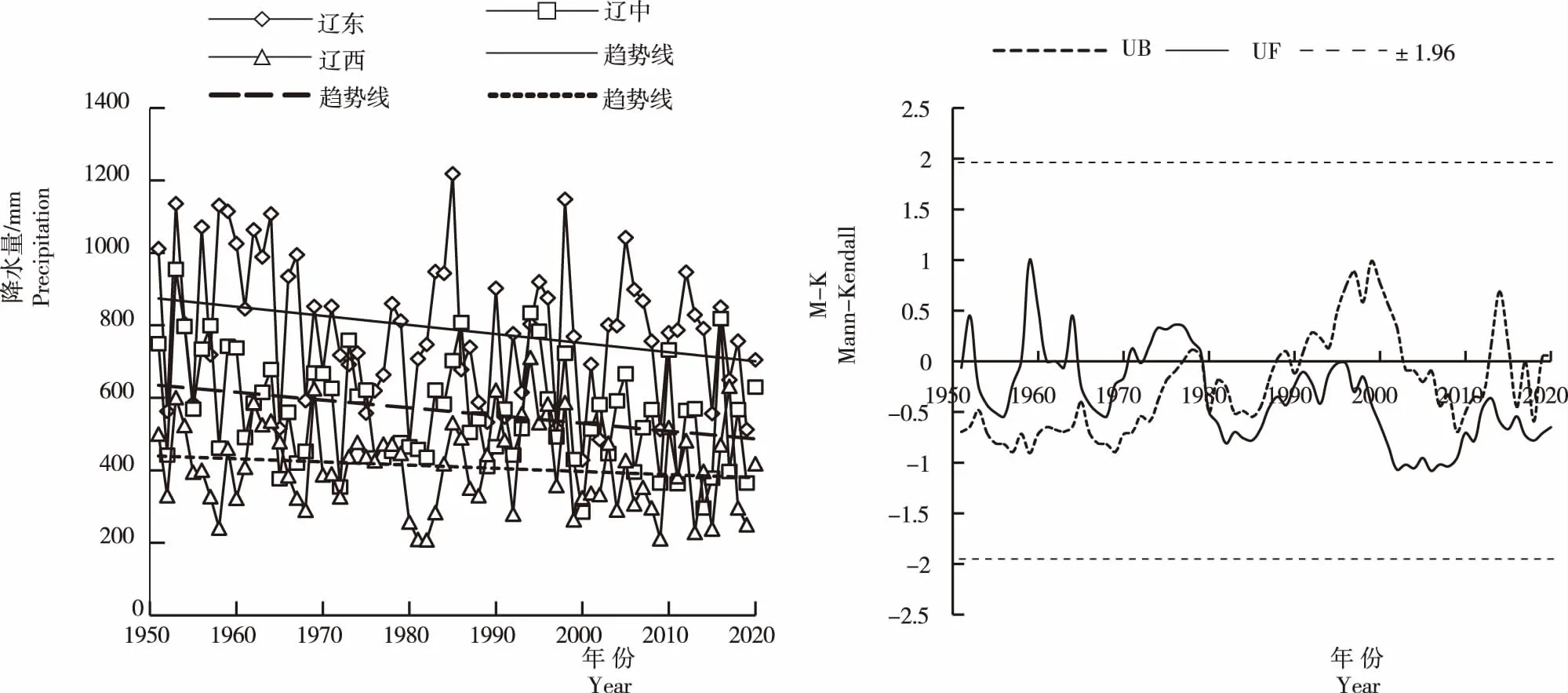

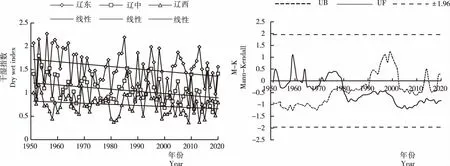

从图1看出,辽宁省降水分布呈东南多西北少的特点,在农作物生长季节(5-9月,下同),辽东年平均降水量为797.90 mm,辽中为560.90 mm,辽西为409.40 mm。辽宁省农作物生长季历年降水量呈减少趋势,经一元线性回归分析,1951-2020年辽东、辽中和辽西降水量分别线性减少175.90 mm、149.80 mm和61.10 mm,分别占农作物生长季降水量的22.10%、26.70%和14.90%。经Mann-Kendall检验,1951-2020年辽宁省农作物生长季降水序列的原序列(UF)与反序列(UB)在0.05显著水平内相交于1979/1980年,发生由高至低突变,突变后(1980-2020年)较突变前(1951-1979年)降水量平均减少约60.00 mm,其中,辽东、辽中和辽西分别减少82.00 mm、59.00 mm和38.00 mm。

图1 1951-2020年辽宁省农作物生长季降水量的年变化及M-K突变检验

2.2 农作物生长季的降水满足度

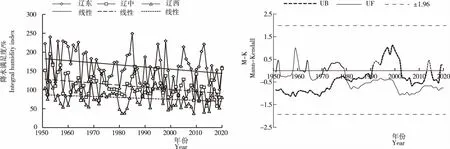

从图2可知,随着农作物生长季降水量的减少,降水对农作物的满足程度(I)呈显著下降趋势。经一元线性回归分析,辽东降水满足度倾向率为-5.64%/10a(r=-0.278,P>0.01),近70年里,下降39.50%;辽中降水满足度倾向率为-5.52%/10a(r=-0.518,P>0.01),近70年里,下降38.60%;辽西降水满足度倾向率为-2.52%/10a(r=-0.227,P>0.05),近70年里,下降17.60%。经Mann-Kendall检验,1951-2020年辽宁省农作物生长季降水满足度序列的原序列(UF)与反序列(UB)在0.05显著水平相交于1979/1980年,发生由高至低突变,突变后(1980-2020年)较突变前(1951-1979年)降水满足度平均下降约15.60%,其中辽东、辽中和辽西分别下降18.60%、17.10%和11.00%。

图2 1951-2020年辽宁省农作物生长季降水满足度的年际变化及M-K突变检验

2.3 农作物生长季干湿指数的年际变化

从图3看出,1951-2020年辽宁省农作物生长季干湿指数(K)呈显著减小趋势。经一元线性回归分析,辽东干湿指数倾向率为-0.052/10a(r=-0.298,P>0.01),近70年里,下降0.36;辽中部干湿指数倾向率为-5.520/10a(r=-0.335,P>0.01),近70年里,下降0.32;辽西干湿指数倾向率为-2.515/10a(r=-0.227,P>0.05),近70年里,下降0.21。经Mann-Kendall检验,辽宁省1951-2020年农作物生长季干湿指数序列的原序列(UF)与反序列(UB)在0.05显著水平相交于1979/1980年,发生由高至低突变,平均减小约0.14,突变后辽东、辽中和辽西分别减小0.18、0.13和0.10,干旱程度升高约1个等级。

图3 1951-2020年辽宁省农作物生长季干湿指数的年际变化及M-K突变检验

M-K mutation test

2.4 农作物生长季的干旱风险度

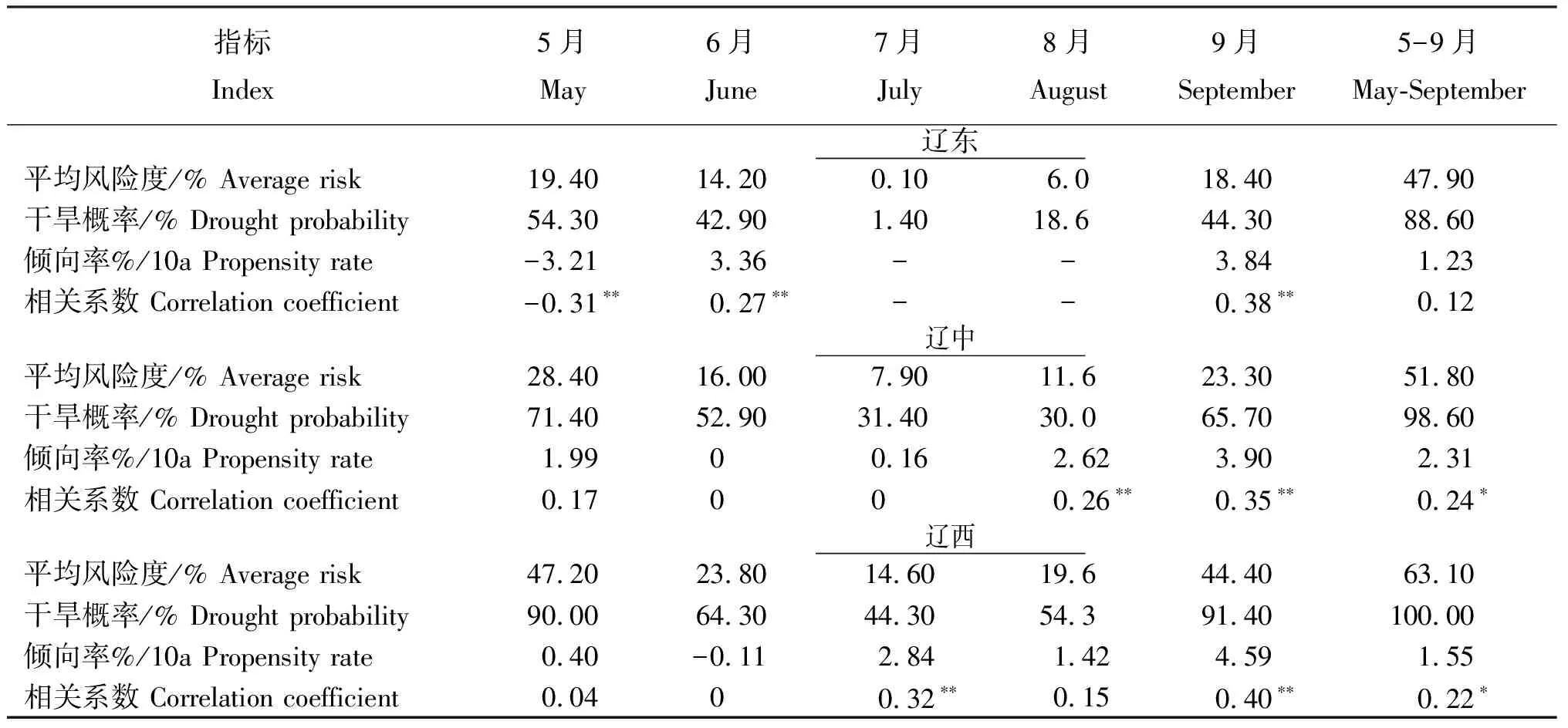

从表2可知,1951-2020年辽东、辽中和辽西农作物生长季干旱风险程度的变化。辽东:农作物生长季最大干旱风险度的年际变化为2.00%~87.00%,平均47.90%,呈上升趋势,倾向率为1.23%/10a,近70年增加8.6百分点。经Mann-Kendall检验,1979/1980年为突变点,突变后干旱风险度平均升高7.20百分点。从各月干旱风险度变化看,辽东地区干旱主要发生在5月、6月和9月,干旱风险度均在20%以下,其中5月干旱风险度减小3.20百分点,6月增加3.40百分点,9月增加3.8百分点。辽中:农作物生长季最大干旱风险度年际变化为5.6%~89.9%,平均51.80%,呈显著上升趋势,倾向率为2.31%/10a,近70年增加16.2百分点。经Mann-Kendall检验,以1979/1980年为突变点,突变后干旱风险度平均升高8.40百分点。从各月干旱风险度变化看,以5月、6月和9月干旱最严重,各月干旱风险度为7.90%~28.40%,5月干旱风险度线性增加2.00百分点,8月和9月则显著增加2.60百分点和3.90百分点。辽西:农作物生长季最大干旱风险度年际变化为28.20%~90.00%,平均63.10%,呈显著上升趋势,倾向率为1.55%/10a,近70年增加10.20百分点。经Mann-Kendall检验,以1979/1980年为突变点,突变后干旱风险度平均升高4.90百分点。从各月干旱风险度变化看,各月干旱出现概率均较多,且干旱非常严重,各月干旱风险度为14.60%~47.20%,5月和9月发生概率在90%以上,6月为10年6旱,7月为10年4旱,8月为10年5旱; 7月和9月干旱风险度显著升高,分别增加2.80百分点和4.60百分点;轻旱-重旱平均出现3.7次/a,每年平均发生干旱的概率为61.7%;中旱-重旱平均出现2.70次/a,概率为45.00%;重旱以上出现1.40次/a,概率为23.30%。

表2 1951-2020年辽宁省农作物生长季的干旱风险度变化

3 讨论

辽宁地区气温升高,升高的幅度接近全国平均水平[1,19]。研究结果表明,1951-2020年辽宁省农作物生长季降水量呈显著减少趋势,1979/1980年发生减少突变,突变后辽东、辽中和辽西农作物生长季降水量分别减少82.0 mm、59.0 mm和38.0 mm,与刘晓静等[20-23]的研究结果一致;农作物生长季降水量满足程度呈下降趋势,1979/1980年发生下降突变,平均下降15.6%,突变后辽东、辽中和辽西分别下降18.6%、17.1%和11.0%;农作物生长季干湿指数呈显著递减趋势,1979/1980年发生减小突变,平均减少约0.14,突变后辽东、辽中和辽西分别减少0.18、0.13和0.10;农作物生长季干旱风险度呈显著上升趋势,1980年后,辽东干旱风险度升高7.2百分点,其中6月增加3.4百分点,9月增加3.8百分点;辽宁中部干旱风险度升高8.4百分点,其中5月增加2.0百分点,8月和9月增加2.6百分点和3.9百分点;辽中干旱风险度升高4.9百分点,辽西是干旱非常严重的地区,5月和9月发生概率为90%以上,6月为10年6旱,7月为10年4旱,8月为10年5旱,1980后7月和9月干旱风险度显著升高,分别增加2.8百分点和4.6百分点;与王涛等[14]的研究结果一致。大气降水对农作物生长尤为重要,在气温升高、降水减少的气候条件下,暖干旱化趋势明显[24-25]。研究所采用的干湿指数、积分湿润指数(降水的农作物满足度)、干旱风险度方法是在刘振宏等[17,26]研究基础上总结制定的干旱分级标准,并从方法上做了新的拓展。客观真实地反应了辽宁省东、中、西部干旱的发生频率和强度,干旱分析结果与历史记载干旱发生状况基本一致,其中5月是农作物苗期,9月是成熟期,为干旱最严重时期,辽宁7-8月多雨季节与农作物旺盛生长期相重合,干旱频率和强度低于其他时期。辽宁干旱化日趋严重,农业结构调整势在必行。干旱风险度是对不同时段出现干旱以及干旱程度的考量,其方法还需进一步深入研究,以更加准确地明确干旱的变化特征。研究结果为了解辽宁地区大气降水的变化状态,掌握干旱变化特征,认知干旱的严重程度,规避干旱风险的农业管理奠定基础,为“三农”及粮食生产安全以及农业结构调整和防旱减灾提供参考。

4 结论

1951-2020年辽宁省农作物生长季降水量呈显著减少趋势,1979/1980年发生减少突变,平均减少约60.00 mm;农作物生长季降水量满足程度呈下降趋势,1979/1980年发生下降突变,平均下降15.6%;农作物生长季干湿指数呈显著递减趋势,1979/1980年发生减小突变,平均减小0.14;农作物生长季干旱风险度呈显著上升趋势。