一切皆可成梗?且慢!

2022-02-17 21:26:32武雯婧

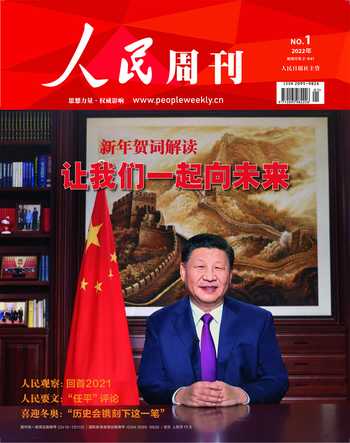

人民周刊 2022年1期

武雯婧

(“鸣镝”,箭矢的一种,飞时有声,是古代军中用于发号令的响箭,最早见于《史记·匈奴列传》。栏目借助此名,面对纷繁的社会热点,由果看因,洞察背后的社会学、经济学、人类学等原因,并通过主流传播阵地,引领舆论,输出主流价值观,以青春之我,发青年之聲。)

回想过去一年,你使用最为频繁的流行梗是哪一个?

是表达赞美敬意的刷屏词“yyds”,还是袒露内心触动的惯用语“破防了”,抑或是调侃自身困境的常用句“小丑竟是我自己”。

不可否认的是,从早年的“细思极恐”到近几年的“我看不懂,但我大受震撼”,从对公共事件的讨论转向对生活细节的调侃,以“梗”对话,凭“梗”识人,已成为互联网时代一道独特的“景观”。

细心观察,你会发现这些“梗”既勾勒出社会发展的大事小情,也蕴藏着人们对日常生活的直观体察,还折射出社会语言文化的最新变化。

教育部语言文字信息管理司编写的《中国语言生活状况报告》有所描述:当一个事件或一种现象出现时,人们不再用一堆陈旧的词去讲述它,而是将之概括成一个新词,用它来记录历史、描述社会、反映生活。

这解释了为什么相比于“上班族”,人们更喜欢以带着几分自嘲的“打工人”自称,相比于“热衷吃饭的人”,人们更喜欢多了几分趣味的“干饭人”。

而网络流行梗对于成长于互联网时代的年轻群体来说,更是发挥着“创造文化联结、跨越交流隔阂、寻求情感认同”的重要作用。

猜你喜欢

——基于社会反响的实证调查和学术研究

贵州工程应用技术学院学报(2022年5期)2023-01-17 03:28:44

科学文化(英文)(2022年2期)2022-11-25 14:13:33

初中生世界·九年级(2021年8期)2021-08-23 12:55:33

阅读(快乐英语高年级)(2021年6期)2021-08-09 09:31:16

韩国语教学与研究(2020年3期)2020-03-17 08:08:08

甘肃林业(2020年6期)2020-03-04 20:48:44

青年歌声(2019年12期)2019-12-17 06:32:48

中国收藏(2018年3期)2018-04-09 11:06:36

试题与研究·教学论坛(2017年14期)2017-04-10 09:18:52

花火B(2016年6期)2016-05-14 08:12:45