《蛮书》记载中的南诏服饰文化研究

吕余萍

(大理大学,云南 大理 671003)

南诏是与唐朝几乎同一时期存在于我国西南边疆的一个地方民族政权,历时二百五十余年。《新唐书》卷222记载:“南诏,东距爨,东南属交趾,西摩伽陀,西北与吐蕃接,南女王,西南骠,北抵益州,东北际黔、巫。”(1)欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975:6267.根据这一记载,可推南诏疆域东西三千里,南北四千六百里,大约110万平方公里,相当于今天云南面积的2.7倍。其时的南诏土地宽广,部落群体众多,生活方式极具地域性和族群特色,相应的服饰文化也颇具特色。

我们从《南诏图传》所绘的细奴逻父子躬耕于巍宝山下,其妻子和儿媳送饭场面中的人物服饰风格,以及《祭铁柱》里人物的服饰与发髻来看,其风格有盛唐文化的烙印,大多呈现“初袭汉服,后参诸戎风俗”的蛮汉结合服饰[1]251。因此,从人类社会发展、族群文化、地理位置等视角去看待一种服饰风格,人们在社会实践中为之赋予了新的意义,服饰也可以成为文化记忆的承载点、社会发展的“晴雨表”,具有承载人们精神文化需要的社会功能。研究南诏的服饰文化,了解社会发展阶段的本质,具有不可忽视的意义。

一、《蛮书》等记载中的南诏族群服饰

(一)南诏社会服饰总概

《蛮书》卷八《蛮夷风俗》载:“其蛮,丈夫一切披毡,其余衣服略与汉同,唯头囊特异耳。南诏以红绫,其余向下皆以皂绫绢。其制度取一幅物,近边撮缝为角,刻木如樗蒲头,实角中,总发于脑后为一髻,即取头囊都包裹头髻上结之。羽仪已下及诸动有一切房甄别者,然后得头囊。若子弟及四军罗苴己下,则当额络为一髻,不得带囊角;当顶撮髽髻,并披毡皮。”[2]208该段史料记载了南诏时期的男子披毡是常规服饰,这与当地的生活习性有较大关系,以畜牧和农业为主,养殖牛羊较多,物尽其用,把牛羊皮制成衣服来披,另外的一些衣服受到中原文化的影响,与汉族的服饰风格大致相同。南诏男子的头发很可能是承袭了古滇国人的椎髻,“总发于脑后为一髻”,再用头囊把那一髻包裹并打结固定,这在《南诏图传》《祭铁柱》的九人可以看到该种发式。其颜色也有所区别,南诏王官员、贵族用红色绫缎,制法是取红绫近边撮缝为角,其他职位较低以及平民百姓使用白色的绫绢缎子,从剑川石宝山石窟的造像看,南诏清平官以下官员的头囊与唐朝官员的幞头形制差别不大[1]256。青少年及一般军士则另有要求。唐初梁建方《西洱河风土记》关于大理地区人们服饰的记述:“男子以毡为披,女子絁布为裙衫,仍披毡皮之帔,头髻有发,一盘而成,形如髽。男女皆跣。”(2)方国瑜.云南史料丛刊(第二卷)[M].昆明:云南大学出版社,1998:218-219.李京《云南志略·诸夷风俗》“白人条”载:“男子披毡,椎髻。妇人不施脂粉,酥泽其发,以青纱分编绕首盘系,裹以攒顶黑巾;耳金环,象牙缠臂;衣绣方幅,以半身细毡为上服。”[3]87这是李京对南诏白蛮衣着、饰品、发型等总的概括,“裹以攒顶黑巾”则与南诏王和贵族们有所不同,这是一般平民所用的颜色。从以上史料记载可知,在南诏男子披毡是社会服装的潮流,女子主要以裙装为主,男女发型都是梳成椎髻状,并盘起来,这与其他相关史料的记载是相似的,也在剑川石钟山石窟中披毡人石刻像中得到了印证[4]。

《蛮书》卷八《蛮夷风俗》载:“妇人,一切不施粉黛,贵者以绫锦为裙襦,其上仍披锦方幅为饰。两股辫其发为髻。髻上及耳,多缀真珠、金贝、瑟瑟、琥珀。贵家仆女亦有裙衫。常披毡及以赠帛韬其髻,亦谓之头囊。”(3)樊绰.蛮书[M].向达,校.北京:中华书局,2019:209.《新唐书·南诏传》的记载也与之相似,妇人不施粉黛,贵族阶级用上等的锦绫制作裙子,绣精美的方幅为装饰,发型为椎髻,戴头囊等,生活在南诏的人们也追求服饰的美观,佩戴珍珠贝壳等首饰。此种服饰在今大理巍山县的彝族服饰中留存,其服饰装饰以银质首饰为主,也仍带有一顶高高的头囊,该头囊装饰华丽,颜色鲜艳,与整套服装搭配十分协调。

(二)南诏服饰制作原材料

《蛮书》卷七《云南管内物产》记载:“蛮地无桑,悉养柘蚕绕树。村邑人家柘林多者数顷,耸干数丈。二月初蚕已生,三月中茧出。抽丝法稍异中土。精者为纺丝绫,亦织为锦及绢。其纺丝入朱紫以为上服。锦文颇有密致奇采,蛮及家口悉不许为衣服。其绢极粗,原细入色,制如衾被,庶贱男女,计以披之。”[2]174南诏境内虽无可供养蚕的桑树,但是有“柘蚕绕树”,“柘”即柘树,是一种落叶灌木,该树的叶子可以喂蚕。从史料记载可知,村里柘树种植数量较多,长势较好,能为养蚕业提供丰富的食物来源,所以蚕丝产量也比较高,即李京《云南志略》记“地多桑柘,四时皆蚕”。抽丝的方法具有地方民族特色,精美细致地纺织成丝绫,或者是编织为锦和绢,都是上等的布料,而且“锦文颇有密致奇采”。

除了柘树,云南还有一部分地区盛产木棉。《蛮书》卷七《云南馆内物产第七》载“自银生城、柘南城、寻传、祁鲜已西,蕃蛮种并不养蚕,唯收娑罗树子破其壳,中白如柳絮,细为丝,织为方幅,裁之笼缎,男子妇女通服之。骠国、弥臣、弥诺悉皆披娑罗龙缎。”[2]183文中提到的这几个地区位于今天的景东、拓南城即永昌城西南,寻传、祁鲜属丽水节度管辖范围,今伊洛瓦底江上游。在以农业经济为主的南诏,纺织业有所发展,这反映人们已经掌握了养蚕抽丝、种麻纺织的技术以及生产各种精美的丝、麻、棉织物[5]。可知,娑罗树适合于生长在南方亚热带地区,伊洛瓦底江、金沙江、澜沧江、怒江、红河等高温河谷地带,该区域的人群不靠养蚕来获得蚕丝,而是因地制宜,种植名叫“娑罗树”的植物,即木棉树。剖开果壳,就有白如棉花细如丝的物质,俗称“娑罗布”,可编织为方幅,剪裁之后如同缎子一般,男女都用来制作衣服。

(三)南诏各部落族群的服饰

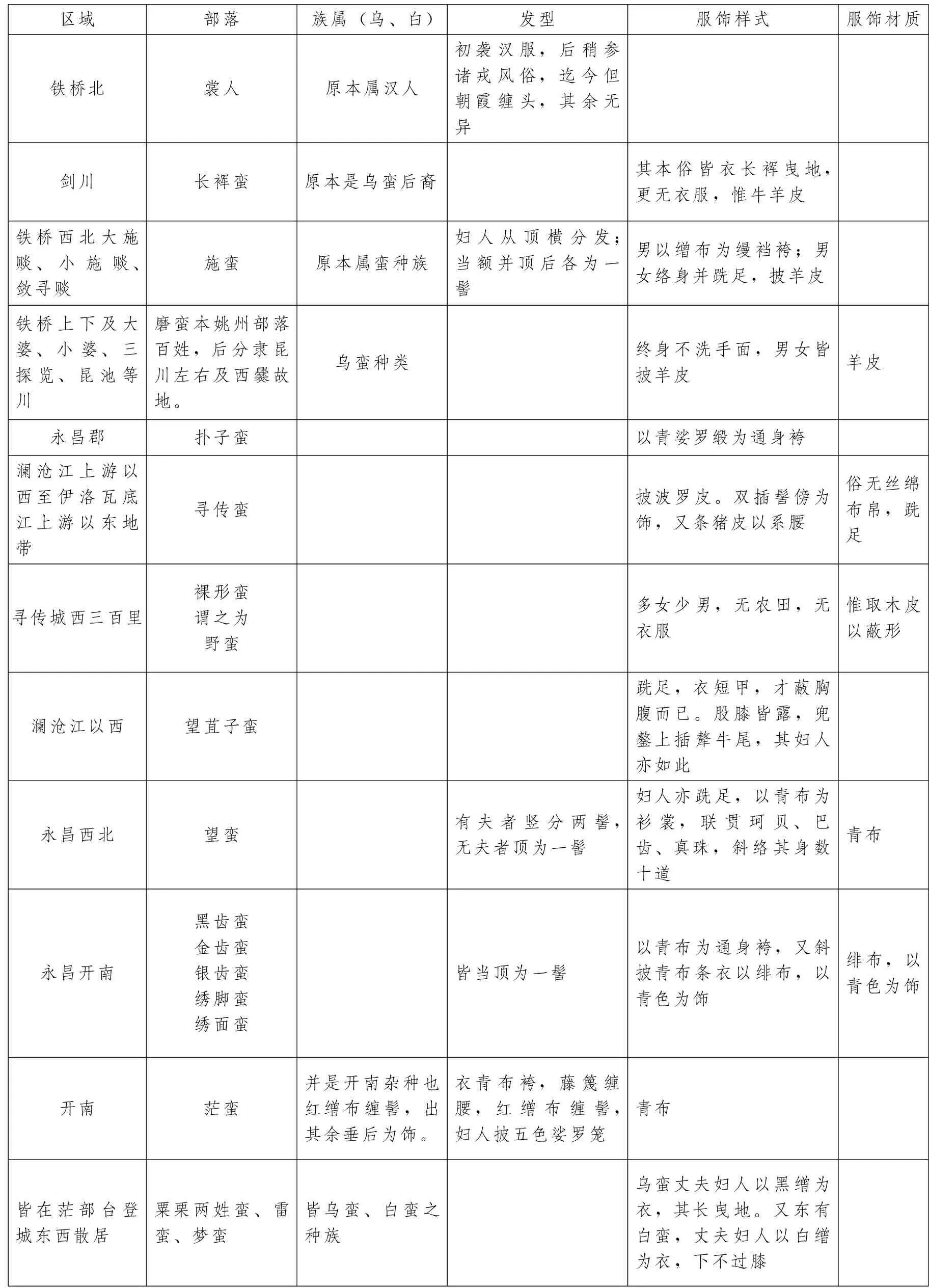

在南诏统治的地域内,各民族或者部落族群经济社会发展极不平衡,通过对唐朝樊绰《蛮书》[2]82-106所载部族的服饰进行分类梳理,可以窥见不同民族因生活地域、经济发展水平、审美情趣等都表现出明显的差异,导致各个地区的服饰也呈现明显的区别。如表1所示。

表1 《蛮书》所载族群的服饰概况

续表

由表1可见,以上所列部落由于生存的地理位置与南诏腹心地区较远,具有自身族群特色。男女发饰不同,与洱海周边的族群椎髻高耸稍有差异,女子散发,但多数男子还是以一髻为主,如茫蛮部落也戴头囊,并以红缯布缠髻。东爨乌蛮生蛮磨弥殿部落,剑川长裈蛮,铁桥上下及大婆城(今永胜)、小婆城(今蒗蕖)、三探览城(今永宁)、昆池等川的磨蛮、裳人、施蛮等部落,在南诏时由铁桥节度管辖,即今天的云南西北丽江地区[6],南诏时属乌蛮种类。有的部族如裳人穿汉式服饰,后来因与当地民族交往交融,又具有民族风格,仍有缠头习惯,其余无异。施蛮部落“男以缯布为缦裆袴;男女络身并跣足,披羊皮[2]94”。长裈蛮和磨蛮“男女皆披羊皮以牛羊皮作服饰”,因为没有布帛,只能借助自然资源,就地取材,牛羊可能是该部落群体主要的食物供给,如磨蛮“土多牛羊,一家即有羊群”,过渡到畜养牲畜的阶段,有较多的牲畜,皮毛就可用于制作服饰;又如裸形蛮,“无农田,无衣服,惟取木皮以蔽形”[2]100,直接采用树木来制作衣服,达到遮蔽的效果。这和很多经济发展水平较低、物资缺乏的社会呈现同样的生活方式。而居住于永昌地区的民族,如望蛮、黑齿蛮、金齿蛮、银齿蛮、绣脚蛮、茫蛮,“多以青布为衫裳”,“以青布为通身袴,又斜披青布条”,“以青色为饰”,“衣青布袴”。青布为该地区的主要服饰原材料,即前文所提到的木棉树,并且掌握了一定的染色技术,以青色为主,并且通身袴、披布条等风格,与今天的傣族服饰造型类似,大多数部族成为今天的傣族,同时也还佩戴其他饰品,如珂贝、巴齿、真珠等。

从邛部、台登勿邓部落和茫部台登城东西散居的粟栗两姓蛮、雷蛮、梦蛮来看,居住于该区域的皆是乌蛮、白蛮之种族,“乌蛮丈夫妇人以黑缯为衣,其长曳地。又东有白蛮,丈夫妇人以白缯为衣,下不过膝”[2]105,乌蛮、白蛮具有自己身份象征的服饰颜色,以黑白两色最为常见,“乌蛮尚黑、白蛮尚白”也有所体现,并且长短也有各自约定俗成的长度。白蛮主要生活在湖滨坝区,接受汉文化水平较高,以农耕稻作为主,衣服太长不便于下水劳作;乌蛮多生活在半山区,接受汉文化较少,以畜牧业为主,衣服多以牛羊皮为主,保暖效果较好。还有一种不穿鞋的习惯,“妇人亦跣足”,即使赤足也不影响奔跑作战,身手矫捷,“历险如飞”,这是非常具有南诏特色的,我们能在《南诏图传》和《张胜温梵像卷》看到,即使是王室贵胄,身穿华丽的服装,都没有穿鞋,南诏国“俗皆跣足,虽清平官大军将亦不以为耻(4)樊绰.蛮书校注[M].向达,校注.北京:中华书局,2019:208.”。这是南诏的穿着风俗,但随着生产力发展,文化水平的提高,唐朝汉文化的持续浸润,穿靴和穿鞋子也呈必然趋势。

当前大理的巍山、南涧等地山区的彝族服饰类型对上述造型有所承袭。彝族男子头包黑布包头,上身穿对襟衣,外披黑色羊毛披毡,下身着宽筒长裤。耳部坠环,腰挎刀。妇女服饰头顶黑色包头,上身穿前短后长的长袖对襟衣,外套黑色、红色圆口领褂。有的地方妇女下身着裙,有的地方则着裤,系绣花围腰,脚着绣花鞋。部分地方妇女披羊皮披毡,头部、颈部及手臂,多有金银饰物。服饰细部多绣花[7]135。可见南诏在巍山建立地方政权,给当地民众留下了源远流长的影响。在巍山县,女子结婚后佩戴黑色布包头,西山彝族的裹头是用大黑布一层一层缠绕,不同地区形状各异。羊毛披毡、耳环、群装等样式,还保存得较为完善,只有较少的改动,如图1所示。

图1 巍山西山马鞍山乡和紫金乡女子服饰(5)图片来源:巍山彝学会左田老师提供 。

二、南诏服饰的特点及其象征意义

利奇强调“象征不可能在孤立的条件下得到理解,象征总是潜在地具有多种解释,只有当象征作为一整套的文化组成部分并与其他象征进行对比时,它们才产生含义,因此,就必须详细研究该象征的文化背景。”[8]中国古代,不同等级的贵族、不同官阶的官员、不同职业的平民百姓都有不同的服装和饰品,使人能从穿戴来区分一个人的阶级地位,衣冠制度是封建宗法秩序的一项重要内容,历代严格执行,不敢轻易改变[1]252。

(一) 波罗皮与战功

《蛮书》卷八《蛮夷风俗》载:“又有超等殊功者,则得全披波罗皮。其次功则胸前背后得披,而阙其袖。又以次功,则胸前得披,并阙其背。谓之‘大虫皮’,亦曰‘波罗皮’。谓腰带曰佉苴。”[2]208可见,南诏境内的服饰制度也有具有明确规定,武士们的穿着是由其战功决定的,其颜色和服装的材质以及各种配饰和造型根据战绩逐级加之,战功越高,其服饰也就越完整。有超等殊功的将士,才能得全披波罗皮。次等功的则胸前背后得披,没有袖子。再低一等功的,则只有胸前得披一块,其背没有虎皮。南诏军队通过波罗皮这一服饰来显示战功,这种独特的功勋表彰方式,利于激发战将们的作战积极性。此外,《蛮书》卷七《云南管内物产》载:“亦有刺绣,蛮王并清平官礼衣悉服锦绣,皆上缀波罗皮。俗不解织绫罗,自大和三年蛮贼寇西川,虏掠巧儿及女工非少,如今悉解织绫罗也。”[2]174在《南诏德化碑》的碑阴部分,记载了多人的官职和在战争中取得的战绩,其中清平官大军将多披大虫皮。“南诏异牟寻衣金甲,披大虫皮,执双铎鞘。”[2]251可看出南诏王在接受唐朝册封时盛装出席,用象征至高无上的金色和大虫皮来表示对此次册封仪式的重视,也有的将士因战功显赫,同时获得紫袍金带兼大虫皮。同书载:“大虫,南诏所披皮,赤黑文深,炳然可爱。云大虫在高山穷谷者则佳,如在平川,文浅不任用。”[2]202-203在《南诏图传》和《张胜温梵像卷》的南诏、大理国王及官员的服饰图案中,可看到国王和大军将们“身披毡”和“波罗皮”的图像[9]。南诏时期的“波罗”即老虎,《蛮书》记载的十六个白蛮语音之中,第一个就是老虎谓之波罗。这是唐代人记载的南诏白蛮语,一千多年之后的今天,白族仍称雄性的老虎为波罗、雌虎为莫罗,泛称一切虎为罗,汉字记作罗、逻、乐,南诏王室的姓名制度父子连名制也喜欢在名字上夹个“逻”字,用虎为自己的名字深感荣耀。也可看到,老虎在南诏的象征意义。把老虎的图案绣在衣服上,或者身披老虎皮体现出战胜敌人如猛虎一般。虎是白族图腾崇拜物之一,虎的威武和雄壮在白族人民的心目中是美好的象征。至今,怒江的白族支系勒墨人的一部分仍以虎为图腾,取名字以虎字在前[10],白族人把雄性白虎视为自己的祖先,他们要出远门时一定要选在虎日(寅日),从远方回来也要算准虎日才进门,他们认为虎能保佑平安吉祥;婚嫁迎娶等重大喜庆活动,多以虎日为吉日。同时,虎图腾的运用较为广泛,比如虎头帽、虎头鞋、虎形肚兜等。在今滇东北的镇雄县彝族“纳芮”支系的妇女服饰在长衫的前摆和后摆上,用彩色布料和绸子织成“五朵云”图案绣在衣服上,每一朵云恰似一只变形的虎头,这也反映了彝族人民对虎图腾的崇拜[11]。

(二) 颜色、布料与等级关系

服饰颜色是中国封建社会区分阶级的重要标志,唐朝用黄色来代表皇帝,各品级的勋爵、官员服色分别为:一、二、三品的用紫色,四、五品的用绯色(红色),六、七品的用绿色,八、九品的用青色[1]253。《新唐书》载:“太宗时,士人以棠(枲)苧(麻布)襕衫为上服,贵女功之始也。一命以黄,再命以黑,三命以纁,四命以绿,五命以紫。士服短褐,庶人以白。”(6)欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975:527.其中对不同阶级的人群服装颜色具有明确的规定,“庶人以白”为主要颜色,明令平民衣着不许穿着色彩鲜明,只能用麻布本色[12]。唐时,四川成都是我国手工业技艺较高的地区,南诏弄栋节度使王嵯巅入成都带来很多能工巧匠,也使蜀锦绫罗的卓越染织技术传入南诏境内,“如今悉解织绫罗”,极大提高了南诏的手工纺织和制作精美服饰的技术,体现了南诏文化的开放性和包容性,不断利用现有资源充实社会生活。“曹长已下,得系金佉苴。或有等第载功褒奖得系者,不限常例。马骑甲仗,多用犀革,亦杂用牛皮。负排罗苴子已下,未得系金佉苴者,悉用犀革为佉苴,皆朱漆之。”[2]208南诏武士的腰带“佉苴”是战功和荣誉的标志,这也是南诏武士戎装的特点。罗苴子是南诏的最下级军官,凡罗苴子以上的军官得系金怯苴,以下的战士,得系皮制朱漆佉苴[1]258。

《蛮书》卷七《云南管内物产》记载:“其纺丝入朱紫以为上服。锦文颇有密致奇采,蛮及家口悉不许为衣服。其绢极粗,原细入色,制如衾被,庶贱男女,计以披之。”[2]173南诏服饰的染色技术和刺绣工艺也达到较高水平。纺丝的颜色也有特定的含义,遵守唐制,代表着不同的阶级地位,《蛮书》卷八《蛮夷风俗》载“贵绯紫两色。得紫后有大功则得锦。”[2]208在《南诏德化碑》的碑阴面记载较多的服饰颜色,根据不一样的职位和战绩授予不同颜色的官袍,这也是军功的象征。比如,“段忠国,清平官大军将大金告身赏锦袍金带;大军将前户曹长拓东城大军(将)赏二色绫;大军将小金告身赏锦袍金带;大军将小银告身赏二色绫袍金带”[2]327等,多有记载官职、战绩和授予服饰的颜色呈对应关系,其中小金、小银、小铜告身者被赏赐紫袍和金带。可见,红色和紫色属于上等的服饰,且绣有精致绮丽图案的服饰,只有朝廷官员和获得战功的将士才能享有,得到紫色的服饰后如再获大功,又会得到锦制即更加华丽的服饰,这些颜色和材质分别象征着特殊的战绩和地位。这与前文提到的磨蛮“男女皆披羊皮以牛羊皮作服饰”,裸形蛮“惟取木皮以蔽形”,望蛮、金齿蛮等“多以青布为衫裳”以及“乌蛮丈夫妇人以黑缯为衣,白蛮,丈夫妇人以白缯为衣,下不过膝”等族群的服饰有明显区别。反之,布料品质较低,做工粗糙,颜色未经加工的就被制作成衾被,百姓披之,这类服饰经济耐用,适合于平民百姓的需求状况。唐代诗人杜甫的《茅屋为秋风所破歌》“布衾多年冷似铁”,就可知其“衾被”的酸楚,以及所代表的阶层人群,与“上服”形成鲜明对比。演变至今,社会经济发展较好,阶级划分逐渐削弱甚至消失,大理白族女子服饰色彩明快,对比强烈,顶戴飘穗“顶头”,细部制作精细,如袖口、领沿、腰带、头帕、裤脚、裙边等,都绣着精美的刺绣图案[7]134。

(三) 盛唐文化对南诏社会生活的影响

在南诏政权建设与巩固过程中,唐朝所起的示范作用是十分明显的,从政治建设到经济、文化、军事、城镇设置等都影响到我国西南地区。当时南诏作为统治西南这一广大疆域的主导政权,也积极学习、模仿了唐朝的治理经验和有利因素,南诏贵族子弟不断前往长安朝贡,阁罗凤“不读非圣之书,尝学字人之术[2]319”。服饰作为日常生活的必需品,从统治者到地方平民百姓的服饰风格都受到了唐朝汉文化的浸润。究其本质也是中央王朝文化流入地方而地方积极接受的体现,其中阁罗凤于天宝末年(756年)攻唐巂州时虏获唐朝西泸令郑回,加速了南诏对盛唐文化的吸收和借鉴。《旧唐书》卷197载:“有郑回者,本相州人,天宝中举明经,授巂州西泸县令。巂州陷,为所虏。阁罗凤以回有儒学,更名曰蛮利,甚爱重之,命教凤迦异,及异牟寻立,又命教其子寻梦凑。回久为蛮师,凡授学,虽牟寻、梦凑,回得棰挞,故牟寻以下皆严惮之。蛮谓相为清平官,凡置六人。牟寻以回为清平官,事皆咨之,秉政用事。”[13]3593由此史料记载可知,任用郑回作为南诏宫廷的教师,自阁罗凤至异牟寻时的南诏王,对郑回几乎是言听计从,郑回能任意处置,同时担任清平官,具有极高的权力和地位,异牟寻“事皆咨之”,这就使得南诏上层阶级接触并逐渐接受汉文化。之后,劝丰祐时期,文宗大和三年(公元829年),南诏弄栋节度使王嵯巅率兵进攻西川,掠夺蜀川子女工技数千人,这对于南诏和唐朝来说都是一件震惊朝野的大事,是南诏物质文化发展的重要转折点,让南诏接触到大量的唐朝手工技艺,就此把唐朝文化引进南诏社会生活。《旧唐书》卷197载:“大和三年,杜元颖镇西川,以文儒自高,不练戎事,南蛮趁我无备,大举诸部入寇……十一月,蜀川出军与战,不利。陷我邛州,逼成都府,入梓州西郭,驱劫玉帛子女而去……明年正月,其王蒙嵯颠以表自陈请罪,兼疏元颖过失。”[12]3595李京《云南志略》载:“唐太和中,蒙氏取邛、戎、雟三州,遂入成都,掠子女工技数万人南归,云南有纂组文绣自此始……男女首戴次工,制如中原渔人之蒲笠,差大,编竹为之,覆以黑毡。亲旧虽久别,无跪拜,唯取次工以为礼。”[3]86通过这次战争,南诏从成都地区得到了数万名手工业者,在郑回和蜀川工技师们的促进作用下,使南诏的各项制度及其社会生活具有明显仿唐的迹象并且逐渐接受盛唐文化的影响。因此,南诏在军事、政治的建置形式方面,大多汲取自当时的唐朝,是有其历史根源和社会根源的,并非偶然。正如禺驰先生所指出的“南诏文化也就是在盛唐之音的这种社会氛围和思想基础的深刻影响下发展起来的”[14],使南诏本土文化更加充满活力。

三、结语

服饰是民族文化的外化形式,它把物质文化与精神文明融于一体,体现着各民族独特的生活水准、色尚喜好、审美情趣和工艺水平[7]134。在一些研究中,基本社会生活的研究往往被忽略,但正是这些基础的物质奠定了社会的发展,从文化层面看待服饰,也具有重要意义。在人类学看来,每一种物质都有其特定的意义,每种服饰穿戴习惯和风格都不是随意形成的,我们日常生活中最习以为常的服饰也是经济、政治、文化、环境等多重因素共同塑造的结果,融汇了人们对历史的记忆,并且不同民族的日常服饰都是与当地的自然地理环境相联系的,都有其合理性。人类的繁衍与发展离不开各地区、各族群丰富多样的社会生活方式,我们应尊重和包容不同民族的风格特性,这不仅对本民族文化以及其他人口较少民族服饰的传承发展具有重要参考价值,而且对我国少数民族的总体发展也具有一定的现实意义[15]。

在用人类学的视野和方法发现我们日常生活中的服饰文化行为和现象背后所蕴含的文化意义,服饰不仅是避寒保暖的必需品,而是具有等级身份和地理环境等层面更深层次的文化意义。因此,分析南诏族群的服饰文化,特别是由于社会发展不平衡,所处地域环境的特殊性,以及与南诏老虎崇拜、军功奖赏体系相对应,各族群显示出其文化特色。同时,我们能看到南诏的文化是开放的、多元性的,具有汉唐文化的烙印,对汉唐文化吸收、借鉴,这有助于我们全面探讨南诏境内的生活习俗和社会风尚以及南诏与唐朝的交流关系,从而加深对南诏的精神文明和社会文化、政治体系和经济水平的整体认知,也为铸牢中华民族共同体意识奠定了丰厚的历史基础。