影子教育的剧场效应研究

——基于中国教育追踪调查数据分析

薛海平,徐丹诚

一、引言

近些年来,教育竞争愈演愈烈,“鸡娃”“海淀妈妈”等畸形教育产物层出不穷。教育竞争的加剧使得家庭对子女的投入从校内转向影子教育。在国际学术界被称作影子教育的课外补习(Stevenson and Baker, 1992),作为提升学生成绩而进行的补充性教育活动(Bray and Kwok, 2003),已经成为教育竞争的重要形式(Song et al., 2013)。影子教育近些年来在发展中国家和东亚地区逐渐盛行(Dang et al., 2008),已有研究表明我国有32.4%的基础教育阶段学生参与了影子教育,且参与人数呈逐年上升趋势(薛海平和左舒艺, 2021)。2017年中国教育财政家庭调查根据各学段在校生的规模估计,全国校外教育行业总体规模达到4580多亿元(魏易, 2018)。当一个学生参与影子教育并取得了一定成效时,周围的学生和家长见状也加入影子教育行列,如同剧场中的后排观众为了看清舞台而随前排观众起身,最终全场观众全程站立观影,此现象被称为“剧场效应”。在“剧场”中,一旦某个人站起来争取有利视角,同时又漠不关心他人利益时,其他人出于从众、效仿等考量也纷纷站起来了(丁锦宏, 2018)。越来越多的学生加入影子教育的“剧场”,最终将进一步加重学生的学业负担和家长教育焦虑。

“剧场”里的观众互相参照和模仿,学生群体内部也存在着相互比较和参照。国内外学者的研究均表明学生同伴的行为和决策会影响个体的行为(Bursztyn et al., 2014; 吴愈晓和张帆, 2020),学生个体参与影子教育的行为也有可能受到同伴参与影子教育的影响。但是,既有研究多集中于学生个体和家庭因素对学生参与影子教育的影响(方晨晨和薛海平, 2015; 童星, 2017; 张美丽和吴瑞君, 2021),较少有研究探讨同伴参与影子教育对学生个体参与影子教育的影响。2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策),“双减”政策的发布表明亟需解决影子教育加重学生学业负担的问题。但是,当“双减”政策发布后,部分家长并未理解“双减”政策的真实用意,他们将影子教育从周末转移至周中,或是通过“住家教师”“众筹私教”等隐形变异方式来规避“双减”政策。此举将对“双减”政策的落地形成阻碍,影子教育加重学生学业负担的问题也无法得以有效解决。因此,为争取家长对“双减”政策的理解与配合,推动“双减”政策真正落地,进而有效减轻学生学业负担,需要进一步探析学生参与影子教育的深层次原因。

“参照群体理论”(Reference Group Theory)是解释同伴影响的主要理论(周东洋和吴愈晓, 2018)。同时,本研究考虑到家庭资源与学生教育获得相关(Teachman, 1987),“剧场效应”在不同社会经济地位及城乡家庭之间可能存在异质性,故使用有效地维持不平等理论(Effectively Maintained Inequality,EMI理论)进行分析。因此,本研究利用参照群体理论和有效地维持不平等理论为理论分析框架,基于2014年、2015年中国教育追踪调查数据,采用多层线性贝努里模型,探究影子教育是否存在“剧场效应”及影子教育的“剧场效应”在不同家庭社会经济地位及城乡家庭之间是否存在异质性。同时,本研究将班级和学校同伴影子教育参与率的滞后期纳入回归模型,检验影子教育的“剧场效应”是否具有稳健性。

本研究后续安排如下:第二部分对“剧场效应”及“剧场效应”与影子教育关系的相关文献进行回顾;第三部分梳理本研究的理论基础并提出研究假设;第四部分介绍本研究的数据来源、所用变量和研究方法;第五部分为数据分析的结果;第六部分针对数据分析结果进行讨论并提出相应政策建议。

二、相关文献回顾

(一)剧场效应与同伴影响

当前有关“剧场效应”的实证研究很少,“剧场效应”在教育中表现为同伴影响,故本研究对同伴影响的文献进行综述。国内外学者的研究发现,学生同伴与学生个体的学业表现存在显著的相关关系。从国外研究来看,Rambaran等(2017)对来自加利福尼亚州一所中学的数据进行分析,发现学生成绩随时间推移逐渐与同伴相似 。Wolf等(2021)对来自加纳大阿克拉地区的学前学生数据进行分析,发现同伴的学术和非学术技能对学生个体均有显著影响 。从国内研究来看,袁玉芝(2016)利用上海2012年的PISA数据,研究表明班级同伴的平均成绩越高,个体学业的发展越好 。袁舟航等(2018)通过调查数据的分析发现,同班级和一起学习的同伴对学生个体的成绩具有显著正向影响 。宗庆庆和李雪松(2018)使用2014年中国教育追踪调查数据进行分析,发现积极或消极的同伴会对学生自身的学习成绩造成显著正向或负向影响 。沙晶莹和张向葵(2020)通过实证研究发现,学生的学业投入与成绩存在显著的同伴影响 。吴愈晓和张帆(2020)对全国大样本追踪数据分析发现,同班同学的学业成绩对学生个体的心理健康状况和学业成绩均有显著影响 。同时,国内外学者也关注到了同伴对学生行为的影响。邓小平等(2017)、Choi和Kim(2021)的研究发现青少年的偏差行为,如吸烟、暴力、酗酒等都存在同伴影响 。

家长在学生成长过程中扮演重要角色,家长会受到子女同伴的影响进而影响子女的学业表现。国内外学者的研究表明,家长朋辈互动会著影响子女的学业表现。黄亮(2016)的实证研究发现,家长参与家长会对学生成绩有显著正向影响 。李佳丽(2017)的实证研究发现,家长与子女同伴的联系能显著提高学生的学业成绩 。Park和Holloway(2017)使用ECLS-K追踪数据分析发现,家长不同方式的朋辈互动能提升子女的学业成绩 。高翔和薛海平(2020)通过对中国教育追踪调查2015年的数据进行分析发现,家长与子女同学及其家长交流对子女成绩具有显著正向影响。

(二)剧场效应与影子教育

既有研究证实了学生个体行为的确会受到同伴的影响,故同伴参与影子教育也有可能影响学生个体参与影子教育。有一些学者分析了学生个体、家庭、学校因素对参与影子教育的影响,薛海平和李静(2016)、李佳丽和胡咏梅(2017)、宋海生和薛海平(2018)及胡咏梅和王亚男(2019)对学生个体特征、家庭背景和学校排名、区域等因素对学生参与影子教育的影响进行实证研究,极少有国内外学者探讨同伴参与影子教育对学生个体参与影子教育的影响。基于北京市海淀区小学的抽样调查数据,张羽等(2015)的研究结果表明,同伴中加入影子教育的越多,学生个体参与影子教育越早。周东洋和吴愈晓(2018)使用多层混合效应模型对中国教育追踪调查基线数据进行分析,发现班级内影子教育参与比例越高,学生个体参与影子教育可能性和支出越高。Dwita等(2018)对苏门答腊13个城市433名影子教育参与者进行了问卷调查,研究发现同伴是学生参与影子教育的激励因素。疏仁美等(2019)提出影子教育中的“剧场效应”发展的最终表现为学生们的排名排序与不参与影子教育时相比并无明显变化。杨莉(2021)利用中国教育追踪调查两期数据,发现班级同伴校外补习支出对个体校外补习支出具有显著的正向影响,并且父亲为精英职业、富裕家庭学生校外补习支出受同伴效应的影响更大。

综上所述,已有研究多从学生个体和家庭方面探究影子教育影响因素,但是针对同伴参与影子教育与学生个体参与影子教育二者关系的研究较少。已有研究存在如下不足:第一,已有研究选择的同伴群体仅为学生所在班级的同学,但现实中学生的交往范围并不限于班级内,校内班级外同伴参与影子教育也可能对学生个体影子教育参与决策产生影响,没有研究去比较不同群体同伴参与影子教育对学生个体参与影子教育影响的差异;第二,已有研究在探讨同伴效应对不同家庭父母职业层级的学生参与影子教育的影响时仅将家庭父母职业阶层仅分为精英阶层和非精英阶层,忽视了体量较庞大的中产阶层,故研究结论不够精确;第三,已有研究未考虑同伴效应对城乡间学生参与影子教育的影响异质性。

三、理论基础与研究假设

参照群体(reference group)也被称为重要他人(significant others),是指在个体社会化以及心理人格形成的过程中具有重要影响的具体人物(顾明远, 1992),这一概念由海曼(Hyman)于1942年提出(陈家瑶等, 2006)。帕克(Park)和莱斯格(Lessig)将参照群体定义为对个体的评价、愿望或行为具有显著相关的现实或想象中的个人或群体。本研究借鉴此定义将学生同班级和同校的同学当作学生个体的参照群体。参照群体为个体行为的发生和保持提供标准,具有“规范”作用,是被个体接受了的价值的源泉(默顿, 2006) 。学生在社会化中必然与他人产生联系,这些联系对个体的行为改变起到了重要的作用(金盛华, 2005) 。已有研究表明家庭教育支出的确会随其所在社区平均教育支出的增加而加大(余丽甜和詹宇波, 2018) 。同时,学生在校内的交往对象以朝夕相处的同班同学为主,参照群体的“规范”功能可能更多发生于学生个体和同班同学之间。据此,本研究提出假设:

H1:班级或学校同伴影子教育参与率越高,学生参与影子教育的概率越大,且班级同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的影响更大。

EMI理论指出当某等级学校教育几乎达到普及时,优势阶层将寻求该教育水平中存在的任何质量差异的其他教育类型,并利用自身的优势来获得高质量的教育为其子女保持教育竞争优势(Lucas, 2001) 。优势阶层逐渐将目光转向海外寻求优质教育,已有研究表明富裕家庭的子女更倾向于出国留学,他们与其他同龄学生处于不同的教育“赛道” (张建新和王晓艳, 2014) 。家庭社会经济地位中等的学生家长本身受过良好的教育,其中部分家长通过教育实现了阶层向上流动,虽然他们对教育有着更高的渴望,但是高昂的出国留学学费往往令其望而却步,只能疯狂地“卷入”国内教育竞争。社会经济地位较低的家庭由于教育资源限制或缺乏文化资本,对教育内在价值的认识有限,受教育成本增加和教育收益缩减的影响,经济支付能力较低的家庭就会另谋他路(张翼, 2016) 。因此,社会经济地位中等的家庭参与教育竞争程度更深,更有可能受同伴的影响参与影子教育。据此,本研究提出假设:

H2:班级或学校同伴影子教育参与率越高,父母职业层级为中层的学生参与影子教育的概率越大。

H3:班级或学校同伴影子教育参与率越高,家庭经济中等的学生参与影子教育的概率越大。

我国城乡间家庭教育投入存在明显差异,城市家庭的教育投入,尤其是影子教育的投入明显高于农村家庭(刘保中, 2017) 。城市中教育市场发达,教育竞争尤为激烈,城市中数量众多的学生与少量的优质教育名额的矛盾突出。同时,城市的家长之间、学生之间联络方式多样且频繁,“母职经纪人”的出现表明城市中的家长已逐渐深入到子女的教育当中(杨可, 2018; 雷望红, 2020) 。因此,城市中的家长和学生更有可能在频繁的互相交往中受到同伴的影响而作出参与影子教育的决策。据此,本研究提出假设:

H4:班级或学校同伴影子教育参与率对城市学生参与影子教育的影响高于农村学生,即班级或学校同伴影子教育参与率对城乡学生参与影子教育的影响存在异质性。

四、数据来源与变量说明

(一)数据来源

本研究基于中国人民大学中国调查与数据中心设计与实施的中国教育追踪调查数据(China Education Panel Survey, 简称CEPS),CEPS以2013-2014学年为基线,以7年级和9年级两个同期群为调查起点,2014-2015年数据是基于CEPS2013-2014进行的追访。该调查采用多阶段的概率与规模成比例(PPS)的抽样方法从全国随机抽取了28个县级单位作为调查点。在入选的县级单位随机抽取了112所学校中的438个班级进行调查,被抽中班级的全体学生进入样本。本研究使用的两年数据样本容量分别为14376名和6726名。CEPS调查了学生的个人信息、家庭经济状况、家长教育期望和家长职业、学历等家庭层面信息,以及学校生师比、区位、排名等学校层面信息,故适用于本研究。

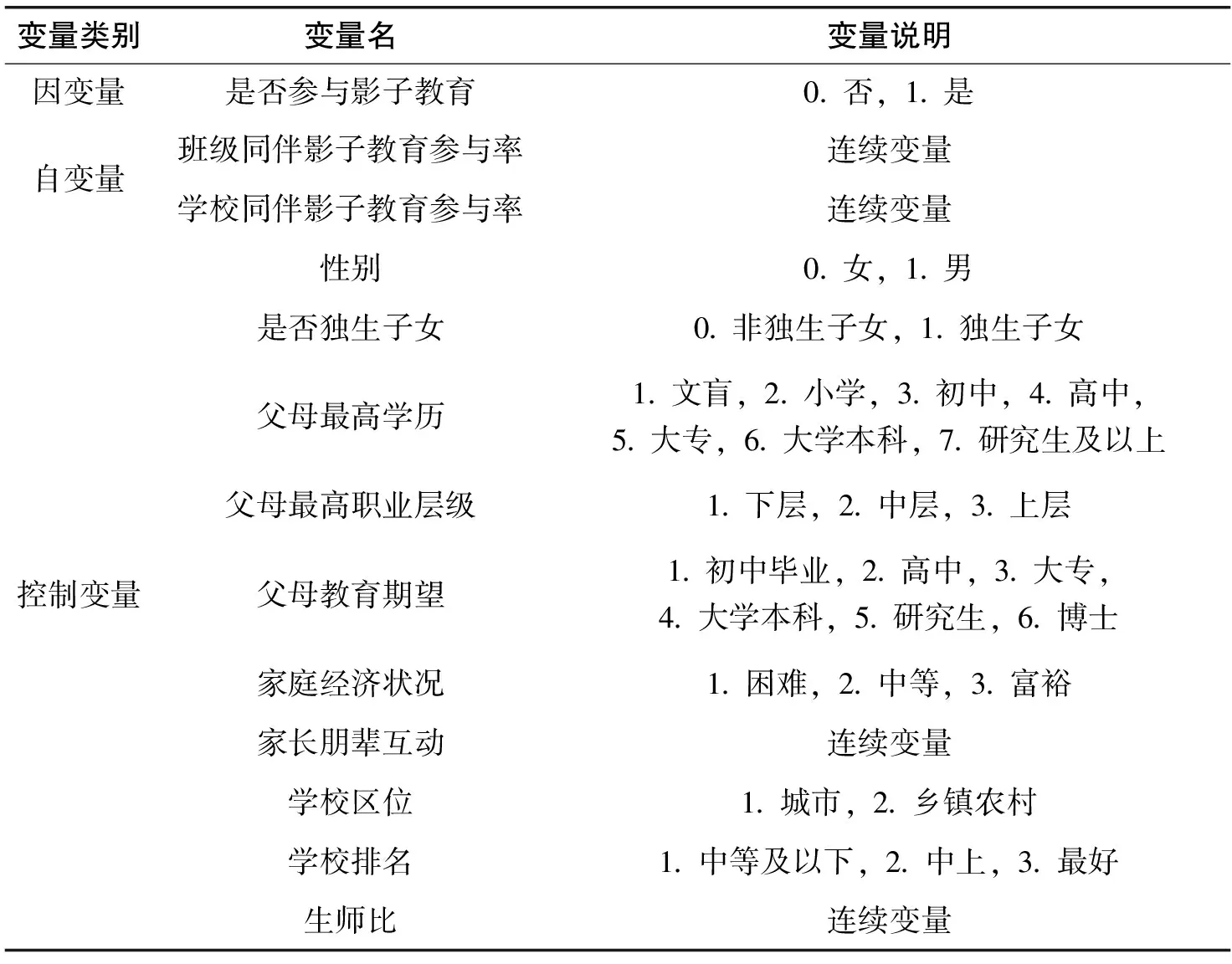

(二)变量说明

1.因变量

本研究因变量为是否参与影子教育。影子教育包括校外学科类和兴趣类补习,由家长和学生问卷中关于校外活动时间、补习支出和假期活动三类提及影子教育的问题构成二分类变量“是否参与影子教育”,以未参与作为参照类别。

2.自变量

本研究自变量为班级同伴影子教育参与率和学校同伴影子教育参与率。本研究分别以班级和学校代码为单位将“是否参与影子教育”进行汇总,再分别除以班级人数和学校人数,从而得出班级同伴影子教育参与率和学校同伴影子教育参与率。

3.控制变量

本研究从学生个体、家庭和学校三个层面中选取可能影响参与影子教育的因素作为控制变量。个体层面包括性别、独生子女等变量。家庭层面包括家庭经济状况、父母最高学历、职业层级、父母教育期望以及家长朋辈互动,其中家长朋辈互动为“家长认识孩子同学”和“家长认识孩子同学的家长”两个变量相加而成的连续变量,该值越大代表家长的同辈互动程度越强。学校层面所选取的变量为学校区位、学校排名和生师比。

(三)研究方法

本研究所用的中国教育追踪调查数据(CEPS)包含学校层面和学生层面的变量,二者具有嵌套关系,故本研究采用多层线性贝努里模型,建立学生个体和学校两个层面的估计模型:

1.零模型(null model)

零模型将影子教育参与率的总差异分解为学生个体和学校间差异两个层面,主要用于探讨学生影子教育参与率在学校间是否存在显著差异,模型如下:

学生层:Yij=β0j+rij

(1)

学校层:β0j=ϒ00+μ0j

(2)

其中,Yij表示第j个学校第i个学生是否参与影子教育,β0j表示j学校的学生平均影子教育参与率,rij表示学生间随机效应,ϒ00表示总体学生影子教育参与率,μ0j表示校际间随机效应。

2.全模型(full model)

在零模型的基础上加上学生层面和学校层面的变量构建全模型,主要用来考察学生层面和学校层面的变量对学生是否参与影子教育的影响,模型如下:

学生层:

Yij=β0j+β2jgender+β2jonlychild+β3joccupation+β4jeconomy+β5jeducation+β6jexpect+β7jparent_inter+rij

(3)

学校层:

β0j=ϒ00+ϒ01shadoweducation_pro+ϒ02area+ϒ03rank+ϒ04st_ratio+μ0j

(4)

其中,学生层中的gender代表学生性别,onlychild代表是否为独生子女,occupation代表父母职业层级,economy代表家庭经济状况,education代表父母最高学历,expect代表家长教育期望,parent_inter代表家长朋辈互动;学校层中的shadow education_pro代表班级或学校同伴影子教育参与率,area代表学校所在地区,rank代表学校排名,st_ratio代表生师比。

五、班级或学校同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的影响

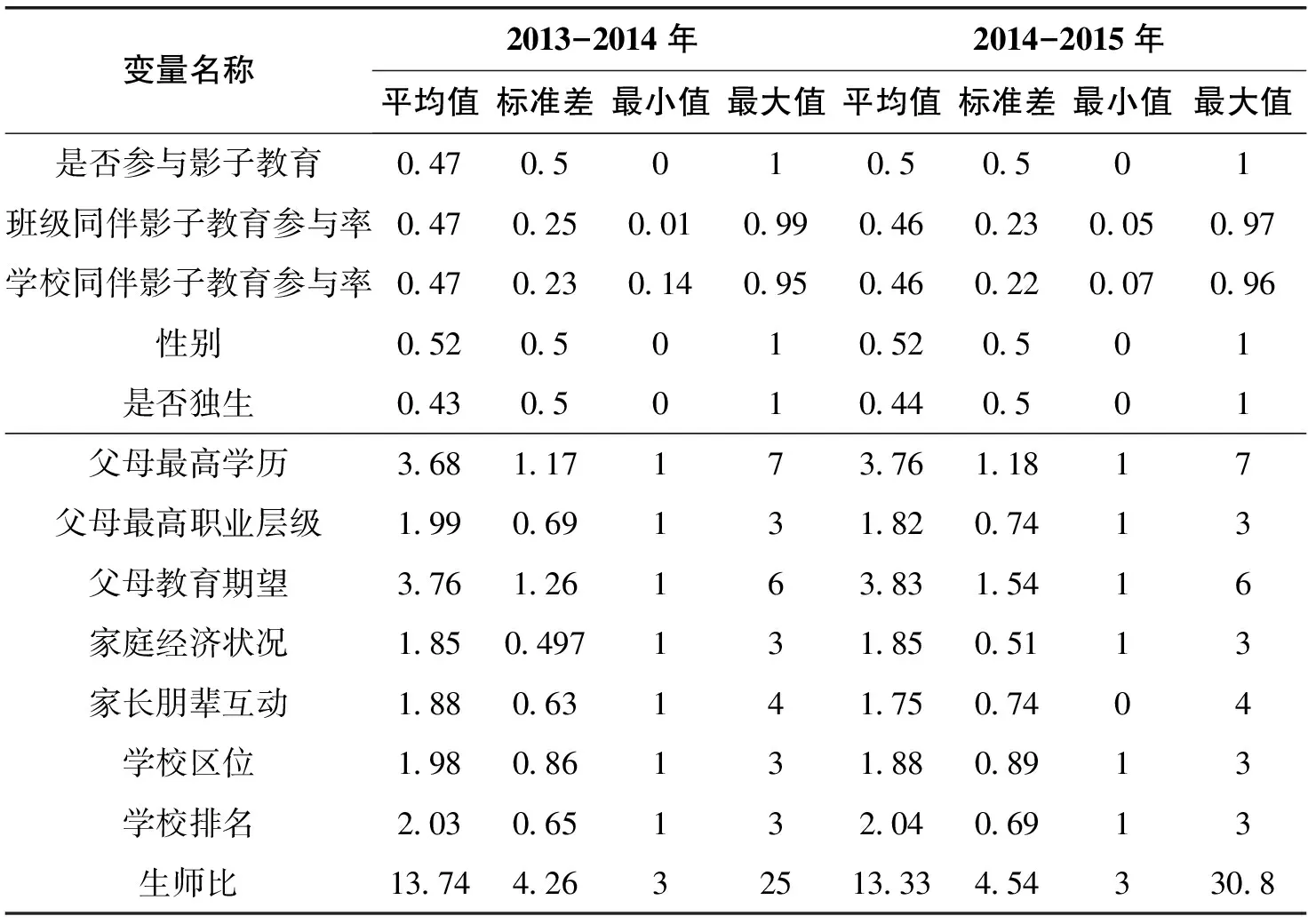

(一)描述统计

表2呈现了本研究所使用变量的描述性统计。从表2可得,2014年有47%的初中生参与了影子教育,学生所在班级和学校同伴影子教育参与率均为47%。2015年有50%的学生参与了影子教育,学生所在班级和学校同伴影子教育参与率均为46%。控制变量的描述统计结果不再赘述。

表1 统计分析中的变量说明

表2 2014年和2015年的变量描述性统计

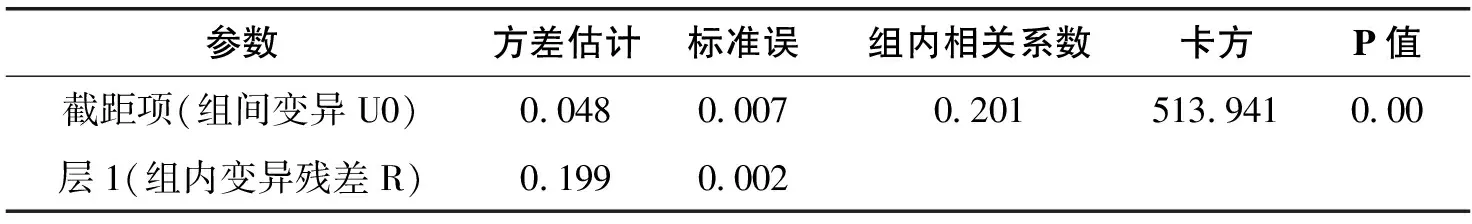

(二)多层线性贝努里模型分析结果

本研究使用多层线性贝努里模型来探究影子教育是否存在“剧场效应”及影子教育的“剧场效应”在不同社会经济地位及城乡家庭之间是否存在异质性。表3呈现了未加入自变量2014年和2015年零模型分析结果。两期数据的零模型均在1%水平上显著,组内相关系数ICC分别为0.208和0.201均大于0.138,为高度组内相关,(1)根据Cohen界定,组内相关系数低于0.059表示低度组内相关;0.059-0.138为中度组内相关;大于0.138为高度组内相关。宜使用多层线性贝努里模型进行估计。

表3 2014年零模型结果

表4 2015年零模型结果

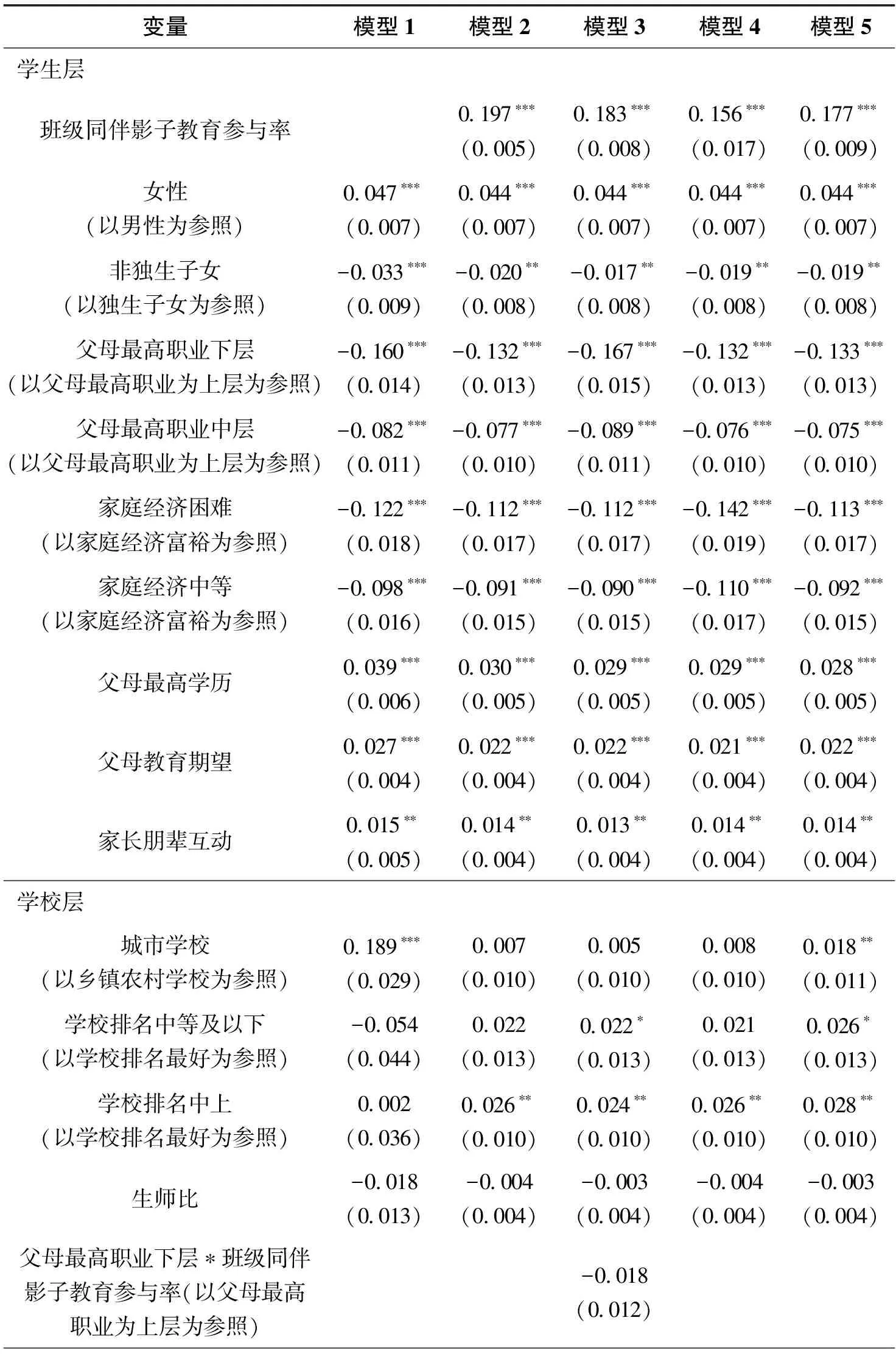

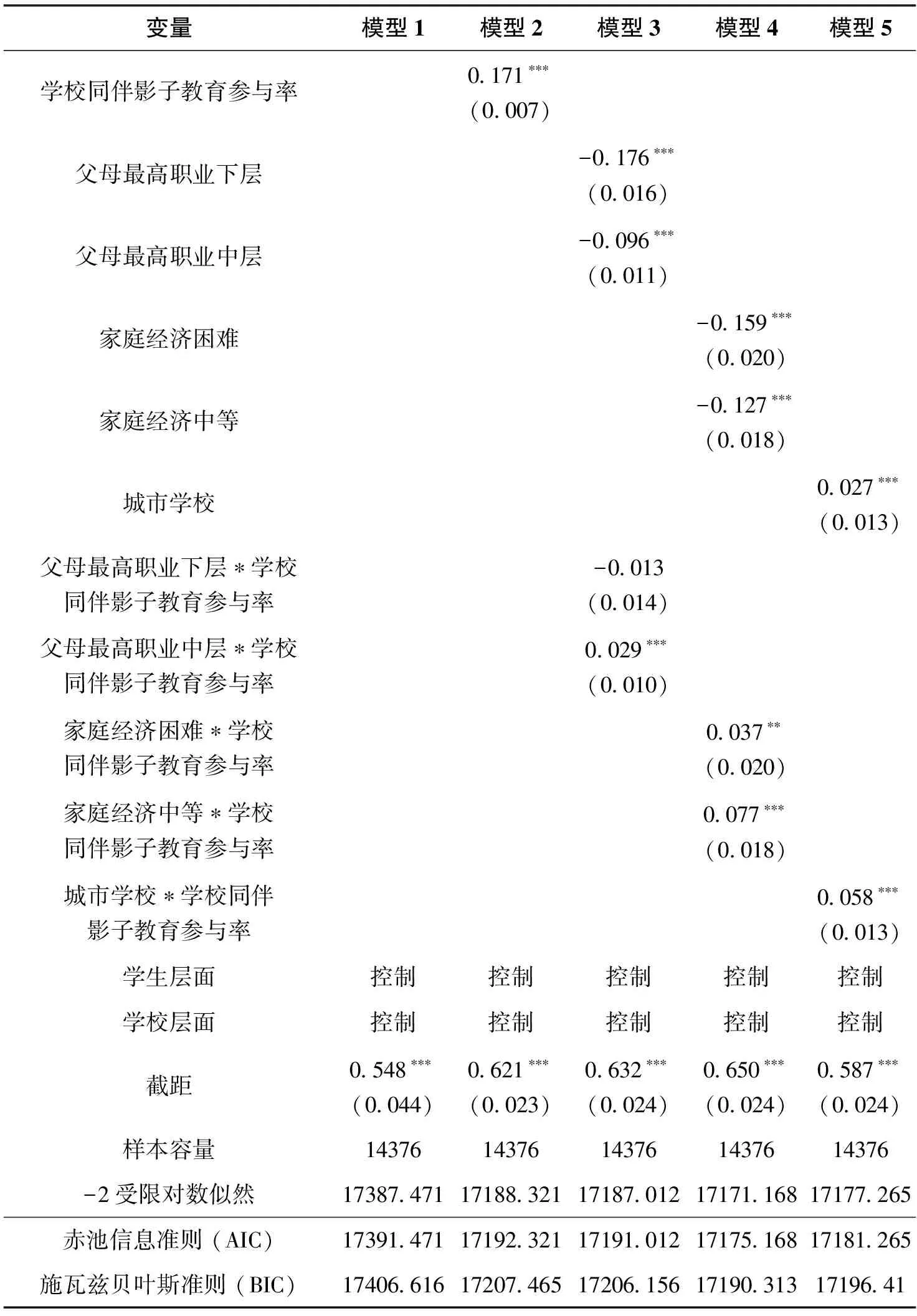

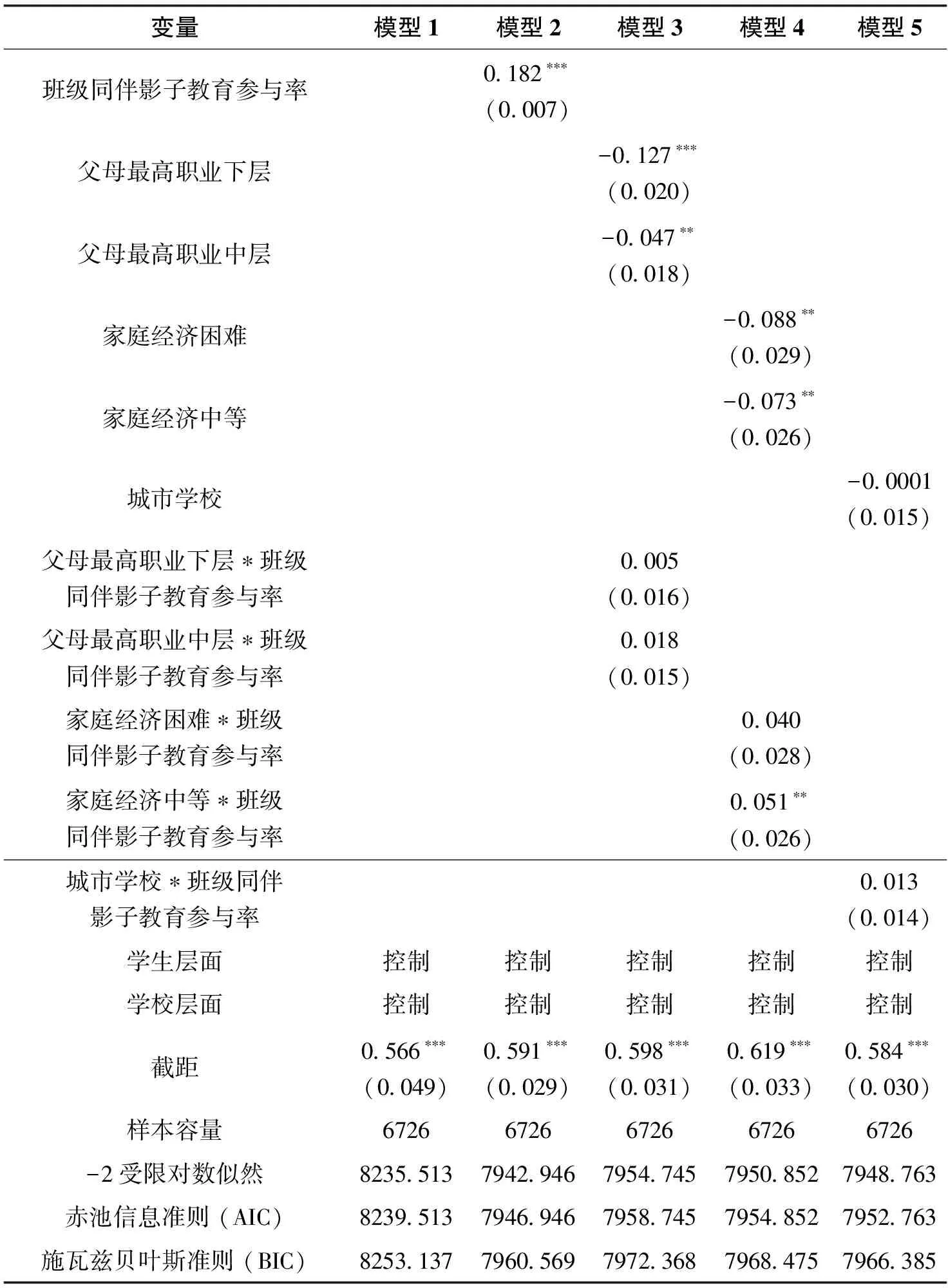

表5至表10分别呈现了2014年和2015年班级、学校同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果,以及班级、学校同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的滞后期影响多层线性贝努里模型结果。

表5呈现了2014年班级同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果。模型1为基准模型,主要估计控制变量对参与影子教育的影响。模型2加入本研究核心自变量(下表如是),对数似然值、AIC和BIC的数值都有所下降,说明该变量的加入有统计学意义,模型拟合更好。该变量系数为正且在1%水平上显著,假设H1得到部分验证。

表5 2014年班级同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果

模型3至模型5进一步加入班级同伴影子教育参与率与父母职业层级、家庭经济状况和学校区位的交互项,探究影子教育的“剧场效应”在不同社会经济地位及城乡家庭之间是否存在异质性。模型3-5结果显示,班级同伴影子教育参与率的提升会提高父母职业为中层的学生参与影子教育的概率(以父母职业为上层作参照),假设H2得到证实;班级同伴影子教育参与率的提升会提高家庭经济中等的学生参与影子教育的概率(以家庭经济富裕作参照),假设H3得到证实;班级同伴影子教育参与率的提升会提高城市的学生参与影子教育的概率(以乡镇农村作参照),假设H4得到证实。

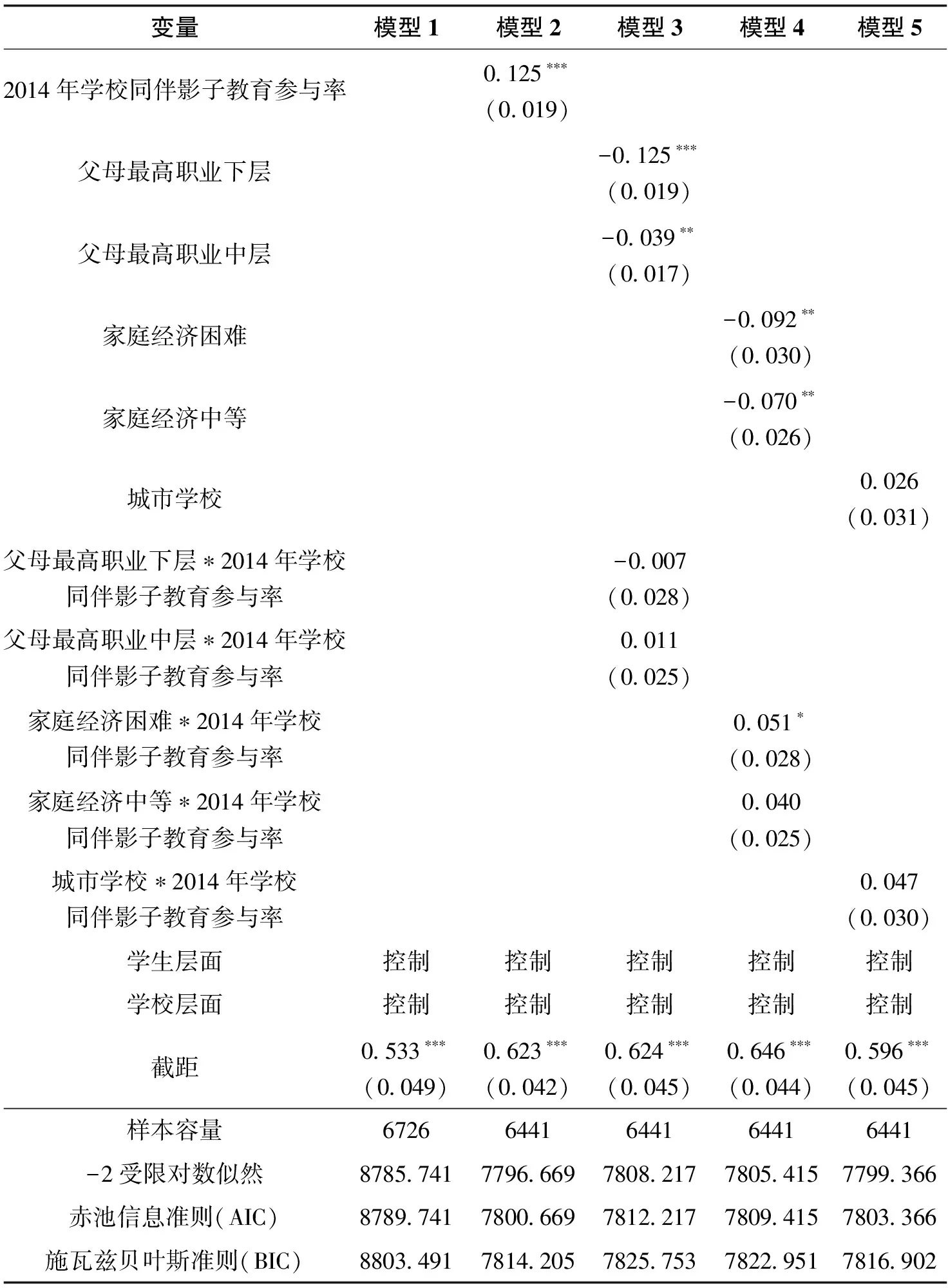

表6呈现了2014年学校同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果。模型2结果显示,学校同伴影子教育参与率系数为正且在1%水平上显著,并且小于班级同伴影子教育参与率的系数(0.171<0.197),假设H1得到证实。模型3-5结果显示,学校同伴影子教育参与率的提升会提高父母职业为中层的学生参与影子教育的概率(以家庭经济富裕作参照),假设H2得到证实;学校同伴影子教育参与率的提升会提高家庭经济中等和困难的学生参与影子教育的概率(以家庭经济富裕作参照),假设H3得到证实;学校同伴影子教育参与率的提升会提高城市的学生参与影子教育的概率(以乡镇农村作参照),假设H4得到证实。

表6 2014年学校同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果

表7呈现了2015年班级同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果。模型2结果显示,班级同伴影子教育参与率系数为正且在1%水平上显著,假设H1得到部分证实。模型3-5结果显示,班级同伴影子教育参与率的提升会提高家庭经济中等的学生参与影子教育的概率(以父母职业为上层作参照),假设H3得到证实;父母职业层级和学校区位分别与班级同伴影子教育参与率的交互项均未达显著,假设H2和H4未得到证实。

表7 2015年班级同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果

表8呈现了2015年学校同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果。模型2结果显示,学校同伴影子教育参与率的系数为正且在1%水平上显著,并且小于班级同伴影子教育参与率的系数(0.168<0.182),假设H1得到证实。模型3-5结果显示,学校同伴影子教育参与率的提升会提高家庭经济困难和中等的学生参与影子教育的概率(以家庭经济富裕作参照),假设H3得到证实;父母职业层级和学校区位分别与学校同伴影子教育参与率的交互项均未达显著,假设H2和假设H4未得到证实。

表8 2015学校同伴影子教育参与率对学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果

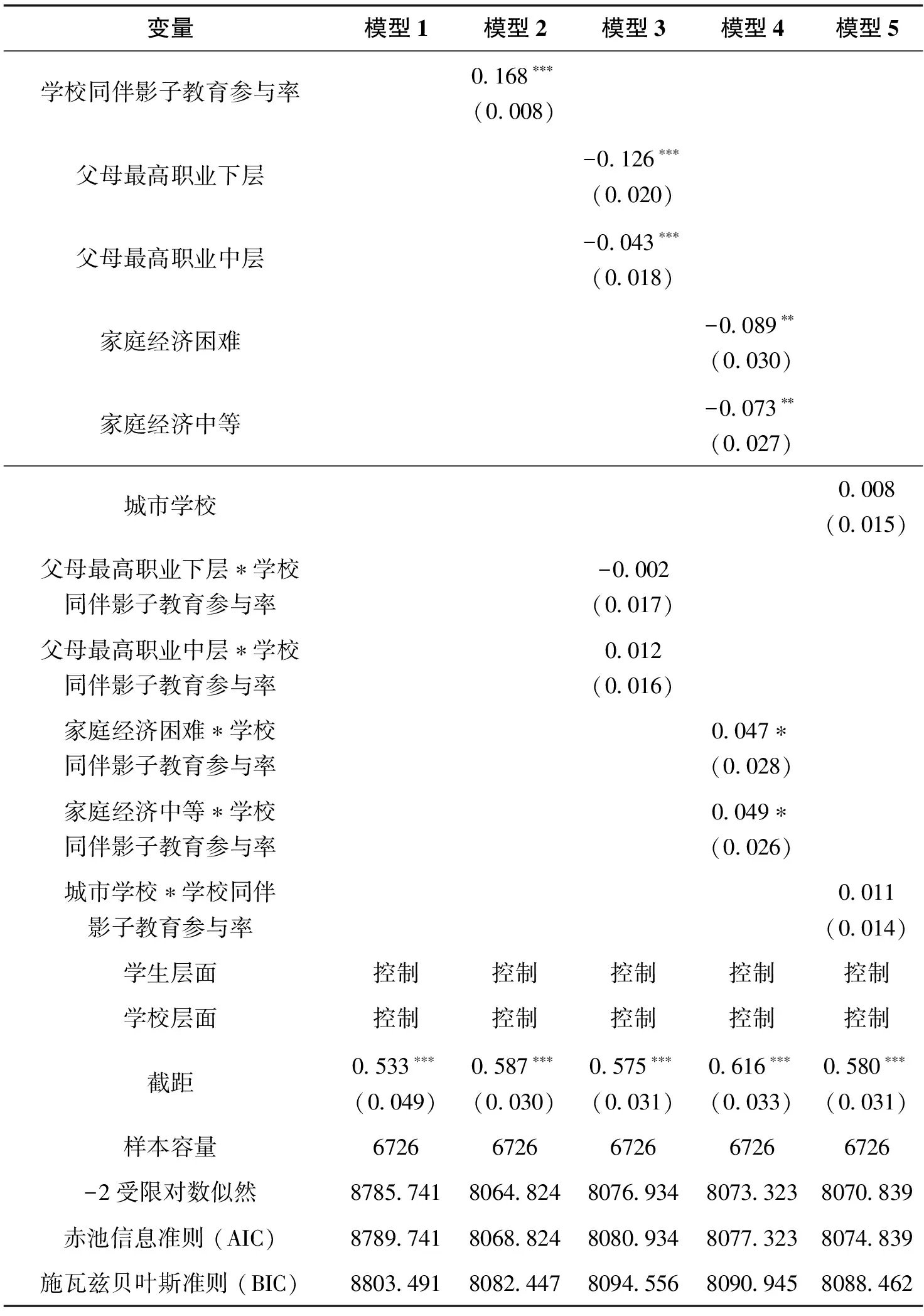

(三)稳健性检验结果

表9呈现了2014年班级同伴影子教育参与率对2015年学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果。模型2结果显示,2014年班级同伴影子教育参与率的系数为正且在1%水平上显著,假设H1得到部分证实。模型3-5结果显示,家长职业层级与2014年班级同伴影子教育参与率的交互项未达显著,假设H2未得到证实;2014年班级同伴影子教育参与率的提升会提高经济困难家庭的学生参与影子教育的概率(以家庭经济富裕作参照),假设H3未得到证实;2014年班级同伴影子教育参与率的提升会提高城市的学生参与影子教育的概率(以乡镇农村作参照),假设H4得到证实。

表9 2014年班级同伴影子教育参与率对2015年学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果

表10呈现了2014年学校同伴影子教育参与率对2015年学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果。模型2结果显示,2014年学校同伴影子教育参与率的系数为正且在1%水平上显著,系数大于班级同伴影子教育参与率的系数(0.125>0.108),假设H1得到部分证实。班级和学校同伴影子教育参与率的滞后期系数均为正且显著,说明影子教育的“剧场效应”具有稳健性。模型3-5结果显示,家长职业层级和学校区位分别与学校同伴影子教育参与率(滞后期)的交互项均未达显著,假设H2和假设H4未得到证实;学校同伴影子教育参与率(滞后期)的提升会提高家庭经济困难家庭的学生参与影子教育的概率(以家庭经济富裕作参照),假设H3未得到证实。

表10 2014年学校同伴影子教育参与率对2015年学生参与影子教育的影响多层线性贝努里模型结果

六、结论、讨论与政策建议

(一)结论与讨论

本研究基于2014年和2015年中国教育追踪调查数据(CEPS),采用多层线性贝努里模型,探究学生参与影子教育是否存在“剧场效应”以及影子教育的“剧场效应”在不同社会经济地位及城乡家庭之间是否存在异质性,并得出如下结论:

1.影子教育存在“剧场效应”

影子教育的“剧场效应”表现为班级或学校同伴影子教育参与率对学生参与影子教育具有稳健的显著正向影响。该发现与周东洋和吴愈晓的研究结论一致(周东洋和吴愈晓, 2018) 。影子教育出于何种原因存在“剧场效应”呢?首先,根据参照群体理论,学生同伴参与影子教育给个体树立了行为标准,参与影子教育成为同伴群体普遍认同的“规则”,若不遵守此“规则”可能会被边缘化或不被教师和家长认可。学生个体发现影子教育具有提升成绩的作用,为了在群体中形成竞争优势,便逐渐接受此项行为“规则”。其次,相较于西方的个人主义社会,我国呈现出典型的关系型社会,在集体主义的氛围下,各个家庭之间频繁互动,逐渐形成一定的舆论、风气及规范,使人们产生了一种心理压力和焦虑,从众心理促使个体极易受多数人行为和思维的影响(Eun et al., 2015; 晏艳阳等, 2017) ,最终形成影子教育的“剧场效应”。

2.班级内影子教育的“剧场效应”影响更大

本研究发现班级同伴影子教育参与率系数大于学校同伴影子教育参与率系数,即班级内影子教育的“剧场效应”影响更大。这可能跟我国教学组织形式有关,不同于西方学校的走班制(荣维东, 2015) ,我国学生的日常教学活动基本上都是在固定的班级内进行的。同一班级内的学生交流更为频繁,同班同学是学生个体最为重要的参照群体。在同一个班级内,学生只有遵从参与影子教育这种“规则”才能够更好地融入集体之中(曹蕊和吴愈晓, 2019) ,故班级内的影子教育“剧场效应”影响更大。

3.影子教育的“剧场效应”在不同社会经济地位家庭之间存在异质性,影子教育的“剧场效应”对家庭社会经济地位中等的学生影响更大

本研究发现,班级或学校同伴影子教育参与率越高,家庭社会经济地位中等的学生参与影子教育的概率越大。中产阶层中多数家庭受益于教育的成功,为实现阶层代际流动并防止“阶层滑坡”,中产阶层从自身的消费转向对子代的教育投资(林晓珊, 2018) 。优势阶层的子女选择“洋赛道”,低阶层对教育存在某些“质疑”,以至于为数众多的中产阶层“卷入”影子教育,加之校外培训机构铺天盖地的广告“贩卖焦虑”,教育焦虑在中产阶层中逐渐蔓延。中产阶层为了子女在“剧场”中看清舞台,从而选择了参与影子教育这一行为“规则”。

4.影子教育的“剧场效应”在城乡间的家庭存在异质性,影子教育的“剧场效应”对城市的学生影响更大

本研究发现,班级或学校同伴影子教育参与率越高,城市的学生参与影子教育的概率越大。优势阶层和中产阶层多生活于城市中,根据有效地维持不平等理论,优势阶层会极力抢占有限的优质教育资源,从而导致城市中教育竞争更加激烈。城市中的“虎妈”在“鸡娃”的同时也在“鸡”自己,正如本研究的发现,家长朋辈密切互动会加大其子女参与影子教育概率。城市中家长之间的联系日益密切,子女的同伴参与影子教育为其提供了参考对象,城市中的“虎妈”们迫于群体压力纷纷加入影子教育的“剧场”中。

(二)政策建议

影子教育的“剧场效应”导致教育竞争进一步加剧,家长和学生在焦虑中迫不得已“卷”进影子教育的“剧场”,家长和学生之间在相互博弈后陷入“囚徒困境”,学生的学业负担不断加重,违背了教育本质和规律。“剧场”中的观众没有人遵守秩序,多余付出和无序行为未能给任何观众带来利益与好处,此种无序现象也归因于管理者的失职(俞婷婕, 2018)。因此,政府和学校需要当好“剧场”的管理者缓解影子教育的“剧场效应”,有效减轻学生学业负担和家长教育焦虑。本研究尝试提出以下政策建议:

1.落实“双减”政策,抑制影子教育的“剧场效应”

本研究发现,影子教育存在“剧场效应”。“双减”政策的落实将有效降低影子教育的供给和需求,降低班级和学校同伴影子教育参与率,有助于抑制影子教育的“剧场效应”。首先,教育行政部门要从严规范校外培训机构,严禁其资本化运作,禁止在国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训,且培训结束时间不得晚于20点30分。其次,学校应充分利用资源优势,有效实施多样的课后活动,并保证课后服务结束时间不早于当地正常下班时间,对有特殊需要的学生延长课后服务时间,提供暑期托管服务,在校内满足学生多样化学习需求,削弱其对影子教育的需求。

2.规范校外培训机构宣传内容,缓解中产阶层教育焦虑

本研究发现,班级或学校同伴影子教育参与率越高,来自家庭社会经济地位中等的学生参与影子教育的概率越大。社会经济地位中等的家庭拥有的社会资源有限,教育便成为帮助子女实现阶层继承或提升的主要通道,因此成为影子教育博弈最激烈的阶层(丁亚东, 2018)。校外培训机构的虚假宣传营造了焦虑氛围,加剧了教育竞争和内卷,迫使中产阶层家庭恐慌性参与影子教育。截止2021年6月,国家市场监管总局以“虚构、夸大、诱导”等违规虚假宣传行为为由已对15家知名培训机构进行了顶额处罚(赵文君, 2021)。有效落实“双减”政策还需校内外共同发力,校外培训机构需要明确社会责任,自觉遵守宣传准则。教育行政部门应会同市场监管部门持续加大校外培训市场监管力度,坚决禁止虚假宣传、夸大宣传等违规行为,依法依规严惩各种夸大培训效果、误导公众教育观念和制造家长焦虑的广告行为。

3.引导家长树立科学育儿观,理性参与影子教育

本研究发现,班级或学校同伴影子教育参与率越高,城市的学生参与影子教育的概率越大。当前,我国中产阶层主要居住在城市(李强和王昊, 2017),中产阶层家庭教育焦虑氛围逐渐增强,加大了影子教育的“剧场效应”对城市学生的影响。因此,教育行政部门和学校应积极构建家校社共育的多种途径,为家长提供科学的育儿引导和服务。教育部门要会同妇联等部门,办好家长学校或网上家庭教育指导平台,推动社区家庭教育指导中心、服务站点建设。学校可定期开展家长课堂、家长沙龙等交流活动,完善家校社协同机制,着重引导城市家长树立科学的育儿观,破除“唯分数论”,使家长认识到学生全面发展的重要性,真正基于孩子的发展理性参与影子教育,避免盲目跟风和过度焦虑。