中国文物翻译研究的可视化分析

王 辉 王怡欣

一、引言

文物承担着与时俱进的历史责任,承担着文化交流的历史任务。由此可见,文物翻译对于我国文化自信的建立与传播有着深刻的意义。本研究将借助CiteSpace分析工具,厘清文物翻译研究的发展脉络,把握该领域研究的发展现状、热点、趋势及前沿问题,以帮助我们更加理性地把握文物翻译研究的不足和未来发展方向。

二、数据来源及研究方法

(一)数据来源

本研究的主要数据来源于中国知网(CNKI)。本文采用高级检索的方式,主题检索关键词为“文物”和“翻译”,经过检索,最终获得与文物翻译相关的文献有299篇,时间跨度为1991—2021年,数据检索时间为2022年2月18日。经过初步筛选,剔除掉与本研究内容无关的文献之后,得到相关有效文献239篇,时间跨度为1991—2021年。

(二)研究方法

本文主要运用的数据分析工具为CiteSpace与Excel。首先,将CNKI上所选中的文献以Refworks格式导出,分别以Excel和txt的格式进行下载保存,形成分析所需数据。然后通过Excel对文物翻译研究文献的历年发文情况和刊发期刊进行数据分析,并结合CiteSpace分析所得的关键词共现图谱,对我国文物翻译研究现状、热点及前沿进行分析。

三、我国文物翻译研究概况

(一)历年发文情况

本研究根据发文时间区间为1991—2021年所收录于CNKI的所有文献,绘制出了文献发文量曲线图。绘制如图1所示,我们可以看出,三十余年间文物翻译研究在翻译领域的受关注度在逐年提升,发文量和所涉及的研究范围都在大幅度扩增。根据图1,本文把文物翻译研究三十余年间的发展大致分为三个主要阶段,包括:1991—2002年(第一阶段);2003—2011年(第二阶段);2012—2021年(第三阶段)。

图1 1991—2021年文物翻译研究论文发文量曲线图

第一阶段(1991—2002年),在该时间跨度中,对文物翻译研究的关注度较低,关于文物翻译研究为主题所发表的论文仅3篇。文物翻译研究有关的文献最早出现于1991年,穆善培就历史文物汉译英的忠实和通顺问题进行了实证研究,并就忠实和通顺的关系进行了论述[1]。由此可以看出,第一阶段关于文物翻译研究的内容均处在初步探索的阶段。

第二阶段(2002—2010年),在该时间跨度中,关于文物翻译研究的发文量依旧不高,但是学界对于该领域的关注度在日渐提升。刘庆元从“信”和“达”两方面论述了关于文物翻译的翻译原则。宗端华就文物古迹的译名进行了初步探索,提出了译名翻译的标准,即“不仅要译名, 而且要译意;不但译字面意义, 还要反映实际内容”[2]。由此可以看出,第二阶段文物翻译研究进入了更深的层次,并为第三阶段文物翻译研究的蓬勃发展建立了坚实的基础。

第三阶段(2010—2021年),在该时间跨度中,该领域对于文物翻译研究的关注度激增,文物翻译研究进入了百花齐放的阶段,尤其在2011—2014年间,年发文量达到了49篇。之后,发文量也较之前保持在较高水平。不光发文量有所增长,学者也注意到了文物翻译的其他视角,包括认知语言学视角、目的论视角。

(二)发文期刊分析

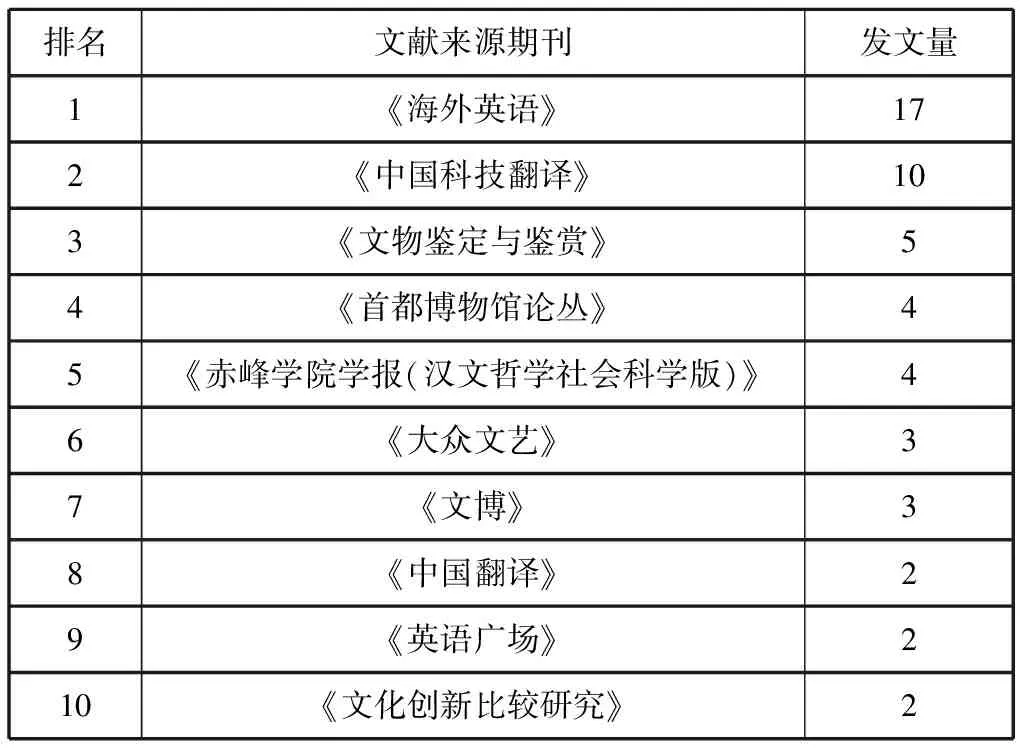

除去硕博士论文,1991—2021年关于文物翻译研究的期刊类文献共有148篇。其中,发刊量前五的期刊中有两个外语类期刊(《海外英语》《中国科技翻译》)、三个文博类期刊(《文物鉴定与鉴赏》《首都博物馆论丛》和《文博》)。由此可以看出,虽然文物翻译研究的起步较晚,但其所引起的关注度还是较高的,且专业性较强,既可刊发于文物类期刊,也刊发于翻译类期刊。

发刊量前三的期刊为《海外英语》《中国科技翻译》和《文物鉴定与鉴赏》,共发表关于文物翻译研究的文献为31篇,占总篇数(148篇)的20.95%(见表1)。其中,《中国科技翻译》为中文核心期刊,据2020年4月4日中国知网显示,《中国科技翻译》共出版文献量2580篇、总下载次数1 494 944次、总被引次数38 459次,(2019)复合影响因子为1.130,(2019)综合影响因子为0.413[3]。这代表文物翻译研究在近几年存在一定的研究热度。

表1 文献来源分析表

四、文物翻译研究热点及前沿

(一)文物翻译研究热点

关键词是一篇论文的核心概括,对关键词的共现分析的本质是帮助我们进行聚类分析,进而帮助我们归纳出文物翻译研究的热点。

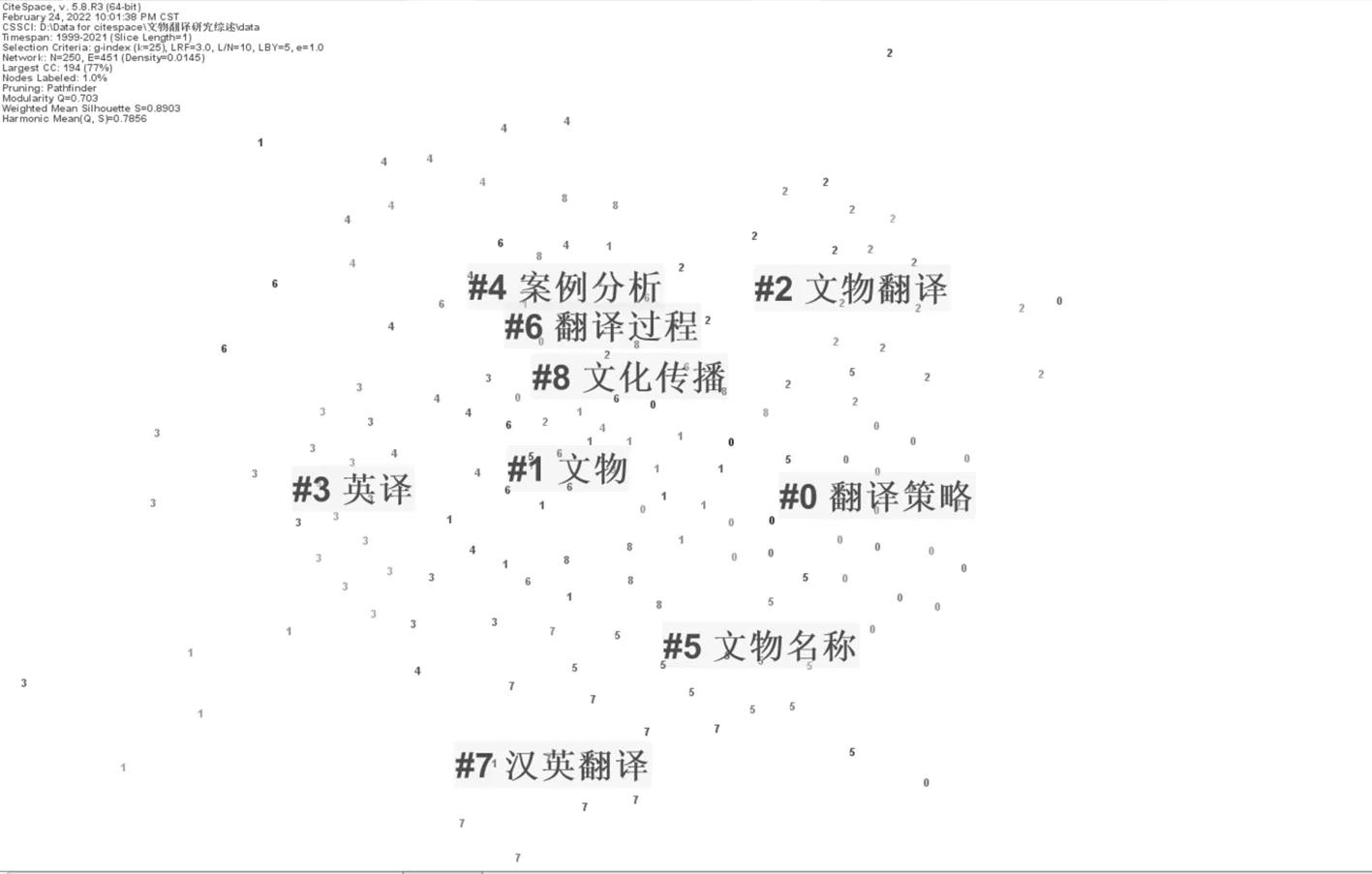

在CiteSpace中进行项目的建立,导入数据,将Time Slicing(时间分段)设置为“1991年1月—2021年12月”,Years Per Slice(时间间隔切片)调整为“1”, Nodes Type(节点类型)选择“Keywords”,并在Pruning(算法)项选择“Pruning sliced network”(路径简化网路)。得到图谱后,将Threshold(阈值)调整为“9”,以便保持图谱的清晰程度。关键词共现图谱如图2所示。图中“圆圈”的大小与关键词出现的频率呈正相关,即“圆圈”越大,关键词出现的频率越高,“圆圈”越小,关键词出现的频率越低[4]。

图2 文物翻译研究关键词共现图谱

根据数据分析结果可以看出,文物翻译、翻译策略、英译、文物、博物馆、目的论是文物研究翻译领域中出现频率较高的关键词。根据图2,以关键词为标签对关键词共现图谱进行了聚类分析,经过数据分析,本文选择显示关键词存储量最大的9个研究热点话题,得到了关键词聚类图谱,即图3:

图3 文物翻译研究关键词聚类图谱

从图中可以看到一共有9种聚类,顺序是从0到8,数字越小,聚类中包含的关键词越多,每个聚类是多个紧密相关的词组成的。而且,聚类模块值Q=0.703,一般认为Q>0.3意味着聚类结构显著;聚类平均轮廓值S=0.8903,一般认为S>0.5,聚类就是合理的,S>0.7意味着聚类是令人信服的。基于此,本文将上述的九种聚类含义重复的进行合并,得到4个文物翻译研究的热点领域。

第一个出现频次较高的热点领域是“文物翻译”。“文物翻译”作为关键词最早是在“文物翻译的‘达’与‘信’”一文中提出的。刘庆元提出,“如果在处理文物翻译这种特殊文体时,如果‘信’和‘达’矛盾时,译者应遵守‘达’为先的原则,才能保证译文产生最佳的效果”[5]。他的研究代表着学界对于文物翻译的研究正式开始。除了从文物翻译本身出发,张越也从跨文化视角下探析了文物翻译,将文物翻译接入了一个全新的视角[6]。

第二个出现频次较高的热点领域是“翻译策略”。“翻译策略”是每一个翻译领域的热点话题,也是文物翻译受到学界关注以来最主要的研究热点。王晓红提出异化翻译的原则和策略可以使文物更加具有可交流性,让文物可以更好地保留真实的一面,增加文化交流的有效性[7]。李慧珺则从另一个角度论述了文物翻译时所应采取的策略,即直译与注释性翻译[8]。李倩瑶等还从语用等效策略出发,结合异化和归化翻译策略,给文物翻译策略研究提供了一个全新的视角[9]。

第三个出现频次较高的热点领域是“案例分析”。文物翻译研究的进行一般围绕一定的案例基础进行展开论述。朱安博和杨艺在《中国科技翻译》上发表了“国家博物馆翻译实证研究”,以国家博物馆为依托,探讨了文物翻译的问题,并提出了改进措施[10]。李鸿斌、杜倩屹以天津市博物馆收藏的玉器的名称翻译为研究对象,分析了天津博物馆文物翻译时出现的不足之处,并提出了相应的修改建议[11]。学者不光对博物馆的馆藏文物翻译进行了研究,还对特定的文物类别进行了翻译研究。侯瑞琴在“文物定名规范性翻译浅析”一文中,以陶瓷文物的英译名作为研究对象,对其定名的规范性翻译加以梳理,分析总结了陶瓷文物在翻译时拟采取的翻译方法和策略[12]。

第四个出现频次较高的热点领域是“文化传播”。王瑞雪和王颖在“基于文化软实力提升的文物翻译研究”一文中提出了文物翻译需要提高对外文化传播意识,以促进中国文化软实力的提升,国际形象的建立[13]。王颖在“文物翻译与文化传播”一文中表示,文化的传播有赖于文物翻译,文物翻译的成功与否与文化传播的顺利与否是有直接关系的[14]。随着中国近些年文化“走出去”和讲好中国故事等理念的提出,“文化传播”一定会继续成为文物翻译研究的热点问题。

(二)文物翻译研究前沿

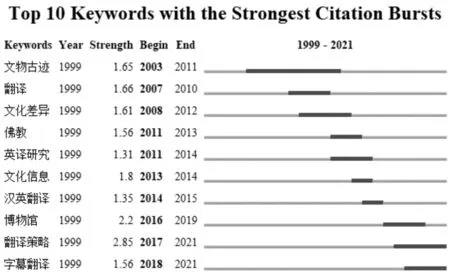

一个研究前沿的兴起,必然会导致其关键词在短时间里爆发,其结果是该前沿要么演变为下一个热点,要么证明方向错误快速被学者们抛弃,但是无论结果如何,其突现强度必然是远大于普通关键词的。图4是我国文物翻译研究的关键词突现图,Keywords代表着关键词,Year为关键词首次出现的年份,Strength为突现强度,Begin为开始突现的年份,End为突现结束的年份。

图4 文物翻译研究关键词突现图谱

图中共有十个突现性较强的关键词,“文物古迹”是其中突现持续时间最长的关键词,从2003—2011,持续了共9年。由此可见“文物古迹”的本身一直是文物翻译研究中的重点。而“翻译策略”是其中突现强度最强的关键词,突现强度值为2.85,其突现的时间为2017—2021年,在该时间段,其一直是文物翻译研究的前沿问题。何种翻译策略最适合于进行文物翻译,是这一时间段学者们共同探讨的问题。同时,我们可以看出,在近五年,随着多媒体的迅猛发展,文物翻译研究的前沿问题是围绕“字幕翻译”和“翻译策略”开展的,并且,这两个关键词也将会是未来文物翻译研究的一大热点。“字幕翻译”是随着时代的变化所衍生而出的一种新型翻译方式,互联网和多媒体的飞速发展也推动了“字幕翻译”的发展。未来的“字幕翻译”一定是具有丰富时代内涵的,承载着讲好中国故事的时代任务。那么怎样才能让文物的“字幕翻译”走向国际,让世界认识古老的中国,这是翻译学界所应该探讨的热点问题。

五、结语

国内文物翻译研究起步较早,将近有三十余年的历史。本文运用CiteSpace软件,对文物翻译研究的三十年进行了可视化分析,结合可视化图谱,从研究脉络、研究热点、发展趋势和研究前沿这四个维度,对中国知网(CNKI)收录的1991—2021年关于文物翻译研究的文献进行了系统化分析,并大体得到了三个结果。

1.国内文物翻译研究的热点内涵丰富,主题包含较多,主要涵盖“文物翻译”“翻译策略”“案例分析”“文化传播”这四个方面。但我们也可以看出,文物翻译研究的研究对象还较为局限,一般都是围绕博物馆馆藏文物开展的,研究的视角多样化较强,但学科交叉性较差。

2.国内文物翻译研究的基本发展脉络无论是以发文量还是以关键词时区图谱为分析基础,大致都分为三个阶段,第一阶段的研究成果较少,且研究关注度较低,文物翻译研究处于起步阶段;第二个阶段的研究热度关注度在日渐提升,文物翻译研究处于稳步提升的阶段,且为第三阶段研究打下了坚实的发展基础;第三个阶段的研究热度依旧较高,文物翻译研究进入了百花齐放的阶段。纵观整个文物翻译研究的发展历程,总体发展态势较为平稳,稳步增长。

3.未来的文物翻译研究的热点问题一定是基于整个时代发展的特点所开展的。随着多媒体的迅猛发展,文物翻译研究的前沿问题是围绕“字幕翻译”和“翻译策略”开展的。并且,文物翻译研究的视角也将会更加多样化。

基于此,本文对文物翻译研究的未来发展提出了几点建设性意见。

1.虽文物翻译研究主题内涵丰富,但研究对象较有局限性。文物翻译研究的对象不一定必须关注于古代文物,例如青铜器、玉器等物品,也可以更多地将注意力转向为近现代的文物,例如革命文物、民俗文物,让文物翻译研究的对象可以涵盖社会生活的方方面面。且该研究的跨学科性较弱。文物翻译研究应增强与各学科的交叉互动性,帮助该学科注入新鲜活力,促进该学科的稳步发展。

2.文物翻译研究虽然稳步发展,近几年文物翻译研究的成果有所增长,但成果还不能算得上丰硕。各外语类期刊要扩大对于文物翻译研究的文章发表量,要提升文物翻译研究的话语权和关注度,以便于响应国家文化战略内容,建立文化自信,

3.文物翻译研究的未来必定大放异彩,必定具备全球化和信息化时代的特征。文物翻译研究在注重基础的同时,也一定要注重研究工具、方法的创新性,时刻与世界各国研究前沿接轨。