提升中国CO2排放绩效的最优FDI规模研究

谢品杰,谭婷婷,王绵斌

(1. 上海电力大学 经济与管理学院,上海 201306;2. 国网冀北电力有限公司 经济技术研究院,北京 100053)

改革开放以来,中国经济发展取得瞩目成就,特别是在经济全球化以及加入WTO的大背景下,中国对外开放程度不断提高,相应的FDI规模也逐年攀升。截至2019年,中国FDI实际利用金额为1 381亿美元,相比于2000年增长了约3.4倍。FDI的流入为中国经济发展提供了强劲活力,但也引起了本土环境质量变化[1]。 其中,FDI对中国CO2排放的影响效应较为显著,根据本文测算数据显示,中国2019年CO2排放总量为12 021.413 Mt,接近2000年的3倍。CO2排放量的迅猛增长主要归咎于过去几十年中以高耗能、高排放、低附加值为主要特征的工业生产。鉴于中国面临的环境压力、承担的国际责任以及实现自身发展目标的需要,党的十九大报告进一步将气候变化列为全球重要的非传统安全威胁。然而CO2排放量在工业化、城镇化的推进过程中呈现居高不下的态势,如何在保证经济稳定、快速发展的同时将CO2排放量控制在一定的水平是关乎中国未来发展的重中之重。鉴于FDI对中国经济发展的影响力度持续增大,协调FDI与CO2排放两者之间关系的重要性不言而喻,因而研究FDI对CO2排放绩效的影响作用,特别是分析是否存在能够有效提升碳排放绩效的最优FDI规模对政策具有实质性的参考意义。

1 文献综述

大气污染问题一直是全球关注的热点,国内外学者就FDI与东道国环境问题取得了丰富的研究成果:主要基于环境库兹涅茨曲线(EKC)、“污染天堂”假说(PHH)和“污染光环”理论(PHT)三个不同视角进行分析探讨[2-4]。 随着研究的不断深入细化,部分学者尤其注重研究FDI与CO2排放之间的关系,但结论却不同。

Baek[5]基于东盟五国动态面板PMG估计的结果认为,FDI对东道国CO2排放水平的影响是正向的,从而支持PHH假设。代迪尔和李子豪[6]采用中国分行业面板数据多维度研究FDI对CO2排放的影响效应,发现FDI在规模、结构等不同维度下的碳排放效应存在差异性,但是总效应表现为增加CO2排放。刘海云和龚梦琪[7]基于Kaya恒等式方法建立联立方程模型,指出FDI促进中国经济发展的同时也会通过规模效应促进地区CO2排放。Omri等[8]则通过研究东道国FDI、工业发展和碳排放的关系得出与以上文献截然不同的结论,即引进FDI能够促进技术改进和提高企业管理水平进而降低碳排放。进一步地,彭红枫和华雨[9]利用面板回归方法得出FDI对中国CO2排放量的抑制作用存在地区差异的结论。Zhou等[10]认为FDI在短期内与CO2排放量成正比;长期来看,技术溢出效应发挥作用,FDI的增加反而可以抑制CO2排放。不过,亦有学者质疑FDI与CO2排放存在联系。高静和黄繁华[11]研究贸易和FDI与中国CO2排放的关系时发现出口规模与中国CO2排放量呈现正相关关系,而FDI与碳排放的关系则不显著。Chen & Yang[12]基于STIRPAT扩展模型实证了FDI对中国CO2排放没有明显影响。

综上可以看出,学者们就FDI碳排放效应问题产生较大分歧,其原因可能是因为大多文献是从两者之间具有线性关系的前提下展开分析的。实际上,由于受到产业政策、制度变迁等因素的影响,FDI对CO2排放的具体影响不仅仅体现为一种简单的线性关系。而当前针对FDI的非线性碳排放效应研究多数使用门槛模型进行实证分析,例如李子豪[13]建立非动态门槛面板模型来分析FDI对中国工业CO2排放的影响效应,发现人力资本和环境规制是影响FDI减排作用的关键变量,当其超越对应的门槛值时,FDI才能有效抑制CO2排放。此外,也有学者就FDI非线性影响提出最优FDI规模问题[14],并研究了影响最优外商投资规模的因素[15],但以上研究均以促进经济发展为目的,而基于碳减排目标的FDI最优规模至今没有文献对其进行研究。

因此,本文利用平滑转换回归模型(STR模型)实证检验FDI是否对中国碳排放绩效具有非线性影响,以及是否存在基于碳减排目标的最优FDI规模。梳理现有文献,本文的创新性在于以下几点:(1)传统门限模型中变量的回归系数在阈值两侧都是突变的,与实际经济生活不符,因此本文采用了更为一般化的可以实现转换函数平滑转换的STR模型,用以说明系数的变化是一个连续、渐变的过程。(2)与大多数文献实证时选取环境规制、研发投入、收入水平等作为门槛变量的情景不同,本文采用FDI进入规模作为转换(门槛)变量,旨在寻求基于提升碳排放绩效的最优FDI规模并确定其取值大小,丰富现有关于FDI对CO2排放的非线性影响的研究内容。

2 计量模型

2.1 基准模型

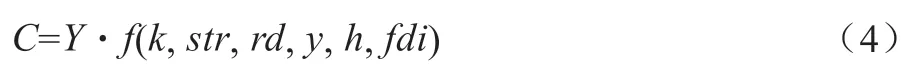

遵循Grossman & Krueger[16]的研究思路,CO2排放量C的影响因素可分解为规模效应Y、结构效应S以及技术效应T三方面,即:

式中:Y表示经济活动影响碳排放的规模效应,以GDP加以衡量。S表示经济结构对CO2排放量的影响作用,即结构效应。结合盛斌和吕越[17]、王荣和王英[18]的研究,S可表示为资本深化程度k、产业结构str及外资进入规模fdi的函数:

其中,T表示技术效应。在经济全球化背景下,一国的技术进步既取决于内部渠道,亦受制于外部渠道。内部渠道主要通过自主研发(R&D),而外部渠道主要是引入、吸收进而消化发达国家的先进技术,即跨国公司FDI在东道国从事生产、经营活动促进区域经济发展的同时也产生知识外溢效应。此外,经济发展水平和人力资本水平无论对当地环境技术标准制定,还是FDI技术溢出均将产生重要影响[19]。因此,变量T可表示为R&D存量rd、经济发展水平y、人力资本水平h以及外资进入规模fdi的函数:

综合式(1)~(3),便可得到本文所用的基本模型:

将等式(4)左右同时除以人口规模P,便可得到人均CO2排放方程:

同时,在假定规模保持不变的前提下,将等式(4)两侧同时除以Y,便可得到CO2排放强度方程:

由式(5)、(6)可知:人均CO2排放量ci和CO2排放强度cf都受到经济发展水平y(本文以人均产出,即Y/P来衡量)、资本深化程度k、R&D存量rd、人力资本水平h、产业结构str及外资进入规模fdi的影响。进而借鉴李子豪和刘辉煌[20]的做法,得到本文基准模型:

2.2 实证模型

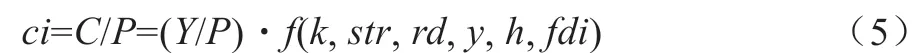

由于本文主要目的是考察是否存在一个以提升CO2排放绩效为目标的最优外资进入规模,以及不同外资进入规模下,各因素对CO2排放绩效的影响效应是否会发生改变。鉴于STR模型能够有效处理经济过程中的时变和结构突变等现象,故基于(7)式建立了用于揭示变量之间非线性关系的实证模型。具体形式如下:

式中:t表示年份,ε为随机干扰项。αi+βi·G(γ,c,st)刻画了CO2排放绩效与各影响因素之间关系从线性向非线性转换的动态过程。当cp为ci时,实证模型设为模型Ⅰ;当cp为cf时,实证模型设为模型Ⅱ。

转换函数G(γ,c,st)是一个值域为0~1之间的有界连续函数。其中,平滑参数γ>0为一个识别性约束条件,其大小反映了由状态(或机制)“0”向状态(或机制)“1”转变的速度,其值愈大表明其转换速率愈快,反之则愈慢。c为定位参数,可确定状态转换产生的时机,即状态产生转换的门限值。st为转换变量,基于研究目标,本文以外资进入规模fdit作为转换变量,用以分析不同外资进入规模下各影响因素对碳排放的影响路径。G(γ,c,st)的具体形式包括指数型(ESTR)模型和Logistic型(LSTR)模型两大类。

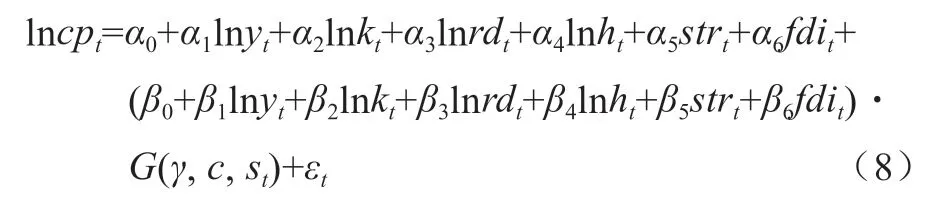

其中,ESTR模型所对应的G(γ,c,st)的具体形式为:

而LSTR模型所对应的G(γ,c,st)的具体形式为:

Teräsvirta[21]指出,其中K通常取1或者2。当K=1时,称之为LSTR1模型,此时G(γ,c,st)只是关于st的单调递增函数。而当K=2时,称之为LSTR2模型,这一情况下G(γ,c,st)围绕着中点(c1+c2)/2对称的变动。

3 数据来源及变量描述

基于数据的可得性,利用1983—2019年年度数据分析FDI及各因素对中国CO2排放绩效的影响效应。若无特殊说明,基础数据来自EPS数据平台(http://olap.epsnet.com.cn/)。凡涉及价格因素,均换算成以2000年为基期的可比价格。变量的指标处理如下:

(1)CO2排放量C。考虑到农业活动和废弃物处置造成的CO2排放相对较少且由于统计数据的原因,测算时仅考虑由于能源活动和工业生产活动导致的CO2排放。能源CO2排放量计算公式为:PC=∑ACi×EFi×(44/12)。其中,ACi(i=1, 2, 3)分别为一次能源消费中煤炭、石油和天然气消耗量(单位为:万吨标准煤),EFi(i=1, 2, 3)为相应的碳排放系数,采用胡初枝等[22]的做法,分别取0.732 9、0.557 4、0.422 6。而工业生产主要考虑水泥生产、钢铁生产和合成氨生产过程中排放的CO2,具体参考何宏涛[23]和樊星[24]的做法测算得到。

人均CO2排放量ci利用CO2排放量与当年年均人口的比值来衡量,年均人口为该年年初人口数和年末人口数的平均值,单位为:吨/人。CO2排放强度cf利用CO2排放量与当年实际GDP之比加以衡量,单位为:吨/万元。

(2)外资进入规模fdi。以FDI依存度,即FDI流量占当年GDP比重来衡量,其中FDI以当年平均汇率转换为人民币,单位为:%。

(3)经济发展水平y。以人均GDP衡量经济发展水平,单位为:元/人。

(4)资本深化程度k。利用资本存量与当年年均从业人数之比衡量。资本存量K采用永续盘存法,其中1983—2006年数据来自单豪杰[25],按其方法补充了2007—2019年的资本存量,并将其折算为2000年为基期的不变价。此外,为消除1990年前后有关从业人员统计口径偏差对参数估计的影响,采用黄红梅和石柱鲜[26]的做法对数据进行了调整:以1989年和1991年的从业人员平均增长率作为1990年的从业人员增长率,并以1990年的从业人数为基础推算1989年的从业人数。此外,根据后一年以及相应的增长率逐年推算得到1983—1988年历年的从业人数。单位为:万元/人。

(5)产业结构str。考虑中国当前的产业结构调整方向以“退二进三”为主导,且第二产业又以工业为主,因此利用第三产业增加值与工业增加值之比来衡量产业结构。

(6)R&D存量rd。利用永续盘存法来计算,计算公式为:rdt=(1-δ)rdt-1+St。其中,δ为R&D资本存量的折旧率,按照CH估计的5%来计算;St为第t年研发支出,并用GDP平减指数将其换算为以2000年为基期的不变价。研发资本存量基年数据rd0,利用Griliches方法进行测算:rd0=S0/(g+δ)。其中,S0为基年研发支出经费,g为测算样本期每年研发投资支出的增长率。R&D存量的单位为:亿元。

(7)人力资本水平h。利用平均受教育年限来衡量,即:ht=∑HEit×hi/∑HEit。其中,HEit和hi分别表示第t年第i学历水平的劳动力人数和受教育年限,i=1, 2, …, 6分别表示文盲半文盲、小学、初中、高中、专科和本科及以上,其对应受教育年数分别为2、6、9、12、14.5、16年。其中,1983—1998年从业人员的学历构成取自王金营[27]的研究,2019年则是利用2011—2018年数据和灰色预测模型DGM(1, 1)外推所得。人力资本水平的单位为:年。

4 实证检验

4.1 变量单位根检验

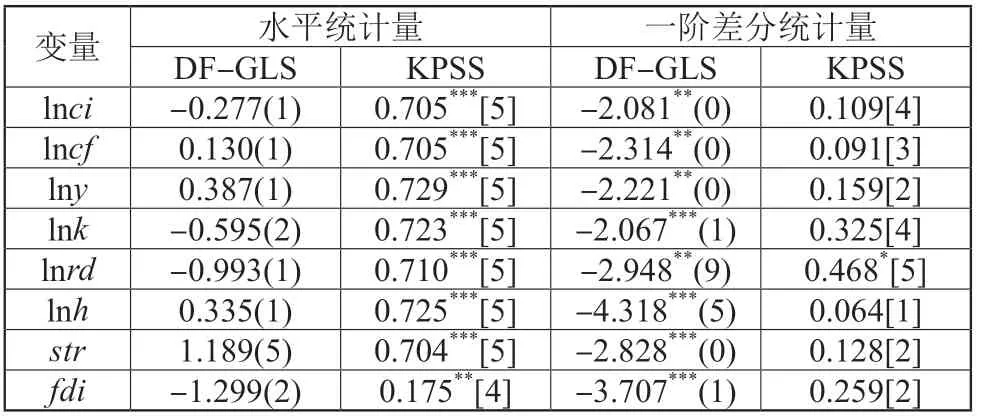

在开展STR非线性检验与估计之前首先需要检验各变量的平稳性。考虑到本文所采用的样本量仅有37年,故采用DF-GLS和KPSS这两种对小样本较为有效的单位根检验方法。其中,DF-GLS方法的原假设H0:所检验变量存在单位根;而KPSS方法的原假设H0:所检验变量为平稳。

表1给出了检验结果,并由此可知本文所涉及的变量序列均为I(1)序列。

表1 单位根检验结果

4.2 非线性检验和平滑转换函数形式的选择

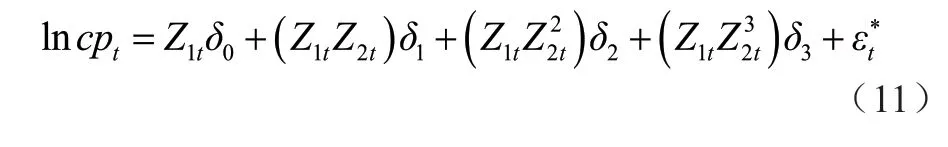

在估计STR模型(8)之前,需要检验当外资进入规模fdit作为转换变量时,中国CO2排放绩效和各因素之间是否存在显著的非线性关系。为此,根据Teräsvirta[28]所提出的序贯检验方法,首先将转换函数G(γ,c,st)在γ=0处以三阶泰勒展开,进而结合(8)式可得以下形式的辅助回归:

式中:Z1t=(1, lnyt, lnkt, lnrdt, lnht,strt,fdit),Z2t=fdit。

在式(11)的基础上对原假设H0:δ1=δ2=δ3=0进行基于F统计量的检验,若拒绝原假设,则表明存在非线性关系。然后对下述假设展开检验以明确采取何种形式的平滑转换函数:H04:δ3=0;H03:δ2=0|δ3=0;H02:δ1=0|δ2=δ3=0。若假设H03所对应之F统计量的伴随概率P值最小,则转换函数G(γ,c,st)应选择LSTR2模型或ESTR模型;否则,选择LSTR1模型。表2给出了基于上述检验程序的检验结果。可知,在不同外资进入规模fdi下各因素对中国CO2排放绩效的影响作用存在显著的非线性特征,且平滑转换函数均以LSTR1为宜。

表2 非线性检验与平滑转换函数选择结果

4.3 LSTR1模型的估计结果

为求得LSTR1模型的参数值,首先利用二维格点搜索法来确定定位参数c和平滑参数γ的初始值。为避免极端数据干扰作用,定位参数c的取值在转换变量fdit排序序列的0.15~0.85之间,即其范围为[0.746, 4.418],而平滑参数γ的范围为[0.5, 10]。为了提高精度,分别对上述两个区间等间距取60个值,得到3 600对组合,以其中最小残差平方和所对应的c值和γ值作为模型参数之初始值,其结果如表3所示。可知,无论模型Ⅰ还是模型Ⅱ,c与γ的初始估计值均分别为2.738和10,都落在前面所构造的区间之内,故可以此为基础进一步优化[21]。

表3 平滑参数和定位参数的初始估计结果

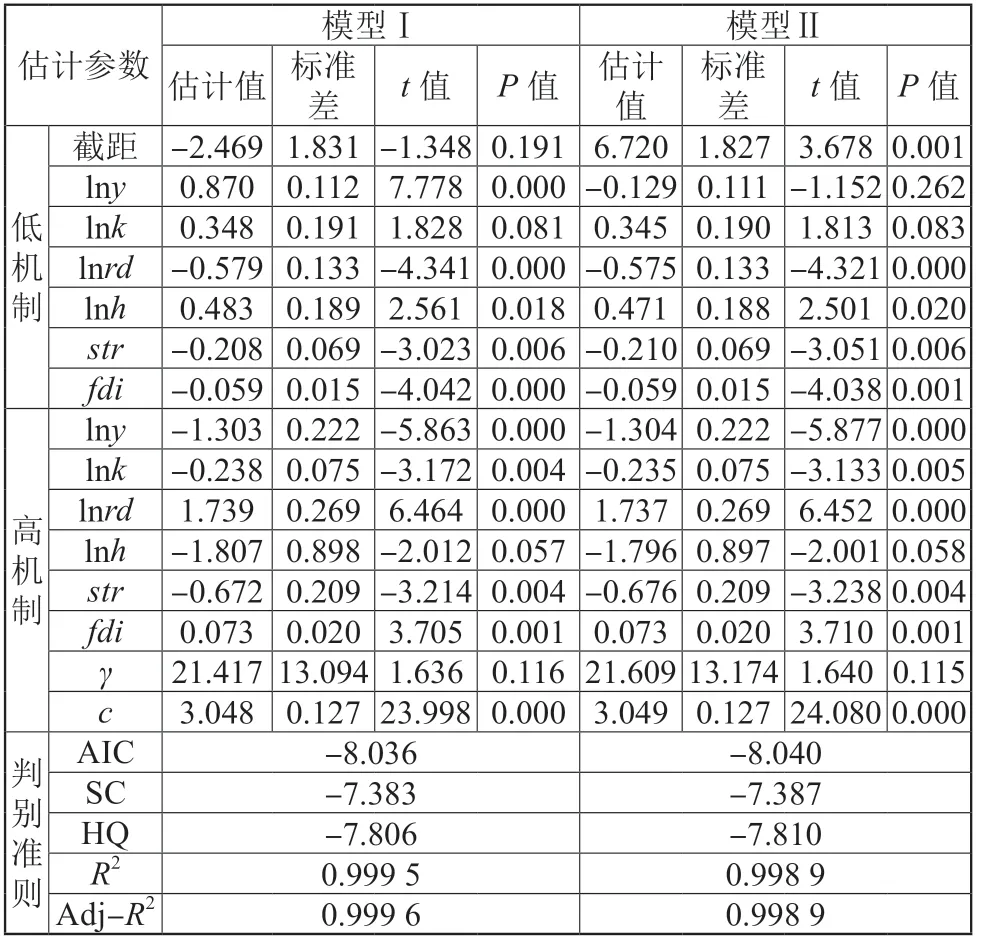

根据Hendry[29]给出的详细步骤,采用带有数值导数的BFGS算法对LSTR1模型的参数展开估计。考虑到由于可能存在的过度参数化,导致初步拟合非线性部分的部分因素的系数不显著,故采用移除非线性截距项来简化模型,表4给出了模型估计最终结果。

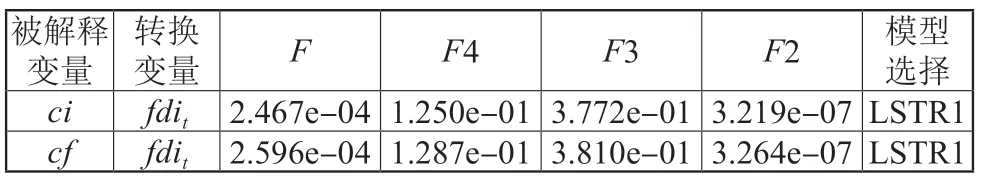

表4表明,模型中绝大多数变量在10%水平下显著。图1则直观地表明模型整体有着良好的拟合效果。

图1 原始及拟合数据的时间序列图

表4 LSTR1模型估计结果

进一步对模型残差的统计性质进行系统的检验,以考察所建立的LSTR1模型是否具有稳健性。其中,残差项的自相关检验是基于Box-Pierce的Q统计量进行的。检验结果如表5所示。

表5结果表明,在模型Ⅰ、模型Ⅱ中,滞后1~4阶的残差无序列相关的Q统计量的P值均大于10%的显著性水平,说明所建立模型的误差项之间已消除序列相关性;而用于检验残差是否具有ARCH异方差现象的χ2统计量和F统计量在滞后1~4阶的情况下,其所对应的P值均大于10%的显著性水平,表明残差之间消除了自回归异方差现象;J-B统计量的P值分别为0.773和0.797,故残差满足了正态分布。因此,总体上看所建立的LSTR1模型的参数具有良好的统计性质,不存在自相关性和异方差性且服从正态分布,从而确保了模型设定具有良好的解释力和可靠性。

表5 LSTR1模型残差稳健性检验结果

此外,还对所建立的LSTR1模型是否遗留非线性进行检验,若遗留非线性则表明所估计的模型存在设定错误,尚未充分抓住各变量之间的非线性关系。根据表6所给的检验结果,接受原假设H0:δ1=δ2=δ3=0,这表明所估计的LSTR1模型完全刻画了ci及cf与各因素之间的非线性特征。

表6 LSTR1模型无附加非线性检验(NaN-matrix inversion problem)

4.4 结果分析

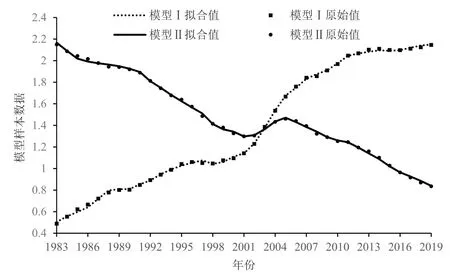

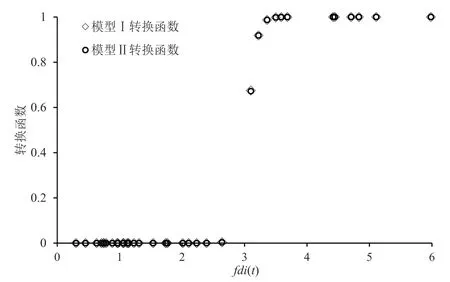

(1)图2给出了以fdi为转换变量所对应的转换函数的曲线图,结合表5中平滑参数γ的估计结果可以很直观地发现:模型可快速从低机制状态下的线性状态转换至高机制状态下的线性状态。在模型Ⅰ中,转换变量fdi的定位参数c取值3.048,且在1%水平上显著,即FDI及各影响因素对人均CO2排放量的非线性影响机制的转换发生在fdi=3.048%处。fdi<3.048%时,转换函数值接近于零,此时FDI及各影响因素与人均CO2排放量之间呈现低机制状态下的线性关系;而当fdi>3.048%时,则表现为高机制状态下的线性特征。在模型Ⅱ中,与以上分析区别仅在于c的估计值稍有差异(对应值为3.049)。

在LSTR1模型的低机制线性部分,ci与cf的fdi系数都显著为负,表明提高FDI依存度能够有效降低人均CO2排放量和CO2排放强度;而在高机制状态下的线性部分,两者的fdi系数都为正数,即随着FDI依存度的提高,人均CO2排放量和CO2排放强度也将增加。由于高机制部分fdi的系数大于低机制部分系数绝对值,结合图2可以说明若FDI依存度超过3.048%(3.049%),FDI对人均CO2排放量(CO2排放强度)的抑制作用将快速地转换为促进作用,即FDI依存度与人均CO2排放量(CO2排放强度)之间表现为一种“U”型的关系。这证实以改善CO2排放绩效为目标时,中国确实存在最优FDI规模,且最优FDI规模是当年GDP的3.048%(3.049%)。

图2 模型转换函数取值

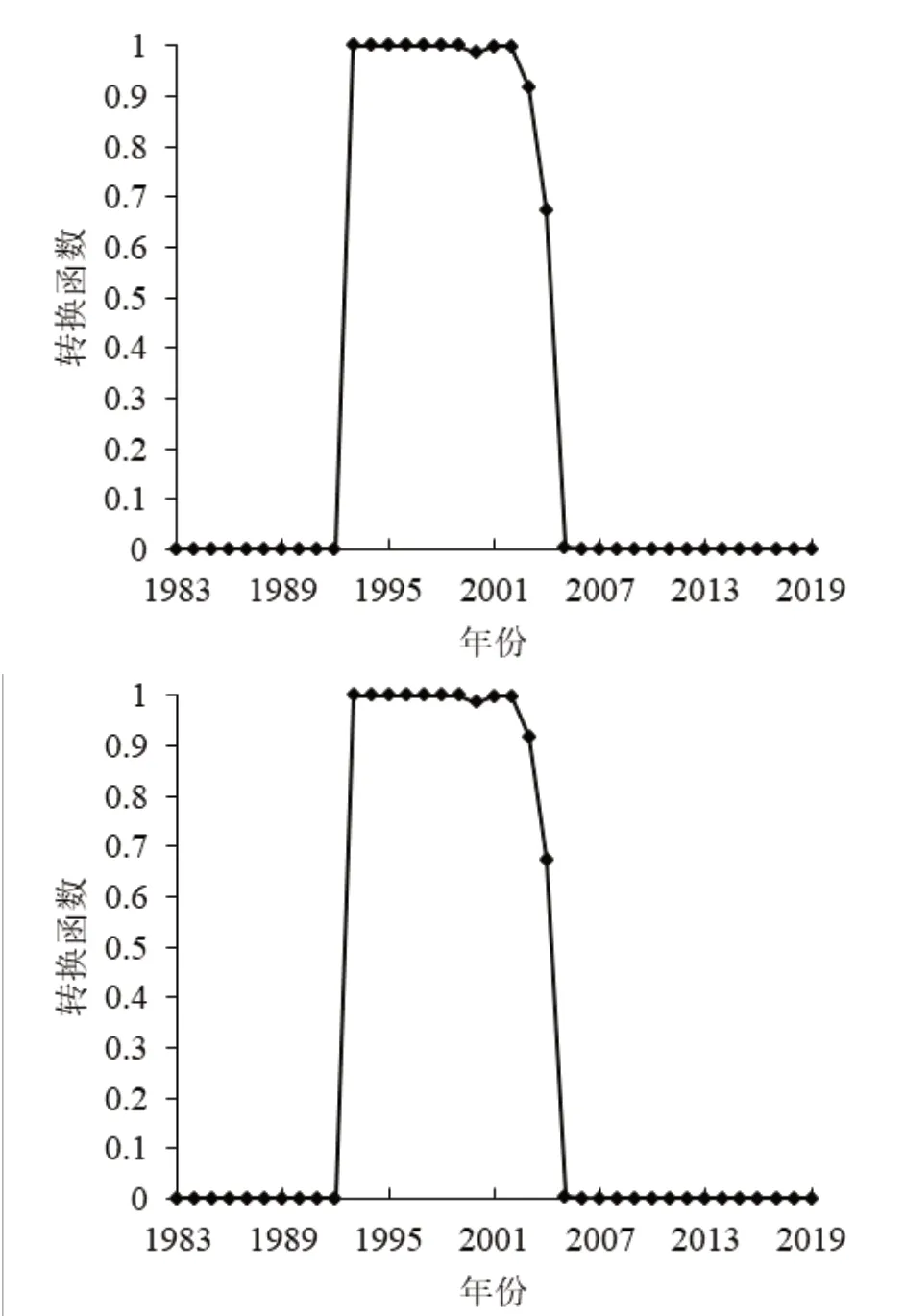

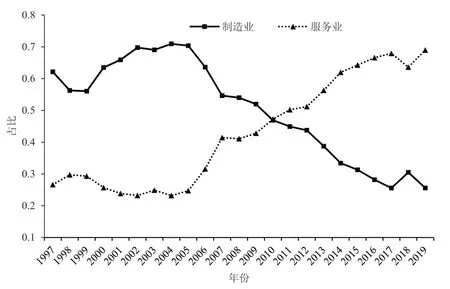

图3是机制转换的时间序列图,直观地显示了1983—2019年中国FDI对人均CO2排放量(CO2排放强度)的影响作用的详细转换路径。其中,1983—1992年以及2005—2019年由于中国FDI依存度低于3.048%(3.049%),fdi的系数为-0.059,表明该段时间内提高FDI依存度有利于中国低碳经济的发展;而1993—2004年FDI依存度大于3.048%(3.049%),致使转换函数趋于1,FDI依存度作用机理表现出高机制状态下的线性特征,此时fdi的系数快速提升并稳定在0.014(0.014),即FDI进入规模与人均CO2排放量(CO2排放强度)正相关。赵晓丽等[30]进一步指出FDI的行业分布也是影响能源消费的关键因素,根据其实证结果可以看出在2000—2004年期间FDI投资规模增加,但制造业FDI比重也随之上升,表明该期间FDI投资偏向于高耗能产业,进而导致CO2排放量升高。图4给出了历年制造业与服务业的FDI实际利用占比情况,由于1997年之前没有分行业实际投资金额,故只给出1997—2019年数据。结合图4来看,1997—2004年制造业FDI利用情况总体上是上升的,而2005年之后呈现波动下降趋势,且近年来降幅显著;对于服务业而言,其FDI利用金额从2005年开始持续增长,即FDI更多地流入第三产业是必然趋势,这与上述最优FDI规模分析不谋而合。由原始数据可知,2019年中国FDI依存度是0.962%,远未达到FDI理想规模,因此积极引入高质量外资企业也是促进中国实现碳减排的一个契机。

图3 机制转换的时间序列图(模型Ⅰ;模型Ⅱ)

图4 FDI分行业实际投资占比情况/亿美元

(2)经济发展水平y的人均CO2排放量系数在最优FDI依存度门槛值两侧表现为先正后负,CO2排放强度系数则全为负值,但其在低机制下并不显著。这表明了在高机制下促进经济发展可以显著发挥提升碳排放绩效的作用。在低机制状态下,经济发展水平的提高反而不利于环境的改善,这可能与我国过去采取的粗放型经济发展方式有关,经济发展造成的能源高消费致使CO2排放明显增加。因此,转变经济发展方式、提高经济发展质量就显得尤为重要。

(3)资本深化程度k总体上表现为与人均CO2排放量(CO2排放强度)正向相关,但在高机制状态下对两者的促进作用显著降低。改革开放以来,中国经济社会进步的同时也伴随着一定程度的“过早资本深化”和“过度资本深化”[31],而这种过早或过度的资本深化,更可能是粗放型经济增长表现方式之一,致使资本深化对低碳经济发展带来的消极效应相对较大,实际上也提醒我们如何更好地利用资本结构服务于低碳经济发展是我们后续必须考虑的问题之一。

(4)R&D存量与人均CO2排放量(CO2排放强度)在机制转换时由负向相关变为正向相关。这可能与不同经济发展状态下的研发投入偏向性存在一定的联系。基于中国经济发展绩效导向,研发投入选择以生产技术还是清洁技术为主,通常结合实际需求,而就这一投入偏向性则在很大程度上会对R&D存量如何影响CO2排放绩效产生较大影响。在以发展低碳经济为目标的前提下,不能仅仅只考虑扩大研发投入力度,可能更需要考虑的是研发投入领域以及转化效率。

(5)人力资本水平只在高机制下与人均CO2排放量(CO2排放强度)显著负相关。对其可能的解释是,一方面平均受教育水平的提高需要建筑、基础设施建设等硬件加以支撑,由此不仅导致CO2排放量随之增加,且其增速往往超过所带来的经济增速;另一方面,于寄语[32]的研究表明不同教育层次对经济增长的影响作用具有较大差异甚至反方向的作用,这也提示在提升碳排放绩效的目标下,不能单纯地追求以提升平均受教育年限为目标,更应该结合具体的经济社会发展需求优化人力资本结构,实现人力资本的均衡发展,从而实现碳排放绩效的整体提升。

(6)以“三产比工业”为代理指标的产业结构无论在低机制还是在高机制状态均对提升碳排放绩效产生积极影响。目前,中国外资利用大多数集中于制造业,其中又以电子和通信设备制造等新型工业为主,有利于我国工业化结构调整,同时对利用FDI的技术溢出带动相关服务业发展产生积极作用,促使FDI在第三产业得到更广泛的应用。因此,积极引导FDI流入第三产业促进产业结构优化升级也是改善CO2排放绩效的重要手段。

5 结论与政策建议

本文基于1983—2019年时间序列构建了以FDI依存度为转换变量的LSTR1模型,实证检验FDI对中国CO2排放绩效是否存在显著的非线性影响效应,且在节能减排目标下是否存在最优FDI规模。得出以下主要结论:

(1)中国FDI进入规模与中国人均CO2排放量(CO2排放强度)之间呈非线性“U”型关系,基于此可得中国存在最优FDI规模,为当年GDP的3.048%(3.049%)。当FDI进入规模小于最优规模时,FDI规模的扩张对提升CO2排放绩效具有积极的影响作用,通过增加FDI规模可实现降低CO2排放的目的;而当FDI规模超过最优规模时,FDI规模的再增长将拉动人均CO2排放量(CO2排放强度)上涨,不利于实现减排目标。结果显示,中国1993—2004年FDI规模均超过最优规模,对应了中国在要素驱动下的粗放型经济发展阶段,在此期间CO2排放量增长显著,环境污染严重。而自2005年至目前中国FDI均未超过最优规模,FDI的引进质量与水平有所优化,继续推进高质量国际资本流入对低碳经济发展起到良性作用。

(2)不同机制下,本文所考察的各因素对CO2排放绩效的影响作用存在一定差异性。在低机制状态下,增大R&D存量、推进“退二进三”产业结构调整对改善CO2排放绩效具有积极作用。提高人力资本水平和资本深化均不利于碳减排目标的实现,而人均GDP尽管其增长可有效降低CO2排放强度,但不能减少人均CO2排放量。但当过渡到高机制状态下,提高人均GDP和人力资本水平,均表现出对CO2排放绩效的显著良性作用,且资本深化对CO2排放绩效的不利影响趋于弱化。

根据上述结论,本文提出了以下政策建议。

(1)鼓励外资持续流入,制定引资、用资长效机制。目前,中国FDI流入规模尚处于低机制状态下,强化高质量外资投入和利用仍是有效提升碳排放绩效的措施之一。针对不同外资的经济水平和技术特征,应制定差异化的引资机制,结合国内行业发展瓶颈和攻坚难点设置更为长效的引资方案。充分利用外资引入的技术外溢优势,规避低质量、高污染FDI对于人力和环境的不良影响,加强引入后的用资考核和治理,进一步吸引优质外资进入,从而形成长效闭环发展,激发FDI在碳排放绩效中的积极作用。

(2)促进产业结构升级,引导FDI产业链向高附加值、低能耗环节流入。中国第三产业占GDP的比重过半,通过体量增加所达到的碳减排效益十分显著,建议利用区域性或行业性的优惠政策,有针对性地吸引相关外资投入至三产的细分领域中,加快产业的升级换代。在充分发挥三产绿色低碳优势的同时,建立完整的FDI考评体系,避免由于资本过快注入和产业结构过快服务化而导致内部发展质量的缺失,特别应预防大量资本注入后可能产生的第三产业“成本病”问题,通过FDI综合评价体系监控各环节用资状况,避免由于三产生产率的相对滞后而产生资本利用效率下降的问题。

(3)加强科技研发投入的精准性和高效性,构建科研创新与技术转移转化的完整链条。应避免单纯地扩大研发投入规模,着重在环保技术领域通过实施创新驱动发展战略,加大研发投入力度以促进清洁技术、低碳技术等高新技术快速发展。同时,加快出台促进科技成果转移转化的引导性政策,打通投资、科研和实践各个领域的壁垒,形成更为完善和通畅的链条,进而加强研发经费的高效精准投入。

(4)在继续提升人均受教育水平的同时,重点优化人力资本配置。一方面,加大人力资本投资,培养满足相关技术岗位需求的高科技人才,以更好地吸收、消化外来技术;另一方面,加强环保意识的教育,对环境要求愈加严格,愈有利于绿色环保技术创新。

本文基于时间序列测算得出以提升CO2排放绩效为目标的最优FDI进入规模,分析了在不同FDI进入规模下各因素对CO2排放绩效的影响效应。鉴于中国各地区在经济发展水平、产业结构、FDI行业分布结构等方面的异质性,故在后续研究中,将细化研究对象,利用省级面板数据及行业面板数据延伸分析FDI对CO2排放绩效的非线性影响效应。

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)