鼻窦CT及外周血细胞对鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤术后复发的预测分析

谢如姣,尤权杰,黄琦,任远,邬振华

宁波市医疗中心李惠利医院东部院区 耳鼻咽喉头颈外科,浙江 宁波 315100

鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤(sinonasal inverted papilloma, SNIP)是鼻腔鼻窦的一种良性上皮源性肿瘤,发生率占鼻腔和鼻窦肿瘤的0.4%~4.7%[1]。该病的发生及恶变与人乳头瘤病毒(human papilloma virus, HPV)密切相关[2]。其临床特征有术后易复发、易恶变、易局部侵犯且伴骨质破坏等。其中易复发是主要特点,术后复发率为12%~47%[3]。目前手术彻底切除是治疗SNIP的最佳方 法[4]。因此术前了解肿瘤的根蒂、评估肿瘤的侵犯范围以及预测其术后复发率的大小对制定合理的手术方式、切除病变组织的范围以及防止术后复发有着至关重要的作用。本研究分析影响SNIP术后复发的临床因素,并探讨鼻窦CT及外周血细胞计数对术后复发的预测价值。

1 资料和方法

1.1 一般资料 回顾性分析2015年12月至2020年12月就诊于宁波市医疗中心李惠利医院东部院区的38例SNIP的临床资料。患者男24例,女14例,年龄38~88岁。既往均无其他鼻部手术史。38例患者均行鼻内镜手术,其中6例辅以Caldwell-Luc手术径路,5例辅以泪前隐窝径路。术前均行CT检查及血常规采样。所有病例术后病理回报确诊为内翻性乳头状瘤。

1.2 方法 将术后随访期间原发部位复发的患者纳入复发组,其余均为未复发组。比较CT分期和手术分期的符合率(以CT分期和手术分期相符的例数除以手术分期例数),对比两组患者的年龄、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、中性粒细胞计数/淋巴细胞计数比率(neutrophil/lymphocyte ratio,NLR)、CT评分的差异。分析SNIP复发的相关危险因素及预测指标。

1.2.1 手术分期:按KROUSE[4]提出的SNIP临床分期方法,根据手术所见对38例SNIP进行手术分期。T1:肿瘤局限于鼻腔,未侵及鼻窦和鼻腔以外的部分,无恶变;T2:肿瘤位于窦口鼻道复合体和筛窦,同时可能累及上颌窦内侧部分和鼻腔,无恶变;T3:肿瘤位于上颌窦外侧壁、下壁、上壁、前壁或后壁,蝶窦和(或)额窦,可能累及上颌窦内侧壁、筛窦或鼻腔,无恶变;T4:肿瘤累及超出鼻腔或鼻窦范围,如眼眶、颅内、翼腭窝,肿瘤恶变。

1.2.2 术前CT检查:采用美国飞利浦公司VCT型64层螺旋CT机完成鼻窦扫描。扫描参数:管电压 120 kV,管电流200 mA。采用水平位平扫,患者取仰卧位,头过伸,以听眦线垂线为基线,水平位扫描范围自额窦顶至鼻咽部,水平位扫描后重建冠状位。个别患者增加矢状位扫描。窗宽窗位采用2种窗对比观察,软组织窗:窗位30~50 Hu、窗宽300~350 Hu,骨窗:窗位300~350 Hu、窗宽1 000~2 000 Hu。层厚2 mm,层距2~5 mm。

1.2.3 CT评分和CT分期:对所有患者鼻窦CT图像,采用LUND等[5]评分提供的判断标准,由同一位影像科医师独立完成放射学评分,评分范围包括上颌窦、前组筛窦、后组筛窦、蝶窦、额窦和窦口鼻道复合体(ostiomeatal complex, OMC)。鼻窦的评分标准:0分,无异常;1分,部分浑浊;2分,全部浑浊。OMC的评分标准:0分,无阻塞;2分,阻塞;解剖变异不计入总分。每侧0~12分,总分为0~24分。按KROUSE[4]提出的SNIP临床分期方法,根据CT影像中肿瘤的侵犯范围进行CT分期。

1.2.4 术后随访:所有患者均进行长期随访。术后1周开始使用0.9%氯化钠溶液进行鼻腔冲洗3次/d, 术后第2周开始进行第1次鼻内镜下复查(以清理陈旧性血痂及填塞物为主),术后1个月进行第2次复查(以清理痂皮、分离鼻腔粘连、清理术后囊泡为主)。术后第2个月每2周复查1次,术后第3个月开始每个月复查1次,直至术后半年。所有患者随访时间为0.5~3年。术后复发定义:手术半年后鼻内镜下检查显示原发部位新生乳头瘤样新生物,鼻内镜下取活检病理确诊为内翻性乳头状瘤。

1.3 统计学处理方法 使用SPSS20.0软件进行分析。计数资料比较采用卡方检验;计量资料以±s表示,采用t检验。NLR、CT评分与复发的相关性采用二项Logistic回归分析。采用受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic curve,ROC曲线)进行预测价值分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

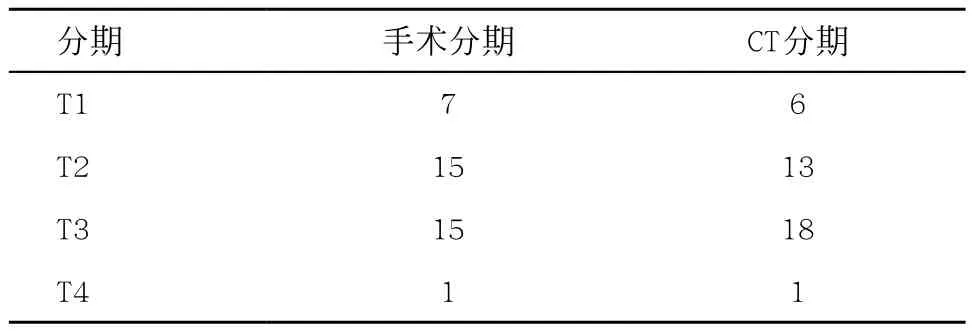

2.1 CT分期与实际手术分期符合率 38例患者中复发11例(占28.9%)。术前CT影像的各分期例数与实际手术分期例数见表1,总体符合率为92.11%。

表1 SNIP实际手术分期和CT分期结果(例)

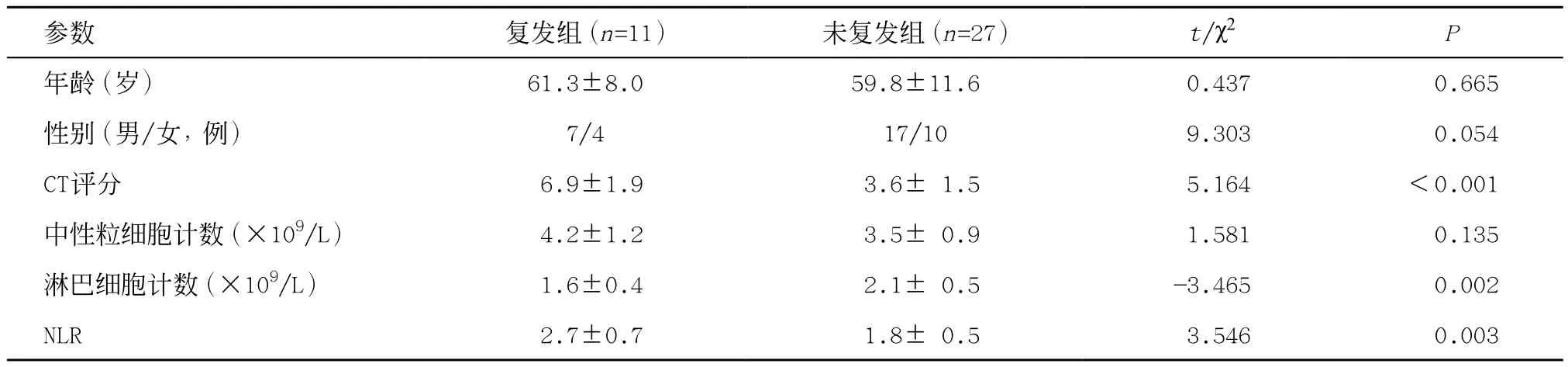

2.2 单因素分析结果 年龄、性别和中性粒细胞计数在复发组与未复发组之间差异无统计学意义 (P>0.05),而CT评分、淋巴细胞计数和NLR差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 复发组与未复发组临床参数单因素分析结果

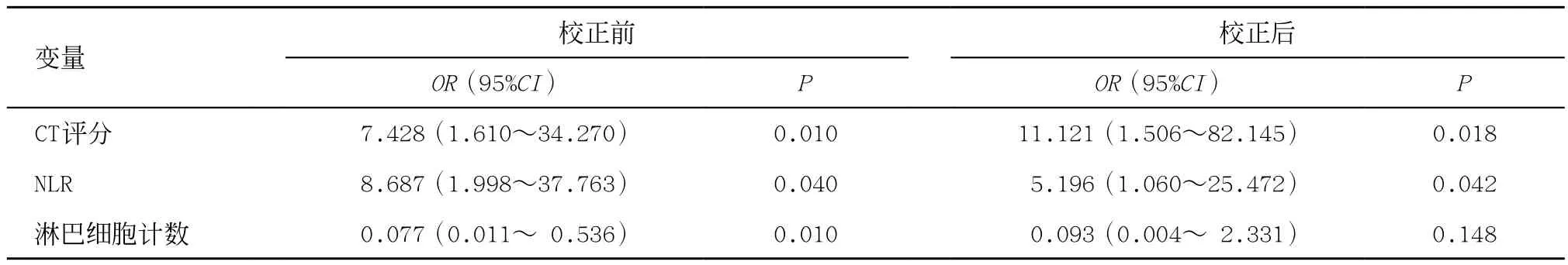

2.3 二元Logistic回归分析结果 回归分析显示CT评分、NLR是SNIP复发的独立危险因素,见表3。

表3 二元Logistic回归分析结果(n=38)

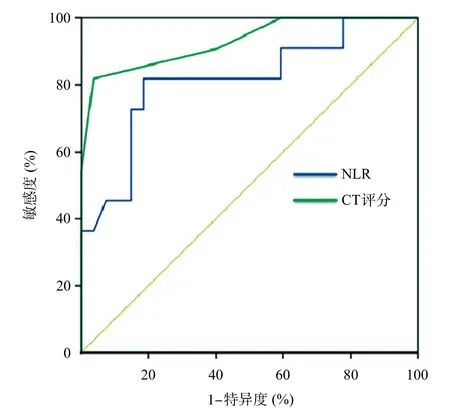

2.4 ROC曲线分析结果 NLR预测术后复发的AUC值是0.813(95%CI=0.649~0.977,P=0.001),术前CT评分的AUC值是0.929(95%CI=0.832~1.000,P<0.001)。当取最佳截断值,即NLR=2.375时,约登指数为0.633,敏感度为81.8%,特异度为81.5%;CT评分=5.5时,约登指数为0.781,敏感度为81.8%,特异度为96.3%。见图1。

图1 NLR和CT评分预测SNIP术后复发的ROC曲线

3 讨论

SNIP的术后复发一直是临床关注的问题,虽有研究发现肿瘤上皮鳞状化生即角化过度、上皮有丝分裂指数不高、不伴发炎性息肉即上皮中非整倍体细胞数量增多等均可能是影响SNIP复发的因素[6],但绝大多数学者认为,肿瘤的完整切除是减少术后复发的最重要因素[7]。因此,术前肿瘤的评估和术后复发的预测极其重要。临床上,CT影像是治疗SNIP时选择手术方式的重要依据。虽然由于在CT影像上SNIP的表现无特异性,多只呈单侧鼻腔及鼻窦软组织病变、膨胀性生长等,从而无法准确区分肿瘤组织、炎性黏膜增厚或是分泌物潴留,会导致对肿瘤范围的误判,但本研究通过回顾性分析38例SNIP的临床资料,发现术前CT影像的各分期例数与实际手术分期总体符合率仍能达到92.11%,对SNIP的侵犯范围判断的准确性较高。

细胞免疫是机体抗肿瘤免疫效应中的重要组成部分,其中淋巴细胞起着主导作用,淋巴细胞的数量与机体免疫能力密切相关[8]。有研究发现,当CD8+T细胞及其产生的IL-4、IL-5等Th2型细胞因子占优势时,可抑制细胞免疫应答,从而造成HPV感染进展或病毒对机体产生免疫耐受,导致疾病慢性化及反复发作[9]。而王茂华等[10]研究证明,HPV感染与SNIP的发生、复发密切相关。YIGIT等[11]研究也发现外周血淋巴细胞计数的下降与肿瘤的临床分期和预后密切相关。本研究通过单因素分析发现,淋巴细胞计数、NLR和CT评分在复发组和非复发组间差异有统计学意义,但进一步二元Logistic回归分析结果显示,CT评分、NLR与SNIP复发相关,而淋巴细胞计数与SNIP复发不相关,说明对于SNIP的复发,淋巴细胞并非是真正的影响因素,淋巴细胞计数与SNIP的复发只是存在间接相关,需要通过其他因素来对SNIP的复发产生影响。

NLR是将外周血中性粒细胞计数和淋巴细胞计数整合考虑,可稳定地反映机体的反应状态。近年研究发现,NLR可作为结直肠癌、肝癌、胃癌的术后复发预测指标[12-14]。本研究通过绘制ROC曲线发现,NLR和鼻窦CT评分的AUC均较大(分别为0.813和0.929),说明NLR和CT评分对于SNIP术后复发有着较高的预测价值,且当NLR取截断值2.375时,约登指数为0.633,敏感度为81.8%,特异度为81.5%,当CT评分取截断值5.5时,约登指数为0.781,敏感度为81.8%,特异度为96.3%。鼻窦CT对骨质和软组织有着良好的对比度[15],能大致评估肿瘤的范围,鼻窦CT评分也就代表了肿瘤侵犯的严重程度,因此评分越高,病情越重,而术后复发的概率也越高。另外在CT影像上,SNIP还有一重要特点就是局部骨质增生和吸收导致骨炎征象,研究表明,局灶性增生与SNIP的起源之间有很大的一致性[16-17]。CT评分越高,代表了其根蒂(即起源)范围也可能越广,肿瘤侵犯范围也越大,既影响了手术方式的选择,也间接反映其术后较高的复发率。

综上所述,CT对于SNIP的术前评估有较大的准确性和实用价值。NLR>2.375或CT评分>5.5,对于预测SNIP术后复发具有较好的价值。但由于本研究样本量偏小,可能具有一定的局限性,需要进一步扩大样本量进行验证。