面向应用型人才培养的移动终端编程技术课程教学内容探索

梁旗军 刘好斌 郑巍 熊宇

摘 要:为满足应用型人才培养的需要,专业课程教学内容的改革探索已成为课程教学面临的一大问题。文章以移动终端编程技术课程为例,发掘应用型人才培养内涵,从分析课程教学内容上的不足入手,开展实践路径的探索。以工程认证思想为指导,提出以建立知识体系结构为基础,时代前沿技术有机融入,竞赛驱动的促学促教以及场景化教学组织的实践路径。教学实践表明,提高应用型人才培养质量,取得了较好的教学效果。

关键词:应用型人才;移动终端编程技术;课程教学内容

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)03-0154-05

Abstract: In order to meet the needs of training applied talents, the reform and exploration of professional curriculum teaching content has become a major problem faced by curriculum teaching. Taking the mobile terminal programming technology course as an example, this paper explores the connotation of applied talent training, analyzes the shortcomings of the course teaching content, and explores the practical path. Guided by the idea of engineering certification, this paper puts forward the practical path of promoting learning and teaching driven by competition and scene teaching organization based on the establishment of knowledge system structure, the organic integration of cutting-edge technologies of the times. Teaching practice shows that it has improved the quality of applied talents training and achieved good teaching effect.

Keywords: application-oriented talents; mobile terminal programming technology; course content

隨着经济全球化与科技的发展,我国的各行各业都急需一大批的应用型本科人才。尤其在移动互联科技领域,许多的科技企业对工科人才的需求也逐渐增长,要求也在不断提升。2018年全国教育大会上,习近平总书记曾强调指出,“要提升教育服务经济社会发展能力,着重培养创新型、复合型、应用型人才”,这为高等教育的人才培养指明了方向。

2019年10月30日,美国艺术和科学学院的第2085次例行会议上,美国教育管理专家桑迪·波美和迈克尔·麦弗逊发表了题为《提高教学质量:提升大学学习体验》的演讲,文中指出,应用型人才培养“最重要的工作是:教育学生对重要思想保有开阔视野,帮助他们获取具有持久价值的知识与技能,培养他们取得事业成功及社交的能力”。指出了应用型人才应该具备的综合素质内涵,即在能力结构方面应该具备知识的自我更新能力、信息的灵活处理能力;良好的适应能力、实践动手能力、分析和解决问题的能力;团队合作、沟通交际和组织管理能力。

高校是应用型人才培养的摇篮和重要基地,专业性应用人才的培养,最终实施是根植于专业课程体系的建设,落实在一门门专业课程的教学活动中。以移动终端编程技术课程为例,探索面向应用型人才培养的课程教学内容改革。

一、移动终端编程技术教学内容研究现状

移动终端编程技术课程是一门软件开发类的软件工程专业课程,负责培养能将Android移动终端应用层编程知识和技术应用于移动科技领域实践的技术人才。近年来,以应用型人才培养为目标,在该课程或相近课程的教学内容改革中,有不少的专家学者和一线教师做了大量有益的工作,形成了许多具体有效的教学设计。

在教学理念上,有以“创新创业教育”为导向[1],优化课程配置,丰富教学内容,或通过校企合作引入企业教师[2],前阶段的校内指导与后阶段的企业指导一起抓。为培养应用型人才树立教学理念,才能发挥综合效益价值,确保人才培养效果。在课程内容上,有通过精选教材内容,选取常用的基础知识,引入实例并做了详细要求的[3],也有将课程内容融合到8个学习情境设计、描述和学时分配中的[4],建立了教材内容和课程内容的基本对应,不同院校确定了不同的课程标准。在教学方法上,大都采取了互动启发式教学法、案例教学法、项目驱动教学法[3,5]等常用教学方法。通过教师与学生的互动交流,提高学生的学习积极性;通过设定每一堂课的学习目标,以启发、讨论方式进行教学互动,调动学生的学习自主性和主动性;通过项目驱动的方式,提高学生的团队协作意识,培养了学生的团队合作精神。在教学模式或教学过程上,有采用传统的COID、翻转课堂和任务驱动[6-8]等方式,也有将基于Scrum的软件开发管理过程的理论和方法[9],应用与Android 的实践教学活动,以对软件项目的过程管控的眼光来对待整个教学过程,或基于“行动导向”的6个工作和学习步骤[4],“资讯、计划、决策、实施、检查、评价”应用于完整流程组织教学过程的,或应用强调课前、课中、课后的“多层教学模式”的教学过程[10]。突出了以“学生”为中心,转变传统的教学模式或教学过程,力争做到计划性、阶段性的教学设计,有效地掌握课程进度,提高教师和学生互动和讨论频次,期望达到培养创新型、应用型人才的目的。

从教学理念、课程内容、教学方法、教学模式和教学过程的分析可以发现,目前的课程教学内容的设计上仍然存在着一些不足之处:(1)注重静态课程内容的组织,课程教学内容设计没有突出“动态性”,对课程特点和学生学情的有效分析不够。大部分情况下教师按照教材的编写顺序组织教学内容,缺乏对学生情感态度价值观的有效引导,只是简单的重复,会导致学生对学习内容产生倦怠。(2)课程的“协同育人”产研合作较少,没有体现课程内容的“先进性”。课程知识内容一直是恒定不变,极少涉及移动互联领域大厂的新工具、新技术、新方法的补充,或者多年不动,一动就全部更新,学生就无法客观了解现在移动编程领域的工作内容和技术趋势。(3)课程教学内容的设计在应用型特点方面体现较弱,没有针对不同知识,设计不同的教学方法。一般的教学设计仍然拘泥于一堂课45分钟知识点的时间分配和安排上,没有划分“应用场景”,依据包含的课堂内容设计不同教学方法和实施过程。若能解决上述问题,将更积极地发挥该课程的作用,更有利于应用型人才的培养。

二、课程教学内容实施路径的探索

移动终端编程技术课程教学内容探索路径设计的总体思路:在工程认证思想的指导下,建立“知识分类”,搭建知识体系,通过将科技前沿技术引入课堂,培养学生对新知识的自我学习能力,通过竞赛驱动的促学促教,培养学生对知识应用的实践能力,通过“场景化”组织教学活动,培养学生团队合作和沟通能力,从而达到应用型人才的培养目的。

(一)基于课程能力目标,反向梳理知识目标,结构化“知识分类”,建立原理到能力和素质的知识体系

1. 确立课程能力目标。移动终端编程技术课程以Android移动终端应用层编程技术为主要对象,全栈式后台架构和实践及开发微信小程序的开发为扩展。能力目标可以确定:(1)能够探测APP布局特点,解构APP工作流,使用工具设计UI界面,确定合适组件及通讯方式构建APP;(2)能够探测APP业务数据的格式、属性和来源,通过文献检索、评估前后台技术适用范围,对比选择并搭配现代工具,设计解决方案并实现APP构建。

2. 知识目标和知识点结构化。课程知识点众多,且抽象复杂,需要理解和消化的知识点很多。需要从课程内容中找出符合能力培养目标的知识点,反向得出知识目标:理解APP宿主环境和底层框架,掌握APP应用场景UI界面设计思想和方法,组件的生命周期以及通讯方式和栈管理方法,掌握本地和网络数据存储、传输协议方法的内涵。一般情况下,这类知识点应在教学大纲中有明确的指出,将课程中所需要教授的内容进行细分,进行结构化的整理,明确知识点的具体内容。

3. 知识点梳理分类。需要将这些知识点重新梳理,以学生活动的角度分析,将其分为三类,即原理性知识、应用性知识和素质性知识。原理性知识包括概念、定义、背景、概述、原理、规则描述等静态知识,如系统概述、技术简介等。应用性知识包括各种概念应用和规则方法应用,如工具应用和调试、组件编程和通讯等。素质性知识指“学会学习”的认知策略,如应用设计思路、组件和组件组合使用手段等。结合实际,将抽象内容具体化,分类的目的就是不同的知识在教学目标和教学设计上也是不同的,然后对应不同教师的教学活动和学生的学习活动。如此,可以有效加深学生对该门课程知识点的认识和理解,从而为灵活应用打下基础。

以移动终端系统体系结构及UI组件模块为例,可以确定原理性知识,即知识要求如下:(1)理解各种手机操作系统的特点;(2)掌握安卓平台的发展历史,层级结构和特点;(3)掌握鸿蒙系统的架构技术;(4)掌握UI界面基本设计思想和方法。应用性知识和素质性知识,即能力要求如下:(1)能够使用AS工具建立工程项目;(2)能够选择合适的组件。

(二)科技前沿技术引入课堂,培养学生对新知识的自我学习能力

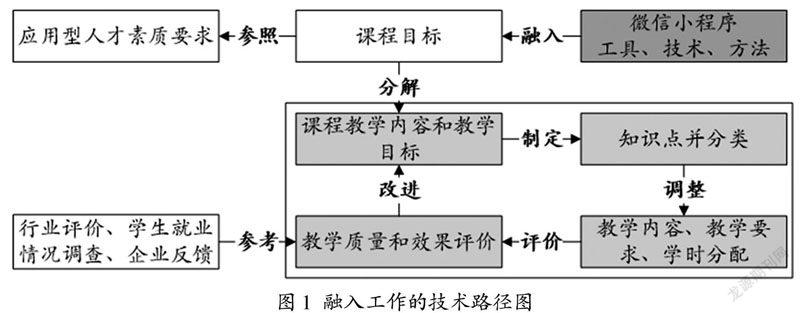

如图1所示,以微信小程序知识和原理为例,融入工作的技术路径包含8个节点(工作内容或知识内容),可以通过以下3个表述来描述。

1. 通过参照应用型人才素质要求文件分析,将行业发展方向前沿知识(微信公众平台和微信应用开发技术)融入移动终端编程技术课程的课程目标中。

2. 将其分解、明确学习成果后修订课程教学内容和教学目标,通过综合考虑教学内容和目标,制定相应的知识点及“知识分类”,通过建立课程目标对学习成果的支撑可以调整教学内容、教学要求和学时分配。

3. 通过课程目标达成度的评价,获得教学质量和效果评价。参考行业评价、学生就业情况调查、企业反馈等,依据教学质量和效果评价推动改进课程教学内容和教学目标。

由此,线框内的节点(工作内容或知识内容)形成内循环,不断保持课程内容的更新和持续发展,进而再同步建设。

课程中微信小程序部分教学内容包括:微信小程序的组成、代码环境、宿主环境和底层框架。重点:微信小程序的文件组成;难点:渲染层和逻辑层学案例和课程资源。其中,知识要求如下:(1)了解小程序技术发展史,基本语法结构;(2)理解JSON配置、WXML模板、WXSS样式;(3)理解程序与界面的区别。能力要求如下:(1)能夠使用微信开发者工具建立工程项目;(2)能够选择合适的组件。

(三)竞赛驱动的案例教学,培养学生对知识应用的实践能力

科技竞赛是高校培养高素质人才的重要途径之一。作为一门软件应用开发类课程,实践是提高教学质量的重要途径,科技竞赛提供了实践的平台。用好竞赛平台,是培养应用型人才的重要手段。

(1)学生竞赛成果可以是课程教学案例的重要来源,完善课程教学内容。学生在竞赛中通过知识重整、归纳、总结、扩大等,将所学知识转化为生产力,体现了实践能力,科技竞赛本身也就成为一个综合性教学活动。因此,收集学生历年参加科技竞赛的获奖作品,取其精华,作为教学内容是必要的。最主要的形式就是做成教学案例。将竞赛案例分解对应到课程的知识点上,制作视频案例资源,与知识点对应,详细展示课程知识点在实践当中如何运用,并设计与案例配套的课后作业,推动学生进行课外训练,全面提升动手实践能力,帮助学生理解和掌握课程知识,增强工程问题的分析与设计能力,从而提升综合能力。

(2)学生竞赛成果也是检验学生实践能力的一项标准,提供闭环反馈。组织和指导学生以移动终端编程技术课程内容参加学科竞赛的成果和经验,将用来改进课程教学内容。如将竞赛目标(规则)融入教学目标,竞赛项目融入教学内容,竞赛成绩融入课程考核,形成闭合环形的反馈。

以2021年中国高校计算机大赛-微信小程序开发赛为例,在小程序开发评分表技术合理性评分项中明确指出,模块划分清晰/接口划分清晰,从而可以总结出能力目标:评估前后台技术适用范围。在国赛二等奖项目“安全风险排查整改数据助手”中的多通道设计,也演化成为“基于UI界面设计思想和方法”的知识目标。

(四)“场景化”组织教学活动,培养学生团队合作和沟通能力

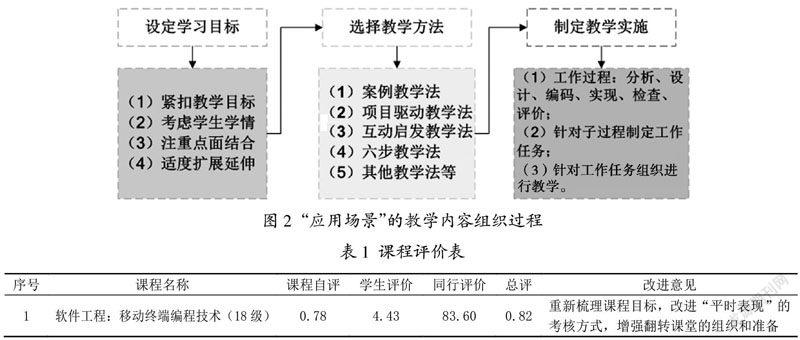

在移动终端编程技术课程中,“应用场景”是指移动应用在处理实际生活中的某个使用场景,也就是在移动端APP上完成一个功能业务的操作。应用场景的选择原则是:符合课程特点和学生认知;实现上应该可以利用相关联的知识点子集(可含一二个新知识点);各个“应用场景”尽量避免同质,所有“应用场景”可全覆盖本课程知识点。譬如购物车和订单界面展示、用户信息的提交和修改等。如图2所示,给出一个“应用场景”的课程教学内容组织过程。在选定了“应用场景”后,后续工作如下。

1. 首先要设定学习目标。学习目标和教学目标是相对应的,学习目标以学生为第一人称表明通过该“应用场景”的学习,可以应用哪些技术和方法,其设定要考虑以下几个方面:(1)紧扣教学目标;(2)考虑学生学情;(3)注重点面结合;(4)适度扩展延伸。

2. 确定选择教学方法。由于不同的“应用场景”描述的业务情况不同,教师在考查熟悉的各种教学方法的基础上,可以选择最优的教学方法,如案例教学法、项目教学法、互动启发教学法、六步教学法等。优化的方式是可以通过教学实施的评价来改进或者替换教学方法。

3. 制定教学实施过程,可以将工作过程分解为分析、设计、编码、实现、检查、评价6个子过程,针对子过程制定工作任务(主要针对学生的活动),针对工作任务进行组织教学(主要针对教师的活动)。如采用“项目教学法”在设计子过程中给出的工作任务可以是:将学生分组,进行集体研讨,设计出符合“应用场景”内容的方案,辨明应该使用的知识、技术和方法等。而在教学组织中主要是教师的活动,可以是审定计划方案,评价知识、技术和方法的可行性。

三、课程教学内容的评价方式和成效

(一)“三位一体”的评价方式

“三位一体”是指以课程自评、学生评价、同行评价进行的综合课程教学内容评价方式。课程自评是以课程各考核环节的学生得分情况,对课程目标的达成情况进行直接评价,反映了学生能力的达成情况;学生评价是通过课程目标达成情况问卷调查表,在学习课程完毕后,对于通过课程学习收获的评估结果;同行评价是由督导、专业负责人组成的评价小组对课程质量进行同行间评价,主要从每门课程的课程目标、课程内容、教学方法、考核方法等是否能够支撑课程目标的有效达成来进行评价。

我院软件工程专业18级课程移动终端编程技术的课程评价表结果如表1所示。其中,课程自评分数值范围为[0,1],占比40%;学生评价分数值范围为[0,5],占比30%;同行评价分数值范围为[0,100],占比30%;总评分数值范围为[0,1]。

(二)课程教学内容探索改革成效

1. 學生能力成长明显

鼓励学生申报我校特殊学生项目“三小”项目,课程内容相关项目数实现了翻倍递增,近三年每年均占据项目总数的33%。近五年来,教师团队指导学生参加学科创新竞赛,获得省级奖项近200项,国家级20项,申报专利1项,软件著作权2项。

2. 教学研究成果突出

课程获批校级创新创业课程,获课程思政示范课程,获2020年防疫期间线上教学优质课程三等奖。获批1项校实验教学平台建设项目、1项教育部协同育人项目和2项全国计算机基础教育研究会项目。发表教改论文3篇,核心期刊1篇。

3. 学生反馈积极有效

积极评价:59%的学生希望成为就业方向;有效反馈:63%的学生平均每天投入1~2小时,56%的学生关注移动领域新闻消息,95%的学生希望加入企业新技术。

4. 推广应用情况

探索经验应用我校软件工程创新实践班,首次实现我院“三大”教指委国赛一等奖的突破,1名同学获得研究生推免。

四、结束语

在应用型人才具备的综合素质内涵的引领下,立足静态教材内容,优化动态教学内容;教学内容“应用场景”化,突出应用型特点是课程教学内容探索的主要研究方式。主张从静态课程内容、教材内容的顺序组织教学内容中脱出,并在对课程特点和学生学情的有效分析的基础上突出课程教学内容设计“动态性”,优化教学内容。“场景”设计教学内容,串联和组织某个应用场景下构建移动应用应该掌握的知识、技术和方法,某应用场景下按照不同业务来划分应授课内容,再使用不同的教学方法来融入教学过程,达到更积极、更优化的教学设计,有利于应用型人才的培养。

因此,基于应用型人才培养的课程教学内容研究,探索以学生为本,“量身定做”的课程应学知识点的“知识分类”,将企业先进的移动开发技术进行有效融合,以学科科技竞赛为驱动,创建“应用场景”组织课程教学内容设计,不同内容采用不同教学方法引导学生学习,通过配套作业督促其学习,对学习效果进行评价,从而提升课堂的教学效果,进一步增强学生的动手能力。

参考文献:

[1]周华.以创新创业教育为导向的Android应用开发课程探究[J].科学大众(科学教育),2018(10):110+122.

[2]王学梅.校企合作下《Android应用开发》课程的更新与改革[J].信息系统工程,2017(4):169.

[3]王英强,王振铎,王征风,等.《ANDROID程序设计》课程改革初探[J].陕西教育(高教版),2014(1):126-128.

[4]陈斌,张燕菲,郝静.基于应用型人才培养的“Android应用开发”课程建设初探[J].工业和信息化教育,2017(12):52-56.

[5]周辉奎,顾牡丹.基于项目驱动的Android程序设计课程教学方法探讨[J].福建茶叶,2019,41(12):211.

[6]石丽梅,郭磊,郑颖.基于CDIO模式的Android移动应用开发课程教学改革[J].数码世界,2019(8):196.

[7]郑霖娟.基于CDIO的“Android开发基础”课程翻转课堂教学模式实践探索[J].福建电脑,2018,34(11):74-75.

[8]李惠,杨凌雪.基于翻转课堂和任务驱动的Android教学设计的研究[J].福建电脑,2016,32(5):64-65.

[9]皇甫大恩,葛磊.基于Scrum的Android教学改革初探[J].现代计算机,2016(6):60-62+82.

[10]吕圣军,赵建锋,桂婷.针对应用型人才培养的程序设计课程教学方法探索[J].计算机教育,2019(7):41-45.