当个能工巧匠,也不错

馒头老妖

在中国漫长的历史长河之中,工匠的地位基本都处于中等偏上的位置。在一些历史时期,能工巧匠甚至被视为增强国力的战略资源。

在《考工记》中,将工匠分为轮人、舆人、矢人、陶人、攻金之工等三十余種。在介绍每一种工匠时,开头往往是“舆人为车”“矢人为矢”这样的话,表明这是按照工匠所制造的产品来给工匠分类的,界限非常明确。

从大类上说,古代的工匠至少可以分为几个大的领域:

首先,是制造交通工具的人。尽管马车、帆船并没有汽车、轮船这样复杂,但当你真的动手制造它们时,就会发现其中有无数的坑在等着你。比如,制造一个木头车轮,选材时就得注意木材是哪一面向阳、哪一面背阴(这一面的木质相对疏松,所以要先用火烤一下);两边的轮子尺寸和重量是不是精确一致;还得问问顾客,这个车主要用在泥地里还是山地上(前者需要把轮子的边缘打磨得薄一些,泥巴就不容易黏附在车轮上了)。技术要求非常高,稍有不慎,就会让赶车、坐车的人苦不堪言。

其次,是制造房屋的泥瓦匠。这个行业同样需要极高的悟性和耐心:你得先学会如何制造瓦片、砖块,并保证它们的强度、透水率等指标;然后还得精通测量技术,否则盖出来的屋子就会东倒西歪。当然,中国古代的房屋里会大量使用木材,一个合格的泥瓦匠,还得懂木工才行。

如果嫌这两行的技术门槛太高,可以考虑去做“攻金之工”,也就是向冶炼行业发展。早在殷商时期,就有了司母戊鼎这样的精美青铜器,可见中国冶金、铸造的发端非常早。在随后的历史上,工匠们对铁合金的认识逐步提高,无论是生铁、熟铁还是钢,都能够用各种巧妙的方法获得,用在各自需要的场合;也能调配锡、铅、铜三者的比例,用于制造不同的铜器。对于金银等贵金属,也可以做到从矿石开采到金属精炼、器物打造一条龙服务,是一个非常有前途的行业。唯一的缺点就是这一行非常辛苦,每天必须忍受火炉边上的高温和噪音,相当耗体力。

喜欢武侠、玄幻小说的同学,还可以考虑当一个兵器匠人。无论是大侠的宝剑,还是士兵的戈、矛,乃至大量配发的弓弩、箭矢、盔甲,都对制作工艺提出了非常高的要求。如果你会制造连弩、火药等高技术兵器,瞬间就可能成为君主的座上宾,地位一跃而上。这一行的唯一缺点是对产品质量要求很高——遇到秦始皇那样脾气不好的君主,生产了不合格的兵器,就有掉脑袋的风险。

古代还有一个大量要人的行当——食品工业,主要是酿酒、制糖、炒茶和晒盐。这些工作的技术含量也不低,操作上稍有疏忽,就可能拿不到合格的产品,白白损失一大批原料。因此,一个经验丰富的工匠,在这些行业中地位是极高的。

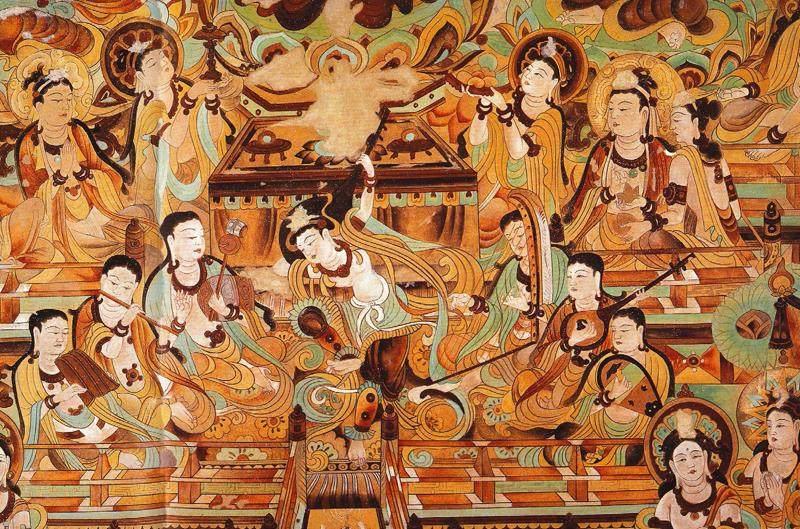

如果这些行业你都不喜欢,那我认真地推荐你往日用器物方向努力。中国古代的轻工业同样非常发达,其中,瓷器和丝绸是最有代表意义的器物。制造它们都不需要花费太多的力气,也不会面对恶劣的工作环境,只要你的审美在线,又有足够的耐心和专注力,就不难在古代找到一碗饭吃。如果你的美术功底很好,出人头地应该不难。

当然,不管是哪一个行业的工匠,想象力、创造力都是非常大的加分项。作为穿越过去的现代人,你当然知道很多的经典设计风格,倘若能和古代的生产条件结合起来,很可能就会成为下一个传奇工匠了。

战国时期的丝织品已经非常精美

然而,还是要给你泼一下冷水:这里的“倘若”,就是一个非常难以实现的问题。

囿于古代工业发展水平的限制,这些工业都大量依赖人力,最多也就是以畜力辅助,基本上指望不上机器来帮忙。因此,你需要有相当强的力气和耐力,才可能完成工作。更麻烦的是,古人对劳动保护没多少认识,安全事故相当常见,职业病更是被视为理所当然。只有靠眼疾手快,加上心思活络,才能保护好你自己。

另外,想要在古代成为一名能工巧匠,最难熬的还是那漫长的学习过程。通常而言,入行时都需要作为学徒拜师,经过三年左右的学习,还得再加上一年的实习期(也称为“帮师”,就是帮着师父干活),才能自立门户。在此期间,除了免费食宿之外,学徒只能领到少得可怜的零花钱,还得整天伺候师父的饮食起居,日子可不轻松。

想来想去,在古代当一名合格的工匠,乃至远近闻名的能工巧匠,的确是一件非常有挑战性的事情。当然,回报也是相当丰厚的,时空穿越者们,不妨认真考虑一下呢。