张力·超越·规范:汉代儒家复仇观的特质与正义性问题

樊智宁

复仇之风在汉代盛行,形成独特的社会现象,近年来颇受国内外学界关注。①主流的观点认为,复仇之风盛行的原因存在诸多方面,汉王朝的法禁宽松以及先秦任侠之气未脱是重要的社会因素,而儒家的复仇观在思想层面亦起到推波助澜的作用。汉代儒家复仇观具有内在的张力,以公羊学家与礼学家为代表的儒者通过经典诠释的方式,在这种张力中发明新义,使得复仇观具有独特的理论特质。然而,仔细探究汉代儒家的复仇观,能够发现这些独特的理论特质并非完全鼓吹极端的复仇,而是兼具超越性与规范性的复杂理论体系。因此,汉代儒家复仇观的诠释及其特质值得重新审视。

一、“孝”与“仁”:复仇观的内在张力

“孝”与“仁”是儒家思想最为根本的德性,这两种德性在儒家的伦理体系中相辅相成,在逻辑上亦是自洽的。然而,“孝”与“仁”在汉代复仇的视阈中则呈现难以圆融的状态。一方面,汉代的复仇以血亲复仇为核心议题,“孝”与血亲复仇能够较为完美地相契合。另一方面,复仇是通过暴力来追寻自然正义的行为,这与“仁”又显得格格不入。“孝”与“仁”在复仇中呈现出难以圆融的状态,汉代儒家复仇观由此形成内在的张力。

(一)复仇观与“孝”的亲和

复仇观与“孝”具有天然的亲和性,这体现在复仇与“孝”的起源及其表现形式上。首先,复仇与“孝”的起源都具有相似的自然基础与社会基础。从自然基础层面看,复仇与“孝”都是人最原始的本能,是人对血亲关系的情感流露。从社会基础层面看,以血亲关系为核心的家族聚居是人类最初的社会组织形式。当家族成员受到他者的伤害,人类势必产生对家族在生存论上的焦虑。因此,复仇成为人类维护家族安全,保持家族延续的手段。“孝”亦具有同样的作用。儒家的伦理思想根植于以血亲关系为纽带的宗法制度,这种制度使得家族的成员及其分支众多,构成庞大的组织结构。“孝”要求家族中的成员能够尽心奉养、尊敬以及顺从父母,甚至推及其他的长辈。在儒家看来,“孝”是有利于家族内部的和谐与稳定的。

其次,复仇与“孝”的表现形式亦有相似之处。复仇的表现是多样化的,自我复仇、血亲复仇以及非血亲的亲密关系复仇都是主要的形式。然而,对血亲关系的自然情感,以及保护家族的责任是复仇的根源。这就使得血亲复仇成为最重要的表现形式,尤其是父母之仇,儒家复仇观正是以此为核心展开讨论的。“孝”的表现形式与血亲复仇在结构上相同。所谓“孝”,“善事父母者也,从老省、从子,子承老也。”②根据文字训诂,“孝”的本义是指子女对父母的义务,具体的表现则包括侍奉父母的起居,秉承父母的命令等。血亲复仇与“孝”的表现形式都以子女为主体、以父母为对象,呈现自下而上的结构。由于相似的起源与相同结构的表现形式,儒家的复仇观与“孝”以相互亲和的方式存在,这种亲和在汉代被放大到极致。

在中国历代王朝中,汉代以重“孝”著称,这得益于汉王朝“以孝治天下”的基本方略。董仲舒曰:“孝弟者,所以安百姓也。” (《春秋繁露·为人者天》)董仲舒此语简明扼要地揭示出“以孝治天下”的宗旨与功效。东汉时期,“孝”的影响达到巅峰。“故汉制使天下诵《孝经》,选吏举孝廉”(《后汉书·荀爽传》),“孝”已渗透至社会各个角落,甚至成为选举与考核官员的重要内容。汉王朝的这些举措,使得与“孝”天然亲和的复仇观得以自由地发展。在汉儒看来,复仇既是人情感的自然流露,亦是天道在人世间的映射。以血亲复仇为例,“子得为父报仇者……以恩义不可夺也。”(《白虎通·诛伐》)这就表明血亲复仇是人类对父母恩义的回报,是由人类的孝亲之情所驱动的。又“子复仇何法?法土胜水,水胜火也。” (《白虎通·五行》)这种将血亲复仇与五行生克相联系的思想,使得血亲复仇合乎于天道,具有更加权威的正当性来源。因此,无论是发自情感还是顺应天道,皆表明复仇观具有某种超越一般伦理思想的特质。

(二)复仇观与“仁”的冲突

复仇观虽然与“孝”天然亲和,然而与“仁”却背道而驰。所谓“仁”,“亲也,从人、从二。”③根据文字训诂,“仁”的本意是指以亲爱为内容,以人际关系为架构的伦理德性。在汉代,董仲舒率先对“仁”进行全面的发挥。董仲舒曰:“仁者,爱人之名也。” (《春秋繁露·深察名号》)又曰:“仁之法在爱人,不在爱我” (《春秋繁露·仁义法》)。董仲舒认为“仁”侧重点在于实践的对象,“仁”属于亲爱他人的德性。并且,“仁”同样关涉情感与天道。首先,“仁”是对情感的克制性表达。董仲舒曰:“故其心舒,其志平,其气和,其欲节,其事易,其行道,故能平易和理而无争也,如此者,谓之仁。” (《春秋繁露·必仁且智》)董仲舒依照心、志、气、欲、事、行的序列,描绘了“仁”从内心的情感发起并逐步在实践中展开的过程,其中的每个环节都有情感因素参与其中。其次,“仁”亦是对天道的效法与顺从。董仲舒曰:“仁之美者在于天,天,仁也……凡举归之义奉人,察于天之意,无穷极之仁也。人之受命于天也,取仁于天而仁也” (《春秋繁露·王道通三》)。董仲舒将“仁”视为天的本质,而人性中的“仁”亦由天所赋予。因此,“仁”就是天道,对“仁”的实践就是效法天道,顺应天道的要求。

董仲舒对“仁”的理解为汉儒的诠释确立了基调。“仁”是亲爱他人的德性并且系乎于情感与天道,这些观点被后世儒者不断继承与发展,在东汉时期已经成为当时儒者的共识。《白虎通》将“仁”视为养德的“五性”之一,论曰:“五性者何?谓仁义礼智信也。仁者,不忍也,施生爱人也。……故人生而应八卦之体,得五气以为常,仁义礼智信是也。六情者,何谓也?喜怒哀乐爱恶谓六情,所以扶成五性。” (《性情》) 《白虎通》以“不忍”与“施生爱人”诠释“仁”,这基本上继承了董仲舒的观点。然而,《白虎通》又提出“五性”是从“五气”中得来的观点,使得“仁”不仅是天道的映射,同时亦与五行若合符节,这是《白虎通》对董仲舒观点的深化与拓展。此外,“五性”又需要通过“六情”的辅助才能够完善,“仁”亦不例外,说明东汉儒者普遍承认“仁”的塑造与发用掺有情感因素。关于“仁”的定义,郑玄亦从经学的角度做出总结,认为“仁”是“人也,读如相人偶之‘人’,以人意相存问之言。”④这更加确证了“仁”的伦理意义在汉代是指人际之间的亲爱。

汉儒理解与诠释“仁”的方式加剧了复仇观与“仁”的冲突。其一,复仇观强调复仇者应当将复仇视为自身的义务,并通过暴力的手段对待仇人,而“仁”则要求复仇者应当亲爱他人。当复仇与“仁”的对象在具体情境中重合,复仇者就陷入了难以抉择的伦理困境。其二,复仇观与“仁”皆关乎情感与天道,复仇者无论是选择复仇还是选择遵循“仁”所要求的行为,这都会导致复仇者在情感与天道之间进退失据。然而,复仇观与“仁”产生冲突之处恰恰是其与“孝”的亲和之处。由此可见,复仇观与“仁”冲突的真实面目,是“孝”与“仁”在复仇观视域中呈现的难以圆融的状态。汉代儒家复仇观从这种状态中获得内在的张力,并且衍生出超越特质与规范特质。

二、时间与空间:复仇观的超越特质

随着汉代“孝”地位空前提高,与之天然亲和的复仇观亦获得了情感与天道的双重依据。故汉代儒家复仇观就具有了超越特质,并以在时间与空间中展开的方式呈现。日本学者富谷至曾指出,儒家思想中某些复仇理念达到了超越时间与空间的程度。⑤对汉代儒家复仇观而言,这种论断大体成立。但复仇观如何在时间与空间中展开?复仇观的超越特质又达到何种限度?这些问题都有待澄清。

(一)复仇观的时间超越特质

汉代儒家复仇观的时间超越特质集中体现在公羊学的复仇观中。公羊学的复仇观首发于《公羊传》,是公羊学中较为独特的理论,其中又以齐襄公复仇的案例最能体现这种独特性。何休认为,《公羊传》多“非常异义可怪之论,说者疑惑。”⑥徐彦曰:“‘非常异义’者,即庄公四年,齐襄公复九世之仇而灭纪”⑦。何休与徐彦所指的“非常异义”,实际上就是指复仇在某种程度上可以超越时间。《公羊传·庄公四年》曰:

大去者何?灭也。孰灭之?齐灭之。曷为不言齐灭之?为襄公讳也。《春秋》为贤者讳,何贤乎襄公?复仇也。何仇尔?远祖也。……远祖者,几世乎?九世矣。九世犹可以复仇乎?虽百世可也。

齐襄公复仇的原委需要追溯到西周时期。周夷王三年,纪炀侯进献谗言,致使齐哀公被周夷王烹杀,齐国与纪国遂成仇怨。直到鲁庄公四年,齐襄公以为哀公复仇的名义,灭亡了纪国,《春秋》书之曰:“纪侯大去其国”。但是,《春秋》此处对诸侯专伐与灭国的书法显然是不合常例的。

根据周代礼制,只有周天子享有专讨之权,“诸侯之义,非天子之命,不得动众起兵诛不义者,所以强干弱枝,尊天子,卑诸侯。” (《白虎通·诛伐》) 《春秋》极力反对诸侯的专伐与灭国行为,即使是“起兵诛不义者”,《春秋》亦在文辞上予以批评。鲁宣公十一年,夏征舒弑君而无人讨伐,陈国内乱亦无人可平,楚庄王主动出面协助陈国惩恶除奸。《春秋》不称“楚子”,而是书曰:“楚人杀夏征舒”,通过贬称的方式彰显对楚庄王专伐的否定。至于灭国之事,《春秋》更是深恶痛绝。鲁隐公二年,展无骇率军灭亡极国。《春秋》不称其氏,而是书曰:“无骇帅师入极。”并且《春秋》还以终身不称氏的方式贬斥展无骇的灭国之举。

然而,《春秋》对于齐襄公的专伐与灭国并未使用贬辞,而是以“纪侯大去其国”为齐襄公避讳。⑧《公羊传》认为,这是《春秋》褒扬齐襄公能为哀公复仇。随后,《公羊传》又引出“虽百世可也”的复仇观,表明复仇具有超越时间限度的永恒性。需要注意的是,《公羊传》所主张的复仇“虽百世可也”并非是普遍有效的,而是只适用于国仇。《公羊传》将国仇与家仇区分开来,曰:“家亦可乎?曰:不可。国何以可?国君一体也:先君之耻,犹今君之耻也;今君之耻,犹先君之耻。国君何以为一体?国君以国为体,诸侯世,故国君为一体也。” (《庄公四年》)在 《公羊传》看来,国仇具有“国君为一体”的特殊性,即历代国君之间的血亲关系依托国家的宗庙社稷延绵展开,从而构成联结先君与今君的共同体。因此,复仇亦在“国君为一体”的模式中突破常规的时间限度,能够无穷匮地被继承。家仇则无上述的特殊性⑨,故而不适用“虽百世可也”的复仇观。

《公羊传》的这种“非常异义”确实相当极端,汉代许多儒者对此颇有微词。即便在公羊学内部,他们对这种超时间复仇观的理解亦不尽相同。董仲舒曰:“纪侯之所以灭者,乃九世之仇也。一旦之言,危百世之嗣,故曰大去。” (《春秋繁露·灭国下》)董仲舒基本是按照《公羊传》的字面意思理解复仇“虽百世可也”的,复仇具有超越时间限度的永恒性,这是毫无回旋余地的。许慎与郑玄则主张复仇不过五世,许慎以齐鲁柯地之盟与夹谷之会为例,论曰:“鲁桓公为齐襄公所杀,其子庄公与齐桓公会,《春秋》不讥;又定公是鲁桓公九世孙,孔子相定公,与齐会于夹谷:是不复百世之仇也。”⑩而“郑康成不驳,即与许慎同。”⑪何休虽然坚定地站在公羊学的立场,但是他的理解又与董仲舒有异。何休曰:“百世,大言之尔。”⑫质言之,“百世”只是大概之言,用以申明复仇具有时间的超越特质。而关于复仇可以延续几世的问题,《春秋》并没有确切的规定。至于许慎与郑玄的诘难,《公羊传·庄公四年》曰:

公曷为与微者狩?齐侯也。齐侯则其称人何?讳与仇狩也。前此者有事矣,后此者有事矣。独于此焉讥?于仇者将壹讥而已,故择其重者而讥焉,莫重乎其与仇狩也。于仇者则曷为将壹讥而已?仇者无时焉可与通,通则为大讥,不可胜讥,故将壹讥而已,其余从同同。鲁庄公与齐襄公会同狩猎,《春秋》不书“齐侯”而书“齐人”。《公羊传》认为这是 《春秋》为鲁庄公会见杀父仇人而避讳。在《公羊传》看来,鲁国国君与仇人会面次数过多,无法逐一讥刺,故而选择与仇人会同狩猎这种最恶劣的案例来表明态度。何休曰:“其余轻者从义与重者同,不复讥,都与无仇同问论之,所以省文,达其异义矣。”⑬显然,齐鲁柯地之盟与夹谷之会的案例都符合“省文”原则。此外,《公羊传》还认为“仇者无时焉可与通”,即任何时候都不能与仇人交往。这里强调“时”的重要性,实际上是“虽百世可也”的本义。对此,皮锡瑞可谓深得公羊学之旨,其曰:“齐襄非真能复仇也,而《春秋》借齐襄之事,以明复仇之义”⑭。换言之,所谓的复仇“虽百世可也”只是《春秋》的“借事明义”之举,其目的在于揭示复仇具有某种程度的时间超越特质,至于齐襄公是否真能复仇以及几世复仇皆非重点。

综上,公羊学的复仇观具有“非常异义”,这充分展现了汉代儒家复仇观在时间上的超越特质。无论是“虽百世可也”还是不过五世,抑或只是“借事明义”,其内涵都是相同的。这些观点都承认复仇能够超越当下的时间尺度,并且根据不同的条件呈现出不同程度的时间延展。这种延展将源自情感与天道的复仇,投射在以血亲关系为纽带的时间之中,使得复仇成为超越时间尺度的义务。

(二)复仇观的空间超越特质

除了时间的超越特质之外,汉代儒家复仇观亦具有空间超越特质,而复仇观在空间的超越上较之时间更加彻底。公羊学最早涉及了复仇观与空间超越特质的问题,何休曰:“礼,父母之仇不同戴天,兄弟之仇不同国,九族之仇不同乡党,朋友之仇不同市朝。”⑮但是何休的说法并非原创,而是对“父之仇弗与共戴天,兄弟之仇不反兵,交游之仇不同国” (《礼记·曲礼》)的改造。《礼记·檀弓》的经文则更加具体,其曰:

子夏问于孔子曰:“居父母之仇,如之何?”夫子曰:“寝苫枕干,不仕,弗与共天下也。遇诸市朝,不反兵而斗。”曰:“请问居昆弟之仇,如之何?”曰:“仕弗与共国,衔君命而使,虽遇之,不斗。”曰:“请问居从父昆弟之仇,如之何?”曰:“不为魁。主人能,则执兵而陪其后。”

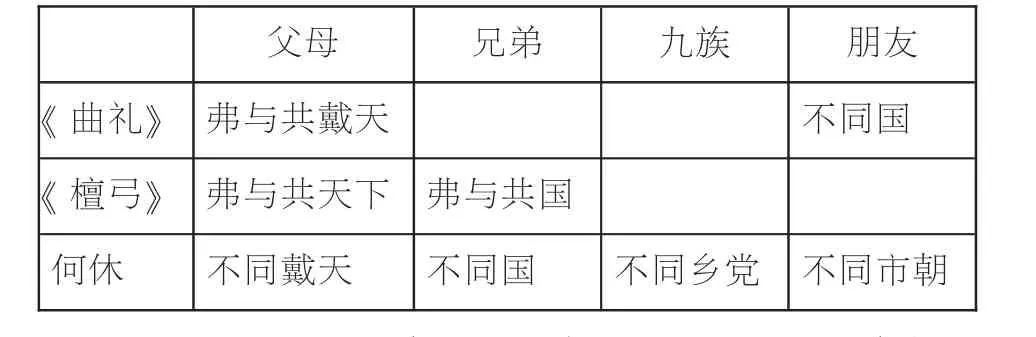

《礼记》这两处经文与何休之言皆有不备之处,需要相互补足。三者皆主张按照亲疏关系的序列,以天下为最终的范围,将汉代儒家复仇观依照空间尺度逐次展开。并且,三者的复仇观还将复仇从直系血亲延伸至兄弟(昆弟)与九族等旁系血亲,甚至还涉及了朋友(交游)等非血亲关系。⑯但是三者描述空间的文字有所区别,以下略作分梳(见表1)。

表1 《礼记》与何休关于复仇亲疏关系的序列

通过对比可以看到,三者对父母之仇的看法是一致的,即复仇者与杀父仇人不可共处天下。这就意味着汉代儒家复仇观强调父母之仇不受空间的限制,即便仇人身在天涯海角,复仇亦要至死方休。

然在兄弟、九族及朋友的仇怨上,三者的文字出现差异。首先,《曲礼》认为朋友之仇不同国,《檀弓》与何休则认为兄弟之仇不同国,这就使得兄弟之仇与朋友之仇的亲疏差异被消解。实际上,这两处“国”的含义并不相同。孔颖达曰:“兄弟不共国者,谓不同中国也……交游,朋友也。……此云‘不同国’者,谓不共五等一国之中也。”⑰由此可见,前者指的是整个诸夏文明圈,而后者指的是独立的诸侯国,二者的空间尺度并非等量齐观。其次,关于九族之仇不同乡党以及朋友之仇不同市朝的说法,乃是何休“差约而为此言也。”⑱换言之,这两种说法是何休区别亲疏关系的大概之言,至于是否存在相应的文本依据,现已然不可考。

综上,《礼记》及其相关注疏体现出汉代儒家复仇观超越空间的特质。质言之,复仇依据亲疏关系的差等,其适用范围被划分为天下、中国以及诸侯国的空间序列。这种空间序列既体现了血亲关系在空间中的展开,又超出了血亲关系,将朋友等社会关系纳入复仇体系之中。郑任钊认为,《公羊传》的“仇人无时焉可与通”原则“表达了必须与仇人不共戴天的立场”⑲。因此,复仇的时间与空间两种超越特质实际上并无二致。这种观点显然未能注意到两者的区别。相较复仇的时间超越特质,空间超越特质更为彻底。复仇的对象并不会随着空间的变化而变化,却会随着时间的流逝而死亡,这就是复仇的时间超越有所限制的问题所在。

三、情感与礼法:复仇观的规范特质

汉代儒家复仇观的超越特质根植于情感与天道,汉儒对“仁”的论证亦具有同样的指归。为应对复仇观与“仁”的冲突所造成的理论与现实的困境,复仇观的规范特质便应运而生。规范特质分内在与外在两种表现形式,内在规范诉诸人的情感或理性,外在规范则包括社会风俗、政府权威以及宗教戒律等等。依照这两种形式考察汉代儒家复仇观,能够发现情感与礼法是汉儒用力最多之处。

(一)复仇观的情感规范特质

正如张祥龙所言,儒家复仇观的第一要义是要“彰显亲子关系,特别是孝道的原发地位,让它超出一切从出的礼法,以刀光血迹来宣誓这父子生命一体的终极价值。”⑳而孝道的原发之处正是人的情感。诚然,情感与天道皆是汉代儒家复仇观与“仁”的冲突所在,但较之难以企及的天道,情感则更加贴近人伦日用,是人力所能及的领域。因此,情感成为汉儒阐发复仇观规范特质的着力点。

关于情感规范的问题,《公羊传》在齐襄公复仇的案例中有一段设问,曰:“今纪无罪,此非怒与?” (《庄公四年》)何休曰:“怒,迁怒,齐人语也。”㉑根据何休的解释,公羊学反对复仇迁怒后世,这属于反对情感转移,这就表明了对复仇情感的规范。实际上在儒家看来,复仇不迁怒正是“仁”所要求的。孔子评价“三月不违仁”的颜回,曰:“不迁怒,不贰过” (《论语·雍也》),又曰:“克己复礼为仁” (《论语·颜渊》),由此可见,不将愤怒之情转移至他人以及克制自身情感的生发是“仁”的基本内容。随后,《公羊传》曰:

古者有明天子,则纪侯必诛,必无纪者。纪侯之不诛,至今有纪者,犹无明天子也。……故将去纪侯者,不得不去纪也。有明天子,则襄公得为若行乎?曰:不得也。不得,则襄公曷为为之?上无天子,下无方伯,缘恩疾者可也。

一方面,《公羊传》提出复仇“缘恩疾者可也”的观点。血亲被杀害无疑是毁灭人的恩情,令人最为悲痛之事,必然使得人的情感难以自制。故公羊学认为出于恩痛之情而复仇乃是人之常情。另一方面,《公羊传》认为复仇“缘恩疾者可也”必须在“上无天子,下无方伯”的情况下才能适用。可见,公羊学复仇观具有严格的情感规范特质。

在伍子胥复仇的案例中,《公羊传》对复仇的情感规范有更细致的论述。鲁昭公十九年,楚平王听信谗言将伍子胥的父亲处死。伍子胥逃往吴国,伺机复仇。鲁定公四年,吴王阖庐任命伍子胥为将讨伐楚国。当时楚平王已死,其子楚昭王在位。伍子胥在攻破楚国都城之后并未追杀楚昭王,而是鞭楚平王之尸为父报仇。《公羊传·定公四年》曰:

曰:事君犹事父也,此其为可以复仇奈何?曰:父不受诛,子复仇可也。父受诛,子复仇,推刃之道也。复仇不除害……古之道也。

前文已述,《公羊传》区分了国仇与家仇,“上无天子,下无方伯”是国仇层面的情感规范,“父不受诛,子复仇可也”则是对家仇的情感规范。何休曰:“不受诛,罪不当诛也。”㉒公羊学认为在父母罪不至死的情况下,“缘恩疾者可也”的结论在家仇中亦可成立,更遑论父母无罪而死。《公羊传》以反对“推刃之道”的方式,进一步限制复仇情感的滥用。何休曰:“子复仇,非当复讨其子,一往一来曰推刃。”㉓换言之,当父母罪有应得,复仇“缘恩疾者可也”的原则便失去效用,此时复仇的正当性业已不存,子女亦不得进行复仇。这种观点显然与儒家的“仁”相适应。

野外采样在设计点位的引导下实地根据地形和GPS结合的方法进行定点,采用化探采样航迹监控系统对主点、副点、副副点进行监控[17],确保采样到位率。

孟子曰:“杀人之父,人亦杀其父;杀人之兄,人亦杀其兄。然则非自杀之也,一间耳!”(《孟子·尽心下》)孟子此言之旨,在于劝人恕以行仁。赵岐曰:“一间者,我往彼来间一人耳,与自杀其亲何异哉?”㉔可见,不断往复的循环复仇与“仁”的宗旨相悖,是儒家极力反对的,公羊学亦是如此。故《公羊传》进一步提出“复仇不除害”的原则。何休曰:“取仇身而已,不得兼仇子,复恐将害己而杀之。”㉕复仇只能施之于仇人本身,不能延及后世,这无疑有利于遏制复仇情感扩大化。

综上,以公羊学为代表的汉儒集中诠释了汉代儒家复仇观的情感规范特质,包括情感的生发与自制两方面。一方面,汉儒并不反对复仇中的情感因素,反而认为这是人之常情,只不过汉儒强调复仇情感必须生发于对血亲的恩痛。另一方面,汉儒认为即使是生发于恩痛之情,复仇亦不能因这种情感而无所限制,还需要情感自制。而情感自制亦有两个要点。其一,只有在正义缺位时,生发于恩痛之情的复仇才具备正当性;其二,复仇不能迁怒或过度,以避免无止境的复仇。这不仅体现儒家对孝亲之情的重视,亦彰显儒家仁者爱人的精神。

(二)复仇观的礼法规范特质

尽管公羊学强调复仇的情感规范,但是这种内在的规范要求相对严苛,需要复仇者具备较高的自我修养。因此,对于受天生资质与教育程度所限的群体,外在的规范更为重要。而在汉儒看来,这种外在的规范即礼法。关于复仇观的礼法规范问题,以《周礼》与郑玄的相关注疏论述得最为详尽。虽然 《周礼》属于古文经学,其与 《公羊传》 《礼记》等今文经学有不少抵牾之处,然而它们的复仇观则存在许多共同点。《周礼·调人》曰:

调人,掌司万民之难而谐和之。凡过而杀伤人者,以民成之。鸟兽亦如之。凡和难,父之仇辟诸海外,兄弟之仇辟诸千里之外,从父兄弟之仇不同国;君之仇眡父,师长之仇眡兄弟,主友之仇眡从父兄弟。弗辟,则与之瑞节而以执之。凡杀人有反杀者,使邦国交仇之。凡杀人而义者,不同国,令勿仇,仇之则死。根据《周礼》的制度设计,调人是调解民间仇怨的官员。从《调人》的经文中,可以管窥汉代儒家复仇观的礼法规范特质。

《调人》主张依据关系的亲疏设立不同的避仇范围。以父母之仇为例,《调人》主张仇人可以“辟诸海外”。郑玄曰:“和之使辟于此,不得就而仇之。九夷、八蛮、六戎、五狄,谓之四海。”㉖在郑玄看来,调人调解父母之仇,应当使凶手避于海外,而复仇者在调解之后亦不得追杀。而至于海外的范围,郑玄认为是夷狄所居之地,其距离虽远,但仍处于天下之内。然而今文经学则主张父母之仇“不共戴天”,这显然与《调人》的说法相矛盾。对此,郑玄与其弟子赵商有一段问答。

赵商问:“调人职称父之仇辟诸海外,君亦然。注‘使辟于此,不得就而仇之’。商以《春秋》之义,子不复仇非子,臣不讨贼非臣。……孔子曰:‘寝苫枕干,不仕,不与共天下,遇诸市朝不反兵。’天下尚不反兵,海内何为和之。岂宜不达二《礼》所趣?小子曰惑,少蒙解说。”郑答曰:“仇在九夷之东,八蛮之南,六戎之西,五狄之北,虽有至孝之心,能往讨不乎?子之所云,偏于此义。”㉗

从以上问答可以看出,郑玄“研判‘与共戴天’与否是以心与行作为前提的。”㉘“不共戴天”的依据是复仇者的“至孝之心”;“辟诸海外”则是经过调人的调解之后,复仇者与仇人的空间距离相距甚远,无法实行复仇。因此,“辟诸海外”的目的在于断绝复仇者的“至孝之心”,保全仇人的性命,彰显儒家尊重生命、以人为本的仁爱思想。然而,这是否意味着儒家纵容行凶杀人?答案是否定的,《调人》经文的总纲是“凡过而杀伤人者,以民成之”。调人履行职责的前提是过失杀人,避仇亦只有在这种情况下才能生效。而“辟诸海外”虽然在名义上是避仇,实际上则等同于流放。

《调人》还考虑了“反杀”与“杀人而义”的情况。郑玄曰:“反,复也。复杀之者,此欲除害弱敌也。”㉙又曰:“义,宜也。谓父母、兄弟、师长尝辱焉而杀之者,如是为得其宜。”㉚前者是指复仇者将仇人的血亲赶尽杀绝,以免对方反过来报复自己。后者是指血亲因自身的不义而被杀,这种情况不得复仇。《调人》提到的这两种情况与公羊学对复仇的规范有相同的旨趣。《调人》禁止“反杀”与公羊学所主张的“复仇不除害”原则不谋而合,而“杀人而义”的情况与“父受诛,子复仇,推刃之道也”亦有异曲同工之妙。但《调人》又提到“邦国交仇之”与“令勿仇”,这与公羊学强调情感自制相异。《调人》更强调来自外力的干涉与强制,体现了复仇的礼法规范特质。

四、复仇观的正义性问题

正义是人类社会普遍追寻的崇高价值,亦是伦理学与政治哲学最基本的范畴。儒家思想注重伦理学与政治哲学的内容,这就使得伦理规范的正义性成为历代儒者面对的议题,汉代儒家复仇观的正义性问题亦复如是。从伦理学与政治哲学的视角看,伦理规范的正义性与其规范性相似,同样具有内在与外在两种向度,即自然正义与制度正义。关于汉代儒家复仇观的正义性,学界大致呈现两种观点。

第一种观点以蒋庆为代表,他高度赞扬今文经学的儒家复仇观,认为他们推崇复仇的目的是要在历史的现实中追求自然的正义,从而恢复随着礼崩乐坏而丧失的天理与良知。蒋庆对古文经学的复仇观则嗤之以鼻。他认为当时的古文经学已经不具备批判精神,而是被政治所异化,进而为君主专制服务的意识形态。㉛由此可见,蒋庆认为以公羊学与《礼记》为代表的今文经学复仇观才是汉代儒家复仇观的真实面貌,汉代儒家复仇观的正义性更多的是体现儒家的自然正义。而古文经学的复仇观鼓吹礼法规范、强调制度正义,目的在于抑制人类的自然情感,从而达到为君主专制辩护的功用。

第二种观点以邱立波为代表,他认为公羊学的复仇观主要是站在民间身份关系的立场,并非儒家真正主张的复仇观。邱立波将古文经学的观点视为汉代儒家复仇观的正统,反而将今文经学的复仇观视为异端。同时,邱立波还认为正是公羊学鼓吹的极端复仇观,导致汉代民间复仇行为的泛滥。而以《周礼》为代表的古文经学的出现,则对社会风气起到拨乱反正的作用。㉜可见,在邱立波看来,主张以礼法来矫正人类自然情感偏颇的古文经学复仇观才是汉代儒家复仇观的本然状态。因此,汉代儒家复仇观更为强调制度正义,而非自然正义。

如果结合汉代儒家复仇观的规范特质考察这两种观点,能够发现两者皆有未安之处。一方面,从复仇观的情感规范特质来看,公羊学对复仇行为有严格的情感限制,绝非所谓的鼓吹极端的复仇。此外,当诸如政治与法律等制度正义缺位之时,公羊学又褒扬出于人类合理情感的复仇,这显然是在声张合乎人类本性的自然正义。另一方面,从复仇观的规范特质来看,《周礼》不仅强调礼法至上的原则,还给予复仇者与复仇对象之间的生命与情感充分的尊重,并提供一系列方案调和复仇行为的两难问题。因此,认为古文经学轻视自然正义的论断亦有所不审。

事实上,汉代儒家复仇观的正义性呈现的是复合模式,既包含自然正义又包含制度正义。以公羊学与《礼记》为代表的今文经学侧重自然正义,无论是“仇人无时焉可与同”、“弗与共戴天”还是“缘恩疾者可也”,皆体现儒家对自然正义的维护。调人制度的设计,亦体现出以《周礼》为代表的古文经学对自然正义的关注。制度正义亦是如此,公羊学家反复强调“不受诛”“推刃之道”以及“上无天子下无方伯”,言外之意即是将个人的复仇行为置于某种制度正义之下,维护自然正义则是在制度正义缺失情况下的不得已之举。质言之,汉代儒家复仇观呈现出的复合模式正义性,本质上是儒家正义观的具体化或变体,并且以融贯的方式蕴含在汉儒的伦理思想体系之中,绝不能仅凭今文经学与古文经学的流派划分就能够将之割裂开来。

五、结语

复仇是人类社会经久不衰的话题,儒家所倡导的“孝”与“仁”在复仇的视阈中呈现张力,这种张力在汉代尤其明显。但是汉儒并没有刻意回避这一问题,反而通过经典诠释的方式,从张力中发明出诸多的新义,构建出独特的复仇观体系。从复仇与“孝”的亲和中,公羊学与《礼记》的相关注疏阐发了复仇观的超越特质,即复仇可以超越当下的时间与空间,依据具体的条件在时间与空间中延展。从复仇与“仁”的冲突中,公羊学与郑玄阐发了复仇论的规范特质,即在情感与礼法层面限制复仇的泛滥与过度,既反应了儒家对孝亲之情的尊重,又体现了儒家的人本主义关怀。

汉代的复仇观不仅对当时社会的复仇风气起到推波助澜的作用,对汉王朝的政治与法律亦有深刻的影响。汉武帝太初四年诏书曰:“高皇帝遗朕平城之忧,高后时单于书绝悖逆。昔齐襄公复九世之仇,《春秋》大之。” (《汉书·匈奴传上》)汉武帝即以公羊学的复仇观为理论依据,借为汉高祖与吕后复仇的名义向匈奴宣战。又汉章帝建初年间,“有人侮辱人父者,而其子杀之。肃宗贳其死刑而降宥之,自后因以为比” (《后汉书·张敏传》),甚至还以此为据设立了《轻侮法》。由此可见,汉代儒家复仇观不仅是局限于社会伦理,同时亦能给政府的策略与立法提供参考。诚然,法律的权威性与公正性毋庸置疑,故意伤害他人甚至剥夺生命的行径亦理应付出相应的代价。但是法律作用不仅是规范人的行为,更重要的是法律能够维护社会正义。汉代儒家复仇观具有超越特质,这种特质无意于为复仇辩护,而是在法律正义缺失的极端情况下,以追求自然正义为目的的不得已之举。汉代复仇观亦具有规范特质,这又充分体现了儒家对复仇的审慎态度。总而言之,汉代复仇论并非是对法律的藐视,亦非对生命的践踏。相反,汉代复仇观能够为法律的进一步完善提供重要的借鉴,同时亦是儒家正义性问题的重要组成部分。

注释:

①目前学界较有代表性的成果如下:[日]富谷至:《古代中国の刑罚》,东京中央公论社1995年版,第164—167页; [日]牧野巽:《汉代における复讐》,《牧野巽著作集》第2卷,东京御茶の水书房1980年版,第3—59页;周天游:《两汉复仇盛行的原因》,《历史研究》1991年第1期;刘厚琴:《论儒学与两汉复仇之风》,《齐鲁学刊》1994年第2期;陈恩林:《论 〈公羊传〉复仇思想的特点及今、古文复仇说的问题》,《社会科学战线》1998年第2期;张涛:《经学与汉代的丧葬、祭祀活动及复仇之风》,《山东大学学报》 (哲学社会科学版)2001年第4期;郑任钊:《胡安国 〈春秋传〉的复仇说——兼与〈公羊传〉比较》,《四川师范大学学报》(社会科学版)2016年第3期;屈行甫:《复仇观念与儒家仁爱思想的冲突——由〈礼记〉“父之仇弗与共戴天”谈起》,《道德与文明》2016年第3期;黎汉基:《复仇的限制——从〈穀梁传〉的政治观点看》,《中国哲学史》2017年第1期;高亮:《〈公羊传〉行权、复仇理论探微》,《孔子研究》2018年第2期;干春松:《儒家经典与生活世界中的复仇》,《社会科学辑刊》2020年第5期。以上研究成果具有十分重要的学术研究参考价值,然而这些研究成果或是基于法律与历史领域,或是仅研究诸如 《公羊传》 《榖梁传》 《左传》 《礼记》之中的某部经典,鲜有立足于两汉经学的整体视角研究汉代复仇观的特质及其正义性问题。

②③许慎:《说文解字》,中华书局1963年版,第173、161页。

④⑪⑰郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》,北京大学出版社2000年版,第1638、99、248页。

⑤参见 [日]富谷至:《古代中国の刑罚》,东京中央公论社1995年版,第164—167页。

⑥⑦⑫⑬⑮⑱⑳㉒㉓㉕何休注、徐彦疏:《春秋公羊传注疏》,北京大学出版社2000年版,第5、5、143、147、146、146、144、646、646、646—647页。

⑧《春秋》认为专伐与灭国是天子之权,诸侯不得僭越。即使是合乎道义的战争,《春秋》亦会在文辞上予以批评。如夏征舒弑君,楚庄王主动出面协助陈国惩恶除奸。《春秋》不称“楚子”,而是书曰:“楚人杀夏征舒”,通过贬称的方式彰显对楚庄王专伐的否定。参见《公羊传·宣公十一年》。至于灭国之事,《春秋》更是深恶痛绝。如展无骇率军灭亡极国,《春秋》不称其氏,而是书曰:“无骇帅师入极”,贬斥展无骇的灭国之举。参见《公羊传·隐公二年》。而齐襄公灭亡纪国,《春秋》却不书“齐灭之”或“齐人灭之”,表明是对齐襄公采取褒扬的态度。

⑨《公羊传》所谓的“家”是指卿大夫之家,而公羊学认为孔子作《春秋》有“讥世卿”之意,主张卿大夫“不当世”。因此,卿大夫与家族并非一体,其与先祖的血脉关系亦不能依托家族的宗庙而无限延伸。参见《公羊传·隐公三年》。

⑩陈寿祺:《五经异义疏证》,曹建墩点校,上海古籍出版社2013年版,第206页。

⑭皮锡瑞:《经学通论》,吴仰湘点校,上海古籍出版社2018年版,第521页。

⑯实际上,《公羊传》已经讨论过君臣这种非血亲关系的复仇问题。但是《公羊传》又曰:“君弑,臣不讨贼,非臣也。子不复仇,非子也。”将君臣关系与父子关系相关联,君臣关系成为父子关系的延伸。参见《公羊传·隐公十一年》。

⑲郑任钊:《〈公羊传〉复仇论要义》,王志明主编:《齐鲁文化研究》,泰山出版社2013年版,第137页。

㉑张祥龙:《家与孝:从中西间视野看》,生活·读书·新知三联书店2002年版,第203页。

㉔赵岐注、孙奭疏:《孟子注疏》,北京大学出版社2000年版,第453页。

㉖㉗㉙㉚郑玄注、贾公彦疏:《周礼注疏》,北京大学出版社2000年版,第422、423、424、424页。

㉘屈行甫:《复仇观念与儒家仁爱思想的冲突——由 〈礼记〉“父之仇弗与共戴天”谈起》,《道德与文明》2016年第3期。

㉛ 参见蒋庆:《公羊学引论》,辽宁教育出版社1995年版,第333—338页。

㉜参见邱立波:《礼法与国体:两汉政治的历史与经验》,中央编译出版社2018年版,第111—127页。