沉默的不止真相

曹宇慧

众所周知,2020年改编自小说《长夜难明》的悬疑电视剧《沉默的真相》在网络上引起广泛的关注和讨论,一个看似证据确凿的案子,在接受法院宣判的时刻当场翻供,牵连出的是一群人、近十年、数条人命和更为黑暗的利益集团。比起同类型的创作,《沉默的真相》有着更为贴近生活的真实感和巧妙的叙事方式。“杀人凶手”张超是故事的设计者,观众跟随着正义的警官严良、赵铁民抽丝剥茧般调查,将检察官江阳以及他为了给侯贵平翻案所经历的种种逐步还原完整。在舆论和上级的压力之下,真相最终不一定为社会所知,但早已了然于每一位观众心中。这是剧集获得较好口碑的原因之一。我们或惊奇于案件的复杂曲折,或感动于江阳以人生为代价的坚持和付出,或气愤于无耻的官商勾结,无论是哪种情感体验,都从某种程度上印证了《沉默的真相》有着成熟的文本和良好的观众基础。理论上,这对于音乐剧版《沉默的真相》是利大于弊的优势。然而,在实际的呈现中却不尽如人意。

音乐剧版的《沉默的真相》复刻了小说和影视剧的叙述方式,大致也是按照“张超翻案——严良查案——查案遇阻——真相还原”这样顺叙的情节发展方式来构建故事的。对于初次接触故事内容的观众来说,看到的是基本完整的故事,但这个故事从小说算起,已经在市场上活跃多年,更多的观众早已熟知事件的前因后果,那么音乐剧版本选择照搬顺叙的方式难免使得剧情流于平淡,悬疑感被削弱,缺失了“突转”与“发现”的惊喜。同时,从舞台剧本身的特点来说,舞台受到时空的限制,要求呈现出比其他艺术形式更为紧张、激烈的矛盾冲突。音乐剧《沉默的真相》中,创作者没有按照一般舞台剧的规律,把正反对立的两方(江阳与孙红运)以及双方的冲突放在开端部分呈现,而是几乎到了下半场大反派孙红运才有更多的笔墨。此时,距离剧情的高潮和结尾已经很近了,没有剩下太多时间对孙红运进行立体地刻画,而反派的势弱,必然无法更深刻地体现出江阳等人在与恶势力对抗过程中的不易,也无法使得“十年饮冰,热血难凉,赤子之心,坚守真相”的主题起到振聋发聩的效果。

虽然音乐剧相比于话剧和影视剧,音乐和舞蹈有着更为突出的舞台呈现,但根本的也是基础的叙事性不可不重视。许多经典的音乐剧,都改编自文本体量巨大的文学作品,所以在改编过程中如何对原文本合理地进行取舍,使得内容、结构更符合音乐剧的叙事节奏,音乐剧《沉默的真相》本可做得更好。

在这个调查近十年的案件中,江阳受的苦难毋庸置疑,原文本与电视剧版里“丢钱包”的段落让江阳获得了所有人的同情。一直以来他仿佛是一个暗夜中前行的英雄,看起来无坚不摧、无所畏惧,然而丢钱包的瞬间,江阳崩溃的情绪触动着每个剧中人和观众,天下哪有什么英雄,只不过是咬着牙苦守着正义底线的普通人罢了。谁能不为之怆然呢?可惜在音乐剧中,剧情的推动主要依赖于严良串场式的查案,江阳的形象相对弱化了,细节铺垫的删减使得“丢钱包”这一段中江阳的崩溃略显突兀,缺少合理化因素,减弱了原本的共情效果。而严良“正义的好警察”形象性格也显得略微单薄。除此之外,李静的坚韧、平康白雪的义气、法医的精明、李建国的虚伪、孙红运的阴险都与影视剧和小说无大差异。

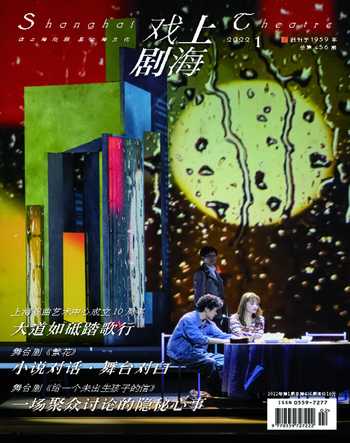

当然,音乐剧版本中也有超越于影视剧的表达,一定程度上弥补了小说中有所忽略的视角——受害者玲玲。作为原始案件中的受害者之一,小说只用了较少笔墨关注到被性侵的农村女孩们,她们的心理状况、受害后的影响似乎因为和案件发展无直接关系,自然而然地被简略带过了。在音乐剧版本中,玲玲的自白篇章《花》通过独唱的形式,以极具张力的舞蹈语汇表现了女孩们被侵害的过程,身着白裙的女孩们在撕扯和挣扎中进行无力的抵抗,有如一朵朵花在众目睽睽之下备受摧残,而我们除了隔岸观火般看着,什么也做不了,是否也算是幫凶呢?这个疑问随着舞台灯光打向观众,长久地停留在我的心里。

《沉默的真相》不是国产影视IP改编音乐剧的第一部,前有《伪装者》后有《隐秘的角落》,可见悬疑类IP是当下本土音乐剧改编的热门选择之一。其中,“粉丝效应”是市场选择这类IP开发的重要原因之一。对于创作者而言,这也许是一把双刃剑,好处在于庞大的粉丝基础给剧目本身带来较高的关注度,在商业上易获得更稳妥的保证,可以反哺创作,维持音乐剧市场的繁荣发展。另一方面,粉丝对文本和舞台会产生更高的期待。作为特殊的接受群体,他们对于文本的熟悉程度不亚于创作者,那么在尊重原著和内容与形式的创新之间寻求微妙的平衡就成为重要的考验。

音乐剧《沉默的真相》在文本结构、角色形象方面大量移植了影视剧版本,保留关键性环节而舍弃人物性格细节的处理使得剧情呈现零散化、跳跃式的发展,加之审美有待提高的音乐唱段和舞台美术风格,相比于高口碑的影视剧版本,音乐剧版只能说差强人意。比改编更难的是使IP具有长久的生命力,需要不同版本的创作者不断地创新和优化,否则,比真相沉默更严重的,是剧场和观众的沉默。

(作者为上海戏剧学院在读硕士研究生)