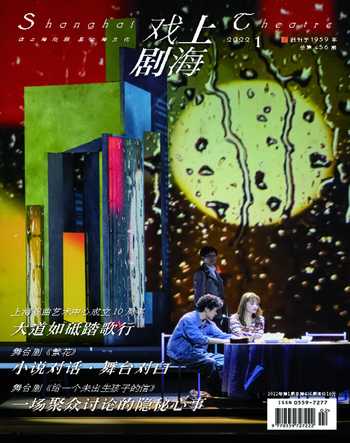

小说对话·舞台对白

郭晨子

陶陶拦下沪生,绘声绘色地讲述小菜场里卖鱼女人和卖蛋男人的故事——舞台剧《繁花》第二季的开场,回到了小说原作中的“引子”部分,像是有轨电车落在了轨道上,无轨电车的辫子搭上了电网,尽管定定心心乘上去,兜兜风,白相相。

小说妙在各种饭局上交谈中的近一千次“不响”,搬演上舞台,改编《繁花》的要义则在于“不改”吧。

所谓“不改”,并不是抹杀编剧温方伊、导演马俊丰等一众主创的良苦用心,何况丝毫不做改动也是不可能的。第二季明显不同于小说的有两处,一是将梅瑞的调情和讲述对象由小说中的康总换成了曾与她谈过恋爱的沪生,登场人物更加经济了还在其次,慈悲了梅瑞这个人物,不管她是有多不甘落于人后,虚荣、小算计,不断地卖弄风情和试探男人,相较于和康总的游戏,和沪生在一起厚道了些。小说中,梅瑞倾慕阿宝的一节也删掉了,有意无意的,更加突出了她婚姻的不幸。第二处改动在于,虽遵循了20世纪70年代和90年代交替的整体样貌,但无可避免地要对小说章节有所拆分。比如小毛和春香的新婚之夜、春香有身孕后两人家宴师父和同事、春香因生产时大出血丢了性命,全部在小说中的第贰拾叁章第三节,而在舞台上,这些场面分别穿插在第二、第八和第十四场。相关章节拆分后,人物出场和事件发生的顺序也自然重新编排过。

所谓“不改”,是不去改动小说中的对话语言。

《繁花》原作中,几乎每一段落都较长,而占据每一个长段落的,主要是人物的言语。但“见”这一位说,那一位讲,某一位不响,所有的对话都没有引号,“不声不响”地跟在XX说的逗号后面,和少量的环境、动作描述混在一起,不动声色。如此,一言一语、千言万语写就了密密匝匝的“花”之“繁”。对话中,又有大量的单人讲述,如春香和小毛的对话中,春香讲述她遭遇的第一次婚姻,讲述她回小毛父母家的情形,而构成这些讲述的,依然是张三说了什么,李四又讲了什么。春香想恋爱,但郎中讲了结婚是为母亲冲喜,母亲讲了这是上帝的意思,春香也对上帝讲了这桩婚事,讲来讲去,想要恋爱的春香就走进了没有恋爱的婚姻。梅瑞和眼前的男人讲话,讲的是小开、姆妈和她自己的事,小开、姆妈和她自己,是另一个故事了,这个故事讲给小说中的康总或舞台上的沪生,多了一重意味,是以,对话套着对话(讲述),人物关系套着人物关系,故事套着故事。

对话多,甚至是以对话构成的小说,看似为话剧改编提供了便利——话剧的基础不就是对话/对白吗?其实不然。这里讲的话剧,指主流认可的、20世纪初被引入中国的西方戏剧,实质上差不多是由易卜生的社会问题剧领衔的,倒推到法国古典主义时期的戏剧,是镜框式舞台上演出的遵循三一律的戏剧,既不包含演出场地截然不同的古希腊和莎士比亚戏剧,现代戏剧的头角峥嵘也至多是尝鲜和点缀。这样的话剧,核心在于戏剧性,在于动作和冲突,在于意志的较量、目标的难以达成、不得不采取行动和一旦行动带给自身与他人灾难性的后果等等,如此,对白也必然是追求戏剧性的。《繁花》是摒弃了戏剧性的,其对话常常“对”不起来,各种“不响”充斥其间,以对话消解了对话,又或者,对话中有推动,但绝不是以冲突达成的。小说中即便有戏剧性的人物关系,如梅瑞、梅瑞姆妈和小开,或戏剧性的事件,如春香的第一次婚姻、如小毛对春香的接受,全然不着力在戏剧性上,而是在各种腔调的讲述中把各种戏剧性回归日常,回归流年和流言。试想,若将春香的第一次婚姻做了正面描写,普通女工嫁给了因工受伤的男人,受骗上当加上难言的痛苦,又有什么意思呢?这样的作品并不少见。类似梅瑞、梅瑞姆妈和小开的暧暧昧昧,当真铺展开来,要么低俗不堪,要么成了轻薄喜剧。只能听梅瑞云开雾罩地讲述着,她的讲述,何尝不是带有修饰和想象的创作?真真假假间,是传奇,也是反传奇。

好在,现代戏剧也是丢开了戏剧性的,舞台剧《繁花》得以“不改”。小说中春香、梅瑞怎么讲,便还是怎么讲,连人称也保留了下来。春香和小毛对白中,春香讲,“我跟小毛,先结婚,后恋爱”,小毛问,“春香上一次结婚,是先恋爱,还是先结婚”,春香口中的“小毛”和小毛嘴里的“春香”明明可以省略或者用第二人称“侬”(你)替代,但偏偏不,春香要面对面地叫“小毛”,小毛也要不含糊地道“春香”。是新婚之时两人生分吗?第八场中,春香道,“明朝下了班,我陪小毛,到老房子走一趟,看看姆妈”,“我陪小毛”不等于“我陪侬”或者“阿拉一道”,也不是通常口语的讲法。一直到春香死在产床上的第十四场,弥留之际,她还是说,“小毛,现在我最想晓得,主耶稣,是橄榄山升天的,还是加利利山。”她留在人世间和最亲近的人的最后一句话是“老公要答应我,不可以忘记自家的老朋友”。处处刻意回避了第二人称,是一种客套也不是客套,是客套中将自身对对方都客体化了,似一个空拍,于对白交流是微妙的阻而不断。讲述部分的(如春香的第一次婚姻),都是从前的、已经发生的事,一经讲述,已经客体化了;当下展开的,称名道姓,即刻的对白也有了讲述的味道,主体也是客体。

聪明的编剧保留了小说中的对话方式,庆幸的是,二度创作中也未擅自改动。小说中的这种“讲述”在戏剧语境中即是“叙述”,舞台剧《繁花》因此有了叙述体戏剧的样式感和语法结构。

“叙述”建立了,演员不再摹仿动作化身角色,春香不是在“表演”春香,而是在讲述/诉说/叙述春香,春香存在于在她的叙述中。只要“讲”不要“演”,满台的演员都不是在“表演”而是在“叙述”了,加之使用上海方言,长期以来装模作样的舞台范儿和虚张声势的话剧腔不见了。是“讲述”而不是“表演”,让台上的每一个人物生动鲜活,各个是话剧舞台上少见的角色。

“叙述”建立了,由因果逻辑形成的情节线索随之解散,片段式的构造理所当然,“插曲”和独白也召之即来。小琴在“夜东京”的饭局上讲乡下叔叔,黎老师大段独白她的过往,都独立自足,都不是情节的必须,都是《繁花》之所以是《繁花》的必不可少。戏剧的舞台上彰显了文学,叙述既是手段,叙述的内容和修辞也具有独立价值。

“叙述”建立了,表演的还归表演。叙述和表演同台,叙述区别出表演。陶陶和潘静的几次交锋,阿宝香港哥哥回沪探亲的冷遇,阿宝父亲应对雪芝哥哥姐姐的发难,这些场面是“演”出来的,原本滑稽的更加滑稽,如陶陶面对潘静的尴尬,原本悲剧的人物,如阿宝父亲,则像是喜剧中的一员了,代言了时代的乖谬。在叙述的框架下,“表演”有了不同的意涵。

阿宝和雪芝的场面看似是表演的,但演的不是“戏”,不是戏剧性的“有情人难成眷属”,而是一一道来不同轮次的两个人的语言,也在这个意义上,表演的也是叙述的。两人初次见面时说书法(第四场),再次见面是个过场(第六场),聊了几句梅花,第八场铺垫了雪芝做了知青的哥哥姐姐要回来,再就是十六场,两人一拍两散。初识的光景,阿宝问,“明天我乘雪芝的电车,可以吧”。围绕乘电车的一轮对白,落在雪芝的“阿寶坐我的电车,乘几站,还是几圈,都不要买票”。等到分手时,雪芝问,“以后乘电车,碰到我了,阿宝哪能办”。阿宝回答买票或者出示月票,雪芝唤了他一声“阿宝”,嘱咐他一定记得“坐我的电车,永远不要买票”。没有原因只有结果,司空见惯的原因不值得表现,阿宝如何犹豫、郁闷、心痛,都留白了,任由观众填补。

“叙述”的建立,还使得戏剧性的处理不免突兀。像是春香撒手人寰时,小毛师父给他们未能来到这人世的孩子焊的童车再次上场,像是小琴一命归西时突然响声大作的流行歌曲,煽情或是重彩,都不妨再做斟酌。而叙述带来的片段化(以及插曲)的独立,也不免让70和90年代穿插交错的意义变得不大有意义了,流水尽管蜿蜒,蜿蜒有至。

放弃戏剧的戏剧性,信任叙述的能量和叙述体的魅力,“不改”的《繁花》第二季是有看头的。小说对话成了舞台对白后,潜台词暗流涌动,那个“不响”的世界或许没有声音、颜色和形状,却音调复杂地分明存在着。得益于这样的对话/对白,碎片化的短叙事,支撑起了一部长剧,文字的波长,在舞台上荡漾。