劳动力成本对中国制造业企业 全球价值链地位的影响

曾国安 陈芮 吴郁

摘要:改革开放以来,中国依靠低廉的劳动力成本嵌入全球价值链(GVCs)分工,伴随着劳动力成本不断上升,中国制造业面临重塑产业竞争优势、提高全球价值链地位的严峻挑战。以2004年颁布的《最低工资规定》为准自然实验来考察劳动力成本上升对企业全球价值链中位置的影响,研究发现最低工资制度的实施显著促进了企业GVCs出口上游度的提升,提升了企业在全球价值链中的地位。不过这一作用不是通过企业全要素生产率的提高来实现的,而是通过企业资本劳动比的提高,进而推动企业生产方式和出口产品资本密集程度的提高来实现的。研究还发现,最低工资制度的实施对企业GVCs出口上游度的提升呈现异质性特征,其对资本密集型行业企业、大中型企业以及非民营企业GVCs出口上游度的提升产生了更显著的推进作用。因此,既要承认劳动力成本上升对企业价值链升级发挥的积极作用,也要正视一些产业消化劳动力成本上升能力的不足,采取相应政策促进价值链升级和产业规模扩张协同共进。

关键词:劳动力成本;最低工资制度;全球价值链位置;GVCs出口上游度

基金项目:国家社会科学基金重大项目“中国共产党解决农村绝对贫困问题的路径、经验与启示研究”(20&ZD018)

中图分类号:F272 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2022)02-0040-10

一、引言

20世纪50年代以来,随着通信和交通成本不断下降,生产过程日益分散进而推动了各国产业垂直专业化的发展,中间品出口贸易规模不断扩大,占比不断上升。中国改革开放40多年来,通过嵌入全球价值链(Global Value Chains,GVCs)分工获得了巨大的发展机遇,货物贸易出口总额从1978年的167.65亿元人民币增长到2020年的17.93万亿元人民币。但在国际分工中,欧、美、日、韩等国(地区)始终占据研发设计和终端消费这两个高附加值环节,中国企业则承担着低附加值的中间制造环节,处于国际价值链分工中的低端。中国经济正迈向高质量发展阶段,必然要求不断从低附加值环节升级到高附加值环节。2020年10月党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标的建议》明确提出要“优化产业链供应链发展环境,形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链和供应链”,因此,促进产业升级、提升我国企业在全球价值链分工中的地位已成为我国经济发展新阶段的重要任务。

改革开放之后相当长時期内,中国凭借劳动力资源丰富、劳动力成本低的比较优势(“人口数量红利”)大力发展劳动密集型产业,迅速取代亚洲“四小龙”在全球分工体系中的地位,成为劳动密集型产品的出口大国。但由于生育率的大幅度下降,人口老龄化加速,市场推动的劳动力成本随之不断提高,同时政府推动的劳动力成本也开始逐渐提高,“人口数量红利”逐渐消失。从2003年起,职工实际工资加速增长,逐渐越过了刘易斯拐点,剩余劳动力无限供给时代最终结束①。中国制造业企业职工的人均年平均工资从1994年的4288元增长至2018年的72088元②。李建强和赵西亮研究发现,无论是我国东部地区,还是中西部地区,劳动力成本均于2011年超过泰国、马来西亚等东南亚国家③。1993年11月24日国家劳动部颁布了《劳动部关于印发〈企业最低工资规定〉的通知》,2004年1月20日劳动与社会保障部颁布了《最低工资规定》(劳动保障部令第21号),规定从2004年3月1日起,用人单位支付给劳动者的工资不应低于当地最低工资标准。相较于1993年颁布的《企业最低工资规定》,2004年《最低工资规定》主要强调了以下几个方面:一是要求所有省、市、自治区均须设立最低工资标准;二是规定最低至少两年调整一次最低工资标准;三是要求地方政府劳动保障行政部门进行监督检查,各级工会组织对最低工资制度执行情况进行监督。《最低工资规定》颁布之后,我国最低工资制度得到了更为严格的实施,也助推了劳动力成本的上升。

那么,劳动力成本的不断上升对中国企业在全球价值链中的位置造成了什么影响?是通过什么途径产生影响的?这是本文力求回答的主要问题。本文以2004年出台的《最低工资规定》为准自然实验,基于2000—2007年中国海关进出口数据库、UIBE-GVCs Indicators数据库、《中国城市统计年鉴》以及2004年中国283个地级市的最低工资标准,采用双重差分法来考察劳动力成本上升对企业在全球价值链中位置的影响。

二、文献综述与研究假设

(一)文献综述

目前已有诸多学者做了关于全球价值链分工的影响因素的研究,有的从国家和行业(宏观)层面展开研究,有的从企业(微观)层面展开研究。在国家和行业层面,Caselli等人研究发现人力资本影响一国对技术的吸收能力,从而影响该国参与全球价值链的情况④。Dollar和Kidder通过对中国和非洲国家参与全球价值链的比较研究发现,制度质量(法律制度、金融服务)通过影响合同的执行程度,从而影响该国参与全球价值链的程度⑤。Kee和Tang研究发现2000—2007年中国企业出口国内附加值提升,主要原因是贸易和投资的自由化导致企业更多地使用国内原材料代替进口原材料⑥。Lanz等人基于2006—2017年世界银行对111个国家和地区企业调查的数据库,研究发现企业层面的数字链接(即企业是否拥有网站)和企业所在地的数字基础设施(即该地的固定宽带用户数)促进了企业嵌入全球价值链的程度,对中小企业的促进作用强于大型企业⑦。

关于劳动力成本上升对企业的影响一直是学术界的研究热点,但目前学术界尚未就该问题达成共识。诸竹君等认为虽然劳动力成本上升在当期会对企业加成率产生负面影响,当企业跨过一定门槛值后,可以通过“工艺创新效应”和“质量升级效应”实现加成率动态提升⑧;Riley和Bondibene基于英国的最低工资制度研究发现最低工资增加了低工资企业雇佣劳动力的成本,企业通过组织变革、培训和效率工资来应对这种成本上升,从而提高企业的劳动生产率⑨。也有部分学者认为劳动力成本上升给企业带来负面影响居多,劳动力成本上升减小了企业受到信贷配给的概率,导致企业融资约束加强⑩。

现有文献大多是考察劳动力成本上升对企业出口的影响,从全球价值链角度考察的文献较少。任志成和戴翔研究发现,企业的劳动力成本上升倒逼了中国出口企业的转型升级{11}。Gan等研究发现中国劳动力成本上涨降低了企业出口额,平均工资和资本劳动比较低的企业下降幅度更大{12}。

综上所述,从全球价值链角度探讨劳动力成本上升对企业出口影响的文献并不多见,并且大多只是研究劳动力成本上升对企业出口附加值的影响,因此有必要对劳动力成本上升对企业在全球价值链中位置的影响展开专门研究。

(二)研究假设

最低工资制度带来的劳动力成本上升会对企业出口产品在全球价值链中的位置产生何种影响,一方面取决于其对出口产品结构的影响,如果其导致出口产品结构从价值链低端向高端移动,就会引起企业在全球价值链中的位置升级,反之则会引起企业在全球价值链中的位置降级;另一方面取决于其对企业产品生产效率的影响,如果其导致企业产品生产效率提高,就会引起企业在全球价值链中的位置升级,反之则会引起企业在全球价值链中的位置降级。

从劳动力成本上升对产品出口结构的影响来看,实施最低工资制度导致劳动力使用成本上升,企业利润空间收窄,这会使企业更多地用机器来替代劳动力,企业资本劳动比因此提高,同时会使资金更多地从劳动密集型行业流向资本密集型行业,从而推动资本密集型制造业的发展;在劳动力成本上升的条件下,如果劳动密集型行业企业面临外部融资约束,无法通过资本替代劳动的办法来降低劳动力成本,则会将产业转移到劳动力成本低的国家,由此导致的结果是资本密集型生产方式和资本密集型行业占比的提高,出口产品中资本密集型行业产品比重随之上升。一般来说,资本密集型行业出口产品更多的是原材料等中间产品以及机器设备等资本品,不直接面向消费者或距离消费者更远,而劳动密集型行业出口产品更多的是最终消费品,直接面向消费者或者距离消费者较近,资本密集型行业出口产品在全球价值链中的位置大多高于劳动密集型行业。这意味着实施最低工资制度带来的劳动力成本的上升会推动企业在全球价值链中位置的提升。由此给出假设1。

假设1:实施最低工资制度带来的劳动力成本上升会提高企业资本劳动比和促进资本密集型行业发展,从而促进企业在全球价值链中位置的提升。

从劳动力成本上升对企业生产效率的影响来看,实施最低工资制度引起的劳动力成本上升对企业生产效率的影响具有双重性。一方面,劳动力成本上升,在国际竞争对产品价格上升的约束下企业利润空间必然收窄,这会促使企业提高资本劳动比,从而提高生产效率,也会促使企业努力进行技术创新和提高管理水平以降低成本,由此促进企业在全球价值链中位置的提升;另一方面,由于技术创新和管理水平提高受到劳动力素质等能力因素的约束,劳动力成本上升导致企业经营成本增加,企业利润减少,企业面临的融资约束会加强,创新投入会减少,这样就会对企业技术创新和管理水平提高产生消极影响,因此会对企业在全球价值链中位置的提升产生消极作用。由于资本劳动比的提高可以更快实现,而技术创新和管理水平的提高则需要更长的时间,并且最低工资制度实施不会对技术创新者和经营管理层产生激励,因此最低工资制度带来的劳动力成本上升对企业生产效率提升的作用会相当有限。由此给出假设2。

假设2:实施最低工资制度带来的劳动力成本上升对企业生产效率提高的促进作用有限,从而对企业在全球价值链中位置的提升作用也很有限。

考虑到资本密集型行业、劳动力密集型行业和技术密集型行业三种不同行业的企业对劳动力、资本和技术要素的依賴存在较大差异,因此本文将分析实施最低工资制度带来的劳动力成本上升对三种不同行业的企业在全球价值链中位置影响的差异。劳动密集型行业对劳动力要素投入依赖程度最高,实施最低工资制度带来的劳动力成本上升对其利润冲击最大,虽然企业可以以机器代替劳动力,但企业最简便的应对方式要么是将企业迁移到劳动力成本低的国家,要么是退出该行业。劳动力成本上升幅度越大,对利润冲击越大,企业越可能选择迁出和退出,这就意味着劳动力成本上升对劳动密集型行业企业在全球价值链中位置提升的促进作用会比较小。资本密集型行业高度依赖资本投入,因此实施最低工资制度导致劳动力成本上升会强化该行业企业更多地用资本替代劳动,这样就会通过资本效率、规模经济等推动企业生产效率提高,从而有利于企业在全球价值链中位置的提升。技术密集型行业高度依赖技术创新,因此高度依赖于高素质专业技术人员和高新技术资本,实施最低工资制度并不会直接提高高素质专业技术人员使用成本,受到的间接影响也会比其他行业小,因此对技术密集型行业企业在全球价值链中位置的提升不会有多大影响。由此给出假设3。

假设3:最低工资制度实施对资本密集型行业企业在全球价值链中位置提升的促进效应大于劳动密集型和技术密集型行业企业。

考虑到我国不同规模和不同所有制性质企业在资金实力、融资约束、政府补贴等方面有较大差异,因此实施最低工资制度带来的劳动力成本上升对不同所有制性质和不同规模企业在全球价值链中位置变化的影响也应存在差异。从企业规模来看,企业规模越大,资金实力越强,融资越便利,融资成本越低,也更能获得政府补贴等优惠政策,越倾向于和越有能力以资本替代劳动,因此最低工资标准实施带来的劳动力成本上升更能促进大型企业调整投资结构,加快资本替代劳动的进程,从而促进在全球价值链中位置的提升。由于国有企业融资最便利,融资成本最低,能在政府补贴等方面获得远超过非国有企业的优惠待遇,最有能力以资本替代劳动,加之国有企业大多规模大,且大多分布在石油化工、金属冶炼等资本密集型行业,因此最低工资制度实施带来的劳动力成本上升更会促进国有企业加快资本替代劳动的进程,增强资本密集型行业的产能和出口更多资本密集型产品,从而对国有企业在全球价值链中位置提升产生更显著的作用。外资企业有便利的融资条件,劳动力成本上升也会使其加快资本替代劳动的进程。民营企业大多位于产业链低端,规模小,资金实力和技术力量薄弱,在融资中备受歧视,融资难、融资贵问题长期存在,因此很难因劳动力成本上升而迅速进行资本替代劳动,更多的是退出市场或者将产业转移至国外。由此给出假设4和假设5。

假设4:企业规模越大,最低工资制度实施带来的劳动力成本上升对企业在全球价值链中位置提升的促进效应越大。

假设5:最低工资制度实施对国有企业、外资企业在全球价值链中位置提升的促进效应大于民营企业。

三、研究设计和数据说明

(一)数据来源与处理

企业出口上游度数据来自海关总署提供的2000—2007年中国海关进出口数据库和对外经济贸易大学全球价值链研究院提供的UIBE-GVCs Indicators数据库。企业特征原始数据来源于国家统计局发布的2000—2007年中国工业企业数据库。城市控制变量数据来自《中国城市统计年鉴》(2000—2007),城市控制变量滞后一期。2004年各省、市、自治区(以下简称为各省市区)最低工资来自各省市区的人力资源社会保障局网站以及法宝网,通过手工整理得到。

匹配中国工业企业数据库和中国海关进出口数据库并整合为面板数据,这是本文数据处理的一项重要工作。第一步,对中国工业企业数据库进行处理,剔除掉以下样本:企业代码和企业名字重复样本;不符合会计准则的样本(总资产小于固定资产、总资产小于流动资产的样本,固定资产、主营业务收入等变量缺失的样本);剔除职工人数小于10的样本和主营业务收入在500万元以下的样本;剔除采礦、烟草加工、电力供应等行业样本。第二步,对中国海关进出口数据库进行处理,首先将海关数据库的月度数据加总成年度数据,然后借鉴 Handelwal等(2011){13} 的做法将企业名字包含“进出口”“经贸”“贸易”“科贸”“外经”等字样的企业识别为贸易代理商并剔除。第三步,借鉴Yu(2015){14} 的方法,匹配中国工业企业数据库和中国海关进出口数据库,首先根据企业名称进行匹配,将两个数据库中同一年公司名称相同的企业认定为同一家企业;然后将剩余未匹配的数据根据企业的邮政编码和电话号码后七位进行匹配。第四步,借鉴Brandt等(2012){15} 的方法,将匹配后不同年份的数据集整合为非平衡面板数据。最后得到了非平衡面板数据238672个样本,平衡面板数据27674个样本。

(二)模型设计

本文将2004年3月1日开始实施的《最低工资规定》作为准自然实验样本来考察最低工资制度带来的劳动力成本上升如何影响企业在全球价值链中的位置。首先需要构造合适的实验组和对照组,以考察在政策出台后受到政策影响的实验组和对照组不同的发展趋势。Draca等人提出将政策实施前平均工资低于政策实施后所在地最低工资的企业设为实验组,其余为对照组{16}。本文在此基础上对实验组和对照组进行改进,根据政策实施前一年企业的相对工资(用企业人均月工资和政策实施后企业所在地的最低工资的差距衡量)高低来划分实验组和对照组。具体而言,本文以2003年企业人均月工资除以2004年企业所在地最低工资,即企业平均工资与所在地最低工资之比作为2003年企业的相对工资,将2003年相对工资最低的50%企业样本认定为受政策影响的实验组,其余为对照组。我们认为相对工资更低的企业受最低工资政策实施的影响更大,从而不得不提高员工工资。最低工资制度实施迫使企业向员工支付更高的工资,由于它不是企业因为劳动生产率水平提高而主动为之,因此造成的企业劳动力成本的上升是外生的。

本文还进一步控制时间、行业和企业个体固定效应,设立如下双重差分模型:

Upstream=α+βpost×treated+γX+ψt+λi+εeict(1)

其中,e为企业,i为企业所在的行业,c为企业所在的城市,t为年份,Upstream为企业出口上游度。post表示政策处理时期的虚拟变量,2004年及其以后设定为1,之前年份为0;treated为实验组虚拟变量,即2003年相对工资最低的50%企业设定为1,其它对照组企业设为0;β用来衡量《最低工资标准》出台给企业带来的DID效应。X为企业和城市层面的控制变量,ψt为时间固定效应,λi为行业固定效应,εeict为随机误差项。

(三)变量设定

1. 核心解释变量。本文的被解释变量主要是企业在全球价值链中的位置,用企业GVCs出口上游度衡量。本文借鉴倪红福和王海成(2019){17}、Alfaro等(2019){18} 的测算思路,先测算中国制造业行业层面在全球价值链中的位置,然后结合企业出口产品结构测算企业层面的GVCs出口位置。本文采用Wang等(2017){19} 提出的前向GVCs生产长度(即企业出口的产品距离最终消费端的距离)来衡量行业层面的GVCs出口上游度。企业层面的GVCs出口上游度由一国某部门企业出口产品所在行业的前向GVCs生产长度进行加权加总得出,权重为企业所属行业出口产品占企业总出口产品的比重。企业层面GVCs出口上游度计算公式如下:

Upstreamet=Σ(×GVC_Plyit)(2)

其中,e表示企业,t表示年份,i表示行业。Upstreamet表示企业e在t年的GVCs出口上游度,Eiet表示t年企业e出口总额中属于i行业的出口额,TEet表示t年企业e出口总额,GVC_Plyit表示t年i行业的前向GVCs生产长度。由(2)式可以看出,企业GVCs出口上游度受企业出口产品结构以及出口产品所属行业在全球价值链中的位置这两个因素的影响。企业的GVCs出口上游度越大,说明企业出口的产品距离最终消费端越远,该企业越位于全球价值链中的上游。不过,也不能将出口上游度的高低等同于产业竞争力的强弱。

根据(2)式测算中国企业2000—2007年GVCs出口上游度,结果如图1所示。从行业来看,我国食品制造、造纸印刷、金属冶炼等行业GVCs出口位置较高,纺织、家具制造、文体设备制造、通信设备、仪表仪器设备等行业的GVCs出口上游度较低。从时间趋势来看,2000—2004年大多数行业的出口上游度呈下降或稳定状态,可能是受到2001年中国加入WTO的影响,而2004—2007年大部分行业出口上游度则呈上升趋势。

2. 控制变量。企业层面的控制变量如下:企业规模(size),用企业总资产取对数衡量;出口规模(export),用海关进出口数据库计算的企业总出口额取对数表示;企业月人均工资(wages),用企业年应付薪酬除以员工总人数,再除以12个月后取对数表示;行业竞争程度(hhi),用赫芬达尔指数表示,通过主营业务收入计算不同行业的产业集中度指数,按照行业代码的前两位划分行业类别。

为了进一步控制城市内生性,本文选取如下城市层面的控制变量:城市经济发展水平(citygdp),用城市人均gdp取对数表示;城市工资水平(citywages),用城市人年均工资取对数表示;城市失业率(unemploy),用城镇登记失业人员与就业人员之比表示。前两个变量用2000年为基期的价格指数进行平减。表1展示了主要变量的描述性统计结果。

四、实证分析

(一)基准结果分析

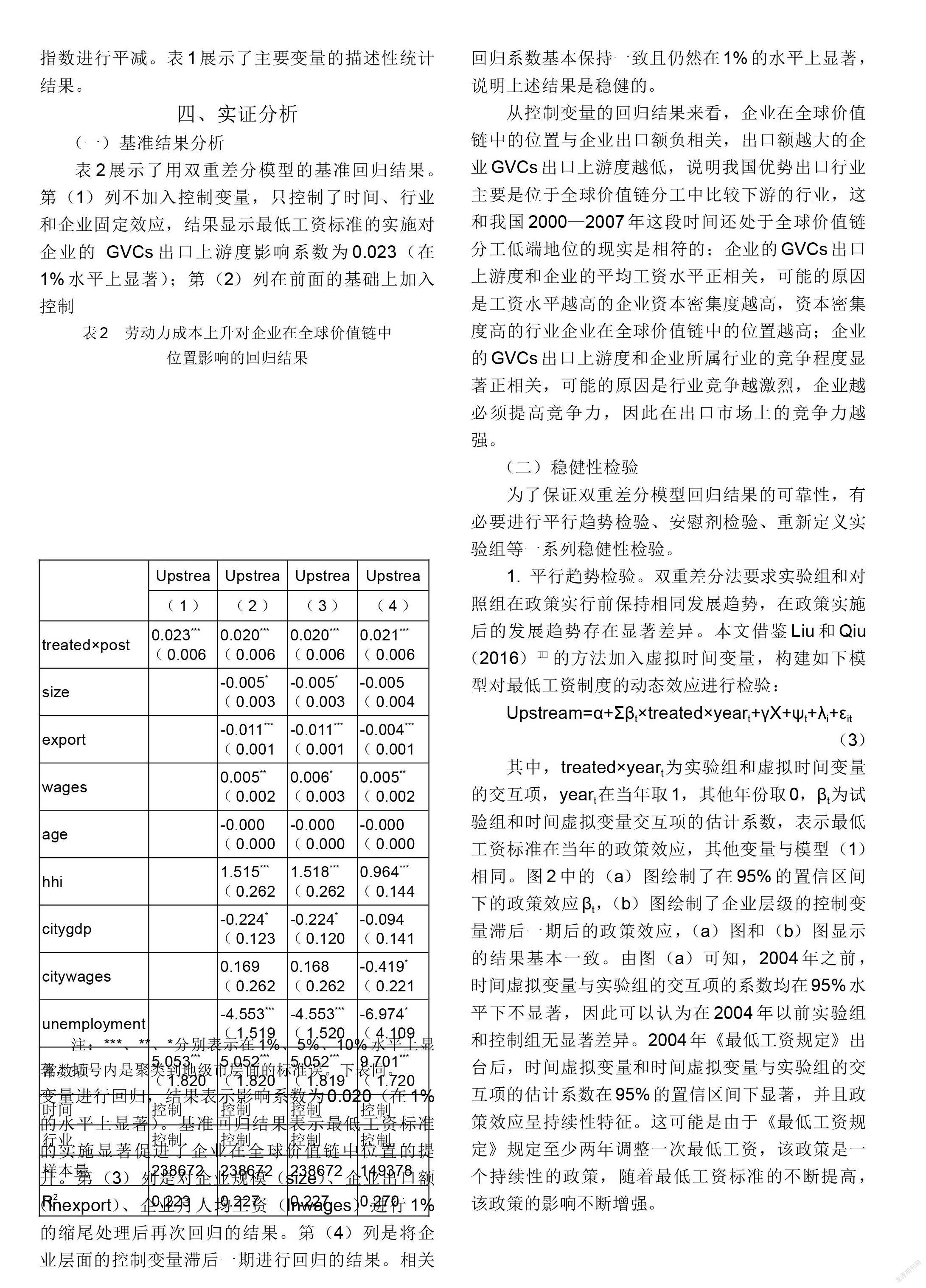

表2展示了用双重差分模型的基准回归结果。第(1)列不加入控制变量,只控制了时间、行业和企业固定效应,结果显示最低工资标准的实施对企业的 GVCs出口上游度影响系数为0.023(在1%水平上显著);第(2)列在前面的基础上加入控制

变量进行回归,结果表示影响系数为0.020(在1%的水平上显著)。基准回归结果表示最低工资标准的实施显著促進了企业在全球价值链中位置的提升。第(3)列是对企业规模(size)、企业出口额(lnexport)、企业月人均工资(lnwages)进行1%的缩尾处理后再次回归的结果。第(4)列是将企业层面的控制变量滞后一期进行回归的结果。相关回归系数基本保持一致且仍然在1%的水平上显著,说明上述结果是稳健的。

从控制变量的回归结果来看,企业在全球价值链中的位置与企业出口额负相关,出口额越大的企业GVCs出口上游度越低,说明我国优势出口行业主要是位于全球价值链分工中比较下游的行业,这和我国2000—2007年这段时间还处于全球价值链分工低端地位的现实是相符的;企业的GVCs出口上游度和企业的平均工资水平正相关,可能的原因是工资水平越高的企业资本密集度越高,资本密集度高的行业企业在全球价值链中的位置越高;企业的GVCs出口上游度和企业所属行业的竞争程度显著正相关,可能的原因是行业竞争越激烈,企业越必须提高竞争力,因此在出口市场上的竞争力越强。

(二)稳健性检验

为了保证双重差分模型回归结果的可靠性,有必要进行平行趋势检验、安慰剂检验、重新定义实验组等一系列稳健性检验。

1. 平行趋势检验。双重差分法要求实验组和对照组在政策实行前保持相同发展趋势,在政策实施后的发展趋势存在显著差异。本文借鉴Liu和Qiu(2016){21} 的方法加入虚拟时间变量,构建如下模型对最低工资制度的动态效应进行检验:

Upstream=α+Σβt×treated×yeart+γX+ψt+λi+εit

(3)

其中,treated×yeart为实验组和虚拟时间变量的交互项,yeart在当年取1,其他年份取0,βt为试验组和时间虚拟变量交互项的估计系数,表示最低工资标准在当年的政策效应,其他变量与模型(1)相同。图2中的(a)图绘制了在95%的置信区间下的政策效应βt,(b)图绘制了企业层级的控制变量滞后一期后的政策效应,(a)图和(b)图显示的结果基本一致。由图(a)可知,2004年之前,时间虚拟变量与实验组的交互项的系数均在95%水平下不显著,因此可以认为在2004年以前实验组和控制组无显著差异。2004年《最低工资规定》出台后,时间虚拟变量和时间虚拟变量与实验组的交互项的估计系数在95%的置信区间下显著,并且政策效应呈持续性特征。这可能是由于《最低工资规定》规定至少两年调整一次最低工资,该政策是一个持续性的政策,随着最低工资标准的不断提高,该政策的影响不断增强。

2. 安慰剂检验。为了缓解遗漏变量以及样本选择偏差带来的回归结果偏差问题,本文借鉴Cai等(2016){22} 的方法进行安慰剂检验。随机抽取实验组,通过构造“伪实验组”进行回归来观察政策效应是否显著。随机抽取实验组,如果存在显著的政策效应,则说明未通过安慰剂检验。本文将该随机过程重复500次,并按照模型(1)进行回归,提取政策效应treated×post的系数,绘制图3即回归系数的核密度图。图3显示500次虚构实验组的回归系数集中分布在0附近,意味着不存在政策效应。

3. 调整treated和post的定义。一是调整treated即实验组定义。将原基准模型(1)中2003年相对工资最低的50%企业为实验组替换为相对工资最低的25%企业为实验组,然后按照模型(1)重新估计,回归结果如表3第(1)列所示。可以看出政策变量的估计系数略微变大,依然在1%的水平上保持显著,这说明工资差距越小的企业受政策的影响程度越大。二是调整post即政策实施时间定义。由于《最低工资规定》实施日期是2004月3月1日,故将2004年的post定义由1替换为5/6,然后按照模型(1)重新估计,回归结果如表3第(2)列所示,其结果依然显著。

4. 排除“用工荒”的干扰。根据媒体报道,2003年我国东南沿海地区开始出现“用工荒”,沿海地区部分企业不得不提高最低工资,“用工荒”带来的劳动力成本上升可能会与2004年《最低工资规定》颁布带来的劳动力成本上升相混淆。为了排除“用工荒”的干扰,本文排除了用工荒地区的样本,包括企业所在地位于“长三角”(上海、江苏、浙江)、珠三角地区(广东)以及福建等区域的企业样本,然后按照基准模型(1)重新进行回归估计,回归结果如表3第(3)列所示。其结果显示在排除“用工荒”带来的劳动力成本上升的影响后,最低工资制度的实施对企业在全球价值链中位置的影响依然显著为正。

5. 使用平衡面板数据。原估计使用的是非平衡面板数据,考虑到2000—2007年大量企业进入或退出市场,非平衡面板数据可能会影响估计结果的准确性,因此将使用2000—2007年的平衡面板数据对基准模型(1)进行重新估计,结果如表3第(4)列所示。回归结果显示,最低工资制度的实施对企业在全球价值链中位置的影响显著为正。

五、进一步讨论

(一)影响机制检验

根据研究假设,本文建立中介效应模型,选取资本劳动比和企业全要素生产率(用以反映企业生产效率)作为影响的中介变量。资本劳动比(KLR)用固定资产价值与全部从业人数之比取对数表示。企业全要素生产率(TFP)用LP法{23}进行估算,产出用销售收入衡量,劳动用企业年平均就业人数衡量,资本投入用固定资产表示,中间投入用企业报告的中间投入值衡量,以2000年为基期,固定资产用固定资产投资价格指数进行平减,其余变量用GDP平减指数进行平减。中介效应回归模型设定如下:

Upstream=α+β1post×treated+γX+ψt+λi+εit(4)

Mediating=α+β2post×treated+γX+ψt+λi+εit(5)

Upstream=α+β3post×treated+β4Mediating+γX+ψt+λi+εit(6)

其中Mediating为中介变量,即劳动力成本上升影响企业在全球价值链中位置的传导渠道。本文借鉴温忠麟等的方法{24},中介效应检验程序如下:第一步估计基准模型(4)(和基准模型(1)相同)检验系数β1是否显著,即政策效应是否对企业GVCs出口上游度有影响;第二步估计模型(5)检验系数β2是否显著,即政策效应是否对中介变量有影响;第三步在基准模型(4)中加入中介变量进行回归,检验系数β3和β4是否显著。如果β1、β2、β3和β4都显著,则表明存在中介效应;如果β2和β4至少有一个不显著,则需要进行sobel检验,Sobel检验显著则表明存在中介效应,否则表明中介效应不存在。

1. 资本劳动比渠道。表4第(1)列展示了政策变量的估计系数,即基准回归结果。表4第(2)列和第(4)列展示了资本劳动比渠道的中介检验系数回归结果,最低工资制度实施后,中介变量资本劳动比在1%的水平上显著增强。但是模型(4)的β4不显著,因此需要进行sobel检验。sobel检验结果显示Z值大于1.96,表明存在中介效应,此外sobel检验还显示资本劳动比渠道的中介效应占比为26.94%。资本劳动比渠道的中介机制检验表明,从整体上看,最低工资制度的实施推动了企业资本劳动比的提高,最终促进企业GVCs出口上游度的提升,假设1得到了验证。

2. 全要素生产率渠道。表4第(3)列和第(5)列展示了全要素生产率渠道的中介检验系数回归结果,最低工资制度实施后,中介变量的影响系数为-0.003(在10%的水平上显著),说明最低工资制度实施后企业的全要素生产率略微下降。但是模型(4)的β4不显著,因此需要进行sobel检验。sobel检验结果显示Z值大于1.96,表明存在中介效应,不过全要素生产率渠道的中介效应占比只有1.56%。全要素生产率渠道的中介机制检验表明,从整体上看,最低工资制度对全要素生产率继而对企业在全球价值链中位置的影响十分微弱,假设2得到了验证。

(二)异质性分析

最低工资制度的实施对不同类型企业的影响会存在差别,因此有必要从企业所属行业、企业规模、企业所有制性质等层面来探讨和检验最低工资制度对不同类型企业在全球价值链中位置的影响。

1. 行业异质性。借鉴戴翔的划分方法{25},将制造业划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型三种行业。实施最低工资制度对不同行业企业在全球价值链中位置影响的回归分析结果见表5第(1)—(3)列。从回归结果来看,最低工资制度实施后,资本密集型行业企业在全球价值链中的位置显著提升,劳动密集型行业企业的位置略微提升,而技术密集型行业企业的位置无显著变化,假设3得到验证。

2. 企业规模异质性。本文根据企业总资产排列,将低于25%分位资产的视为小型企业,总资产处于25%分位到75%分位之间的视为中型企业,75%分位以上的视为大型企业。实施最低工资制度对不同规模企业在全球价值链中位置影响的回归分析结果见表5第(4)—(6)列,从回归结果来看,最低工资制度实施后,GVCs出口上游度受影响最大的是大型企业,其次是中型企业,而小型企业则无显著变化,假设4得到验证。

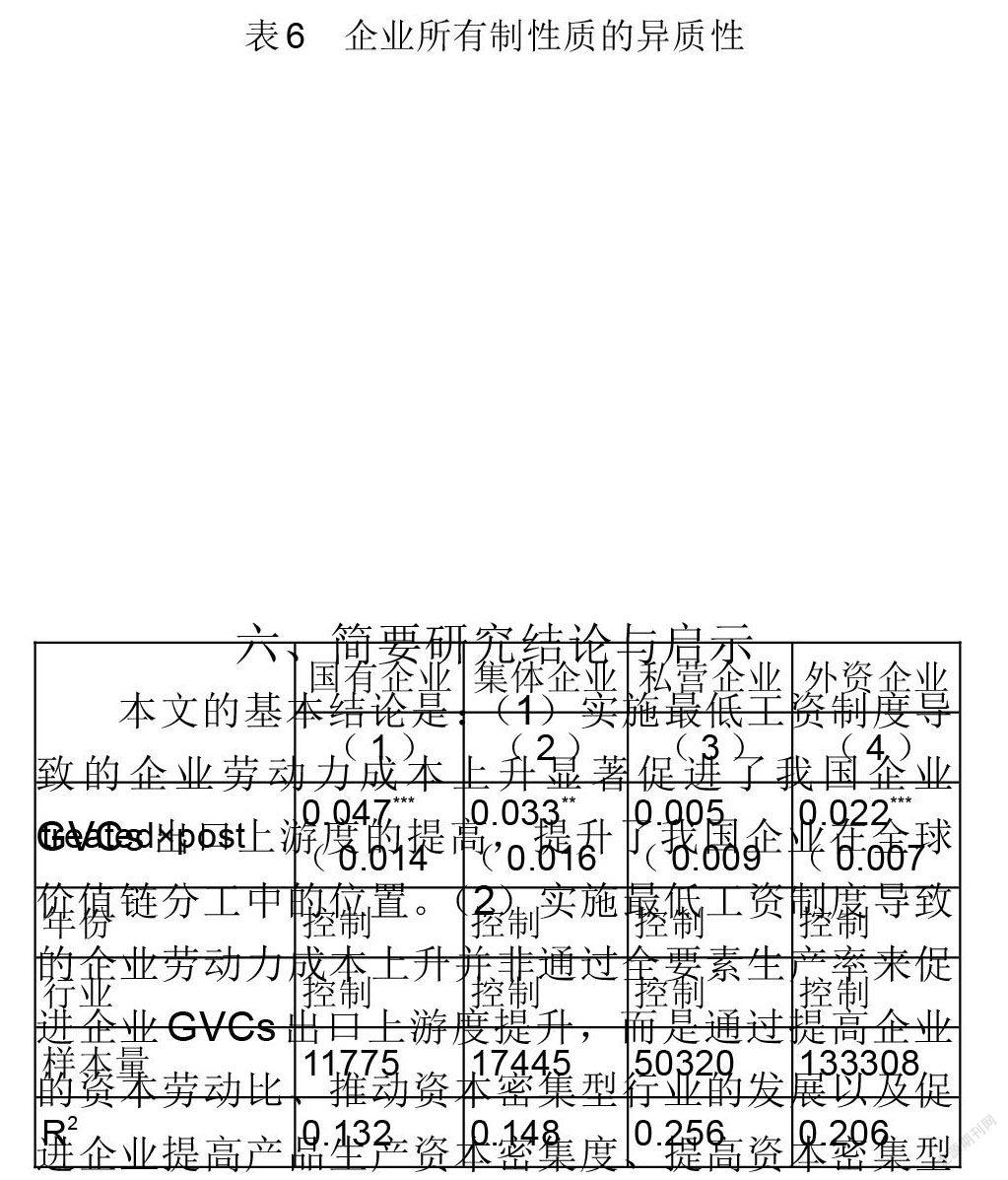

3. 企业所有制性质的异质性。本文根据中国海关进出口数据库登记的企业所有制性质的不同,将企业分为国有企业、集体企业、私营企业以及外资企业,回归分析结果见表6。从回归结果来看,实施最低工资制度对国有企业、集体企业和外资企业的GVCs出口上游度都有显著的正向影响,但对私营企业无显著影响,由此假设5得到验证。

六、简要研究结论与启示

本文的基本结论是:(1)实施最低工资制度导致的企业劳动力成本上升显著促进了我国企业GVCs出口上游度的提高,提升了我国企业在全球价值链分工中的位置。(2)实施最低工资制度导致的企业劳动力成本上升并非通过全要素生产率来促进企业GVCs出口上游度提升,而是通过提高企业的资本劳动比、推动资本密集型行业的发展以及促进企业提高产品生产资本密集度、提高资本密集型出口产品比重来实现的。(3)实施最低工资制度对企业GVCs出口上游度的提升具有明显的异质性,其促进效应主要集中在资本密集型行业、大中型企业以及国有、集体和外资企业。

本文的研究结论给了我们一些启示:

(1)最低工资制度對提高在国际价值链分工中的地位是能够发挥促进作用的,只要资本替代劳动的速度能适应最低工资制度实施带来的劳动力成本的上升,就能够在一定程度上应对劳动力成本上升带来的冲击。应当把推进产业升级和产业结构升级作为应对劳动力成本上升的基本途径,产业和产业结构升级越快,越能有效应对劳动力成本的上升。

(2)不同规模和不同所有制性质的企业在全球价值链中地位的不同变化反映了融资便利性和融资成本高低、政府政策倾向等差异的影响。就经济高质量发展而言,我们不仅需要大企业、国有企业通过技术升级、产品升级等有效应对劳动力成本的上升,也需要小微企业、民营企业通过技术升级、产品升级等有效应对劳动力成本的上升。因此必须进一步深化金融体制改革,推进“放管服”改革,提高政府政策的针对性,为各类企业的技术升级、产品升级等提供有利条件。

(3)劳动力成本上升未能“倒逼”企业技术创新,而技术的进步归根到底在于人力资本的积累。因此,要坚持提高劳动力供给质量,培养一批适应现代产业链发展的专业技术人才,将“人口红利”转变为“人才红利”,推动我国制造业在全球价值链中的位置迈向中高端。

注释:

① X. Zhang, J. Yang, S. Wang, China Has Reached the Lewis Turning Point, China Economic Review, 2011, 22(4), pp.542-554; L. Hongbin, L. Lei, B. Wu, Y. Xiong, The End of Cheap Chinese Labor, Journal of Economic Perspectives, 2012, 26(4), pp.57-74.

② 职工工资以1994年为基期用消费者价格指数进行平减。数据来源于1995—2019年的《中国统计年鉴》。

③ 李建强、赵西亮:《中国制造还具有劳动力成本优势吗?》,《统计研究》2018年第1期。

④ F. Caselli, W. J. Coleman, The World Technology Frontier, American Economic Review, 2006, 96(3), pp.499-522.

⑤ D. Dollar, M. Kidder, Global Value Chains Development Report: Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development, Chapter 7, World Trade Organization, 2017, pp.161-168.

⑥ H. L. Kee, H. Tang, Domestic Value Added in Exports: Theory and Firm Evidence from China, American Economic Review, 2016, 106(6), pp.1402-1436.

⑦ R. Lanz, K. Lundquist, G. Mansio, A. Maurer, R.Teh, E-commerce and Developing Country—SME Participation in Global Value Chains, WTO Staff Working Papers, 2018.

⑧ 诸竹君、黄先海、宋学印、胡馨月、王煌:《劳动力成本上升、倒逼式创新与中国企业加成率动态》,《世界经济》2017年第8期。

⑨ R. Riley, C. R. Bondibene, Raising the Standard: Minimum Wages and Firm Productivity, Labour Economics, 2017, 44(1), pp.27-50.

⑩ 刘晓光、刘嘉桐:《劳动力成本与中小企业融资约束》,《金融研究》2020年第9期。

{11} 任志成、戴翔:《劳动力成本上升对出口企业转型升级的倒逼作用——基于中国工业企业数据的实证研究》,《中国人口科学》2015年第1期。

{12} L. Gan, M. A. Hernandez, S. Ma, The Higher Costs of Doing Business in China: Minimum Wages and Firms’ Export Behavior, Journal of International Economics, 2016, 100, pp.81-94.

{13} A. K. Handelwal, S. J. Wei, J. B. Ahn, The Role of Intermediaries in Facilitating Trade, Journal of International Economics, 2011, 84(1), pp.73-85.

{14} Miaojie Yu, Processing Trade, Tariff Reductions and Firm Productivity: Evidence from Chinese Firms, Economic Journal, 2015, 125(585), pp.943-988.

{15} L. Brandt, J. V. Biesebroeck, Y. Zhang, Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-Level Productivity Growth in Chinese Manufacturing, Journal of Development Economics, 2012, 97(2), pp.339-351.

{16} M. Draca, S. J. Machin, J. Van Reenen, Minimum Wages and Firm Profitability, American Economic Journal: Applied Economics, 2011, 3(1), pp.129-151.

{17} 倪紅福、王海成:《企业在全球价值链中的位置及其变化——基于中国微观企业的实证分析》,经济研究工作论文WP1422, 2019年。

{18} Laura Alfaro, Pol Antràs, Davin Chor, Paola Conconi, Internalizing Global Value Chains: A Firm-Level Analysis, Journal of Political Economy, 2019, 127(2), pp.508-559.

{19} Z. Wang, S. J. Wei, X. Yu, K. Zhu, Characterizing Global Value Chains: Production Length and Upstreamness,NBER Working Paper, No.23261, 2017.

{20} 13為农副食品加工业;14为食品制造业;15为饮料制造业;17为纺织业;18为纺织服装、鞋、帽制造业;19为皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业;20为木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业;21为家具制造业;22为造纸及纸制品业;23为印刷业和记录媒介的复制;24为文教体育用品制造业;25为石油加工、炼焦及核燃料加工业;26为化学原料及化学制品制造业;27为医药制造业;28为化学纤维制造业;29为橡胶制品业;30为塑料制品业;31为非金属矿物制品业;32为黑色金属冶炼及压延加工业;33为有色金属冶炼及压延加工业;34为金属制品业;35为通用设备制造业;36为专用设备制造业;37为交通运输设备制造业;39为电气机械及器材制造业;40为通信设备、计算机及其他电子设备制造业;41为仪器仪表及文化、办公用机械制造业;42为工艺品及其他制造业;43为废弃资源和废旧材料回收加工业。

{21} Q. Liu, L. D. Qiu, Intermediate Input Imports and Innovations: Evidence from Chinese firms’ Patent Filings, Journal of International Economics, 2016, 103(c), pp.166-183.

{22} Xiqian Cai, Yi Lu, Mingqin Wu and Linhui Yu, Does Environmental Regulation Drive Away Inbound Foreign Direct Investment? Evidence from a Quasi-Natural Experiment in China, Journal of Development Economics, 2016, 123(c), pp.73-85.

{23} J. Levinsohn, A. Petrin, Estimating Production Inputs to Functions Using Control for Unobservables, The Review of Economic Studies, 2003, 70(2), pp.317-341.

{24} 温忠麟、张雷、侯杰泰、刘红云:《中介效应检验程序及其应用》,《心理学报》2004年第5期。

{25} 戴翔:《中国制造业国际竞争力——基于贸易附加值的测算》,《中国工业经济》2015年第1期。

作者简介:曾国安,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,武汉大学发展研究院院长,湖北武汉,430072;陈芮,武汉大学经济与管理学院博士研究生,湖北武汉,430072;吴郁,武汉大学经济与管理学院,湖北武汉,430072。

(责任编辑 陈孝兵)