《越绝书》语料特点分析

王 路 宁

(南华大学 语言文学学院,湖南 衡阳421001)

《越绝书》是一部主要记叙春秋末战国初年间吴越两国历史的重要典籍。清代毕沅[1]、洪亮吉[2]提出“一方之志,始于《越绝》”,认为《越绝书》在方志史中具有重要地位。该书作为一部带有地域性特点的地志,也是我们研究汉末魏晋时期吴地方言和古越语的重要语料。此外,该书内容所涉也极为宽泛,既有政治、军事、历史,也有天文、地理、历法,体例也不同于经、传、史籍。

早期对《越绝书》关注和探究可追溯至唐代。而自唐至清末民初,此期论断多关涉成书年代、作者等问题。《越绝书》成书年代及作者争议始于唐司马贞,他对南朝梁阮孝绪的《七录》中“《越绝》十六卷,伍子胥所撰”的说法提出质疑,正式拉开讨论该书成书年代及作者问题的序幕。至清末民初已形成三种观点:如宋姚宏(《战国策·楚策四》姚注)、王尧臣(《崇文总目》)、赵彦云(《云麓漫钞》)、陈振孙(《直斋书录解题》),明张佳胤(《越绝书·序》)等皆持“先秦成书,汉人附益”说,认为书中吴越两国之事为战国人所记,汉人则“附益”了秦汉乃至东汉建武二十八年之事。如宋黄震(《黄氏日抄》)、明杨慎(《杨升庵全集》)、胡侍(《真珠船》卷三)、陈垲(《越绝书·跋》)、田艺蘅(《留青日札》)、胡应麟(《少室山房笔丛》)、清王鸣盛(《蛾术编·说录》)、翁方纲(《经义考补正》)、卢文弨(《抱经堂文集》卷九)、民国徐益藩[3]等皆持“两汉成书”说,认为析书中“隐语”所得二人“袁康”“吴平”,真正辑录并刊定此书。如马与龙①、梁启超[4]皆持“两汉以后成书”说,认为是晋代成书。此后虽依旧争议不断,但在《越绝书》的研究过程中一般采“作者袁康、吴平,东汉成书”或“成非一人,非一人成书”二说,而语言学研究者们也大多引《越绝书》中例子作为两汉时期语料的一部分。

虽然《越绝书》的语料为两汉时期语料,但所记录的史料多涉上古,且成为民族史、建筑史、历史地理等领域研究者们颇为重视的史料。而从语言的角度对《越绝书》进行的研究十分有限,且许多与语言相关的研究多未脱离传统文献学的范畴,学者们[5-6]多以整理、勘定文献为目的进行语句考释和版本校勘,其次以民族语角度研究古越语“维甲令”材料的居多,如韦庆稳[7]、郑张尚芳[8]、张永言[9]等以今壮语、泰语、傣语、侬语、布依语等释读《越绝书》“维甲令”。真正将《越绝书》此书语料作为汉语史、词汇史、语法史中的一环,进行断代、专书研究的却几近于无。

有鉴于此,本文尝试分析《越绝书》的语料特点,就教于方家,以期引起汉语史研究者们的关注。

一 来源驳杂

《越绝书》分为“内经”“内传”“外传”三部分,“内经”“内传”共六篇,其余十三篇皆为“外传”。各篇内容并未按照统一编排模式,既非严格的纪传体、纪事本末体,亦非编年体。明代学者田汝成已经意识到内外篇有别,且认为内篇为先秦文字,外篇为后人附益之作,此后诸多学者皆赞同这一观点,如张宗祥[10]、周生春[11]、晁岳佩[12]等。大多数学者依据内外篇所述之事涉及上古还是两汉来佐证观点,偶涉思想流派和地理沿革。如周生春先生依据用字避讳、地理历史沿革等来进一步分析各篇最有可能出现的年代,出自何人之手。虽分析后认为“内经”“内传”部分多成书于战国末或秦汉之间,“外传”多成于两汉之间、东汉以后乃至三国-东晋之间,但界限并不分明,譬如“外传”也有成于秦汉之间的,如《德叙外传》《外传春申君》《外传枕中》,甚至认为“原始作者”当为先秦时人。

但此种以所述内容与何人相关,就以何人为“直接作者”的判定方法并不可靠,就如《论语》所述多及孔子,但显然非孔子本人所作。韩秀丽[13]也对周生春先生以避讳用字定年代的方法存疑,先秦自两汉时期出土文献的用字习惯表明,这一时期的避讳并不严格,因而也无法借此断定某段文字完全符合避讳条件就真的属于该年代。譬如睡虎地秦墓竹简多战国晚期及始皇时期文物,却不避“正”“赢”诸字。

不过,《越绝书》来源的确驳杂,现存19篇中就有14篇语料多与先秦汉魏典籍语料相合,见表1。

表1 《越绝书》与先秦汉魏典籍语料对比情况

其中12篇涉及他书史料,上至《春秋》三传、《国语》,下至《史记》《吴越春秋》等,皆能找到相似或完全相同的语句。如《吴内传》中“囊瓦求昭公之裘”一事,亦可见于《春秋谷梁传》《春秋公羊传》,语句稍有差异,《越绝书》所述与《谷梁传》《公羊传》所述则大致相同,如:

蔡昭公朝於楚,有美裘。正是日,囊瓦求之,昭公不与,为是拘昭公於南郢。数年。然后得归。(《春秋谷梁传·定公四年》)

蔡昭公朝乎楚,有美裘焉。囊瓦求之,昭公不与,为是拘昭公於南郢。数年,然后归之。(《春秋公羊传·定公四年》)

蔡昭公南朝楚,被羔裘,囊瓦求之,昭公不与。即拘昭公南郢,三年然后归之。(《越绝书·吴内传》)

若如前人所说,内篇皆成于先秦,外篇成于两汉,则无法解释“内经”“内传”中还有许多文字内容与《史记》《吴越春秋》多有重合,如《内经九术》中与《吴越春秋》内容相似:

大夫种曰:“夫九术者。汤文得之以王,桓穆得之以霸。其攻城取邑,易於脱屣。愿大王览之。”种曰:“一曰尊天事鬼以求其福;二曰重财币以遗其君,多货贿以喜其臣;三曰贵籴粟槁以虚其国,利所欲以疲其民;四曰遗美女以惑其心而乱其谋;五曰遗之巧工良材,使之起宫室以尽其财;六曰遗之谀臣,使之易伐;七曰强其谏臣,使之自杀;八曰君王国富而备利器;九曰利甲兵以承其弊。凡此九术,君王闭口无传,守之以神,取天下不难,而况於吴乎?”(《吴越春秋·句践阴谋外传》)

大夫种对曰:“伐吴有九术。”王曰:“何谓九术?”对曰:“一曰尊天地,事鬼神;二曰重财币,以遗其君;三曰贵籴粟槁,以空其邦;四曰遗之好美,以为劳其志;五曰遗之巧匠,使起宫室高台,尽其财,疲其力;六曰遗其谀臣,使之易伐;七曰疆其谏臣,使之自杀;八曰邦家富而备器;九曰坚厉甲兵,以承其弊。故曰九者勿患,戒口勿传,以取天下不难,况于吴乎?”(《越绝书·内经九术》)

《越绝书》中以“天地”代替了《吴越春秋》的“天”,以“鬼神”代替了“鬼”,以“空其邦”代替了“虚其国”,以“好美”替换“美女”,以“坚厉”替换“利”,其他用语则基本相同。可见《越绝书》中复音词比例较高。

又如《荆平王内传》中所述“伍子胥奔吴”之事,相比《春秋左传》的内容,语言文字上与《史记》更接近,如:

无极曰:“奢之子材,若在吴,必忧楚国,盍以免其父召之。彼仁,必来。不然,将为患。”王使召之,曰:“来,吾免而父。”棠君尚谓其弟员曰:“尔适吴,我将归死。吾知不逮,我能死,尔能报。闻免父之命,不可以莫之奔也;亲戚为戮,不可以莫之报也。奔死免父,孝也;度功而行,仁也;择任而往,知也;知死不辟,勇也。父不可弃,名不可废,尔其勉之!相从为愈。”伍尚归。奢闻员不来,曰:“楚君、大夫其旰食乎!”楚人皆杀之。(《春秋左传·昭公二十年》)

无忌言于平王曰:“伍奢有二子,皆贤,不诛且为楚忧。可以其父质而召之,不然且为楚患。”王使使谓伍奢曰:“能致汝二子则生,不能则死。”伍奢曰:“尚为人仁,呼必来。员为人刚戾忍诟,能成大事,彼见来之并禽,其势必不来。”王不听,使人召二子曰:“来,吾生汝父。不来,今杀奢也。”伍尚欲往,员曰:“楚之召我兄弟,非欲以生我父也,恐有脱者后生患,故以父为质,诈召二子。二子到,则父子俱死。何益父之死?往而令仇不得报耳。不如奔他国,借力以雪父之耻,俱灭无为也。”伍尚曰:“我知往终不能全父命。然恨父召我以求生而不往,后不能雪耻,终为天下笑耳。”谓员:“可去矣!汝能报杀父之仇,我将归死。”尚既就执,使者捕伍胥。伍胥贯弓执矢向使者,使者不敢进,伍胥遂亡。闻太子建之在宋,往从之。奢闻子胥之亡也,曰:“楚国君臣且苦兵矣。”伍尚至楚,楚并杀奢与尚也。(《史记·伍子胥列传》)

昔者,荆平王有臣伍子奢。奢得罪于王,且杀之,其二子出走,伍子尚奔吴,伍子胥奔郑。王召奢而问之,曰:“若召子,孰来也?”子奢对曰:“王问臣,对而畏死,不对不知子之心者。尚为人也,仁且智,来之必入,胥为人也,勇且智,来必不入。胥且奔吴邦,君王必早闭而晏开,胥将使边境有大忧。”于是王即使使者召子尚于吴,曰:“子父有罪,子入,则免之,不入,则杀之。”子胥闻之,使人告子尚于吴:“吾闻荆平王召子,子必毋入。胥闻之,入者穷,出者报仇。入者皆死,是不智也。死而不报父之仇,是非勇也。”子尚对曰:“入则免父之死,不入则不仁。爱身之死,绝父之望,贤士不为也。意不同,谋不合,子其居,尚请入。”荆平王复使使者召子胥于郑,曰:“子入,则免父死,不入,则杀之。”子胥介胄彀弓,出见使者,谢曰:“介胄之士,固不拜矣。请有道于使者:王以奢为无罪,赦而蓄之,其子又何适乎?”使者还报荆平王,王知子胥不入也,杀子奢而并杀子尚。(《越绝书·荆平王内传》)

《越绝书·荆平王内传》与《史记·伍子胥列传》皆有“伍奢评二子”的文字,虽用语稍有差异,但基本叙述脉络均为:王欲杀子奢——问对——子奢评二子——王寻二子——二子对话——子尚入而子胥奔——杀子奢并子尚,而《左传》行文则替之以伍子尚与子胥之言。综观先秦文献,如《左传》《国语》《韩非子》等典籍关于子胥奔吴的描述,都不涉及子奢评二子。《史记》《吴越春秋》叙事时借鉴《左传》这类先秦史料文献的痕迹倒十分明显,譬如“费无极/无忌”向楚王进谗言进而导致子奢被杀一事,在《左传》和《史记》《吴越春秋》中都有提及,而《越绝书》在叙述时则略而不书。这也是《越绝书》的独特之处。

然《史记》《吴越春秋》本就多钞撮古史,与二者相合也并非不可能,也不能就此证明“内经”或“内传”成于两汉而非先秦,但也不能完全否定这一可能。如果内外篇分别来自不同的年代,且后人也少就基本词进行替换改动,那么其基本词应该表现出不同的年代特征,如果内外篇经过了精细的整理和用语调整,虽钞撮史料,其整理工作出自一人之手(或同时代之人),那么基本词应该表现出统一的年代特征。

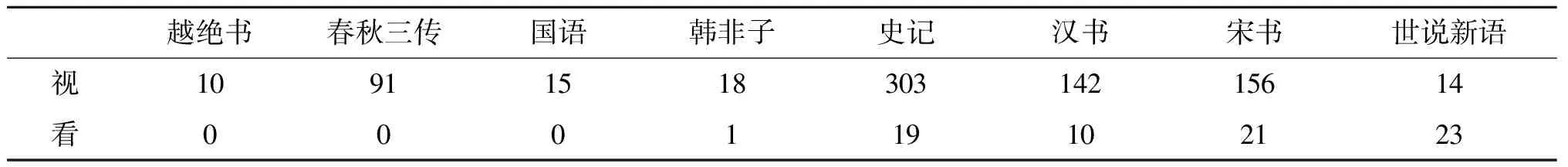

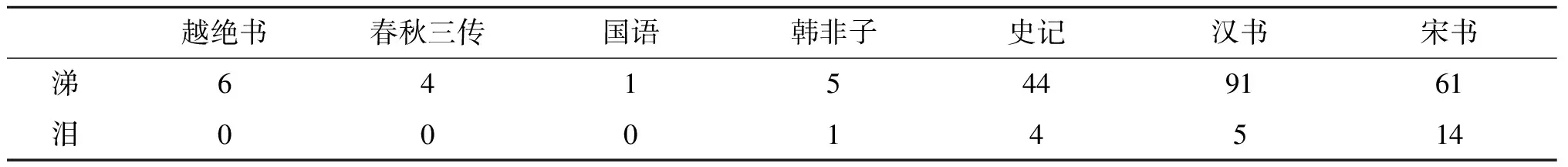

因此,我们以《越绝书》语料中“目/眼”“视/看”“涕/泪”“舟/船”四对基本词的使用频率为考察对象,分析年代特征,结果见表2—表5。

表2 “目/眼”在相关典籍中的使用频率

表3 “视/看”在相关典籍中的使用频率

表4 “涕/泪”在相关典籍中的使用频率

表5 “舟/船”在相关典籍中的使用频率

战国以前是不见“眼”字的,战国时代也少见,汉代以后才渐渐多见。《史记》开始出现“眼”的“目”义用例,共2例,《说苑》可见3例,至东汉则更多,“眼”的用例逐渐增多,且与“目”之别越发模糊。《越绝书》中不见以“眼”表示“目”义的现象更符合先秦文献的语料特点。“看”在先秦的最早用例见于《韩非子·外储说左下》,先秦文献仅见此一例。两汉以后“看”的用例亦不多见,魏晋之后方逐渐增多。《越绝书》中仅见“视”而不见一例“看”,更符合先秦甚至战国中期以前文献的语料特点。上古汉语中多见“涕”,战国时期虽可见“泪”,但也只有少数几例。西汉仍旧沿用,但仍以“涕”表示“眼泪”义为主,自东汉中期“泪”的使用频率逐渐增多。从《越绝书》中不见一例“泪”的用例的现象,可见至少表现了西汉以前文献语料的特点。先秦典籍中“舟”“船”皆可见,为等义词,但“船”的出现稍晚于“舟”,始见于战国文献,此期“船”的使用频率大大低于“舟”。最晚到东汉中期,“舟”已经在口语中被淘汰了,由此成为文言词,南北各地通称“船”。从《越绝书》中“舟”“船”的分布范围以及使用比例来看,是符合汉魏人语言习惯的,“楼船”为例,该词为汉魏人习语,共2例,双音词中多见“船”,如“大船”“小船”“军船”“戈船”,表现出了“船”的强大的组合能力。而“舟”的用法则更受限,一例直接引自《国语·越语上》“水则资舟,旱则资车”,“方舟”一词也多见于先秦文献。且同一句内可以同时出现“舟”“船”,以“船”为更偏口语的用法,如“舟室者,句践船宫也,去县五十里”(《外传记地传》)。

四对基本词在《越绝书》的使用比例,以及对比这些词在不同时代的使用频率、用法的不同,可以看出至少先秦时期、战国中期以前、西汉以前以及汉魏以后四种年代特征,而且还有完全不交叉的时间段存在,那么我们就根本无法依据《越绝书》中的基本词汇的使用频率、使用特征来确定一个统一的所属语料年代。基本词汇覆盖面广,使用频率高,虽然可以描写文献语料的大致所属年代,但当所考察的语料可能多辑录、采纳自其他非一时之典籍,可能会使这部书的语料年代特征呈现错综交杂的情况。

语料来源驳杂的材料,其价值在于我们可以通过与源文献进行比对,以此观察汉语的历时演变,譬如上文所提的源自《公羊传》或《谷梁传》的《吴内传》的文字:

蔡昭公朝乎楚,有美裘焉。囊瓦求之,昭公不与,为是拘昭公於南郢。数年,然后归之。(《春秋公羊传·定公四年》)

蔡昭公南朝楚,被羔裘,囊瓦求之,昭公不与。即拘昭公南郢,三年然后归之。(《越绝书·吴内传》)

《越绝书》中动词后没有宾语,直接和表示处所的补语连接,而《公羊传》中则多在处所词前加介词“乎”“於”。《越绝书》以“羔裘”替“美裘”,则使“裘”之所指更加明确。

又如句践退守会稽之事,《战国策》与《请籴内传》多有相合:

昔者,吴与越战,越人大败,保于会稽之上。……越王使大夫种行成于吴。(《战国策·韩策三》)

昔者,越王句践与吴王夫差战,大败,保栖于会稽山上,乃使大夫种求行成于吴。(《越绝书·请籴内传》)

《战国策》用“保”,《请籴内传》用同义并列复合词“保栖”,“保”即“栖”,“栖”即“保”也,这也显示出《越绝书》中语料的复音化趋向较为明显。

二 具有地方性特色

《越绝书》中掺杂了不少民族语词汇。正如陈桥驿先生所说,“由于于越部族的最后流散及与他族的融合,于越的语言早已泯灭,却赖此书为我们留下了这方面的宝贵资料”[9]。该书记载的一些越语词汇,如“朱余”,“朱余者,越盐官也。越人谓盐曰余”(《地传》),这是属于有清晰对译关系的例子,也有无直接对译的越语词,如“铜姑渎”,“姑中山者,越铜官之山也,越人谓之铜姑渎”(《地传》),这里的“姑渎”就不知道该对译汉语的何意。

该书还用古越语及汉语,记录了越王勾践从吴返国后为复仇而所对民众所作的动员,一般称为《维甲令》。“赤鸡稽繇”“须虑”“高文”“夷”“莱”“单”等都是不见于他书的越语词。书中的古越语大部分都有释读的汉语文字,但并非一一对应,这也给后人释读造成了一定困难。作为继刘向《说苑》中所载的《越人歌》后唯一成句成篇的越语材料,《越人歌》通篇无一汉语词,而《维甲令》中的“治须虑”“习之于夷,宿之于莱,致之于单”皆为汉越语交杂的表述,还包含“亟怒纷纷”“方舟航”“士”等典型汉语词。这篇汉越语夹杂的材料是否记录的是先秦古越语?至少前贤在这一点上还是有争议的,郑张尚芳先生在《句践“维甲”令中之古越语的解读》一文中采用上古音对读越语词,而韦庆稳先生在《试论百越的语言》一文中分析《维甲令》的汉越语对音时采用的却是中古音而非上古音。

我们更赞同《维甲令》中部分越语词为魏晋时越语。六朝时吴越此地的越人往往与汉人杂居,语言接触不可避免。陈寅恪先生《魏书司马睿传江东民族条释证及推论》一文中,解释其中的“越”族时曾说:“伯起所谓越者,即陈承祚书之山越。凡《吴志》中山寇、山贼、山民及山帅等名词,亦俱指此民族及其酋长而言。……东晋南朝史乘,虽极罕见此民之名,然其为潜伏混同于江左民族之中,仍为一有力之分子,则无疑也。”陈寅恪认为,“越之民族,分布于丹阳、吴郡、会稽、新都、鄱阳诸郡之地。且为善战之民族,可充精兵之选者”。这正是六朝史籍习称为“吴”的地区。这个地区有“越”族,且保有自己的语言。《吴志》多次记载汉人政权对山越的征伐,纳俘虏为部曲,编民为甿,必造成部分山越汉化,而且他们因此所操的汉语,未免地会带有越语底层的色彩。而这份汉越相杂的语料正好符合双语社会所需的环境设定,一种语言有书面形式,可用于正式场合,而另一种语言没有文字,只能用于口头交际,发展到一定阶段时,双语或多语会造成语码转换(code switching),如Poplack[14]所说,会在连续讲话中出现不同的语言的句子和句子片段,而这些句子片段,必须在内部结构上,符合本语言的句法和词法规则。正如“维甲令”中所包含的采用了汉语词汇和古越语语法特点的情况一样,如“治须虑”中“虑”为古越语的“船”一词,“须”被认为是古越语特有的词头,而“治须虑”是汉语句法中的动宾结构。汉语作为优势语,只借用了越语中的少部分,且仅在不可分割的越语词中留下越语特点,这属于“双语竞争”的情况,被替换的语言仅在强势语言中留下自己的一些“底层”特征是完全符合的。但这种竞争应当受政治因素影响,且并不存在汉语和越语兼用的现象,因为越语也并没有相应的文字,汉语作为优势语大行其道,且成为其他民族学习的语言,这样的情况下,汉语和越语并没有形成语言联盟的条件,故而也无法形成共同的语音和语法。因此,我们推测《越绝书》的作者之一或者说整理者,有可能是魏晋时期汉化的越人,故而对于这一时期的越语非常熟悉,作文时却又难免往士大夫阶级所用的优势语(西晋末年洛阳音)靠,还可能受到了庶民阶级所用的吴语的影响。

以“越王句践属刍莝养马”(《外传本事》)中“属”为例,“属”同“钃”,《春秋左传·哀公十一年》:“王闻之,使赐之(子胥)属镂以死。”《史记·吴太伯世家》及《吴越春秋·夫差内传》皆作“属镂”,《昭明文选》“盖知伍子胥之属镂于吴”一句,袁本、茶陵本“属”作“钃”。《六臣注文选》引“属镂”作“钃镂”。《洪武正韵》曰:“钃镂,劒名。亦作属。”《墨子·备城门》:“七尺一居属”,清孙诒让《墨子间诂》曰:“《集韵》引《埤仓》云:‘钃,鉏也。’《尔雅·释器》云‘斪斸谓之定。’郭(璞)注云:‘锄也’。”“钃”用作动词则意为“斫”。《荀子·荣辱篇》:“是人也,所谓以狐父之戈钃牛矢也。”王先谦《集解》注曰:“杨倞曰:钃,刺也,之欲反。故良剑谓之属镂,亦取其利也。或读斸为斫。”

今仅江浙吴语中仍保留了此类说法。吴语中表示“割”“砍”等动作也常用“斸”,如江苏苏州、无锡薛典,“割稻”仍说“斸稻”。民国宁波鄞县人应钟所著《甬言稽古》记录宁波方言志,其中《释货》篇云:“俗称伐薪为斸柴,市肉必为斸肉,皆取斩、砍义。”又“买药曰斸药。盖古卖药者必有药圃,就圃斸予……古市药必用刀,如市肉必持斧,故市药亦称斸药”[15]。《外传本事》作为不太可能源自先秦的篇目而言,后出的可能性最大,也最有可能展现《越绝书》成书年代下限所属时间的地域特征。

三 多新词新义

据统计,《越绝书》中复音词所占比例颇高,1 362个复音词占到总词数的48.14%,多种构词方式中又以联合式和偏正式居多,如“刍莝”“忧嗟”“怨恨”“社稷”“趋走”“嗟叹”“复重”“讲习”“五经”“霸兆”等,占总复音词数量的90%。动宾式也有一定优势,如“失道”“得罪”“决意”“怀忠”,但总比只占10%左右。表现出汉以后构词方式的成熟性。基于《越绝书》语料来源驳杂的特点,实际上前贤将《越绝书》中的语料当成某一时代平面所属的语料来处理便有失妥当,探讨语料年代时最好分层分时段讨论,分析成书年代则往往只能确定最晚成书年代。

从词汇角度来看,《越绝书》的语料价值既体现在目前尚待研究者进一步研究诠释的民族语成分、方言成分,也在于一些本该为时下常用词,却为时贤所忽视的其他词语,且为《汉语大词典》所失收的新词新义或新证。我们通过比较先秦两汉魏晋的文献,诠释新词新义,亦以《越绝书》中的新词新义新证对《汉语大词典》进行补正,如:

假君

代理君主,暂代的君主。《汉语大词典》失收。《外传记吴地传》曰:“今宫者,春申君子假君宫也。”“假君”指“暂代的君主”。“假”,意即“代理的”“非正式的”。据《史记·项羽本纪》记载,“乃相与共立羽为假上将军”,项羽曾任“假上将军”,张守节《正义》曰:“未得怀王命也,假,摄也。”《汉语大词典》解释为“旧时官吏代理政事,真除以前称假”[16]。

古故/故古

古时的。《汉语大词典》失收。“古故”“故古”的同义连用复合词,实际上与“古”“故”单用所表含义相差无几。“古故”在《越绝书》中共出现了五次,“所吴古故陆道,出胥门,奏出土山”(《外传记吴地传》),“吴古故水道,出平门,上郭池,入渎”(《外传记吴地传》),“吴古故从由拳辟塞,度会夷,奏山阴”(《外传记吴地传》),“吴古故祠江汉于棠浦东,江南为方墙,以利朝夕水”(《外传记吴地传》),“山阴古故陆道,出东郭,随直渎阳春亭”(《外传记地传》)。“故古”则出现了一次,“毗陵县南城,故古淹君地也”(《外传记吴地传》)。“古故”“故古”二者皆表示“古时候的”“旧时的”,这一同义连用用法在其他文献中都未见。

笼稻

《外传记吴王占梦》载:“(吴王及兵士)据地饮水,持笼稻而餐之。顾谓左右曰:‘此何名?’群臣对曰:‘是笼稻也。’”其中“笼稻”,应指“野生稻”。该词仅见于《越绝书》,也未收录于《汉语大词典》。《吴越春秋》同一事件记作“腹馁口饥,顾得生稻而食之,伏地而饮水。顾左右曰:‘此何名也?’对曰:‘是生稻也。’”游修龄先生即认为“笼稻”“生稻”皆指“野生稻”,而“笼”当为“穞”(即“稆”,音吕)之音转[17],“穞”(稆)为来母语韵三等字,“笼”为来母锺韵三等字,二者为阴阳对转。“穞”(稆)这一“野生植物”的称名最早可见于魏晋文献,如“群僚饥乏,尚书郎以下自出采穞”(《后汉书·献帝纪》),又以“稆”泛指表示“野生的”,如“六月连雨时,稆生者亦寻满地,省耕种之劳”(《齐民要术·杂说》)。“稆”又可写作“旅”,西晋晋灼注《汉书·天文志》曰:“禾野生曰旅,今之饥民采旅也。”

亟怒

急怒,暴怒。“亟怒”一词不见于其他文献,亦未收录于《汉语大词典》,仅在《越绝书·吴内传》中可见一例,“亟怒纷纷者,怒貌也,怒至”。“亟”可训为“急、疾”,如“(二子)皆笑曰:‘公孙之亟也。’”(《左传·襄公二十四年》)杜预注:“亟,急也。言其性急不能受屈。”“急怒”“疾怒”便是“亟怒”。

孔主

明君,佳主。《汉语大词典》失收。《越绝书·外传计倪》载:“正身之道,谨选左右。左右选,则孔主日益上,不选,则孔主日益下”。《吴越春秋·勾践阴谋外传》中异文所记计研之言谈论人君正身之道,亦言“君”“王”,曰“正身之道,谨左右。左右者,君之所以盛衰者也”。以“孔主”代“君”“王”,以“上下”代“盛衰”,“孔主”一词不见于任何其他文献材料。该词当理解为“大主”“善主”,对君主的敬称。“孔”本有“大”义,《老子》言“孔德”,意即“大德”“盛德”。“孔”又有“嘉美”之义,春秋时期宋国公孙嘉字孔父(又名“孔父嘉”),楚成嘉字子孔,郑公子嘉字子孔,可见“孔”“嘉”义近相通。

自与

即“自余”,犹其余、以外、此外。《外传记范伯》曰:“此时冯同相与共戒之,伍子胥在,自与不能关其辞。”张守节《史记正义》于“范蠡事越王句践”(《史记·越王句践世家》)一句下引《越绝》之言,曰:“于是要大夫种入吴。此时冯同相与戒之:‘伍子胥在,自余不能闻其词。’”“自与”即“自余”,表示“以外的……”。出土文献马王堆汉墓帛书,《战国纵横家书·李园谓辛梧章》曰: “言之秦王,秦王令受之。余(与)楚为上交。” 证明自汉便有“与”同“余”互通现象。“自余”的此类用例多见于魏晋文献,如“其杀人、掠卖人、群强盗首,……依法行决,自余恕死”(《魏书·世宗宣武帝纪》),“碑字所存惟此,自余殆不可寻”(北魏·郦道元《水经注·阴沟水》)。《汉语大词典》中并未收录“自余”“自与”相通的用法,且“自余”的最早用例引自《水经注》,《越绝书》可为《汉语大词典》提供更早的例证。

许

“巫山者,越,神巫之官也,死葬其上,去县十三里许”(《外传记地传》)中有一处“许”,作概数助词,表示大约的数量。“许”的这种含义与用法是后起义,《汉语大词典》《古代汉语虚词词典》以及《王力古汉语字典》中所举的最早的此类用法的例子,都是《后汉书》中的例子,如“斩梁……赴河死者五万许人”(《后汉书·皇甫嵩列传》)。张言军认为“许”表示概数的最早用例可追溯至东汉末年的荀悦的《前汉纪》中有一例,“及笋虞铜人,皆生毛, 长二寸许”(《前汉纪·孝宣皇帝纪》),“许”的此类用法最早只能溯至东汉末年。而《越绝书》中此例可为各类词典、字典提供更早的例证。

希

《请籴内传》曰:“且夫吴王……希须臾之名而不顾后患。”此处的“希”为“欲”“求”之义。“希”在先秦两汉文献中多作形容词表示“稀少”,可作名词成分的定语,如“大器晚成,大音希声”(《老子·德经》),可在句中置于谓语成分之前作状语,如“(朱博)夜寝早起,妻希见其面”(《汉书·朱博列传》)。至两汉时期发展出动词用法,表示“迎合”义,如“据经法以心所安而对,不希指苟合”(《汉书·孔光列传》)。至魏晋南北朝时期,“希”的动词用法才引申出了“希求”“希望”之义,如“其有更相援引,希附权强者”(《后汉书·宦者列传》)。《越绝书》中此例可为各类词典、字典提供更早的例证。

相从

语出“志合意同,胡越相从”(《外传纪策考》)。“相从”共有两种用法和含义:其一,“从”取其做动词时最常见的义项,如“听从”“跟随”等,表示“听从对方”或“跟随对方”,用例可见于先秦两汉时期,如“如旧昏媾,其能降以相从也”(《春秋左传·隐公十一年》),“大明之明,非爱人不予也,同则相从,反则相距也。”(《管子·白心》),“同声相从,物之自然,何足怪哉”(《史记·律书》),“辰星与太白不相从,虽有军不战”(《汉书·天文志》)。其二,“从”由“跟随”义引申出“交往”义,“相从”表示“相交往”,用例多见于魏晋南北朝,如“境外之交,谓无君命而私相从,非国事而阴相闻者也”(《三国志·吴书》),“行合趣同,千里相从;趣不合,行不同,对门不逢也”(萧绎《金楼子》)。《越绝书》中的“胡越相从”当取第二种含义,其用例也可作为新义用法为词典字典提供更早的例证。

四 总 结

《越绝书》研究自唐始,此后的时间里,前贤时修针对文本的成书年代、成书过程、原貌以及释义解读仍争论不休。虽然我们在汉语史研究中多将该书语料当作东汉语料来使用,但通过分析,我们知道《越绝书》语料特点之一便是来源驳杂、年代层次复杂,因而若将该书语料作为论证断代语法特征的关键性证据应用于汉语史研究中不可不慎。现有的《越绝书》研究尽管涉及领域广泛,但对该书语料价值尚未进行深入挖掘,因而也并未意识到语料中包含的地方性特色和新词新义。该书中掺杂的古越语词汇及吴地方言词汇,是汉魏时期民族语及方言的宝贵研究材料。而语料中不见于同时代其他文献的若干新词新义,亦可为汉语史领域提供有价值的参考材料,同时为字典或词典提供补正用例。

注释:

①司马彪《续汉书·郡国志四》“扬州·会稽郡·诸暨县”条下刘昭注曰:“《越绝》曰:兴平二年分立吴宁县。”“兴平”为东汉末献帝年号。王先谦《后汉书集解》引马与龙曰:“据刘注,《越绝》晋代出。”

——以“把”字句的句法语义标注及应用研究为例