2021 年江苏省河蟹养殖病情监测分析

王晶晶 ,方苹 ,陈静 ,袁锐 ,刘肖汉

(1.海门区水产技术指导站,江苏 南通 226100;2.江苏省水生动物疫病预防控制中心,江苏 南京 210036)

江苏是河蟹养殖大省,河蟹产量约占全国总产量的一半左右,是全国河蟹养殖的主要产区,拥有“阳澄湖”“固城湖”等享誉全国的著名河蟹品牌。近年来,随着河蟹养殖规模的不断扩大,单品种、集约化、高密度养殖模式以及蟹种质资源不断退化,导致病害频发,严重制约河蟹养殖业的健康发展。2021 年江苏共设立水产养殖病害监测点442 个,测报员433 名,并通过“智能渔技综合信息服务平台”(由全国水产技术推广总站组织开发,2016年启用)网络实时上报水产养殖病情数据。现通过对河蟹监测点报送的病害数据进行分析和汇总,以期为河蟹养殖病害防控提供参考。

1 河蟹病害监测点

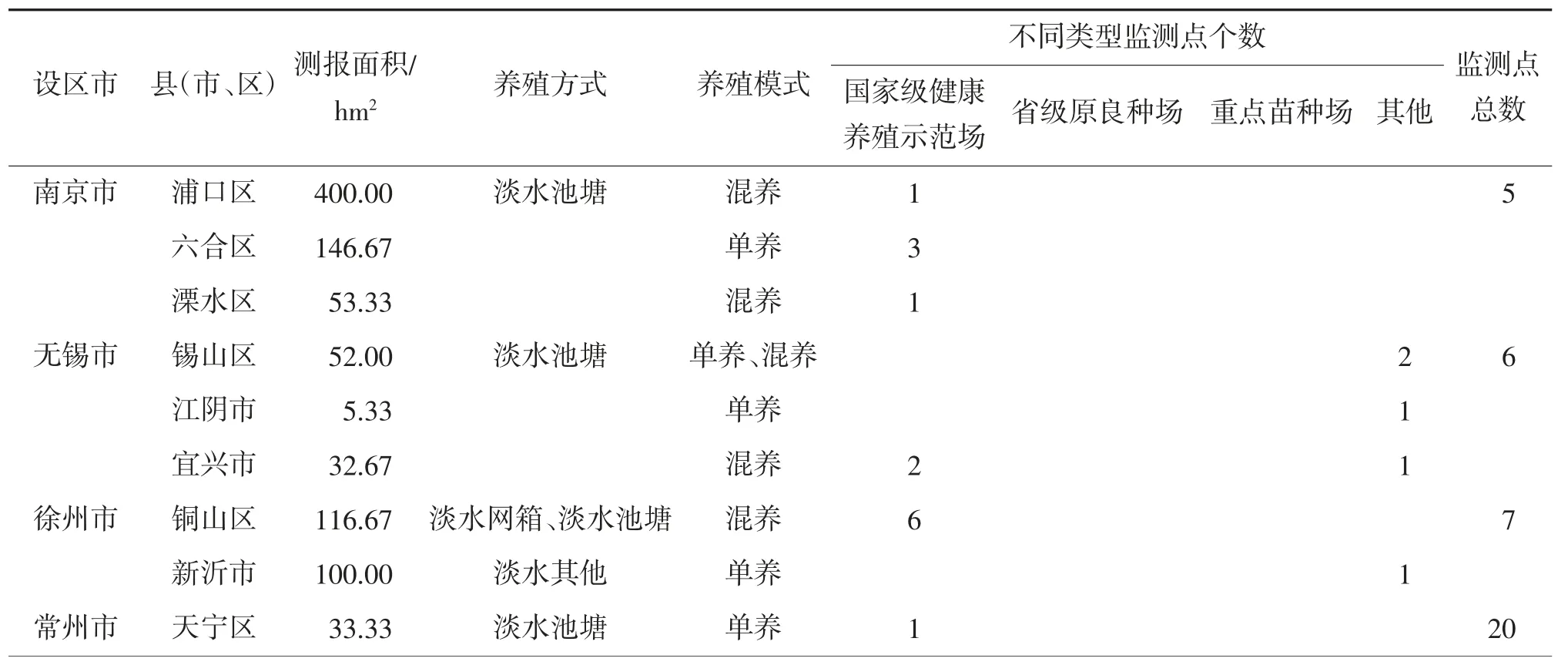

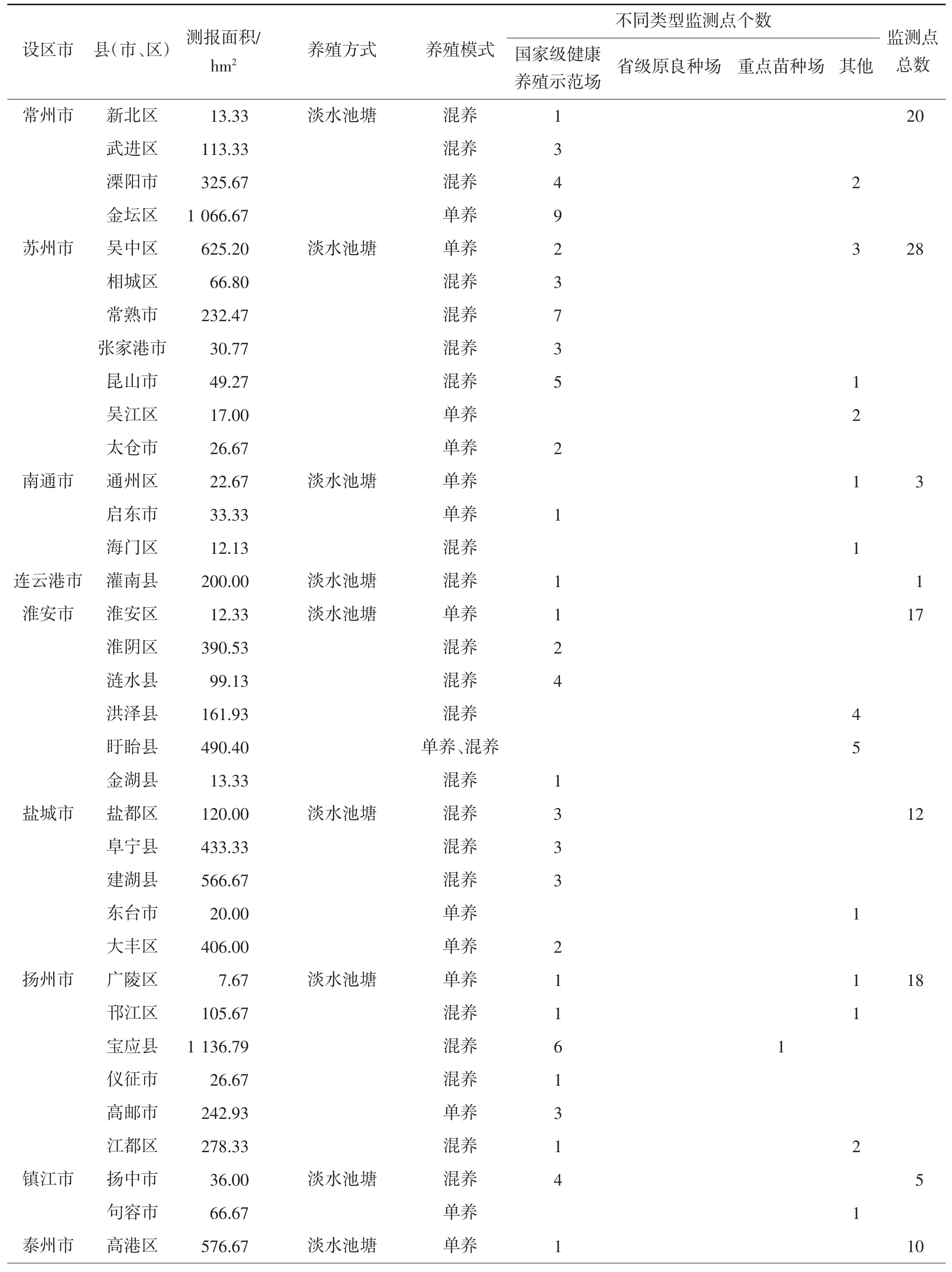

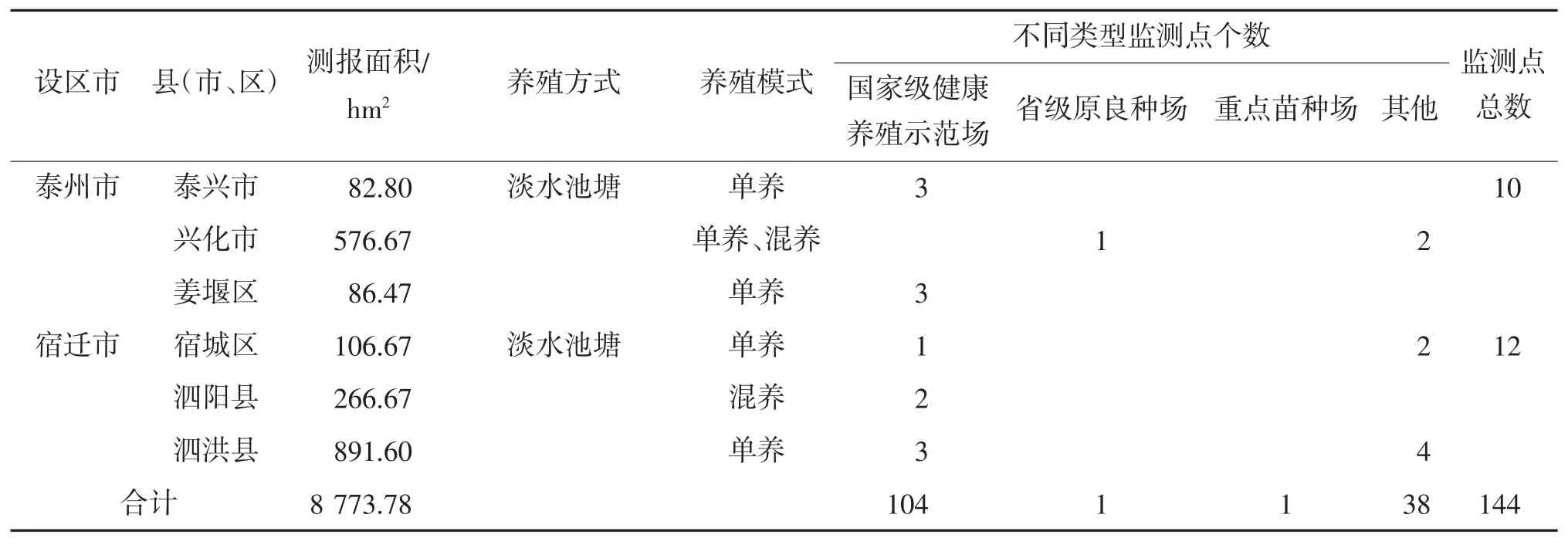

江苏河蟹养殖主要分布在苏南地区、沿长江带和内陆湖泊周边养殖区及江苏中北部淮安、泰州、宿迁等河蟹重点池塘养殖区,这些养殖区养殖规模大、集群效应高、品牌发展较成熟、产业链完备,是江苏乃至全国河蟹的主要养殖区域。目前江苏共设立河蟹病害测报点144 个,覆盖了全省13 个地级市,51 个县(市、区),其中国家级健康养殖示范场104 个,省级原良种场1 个,重点苗种场1 个,其他38 个。河蟹测报面积8 773.78 hm2,监测点养殖方式以淡水池塘为主,养殖模式中单养模式53 个,混养模式 85 个,单养、混养 10 个(表 1)。

表1 2021 年河蟹病害监测点

续表

续表

2 病害总体情况

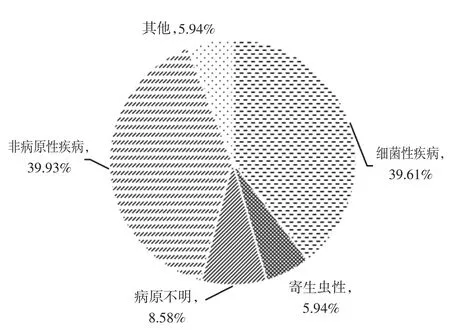

2021 年江苏省河蟹病害总体具有流行范围广、传播速度快、病原种类多、发病率和死亡率高等特点,其病害种类情况见图1。

图1 2021 年江苏省河蟹病害种类占比

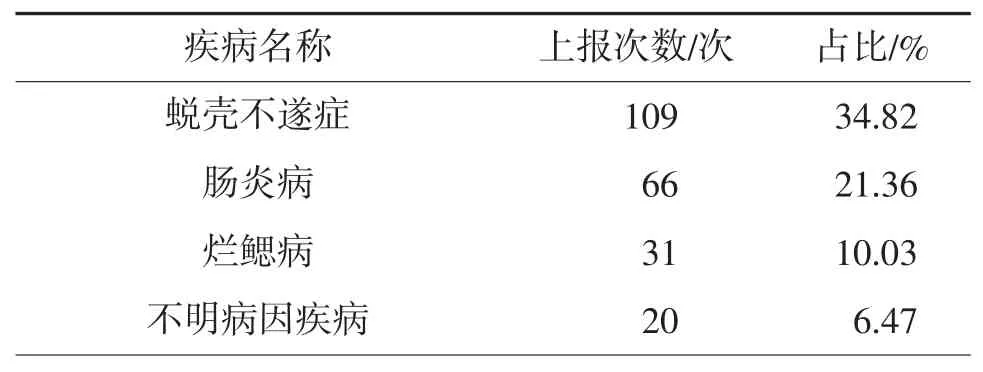

2021 年144 个监测点累计上报疾病次数308次,以蜕壳不遂症上报次数最多,为109 次,占34.82%,其次为肠炎病、烂鳃病等(表2)。

表2 2021 年测报点蟹类病害上报情况统计

续表

2021 年监测点河蟹病害总发病面积为5 141.79 hm2,直接经济损失为 1 366.49 万元。1—12 月平均发病面积占比为2.69%,发病区死亡率为3.63%,不同时期河蟹发病面积占比见图2。由图2可见其中发病面积比最高的为6 月份,为4.11%,最低的为12 月份为0.16%。

图2 2021 年江苏省河蟹发病面积占比的时间特征

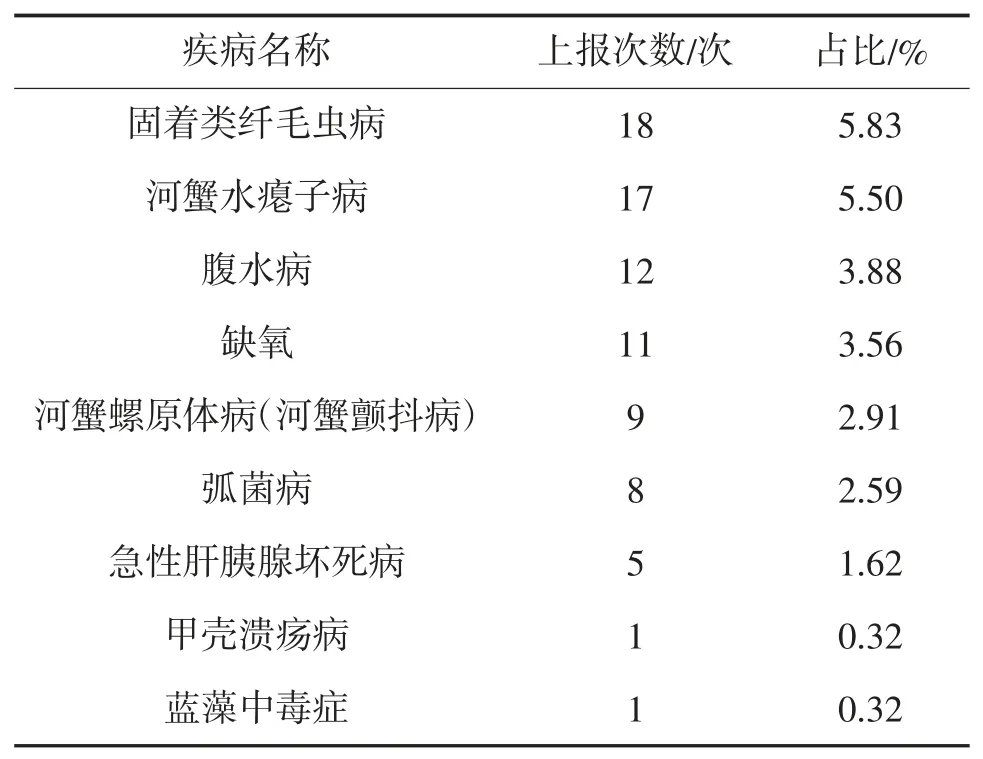

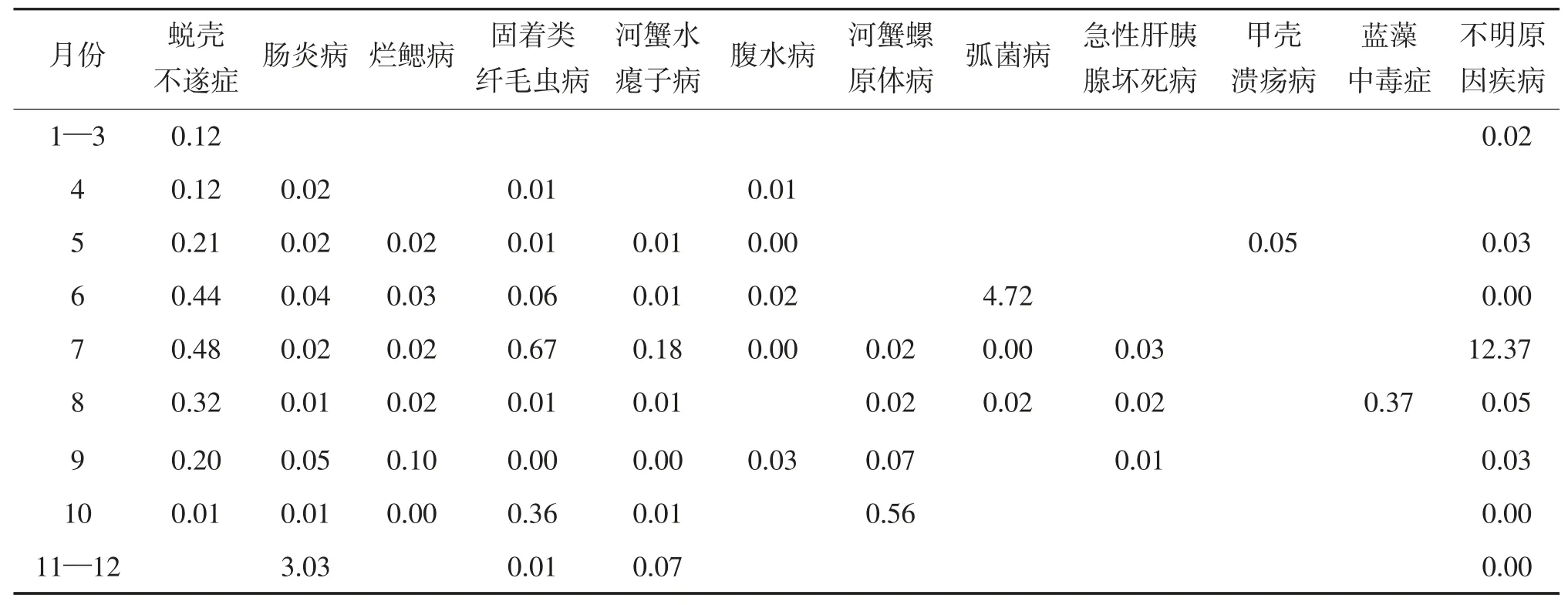

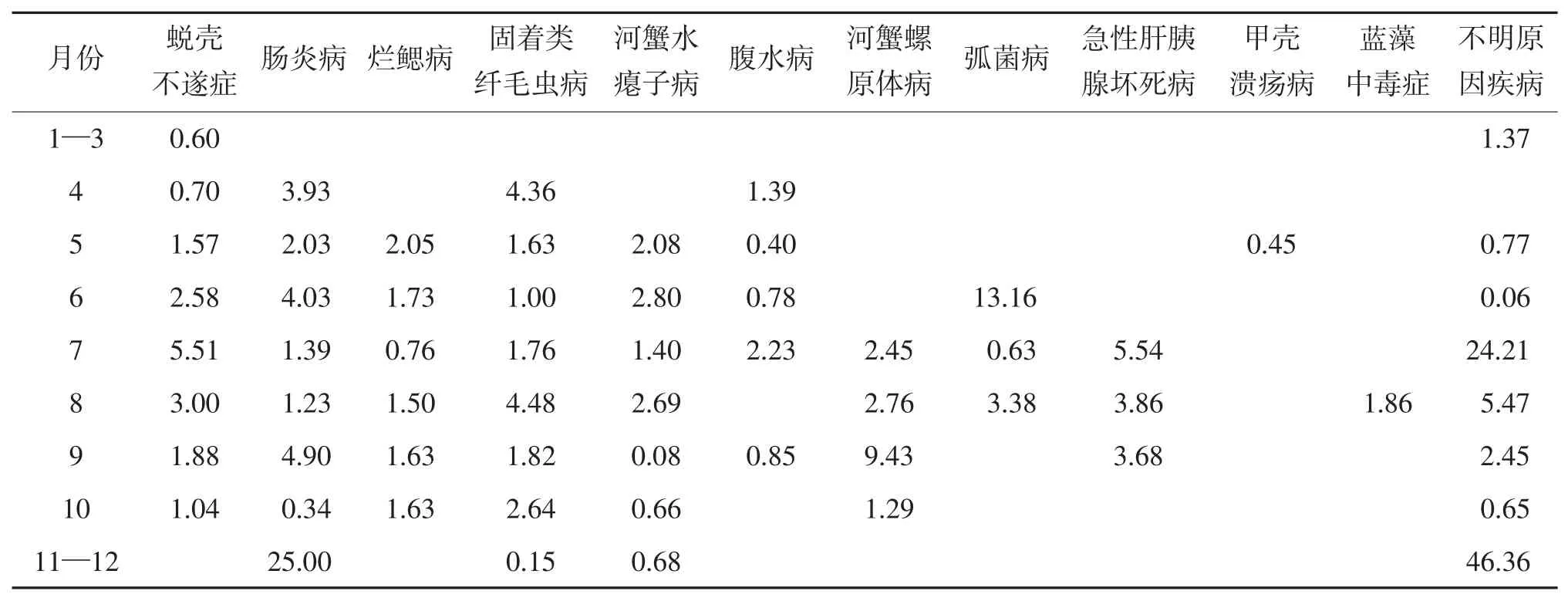

2021 年监测到主要病害有蜕壳不遂症、肠炎病、烂鳃病、固着类纤毛病、河蟹水瘪子病、腹水病、河蟹螺原体病、弧菌病等。1—3 月份主要病害为蜕壳不遂,并且蜕壳不遂病几乎贯穿河蟹生长大部分时期,一直持续到10 月份,是引起监测点河蟹养殖最严重的病害,造成的经济损失为757.01 万元,占总经济损失55.39%。除蜕壳不遂外,各月份监测到的其他病害有:4 月份监测到腹水病、肠炎病、固着类纤毛虫病;5 月份监测到河蟹水瘪子病、腹水病、烂鳃病、甲壳溃疡病等;6 月份监测到弧菌病、烂鳃病、肠炎病、河蟹水瘪子病等。7—8 月份是河蟹病害发生的高峰期,死亡量大、发病率高,同时也是河蟹生长过程中最为关键的后2 次蜕壳时期,监测点主要病害中蜕壳不遂症发病率仍较高,其次有河蟹肝胰腺疾病、弧菌病、蓝藻中毒等。9—10 月份肠炎病、河蟹颤抖病是引起测报区较大经济损失的主要疾病;11—12 月份河蟹水瘪子病、肠炎病是主要病害。2021年江苏省河蟹各病害发病面积比例最高为8 月份的蓝藻中毒症,蜕壳不遂症在9 月份发病面积占比最高(表3)。监测区域死亡率最高的为不明原因疾病,其次为弧菌病。发病区域死亡率最高的为不明原因疾病,其次为肠炎病及河蟹螺原体病(表 4、5)。

表3 2021 年江苏省河蟹各病害发病面积占比的时间特征 %

表4 2021 年江苏省河蟹各病害监测区域死亡率的时间特征 %

表5 2021 年江苏省河蟹各病害发病区域死亡率的时间特征 %

3 常见病害

3.1 蜕壳不遂症

在河蟹养殖中,蜕壳不遂症是一种疾病也是一种现象。该病害上报次数最多,发病面积占比也较高,最高为100%。河蟹蜕壳贯穿着整个生长过程,3 月份为河蟹第1 次蜕壳期,蟹苗结束越冬,体力消耗大且体质较弱,此时气温较低,昼夜温差大,河蟹吃食情况较差加上营养积累不够,易导致蜕壳不遂。4 月份为河蟹第2 次蜕壳期,水温逐渐上升,藻类及纤毛虫等寄生是蜕壳不遂症发生的主要原因。7—8 月份为河蟹养殖中后期,水体中致病菌开始大量繁殖,同时营养物质缺乏、病理因素、环境因素等均会导致河蟹蜕壳不遂的发生。整体上,河蟹发生蜕壳不遂症的原因较多,蟹体受伤、染病、营养不足及环境不良等,都可能导致河蟹蜕壳困难或者不能顺利蜕壳。

3.2 烂鳃病、肠炎病、甲壳溃疡病等细菌性疾病

4 月份开始,随水温上升,河蟹细菌性疾病比例上升,尤其是夏秋季节。夏秋季水温较高利于病原微生物的生长和繁殖,此外饵料残渣和河蟹排泄物的大量累积可为病原微生物提供营养,当病原微生物在水体中达到一定浓度,就会导致病害暴发,河蟹发生创伤时更易感染。

3.3 河蟹肝胰腺疾病

河蟹肝胰腺疾病在河蟹养殖的全年均有发生,5—7 月份较多。除病原微生物外,养殖环境、蟹体自身营养等均是河蟹肝胰腺疾病发病的原因。在河蟹养殖过程中出现持续阴雨时,蟹塘长期处于低温和低氧状态,河蟹摄食量减少,体质下降,易造成肝脏代谢异常,进而引发河蟹肝胰腺坏死性疾病发生。2021 年河蟹水瘪子病等以肝脏病变为特征的疾病仍给河蟹养殖带来经济损失,发病塘口河蟹病死率较高,但总体来看2021 年测报点发病率较2020 年有所降低。

3.4 河蟹颤抖病

河蟹颤抖病流行时间为5 月下旬至10 月上旬,8—9 月为高峰期。2021 年测报区上报河蟹颤抖病数据主要在7—10 月。一般而言,在河蟹养殖塘中前期清塘不彻底的塘口,河蟹颤抖病发病率一般较高。此外,高温天气池塘底层缺氧,河蟹因缺氧浮头或出现爬边上岸等情况后易大量发病。

3.5 固着类纤毛虫病

固着类纤毛虫病在4—12 月份均有监测到,其中6、7 和10 月发病面积最高。固着类纤毛虫早期对扣蟹危害较大,病原随水进入育苗池繁殖,造成幼体大量死亡。成蟹感染固着类纤毛虫后,体表会有较多棕色或黄绿色绒毛,导致河蟹卖相差,影响销售。

3.6 不明病因疾病

现有病害测报系统报送过程中,各监测点测报员受条件限制,无法完成样品的进一步分析工作,尤其是对病毒性样品的确诊有一定难度,测报系统不明病因疾病比例达11.95%,死亡率2.67%。

4 防控建议

4.1 河蟹肠炎、蜕壳不遂

选择优质苗种,保持良好水质,做好清淤和水草种植工作。投喂营养全面的优质饵料,保持虾、蟹健康。尽量避免频繁使用杀虫类药物,水位适宜,定期改底,抑制有害菌。河蟹养殖管理中做好水草养护,养殖螺蛳,营造良好生态环境,合理施肥,蜕壳前增投复合维生素、免疫多糖等,增强体质。

4.2 甲壳溃疡病

养殖前彻底清塘。选择体格健壮、体色正常、附肢完整、体表无任何附着物的蟹苗。加强饲养管理,保持优良、稳定的生态环境,饲料营养全面、新鲜卫生。

发病时可用大蒜,按饲料质量的1%~2%拌料投喂,连续投喂 3~5 d。

4.3 固着类纤毛虫病

在养殖过程中要保持水体清洁,经常换水,控制好水温,促使其及时蜕壳。同时投喂适量且营养丰富的饲料,避免过多的残饵沉积在水底。河蟹幼体感染固着类纤毛虫病后,可用浓度为10~15 mg/L茶粕全池泼洒,待虾蟹蜕壳后,大量换水。

4.4 河蟹的肝胰脏坏死病

养殖过程中通过放养优质苗种、科学投喂、加强养殖管理等措施,有效防控河蟹肝胰腺疾病。

(1)以颗粒饲料投喂为主,适度搭配玉米、南瓜等植物性饲料,前期和后期育肥阶段辅助投喂高蛋白动物性饲料;(2)根据天气情况,掌握池塘的溶解氧、pH值、温度等理化指标,及时开启增氧机或泼洒长效增氧剂,保持池塘溶解氧大于4 mg/L,连续阴雨天要及时调控水位,增加池塘有效积温;(3)河蟹生长旺盛季节,每间隔5~10 d 在饲料中添加乳酸菌、免疫多糖、多种维生素等,提高河蟹的免疫力;(4)采取多种水草间作,可选用伊乐藻、轮叶黑藻、苦草等,保持池塘水草覆盖面积占池塘面积的40%~50%;(5)选择温和性消毒剂消毒水体,减少化学药物对河蟹的刺激。

5 结语

2021 年河蟹养殖中病害较多,导致养殖风险和养殖成本也随之增大,部分区域造成了较大损失。因此建议在河蟹养殖中应加强防范,密切关注暴雨等突发性天气,关注河蟹应激反应,谨防池塘水体缺氧;营造良好生态环境,提高河蟹抗病力;根据摄食量和天气变化,投喂新鲜、营养全面、优质的饲料,及时清理残饵;规范用药,防重于治。