乡村叙事诗

宋亚平

许多时候,祁富元老人喜欢蹲在门前那个碌碡上。碌碡在这个位置一动不动放了近十年了。从碌碡两边的竖截面可以看出,陷进土里至少有三寸深了。竖截面上有一些深褐色的水锈,越往下颜色越深,是岁月的风尘和雨水搅拌在一起,在太阳的一起一落中慢慢涂上去的。只有碌碡的顶部位置,被频繁踩踏,能看出日子的新鲜来。

老人手里拿着一支烟,并没有点燃。他看到自己拿烟的手背像酱鸡爪一样黑里透红,而且瘦。皮下的青筋暴起,像藏着蜿蜒曲折的蚯蚓。他想,酱鸡爪也是有肉的,有些还胖乎乎的,自己的手为什么那么瘦呢?只有一张黑皮裹着骨骼。

低下头,他看到干瘦的小腿白里透红,脚面有些灰黑,皮蔫蔫的。他想起刮胡须时,小圆镜里那张老脸黑里透红,上面有不少黑斑,眼皮耷拉,鼻梁也瘦了,好像家里废弃不用的那把刀狭窄的刀背。鼻孔变大,鼻毛像野草一样争先恐后地向外疯长。嘴唇变薄变青,没有一点血色。

刚才,扶贫工作队的苏队长来找他,要买他脚下的这个碌碡,说是村上修建文化广场,要把这个碌碡摆那里当装饰品。这让他很为难。如果卖了,价钱不会太低,但是碌碡就不属于他了,别人,就可以肆无忌惮地蹲在上面。

考虑再三,祁富元老人还是答应了苏队长的请求。苏队长来过几次,人很和气,手里这支烟就是他刚才给的。那会儿他说,这碌碡是好几代人用过的。他爷爷这样说过:是我爷用五斗麦子换的,从十五里外的街上拉回来的。他记得小时候入社时,这碌碡随别的东西入了社。包产到户,他费了好多口舌,在农具的分配上做了让步,才把它要回来。分的牲口弱,那年冬天他找了石匠,从太阳刚冒出地面的时候开始,石匠在崖上的场垴里左手握钎,右手抡锤,在碌碡上凿出一条条紧挨着的渠来,露出新鲜的石渣。那会儿火星迸射,碎石飞溅,石块落下。他在不远处拿三块破砖支个“灶”,用树枝生火,在上面熬罐罐茶,用酽得变稠的浓茶招待石匠,把玉米面馍馍在火上烤热,给石匠当早点。几天之后,碌碡被“改”小。他用手推车把剥下的那些石皮石碴倒进村民们扔垃圾的浅沟时,非常心疼,好像扔掉了自己的旧棉袄。

前些年,外地人开着小型载重汽车,来村子里用铁簸箕之类的东西,换农家不用的一切农具,碌碡、石磨盤、木斗、升子,套牲口用的鞍鞯、辔头之类。好些人家把这些旧物件当作垃圾处理了,但老祁制止了老婆,只允许她用一只升子和一个陶盆换了一个小铁簸箕。老婆去世八年了,那个铁簸箕还在。这更让他觉得,人没有东西耐用。

苏队长笑呵呵地听他说完,才让他要个价,他显得为难,说那年一百元没有卖。苏队长说,给你二百元。他有些意外,但没有表现出来。苏队长当即掏出二百元来递给他,说用的时候,会让人来拉。

两人还说了一会儿话,苏队长问起了他的老伴。祁富元老人觉得这八年时间仿佛一晃而过,好像夜里他的睡眠一样短。他天黑后上炕,看一会儿炕头方桌上的电视,之后早早睡觉。第二天天不亮就醒了。那会儿鸡刚叫过头遍,声音高亢嘹亮,尾音很长。夏天的凌晨,他不愿睡了,就靠被子坐着,看窗户慢慢变白。下了炕,在门口的土炉子上熬茶,直到太阳升起。喝下三杯酽茶之后,出大门去,在门前的崖边走走。周围幽静无声,不时有几声清脆的鸟鸣。他蹲上碌碡,什么也不想,静静地,仿佛一尊雕像。偶尔有同村上了年纪的人走过,他会大声地打招呼,和人攀谈。其实,他能遇到的人很少,中青年都出外务工了,只剩下老年人,但老年人又有多少呢?毕竟有些人和他老婆一样,已经在塬面上自家的承包地里占据了一个位置,安静地长眠于地下了。

老婆刚去世那几年,他去地里干活,总要在老婆的坟前站一会儿,想一想过去的穷苦日子,想一想老婆这一辈子的不容易。老婆十七岁进了他家的门,和他一起生活了五十多年。他记得很清楚,媒人约好女方要来看家时,他和老爹在窑后空空的粮囤里填上麦草,在上面铺上从大队部找的旧报纸,倒上一层粮食。女方被蒙蔽了,觉得男方家里日子还不错。老婆为他生了五个孩子,三男两女。年轻时他们因为某件事争执时,他会呵斥,老婆便不再争辩,但会小声地嘟囔。年龄渐老,自言自语的毛病越来越明显,她总是小声地说一些事,大到庄稼、子女,小到鸡狗,随心所欲。他曾经骂过,没有作用。后来他想,爱说就说去吧。如今没有人在旁边嘟嚷了,是清静了,他却感到孤单。

院子两边不远不近还有几座院落,都是建在自家窑上的场垴里。但前几年人都搬走了,有的去了县上或外地;有的在村上统一规划下修了小康屋,附近只剩他一个人。因为靠近沟边,远离村道和村部,便人迹罕至了。

苏队长说,除了修建新的村部和文化广场,让村里的人有活动娱乐的地方外,还要办合作社,让群众有挣钱的门路。

虽然苏队长热情地讲了很多,但祁富元老人听得不是很明白。他一辈子务农,不会做生意,也没有想过做生意。刚包产到户那些年,孩子还小,每年夏天,本地麦子没有成熟,他就在旧帆布包里装上老婆烙的饼子,带上冬天穿过的旧棉袄,和同村的几个人去陕西“赶场”当麦客,十多天挣个一二百元。回来时在集市上顺便买些扫帚、木杈、镰刃等夏收用具,准备割自家麦子。没有找到主家前,他们吃自带的饼子,向附近的门店里讨水喝。晚上睡在房檐下,盖带去的棉袄。如果碰到连续雨天,气温降低,便披上棉袄。这样的生活他经历过近二十年。

每当想起出门当麦客的事,他就会想起同村的黑牛来。黑牛也是每年都去当麦客,但是一到陕西境内,就会买一只烧鸡,坐在去往目的地的车上大吃起来,涂了红油的肥胖的烧鸡引得别人垂涎欲滴。黑牛还喝着自家土蜜蜂产的蜂蜜泡的水。当然,黑牛也会给同行的每个人撕一小块鸡胸脯上的肉,这往往会勾起他们更大的食欲来。他曾想什么时候能有一只烧鸡,痛痛快快地吃个够。但前些年,外孙来看他时带了一只,他却没有吃出记忆中的那种味道,只觉得腥味很重,他发觉自己已经不太习惯吃肉了。黑牛虽然和他一样穷,但想吃什么时就会毫不犹豫地买来吃,五年前得脑出血死了。

祁富元老人听到别人说某人命不好时,就会想起自己这一生的经历来。大儿子三十出头时,在外地务工,从脚手架上掉下来摔死了,得了不到十万元赔偿,全部被儿媳拿去,说要供两个孩子上学,他就同意了。儿媳领孩子去了县上,他想孙子和孙女,千打听万打听,辗转五十多里路上门去看。当他把拿去的青菜放在地上,埋怨儿媳近一年了不回来时,儿媳火了,说,我不回来是忙着呢,你这样高喉咙大嗓门地吼,让别人以为我干下什么见不得人的事了!并且说,你大老远来欺负我一个寡妇干啥?他百口莫辩,水也没喝上一口,生了一肚子气回到家里,躺了两天,决定不再去了。后来儿媳改嫁,孩子也大了,他觉得淡了,不再牵挂那一家人。

二儿子到娶媳妇的年龄,因家里穷,到外县当了上门女婿。这些年打工为生,日子普通,所幸的是孩子大了,能自食其力了。

和他生活在一起的是三儿子,农村没有挣钱的门路,儿子两口只好出门打工,供孩子上学。

和苏队长聊了一会儿,老人觉得投机,便说,会做饭吗?进去给咱们做饭,我愁得不想做了。

苏队长说,做饭没问题,但这会吃饭还早,再说我还有好多事要办。说罢转身走了。

看着苏队长走远了,祁富元老人下了碌碡,走进宽大的院子,进了厨房,开始做饭。

这是一个半亩开外的老院子,两边各有三间大房子,大房子旁边还有小房子。以前全家人都在的时候,院子里闹哄哄的,还有牲口、鸡狗之类,甚至感觉有些拥挤。如今,只剩下他一个人了。他把上半个院子开辟为菜地,种了几样蔬菜,萝卜、葱、白菜之类,吃起来方便。更重要的是,他觉得院子里空旷,想让院里充实些。

房子虽多,但老人把别的门锁着,只住着一间房子,炕上睡觉,桌子上做饭,厨房兼卧室。炕前的方桌上是二十多年前买的一个十四寸电视机,偶尔解闷,只有在演秦腔时多看一会。窗下的桌子上是电饭锅之类,向里紧挨的桌子上有一个案板,在上面做饭。

老婆去世前,他不会做饭。前些年,他常做一种叫“雀儿头”的饭。这种饭简单,把面粉加水搅成糊糊状,用筷子挑着往沸水里滴,煮熟后把炒的白菜之类倒一块,放上盐醋油泼辣子等几样简单调料就可以吃了。他从这种简单的饭开始做起,学会了擀面条、蒸馒头。

祁富元老人在一个不锈钢盆子里和了面。醒面的时候,切了白菜。把白菜炒出锅,在锅里倒上水。烧水的当儿,比拳头略小的一块面就擀开了。擀得薄薄的,切成指头宽的片儿,这时水也开了,下面,捞面,简单的一碗饭就做成了。

从白露前开始,老人傍晚都要烧炕。儿子让他插电热毯,但他觉得电费贵,玉米秸秆之类的柴火不少,放着也是浪费。因为烧炕,房子里被他熏得黑漆漆的,尤其房顶,黑乎乎一片。儿子曾经埋怨过他,后来也许觉得无法改变,便任由他去熏了。

儿子三十八岁了,近年在西安的一个批发部务工。时间久了,业务熟练,每月挣四五千元,但孩子上学花销大,也没有攒下多少钱。儿子曾说回来照顾他,但祁富元老人不同意,他不愿拖累儿子,想让儿子挣些钱,把孩子供出来。但他听说这几年青年人结婚都要买楼房,如果孙子结婚,儿子拿什么给买呢?这些问题在脑中一闪而过,他不会多想,也知道想了白想。

做饭时,他想起一件事来,如果那会儿给苏队长说了,也许会帮自己。前几天他看到有收割机在村道上,便想着玉米也能收了,便带收割机去收,叫侄儿开三轮车来拉回家,还没倒院子里,就有人找上门来。原来是他老眼昏花,把连畔人家的给收割了。那人来直接拉家里去了,还不高兴。他找到自家地里一看,玉米并不太成熟,便想着过几天再收,谁知收割机却去了别处。玉米没收回来,总让他心焦。

下午,天雾蒙蒙的,空气似乎很稠密,看不见的水珠织成了一张大网,劈头盖脸地罩下来,沟对面原畔的村庄也看不见了,就连跨沟而过的巨大输电缆也看不见了。祁富元老人仰起头,似乎有水珠落下来,他听见老窑外沟边传来地牛巨大低沉的吼声,一声连着一声,特别有规律。听到地牛的叫声,他想,今晚可能会下雨的。

近些年,每到秋季,这种雾蒙蒙的若隐若现的细雨天,他都会听到地牛低沉的叫声。小时候曾循着声音去找,但一次也没有找到。曾经,他觉得离那个位置近了,但那声音却没有了。有时候他觉得在这边,找过去之后,又在那边叫起来。年龄稍长,他就没有了那种好奇心。老人说过,那不是真正的牛,而是虫子。也有人说,是一种鸟。后来,他也是这样对儿子和孙子说的。

老人依然蹲在碌碡上,看着从自家门前通向村道的这条小路,小路从好几户人家窑洞上面的场里穿过。曾经,每逢夏收或秋收时的雨天,有人径直走过,打碾庄稼的场面变得触目惊心,一行烂脚印招来场主人的咒骂。现如今,近一人高的荒草长满整个场面,原来的鲜亮辉煌一去不返,留下不足一米宽的小路,延伸向村子中间的水泥硬化路。两边杂草手舞足蹈,使小路若隐若现。幸亏那年村上修机耕路铺了沙子,如果凭他偶尔走一次,小路也许早就不存在了。脚下的碌碡周围,杂草雖被他清理过几次,但依然长势蓬勃。

每当动手做饭时,每当下雨天雾蒙蒙感到压抑时,他就会想起老婆。老婆的娘家离这不远,在沟下的河滩里。虽然很近,但老婆一辈子却很少回娘家。他母亲去世早,老婆一进门,家里就有做饭之类的活儿等着。老婆善良,总是担心他和父亲吃不上一口热饭。孩子渐多,更是离不开家了。到后来,两三年也去不了一次。老婆去世前一年得病了,儿子回来领去医院检查,说是心脏不好。住了十多天医院,稍好便回家了,吃些药维持,很虚弱,后来一场感冒便去世了。

连续四五天的阴雨之后,终于迎来了晴朗的好天气。祁富元老人来到村道上,向进村的方向张望。无论如何,得找个玉米收割机,把那两亩多地的玉米收了。村里人稀了,也不好找人帮忙。若四五年前,他拉个架子车,一天多时间就掰完拉回来了。如果不回茬小麦,玉米秸秆到立冬前就风干了,挖完拉回来用不了两天时间。在大门前旋个堆,烧炕做饭,省了炭钱和电费。庄稼人,收入少,省些是些。但如今,看着地里的活儿却干不动了。

这几年儿子春节回来,总让他不要种庄稼了。他想,看样子你也没发财。再说,不种庄稼干啥?虽说利润低,每亩只有四五百元,有些年甚至还没这么多,但收入些总比不收入强。今年种玉米前,他叫拖拉机整理好地,捂上地膜。播种时,借了别人的轮式小型播种机,推着走,两个多小时就种好了。这些年,机械化程度越来越高,这让他省了不少力气。

在村道上站了好一会儿,有骑三轮或两轮电瓶车的经过,老人打听收割机,都说没有见到。无奈之下,他决定到村口去看看,那里连接县道,也是通往镇上的必经之路,从外地来的收割机多会在那里停留。

来到村道和县道交界的地方,这里正在修建新村部,场面很大。广场边上有个台子,台子的背景墙是砖雕的丰收图。看到这些砖雕画,祁富元老人想起了一些往事。

生产队时,每到夏收之前,队里都要抽调精壮劳力做砖瓦。他是副队长,也年轻有力气,便带领一帮人先从土场挖土,像晒粮食一样晒干,用架子车拉到大场里,用小碌碡碾细,再到涝池里担来水,和泥。这泥得用人去踩踏。壮汉们高挽裤腿,赤脚反复踩踏,之后摔成泥墙,瓦匠便坐在树枝搭成的凉棚下做瓦。

别人下工或回家吃饭了,他留下来看摊子时,会用泥做元宝形的空心枕头。他的手艺很好,会在枕头上刻图案。也做或大或小像皮球一样圆的埙,他们称作哇唔。在烧瓦的时候,放瓦窑里一块去烧,成品蓝蓝的,用水充分浸泡,晾干。瓦枕会让人耳聪目明,哇唔吹起来小的音质清脆,大的音质浑厚。生产队还做各种兽头、凤凰、鸽子之类。建房的人买去,在房脊上做装饰,使房子显得威风气派。除此之外,他们还做檐下房腿子上方的饰品,一尺左右的正方形泥坯,在上面雕刻各种吉祥图案。所有这一切,得把握好泥的软硬。太软不好雕刻,刻了也容易变形,太硬雕刻起来费力气。刻好之后,得用毛刷蘸水轻刷,使得光滑圆润。烧制的这类东西,为生产队卖了不少现金。

看到祁富元老人在门口张望,苏队长从一间房里出来说,我正要找你呢。记得你门口有些小瓦,如果不用,可以卖给村上。以前用过的旧农具,我们也要。

看到老人半张着嘴,苏队长又说,放心,所有这些东西,我们都会给足价钱,不会让你吃亏的,过几天我们来挑选。

老人连忙说行。之后又说,你帮我找个收割机,把那二亩玉米收了。前几天错收了别人家的……他还没有说完,苏队长就笑了:“我知道这事。你放心,我抓紧给你联系。”

老人有些不好意思地说,老糊涂了,不中用了。苏队长说,玉米收了暂时不要种小麦,过几天我们开个社员大会,有些事还得商量下,再决定种什么。

你是说统一种吗?老人经历过多次政府提倡的统一种植。

对,我有这个想法,但究竟咋种,得和村民商量。

苏队长忙别的去了,祁富元老人看了一会儿新修的雄伟宏大的村部和广场,心里想,国家的政策好,没有向农民收一分钱,就修得这么好,这得花多少钱?

祁富元老人把收回来的玉米棒子在院子里摊开,摊得薄薄的,七八天之后,他觉得干了,便在房檐下码起来。这些年收玉米的开着车上门,还带着脱粒机,现脱现装车,特别方便。他觉得还是自己用手剥粒吧,以后价格高了能多卖几十块钱。这些天里,他在为玉米忙活。累了,就出大门来,蹲在还没拉走的碌碡上歇会儿,望望远方。

这天,苏队长领着几个村民,开着三轮车来了,要装他的小瓦。苏队长说,每个小瓦三角钱。祁富元老人笑着说,三角钱是不低,那些年我们做瓦时,每个三分钱。大家都笑了。把废物变成了现钱,这让老人感到欣慰。

十年前,那场地震让这里不同程度受灾,祁富元老人的房子也有了明显的裂缝,被定为灾后重建户,政府补贴两万元。儿子便把他建于二十世纪八十年代初的房子拆了,建了砖混的平房,用的是机制瓦,原来的小瓦不用了,摞在门口的树下。

瓦装上车后,苏队长说,我们得把碌碡推走。拉瓦的三轮车开走了,两个装车的农民推着碌碡和苏队长走了。

老人站在杂草丛生的场院上,看那几个人撅着屁股,推走了他的碌碡,便有些怅然若失。这是唯一的祖传之物,如今让他卖了,真有些割舍不下,他突然有了些许负罪感。

他很意外地在草丛里发现了没被拉走的三块瓦,赶紧拿起来,吹掉上面的灰尘,进院子摆在窗台上。原来不值分文的东西,好像突然珍贵起来。

碌碡被拉走后,大门外没了可蹲的地方。天气暖和的时候,老人会坐在门口那截废木头上,但感觉不是很如意。往往过不了多久,就进院子里去了。

立冬了,树上的叶子早已落完,光秃秃的,像一把把朝天而立的扫帚。场面上的荒草也变白变灰,完全干枯,矮了瘦了,缩头缩脑的。看到这一切,祁富元老人想到了“人生一世,草木一秋”。他常用这样的话安慰自己,父亲活着时也这样说。父亲去世三十多年了,每年除夕和清明节,他都会去父亲坟头烧些纸钱。他曾想,自己死后,儿孙都在外地,恐怕是没有人上坟烧纸钱了。

院中柿子树上的叶子早已落完,只有火紅的柿子还挂在树上,像一个个玲珑剔透的小灯笼,给院子里添了些喜气。今年柿子不多,开花时节落过一场霜,有些花被冻死了。柿子树一旦结果,就什么也不怕,不用打农药,长相总让人满心欢喜。连续降霜,清晨门前枯草变白变粗,晶莹剔透让人心生爱怜。祁富元老人看了看柿子,知道摘掉还早。柿子是特大的那种,被称为火柿子,硬硬的,不容易变软。立冬半月后,在院子里种菜那地方,把废旧的门扇支平,用废砖什么的在上面围“城”,把柿子摘下摆里面。第一层柿蒂朝下,第二层柿蒂朝上,第三层柿蒂朝下……也就四五层。这样摆放的柿子不会被戳伤。之后,捂上玉米秸秆什么的。一夜时间,柿子就全冻硬了。有亲戚来,或过年时儿子一家回来了,拿个搪瓷盆子,去摸出几个,盛在盆子里,倒入冰凉的清水,半个小时后,水里会有不少冰花,原来冻得硬邦邦如石块一样的柿子会变软,吃起来凉凉的,甜甜的,沁人心脾。

前几天,苏队长和胡主任来了,在他满是蛛网和尘土的牲口棚里,挑了些废弃的农具,付给他觉得很意外的价钱,用电动三轮车拉走了。他问起自家碌碡,苏队长笑着说,在文化广场呢,放心不下可以过来看看,那边人多,你也可以散散心。

这天阳光灿烂,天气暖和,祁富元老人来到村部,看到文化广场开阔,灰瓦白墙的新村部高大气派,广场上有新的篮球杆,地上好像铺了绿色的地毯。有不少他没有见过的东西,有中老年人在上面扭动或摇摆,并喊他来锻炼锻炼,祁富元老人应着声,但没有去。他的目光向四处巡睃,在广场边的文化长廊,他看到了自家的那只碌碡,便走了过去。

到了近前,他仔细地打量了好一会儿,不错,正是那只,被洗刷过了,截面的水锈不见了,显得比原来精神了许多。两侧脐窝上的铸铁套件还是原样,锈得黑乎乎的。那些年,铸铁脐窝总是被磨得特别光亮,跟他每天都用的铁锨刃一样亮。

他还看到有好些石磨盘被立在砖做成的底座上,有薄的、厚的,像一面面圆圆的镜子。他突然感到有些好笑,想起青年时白天参加生产队的劳动,晚上抱着磨杆推磨的情形,至今他们把在自动化磨面机上磨面叫推磨。好些和他打过半辈子交道的东西被挂在廊下的墙上,他觉得这些东西熬出头了,被敬了起来。他突然想起那些和他朝夕相处过的牲口来。包产到户分的那头驴,干活拼命不惜力气,伏天拉碌碡碾麦子时,伸手去摸全是汗,眼窝里也有泪水溢出。那驴在山上耕地时怕崖边,怕把自己掉下去,往里挤,地边往往耕不到位。每次从沟里耕完地上了塬,它都会叫一会儿,好像在庆祝凯旋。他还想起自家养过的一头牛,耕地不好好走,打几鞭子还会卧在犁沟里不起来耍赖,后来卖掉了。

看着这些和自己打了多半生交道的不会说话的东西,如今被展览在这里,他深切地怀念起使用过这些东西的牲畜来。它们最终都被自己卖掉了,不知去了何处。他记得邻家有个亲戚,和自己性格相似,很爱说笑,每次来这边,遇到总会聊几句。

祁富元老人看到广场外的地里白茫茫一片,仔细一看,是数也数不清的栽在地里的水泥椽。由于特别多,从远处看去密密麻麻,像密集的小树林。

这时,他听到有人叫老祁,转头去看,是苏队长。苏队长说,我在办公室,隔窗玻璃看到你在广场里,想你能来也不容易,安顿下手头的事出来一看,你已经不在了。今天来了,我给你介绍介绍。

苏队长说,村上最大的那片地和附近几个村子相连的地,两千多亩,今年夏收后将进行集中连片流转了,国内一大型农业企业栽种矮化苹果树,人家已经做完前期所有工作,树也栽上了。这些祁富元老人听说过,他还听说种的苹果特别好,每斤能卖到二十几元。苏队长说,咱们这里的农民可以就近务工,下班后回到家里吃住,跟单位上班一样。

苏队长说,广场南面文化墙旁边的走廊,和小花园的走廊,全部由混凝土硬化改为小瓦竖铺。还有陈列的那些农具,你也看到了,我们要在这里全面展示先民们的农耕文明。看到祁富元老人没有听明白,苏队长说,具体来说,就是要把农户家里以前用过的东西陈列起来,让后辈们去参观,这也是我们村办的农业博物馆。

苏队长还说,老村部原计划拆掉,现在不拆了,准备办厂子,把闲散劳动力组织起来,把自产的东西进行包装后卖出去。对这些,他也听得恍惚,觉得很是遥远。他又听见苏队长说,前期的准备工作做得差不多了,过段时间你儿子就回来了,让你儿子当厂长,带领大家共同致富。祁富元老人听得一惊,也不知道说什么好。分别时,只听得苏队长说,你儿子在外面,总牵挂你,常打电话让我们多去看看你。这次他準备回乡发展,也能照顾好你的晚年生活。

祁富元老人想,无论如何不能让儿子回来,自己在地里刨了一辈子,也没有过多好,还是在城里挣钱容易些。这些话,得和儿子说清楚。

但是元旦过后不久,儿子回来了,老人有些生气,但他想,都这年纪了,也不好拉下脸指责,再说他也没有那个习惯。

儿子每天来回开着面包车,夜里虽然回来得晚,但老人知道儿子在村上的厂里忙活,他感到踏实了许多。问儿媳和孙子,说暂时在县上租了房子供孩子上学。儿子买了大炭,生了火炉,房里暖和了许多,并坚持要和他睡在一个炕上,于是每天晚上他都早早烧了炕,坐热炕上等儿子。儿子有时回来得早,还会和他聊聊。渐渐地,他清楚了儿子在干什么,也明白儿子并不是在胡闹。

一天中午饭后,儿子吃了父亲在凉水里“暖”的两个柿子,说天气好,要用车载老人去村部看看。于是,他第一次看到了儿子工厂里的产品。

新村部有专门的一间房子,叫电商什么,里面摆放的产品种类很多,黄豆、绿豆、红豆等各种豆子,用小袋包装起来,每袋一斤。还有小米、玉米糁子、荞面、小麦面粉等,分别包装成五斤或十斤的小袋,这些袋子上都印着相似的图案。还有小包装的黄花菜、核桃等本地特产,甚至,他们还卖食用油。儿子指着一桶油对他说,这是紫苏油,我们每斤卖到二十五块钱。看他不是很明白,儿子说,紫苏就是咱们说的稔,那油炒的菜很香的。

祁富元老人说,但那油不耐用,烧熟就少了。几个人听到他这话,都笑了。

在村部里,他听到苏队长和儿子几个人在商量着,他们除了要把村里人自产的东西卖掉,还要在不同的山沟里栽上不同的树,发展乡村旅游。这山栽桃树,那山栽杏树,另一个山栽洋槐……并且把某处保存较好的旧窑洞利用起来,恢复土炕、灶台、石磨、牛圈等,摆上以前的生产生活用具,让来的城里人和子孙后代了解过去的生活。甚至,还听见苏队长大声地说,农村和农业的最终出路是农场化和工厂化。

第二年开春,人们在新村部的广场上,不时会见到祁富元老人。他坐在广场边的固定椅子上,望着来往的人们,在儿子下班后,父子俩开车回家。广场上没有人的时候,他会看着不远处自家的碌碡,那目光里充满柔情,如同看着自己的儿子。

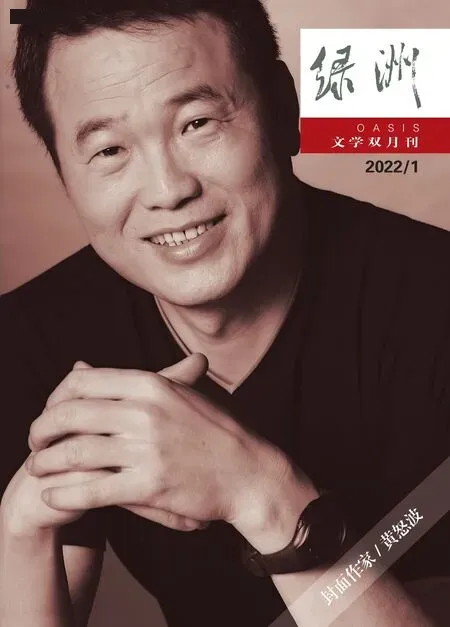

责任编辑惠靖瑶