新生代农民工网络社会支持与主观幸福感研究

袁爱清, 朱国丽

(江西师范大学 新闻与传播学院,江西 南昌 330022)

2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告,在中国共产党成立一百周年的重要时刻,我国脱贫攻坚获得了全面胜利。[1]脱贫攻坚战的胜利是追求幸福生活的起点。我国正处于实施幸福中国战略的重要时期,互联网时代的来临为幸福感的体验提供了新的感知路径。根据统计局公布的最新消息,2020年我国农民工人口达到了28560万,[2]其中新生代农民工占据了重要份额。作为参与我国城市建设的重要角色,新生代农民工的幸福状况应成为我们关注的研究议题。但网络媒介具有众多维度,究竟哪个维度有助于主观幸福感的提升?相关研究并未对其进行深入挖掘。本文以网络社会支持的四个维度为依托,重点探讨不同代际、不同地区(来源地)的新生代农民工的网络社会支持指标与主观幸福感的关系。

一、文献综述

学界对于幸福的研究开始于20世纪50年代。20世纪60年代,Bradburn正式提出了主观幸福感的构成维度,同时提出消极情感和积极情感构成主观幸福感的独立维度[3](p306-308)。70年代,有学者将认知维度纳入主观幸福感的构成维度中,即个体对于自身生活的整体满意度[4](p15)。从90年代开始,Diener基于之前的研究基础进行总结,归纳出主观幸福感的模型,该模型主要包含生活满意度和情感平衡两个部分[5](p277)。至此,主观幸福感的测量已大致成形,在国内,学者们虽对主观幸福感量表进行了本土化修改,但基本延续了国外的测量标准。

目前,学界关于主观幸福感的研究主要在影响因素的探寻上,集中在个人因素和外部环境因素两个方向。在个人因素的研究中,学者Deneve等人认为人格结构能够对幸福感起到预测作用,如外向、神经质等[6](p197)。幸福感的另一个影响因素就是外部环境,学者Diener认为除去个人特质之外,外部环境对幸福感的长期状态会产生影响,文化水平也解释了主观幸福感的差异[7](p403)。相较于稳定的个人因素来说,外部环境的复杂性也是幸福感的影响因素,尤其身处于日益复杂的网络环境中,学界也开始将这一复杂外部环境变量作为对幸福感的影响因素进行探讨。

随着互联网络的延伸发展,学者们关于主观幸福感的研究逐渐带有媒介化色彩。国外学者Kross、Shakya通过考察年轻人对于Facebook的使用对年轻人主观幸福感的影响,发现新媒体的使用并没有增加年轻人的幸福感体验[8][9]。学者Chan指出网络在提供信息支持方面增加了人们的主观幸福感[10]。在我国关于这两者的关系研究中,郑恩肯定了媒介使用在提升人们主观幸福感上是有积极意义的,认为对人们的主观幸福感有直接影响的是媒介内容信息的使用与满足[11];申琦等从网络使用的具体维度出发,发现在网络中对其主观幸福感产生正向影响的是获取信息和交友的维度,相比之下娱乐对主观幸福感会产生负向显著影响[12]。

通过纵览我国学者在网络语境下进行的主观幸福感的研究,较多实证论文开始研究不同群体在不同网络情境下的主观幸福感,拓展了人们网络媒介使用对异质群体主观幸福感的想象空间,其聚焦点针对网络使用中的某一具体维度进行探讨,比如对网络中的信息、关系互动等进行研究。并没有将网络社会中所涉及的情感、工具等其他维度都纳入考察范围,得出的研究结论不够全面和深入。

随着网络社会与人们现实生活的不断耦合,网络所具有的价值观念及文化生活现象被人们越来越多的关注,而针对网络社会中影响幸福感知的因素所作的研究却仍然缺乏。从网络语境出发对新生代农民工的研究关注较多的是媒介使用给他们带来的身份认同、城市融入上的变化,却较少关注网络语境下新生代农民工的精神状态和情绪感知的变化。然而,“新生代农民工的身份转变和融入性问题不但是经济和政治上的,更是文化和心理上的精神融合。”[13]网络时代人们的生活空间、社会空间乃至文化空间被媒介重新建构,我们对于幸福感知的研究更要加强对于弱势群体的关注,彰显媒介幸福感研究的人文关怀[14]。因此,文章首先要考察的第一个问题就是新生代农民工的主观幸福感现状。

研究问题一:网络社会支持视角下,该群体的主观幸福感状况如何?关于主观幸福感,该群体内部之间是否存在代际差异和来源地差异?

新生代农民工与老一代农民工相比,多了一层“双重边缘身份”,即他们不仅是城市地理空间和心理地域上的边缘人,也是不愿回归农村社会的边缘人,由此呈现出“钟摆状态”[15]。网络时代的到来或将为其提供支撑,网络社会支持可成为新生代农民工向上流动的动力源,为其提供信息、情感等多方面的支持。

网络社会支持是由“社会支持”一词延伸而来,在网络的快速发展下,人与人之间的社会交往不再局限于面对面的交往和互动,而是逐渐形成线上与线下共同营造的情景。在我国学界研究中,梁晓燕和刘华山将其界定为基于网络互动获得的各项支持,例如物质、信息、情感等,并由此产生的认同感和安全感等内心感受。同时,以青少年为调查对象,编制了网络社会支持问卷,这也是我国较早地对网络社会支持进行量化的研究。该项研究以调查对象在网络中获取到的友伴、信息、情感和工具的支持程度为子指标从而对其获得的网络社会支持进行测量[16]。本文认为,信息支持的测量标准是指被测对象能够从网络使用中获取信息并能够与他人交流自身信息;友伴支持是指当情绪低落时能够通过网络获得他人的宽慰,能够通过网络找到朋友,获得来自朋友的支持;情感支持,是指在网络中的活动能够得到一种情感性的回馈,能通过网络获取到情感满足,例如归属感和安全感;工具支持指的是将网络作为一种工具,通过网络获得实质性的帮助,助力新生代农民工实现向上流动。

最初将网络社会支持与主观幸福感相勾连的研究集中在网络使用频率较高的大学生群体。近年来,随着网络使用群体的不断扩大,研究对象不断向外延伸,开始将老年人、农民工等网络使用存在困难的群体纳入研究范围。已有的研究大多将新生代农民工作为一个具有同质性的整体进行研究,忽略了其多元化背景下的异质因素,事实上,新生代农民工内部也存在差异,例如代际和地区来源也会对其幸福感知产生影响。

在新生代农民工主观幸福感的代际研究中,研究聚焦点是对新老农民工的幸福感差异。冯永琦等人认为,新老农民工的主观幸福感并不存在显著差异,但在其幸福感的影响因素上有显著差异[17]。梁土坤则针对新生代农民工群体主观幸福感的影响因素进行研究,主要集中在性别、婚姻状况和受教育程度等对幸福感的影响存在差异[18]。我国于1994年正式接入互联网,90后作为伴随着互联网发展而成长的一代人,被称为“互联网时代的原生民”,互联网嵌入了90后的生活乃至价值观的形成过程。因此,考虑新生代农民工群体内部在网络接触及需求的差异,将新生代农民工群体内部的代际差异作为对比是必要的。

代际差异理论是由德国社会学家卡尔·曼海姆提出的,根据目前对代群的研究,最常用的划分方法主要是两种:一种是以固定的时间间隔作为划分依据,时间间隔通常为10年;其次是通过影响社会环境的重要历史事件作为划分[19]。在我国,以出生年份为界限对新老农民工划分的方式已经形成共识,本文将延续以往的研究传统,以网络在中国的发展为划分依据,以10年时间为间隔,根据新生代农民工的出生时间将其群体内部划分为80后和90后农民工,对80后和90后农民工在网络支持需求和其主观幸福感方面的差异进行对比。

此外,本文将新生代农民工的来源地也纳入考察范围。程名望等人发现,身处沿海地区的农民工进城意愿和留城意愿相比同一收入水平的内陆地区的农民工来说更为强烈[20]。然而,新生代农民工主观幸福感的研究极少将其来源地的地区差异作为变量进行研究,农民工的来源地作为其身份识别和建立身份认同感的重要因素,在其网络使用动因和网络需求中也存在差异。因此深入了解新生代农民工主观幸福感和网络社会支持指标与其来源地和代际之间的关系,对于我们把握该群体的幸福感状况是有必要的。

本研究将延续学者对网络社会支持的研究,将其四个维度作为自变量、主观幸福感作为因变量,建立线性回归模型研究两者之间的互动关系。本文旨在对其主观幸福感现状进行全面了解的基础上,考察新生代农民工的网络社会支持指标与主观幸福感之间的综合作用机制。同时深入探讨该群体不同代际、不同来源地的农民工的网络支持和其幸福感之间的互动,剖析不同代际、不同来源地的农民工群体对主观幸福的判断标准和网络需求偏好方面的差别。并做出如下假设:

研究问题二:网络社会支持指标对其主观幸福感存在影响吗?其影响方式是怎样的?

研究假设1:新生代农民工获得的信息支持程度越强,其幸福感越高;

研究假设2:新生代农民工获得的友伴支持程度越强,其幸福感越高;

研究假设3:新生代农民工获得的情感支持程度越强,其幸福感越高;

研究假设4:新生代农民工获得的工具支持程度越强,其幸福感越高。

二、数据与变量

(一)研究数据

本文所使用的实证数据来源于课题组对广东省东莞市塘厦镇新太阳工业城的实地调研,本研究采用问卷调查法收集数据,通过等距抽样法对调研地点进行排序,随后采用随机抽样的方式,以某个顺序为起点,再按照等距的距离抽取其他样本。为保证尽可能覆盖工业区内的厂区,将编码好的顺序进行打散,再进行随机抽取,以“2”为等距指标,遵循前后延伸的原则,确定最终抽样目标。根据以往学者的研究,将研究的对象界定为:出生时间为20世纪80年代后,户籍所在地为农村,进入城市务工或者务商的农村流动人口。剔除无效及缺乏变量后,最终得到1402份有效分析样本,问卷的有效率为75.09%。

在有效调研的1402名新生代农民工中,男性为1188人,女性为214人;代际差异上,80后790人,90后612人;在来源地构成中,西部地区697人,中部地区403人,东部地区302人;在婚姻状况指标中,已婚628人,未婚774人;在文化程度这一选项中,初中学历517人,高中含中专技校503人、专科188人、本科及以上为129人、小学及以下的有65人;在其所从事的职业中,从事体力劳动的工人848人,技术人员377人,管理人员177人。在性别中存在失衡主要是因为,调研组在制造业行业进行问卷发放,其中男性从业比例较高。

(二)变量选择

1.因变量

本文参考以往学者对主观幸福感测量的思路,采用线性回归模型,被解释变量为新生代农民工的主观幸福感,本文选择综合幸福感量表对调查对象进行幸福感现状的描摹。该量表共有三个子量表,分别是生活满意度、积极情绪及消极情绪。生活满意度的测量指标包括“我的生活大多数方面与我的理想吻合”、“我的生活状况感知良好”等7项指标,研究对象通过生活满意度的符合程度进行标记,1明显不符合,2不符合,3有些不符合,4介于中间,5有些符合,6符合,7明显符合。情感平衡的变量指标包括愤怒、高兴、耻辱、爱、忧虑、愉快、嫉妒、内疚、感激、快乐、悲哀、自豪、紧张、怀疑、恐惧等15项指标。调查者根据自身几周内的情绪变化通过数字做出频率判断,其中1表示从不,2 或3表示比较不,4介于之间,5或6表示比较,7表示经常。通过对生活满意度和情感平衡量表进行赋值得出主观幸福感得分。

2.自变量

(1)核心解释变量

本研究将在网络社会支持指标下,将调查对象的主观幸福感的变化作为本文核心阐释变量。本文将参考梁晓燕的网络社会支持的测量思路,同时结合数据的可获得性,构建出由友伴、信息、情感和工具支持组成的“四位一体”的网络社会支持的测量指标。

对新生代农民工网络信息支持的测量包括了网络空间中的就业类信息、生活服务信息、网络空间提供的技能培训和网络课程教育信息。网络友伴支持的测量包括网络对于新生代农民工的媒体关注、网络归属感、安全感以及网络空间参与感。网络情感支持包括网络空间关系建立的便捷性、网络空间话语表达的自由性、网络上人与人之间的信任感以及对网络空间娱乐文化的态度。网络工具支持包括移动支付、网上交易、电子商务、利用网络维护自身权益、网络对于提高自身能力和网络对于沟通的便利性。

在问卷中有“您对网络提供的就业类信息满意度”“您对网络提供的生活服务信息满意度”“您对网络提供的技能培训满意度”“您对网络提供的课程教育信息满意度”,选项从“很不满意到很满意”分成五个等级,并对其进行1-5分的赋值,采用加总办法构建关于网络信息支持的连续变量,其分值越高则推测新生代农民工从中得到的网络信息支持程度越高。采用与网络信息支持同等的设置方式,分别构建网络信息支持、网络友伴支持、网络情感支持和网络工具支持的连续变量,分值越高,说明网络社会对新生代农民工的支持越高。

(2)其他变量

本文将新生代农民工性别、文化程度、婚姻状况、户籍所在地、网络使用(频次、时长、上网目的)各个维度纳入其中,为进行全面的研究,本文将研究对象进行代际和来源地的划分。代际上,将其划分为80后和90后农民工;来源地根据新生代农民工的户籍所在地分成东部地区、中部地区和西部地区三个选项。本文将核心解释变量和其他解释变量的数据进行匹配和合并,实现不同层次地分析,以便更深入地观察其他解释变量对主观幸福感的影响。

三、现状:新生代农民工的主观幸福感与网络社会支持

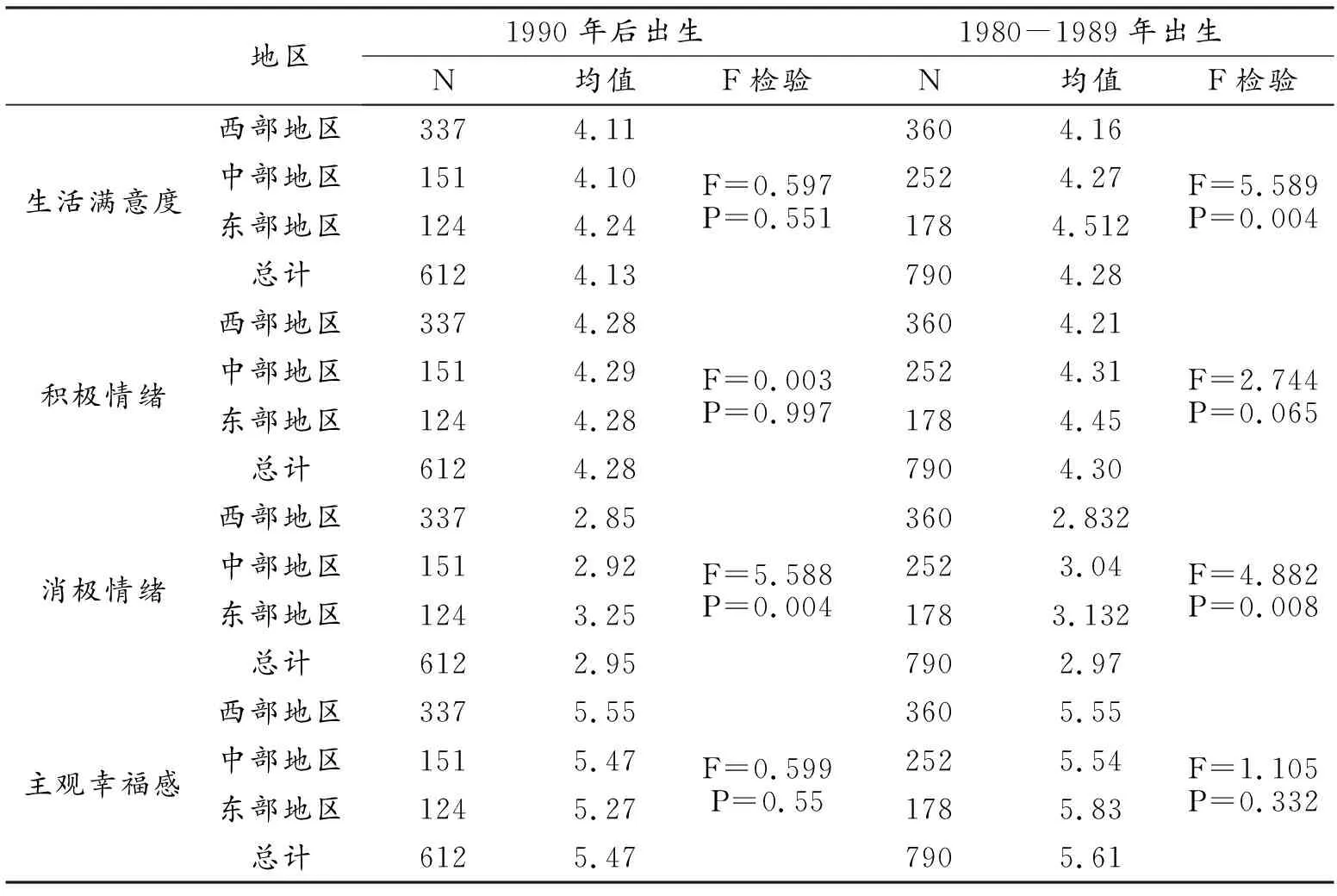

(一)基于地区和年代分组的新生代农民工的主观幸福感

从表1可看出,新生代农民工的主观幸福感居于中等位置,其中代际之间存在些许差异,80后农民工的主观幸福感高于90后农民工。其中,80后东部地区的农民工的主观幸福感是最高的,可能的解释:一是年龄越大其生活阅历越丰富,会适时根据年龄变化来调整生活的期待,对于幸福感的感知也就越强[21]。二是来源地的不同使得新生代农民工的幸福感存在差异。进而言之,年龄和地区都会影响幸福感的感知。然而,在90后农民工中,主观幸福感呈现出西部高于中部,高于东部的趋势,与80后农民工呈现出相反的趋势,这也说明了在幸福感的感知上,年龄对幸福感的影响要大于来源地的影响。微观层面上,在生活满意度和积极情绪的体验上80后农民工较高,在消极情绪上不存在明显差别。从整体上看,新生代农民工的主观幸福感与来源地区没有显著关系,但其代际影响突出,这也说明年龄是农民工幸福感感知的重要因素。

表1 基于地区和出生年代分组的新生代农民工主观幸福感

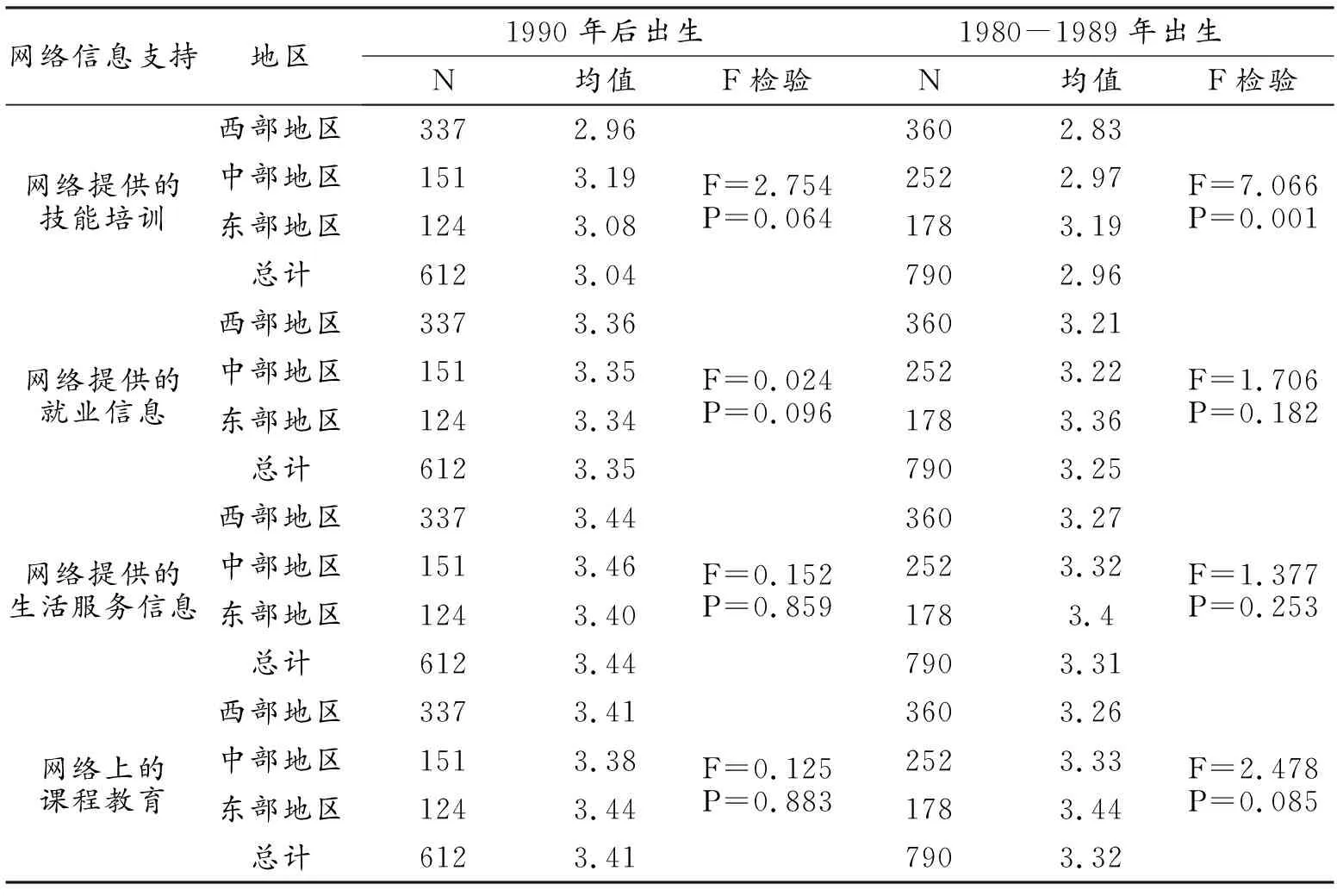

(二)基于地区和年代分组的新生代农民工的网络信息支持

表2所示在新生代农民工的网络信息支持中,排在第一位的是80后西部地区农民工的网络提供的技能培训,可以看出80后农民工对网络提供的技能培训较为重视,意识到网络技能培训对自身能力提升的重要性,然而该需求却没能在网络中获取相应支持,这表明网络所提供的技能培训资源不够完善。同时,技能培训在80后农民工的地区满意度之间存在显著性差异,新生代农民工的来源地差异影响到了农民工的网络信息感知,相比来自东部地区的农民工,中部和西部地区的农民工更希望能够在网络上得到相应的技能培训,提升自己的职业技能,这与井水认为的青年农民工比年纪较大的农民工的信息需求更强的观点有所不同[22]。可能的解释是网络的不断延伸,80后农民工被纳入网络影响半径中,其自身开始意识到网络的重要性,对网络中各种信息支持有了更加强烈的需求。

表2 基于地区和出生年代分组的新生代农民工网络信息支持

另一个有趣的现象是,在关于网络提供的就业信息中,90后农民工的满意度从西部地区开始呈现出递减的趋势,而在80后农民工中,从西部开始出现递增的趋向,两者都存在显著性差异。这可能是因为,代际一定程度上影响了其从网络中获取就业信息的能力,以及横亘在地区之间的信息鸿沟正在不断弥合。

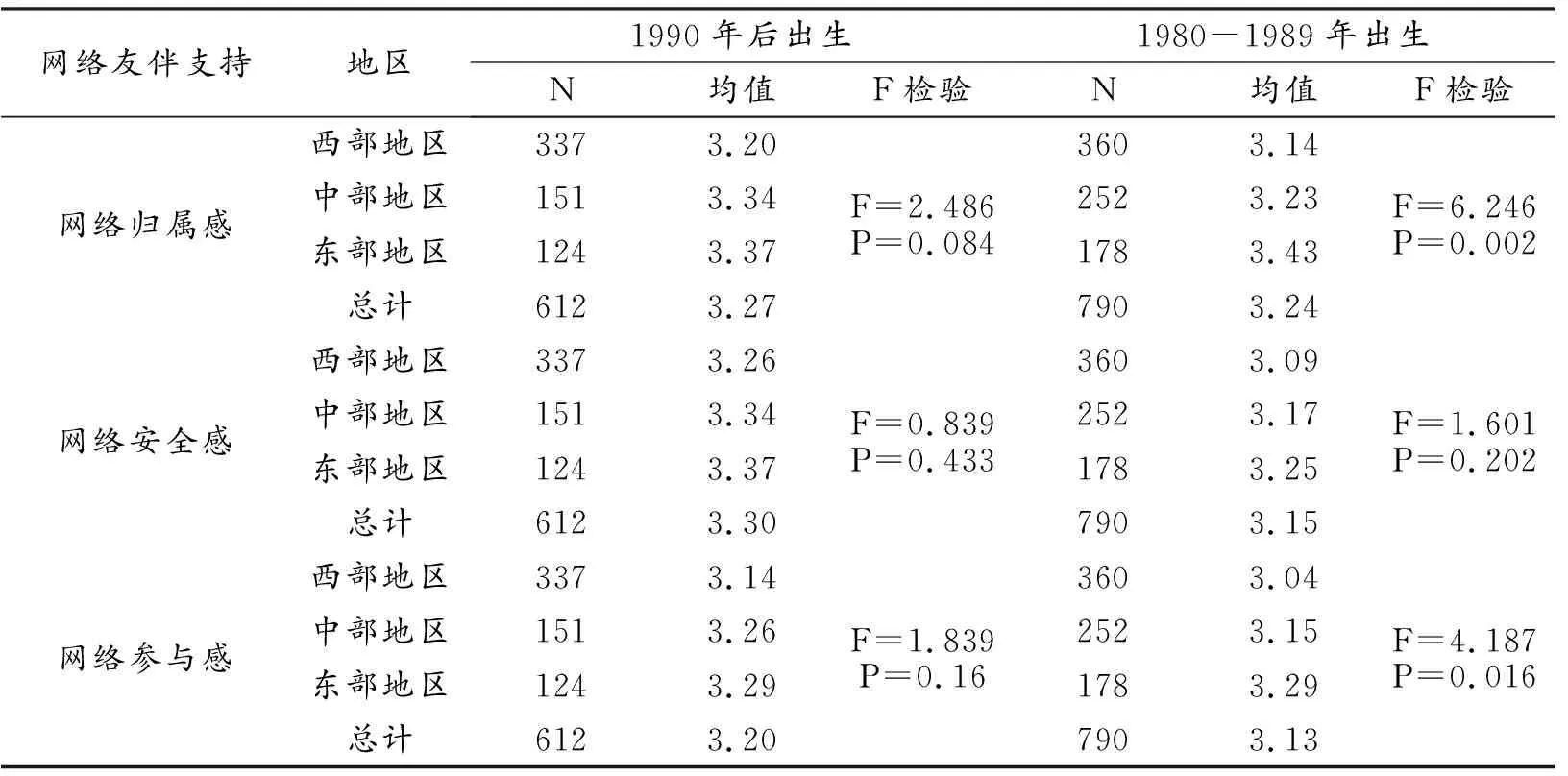

(三)基于地区和年代分组的新生代农民工的网络友伴支持

从表3反映的友伴支持现状来看,新生代农民工最不满意的是网络对他们的媒体关注,代际差异上,90农民工对其感知更为强烈。这反映了新生代农民工自身所希望得到的媒体关注与现实产生了鸿沟,也说明了网络媒体对新生代农民工的关注并没有使其产生精神上的依靠感,媒介应以平等的视角来对待新生代农民工,加强彼此的沟通和了解。这从侧面反映出相比80后农民工,90后农民工的存在感更强,其更希望得到媒体的关注和平等对话。除此之外,80后东部地区的农民工对网络归属感的满意度最高,说明对网络上提供的友伴支持产生了心理上的认同感和依赖感,代际和来源地的差异在网络归属感的感知中存在一定影响。

表3 基于地区和出生年代分组的新生代农民工网络友伴支持

续表3

从总体上看,网络友伴支持的四个测量标准都呈现出代际和地区差异。从地区上来看,满意度呈现出东中西的递减趋势,从代际上,除媒体关注之外,90后农民工的满意度都略高于80后农民工,这反映了在网络提供的友伴支持中,90后农民工对新的生活和文化方式的接受程度更高,对于网络中的友伴支持的感知程度和需求程度也更加强烈,也更容易对网络友伴支持产生认同感,代际是其产生感知差异的重要原因。

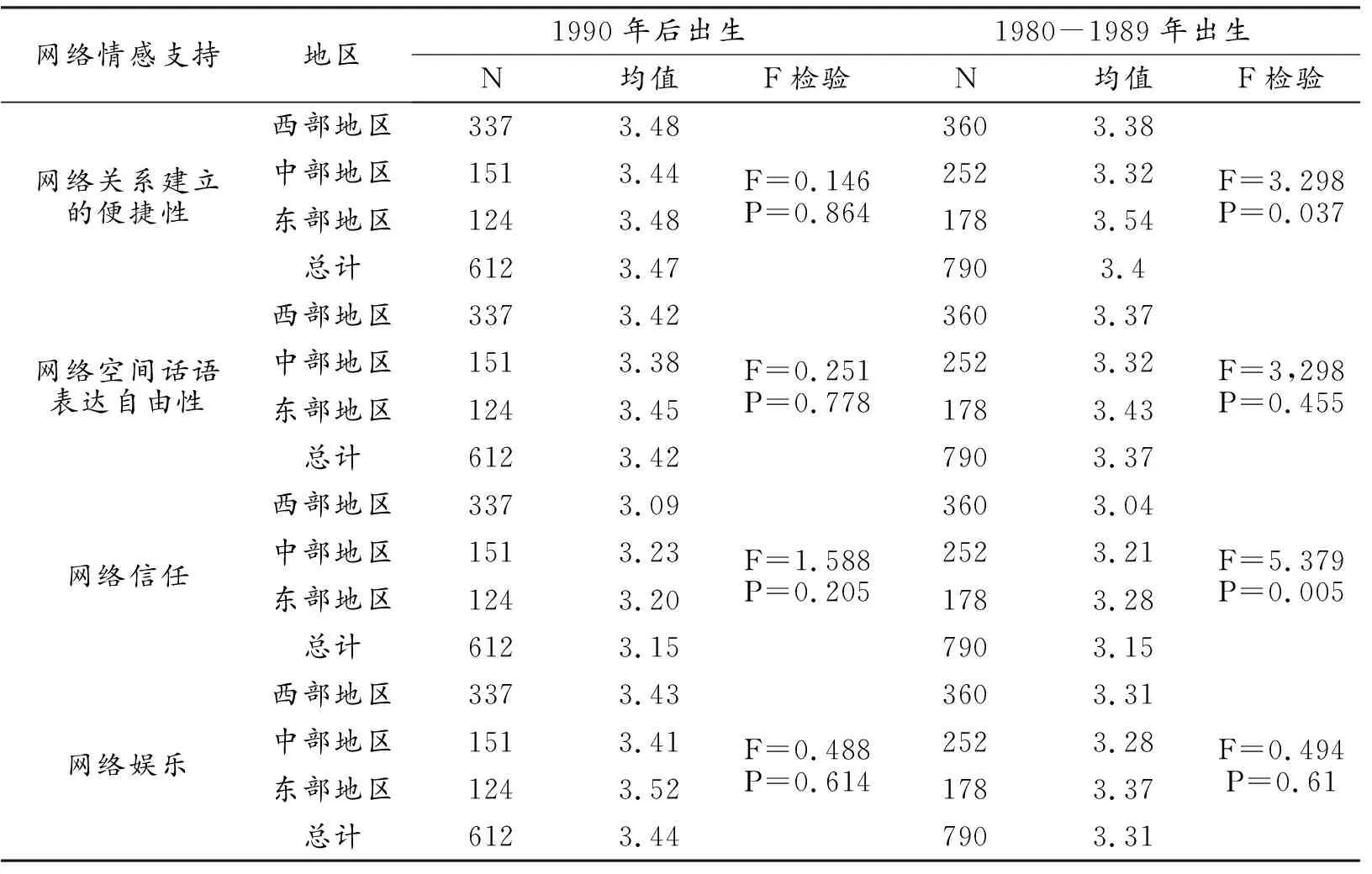

(四)基于地区和年代分组的新生代农民工的网络情感支持

表4反映出的数据表明,在网络情感支持指标中,新生代农民工呈现出比较满意的整体格局。其中,西部80后农民工对网络信任的满意度是最低的,从整体上看,网络信任排名倒数第一,说明其对网络空间的信任感最不满意,这可以参考唐兴军等人提出的造成新生代农民工对城市关系持不信任态度的重要原因是城乡二元体制下所造成的地域和农村户籍的观点[23]。同时应该注意到90后农民工对网络关系建立便捷性的满意度最高,其中西部地区和东部地区持平,在80后农民工中,东西部地区表现出较大的地区差异。

表4 基于地区和出生年代分组的新生代农民工网络情感支持

情感支持作为内心体验和态度,可以部分映射出新生代农民工对于网络的主观感受。从研究结果来看,除了网络信任这一题项中部地区新生代农民工的网络信任高于西部地区,在网络情感支持的其他3个测量题项中,西部的新生代农民工对网络情感支持的满意度高于中部地区,这说明了相比东部地区,西部地区的农民工在网络情感支持中较容易得到满足,也在某种程度上说明了情感支持这一指标缓解西部地区新生代农民工的“边缘化”程度越高。

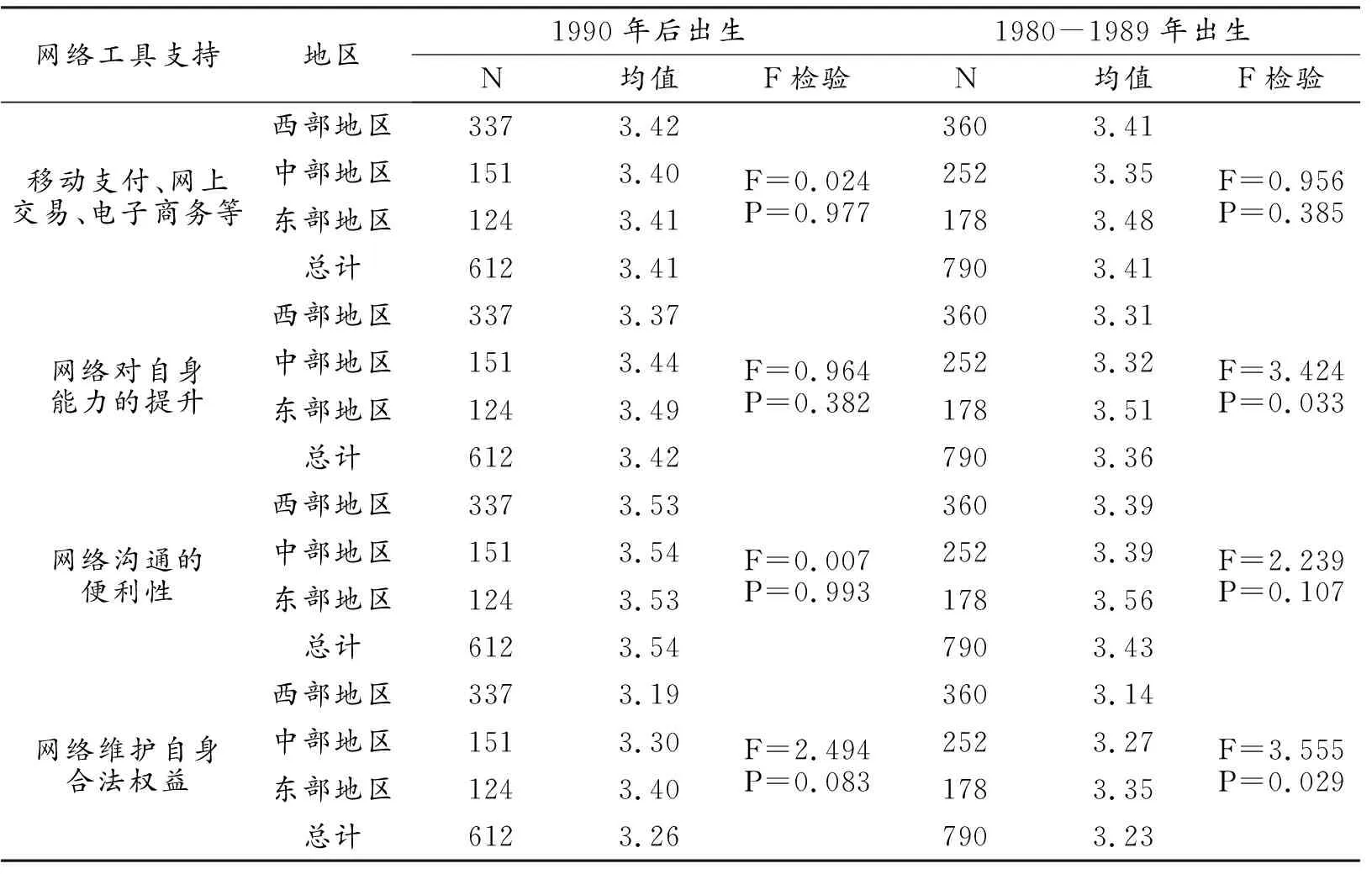

(五)基于地区和年代分组的新生代农民工的网络工具支持

从下表所示的新生代农民工的网络工具支持现状来看,新生代农民工对于网络工具支持的现状总体上是比较满意的。总体上新生代农民工对于网络维护权益方面是满意度最低的,并呈现出东中西递减的趋势。这首先说明维权方式的选择与代际有关系的,网络维权平台的建构是新生代农民工维权中重要的转折点,该平台是由我们所处社会环境中的多元主体所共同建构的。从数据也可以看出我国关于新生代农民工的网络维权体系的建设仍然不够完善。

表5 基于地区和出生年代分组的新生代农民工网络工具支持

在网络沟通的便利性上,中东西部地区的90后农民工的满意度基本持平,而在80后农民工中地区差别是最大的,这说明西部地区网络发展水平已经大幅度提高,但是在对数字技术的运用上仍然存在代际鸿沟。在网络对自身能力的提升上,东部地区的80后农民工高于90后农民工,这说明代际在网络学习和使用上具有一定影响,从动机上80后农民工的提升自身能力的欲望更强烈。新生代农民工满意度最高的是网络沟通的便利性这一变量,90后农民工之间几乎不存在地区差异,而对于80后农民工,东部较高于中西部地区。

(六)基于地区和年代分组的新生代农民工的网络社会支持

表6是根据以上新生代农民工网络社会支持各个分指标进行处理后所得出的。从表中我们可以看到,新生代农民工对于信息支持、情感支持和工具支持这三个都持比较满意的态度。其中满意度最高的是工具支持,呈现出东部地区高于中部地区高于西部地区的趋势;新生代农民工对于友伴支持现状不太满意,从满意度上来看与其他三者的差距较大,从代际和地区上反映出的格局是东部地区高于中部地区高于西部地区,90后农民工获取到的网络社会支持程度比80后农民工更高。

表6 基于地区和出生年代分组的新生代农民工的网络社会支持

从代际差别上来看,90后新生代农民工在情感支持、工具支持上的满意度高于80后新生代农民工,两者的差距并不大。80后农民工对信息支持的满意度高于90后农民工,这从侧面反映了年龄并没有影响其通过网络进行信息接受的能力,同时也反映了其对网络提供的信息支持的需求也越高。因此本文提出的假设1和2得到初步验证。

四、基于回归检验的新生代农民工主观幸福感的影响因素分析

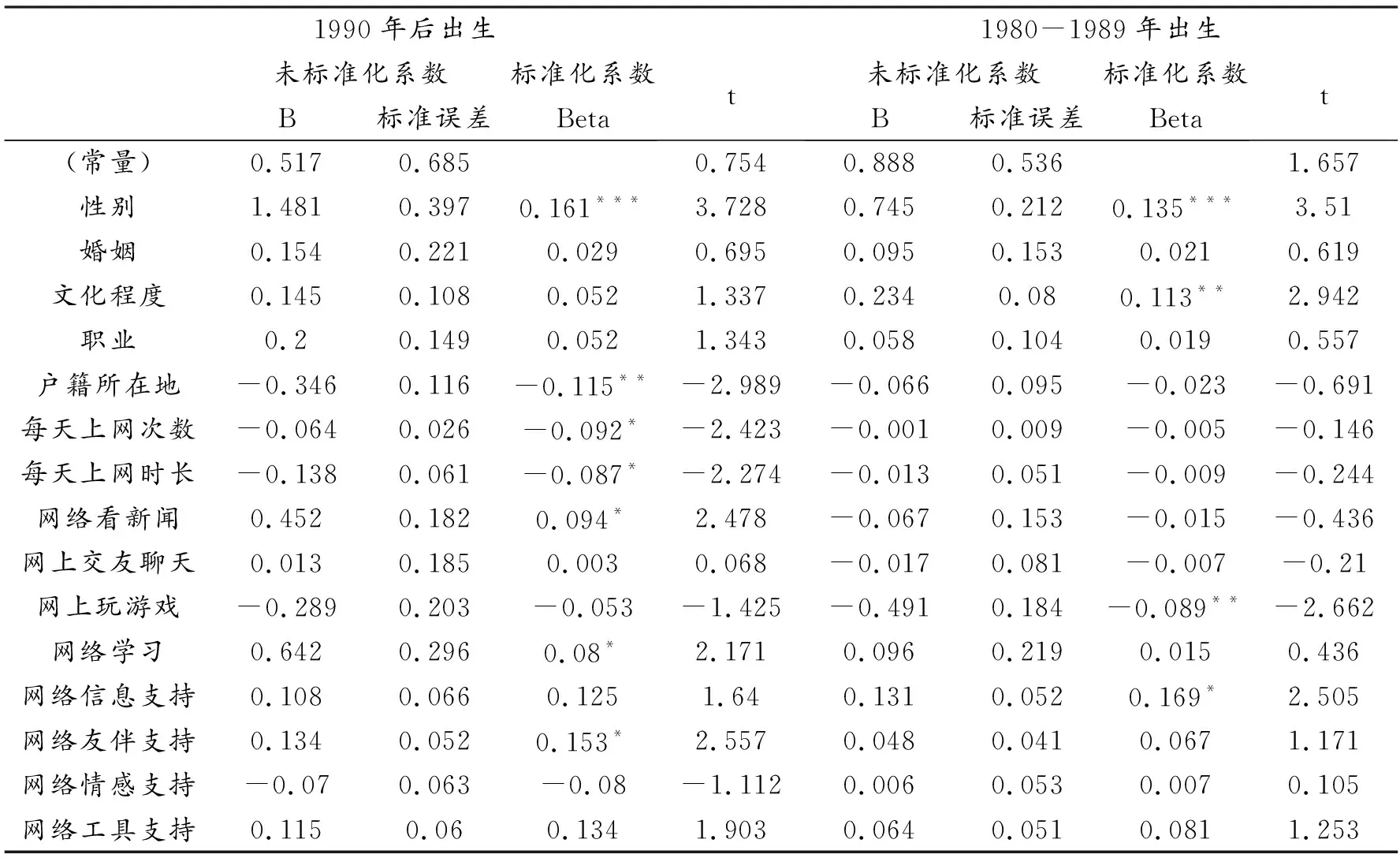

表7是为全面分析研究对象的主观幸福感的影响因素建立的线性回归模型得出的检验结果。考虑到不同变量之间的相互作用,本研究为清晰地呈现各个层面的变量和影响共建立4个模型,进行逐步回归。模型1是考察个体因素在新生代农民工主观幸福感中的所扮演的角色,模型2以模型1为基础,增加了媒介使用频次,模型3在媒介使用频次要素的基础上,加入媒介使用目的变量,模型4加入了网络社会支持因素进行考察,全面考察新生代农民工主观幸福感的影响要素。

表7 基于年代分组的新生代农民工主观幸福感影响因素回归检验

模型1表明在90后农民工中,性别和来源地对幸福感有显著的影响。其中,来源地对幸福感有负向影响,也即相对东部地区,来自西部地区和中部地区的农民工幸福感较低。而在80后农民工中,对主观幸福感有显著影响的是性别和文化程度这两个因素。文化程度上,文化程度较高的人相对文化程度较低的幸福指数更高。在性别差异上,女性相对男性来说主观幸福感更高,其他因素因其代际呈现出细微影响,但并未呈现显著性差异。

纳入媒介使用变量后,90后农民工的性别、文化程度、职业、户籍所在地、每天上网次数和时长都和其主观幸福感呈现出较为显著的影响,与模型1有变化的是增加了职业这个与幸福感显著相关的因素。在媒介使用频次变量中,与其主观幸福感呈现负相关性的是上网次数和时长,在90后农民工当中,上网时长和次数的增加并没有增加其主观幸福感。在80后农民工的回归结果中,媒介变量增加后,80后农民工的主观幸福感呈现显著相关的依然是性别和文化程度,与模型1一致。

模型3显示,网络使用目的这一要素的纳入基本上没有改变模型2的结果。网络看新闻和网络学习对90农民工的主观幸福感呈现显著影响,其中网络学习对90后农民工的影响回归系数最大,影响因素排名第二的是“网络看新闻”这一题项,这说明当90后农民工将媒介作为提升自身能力和见识的工具时,媒介使用会增加其幸福感,若将媒介作为休闲娱乐的工具,媒介对人们的幸福感会起到反向作用。这与韦路提出的当人们选择社交媒体进行自我展示和表达时,幸福感与其呈正相关;然而,如果人们将社交媒体作为观察世界和社会的窗口,幸福感知则会降低是有相似之处的[24]。对于80后农民工来说,上网玩游戏这一目的与其主观幸福感的提升呈现负相关性,网络游戏会降低80后农民工的幸福感。

模型4将个人、媒介使用因素和网络社会支持指标全部纳入其中,全面考察主观幸福感的影响因素。首先,从网络社会支持指标来看,网络友伴支持与90后农民工的主观幸福感呈现显著影响,而对于80后农民工,网络信息支持与其主观幸福感呈现显著影响,验证了假设1和2。同时也反映了代际的差异使得新生代农民工内部网络支持指标的需求出现分化,对于90后农民工来说,网络中提供的来自友伴的支持是能有效提升其幸福感的,相关的因素是网络归属感、安全感和参与感。而对于80后农民工而言,能够促进他们幸福感提升的是网络信息提供的支持体系,也即对于技能培训、就业信息、生活服务信息和相关网络课程教育的有效供给。从代际差异可以看出,80后农民工更希望通过网络提供的支持体系提升自我,实现自我技能的提升,而90后农民工更希望能从网络中获取友伴的支持。然而网络情感支持与网络工具支持对幸福感并不具有显著性影响,假设3与4被证伪。

五、结论与讨论

在互联网时代,更多元化的网络社会支持模糊了现实与网络的边界,突破了长期以来网络对人们生活影响的简单认知。本文基于网络社会支持的视角对新生代农民工的主观幸福感现状进行分析,不仅有助于了解这个时代新生代农民工的整体幸福状况,同时还探讨了不同代际和地区(来源地)新生代农民工的幸福感状况。同时以结构化角度来分析网络社会支持的各种维度,探讨网络社会支持指标对新生代农民工主观幸福感的影响。

结果发现,总体上新生代农民工的主观幸福感居于中等水平,从代际变量上来看,80后农民工对于主观幸福感的感知高于90后农民工;从来源地的差异上,来自东部区域的农民工的主观幸福感高于中西部地区。从网络社会支持的指标上来看,新生代农民工对于信息支持、情感支持和工具支持总体上比较满意,在满意度上呈现出90后高于80后农民工,东部地区高于中西地区的整体格局。新生代农民工的主观幸福感在不同程度上受到了性别、文化程度、职业、网络使用频次和时长以及上网目的的影响。在线性回归检验中发现,在网络支持指标当中与新生代农民工的主观幸福感有显著影响的是友伴支持和信息支持。

以往学者关于新生代农民工的时间界定是20世纪80年代,本文对新生代农民工群体进行了进一步代际细分,将研究对象划分为80后农民工和90后农民工,并对其呈现出的网络社会支持现状和主观幸福感现状进行分析。研究发现在网络社会支持视角下影响80后农民工和90后农民工的主观幸福感的维度是有所差异的,对80后农民工幸福感有正向影响的是网络信息支持,而对90后农民工幸福感有促进作用的则是网络友伴支持,这从侧面反映出来与80后农民工追求的“务实”目标相比,90后农民工更加追求精神上的充盈感,也说明新生代农民工群体内部呈现对于网络社会支持需求兵分两路的现象,应进一步加强关于网络信息支持和网络友伴体系的建设和完善。其次,80后农民工对幸福感的感知更为强烈。从来源地看,东部地区80后农民工的主观幸福感是最高的,这说明了对中西部地区的新生代农民工的网络社会支持体系不够完善,需要考量来自中西部地区的农民工的网络支持需求构建更加全面的支持体系。以往人们在进行网络社会支持测量时会忽略来源地因素,由于网络的公共属性,人们认为个体从网络中获取到的支持是一样的,却忽略了因地区因素和代际因素所形塑的农民工的异质需求。幸福本就是建立在人的需要及其满足基础之上的满意生活状态及其体验,[25]学界之前的研究多关注其客观生活状态以及心理体验,却忽视了需要满足这个幸福的基础条件。因此在完善网络社会支持体系时,要深入了解不同代际或是不同来源地的新生代农民工的网络支持需求。

随着网络和生活结合的程度越来越深,网络社会支持如何作为社会支持更加强有力的补充应成为我们研究的议题。在幸福中国战略实施下,了解和把握新生代农民工在网络中得到的支持体系与其幸福感知的关系,是提升新生代农民工幸福感的有效路径。从网络社会支持视角出发深入考量代际和来源地差异,完善针对不同代际和地区的新生代农民工的网络社会支持体系,从而提升新生代农民工在网络社会的幸福感,助力幸福中国战略的实现。