丹东市水土流失分区防治对策

迟 铭

(丹东市水务服务中心,辽宁 丹东 118000)

党的十九届五中全会将“生态文明建设实现新进步”确立为“十四五”时期经济社会发展的主要目标之一,并提出要“科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理”,为新时期水土保持工作指明了方向,同时也提出了更高的要求。丹东市位于辽宁省东南部,是中国最大的边境城市,根据《第一次全国水利普查水土保持情况公报》,全市水土流失面积为4 571.58 km2,占该市土地总面积的39.37%。多年来,丹东市不断加快综合治理步伐,仅“十三五”期间,水利行业共投入9 245.59万元用于水土流失治理,累计完成治理面积137.08 km2。同时,随着《丹东市水土保持规划(2016—2030年)》(以下简称《规划》)的批复实施,明确了今后一个时期丹东市水土保持工作的发展蓝图和宏观方略。水土保持区划作为《规划》的基础,为水土保持总体布局以及资源的优化配置提供了科学依据。本研究以丹东市水土保持区划所确定的各分区为单元,根据各分区的水土流失现状和防治需求,综合考虑气候特征、地形地貌、河流水系、土壤植被、社会经济等因素,制定了水土流失分区防治对策。

1 区划原则

丹东市水土保持区划原则包括:区内相似性和区间差异性原则;区域共轭性与取大去小原则;主导因素和综合性相结合原则;以地带性因素为主,兼顾非地带性因素原则;定性分析与定量分析相结合原则;遵循和继承全国及辽宁省水土保持区划分区界线、把握与上级分区的差异性、保持行政界线的完整性原则。

2 区划指标和方法

2.1 区划指标

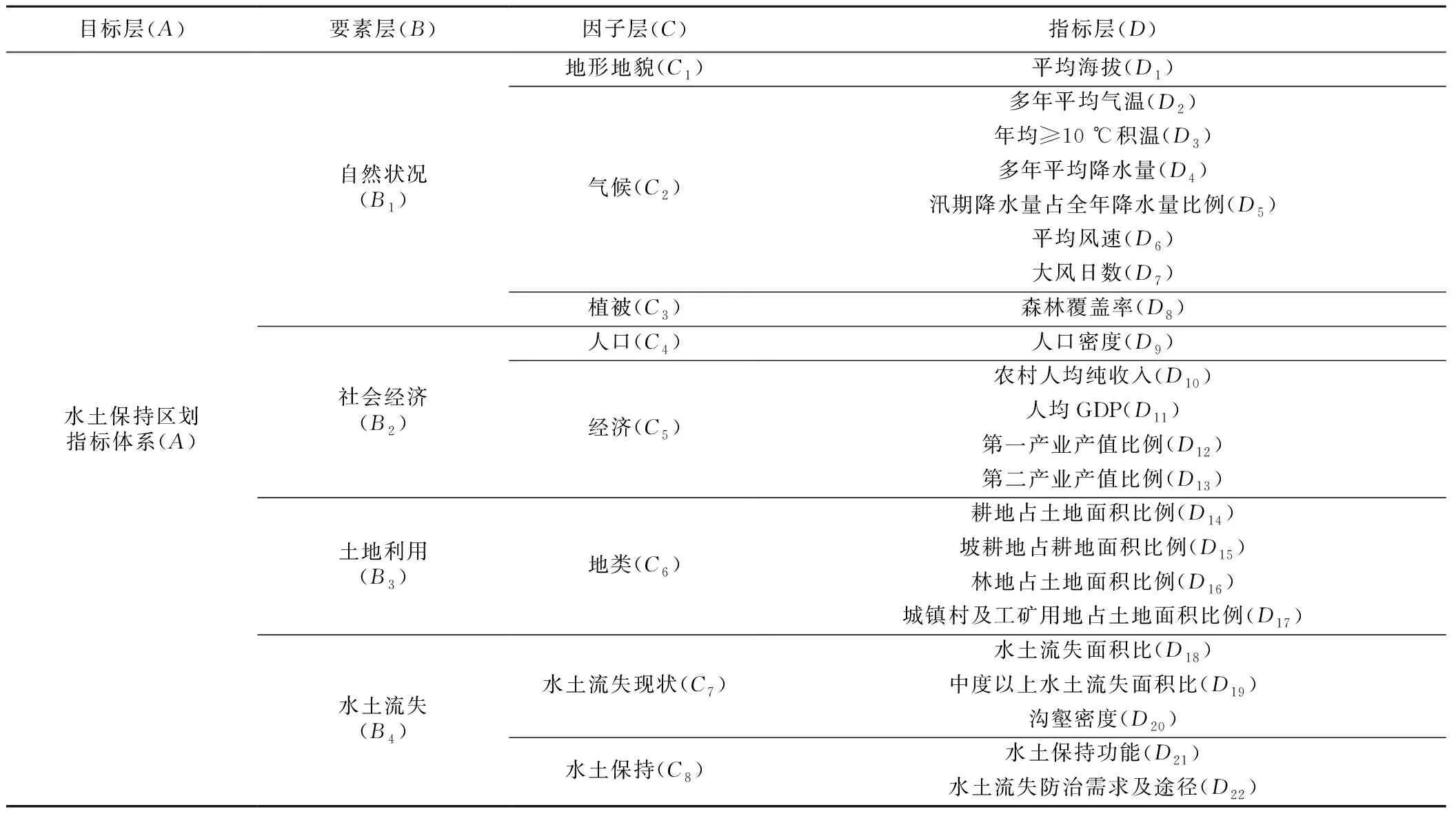

丹东市水土保持区划指标体系由目标层、要素层、因子层和指标层4个层次构成。目标层即建立水土保持区划指标体系,是开展水土保持区划的基础和关键,涵盖了影响水土流失治理的各项主要因素,客观反映了自然、社会、经济对水土保持工作的影响;要素层包括自然状况、社会经济、土地利用和水土流失等要素,综合体现水土保持各影响因子;因子层由地形地貌、气候、植被、人口、经济、地类、水土流失现状、水土保持等各项指标构成;指标层的选择需要根据各区域的实际情况及数据来源确定,是各影响因素的具体体现。丹东市水土保持区划指标体系见表1。

表1 丹东市水土保持区划指标体系

2.2 区划方法

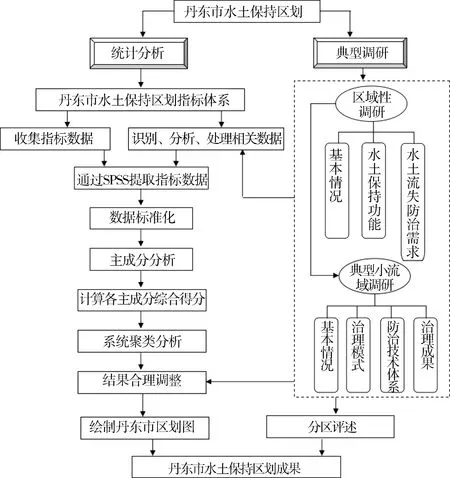

在沿用辽宁省水土保持四级区划成果的前提下,建立丹东市区划指标体系,确定划分的原则、依据、指标和方法。收集已有的水土保持区划及相关区划成果,系统分析丹东市自然概况及水土流失现状。充分利用水土保持规划数据库,运用主成分分析和聚类分析等方法,结合经验进行合理微调,确定丹东市水土保持区划成果。通过区域性调研和典型小流域调研,开展水土保持功能评价,提出不同分区的水土流失治理模式。依据丹东市水土保持区划相关研究结果,结合自然条件、社会经济条件、土地利用现状和水土流失现状等分析结果,分析评价丹东市水土保持区划的可行性和必要性,并结合各县(市、区)实际情况,开展丹东市水土保持区划划分工作。丹东市水土保持区划划分方法与步骤见图1。

图1 丹东市水土保持区划方法与步骤

3 数据来源

平均海拔数据通过地理信息系统从辽宁省数字高程模型中提取;气象数据来源于丹东市具有代表性的气象台(站)1981—2014年历年平均值;社会经济数据来源于《丹东统计年鉴(2015)》,除时段数据外,时点数据均为2014年统计数据;土地利用数据来源于辽宁省国土资源调查数据;水土流失数据来源于辽宁省土壤侵蚀数据库。

4 区划成果

丹东市共包含6个县(市、区)。运用主成分分析法和系统聚类分析法,将收集到的6个县(市、区)的相关指标数据建立数学模型,并利用SPSS19.0统计分析软件进行求解,最终将丹东市分为4个水土流失分区,分区结果见表2。

表2 丹东市水土流失分区结果

5 水土流失分区防治对策

5.1 中部低山丘陵人居环境水质维护区

该区位于丹东市中部,包括元宝区、振兴区和振安区3个市辖区,土地总面积为941.15 km2,水土流失面积为281.12 km2,占土地总面积的29.87%,平均土壤侵蚀模数为2 609 t/(km2·a),土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主。该区是丹东市主要的居民生活区和重点开发区域,人口密集,经济以工业、金融业和旅游业等为主,水土流失防治以人居环境维护、水质维护、自然景观保护和河湖沟渠边岸保护为重点。

该区具有人口密度大、经济活动相对集中的特点,应将城市水土保持工作纳为重点。着重加强城市水土保持生态建设,遏制人为破坏活动,打造现代化人居环境;恢复和保持城市河湖水面,减少生产、生活废弃物排放,维护人居环境安全;以城市规划为基础,以生产建设项目为单元,重点监管城镇基础设施建设、交通道路及房地产开发等生产建设项目的水土保持工作,强化生产建设项目水土保持方案审批,加强执法监督;对城市废弃地和裸地进行生态修复,加强河流湿地生态修复与保护,维护河流湿地生态环境。

5.2 东部山地水源涵养生态维护区

该区位于丹东市东北部,包括宽甸满族自治县,土地总面积为6 111.53 km2,水土流失面积为1 572.84 km2,占土地总面积的25.74%,平均土壤侵蚀模数为2 217 t/(km2·a),土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主。该区是丹东中部地区的生态屏障,水土流失防治以水源涵养、水质维护、生态维护、江湖源区保护、水源地保护、自然景观保护及生物多样性保护为主。

该区水土流失治理以预防为主,并采取具有调节径流、蓄水保土功能的水土保持措施,为江、河、水库提供充足、优质水源。实行以小流域为单元的综合防治,在水源地重点建设生态清洁小流域,严禁人为破坏,依法保护森林资源。对疏林地采取以封禁治理为主,补植落叶松、红松等用材林为辅的方式,利用生态系统自我修复能力,充分发挥水源涵养、保持水土的作用,促进植被恢复。在坡度缓、土层厚的坡地实施工程整地,修筑截排水沟,选择适宜的苹果、桃、梨等果树品种进行栽植。对坡耕地采用保水保土的农业耕作措施,通过修建梯田、地埂植物带等方式,减少地表径流。

5.3 西部山地丘陵防灾减灾水质维护区

该区位于丹东市西北部,包括凤城市,土地总面积为5 515.23 km2,水土流失面积为2 160.87 km2,占土地总面积的39.18%,平均土壤侵蚀模数为2 607 t/(km2·a),土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主。该区自然资源丰富,森林覆盖率较高,经济以工业、农业和旅游业为主,开发强度大,水土流失较为严重。本区域内水土流失防治重点为严格遏制无序开采矿山资源、过度放养蚕场、林木乱砍滥伐等人为破坏水土保持设施的现象,营造良好的生态环境;通过减轻面源污染,进一步改善水质,充分保障供水安全;防止山洪、泥石流等自然灾害的发生,保护人民生命财产安全。

该区水土流失防治以小流域为单元,按山地走势及人为活动情况,因地制宜布设防治措施。在山地坡面上部人为活动较少区域,重点开展生态修复,栽植以落叶松、红松为主的水土保持林。在人为活动频繁的农业种植区,重点开展生态治理,对现有的退化板栗园、沙化蚕场实施改造。在坡地下缘散布的耕地,开展石埂梯田修复,并选择有一定经济效益的灌木如刺五加、刺嫩芽等特色植物布设地埂植物带,改良土壤性质。对区域内的侵蚀沟和小河道两侧,重点开展生态保护,对破坏严重的沟(河)道,从生态保护的角度进行治理,在坡面汇流的侵蚀沟修筑石谷坊、植物谷坊,并适当栽植固沟林;小河道两侧因地制宜营造由乔、灌、草配置而成的植被过滤带;修筑排洪沟,实施护岸工程,提高行洪能力。

5.4 南部低丘平原土壤保持人居环境维护区

该区位于丹东市南部,包括东港市,土地总面积为2 398.82 km2,水土流失面积为556.75 km2,占土地总面积的23.21%,平均土壤侵蚀模数为2 749 t/(km2·a),土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主。该区地形以低山丘陵为主,南部为海岸岗台地和海滨平原,水产资源丰富,人口密集,经济较发达,是丹东市重要的粮食产区。该区水土流失防治重点以水土保持、人居环境维护、农田防护、土地生产力保护、河湖沟渠边岸保护及城镇道路工矿企业防护为主。

该区域广布丘陵山地,应重点加强北部山区水土流失综合治理,积极保护水土资源。在山地灾害易发区开展坡面和沟道的综合整治,减少泥石流、滑坡的发生;远山高山实行封育治理,种植水土保持林;调整坡地种植业结构,积极发展果树生产;改造坡耕地,实施高标准农田建设,大力推动设施农业发展。对南部海岸岗台地和海滨平原开展农田保护及河湖沟渠岸边防护,实施沿海防护林生态保护工程,不断提高人居环境质量。加强区域内节水灌溉和小型水源工程建设,提高水资源利用效率;加强面源污染治理和农村环境保护,提倡清洁生产,大力发展生态农业和有机农业。

6 结 语

推动水土保持高质量发展是全面贯彻新发展理念、全面推进乡村振兴、促进经济社会高质量发展的必然要求。因此,应创新水土流失治理模式,以满足新时期水土流失治理需求。丹东市水土流失治理要在综合考虑区域自然条件、经济条件、社会环境和群众需求的基础上,根据水土流失状况,采用具有针对性、可操作性的水土流失分区防治对策,建立水土资源保护与合理利用的长效机制,不断以新思路、新理念和新体系推动水土流失综合治理与农业生产能力提升、特色产业发展有机结合,推进区域经济协调发展,巩固脱贫攻坚成果,实现乡村振兴。