意思自治原则在国际商事法庭中的运用

王彦志,范冰仪

(吉林大学 法学院,吉林 长春 130012)

近年来,专门的国际商事法庭正在逐渐发展成为一种新兴的国际商事纠纷解决途径。在过去的十余年中,诸多国家和地区设立了解决国际商事争端的专门性法庭,我国亦不例外(1)我国国际商事法庭由最高人民法院设立,最初包括位于深圳的第一国际商事法庭以及位于西安的第二国际商事法庭。2020年11月,苏州国际商事法庭正式启用,其作为苏州市中级人民法院涉外专门审判机构,集中管辖苏州市范围内有关的涉外商事案件。。由于国际商事法庭致力于集诉讼和仲裁之所长(2)Stephan Wilske,“International commercial courts and arbitration-alternatives,substitutes or Trojan horse”,Contemporary Asia Arbitration Journal,Vol.11,No.2,2018,pp.157-159.,高度的意思自治作为国际商事仲裁的传统特征(3)See Arthur W. Rovine,“Contemporary issues in international arbitration and mediation”,Leiden:Brill Nijhoff,2014,pp.2-3.,是完善国际商事法庭机制的一个关键切入点。尽管各国国际商事法庭在构建之时认识到了意思自治的重要性,将充分尊重意思自治视为应然目标,但在具体的规则体系中,意思自治作用的制度却颇具差异,允许意思自治的限度也不尽相同。我国国际商事法庭对于意思自治的态度趋于保守,相关规则在国际民事诉讼的原有基础上无实质性突破(4)朱伟东:《国际商事法庭:基于域外经验与本土发展的思考》,《河北法学》2019年第10期。,这使得我国国际商事法庭难以吸引国际商事主体。因此,意思自治乃我国国际商事法庭亟待强化的一个关键方面。

目前,专门针对国际商事法庭中意思自治的文献颇为匮乏。针对国际商事法庭的现行研究普遍集中于宏观和微观两个层面:宏观层面多是对整体的制度设计进行评介(5)例如,Firew Tiba,“The emergence of hybrid international commercial courts and the future of cross border commercial dispute resolution in Asia”,Loyola University Chicago International Law Review,Vol.14,no. 1,2016;Marta Requejo Isidro,“International commercial courts in the litigation market”,Max Plank Paper Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series,Vol.2,2019;何其生主编:《国际商事法院研究》,北京:法律出版社,2019年。,微观层面则是就某一项具体制度进行研究(6)主要集中于管辖权、诉讼费以及判决的承认与执行方面。。相对而言,国际商事法庭中的意思自治则是居于“中观层面”的问题。与私人化的国际商事仲裁不同,国际商事法庭无法脱离司法程序依托的主权根基,由此导致其中的意思自治无法像国际商事仲裁中一般畅通无阻。然而,仅注意到国际商事法庭与国际商事仲裁在意思自治方面难以磨灭的差异并不足够,意思自治在不同的国际商事法庭中仍然存在差异。本文欲在既有研究的基础上,透视出意思自治在国际商事法庭中不同的深度与广度并分析其成因,进而结合我国国际商事法庭的现实情况,探索如何优化意思自治。

一、国际商事法庭中意思自治的差异

(一)国际商事法庭中意思自治的体现

在国际商事法庭的程序规则中,意思自治并不局限于某一特定的制度,而是贯穿了整个争议解决过程(7)从审理前的协议管辖到审理后的判决执行,当事人意思自治在各个环节中均有所体现。,主要可划分为以下几个方面:

1.管辖权

在管辖权领域,意思自治主要体现在协议管辖制度中。从现行国际商事法庭的规则来看,所有国际商事法庭无一例外地将当事人协议管辖作为法庭管辖权的来源之一,区别即在于对当事人协议管辖设置了何种要求,法庭规则对此施加的要求愈高、愈多,相应地说明意思自治的空间愈为有限。

总体来看,协议管辖规则中的明确要求多见于两方面,一为协议形式,二为实际联系。对于协议形式,国际商事法庭一般要求当事人以书面协议的形式将争议提交管辖。新加坡国际商事法庭虽然也要求协议管辖的书面形式,但在规则中对书面形式进行了扩大解释,指明这种形式并不拘泥于字面上的一般意义,还包括口头、行为及电子形式(8)Supreme Court of Judicature Act (O.110,r.1) (2) (e).,因此在实质上更为灵活。对于实际联系要求(9)即指当事人在协议约定争议由国际商事法庭管辖时,该争议需要与被选择的国际商事法庭有实际联系。,其被认为在某种程度上对当事人在争议解决方面的意思自治构成了一种侵蚀(10)刘仁山:《我国批准〈选择法院协议公约〉的问题与对策》,《法学研究》2018年第4期。。目前,对当事人协议管辖施加实际联系限制的国际商事法庭仅有我国国际商事法庭与卡塔尔国际法庭和争端解决中心,但后者表示未来很可能会修改这一要求,从而摒弃上述制约(11)蔡伟:《国际商事法庭:制度比较、规则冲突与构建路径》,《环球法律评论》2018年第5期。。

除了前述常见要求之外,德国国际商事法庭在协议管辖方面还施加了一个非传统性的限制,即当事人一致同意用英文审理案件(12)See Giesela Rühl,“The resolution of international commercial disputes-what role (if any) for continental Europe”,American Journal of International Law Unbound,Vol.115,2021,pp.12-13.。荷兰国际商事法庭的程序规则也将“当事人一致明示同意用英语审理”作为管辖权要件(13)See Giesela Rühl,“The resolution of international commercial disputes-what role (if any) for continental Europe”,pp.14.。有学者认为,这样的规定相对于一般国际商事法庭的管辖权规则更加严格(14)毛晓飞:《独特的德国国际商事法庭模式——解析〈联邦德国引入国际商事法庭立法草案〉》,《国际法研究》2018年第6期。。然而,笔者认为,“一致同意适用英文审理”的要求表面上使得协议管辖的“门槛”升高,但鉴于用英语审理案件是绝大多数国际商事法庭的现实选择,甚至有部分国际商事法庭排他性地将英语作为庭审语言,因此这样的要求更类似于一种重申和强调,很难对当事人的意思自治构成实质性威胁。

若将施加于协议管辖的要求视作对意思自治的消极性限制,那么与之对应的,在管辖权方面为当事人创设更多的选择空间则等同于对意思自治的积极贯彻。例如,新加坡国际商事法庭在关于“国际性”与“商事性”的规定中指出,当事人可合意约定将纯粹的新加坡国内案件转化为国际商事争议(15)Supreme Court of Judicature Act (O.110,r.1) (2) (a).,商事性的认定也可依据当事人的约定(16)Supreme Court of Judicature Act (O.110,r.1) (2) (b).。荷兰国际商事法庭也允许当事人协议约定争议的性质(17)荷兰国际商事法庭官方网站,https://netherlands-commercial-court.com/jurisdiction-netherlands.html,2021年6月27日。。此类规定为当事人意思自治赋予了更为广阔的空间。

2.语言

语言不仅是国际商事法庭赖以彰显“国际化”的创新工具之一,更是当事人在程序中践行意思自治的关键所在。绝大多数国际商事法庭将英语确定为庭审语言,正如迪拜国际金融中心法院,其中心目标之一就在于为阿联酋业已建立的阿拉伯语司法体系提供补充,因此设置为一个所有程序和文件均采取英语的国际商事法庭(English-language-only Court)(18)迪拜国际金融中心法院官方网站,https://www.difccourts.ae/faq/,2021年7月1日。。在这样的国际商事法庭中,当事人在语言方面几乎没有意思自治的空间。荷兰商事法庭虽然将当事人一致同意用英语审理作为取得管辖权的前提条件,但法庭允许在提交原始材料后,根据双方当事人的一致要求将全部或部分诉讼程序使用荷兰语审理(19)Rules of Procedure for the International Commercial Chamber of the Amsterdam District Court (Netherlands Commercial Court) and the Amsterdam Court of Appeal (Netherlands Commercial Court of Appeal),Art.2.1.1.。卡塔尔国际法庭和争端解决中心虽然通常使用英语审理案件,但鉴于阿拉伯语是本国的官方语言,因此在当事人达成合意的情况下,法院将使用阿拉伯语对案件进行审理(20)The Qatar Financial Centre Civil and Commercial Court Regulations and Procedural Rules,Art.3.2.。另外,法国商事法院与布鲁塞尔国际商事法庭也在将英语作为主要语言的情况下允许当事人选择其他语言(21)The Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs,“Building competence in commercial law in the member state”,PE 604. 980,2018;See Eric Peetermans and Philippe Lambrecht,“The Brussels International Business Court:Initial overview and analysis”,Erasmus Law Review,Vol.12,No.1,2019,pp.45-46.。英语并非我国国际商事法庭的工作语言,但在我国国际商事法庭中,一旦当事人提交英文证据材料取得对方同意,便无须再提交中文翻译件(22)参见《最高人民法院关于设立国际商事法庭若干问题的规定》第九条。。

3.诉讼程序

国际商事法庭允许当事人约定诉讼程序相关事项一般被视作程序灵活性的表现(23)See Johannes Landbrecht,“The Singapore International Commercial Court (SICC)-an alternative to international arbitration?”ASA Bulletin,Vol.34,No.1,2016,pp.120.。通过不同国际商事法庭在诉讼程序设置方面的灵活程度,结合是否对当事人的意愿加以考虑,也可检视意思自治在不同国际商事法庭制度中的践行空间。

英国商事法院规则中专章设置了灵活审理制度,该制度允许当事人通过协议的形式选用适合于特定案件的程序,这些程序包括诉前证据开示、证人证言、专家证据以及庭审材料的提交(24)Practice Direction 51N-Shorter and Flexible Trials Pilot Schemes,Art.3.2.。在适用灵活程序的案件中,常规的审判程序可基于当事人的协议进行调整(25)Practice Direction 51N-Shorter and Flexible Trials Pilot Schemes,Art.3.5.。阿布扎比全球市场法院虽未专门设置建立在意思自治基础上的灵活程序,但其同样在证据开示环节中引入了意思自治,允许当事人以协议形式对常规的证据开示进行变通(26)ADGM Court Procedure Rules 2016,Art.86 (4).。新加坡国际商事法庭在诉讼程序方面的当事人意思自治体现于证据规则的适用,当事人可合意约定外国证据规则的适用(27)Supreme Court of Judicature Act (O.110,r.23).,而其他国际商事法庭普遍适用本国或法庭专门的证据规则。然而,这种适用并非完全由当事人意思自治主导,而是由当事人达成协议后提出申请,法庭可出于对公正、便捷和经济的考量对协议进行修改,或者增设其认为适当的条件(28)Supreme Court of Judicature Act (O.110,r.23) (3),(4).。因此,固然当事人可以在证据规则方面行使意思自治,但协议的具体内容及其运作最终仍然由法庭来确定。这一点与国际商事仲裁形成了鲜明的对比,后者只在当事人对程序规则的意思自治违反仲裁法或仲裁机构规则中的强制性规定时才予以排除(29)Dalma R. Demeter and Kayleigh M. Smith,“The implications of international commercial courts on arbitration”,Journal of International Arbitration,Vol.33,No.5,2016,pp.446.。

4.其他领域

除上述传统领域之外,少数国际商事法庭也将意思自治扩展至其他制度中。新加坡国际商事法庭针对程序保密性的规定即为一例。法庭规则允许法院在当事人协议的基础上决定程序以保密方式进行,但仅可针对与新加坡无实际联系的“离岸案件”(30)Supreme Court of Judicature Act (O.110,r.30).。有学者指出,新加坡国际商事法庭这种有限的保密性存在着弊端:首先,新加坡国际商事法庭将保密性这一于当事人至关重要的问题交由法庭进行自由裁量;其次,离岸案件的限制将使得许多案件根本无法启动对保密性的选择(31)Dalma R. Demeter and Kayleigh M. Smith,“The implications of international commercial courts on arbitration”,pp.449.。纵然新加坡国际商事法庭在保密性方面的当事人意思自治是不彻底的,但这已是现有国际商事法庭在保密性方面适用当事人意思自治的仅存实例,且在实践中已经得到了适用。在新加坡国际商事法庭裁决的第一案——BCBC v. PT Bayan Resources案(32)BCBC Singapore Pte Ltd v. PT Bayan Resources TBK,[2016] SGHC (I) 1.中,当事人即合意提出保密申请并得到法庭的支持,法庭对于保密申请的最终决定包括:与财政报告及技术图的相关档予以密封;任何人不得披露或公开密封档;在必要的情况下,关于密封档内容的质证应当以秘密方式进行(33)See Hwee Teh and Justin Yeo,“The Singapore International Commercial Court in action”,Singapore Academy of Law Journal,Vol.28,No.2,2016,pp.711-712.。

另外,新加坡国际商事法庭还在上诉权方面引入了意思自治,规定当事人可通过协议的形式来取消或限制上诉权(34)Singapore International Commercial Court Practice Directions 2019,Art.139.。迪拜国际金融中心法院则率先在判决执行方面引入了当事人意思自治。由于在境外执行迪拜金融中心法院的判决存在较大困难(35)See Zain Al Abdin Sharar and Mohammed Al Khulaifi,“The Courts in Qatar Financial Centre and Dubai International Financial Centre:A comparative analysis”,Hong Kong Law Journal,Vol.46,No.2,2016,pp.546.,迪拜国际金融中心法院允许当事人基于协议将中心法院判决转化为仲裁裁决(36)Amended DIFC Courts Practice Direction No.2 of 2015.。

(二)国际商事法庭中意思自治的比较

如前文所述,国际商事法庭制度中当事人意思自治相关规则呈现出一种多样化的态势。就某一特定的国际商事法庭而言,这些具体的规则中蕴含着意思自治的总体情况。笔者将现行国际商事法庭中的当事人意思自治划分为三类。

第一种类型是处于引领地位、高度创新的意思自治,最具代表性的即新加坡国际商事法庭。此种类型以高水平的当事人意思自治为核心特征,但这种高水平的意思自治并不仅限于国际商事法庭所推崇的在一般意义上优于诉讼的意思自治,而是意指在国际商事法庭的横向比较中占据竞争优势的意思自治。这种竞争优势可体现于两方面,分别是意思自治的深度与广度。荷兰国际商事法庭允许当事人合意约定争议的性质,英国商事法院制定的灵活审理程序以及迪拜国际金融中心法院准予当事人通过协议将该法院判决转化为仲裁裁决等做法都彰显出意思自治在特定制度中比其他多数国际商事法庭得到了更深入的推进。但鉴于上述国际商事法庭基本仅在某一制度中展现出这种优越性,因此其中的意思自治仅具备深度,广度却不足。反观新加坡国际商事法庭,其在管辖权、诉讼程序、证据规则的适用、外国法查明、保密性以及上诉权等内容中均引入了意思自治,且在证据规则、保密性及上诉权等方面独辟蹊径,采取了富有开创意义的制度设计,可谓兼具了意思自治的深度和广度。因此,在新加坡国际商事法庭中,意思自治的地位是具有引领性的。甚至可以说,新加坡国际商事法庭的规则基础即为当事人意思自治(37)See Adeline Chong and Man Yip,“Singapore as a centre for international commercial litigation:Party autonomy to the fore”,Journal of Private International Law,Vol.15,No.1,2019,pp.102.。

第二种类型是适度革新、有限探索的意思自治,大多数国际商事法庭中的意思自治皆可被归为此类。这种意思自治不像新加坡国际商事法庭那样广泛和深入,但也在某些方面进行了有益的探索。前文中提到的在某项制度中深入推进了意思自治的荷兰国际商事法庭、英国商事法院及迪拜国际金融中心法院均是在意思自治方面适度革新的代表。除此之外,设立于金融自由区的国际商事法庭在当事人意思自治方面也具有革新性。这些国际商事法庭虽未在某一制度领域中展现出明显优于其他国际商事法庭的意思自治,但它们共同具备一个对于意思自治至关重要的表征:不适用建立在伊斯兰法基础上的本国法律,而适用普通法(38)确切地说,均以英国司法制度为范式来进行规则设计。。这样的做法使上述国际商事法庭在程序规则方面避开了伊斯兰法之限制。从这个角度来看,这类设于金融中心自由区的国际商事法庭也在意思自治的程度方面寻求了提升。

第三种类型是鲜有革新、保守审慎的意思自治。其程度逊色于一般国际商事法庭,具体表现为当事人意思自治在很大程度上与原有的诉讼规则无异,几乎未体现出吸纳仲裁特征这一一般优越性,典型代表为我国国际商事法庭。首先,意思自治在我国国际商事法庭的诉讼程序中近无体现(39)朱伟东:《国际商事法庭:基于域外经验与本土发展的思考》。。其次,我国国际商事法庭在协议管辖方面的意思自治基于《民事诉讼法》第34条(40)《民事诉讼法》第34条规定:合同或其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。被限缩,因实际联系的限制而普遍区别于现有国际商事法庭的规定。再次,我国国际商事法庭在语言方面几近排除了意思自治,这与迪拜国际金融中心法院这类只限英语的国际商事法庭还存在着显著区别,使用英语是国际商事法庭的普遍选择,我国国际商事法庭既未遵循通行做法,也未为当事人设置意思自治的空间,这将使得我国国际商事法庭在语言方面严重受限。总体可见,我国国际商事法庭在意思自治方面与其他国际商事法庭仍然存在着较为显著的差异。

二、国际商事法庭中意思自治差异之成因

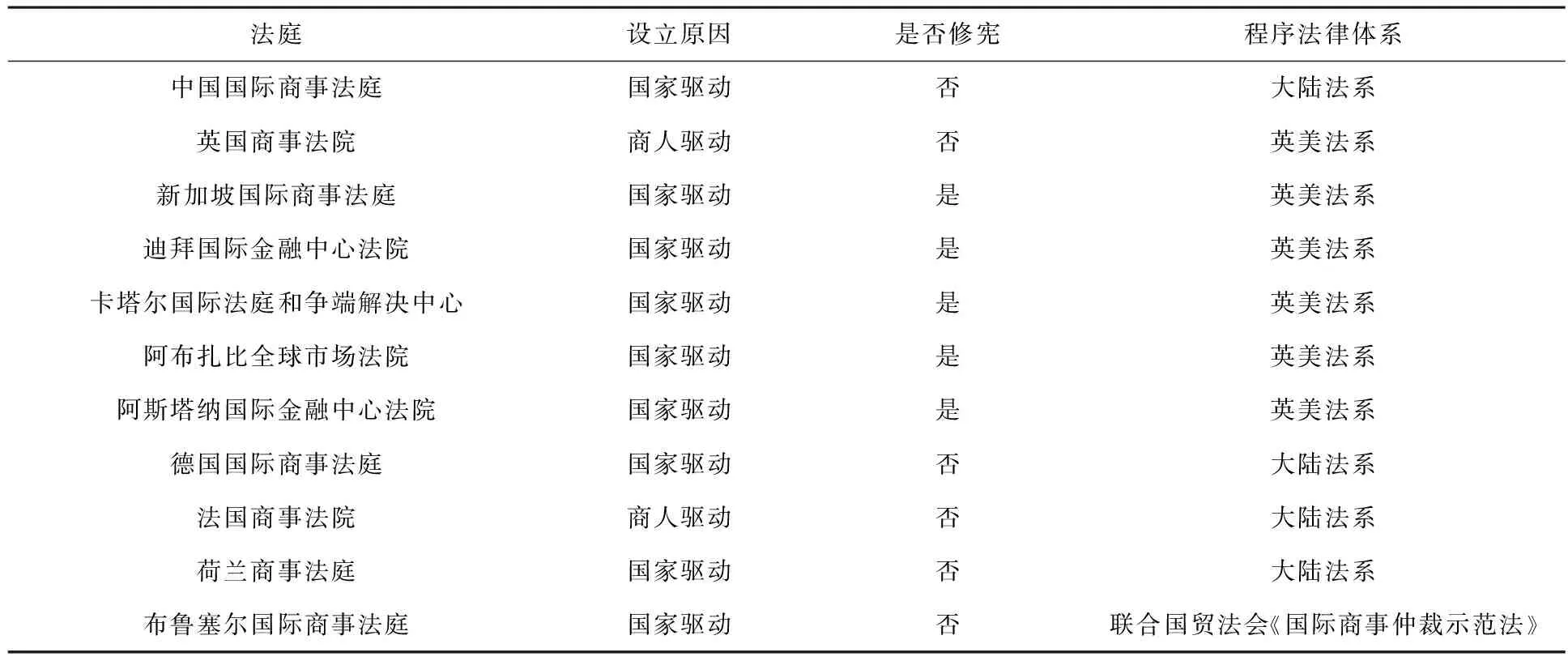

若要探析国际商事法庭中意思自治区别的成因,需率先明晰国际商事法庭优化意思自治的驱动力。国际私法中的当事人意思自治最早由法国学者杜摩兰(Dumoulin)提出(41)参见吕岩峰:《当事人意思自治原则内涵探析——再论当事人意思自治原则》,《吉林大学社会科学学报》1998年第1期。,而后又向国际私法的各个领域不断扩展(42)参见吕岩峰:《论国际侵权关系的适当法体系》,《社会科学战线》2013年第10期。。具体到国际民商事争议解决这一司法领域中,当事人意思自治的地位则关乎一国的司法竞争力。故此,充分尊重意思自治是大国司法在程序制度方面务必要贯彻的法律原则之一(43)参见刘敬东:《大国司法:中国国际民事诉讼制度之重构》,《法学》2016年第7期。。在明确了国际商事法庭提升意思自治水平的动因之后,需要识别两个问题:一是不同国际商事法庭在意思自治方面的基础条件存在何种差异;二是不同国际商事法庭在此基础上为意思自治的推进进行了何种力度的改革。笔者将影响国际商事法庭中意思自治的因素主要概括为三方面,具体如表1所示:

表1 影响国际商事法庭中意思自治的主要因素

(一)国际商事法庭适用的程序法律体系不同

国际商事法庭的程序规则依托不同的法律体系,这直接影响了规则中意思自治的水平,即便各国国际商事法庭可自主制定具体的程序规则,但此种规则根植于相应的法律体系,不免具有该法律体系的表征。笔者认为,国际商事法庭中意思自治的基础水平取决于程序规则所属的法律体系。

适用英美法系的国际商事法庭普遍以英国司法制度为规则基础。在英美法系中,当事人通过合意来决定或至少影响争议解决的具体事项是自然平常的。具体而言,在英美法系国家内进行的国际诉讼中,诸多因素都取决于当事人单方或共同的选择,甚至无需考虑法院或仲裁庭已经明确作出的决定(44)See Mary Keyes,“Party autonomy in dispute solution:implied choices and waiver in the context of jurisdiction”,Japanese Yearbook of International Law,Vol.58,2015,pp.224.。因此,程序规则以英美法系为依托的国际商事法庭在当事人意思自治方面具有一种天然优势。具体到英国司法体系,这一优势便更加明显。伦敦作为商事诉讼争议解决中心的地位与英国司法体系的优越性密不可分,英国的司法体系被公认为灵活、可预见且兼顾经济效率,为商事纠纷当事人选择诉讼地提供了充分的理由(45)See Alexandre Biard,“International Commercial Courts in France:Innovation without revolution?”Erasmus Law Review,Vol.12,No.1,2019,pp.26.,在世界范围内具有极强的竞争力。因此,将程序规则建立于英国司法制度基础上的国际商事法庭一般也会在意思自治方面取得优势。

在程序法律体系方面更具优越性的即为布鲁塞尔国际商事法庭,其程序规则并不依托于大陆法系或英美法系这两个常见的法律体系,而是创设性地引入了联合国国际贸易法委员会制定的《国际商事仲裁示范法》(以下简称《示范法》)(46)除非有特殊说明,《比利时司法法典》中的规定原则上不适用于布鲁塞尔国际商事法庭。即使案件涉及的问题在《示范法》中没有规定,《比利时司法典》也不具备提供补充性解释的地位,这种空白将交由法庭根据个案情况自行填补。。独特的程序规则是布鲁塞尔国际商事法庭最引人瞩目的创新,其考量主要在于两方面:一是考虑到当事人的国际性,意欲在两大法系之间进行调和,尤其是在证据规则方面;二是由于国际商事主体对这一规则已经较为熟悉,因此更具吸引力(47)See Eric Peetermans and Philippe Lambrecht,“The Brussels International Business Court:Initial Overview and Analysis”,pp.52.。引入《示范法》作为程序规则意味着在布鲁塞尔国际商事法庭进行的诉讼将体现出对意思自治的充分尊重,无论布鲁塞尔国际商事法庭后续在《示范法》的基础上对程序规则作出何种调整,其重视意思自治的内核无法改变。

相对于英美法系国际商事法庭和适用《示范法》的布鲁塞尔国际商事法庭,在程序规则方面我国国际商事法庭并不具有天然优势。适用英美法系的国际商事法庭及布鲁塞尔国际商事法庭在当事人意思自治方面所做的更多的是一种承袭,在承袭的基础上将原有的意思自治进行扩展。我国国际商事法庭在意思自治方面则需要大量的探索与革新,若意图与前者的意思自治达到同等地位,需要对原有法律体系进行繁多的调整。

(二)各国对国际商事法庭采取的改革力度不同

在明确了国际商事法庭中意思自治的基础水平因程序法律体系的不同而存在差异之后,由于提升意思自治的驱动力客观存在,各国国际商事法庭很可能在原有法律体系的基础上追求意思自治的深化,然而,这种深化能够达到何种程度主要取决于国际商事法庭的改革力度。如果改革力度有限,那么对意思自治的推进只能是局部的调整,而无法实现突破性的飞跃。

在判断国际商事法庭的改革力度时,国际商事法庭设立的配套措施应当被作为关键考量因素。有学者根据法律框架与运行规则将现有的国际商事法庭划分为两种类型:激进型与保守型。通过修改宪法或制定专门立法进行大刀阔斧式改革而设立的国际商事法庭属于激进型的国际商事法庭,仅通过细枝末节式的改造而设立的国际商事法庭属于保守型的国际商事法庭(48)朱伟东:《国际商事法庭:基于域外经验与本土发展的思考》。。笔者认为,在考察国际商事法庭的改革力度时也可借鉴此标准。然而,由于各国国际商事法庭普遍有专门的运行规则作为指引,单从形式上来看,这种举措无法体现出一国国际商事法庭的改革力度,应着眼于法庭运行规则以外的本国宪法及法律法规是否发生变化。

根据上述标准,按照改革力度的强弱依次递减,可将国际商事法庭划分如下几类。改革力度最大的当属新加坡国际商事法庭。为设立新加坡国际商事法庭,新加坡修法的范围覆盖了宪法及多部司法性法律法规(49)何其生主编:《国际商事法院研究》,第51页。。紧随其后的是以迪拜国际金融中心法院为首的一众金融自由区国际商事法庭。以阿斯塔纳国际金融中心法院为例,为了该法院的建立,哈萨克斯坦议会首先修改了本国宪法,允许金融中心适用专属法律制度。其后,议会于2015年通过了《阿斯塔纳国际金融中心宪法令》,批准设立阿斯塔纳国际金融中心并在其内部设立独立的法院(50)See Horace Yeung et al.,“Institutional development and the Astana International Financial Center in Kazakhstan”,Washington University Global Studies Law Review,Vol.19,No.1,2020,pp.62-63.。在此类国际商事法庭中,所属国家修改了宪法以保证国际商事法庭的运作独立于本国法律体系。其余的国际商事法庭则归属于改革力度较小的类型,但也存在着轻度修法与未经修法的区别,代表实例分别为德国和我国。为了设立国际商事法庭,德国联邦众议院公布了《引入国际商事法庭的立法草案》,这将对德国现行《法院组织法》和《民事诉讼法》作出制度性改变(51)毛晓飞:《独特的德国国际商事法庭模式——解析〈联邦德国引入国际商事法庭立法草案〉》,《国际法研究》2018年第6期。。我国并未因国际商事法庭的引入而对现行法律法规进行任何修改,相当于选择了一种最为轻微的改革力度,有学者指出,我国国际商事法庭“甚至比保守型的国际商事法庭的做法还略显保守”(52)朱伟东:《国际商事法庭:基于域外经验与本土发展的思考》。。然而,需要说明的是,国际商事法庭的改革力度并非静态的,一成不变的,当前改革力度不强的国际商事法庭很可能处于摸索阶段,随着商事审判市场需求的提升,为了追求更高的司法竞争力而转变发展策略是合情合理且顺应潮流的。

综上所述,程序法律体系中不同的意思自治基准与各国采取的不同改革力度共同决定了意思自治在国际商事法庭中的现实程度。除此之外,国际商事法庭的设立原因也对这一特征的形成产生了影响。在众多国际商事法庭中,仅有英国商事法院与法国商事法院是由于商人驱动而设立的,即因商品经济发展,商事主体商业审判的专业化程度提高,商事法院因此而产生并逐渐发展完善。其他国际商事法庭均属于国家驱动型,即国家出于经济发展的需要或者以成为区域性的争议解决中心为目标,建立本国的商事法院(53)参见何其生课题组:《当代国际商事法院的发展——兼与中国国际商事法庭比较》,《经贸法律评论》2019年第2期。。商人驱动型法院基于商事主体的需求而建立,因此在意思自治方面也更加迎合商事主体对于自治性的偏好,这也是意思自治地位偏高的一个根源性因素。我国国际商事法庭中的意思自治既不具有这种源头性的优势,在程序法律体系方面亦不具有天然优越性,并且在改革力度上表现得也最为保守,这几方面原因叠加起来,致使我国国际商事法庭在意思自治方面与其他国际商事法庭产生了差距。

三、我国国际商事法庭中意思自治的优化路径

由前文的比较分析可知,我国国际商事法庭的意思自治不仅与多数国际商事法庭的意思自治有所不同,甚至相对于我国涉外民事诉讼,其变动也是微乎其微,更多地体现为一种重申或细化。我国国际商事法庭已审结的案件也可印证这一点(54)我国国际商事法庭官方网站现已发布判决书及裁定书共计7份,从其内容看来,并未体现出当事人意思自治相对于原有涉外民商事诉讼得到强化。最高人民法院国际商事法庭官方网站,http://cicc.court.gov.cn/html/1/218/180/index.html,2021年7月10日。。总体而言,我国国际商事法庭中意思自治在深度和广度上都比较有限,这不利于我国“一带一路”乃至更广泛的国际商事纠纷解决,不利于优化我国国际营商法治环境乃至将我国打造成为新兴的国际商事争端解决中心。因此,我国国际商事法庭中的意思自治需要进一步优化。在探索如何优化我国国际商事法庭中的意思自治之前,有两点需要予以明确:

首先,应当正确认识国际商事法庭与国际商事仲裁的关系,加强优化国际商事法庭中意思自治的驱动力。现有研究认为,国际商事法庭产生于国际商事仲裁的缺陷日渐暴露的背景之下,其功能在于对国际商事仲裁进行补充,因此,二者之间并不是竞争关系(55)See Johannes Landbrecht,“The Singapore International Commercial Court (SICC)-an alternative to international arbitration?”pp.124.。尽管这一说法深得人心,但不得不承认的是,二者之间很难做到只互补而无竞争(56)See Stephan Wilske,“International commercial courts and arbitration-alternatives,substitutes or trojan horse”,pp.181.。国际商事法庭在性质上属于纠纷解决机构,若国际商事法庭在发挥纠纷解决职能时相对于国际商事仲裁不存在竞争优势,那么商事主体很难放弃后者转而选择前者。因此,国际商事法庭与国际商事仲裁之间的绝对互补更近似于一种理想化情况,或者说一种悖论。国际商事法庭与国际商事仲裁之间应当是竞争与互补并存的关系。这种合作兼具竞争的模式更有利于二者的良性发展,同时也要求国际商事法庭的设置与运行不可过多逊色于国际商事仲裁。在以意思自治见长的国际商事仲裁面前,国际商事法庭中的意思自治亦应被着重关注。

其次,应确定提升我国国际商事法庭中意思自治的指导原则。一方面,我国国际商事法庭与高度意思自治的国际商事法庭在先天条件与现实环境上都存在着差别,故不宜直接对标,而应当着力缩减差距。另一方面,我国国际商事法庭的意思自治水平已落后于绝大多数国际商事法庭,继续裹足不前只会日渐减损我国国际商事法庭的竞争力。总体而言,我国国际商事法庭优化意思自治需秉持的基本原则为:既要避免因脱离其根植的现实条件而引发的冒进和不现实,又要防止因过于审慎和保守而再度陷入“原地踏步”的境地。具体优化路径应如下:

(一)取消实际联系限制

纵观各国国际商事法庭的管辖权规定,我国国际商事法庭设置的实际联系要求可谓独树一帜。然而,我国国际商事法庭的管辖权是否因实际联系要求的存在而在真正意义上受到限缩,则是一个尚待时间检验的问题。《最高人民法院关于设立国际商事法庭若干问题的规定》在第2条关于受理案件范围的规定中引入了《民事诉讼法》第34条。需要明确的是,从我国国际商事法庭发展的角度出发,“实际联系”之所以广受诟病,原因在于其或将限制我国国际商事法庭的管辖权,使得当事人选择我国国际商事法庭管辖的协议落空,至于这一规定是否影响当事人协议选择的域外法院,则不在考量范围之内。实际上,第34条并非意在限制我国法院的管辖权,而是意在限制与争议无实际联系的外国法院的管辖权。从相关规定来看,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称《民诉法解释》)第531条中特意对“与争议有实际联系地点的外国法院”进行了强调(57)涉外合同或者其他财产权益纠纷的当事人,可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地、侵权行为地等与争议有实际联系地点的外国法院管辖。,可见:若当事人协议选择与争议无实际联系的外国法院管辖,这种协议管辖的效力将被否定;但若当事人协议选择与争议无实际联系的我国法院管辖,法律规定实则对此未置可否。从涉外协议管辖实践来看,这一点亦可得到印证。实践显示,我国法院只在当事人协议选择的外国法院与争议无实际联系时才会认定协议管辖无效(58)(2009)民三终字第4号;(2011)民提字第301号。,但并未因我国法院与争议无实际联系而否定协议管辖。因此,“实际联系”看似限制了我国国际商事法庭的管辖权,但在实然层面上未必会产生这样的效果。另外,新加坡国际商事法庭也是直到运行三年后才受理了第一起当事人协议管辖的案件,可见协议管辖制度的实效也并非立竿见影,而是需要经过一定的时间才得以展现(59)Matthew Erie,“Update on the China International Commercial Court”,13 May 2019,http://opiniojuris.org/2019/05/13/update-on-the-china-international-commercial-court%ef%bb%bf/,13 July 2021.。

然而,这并不代表“实际联系”的存在不会对我国国际商事法庭产生消极影响。尽管我国国际商事法庭尚未在实践中面临该问题(60)第一国际商事法庭审结的首批5件案件均为提级管辖。,但特殊规定本身即在当事人选择纠纷解决机构的考量范围之内。与绝大多数国际商事法庭相异的管辖规则难免会使商事主体产生条件严苛的初步印象。尽管如前文所述,即使当事人将与我国无实际联系的案件提交诉讼,国际商事法庭未必会拒绝行使管辖权。但若商事主体由于特殊的协议管辖规则根本不考虑选择我国国际商事法庭作为中立的第三方争议解决机构,遑论我国国际商事法庭的协议管辖权是否切实受限。既然“实际联系”在我国涉外协议管辖实践中并未对我国法院的管辖权产生影响,那么不妨取消这一限制,使得规则赋予当事人的意思自治更为完整和全面,使得当事人在案件无实际联系时仍可协议选择我国国际商事法庭这一情况得以清晰化,从而提升管辖规则的吸引力,助益我国国际商事法庭的国际化。

(二)识别适宜强化意思自治的领域进行率先尝试

取消实际联系的限制是我国国际商事法庭缩小与其他国际商事法庭之间当事人意思自治区别的必由之路,然而,完成这一步仅仅意味着消除了我国国际商事法庭与其他国际商事法庭在意思自治方面的重大差异,至于对我国国际商事法庭中意思自治水平的进一步提升,则需要探索适当的革新措施。笔者认为,在探索此类革新措施时,应当恪守前文所述的基本原则,即谨防冒进。若要效仿新加坡国际商事法庭的做法,在众多制度领域中全面推进意思自治并将其奉为国际商事法庭的规则基础,于我国而言并不现实。选择个别适宜的制度领域强化其中的意思自治,渐进、务实地进行改良,才是优化我国国际商事法庭中意思自治的可行进路。

需要明确的是,即使是审慎强化意思自治,修改《民事诉讼法》等法律或司法解释仍然是必要的,不可能不触动现行法律而仅仅通过个案裁判得以实现。正如上一部分所论证的取消实际联系之限制,也不免要以《民事诉讼法》的修改作为实现路径。如果认为法律及司法解释的修改程序繁冗、耗时较长,还可借鉴我国改革开放以来法制建设与发展的灵活试验方式和经验,先不必修改现行法律,而对现行法律的适用做灵活变通处理。例如,近年来自贸试验区法制建设就是采取此种方式。在自贸试验区法治创新推进的过程中,需要突破的法律障碍比比皆是(61)刘沛佩:《对自贸区法治创新的立法反思——以在自贸区内“暂时调整法律规定”为视角》,《浙江工商大学学报》2015年第2期。,这与国际商事法庭面临的情况有一定相似之处:如果不对现行法律做出灵活变通的调整,就很难实现预期政策目标。因此,正如针对自贸试验区由全国人民代表大会常务委员会授权国务院暂时调整适用有关法律一样,可针对国际商事法庭由全国人民代表大会常务委员会授权最高人民法院对《民事诉讼法》相关规定暂时调整适用。

在明确了具体路径之后,需要对优化意思自治可行的、较为稳妥的领域进行识别。对于我国国际商事法庭,可以通过允许当事人协议选择诉讼程序使用的语言来深化意思自治,即将英语列为可供当事人协议选择的语言之一。一方面,诉讼程序使用的语言属于相对较为独立的事项,对其加以调整不至于对《民事诉讼法》及其相关规定以外的法律法规产生冲击。另一方面,几乎所有现行的国际商事法庭均允许以英语进行诉讼,我国国际商事法庭若因此受到掣肘,将在国际化方面大打折扣。此外,我国国际商事法庭也可尝试在外国法查明制度中引入意思自治。新加坡国际商事法庭规定,法庭可基于当事人的申请决定外国法的适用,以当事人口头或书面提交的材料为基础,无须经过质证(62)Supreme Court of Judicature Act (O.110,r.25).。我国国际商事法庭亦可参考该做法,在当事人申请的基础上,通过法官审查的方式,适当免去对域外法律资料及专家意见的质证过程。这不仅有助于加强诉讼程序的便捷性,也能彰显国际商事法庭的专业性。并且,关于外国法查明的质证要求不是被规定在法律中,而是位于司法解释中(63)《最高人民法院关于设立国际商事法庭若干问题的规定》第八条和《最高人民法院关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》第十条。,故对其进行修改或者暂停适用的难度相对较小。需要强调的是,上述两个领域中意思自治的推进均对法官和律师的专业素质提出了更高的要求,因此须以强化我国涉外审判人才及涉外律师的培养为条件。

某些制度领域中的意思自治虽然在个别域外国际商事法庭中得到了推进,但在我国国际商事法庭中并不一定存在优化的空间。例如,迪拜国际金融中心法院允许当事人通过协议将中心法院判决转化为仲裁裁决,从而促进判决的承认与执行。这种做法短期内很难被我国采纳。原因在于,我国在司法实践中对于判决的承认与执行通常采用事实互惠原则,且对此的态度趋于严苛(64)参见徐伟功:《我国承认与执行外国法院判决制度的构建路径——兼论我国认定互惠关系态度的转变》,《法商研究》2018年第2期。。若我国国际商事法庭在判决承认与执行领域径行引入意思自治,与我国在该领域的审慎立场并不适配。此外,在证据规则的适用、保密性及上诉权方面纳入意思自治也将面临类似问题。

四、结 语

意思自治是国际商事法庭意欲从国际商事仲裁中吸纳的传统优势,其对于一国国际商事法庭的发展意义重大。不同国家的国际商事法庭都在不同深度和广度上规定和体现了意思自治。我国国际商事法庭在设立原因方面既不具备天然优势,在程序法律体系方面亦不具备较高的意思自治基准,同时由于原有法律法规体系未发生任何变化,相当于采用了强度最低的改革力度。基于上述原因,我国国际商事法庭与其他国际商事法庭在意思自治方面区分较为显著。比较而言,我国国际商事法庭中的意思自治非常有限。从强化“一带一路”国际商事纠纷解决和打造国际商事争端解决中心的考量来看,需要对意思自治予以提升。若要优化我国国际商事法庭中的意思自治,首先应当认识到国际商事法庭与国际商事仲裁之间的关系是合作兼竞争共存,因此,国际商事法庭应具备吸引商事主体的竞争优势,在意思自治方面不可显著落后于国际商事仲裁。其次,对意思自治的推进应是渐进、务实的。一方面,应取消协议管辖中的实际联系要求,避免这一实践中本不存在的限制削弱我国国际商事法庭对商事主体的吸引力。另一方面,应识别适宜的领域强化意思自治,尽量保证相关制度的调整不对现有法律产生过多冲击,可尝试由语言和外国法查明两个领域入手。