上海市普陀区桃浦地区40~60岁居民对签约服务期望研究

李小倩 孔凡婷 张静妮 寇恒娟 何小蕾

200331 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心,上海

临床调查显示,我国40~60 岁居民身体健康状况并不乐观,多数居民患有一种或多种慢性疾病、职业疾病,如高血压、高血脂、糖尿病、尘肺等,对健康保健需求显著[1]。“1+1+1”签约是指居民在自愿的基础上选择1家社区卫生服务中心的家庭医生进行签约,再根据自身健康需求与就医习惯选择1家市级医疗机构、1 家区级医疗机构进行签约,形成“1+1+1”的签约医疗组合机构[2]。签约居民可享受医疗机构制定的针对性健康管理方案、优先预约上级医院专科门诊等优惠政策[3]。但临床调查显示,我国居民“1+1+1”签约率仍处于较低水准,严重阻碍了“1+1+1”签约的推广和实施,分析影响居民“1+1+1”签约率的原因便显得尤为重要。本文选取2020年1月-2020年12月上海市普陀区桃浦地区40~60岁居民932例,探究其“1+1+1”签约率,并分析影响签约的因素,提出相应的对策,以提高签约率,具体见下文。

资料与方法

选取2020年1月-2020年12月上海市普陀区桃浦地区40~60 岁居民932 例,男500 例,女432 例;年龄40~60岁,平均(50.15±3.47)岁。所有居民均签署知情同意书。

纳入标准:①居民资料完整,可有效随访;②非流动居民。

排除标准:①存在精神类疾病的居民;②沟通障碍、认知障碍等功能障碍导致无法有效交流的居民。

方法:以问卷调查方式了解纳入居民是否签约及签约意愿,以此分未签约组与签约组(已签约居民及存在签约意愿居民)。分析两组居民签约率及签约服务期望差异的原因,明确需求,提出相应改进措施。

观察指标:比较两组居民基本情况、签约服务期望差异,并分析差异存在的原因。

统计学处理:数据应用SPSS 26.0软件处理;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,采用t检验;纳入Logistic 回归模型作多因素分析;P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

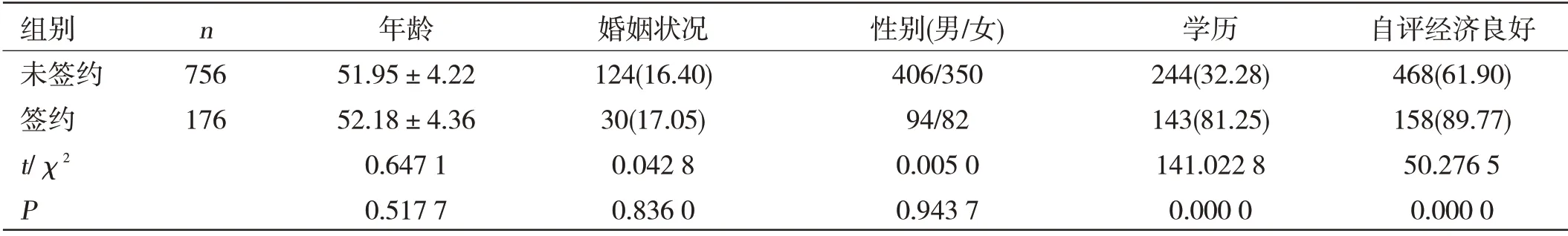

两组居民基本情况比较:经统计,纳入居民中已经签约及存在签约意愿的有176 例(18.88%)、未签约的有756 例(81.12%)。两组居民年龄、婚姻状况、性别比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组学历(大学及以上占比)、自评经济状况比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组居民基本情况比较[n(%)]

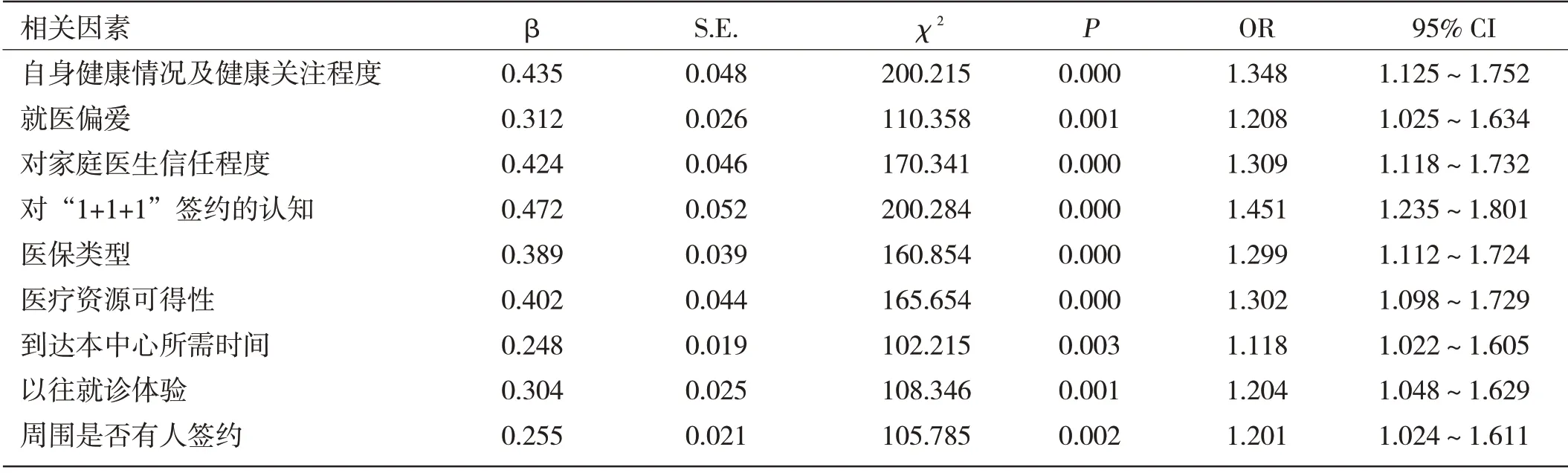

两组居民签约服务期望差异原因分析:影响居民签约因素可分为倾向因素(自身健康情况及健康关注程度、对“1+1+1”签约的认知、对家庭医生信任程度、就医偏爱)、促成因素(医保类型、医疗资源可得性、到达本中心所需时间)、强化因素(以往就诊体验、周围是否有人签约)。见表2。

表2 签约服务期望差异多因素分析

讨 论

居民签约服务期望差异因素分析:格林模式是因素分析应用最广、最为权威的模式。本研究中将居民签约服务意愿差异分为倾向因素、促成因素、强化因素3个方面进行分析。①倾向因素是指居民未签约行为提供理由或动机的先行因素,涵盖知识、态度等多方面内容[4]。本研究中,居民倾向因素有自身健康情况及健康关注程度、对“1+1+1”签约的认知等,此类因素主要立足于居民角度,如部分居民对自身健康状况十分满意,认为该签约没有什么实际用途,或者是对签约并不了解,担心签约后会使自身前往其余医疗机构诊治受限。②促成因素是指允许居民未签约行为的动机的先行因素,通俗而言,即人实现愿望的需求[5]。本研究中,居民促成因素有医保类型、医疗资源可得性等,居民签约最为主要的目的便是获得良好的医疗资源,保障自身的身体健康,若签约无法满足自身需求,如医保类型报销高,签约实际用途较小,或者在签约的医疗机构内居民无法得到想要的医疗资源(专家号优先预约、配药优惠、“绿色转诊”通道等),居民签约意愿自然较为低下。③强化因素是指能够在行为干预后加强居民未签约行为的因素,含内部强化或者外部强化两类[6]。本研究中,居民加强因素有以往就诊体验、周围是否有人签约两种,以往就诊体验即为内部强化因素,居民在过往就诊中存在不理想的遭遇,对于签约行为便会产生心理上的阻碍;而周围是否有人签约即为外部强化因素,研究表明[7~8],我国居民“从众心理”较为强烈,若周围有人签约,便会对尚未签约的居民造成冲击,促使其也签约。

针对居民签约服务期望差异的相应对策:本中心通过分析调查结果,提出以下几点对策:①完善基层医疗机构医疗设施。医疗机构设施是居民评估其医疗服务水平的重要内容,加大医疗设施的投入,能使居民尽可能得到其所需求的医疗服务,从而提升诊疗满意度,愿意下次继续前来本机构就医。②提高居民“1+1+1”签约服务认知。现阶段,我国居民对家庭医师信任程度较低,这多是因为宣传工作未能完善所致[9]。可于社区宣传栏内加强“1+1+1”签约服务的宣传,明确签约的优势,增强居民对签约的了解,提升信任感。③重视服务工作质量。服务工作质量是居民对签约服务是否满意度的重要指标[10],医疗机构需在居民签约后,积极为居民提供医疗服务和咨询,定期体检,并分析体检结果,对体检异常居民提出针对性的护理措施。④依照居民服务需求进行优化,分析调查表,明确居民签约服务的需求,并建立档案库,将居民基本信息纳入,实施针对性的服务内容,如提供上门服务、提供随时服务等。⑤加强政策支持:社区卫生服务发展的前提之一便是政策的大力加持,因社区卫生服务属于我国的卫生事业发展的一个有利方向,曾有研究证实,实行社会卫生服务,通过低成本予以服务对象综合性、持续性的服务,有利于提高人民整体的健康水平和卫生服务费用降低等效果。现今,在获得各级政府的支持下,我国社区卫生服务也被纳入社会发展规划,加强资金投入,提供高质量、高效率的签约服务。一方面有助于起到医保杠杆作用,将门诊按人头付费,住院按病种、按疾病诊断等相关分组、按床日付费等多形式结合,引导患者基层首诊,从而推动健全服务网络、服务功能完善、队伍水平和居民需求等方面得到发展,且落实预防保健任务、方便群众就医和改善病情起到积极作用。但总体来说,社区卫生服务仍处在较低水平,卫生服务缺乏内涵。追其原因在于,社区卫生服务实行的过程中需承担“医疗”这一重大职责,由此才能真正发挥社区卫生服务中心职能,真正做到集预防、医疗、保健、康复、健康宣教和计划生育技术指导为一体的六大功能。政府这方面应理顺医疗体制,充分建立并完善现代卫生服务发展方向的一个新兴补偿机制,实现社区卫生服务的低成本、高效益功能。

小结:本研究中,两组学历、自评经济状况比较,差异有统计学意义(P<0.05),且自身健康情况及健康关注程度、医疗资源可得性、医保类型、周围是否有人签约等因素是居民签约率的影响因素。由此可见,影响居民签约的因素众多,提示临床应当综合分析居民基本情况,制定合理的改善措施。

但本研究纳入居民数量较少,且均为同一地区的居民,样本的选择存在一定的局限性,无法作为我国居民生存状况标准,研究结果准确性、适用性需进一步验证得出。本中心将在今后的研究中纳入更多、更广泛的居民样本,进行更为深入的分析和研究,以提高结果准确性、适用性,为我国居民“1+1+1”签约率提升提供更多的参考,为我国居民健康保障贡献绵薄之力。

综上所述,我国居民“1+1+1”签约率仍旧低下,原因多在于居民对该项服务的认知程度低下、就医偏爱等,可通过加强居民“1+1+1”签约宣传教育工作、完善基层医疗机构医疗设施、提升服务工作质量等措施加以改善。