我国第一部厦语片之再考察

李 云

(北京电影学院,北京 100088)

我国自20世纪30年代开始进入有声电影时代,在国产电影市场兴起的同时,粤语片、厦语片等方言影片先后出现,成为我国电影史上独特的文化现象。厦语片(又称厦语电影、厦门语影片等),是指以厦门语为语言或字幕的影片。早期厦语片以取材厦门当地故事和使用本地语言为特色,主要呈现出以下特点:采用厦门语或闽南语对白,内容大多取材于福建厦门一带流传的民间故事和历史传说,改编自闽南戏曲或粤剧,或直接从舞台剧搬演而来,因此舞台剧色彩较为浓重;一般制作成本较低,导演、演员等主要由厦门籍人士担任,聘请戏剧演员或缺乏电影从业经验的人员担任演员;早期厦语片主要在上海等地摄制,以厦门、台湾和南洋群岛等地为主要市场。

一直以来,关于我国第一部厦语片出现的时间,学界说法不一,至今未有定论。一方面,由于年代久远、史料缺失,人们对于早期厦语片的溯源缺乏深入、细致的研究,以至于研究者普遍误认为20世纪40年代的港产厦语片是厦语片的源头;另一方面,国民政府为推行国语电影政策、促进国语统一,对于方言有声影片采取严厉禁绝的政策,厦语片、粤语片等方言有声影片长期未得到国民政府承认,被长期拒斥于官方史述之外,成为限制和打压的对象。早期厦语片的摄制和放映不被官方许可,国内市场狭小,在上海等地摄制完成后,一般运往台湾以及华南地区或南洋群岛公映。相较于粤语片出品数量大、影响范围广,且粤语片存废问题几乎纠缠整个民国时期,抗战爆发前,早期国产厦语片仅有《陈三五娘》《豪侠神女》等少数几部,出品数量不多,影响范围不广,被国民政府严厉查禁而极少在国内公映,早期厦语片的历史几乎被世人所遗忘、埋没。

关于早期厦语片的起源,目前有三种比较流行的观点:第一种观点认为,“迄今能查到有文字记载足以凭信的第一部厦语电影,是取材于广泛流传于闽南、潮汕一带的陈三五娘民间故事,影片名为《荔镜传》”。上海友联影片公司出品、俞伯岩编导的《荔镜传》,取材于闽粤舞台剧《陈三五娘》,约1926年8月开始拍摄,曾经到福州、汕头等地拍摄外景,1926年12月摄制完成。该片应是早期无声影片,而非厦语片。第二种观点认为,“中国第一部厦语电影是一九三三年上海暨南影片公司在苏州拍摄的《陈靖姑》,导演是香港著名导演冯志刚”。依据笔者所掌握的史料,该片制作者并非暨南公司,而是华侨公司,该公司“附设暨南公司内”,负责人为黄子卿。华侨公司出品的国产影片《陈靖姑》于1932年1月13日被国民政府的教育、内政部电影检查委员会以“有违电检法第二条第三款”(“妨害善良风俗或公共秩序”)为由禁映,该片极有可能未在国内公映。此外,香港导演冯志刚1937年才进入电影圈,因此这一说法也不足信。第三种观点认为,20世纪40年代末香港开始拍摄厦语片,第一部港产厦语片是1947年拍摄、第二年上映的《相逢恨晚》,然而,据笔者考证,这一说法并不正确。香港摄制厦语片最早可追溯至抗战时期,且不晚于1940年,并非目前学界所普遍认为的20世纪40年代末。菲律宾国泰大戏院经理、厦门籍华侨杨照星创办国光影片公司,为改变当时国产影片衰落和菲语影片兴起的状况,“与香港某公司做技术合作”,于1940年元旦前完成厦语有声歌唱片《穷汉献金》,该片由吴宗穆主演,“已经在菲开映,卖座成绩,超过一切国片纪录”。1940年9月,香港影商黄文禧为迎合南洋一带的福建籍观众,在香港南粤公司摄影场摄制厦语片《郑元和与李亚仙》,“男女主角均邀自港地之厦籍男女,非但一向影榜上无名,即连摄影场经验亦丝毫无有”。至于《破镜重圆》《雪梅思君》等其他厦语片问世的时间更晚,在此不一一赘述。

厦语片是我国进入有声电影时代之后才出现的影片类型,可以区分为广义和狭义两种。广义的厦语片,是指以厦门语为对白或字幕的影片,在第一部厦语片《陈三五娘》出现之前,已有国产有声影片对白和无声影片字幕“往往掺杂闽粤方言,或上海等处俚语”,至于哪部影片“掺杂闽粤方言”,历史已经很难查考;狭义的厦语片,是以厦门语为对白的有声影片。笔者经过考证,认为我国最早的厦语片起源于20世纪30年代的上海,而非继之后起的香港、台湾或南洋群岛等地。上海是我国国产电影的制作中心,也是早期厦语片的发源地,沪产厦语片是早期厦语片的源头,亦是港产厦语片、台湾闽南语片的先声;我国第一部真正意义上的厦语片,以暨南影片公司1934年摄制的《陈三五娘》为嚆矢。该片由暨南影片公司在上海秘密摄制,后来被运往厦门、台湾和南洋群岛等地公映。本文通过史料的考证、补遗,考察我国早期厦语片《陈三五娘》出现的历史语境,还原这部早期厦语片出现的社会背景、放映经过、禁映原因和最终结局等,以飨读者。

一、厦语片《陈三五娘》被发现

厦语片的出现是厦门早期城市发展和电影文化兴起的重要标志。厦语片在语言、题材和摄制等方面具有浓郁的乡土气息和地域特色,尤其是能满足早年侨居南洋的厦门籍侨胞的“家园想象”,这一点毋庸置疑。然而,早期厦语片的出现,是国内电影界在畸形发展状态下为谋求生存所做的现实抉择。

20世纪30年代初,我国电影业尚处于初步发展阶段,民族资本的影片公司受制于人才、资本、技术的缺乏,国产影片处在势力强大的外国影片压迫之下艰难生存,质量、艺术等均难以与之抗衡;中央电影检查委员会(以下简称“中央电检会”)为“统一影片意识”,加强对于电影事业的统制,禁止各影片公司摄制神怪、肉感等题材的影片,国产影片的取材受到极大限制。1932年底开始,受到世界经济不景气的影响,各影片公司和电影院的营业陷入困境,“一年来中国影业已逐渐走上了衰落的尖端。不论是电影公司或影戏院的营业方面,大都步入了挣扎的境地”。国民政府未能有效扶助国内电影业的发展,各影片公司在多重压力下呈现出畸形发展的状态。

“沪地为国产制片公司荟萃之区,同时亦为摄制神怪片之渊薮”。这一时期上海有数十家影片公司,其中仅联华、明星、天一等影片公司较具规模,众多小影片公司因资本短绌、人才缺乏、设施简陋,“正路跑不通,自然打斜路里溜了”。这些小影片公司一般资本短少,没有相当资本与固定组织,它们或迫于生计粗制滥造,或为南洋片商包拍牟取厚利,在上海秘密摄制神怪影片,运往华南地区或南洋群岛各地公映。神怪片在南洋群岛极受欢迎,“那里有好多影戏院居然要借此为营业生命的维持”。

20世纪30年代初,上海各影片公司竞摄武侠神怪影片之风盛行一时,与之相比,上海电影界摄制粤语片等方言有声影片的风气才刚刚兴起,每年仅出品屈指可数的几部,并且基本上都处于秘密状态,因此,中央电检会为加强对于国内电影业的控制,以取缔武侠神怪影片为重点。神怪影片“足以影响社会教育,为害最深”“其内容既极浅薄,而所演之故事,又不外取诸坊肆无聊说部,非提倡迷信,即属诲淫诲盗之表演,设不加以取缔,任其流毒社会,麻醉人民心理,实非所宜”。尽管国民政府将摄制神怪影片悬为例禁,严厉取缔各影片公司私摄武侠神怪、诲淫诲盗等违法禁片,然而小影片公司秘密摄制神怪影片仍然屡禁不止,“计去年(1934年)一年中间,据调查所得结果,关于神怪片之出品,至有七八十部之多”。1935年1月初,中央电检会赴沪会同上海市教育局、公安局查抄暨南、大时代和华电等多家小影片公司,查获大批神怪禁片、摄影机和道具等,暨南影片公司摄制的厦语片《陈三五娘》禁片底片、摄影机等亦被查获,暨南影片公司房屋被查封。

二、厦语片《陈三五娘》的摄制

20世纪30年代初,有声影片受到普遍欢迎,但国语在国内尚未普遍推行,因语言隔阂,国产有声影片在广东、香港和南洋群岛等地不易通行,多数观众听不懂国语,而粤语片等方言有声影片受到欢迎;厦语片的市场虽不及粤语片的市场广阔,但不仅能畅销厦门、台湾等地,还能在南洋群岛各地通行无阻,“因南洋方面,华侨大多懂得厦语,对国语则较英语更难听得明了”,因此各影片公司和厦门当地电影院都想通过摄制厦语片大赚一笔。然而,由于厦门本地缺乏电影人才、制片基础薄弱,制作有声影片的器材不易获得,早期厦语片仅能在国产电影制作的重心——上海摄制。厦语片虽是继粤语片之后才出现,但国内电影界摄制厦语片的计划由来已久,在时间上甚至不晚于粤语片。早在1932年7月,厦门本地人士就组织了“岛上有声影片公司”,计划摄制厦语片,“上海事务由复旦影片公司导演吴村主持”。彼时厦门电影市场萧条,电影院营业一落千丈,外国影片充斥厦门电影市场,联华、天一等影片公司出品的国产影片在厦门本地卖座惨淡。1932年12月,厦门思明戏院经理曾华檀赴沪与厦门籍电影界人士吴村(福建思明人)等人联络,积极筹划摄制厦语片,但“清贤式有声机”的发明者竺清贤因收音工作繁忙、无法兼顾,于是曾华檀改变计划与华南影业巨头卢根合作,卢根决定斥资30万元在厦门建筑摄影场,“厦语声片行将实现”。1934年底,在《陈三五娘》摄制完成即将上映之际,天一港厂的邵醉翁眼见摄制厦语片有利可图,也委托厦门中华戏院的黄秋声在厦门搜罗人才,计划拍摄厦语片。在电影界人士的积极活动和经济利益驱使下,第一部厦语片可谓是“呼之欲出”。

20世纪30年代,上海电影界在竞摄武侠神怪影片的同时,兴起一股摄制方言有声影片的风潮,粤语片、厦语片等方言有声影片相继出现。鉴于国语影片的不景气,天一、明星和联华等各大影片公司先后摄制粤语片,尤其是天一公司与“粤剧名伶”薛觉先在上海合作摄制粤语片《白金龙》,运至华南公映大受欢迎,引发上海电影界兴起竞摄粤语片的风潮,国语对白、粤曲歌唱影片例如明星公司《美德夫人》(又名《红船外史》《麦夫人》)、天一公司《歌台艳史》等也先后完成并在国内公映。“其他方言影片的急起直追,也显得相当的热烈”,在上海众多小影片公司中稍有名望的暨南影片公司向来以专拍武侠神怪影片为主,这时“觉得广东声片有大公司在竞争了,就来一部厦门对白的有声片,别人没有干过”,约于1934年9月在上海秘密摄制厦语片《陈三五娘》,以在闽南、潮汕一带家喻户晓的民间故事“陈三五娘”为题材,“联请一班厦籍伶旦,在沪拍制”。拍摄厦语片本轻利重,在厦门等地放映卖座较有把握,“因为这类作品还是初次出现,到厦门一带去一定能号召许多观众,对于他们简省的五六千块钱本钱,毫无问题会于短时期中捞回来的”。“导演者是《吕纯阳三戏白牡丹》的导演陈庆云……演员则为张美美、纪丽卿、王萍、陈锦堂等”,片中女主角“五娘”由20世纪三四十年代在香港、上海等地舞坛闻名遐迩的“姬娜小姐”(浙江宁波人)担任,她精通上海、香港等各地方言,“除精沪语之外,尤擅厦语”,15岁时初登银幕,在该片中“崭露头角”。因暨南影片公司并无摄制有声影片的器材,且1933年底与竺清贤合作摄制有声影片《为国争光》时发生纠纷,因此这时转而与上海中华无线电研究社合作,采用当时最新研制的“中华通”有声电影录音机(见图一)收音。

图一 “中华通”有声电影录音机

三、厦语片《陈三五娘》的放映与被禁

20世纪30年代,国民政府为推行国语电影政策、促进国产影片统一,明令有声影片的对白应以国语为标准语言,禁止各影片公司摄制方言有声影片。1932年12月23日,前教育、内政部电影检查委员会通告各影片公司,摄制有声影片“应一律采用国语,不得再用方言”;1934年3月中央电检会改组成立后仍重申禁令,要求各影片公司不得摄制方言有声影片,国产有声影片须一律采用国语对白。早期摄制粤语片的影片公司众多,且不乏天一、明星等重要影片公司,所摄制的粤语片主要运往华南地区或南洋群岛放映。在国民政府重申禁令后,天一等实力较为雄厚的影片公司为避免中央检查,利用当时两广政治尚未统一,纷纷转移至香港或在香港设立分厂,继续公然摄制神怪片和粤语片;与此不同,摄制厦语片的仅有暨南等个别影片公司,以上海为基地摄制厦语片,拍摄完成后主要销往厦语流行区域,国内市场狭小、生存空间十分有限,且因有悖于国语电影政策,受到社会舆论的密切关注,最终遭到中央电检会和厦门当地的严厉取缔。

厦语片《陈三五娘》系暨南影片公司在上海秘密摄制,剧本未送交中央剧本审查委员会审查通过,摄制完成后亦未经中央电检会检查核准、发给准演执照;该片得以在厦门等地放映,并非“搭了《美德夫人》的便车”,也并非在“厦门(还有南洋一带)得到独许的映权”,而是由暨南影片公司制作多部拷贝,后来私运至厦门、台湾和南洋群岛等地公映。1935年1月初,中央电检会赴上海抄查暨南等小影片公司时,厦语片《陈三五娘》“已经印有拷贝多部,并迭在华南及厦门映演”。我们可以从当时关于这部厦语片的报道与《中央电影检查委员会公报》的相互印证中,重构这部厦语片在厦门、台湾等地放映和检查的基本面貌。

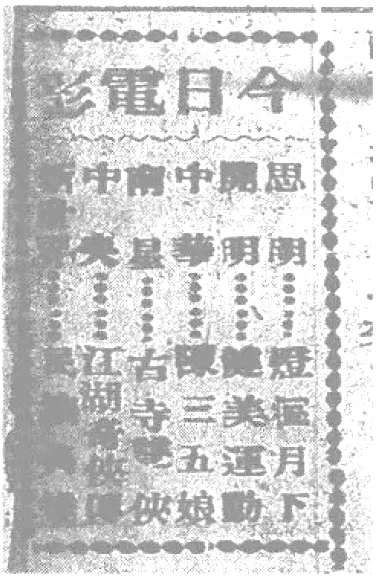

《陈三五娘》是国内摄制的首部厦语片,从开始拍摄到一度传言可能被禁,再到厦门本地预告即将上映,直至最终在厦门中华戏院公映和被禁,受到当时上海《电声电影图画周刊》、上海《影迷周报》、天津《益世报》以及厦门本地的《江声报》等新闻媒体的密切关注和报道。社会舆论在对暨南等小影片公司的艰难处境给予同情之余,对于这部因陋就简、粗制滥造且“别创一格的作品”的出现“是祸是福”“不忍多言”;厦语片违背国语统一政策,继粤语片之后呈现于银幕,被视为“推行国语之大敌”,若各种方言有声影片相继出现将成为国产影片发展的重要障碍,“电影界或许会以方言的不同而造成割据的局面”。对于国民政府而言,《陈三五娘》准映与否,“是一件和中央电检会的威信有重大关系的事”,“盛传一时”的厦语片《陈三五娘》因违背国语电影政策、妨碍国语统一,一度传言被中央电检会禁拍;厦门当地的《江声报》在质疑国语统一政策的同时,则是对这部厦语片充满期待。1934年12月30日至1935年1月1日,《江声报》上刊登厦门中华戏院上映《陈三五娘》的预告(见图二)吊足了当地人的胃口。厦语片《陈三五娘》最终得以在厦门上映,更是有人质疑当地电影检查存在腐败现象。实际上,当时厦门本地电影检查机关不统一确是厦语片《陈三五娘》成为“漏网之鱼”的重要原因。依据国民政府颁布的《电影检查法》《电影检查法施行规则》,厦门电影检查事宜本应由思明县教育局负责办理,但思明县党部干预电影检查,厦门特种公安局纵容、准演禁片由来已久。

图二 厦门《江声报》刊登的《陈三五娘》影片预告

厦语片《陈三五娘》摄制完成后,于1934年12月30日在厦门“中华戏院”做首轮公映,暨南影片公司创办者、《陈三五娘》监制黄槐生亦亲自到厦门参加首映。《陈三五娘》在当地上映引起不小的轰动,“虽远达内地漳泉各埠,亦莫不‘不远千里’来观,乃该片收音成绩绝劣,导演手法亦不见高明,演员表演亦幼稚”。这部影片仅公映一天后,就“突遭禁映”。1935年元旦,厦门中华戏院继续公映厦语片《陈三五娘》,公映前,福建思明县教育局到中华戏院施行检查,发现该片并未事先申领准演执照,于是会同县党部、公安局前往检查,认为该片“有关风化”。思明县教育局电询中央电检会厦语片《陈三五娘》可否照准放映,后者电复称该片未经检查,应“禁演并将片扣留送会办理”,厦门特种公安局“以该戏院违法责令其罚款一百元”。

我国台湾学者一般认为,“第一部输入台湾的厦语片,是一九四九年的《雪梅思君》,是钱胡莲的古装戏”。据笔者考证,这一说法也与史实不符。早在抗战爆发前,至少有两部国产厦语片——《豪侠神女》《陈三五娘》先后在台湾公映。1936年,专拍武侠神怪影片的导演洪济,受台湾片商委托代拍厦语片《豪侠神女》,由钱似莺、贺志刚主演,该片摄制完成后被私运至台湾公映,“成绩恶劣过甚,卖钱不够戏院开支”。1937年3月,厦语片《陈三五娘》也曾经在台湾公映,“风魔了台湾境内的福建同乡,虽然片子坏极,生意却是一个反比例,每届开映,总是客满”。为扩大宣传,这部影片还公然冒用“上海明星影片公司出品”的名义“大映特映”“大事宣传,资以号召”。

结 语

1935年1月,暨南影片公司在上海私摄的厦语片《陈三五娘》,未经检查而在厦门等地公映,底片被中央电检会收缴,后来交由中央电影摄影场代印拷贝,“私摄方言影片部分罚款三百元并准改成默片送会检查”。暨南影片公司被查封,经营陷入困境,直至1935年8月才重新启封房屋、领取被扣的电影机件。此后,暨南影片公司多次呈请中央电检会发还《陈三五娘》影片及声带底片,中央电检会“只准改成默片放映”,至于暨南影片公司“乞准将该片在厦语区域内映演俾收血本以恤商艰”的呈请,更是“碍难照准”。

抗战爆发前,国产电影业在艰难环境下畸形发展,上海各影片公司因经济不景气而生存艰难,资本短绌、人才缺乏,营业根基并不巩固,加之时局动荡等原因,上海电影界先后兴起了竞摄武侠神怪影片和方言有声影片的浪潮,在此背景下,暨南影片公司摄制我国第一部厦语片《陈三五娘》。国民政府以严厉取缔武侠神怪片为重点,同时严厉禁绝厦语片等方言有声影片的摄制和放映。神怪影片、方言影片的摄制和放映受到国民政府的严密控制,经过中央电检会的严厉取缔,以摄制武侠神怪影片和方言有声影片为生的上海当地小影片公司的制片能力遭受重大打击,难以在上海立足,纷纷从上海加快转移至华南地区寻求生路。抗战爆发前,除粤语片因政治原因而未能完全禁绝之外,厦语片等方言有声影片在国内基本绝迹,沪产厦语片的时代在抗战爆发前即告结束。经一度沉寂后,厦语片20世纪40年代再度兴起,香港取代上海成为厦语片摄制的主要基地,随之开启了港产厦语片的序幕。