殖民侵略下的东北铁路与早期电影(1899—1936)

贺庆玲

(辽宁大学,辽宁 沈阳 110036)

近代以来,铁路的价值举足轻重,它是近代物质文明和工业革命的直接成果,对社会各个领域产生了深远的影响。正如马克斯·韦伯所言:“就总的经济生活而不单单就商业来说,铁路是有史以来最具有革命性的一种工具。”它带来了近代城市形态的变化,带来了城市空间布局的规划,更带来了城市的现代化文明。它创造了新型的城市、新型的工种及新型的休闲方式。

铁路在电影的产生发展中同样发挥着重要的推手作用。铁路和电影作为近代社会的先进元素,代表的是现代化文明,二者极易联合到一起。1895年12月世界电影诞生,法国卢米埃尔兄弟在巴黎一家地下室咖啡馆里,放映了他们拍摄的《火车进站》电影短片,当火车沿着铁轨驶进站台,观众被“即将冲出”的火车影像吓得四处逃散时。从那一刻起,铁路、火车这些元素符号便与电影的传播发展密切相关。在中国东北早期电影的启蒙发展中,“铁路”更是一个重要的元素符号,铁路既作为培育电影在东北根植的物质基础,它及火车站又是电影创作者热衷拍摄的影像景物,并为电影的传播提供了交通便利。铁路如同条条沟渠“滋润”着东北早期电影放映的土壤,却又有殖民宣传和殖民同化杂糅其中。

一、中东铁路催生了电影放映的城市空间和观众基础

清末,沙俄急欲向远东扩张,1891年沙皇亚历山大三世在致皇太子的特别谕令中宣布了修筑“横贯西伯利亚全境的铁路”的决定。随后,沙俄交通部调查显示“西伯利亚铁路向海参崴连接,如果横断中国东北地方,较通过本国领土,可缩短500俄里”。于是,沙俄便开始了与清政府的斡旋和谈判,自1896年多次向清政府总理衙门提出“借地筑路”的蛮横要求。贫病落后的清政府,终抵不住沙俄的威逼利诱,先后签署了《中俄密约》和《中东铁路合同》。1897年沙俄开始在中国东北大肆修筑铁路,西伯利亚铁路在中国段被称为“东清铁路”“东省铁路”或“中东铁路”。日俄战争后,1905年日俄双方签署了《朴茨茅斯条约》,该条约重新界定了中国东北三省的势力范围,日本将所得中东铁路长春以南的路段(宽城子至旅顺口)改称为“南满铁路”。日俄分别以大连和哈尔滨为中心,形成南满和北满对峙的局面。

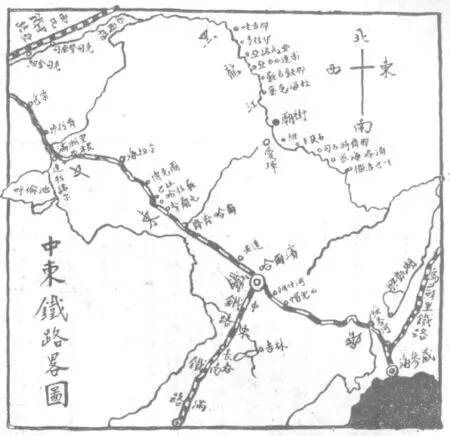

“铁路作为一种加速器,被证明是一种最富有革命性的延伸之一,它创造了一种新型的集中制、新型的都市形态和规模”。铁路“加速了落后地区的开发和城市化的进程,促使整个社会人口结构的演变,它打破了社会的封闭性,增强了社会的流动性,对现代生活方式的传播和文化观念的更新都产生了积极的影响”。1903年竣工通车的中东铁路,是一条“丁”字形铁路(见图1),它西起满洲里,东到绥芬河,南至旅顺口,给沿线僻壤带来了发展生机。作为中东铁路东西支线和南北支线交会点的哈尔滨,成为中心枢纽地带,也因此而开埠通商,迅速由一个晾晒渔网的乡村小镇崛起为国际化大都市。中东铁路开工建设前哈尔滨一带人烟稀少,凄凉萧条,属寂寞寒村,“仅有极小之村落,遍地水渠,并无道路”。中东铁路竣工后,“俄遂大兴土木,逐次建筑,人烟日集,繁华浮嚣。楼宇宏壮,商店栉比,车马络绎,行人塞途”,尽显城市化繁荣的景象。哈尔滨的城市历史仅有100余年,完全是一个“因铁路而兴”的交通枢纽城市。中东铁路推动了哈尔滨的城市化进程,带入了一些城市基础设施、市政管理手段和娱乐休闲方式。随着中东铁路的建设投资,啤酒厂、面粉厂、茶庄、药铺、洋行等一系列近代实业陆续出现,影戏院、剧场、学校、俱乐部等文化场所也接连设立,为东北早期电影的放映提供了城市化空间条件。

图1 中东铁路略图[5]

此外,中东铁路的修筑使得哈尔滨城市人口急剧增多,市民阶层逐步形成,东北人民的休闲方式和文化观念也因此发生了重大转变。人们的视线日渐从茶园戏场中抽离出来,转而去观赏“电光影戏”,出现了“中国大街之电影园聚兴,每当夕阳夕下时,一般士女入内游观者络绎不绝”的景象。因修筑中东铁路工程需要,大量俄国建筑师、设计师、筑路工人及其家眷迁居哈尔滨。面对城市开发所带来的投资诱惑,俄商也纷纷涌入,又加一战期间犹太富商流亡到哈,使得哈尔滨侨民数量庞大,“20世纪初,先后有33个国家的16万余侨民聚集这里,19个国家在此设领事馆”。1911年中东铁路附属地人口调查,“哈尔滨总人口59682人,其中俄国人46568,中国人11963”,俄国人的数量远远超过中国人的数量。到俄国十月革命后的1921年,“哈尔滨全埠人口上升到22万,中国人占七分之五,计15万余人,俄人居四分之一,计5万余人”,俄国人的数量依然庞大。俄侨喜文艺,闲暇之时总利用各种文艺形式(音乐、舞蹈、戏剧、电影及马戏等)进行娱乐。以俄侨为首的外国侨民的娱乐需求刺激了哈尔滨早期电影活动的产生,哈尔滨大量的城市人口为电影放映提供了广泛的观众基础和投资市场。

为了缓解俄侨的思乡之情,满足其娱乐需求,中东铁路当局不断设立俱乐部。1899年,中东铁路工程局在哈尔滨田家烧锅(今香坊区)驻地,利用两间草房开办临时铁路俱乐部,开展休闲娱乐活动,这一俱乐部便是东北早期电影的传入地和首映地。1903年中东铁路竣工后,铁路局又在哈尔滨秦家岗(今南岗区)筹建集娱乐和餐饮为一体的大型俱乐部,该俱乐部映演电影和戏剧,于1911年12月投入使用。俄商也投准商机,在中东铁路附属地广泛投资建立专业电影院。1905年,沙俄随军摄影师科勃采夫在哈尔滨中东铁路附属地界埠头区,开办东北第一家专业电影院——科勃采夫法国电影园。此后,电影院如雨后春笋般建立起来,“当1912年中华民国宣告成立时,在4亿中国人民中,电影院还不到20家。北京还没有1家电影院,上海只有2家,哈尔滨有8家”。20世纪10—20年代的哈尔滨影园聚兴,这些电影院基本都设在中东铁路附属地,由俄商筹办,它们的建立丰富了哈尔滨的娱乐场所,沿着铁道线形成一片娱乐区域,完善了哈尔滨的城市功能区类型。这些电影院的观众以中东铁路员工及其家眷居多,强烈的观影需求拉动了哈尔滨早期电影放映业的繁荣。

二、“满铁”成为殖民电影传播的根据地

日俄战争后,南满受日本控制,日本对东北的侵略也借口对南满铁路沿线的“经营”而深入,铁路附属地是日本进行文化侵略的基地。日本利用铁路进行电影传播,从而加强殖民文化的宣传和渗透。1906年,日本建立南满洲铁道株式会社,简称“满铁”,1907年“满铁”总部迁到大连,代替日本政府推行国防及国策,受日本政府严密监控,与日本关东军的军事侵略紧密配合在一起,成为关东军的一个喉舌。“满铁”表面上是一个铁路经营公司,但公然涉足政治、军事、经济、文化及教育等各个领域。“满铁”的文化侵略涉及教育、新闻、出版和文体等各个方面。

日本利用铁路和电影在东北进行有计划、有步骤的殖民文化渗透和宣传,“满铁”不仅在大城市进行殖民电影宣传,还利用铁路延伸到乡村小镇,最大范围地蛊惑东北民众。1921年,“满铁”长春俱乐部由外洋购到新式电机影片,派出电影团“凡满铁全线各站试演一次,四洮铁路俱乐部试演一晚,该局中日人员及妇孺等之往观者约数百人”。为扩大影响,广泛推行殖民教育,1922年“满铁”建立了电影巡回放映队,“于大连地区的铁路沿线甘井子、周水子、南关岭、大房身、金州、二十里堡、旅顺、普兰店、宫城子、夏家河子等处,放映纪录影片。每年巡回放映4至6次,每次放映活动约20天”。“满铁”还设立专门的慰安车,沿着铁路各站放映宣抚电影。1923年,“满铁”慰安车在普兰店“驿前之大仓库内开演电影,观者男女老幼拥挤异常”,“满铁社会课为慰安沿线,在动之社员及其家族早日筹备之慰安列车,该列车备有蓄音器,活动写真机等”。慰安列车由大连出发路经“满铁”沿线驿站进行电影放映,宣扬“日满亲善”和日本军国主义的威风。

1923年,“满铁”成立映画班,进行电影拍摄,并在电影中植入文化大同和政治宣传的元素,以加快殖民同化的步伐。“满铁”映画班拍摄纪录片后,一般是把“满铁”和关东军掌控的汉奸组织“自治指导部”的人员组成电影宣传放映班,在南满铁路沿线各城镇巡回放映,宣抚教育东北民众。铁路成为东北电影传播和殖民文化宣传的重要交通载体,巡回放映队承载着日本的侵略思想,带着殖民电影沿着铁路线广泛传播,力图“召唤”麻木的东北民众,改造其思想,使其接受和认可殖民建设和殖民文化。1928年,“满铁”将映画班划归弘报系,映画班的职务是拍摄电影,弘报系的职务是文字宣传,二者相互配合,制作出品了一大批纪录片,并使这些纪录片得到有力宣传。1931年,日本关东军密谋发动震惊中外的“九一八”事变,映画班拍摄了事件的全过程及此后侵占东北全境的过程。“映画班将拍摄的素材编辑为三部纪录片,即:《满蒙破邪行·第一篇》,记录关东军发动‘九一八’事变的过程和随后侵占长春、吉林等地的活动;《满蒙破邪行·第二篇》(又名《穿越嫩江》),记录关东军侵犯齐齐哈尔的过程;《满蒙破邪行·第三篇》(又名《辽西扫匪》),记录关东军侵犯锦州、山海关的经过。”这三部影片,分别记录了关东军向吉林、黑龙江、辽宁进军的情况。原本赤裸裸的侵略事件,被其记录成为“扩张总战略蓝图”而进行的“破邪行正义之战”,其罪恶本质昭然若揭。

伪满洲国成立后,“满铁”拍摄纪录片的题材不断扩大,记录溥仪、郑孝胥、日本关东军司令官等重要人物行程轨迹,记录李顿调查团、协和会、日本移民团等重要组织以及日满儿童交流活动,制作了大量的专题纪录片。并借“满铁”之手拍摄“宣传大满洲的国策电影”,日本侵略者的主要目的是通过电影“向日本内地介绍满洲事情”,以“劝诱对满投资发展”,因“颇收成效”,故“扩大宣传,决向各地方继续计划更伟大之经济侵略”。除摄制影片外,“满铁”还成立自设的电影放映场所,1928年8月,“满铁”成立协和会馆,放映有声电影。该会馆容有1050座席,拥有当时世界上最优秀的发声设备——温斯坦发声机,且隔音设备完善,是优秀影片的首映首选之地。“满铁”借助完善的军备和雄厚的资本,加大对电影的投入和对殖民文化的宣传,借助电影这一艺术手段同化东北人民,成为殖民电影传播和扩散的根据地。

三、电影记录了中东铁路、南满铁路的殖民属性

20世纪初,铁路作为现代化文明的新鲜事物,成为电影制作者猎奇的重要取景对象。当时大多数平民还未见过铁路和火车,电影延伸了人们的认知。长期“闭关锁国”的清廷统治下,在铁路布设较为发达的东北,人们急欲通过铁路来了解外面的世界。东北早期电影中的铁路意象是丰富多彩的,1907年《盛京时报》以“活动影戏可观”为题记载了电影在奉天放映的情景:“洋房、铁路、海船、山岛宛然如真,翘首一观,如在目前,不啻亲临其境,实今古未有之奇。”这其中,铁路作为现代化文明的“奇观”成为电影制作者取景拍摄的对象。但更多地,铁路在东北早期电影中的出现被赋予政治色彩和殖民色彩。

铁路车站,作为社会的缩影,容纳三教九流、世间百态,是早期电影纪录片的取材来源。清末东北,不少记者常驻扎铁路车站,拍摄铁道风景和车站百态。沙俄随军摄影记者科勃采夫便是其中一员,他常在中东铁路沿线为其电影院放映的影片取景摄像。其著名纪录片《日本伊藤博文在哈尔滨车站遇刺事件》,便是在中东铁路哈尔滨车站抓拍到的。该纪录片详尽而真实地还原了伊藤博文遇刺而死的全过程,同时也还原了中国东北被日俄侵占的景象。在中国的领地上,日、俄、美三国争夺铁路权益;在中国的领地上,日俄双方进行会谈。它不仅是捕获和处刑韩国行刺者安重根的重要证据,也是日俄侵占东北无耻行径的有力证据。该片在政治史和艺术史上意义都十分重大,也因此卖价甚高,“某摄影者在哈尔滨将伊藤到车站后所有一切情形,由中枪以致殒命以及运尸各景无不照成影片一节,兹悉该影片在日本东京已有某商出洋一万五千元收买之,计长五百尺为电影戏中之罕见,而其价值之高实亦从来未有”。

“九一八”事变后,日本在东北的势力逐步增强,日本采取各种手段遏制苏联在华势力,使得中东铁路的政治、经济、军事功能逐渐衰微,苏联最终决定将其售予日本来获取最后的经济利益,日本为掩盖其侵略本质,建议苏联将其出售给傀儡政权伪满政府,并愿从中调和。1935年3月11日,伪满洲国政府与苏联签署《中东铁路让渡协定》,其中规定:“苏联将中东铁路(包含其附属事业及财产)等相关权利让渡于伪满洲国政府。伪满洲国向苏联支付1亿4000万日元。”1935年3月23日,鉴于伪满洲国政府无力支付此款项,日本代其在付款保证书上签字。这一畸形事件成为当时被热衷拍摄的记录片题材,“据称,当前哈尔滨电影界最吸引人的电影是有关双方(苏满)签署出售东清铁路协定议程的影片,该片在东京制作,包含了事件主要细节的生动描述”,该电影将中东铁路的殖民属性暴露无遗。电影还为中东铁路当局宣传营业状况,为了扩张在东北的势力,中东铁路当局“购买电影机械,将哈尔滨之各种设备及1072英里沿线各地之一般输送状态收入影片之中,以资宣传”。在南满,日本更是借电影扩大宣传,加强侵略。“铁路总局为发扬国铁沿线事业起见,由该局弘报系摄制国铁沿线电影片,计摄成《铁路新满洲》四卷、《秘境热河》三卷、《广轨沿线》二卷、《关山吉林》一卷,共四片十卷,日内即在各地放映。”更有甚者,“满铁”总局将铁路沿线建设情况作为政绩来表功,“因秩父言殿下,驾临奉天,日满各机关,均献呈珍品,以资表示崇敬之奉迎。兹闻铁路总局,献呈珍品为国铁沿线之建设状况及沿线之风景”。也正因电影的宣传效果和记录价值,使得中东铁路和南满铁路成为近代中国东北的殖民标志。电影记录了这两条铁路的殖民属性,成为日俄对华殖民侵略的有力佐证。

结 语

在东北早期电影的发展中,中东铁路、南满铁路所发挥的作用是一把“双刃剑”。中东铁路的修建,成为推动东北各地社会变革和文化变迁的“不自觉的历史工具”,铁路为早期电影在中国东北的传入和发展奠定了物质基础和放映条件。以中东铁路为媒介传入了西方文明,为民族电影活动的启蒙和发展提供了一定的土壤,客观上促进了东北早期电影放映的繁荣,可其毕竟是依托外来资本的注入得以发展的,民族电影产业在这一时期依然薄弱,并未发展壮大。因日俄对东北的殖民侵略,铁路和电影成为侵略者有力的双重“武器”,铁路沿线城市也成为殖民经济侵略和文化渗透的重点区域。

在中国近代史上,从未有其他地域,因一条铁路(中东铁路)的建成,如此迅猛地带动了一片地区的快速发展,并带动了当地电影放映的异常繁盛。“铁路”作为一个经济实体和意象符号,拉近了空间距离,与东北早期电影的传入、发展、衰落都有着密切关系。电影是铁路的延伸,铁路是电影的载体。铁路作为一种交通形式,电影作为一种艺术形式,二者作为两大现代化元素的结合,发挥着强大的传播效能。但在外敌入侵下的东北,二者被赋予殖民属性,共同沦为日俄侵略者推行经济掠夺、政治同化和文化扩张的工具,值得当代人警醒。