生物炭吸附聚谷氨酸对豫南酸性农田作物生长的影响

柳萌,何斌,赵鹏,党永富,张梦茹,张雯雯

(1.河南农业大学资源与环境学院,河南 郑州 450002;2.河南省西平县土肥利用管理站,河南 西平 463900;3.河南奈安生物科技股份有限公司,河南 郑州 450001)

自20世纪80年代以来,中国酸性土壤面积(pH<5.5)从1.13×107hm2增加到1.51×107hm2[1],农田土壤pH值平均下降0.5个单位[2]。据统计,1980—2010年河南省轻度酸性(pH值为5.5~6.5)土壤面积占全省面积比例增长至22.4%,酸性土壤(pH值为4.5~5.5)面积占比增长至7.7%,个别农田点位土壤pH<4.5,酸性土壤类型多数为黄褐土和砂姜黑土[3]。1980年河南省土壤酸化区域主要分布在豫南的南阳和信阳地区,截至2017年,豫中部的平顶山、驻马店和漯河等区域均呈现酸化趋势,表明农田土壤酸化区域正在由南向北扩展。土壤酸化会对农作物根系产生毒害[4],加速土壤养分流失[5-6],影响土壤中有机质、铁铝氧化物和团聚体稳定性[7],降低土壤微生物多样性,土壤肥力下降,导致农作物减产和农产品品质下降[8]。因此,探究新型酸性土壤改良剂的应用及作用效果对阻控土壤酸化、改善农田土壤环境和保障粮食安全生产具有重要意义。

目前,已有的土壤酸化改良材料主要有石灰等碱性材料、工业副产品(如碱渣、赤泥、磷石膏),土壤酸性调理剂、生物炭和其他有机物料等[9-11]。施用石灰可以有效缓解表层土壤酸化,增加土壤钙镁含量,但对深层土壤酸化作用有限,运输成本高[11-12];利用工业副产品、植物残留物和有机废料改良比较廉价,但可能加速土壤硝化、有重金属污染风险[13];利用生物炭改良可以提高土壤pH值,增加微生物多样性,但生产和机械成本高,有多环芳烃污染风险[14-15]。聚谷氨酸被证实对植物有促生长作用[16],炭吸附聚谷氨酸是在聚谷氨酸基础上经生物炭处理得到的新型材料,它比聚谷氨酸发酵产率高,具有良好的水溶性、可降解性和安全无毒等特性[17]。已有研究发现,在碱性褐土喷施生物炭吸附聚谷氨酸可以改善土壤环境,提高小麦产量[17]。在中性砂姜黑土喷施生物炭吸附聚谷氨酸能有效提高夏玉米的穗粒数和千粒质量,增强其抗逆能力[18]。在农业生产中,碳吸附聚谷氨酸作为肥料增效剂在碱性和正常农田中玉米和小麦上取得很好的应用效果,但其对酸化农田土壤理化特性和作物生长的调控作用还缺乏有力的数据支撑。为探明碳吸附聚谷氨酸对酸化农田土壤理化特性和作物生长的调控作用,本研究在夏玉米-冬小麦轮作模式的酸性农田中施用生物炭吸附聚谷氨酸,研究其对不同土层土壤pH、物理结构和作物产量的影响,来明确炭吸附聚谷氨酸对酸性农田作物生产的作用效果,并对其作用机制进行初步探究,为中国酸性农田改良和保障粮食安全生产提供技术支持和理论参考。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验地位于河南省西平县小王庄(114.04°E,33.29°N),地处北亚热带向暖温带过渡地带,属亚湿润大陆性季风性气候,年平均气温14.8 ℃,降雨量852 mm。供试土壤类型为黄褐土,土壤质地黏重,有机质含量9.09 g·kg-1,全氮含量0.44 g·kg-1,速效磷含量64.11 mg·kg-1,速效钾含量56.50 mg·kg-1,土壤pH值4.11。供试小麦品种为万丰269,玉米品种为郑原玉432。生物炭吸附聚谷氨酸产品由河南奈安生物科技股份有限公司提供,其成分为生物炭吸附聚谷氨酸(≥10 g·kg-1)和有机质(≥80 g·kg-1)。

1.2 试验设计

本试验于2019年10月—2020年10月进行,试验共设置不施用生物炭吸附聚谷氨酸(CK)和施用生物炭吸附聚谷氨酸(F)2个处理,每个处理3个重复,每个小区面积100 m2。生物炭吸附聚谷氨酸施用量为67.5 kg·hm-2,分别于冬小麦季旋地前、旋地后和出苗期分3次施用,每次施用量按22.5 kg·hm-2溶于700 L水进行均匀喷施。冬小麦播量195 kg·hm-2。夏玉米播量30 kg·hm-2,行距60 cm,株距20 cm,密度8.8万株·hm-2。冬小麦和夏玉米均按当地施肥管理,基施675 kg·hm-2复合肥(N-P2O5-K2O,25-18-8)。病虫草害防治等田间管理与当地农户一致。

1.3 样品采集与分析

小麦收获期各小区分别收割1 m2计算产量,同时选取1 m双行中具有代表性的20株小麦进行考种分析;在玉米收获前每小区随机选取8 m双行全部收获测产,并选取代表性玉米20穗,调查穗数、穗粒数,全部脱粒后每个小区取200粒称质量计算千粒质量,3次重复。

酸性农田表层土壤盐基离子淋溶强烈导致不同土层深度的土壤酸度和结构发生变化。因此,在收获期分不同土层采集土壤,共分0~20、20~40、40~60 cm3层,每个小区采集1个混合样本,每个样本按“S”形采集五点。剔除砾石和植物残根,粉碎过2 mm筛后风干保存。土壤pH值在土水质量比为 1∶2.5的条件下测量[19];土壤水稳性团聚体采用Yoder湿筛法分离测定[20]。称取50.00 g风干土,过2 cm筛,放置顶层的250 μm筛子中,下层放53 μm筛,将套筛放入铁桶,加入去离子水浸泡5 min,以频率35次·min-1和振幅4 cm震荡10 min。分别将各级筛中的土粒冲洗到铝盒里,水中的土壤(<53 μm)经沉淀转移铝盒中,烘干至质量恒定。

1.4 数据分析

采用DPS 17.0软件进行统计分析并采用t检验进行处理CK和F的组间差异显著性以及小麦季和玉米季两个作物生育期的差异显著性分析,并用Sigma Plot 10.0作图,采用Pearson相关性分析检测土壤pH值、团聚体、作物产量、穗数、穗粒数和千粒质量等相关性。土壤团聚体稳定性用团聚体平均质量直径(mean weight diameter,MWD)和团聚体几何平均直径(geometric mean diameter,GMD)指标进行表征,相关计算公式如下:

式中:ri(mm)代表第i个筛子孔径;ro=r1;rn=rn+1;mi是第i个筛子的团聚体质量分数。

式中:mi是第i个筛子的团聚体质量,m是称土总质量。

2 结果与分析

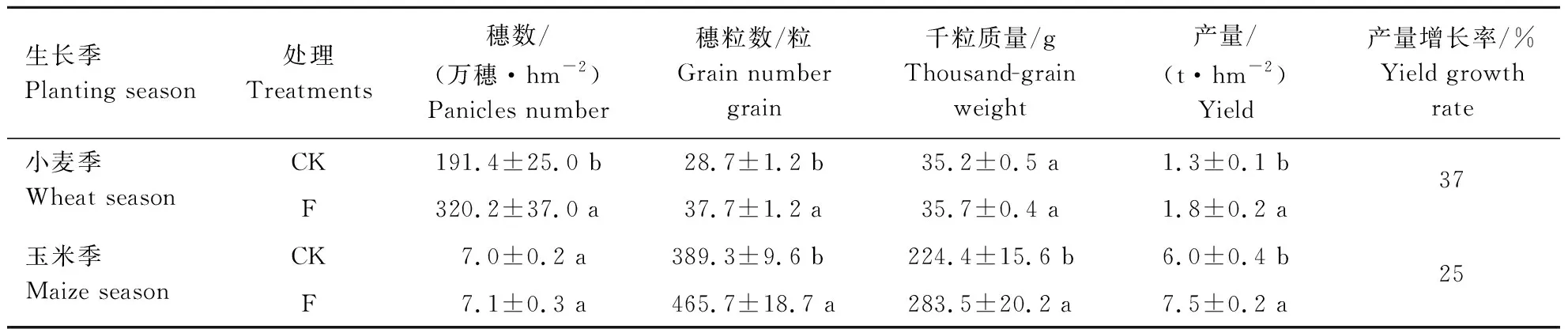

2.1 施用生物炭吸附聚谷氨酸对冬小麦和夏玉米产量的影响

与空白对照相比,施用生物炭吸附聚谷氨酸显著提升了冬小麦和夏玉米产量,且对小麦的增产作用比玉米大(表1)。在本研究中,不施用生物炭吸附聚谷氨酸的冬小麦和夏玉米平均产量分别为1.3和6.0 t·hm-2,与已有报道当地酸化农田冬小麦和夏玉米平均产量分别为1.2和6.1 t·hm-2类似[21-22]。但与CK相比,施用生物炭吸附聚谷氨酸使小麦增产37%,小麦穗数和穗粒数分别增加67%和31%(P<0.05),且小麦产量与小麦穗数和穗粒数呈显著正相关(r>0.80,P<0.05),表明施用生物炭吸附聚谷氨酸可以增加小麦穗数和穗粒数,提高酸性农田的小麦产量;与CK相比,F处理区玉米增产25%,玉米穗粒数和千粒质量分别增加45%和26%(P<0.05),且与产量与玉米穗粒数和千粒质量呈极显著正相关(r>0.95,P<0.01),表明施用生物炭吸附聚谷氨酸可以通过增加玉米穗粒数和子粒质量,促进酸性农田玉米增产。

表1 施用炭吸附聚谷氨酸对冬小麦和夏玉米产量的影响Table 1 Effects of carbon adsorption of polyglutamic acid on the yield of winter wheat and summer maize

2.2 施用生物炭吸附聚谷氨酸对土壤pH值的影响

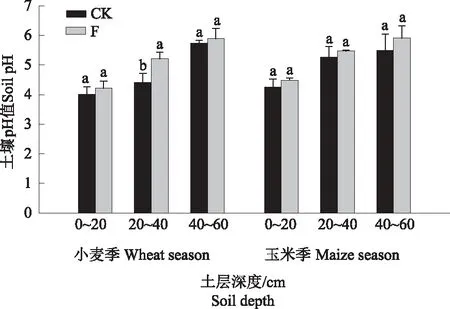

由图1可得,在小麦季和玉米季酸性农田土壤pH值随土层深度增加而升高。与对照相比,在小麦季施用生物炭吸附聚谷氨酸使20~40 cm土层pH值提升0.81个单位(P<0.05),表明施用生物炭吸附聚谷氨酸可以缓解小麦季该层土壤酸化。在对照处理区,玉米季20~40 cm土壤pH值比小麦季平均增加0.86个单位(P<0.05),表明这两种作物对土壤酸化的影响不同,种植玉米更有利于改善该层土壤酸化。施用生物炭吸附聚谷氨酸对小麦季0~20和40~60 cm以及玉米季所有土层的土壤pH值影响不显著。

注:数据为均值±SD(n=3)。CK是酸性土壤不施生物炭吸附聚谷氨酸;F是酸性土壤施用生物炭吸附聚谷氨酸。同行不同字母表示处理CK和F之间的差异显著(P<0.05)。下同。Note: The data were mean±SD (n=3).CK is acid soil without biochar-carbon adsorption of polyglutamic acid application; F is acid soil with biochar-carbon adsorption of polyglutamic acid application. The different lowercase letters in the same row indicate significant differences between treatments CK and F (P<0.05).The same as below.图1 施用生物炭吸附聚谷氨酸对不同土层土壤pH值的影响Fig.1 Effect of biochar adsorption of polyglutamic acid on the soil pH of different soil layers

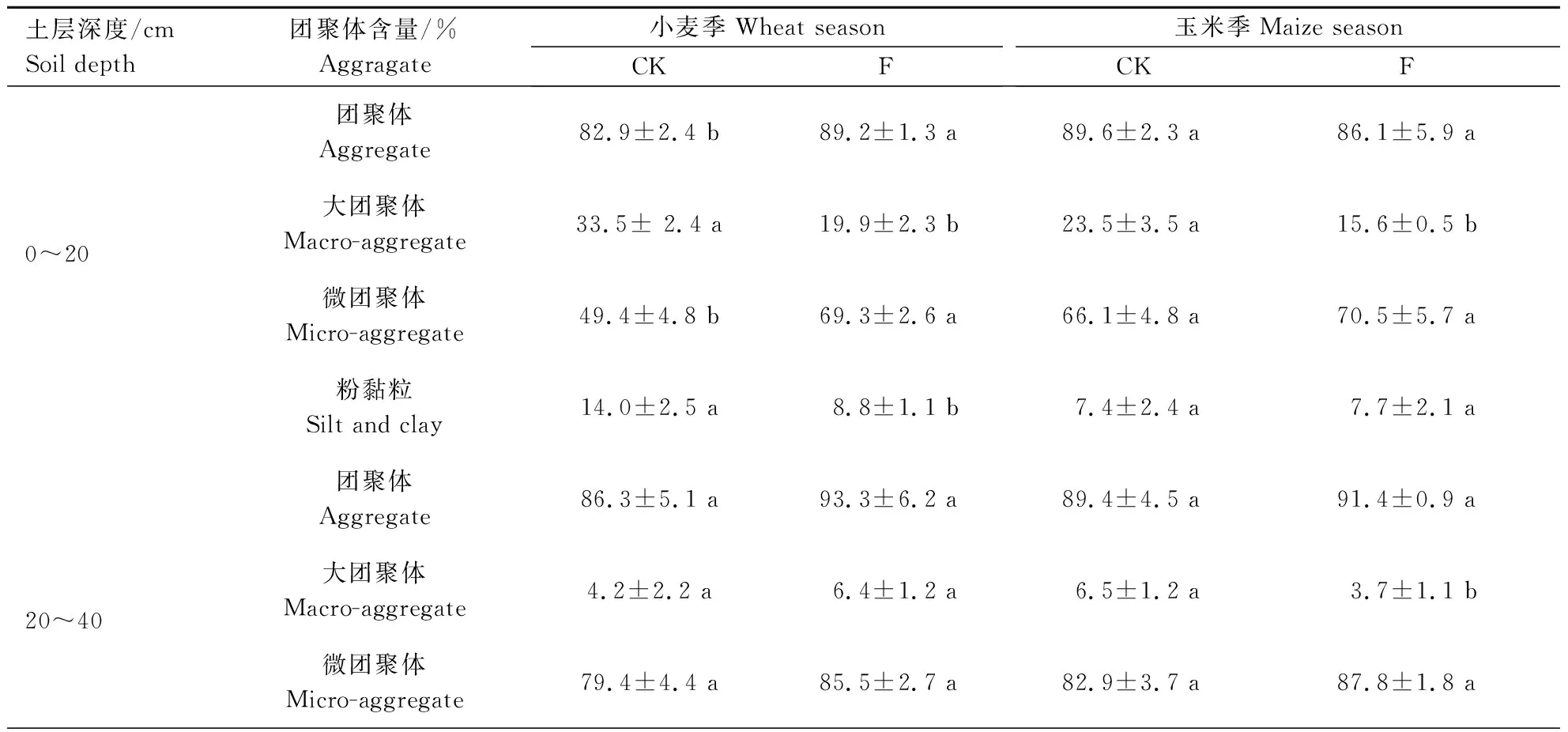

2.3 施用生物炭吸附聚谷氨酸对土壤团聚体含量的影响

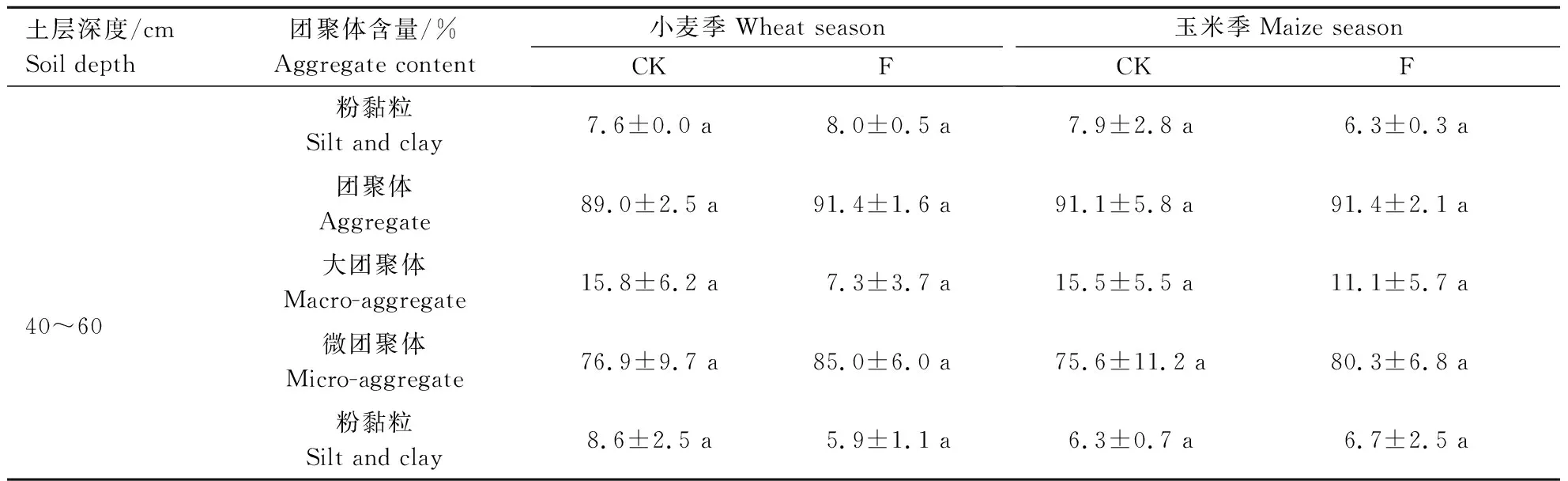

土壤团聚体作为组成土壤的基本结构单元,其数量与质量即反应土壤结构状况,也影响土壤的肥力、抗蚀性以及土壤有机碳的固持和分解[23]。从土壤团聚体粒径分布可得,小麦季和玉米季的所有土层均为土壤微团聚体比例占团聚体总量比例最大(>49.4%,表2)。在冬小麦和夏玉米轮作期,小麦季土壤0~20 cm土壤大团聚体比例最大为33.5%。在小麦季施用生物炭吸附聚谷氨酸使0~20 cm土层团聚体显著增加(P<0.05),其中,大团聚体降低40.4%,微团聚体增加40.2%,粉黏粒降低(P<0.05)。在小麦季施用生物炭吸附聚谷氨酸使 0~20 cm土层微团聚体显著增加,而大团聚体和粉黏粒显著减少(P<0.05;表2)。同时,0~20 cm土层微团聚体与大团聚体(r=-0.90,P<0.01)和粉黏粒(r=-0.95,P<0.01)呈显著负相关。这些结果表明喷施生物炭吸附聚谷氨酸可能通过加速大团聚体分解和促进黏粉粒聚合增加土壤微团聚体数量。在玉米季F处理区0~20和20~40 cm土层大团聚体分别降低33.3%和44.1%(表2),表明施用生物炭吸附聚谷氨酸促进土壤大团聚体的裂解。

表2 施用生物炭吸附聚谷氨酸对土壤团聚体含量的影响Table 2 Effects of biochar-carbon adsorped polyglutamic acid on the percentage of soil aggregates

续表2 施用生物炭吸附聚谷氨酸对土壤团聚体含量的影响Continuing table 2 Effects of biochar adsorption of polyglutamic acid on the percentage of soil aggregates

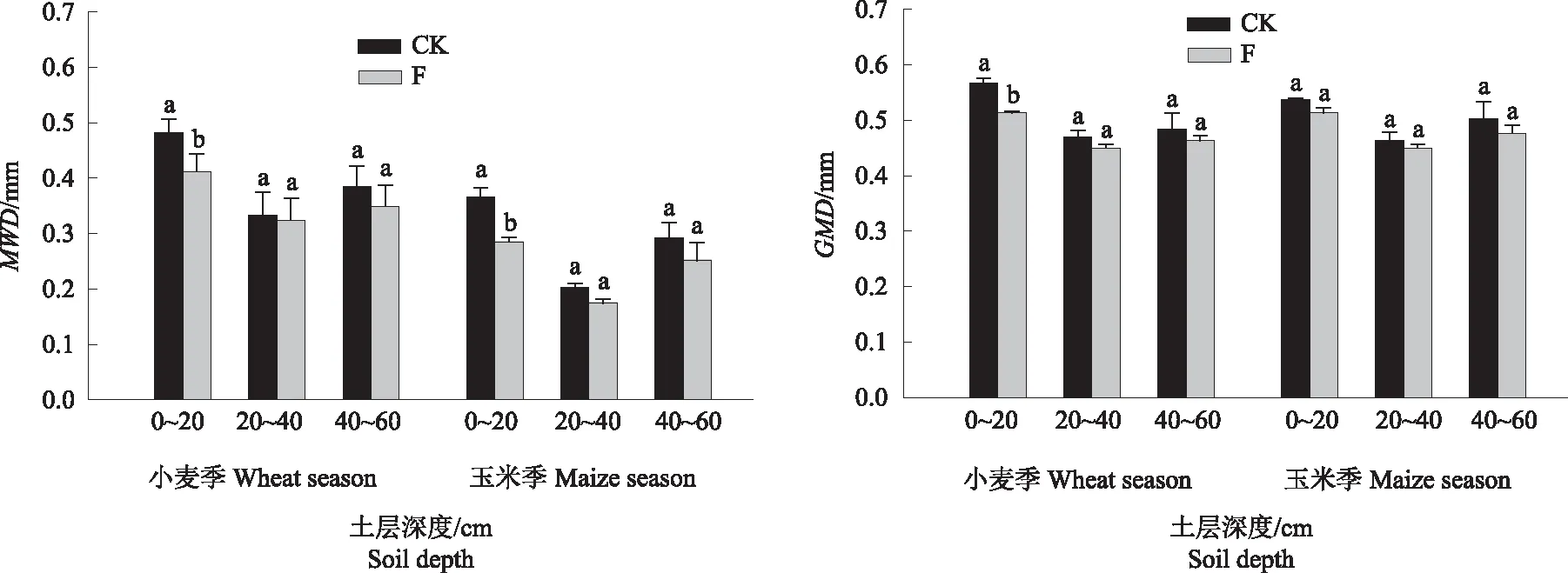

2.4 施用生物炭吸附聚谷氨酸对土壤团聚体质量直径(MWD)和几何平均直径(GMD)的影响

团聚体的稳定性一般用平均质量直径(MWD)和几何平均直径(GMD)表示[24]。MWD越大,土壤中的大团聚体越多;GMD越大,团聚体越稳定。在小麦季,与CK相比施用生物炭吸附聚谷氨酸后,土壤0~20 cm土层的MWD和GMD显著降低(P<0.05);在玉米季处理区土壤0~20 cm土层的MWD显著降低,且玉米季所有土层的MWD值低于小麦季(P<0.05;图2)。有研究表明,在砂壤土施用高分子材料(保水剂)后,土壤大团聚体(>0.25 mm)出现先减少后增加的趋势[25]。本研究表明在酸化黏土中施用生物炭吸附聚谷氨酸降低了土壤大团数量,生物炭吸附聚谷氨酸对酸性粘土团聚体周转的长期调控机理还需要进一步探索。

图2 施用生物炭吸附聚谷氨酸对土壤团聚体质量直径(MWD)和几何平均直径(GMD)的影响Fig.2 Effects of biochar-carbon adsorped polyglutamate acid on the MWD and GMD of soil aggregates

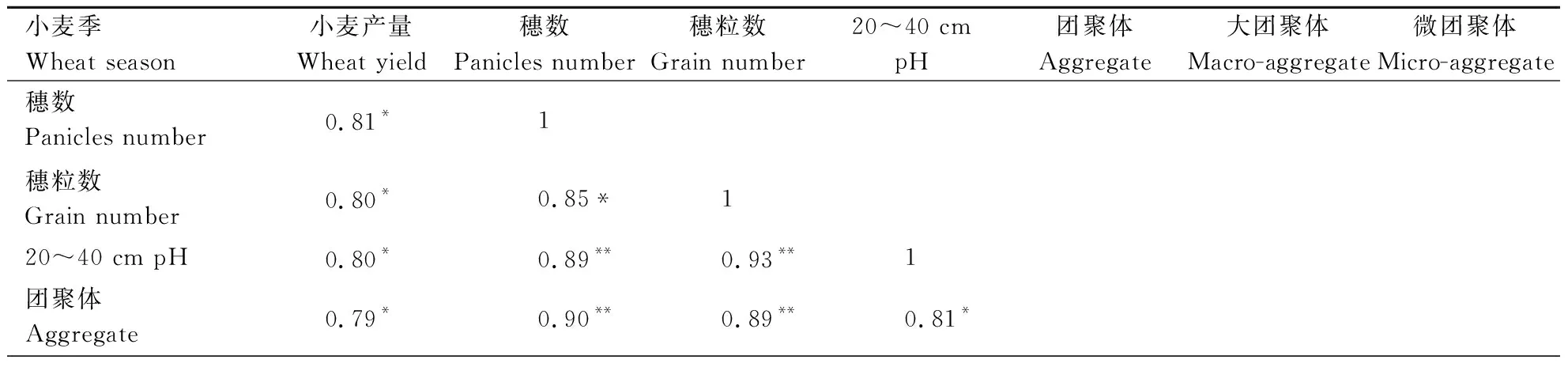

表3 小麦产量和小麦季土壤指标的相关分析Table 3 Correlation analysis of wheat yield and soil indices in the wheat season

续表3 小麦产量和小麦季土壤指标的相关分析Continuing table 3 Correlation analysis of wheat yield and soil indices at wheat’s season

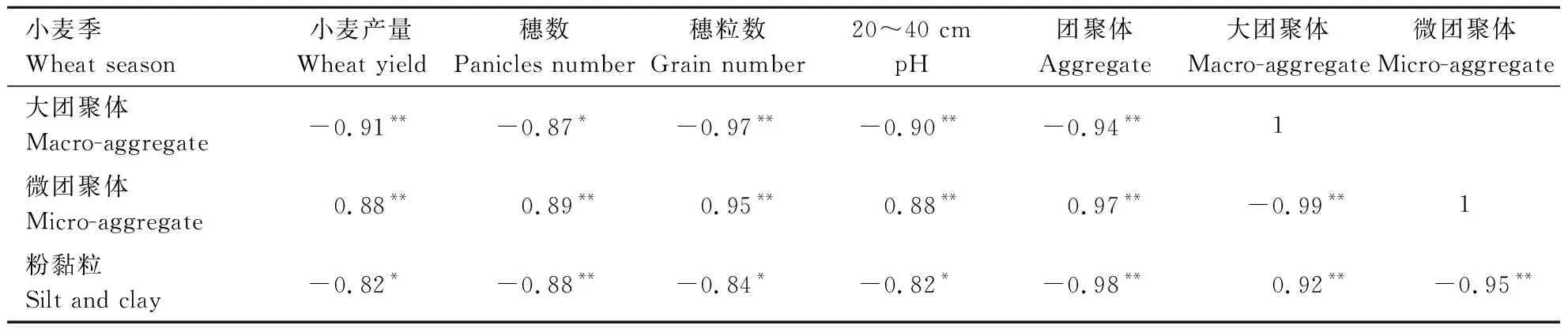

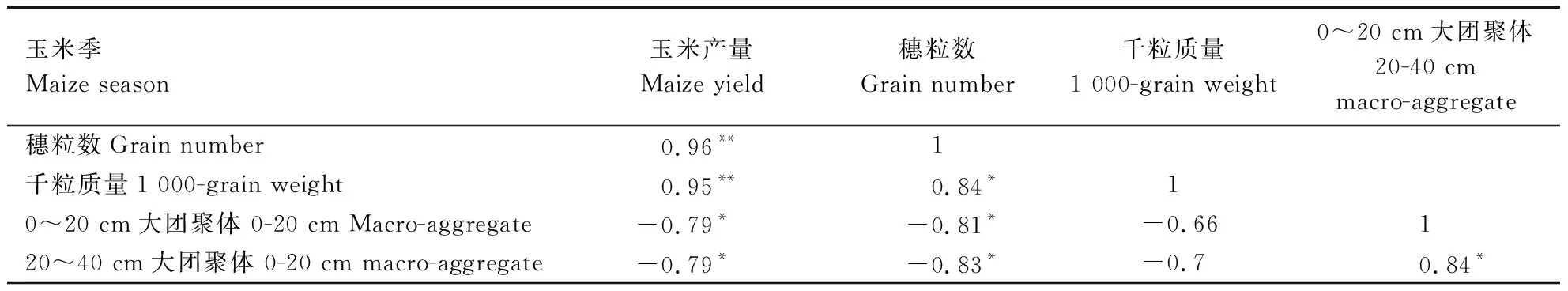

表4 玉米产量和玉米季土壤指标的相关分析Table 4 Correlation analysis of maize yield and soil indices in the maize season

3 结论与讨论

不同作物对土壤酸化的敏感度不一样。据统计,土壤酸化对玉米、水稻、小麦、大豆等作物的危害程度为小麦>大豆>玉米>水稻[26],表明土壤酸化对小麦产量的影响最大。2016—2018年,河南省冬小麦和夏玉米平均产量分别为6.4和5.6 t·hm-2(国家统计局,http://www.stats.gov.cn/),本研究对照酸性农田中冬小麦和夏玉米的平均产量分别为1.3和6.0 t·hm-2,这表明酸性农田中冬小麦的产量比本省近年平均产量减少80%,冬小麦比夏玉米更容易遭受土壤酸化的威胁。在酸性农田中,施用生物炭吸附聚谷氨酸使小麦和玉米分别增产36%和25%,表明生物炭吸附聚谷氨酸可以显著提高酸性农田作物产量。生物炭吸附聚谷氨酸对冬小麦的增产作用比夏玉米大,可能是因为①相对于夏玉米,冬小麦对土壤酸化的响应更敏感,农田酸化使冬小麦的减产程度更大;②聚谷氨酸对高杆作物和矮杆作物的肥料效应不同导致。喷施生物炭吸附聚谷氨酸显著增加小麦穗数和穗粒数,小麦产量与穗数和穗粒数呈显著正相关(P<0.05;表3),表明生物炭吸附聚谷氨酸可以增加小麦的穗数和穗粒数,提高冬小麦产量。施用生物炭吸附聚谷氨酸显著增加玉米穗粒数和千粒质量,玉米产量与穗粒数和千粒质量呈显著正相关(P<0.01;表4),表明生物炭吸附聚谷氨酸可以增加玉米的穗数、穗粒数和千粒质量,提高夏玉米产量。表3和表4显示,相对于小麦产量与穗数和穗粒数的相关性(相关系数r为0.62~0.81),玉米产量(相关系数r为0.88~0.96)与穗粒数和千粒质量的相关性更大。这表明施用生物炭吸附聚谷氨酸对玉米和小麦的增产效应不同,其通过增加玉米穗粒数和子粒质量等产量要素对提高玉米产量的贡献更大。已有研究发现,施用γ-聚谷氨酸显著增加玉米生物量和养分吸收,谷氨酸处理无显著增效作用,表明聚谷氨酸的增效作用不是其分解的单体而是其本身起主要作用[27]。γ-聚谷氨酸可以络合钙、镁、铁等中微量元素,提高土壤中微量元素养分的有效性[28]。因此,本研究表明炭吸附聚谷氨酸主要通过促进植物养分吸收,增加玉米穗粒数和子粒质量,从而提高玉米产量。

土壤pH值是衡量土壤酸碱度的标准之一,与土壤质量密切相关。土壤阳离子交换量和土壤有机碳含量对酸性土壤pH值缓冲能力具有决定性作用[29],而过量施用生理酸性肥料(尤其氮肥)和作物收获吸收大量土壤盐基离子是我国农田土壤酸化的主要诱导因素[2]。在小麦季和玉米季,施用生物炭吸附聚谷氨酸显著增加两种作物产量,这必然导致土壤盐基离子损耗,而两季施用生物炭吸附聚谷氨酸0~20 cm土层pH值无显著变化(图1),可能因为:①玉米季该层土壤中生物炭吸附聚谷氨酸质子化释放土壤阳离子的量与作物吸收减少土壤阳离子的量相当,从而土壤pH值不变;②同一田块中,小麦产量不到玉米产量的四分之一,小麦生长比玉米消耗土壤离子更少,施用生物炭吸附聚谷氨酸释放的部分土壤阳离子向下淋洗,导致小麦季0~20 cm土层pH值无显著变化而20~40 cm土层pH增加(图1)。在小麦季施用生物炭吸附聚谷氨酸显著提升20~40 cm土层的土壤pH值(图1),表明施用生物炭吸附聚谷氨酸可以缓解该层土壤酸化。这可能由于聚谷氨酸分解产生的大量弱酸性羧基官能团(R-COO-),羧基质子化(R-COO-+H+R-COOH)释放阳离子提高土壤的酸缓冲能力[30-31]。本研究同时发现喷施生物炭吸附聚谷氨酸然对玉米季20~40 cm土层pH值影响不显著,这是因为玉米季对照区该层土壤pH值比小麦季显著增加,玉米根系生长比小麦根系对酸性土壤的调节作用更大。

土壤团聚体是土壤结构重要的组分和土壤养分的“储存库”,土壤团聚体数量和粒径分布在一定程度上反映土壤养分供储能力的高低。在小麦季施用生物炭吸附聚谷氨酸可以显著增加表层(0~20 cm)土壤的团聚体数量(表2)。施用生物炭吸附聚谷氨酸使 0~20 cm土层的土壤微团聚体显著增加,而大团聚体减少,表明施用生物炭吸附聚谷氨酸主要通过增加土壤微团聚体数量增加土壤团聚体总量,促进酸性土壤团聚体形成。这可能因为聚谷氨酸分子主链上含有大量的羧基、氨基等亲水性官能团,具有超强吸附性,易于将土壤颗粒胶结成团聚体[32]。本试验中,施用炭吸附聚谷氨酸使酸性黏壤大团聚体的数量和稳定性降低,这与李继成[33]的研究结果类似,证实保水剂单独施用增加土壤大团聚体数量,而保水剂与肥料同时施用则降低土壤大团聚体数量。这是因为保水剂分子的舒展性越好,越有利于絮凝土壤颗粒成团粒结构;而肥料施用增加土壤电解质溶液浓度,使保水剂分子链的舒展性降低,团聚作用下降[34]。研究表明,常规耕作方式下不同粒级团聚体有机碳和全氮贡献率排序为(<0.25 mm)>(0.25~2 mm)>(2~5 mm)[35],土壤团聚体有机碳和全氮的含量随团聚体粒径减少而呈现增加的趋势,全氮和碱解氮含量主要集中在<0.25 mm的微团聚体。在小麦季0~20 cm土层的土壤微团聚体与小麦穗数、穗粒数和产量呈极显著正相关(r>0.88,P<0.01),表明生物炭吸附聚谷氨酸可能通过增加土壤表层微团聚体增加土壤养分供应,促进小麦分蘖和子粒形成,进而提高小麦产量。

本试验结果表明,在小麦季旋地前、旋地后和苗期分次喷施生物炭吸附聚谷氨酸可以使酸性农田中冬小麦和夏玉米分别增产36%和25%。施用生物炭吸附聚谷氨酸对玉米和小麦的增产作用途径不同。生物炭吸附聚谷氨酸主要通过促进玉米养分吸收等增加玉米子粒数量和质量,提高夏玉米产量。生物炭吸附聚谷氨酸主要通过增加土壤表层微团聚体数量,促进小麦分蘖和子粒形成,提高冬小麦产量。