云冈晚期佛像服饰的造型变化

刘 芳

(山西大同大学 云冈文化生态研究院,山西 大同 037009)

太和十八年(494年)孝文迁洛,平城作为北都,使得仍为佛教要地的云冈凿窟雕龛活动尚在继续,这便是云冈晚期造像所指的第20窟以西的诸多窟龛(编号21-45窟)及一些附属洞窟内造像,另加早、中期洞窟的补刻造像。一直以来,云冈晚期造像由于严重风化所导致的涣散不清,较少引起学者关注,因此,相关研究较为缺乏,而对于晚期佛像服饰,也多被笼统归为中期样式“褒衣博带式”。

事实上,云冈晚期造像虽因迁都洛阳而规模变小,但并未影响到造像形式的丰富表达。就佛像服饰而言,与晚期窟室①从窟制上,狭小的窟室规模及杂乱的窟龛布局是最为显著的表现,流行的窟室是塔洞、千佛洞、四壁重龛式和四壁三龛式,参见宿白:《云冈石窟分期试论》对于云冈第三期窟龛种类的介绍。的急剧变化相对应,显示出“创新多变化节奏快”[1]的发展特点,是佛像服饰表现最为繁杂的一个时期,不仅有中期“褒衣博带式”的延续,更有新样式的产生,这些新样式既有来自龙门的影响,又有云冈的独创,显示出这一时期云冈地区造像活动的异常活跃,各地佛教造像新范本不断被带到平城。这种新样式较“褒衣博带式”在造型上已发生明显改变,佛衣所具有的密集下摆是其主要特征。如果以云冈晚期窟龛的进一步分期,是指云冈晚期后段流行的一种佛衣样式,时间界限是延昌四年(515年)。②赵昆雨进一步将云冈晚期洞窟分为两个发展阶段。参见赵昆雨:《云冈石窟造像服饰雕刻特征及其演变》,《文物世界》,2003年第5期。以下将围绕云冈晚期此类佛衣,从造像组合及分布、佛衣特征及成因三个方面进行阐释。

一、造像组合及分布

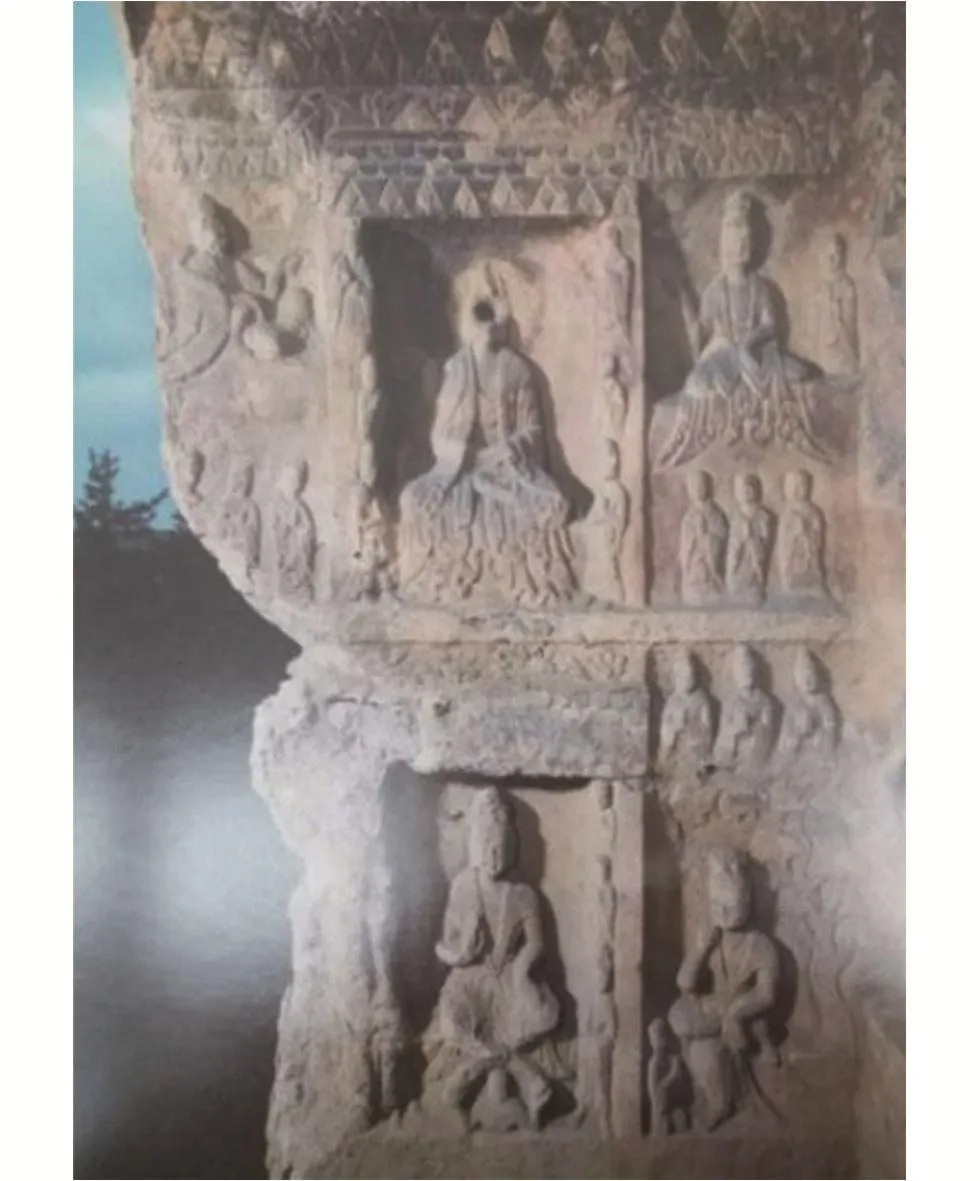

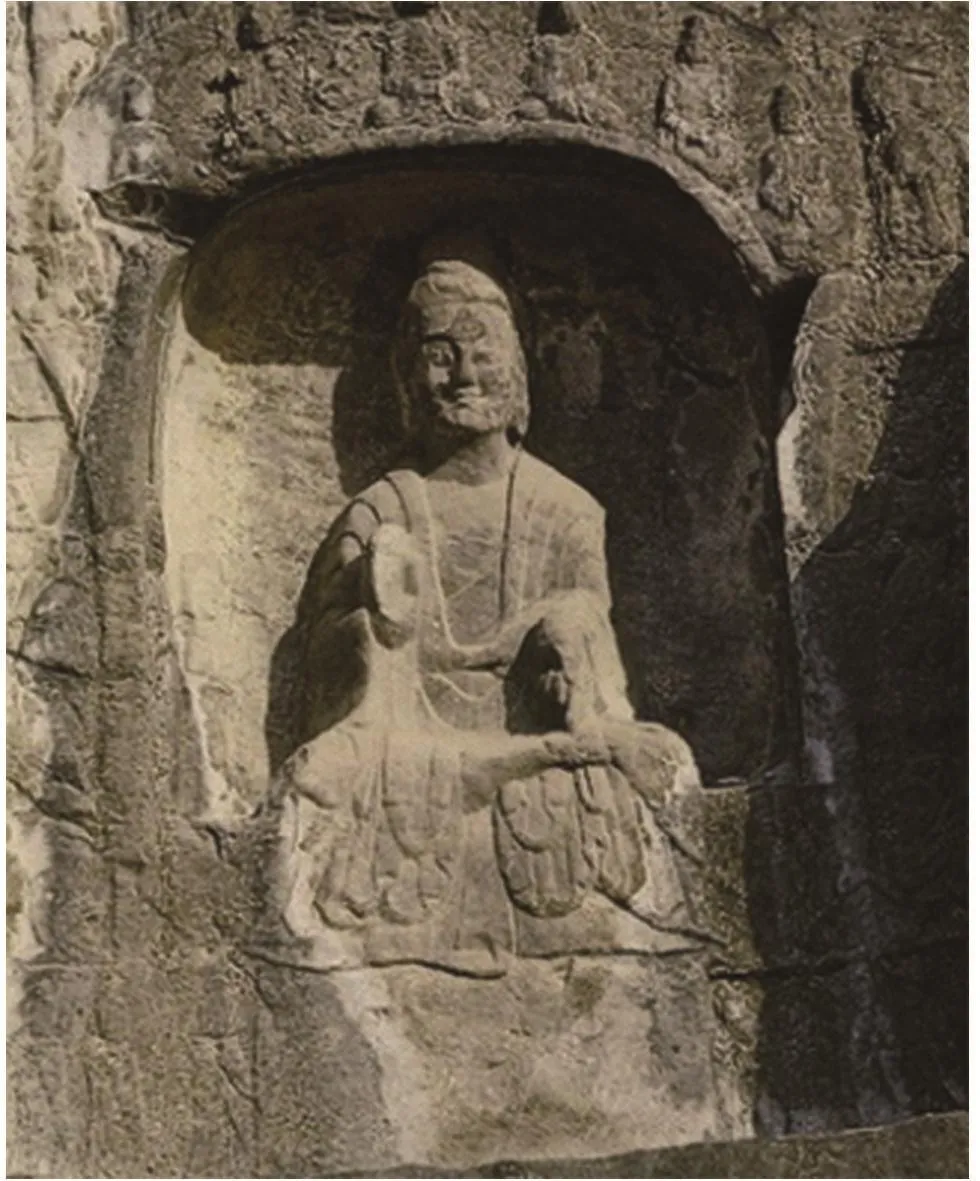

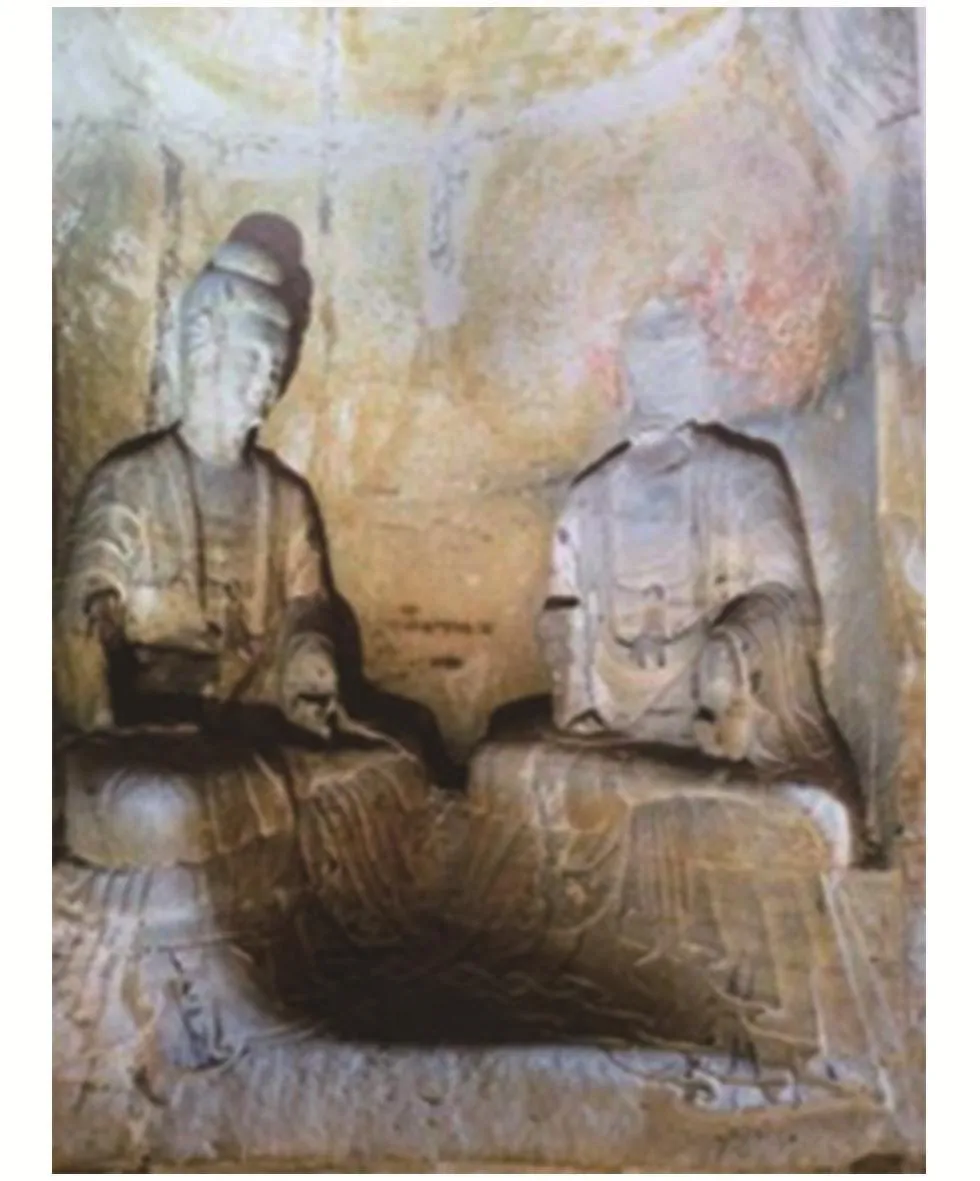

云冈晚期窟龛佛像中,出现了较多有着复杂下垂衣襞特征的佛像服饰,如第33-3窟西壁佛龛内佛像,佛衣下摆重叠堆积而覆盖佛座(图1)。着这类佛衣的佛像出现于不同题材的造像组合,并分布于窟龛的不同位置。具体来讲,在图像表现中,既出现于早期主要题材“三佛”组合中,又有流行于中期的释迦多宝的二佛组合、一佛二菩萨组合,同时亦有单尊佛像以及一佛二菩萨二弟子的五尊像等。从其分布来看,或为窟龛主像而居于主要位置,或被雕刻于不显眼的窟外壁面上,在西部编号洞窟、附属洞窟及中期补刻龛像中均有出现,是一种分布没有规律,下摆表现形式多样的佛衣样式。以下以实地考察及现有图像的整理分析,选取晚期窟内及窟外壁面较有代表性且保存较好的龛像,同时结合佛像所处的各类造像组合与题材,以期对云冈晚期该类佛像分布及佛衣特征有一个整体认识。

图1 云冈第33-3窟西壁龛像

(一)三佛组合

在云冈晚期龛像中,流行于早期的三佛组合①三佛组合指中央表现释迦佛,左右两侧为仅次于主尊佛像的胁侍佛。源于犍陀罗的一铺三尊式造像,即中央表现释迦,左右具行者、圣者内涵的“上求菩提”的弥勒菩萨,以及具王者、救济内涵的“下化众生”的观音菩萨,此二菩萨助释迦教化,表现意图为实现理想的佛国净土。继续出现,如第30窟西壁第2层三个并列的龛像,中间方形龛内为坐像,佛像结跏趺坐,身体修长,面部清瘦,目光低垂,磨光肉髻,左手施与愿印,右手施无畏印,佛衣宽博且胸前有带饰表现,外层袈裟右领襟呈棱状搭于左臂,佛衣下摆重叠堆积,覆座并露出右足。两侧的长方形龛中,右侧为立佛像,左手已佚,右手同样施无畏印,佛衣同样宽博,左侧佛像不存。从题材来看,猜测其也应为立佛像,佛衣样式亦同右侧立佛(图2)。可以看出,该三佛组合的表现形式已不同于早、中期三尊佛像同处一龛的布局,而是处于不同的龛内,是三佛题材新的表现形式,值得注意的是,中间主尊坐像服饰表现不同于左右两侧立像。

图2 云冈第30窟西壁第2层三龛组合中佛像《(云冈石窟全集》第十八卷,青岛出版社,2019年,第267页)

这种三佛处于不同龛内的组合表现还出现在第27窟北壁的三佛图像中,但又表现出不同,即中间为坐像,两侧则为倚坐像,服饰显然存在区别,中间坐像外层袈裟下摆堆积覆座(图3)。

图3 云冈第27窟北壁三佛组合(《云冈石窟全集》第十八卷,青岛出版社,2019年,第150页)

以上所举两例三佛组合显示出云冈晚期三佛组合龛像所出现的新变化,这种变化势必引起佛衣的变化,不过和早、中期相同的是,中间主尊坐像服饰与其左右两侧佛像服饰仍存在区别。

(二)二佛组合

二佛组合是云冈中期流行的造像题材,最常见的表现形式为释迦多宝二佛并坐,该题材在云冈晚期依然盛行,这种见于《妙法莲花经·见宝塔品》的造像题材,是云冈石窟贯穿始终的一种造像内容,大约有近400幅的雕刻表现,②该数字源于李雪芹:《云冈石窟——雕在石头上的北魏王朝》,山西科学技术出版社,2014年,第168页。表明《法华经》的信仰已深入民众并深受欢迎,因为《法华经》宣传一切众生,均能成佛,无论是“诸天龙神,人及非人,香花伎乐,常以供养”,还是“过去诸佛”、“未来诸佛”及“现在十方无量百千万亿佛土中诸佛世尊”等等,都能得到“皆已成佛”的结果。[2](序品第一,P373-377)第 31 窟前室北壁东侧第4层圆拱龛内,便雕刻了该种题材。然而,不同于中期的是,二佛两侧分别为二菩萨立像,构成了六尊像的布局,是较少见到的一种造像组合。中间圆拱龛内二佛外观特征同上述第30窟西壁第2层三龛组合中间龛内坐像,佛衣下摆褶皱表现更加对称与规整(图4)。

图4 云冈第31窟前室北壁东侧第4层圆拱龛二佛

在窟外壁面龛中,佛像体形更加微小,显然为晚期较晚的雕刻,且系下层民众所为,如第40-1窟北壁佛龛内二佛并坐像,两侧各有一菩萨立像,二佛服饰亦有着同样垂覆重叠的下摆,但下摆表现较为随意凌乱(图5)。

图5 云冈第40-1窟龛内二佛

(三)一佛二菩萨组合

一佛二菩萨组合亦是云冈中期流行的造像题材,在晚期窟龛中继续出现,如西部窟群中第28-2窟北壁、第29窟东壁第1层二龛组合北侧龛,以及第23-1窟北壁均有这种题材(图6,图7,图8)。在该三龛内,佛像均为坐像,所施手印也相同,即左手施与愿印,右手施无畏印,两侧菩萨均形体较小,是这一阶段较为流行的造像形式。

图6 云冈第28-2窟北壁一佛二菩萨《(云冈石窟全集》第十八卷,青岛出版社,2019年,第207页)

图7 云冈第29窟东壁第1层二龛组合北侧龛《(云冈石窟全集》第十八卷,青岛出版社,2019年,第238页)

图8 云冈第23-1窟北壁一佛二菩萨组合《(云冈石窟全集》第十八卷,青岛出版社,2019年,第83页)

(四)一佛二弟子二菩萨

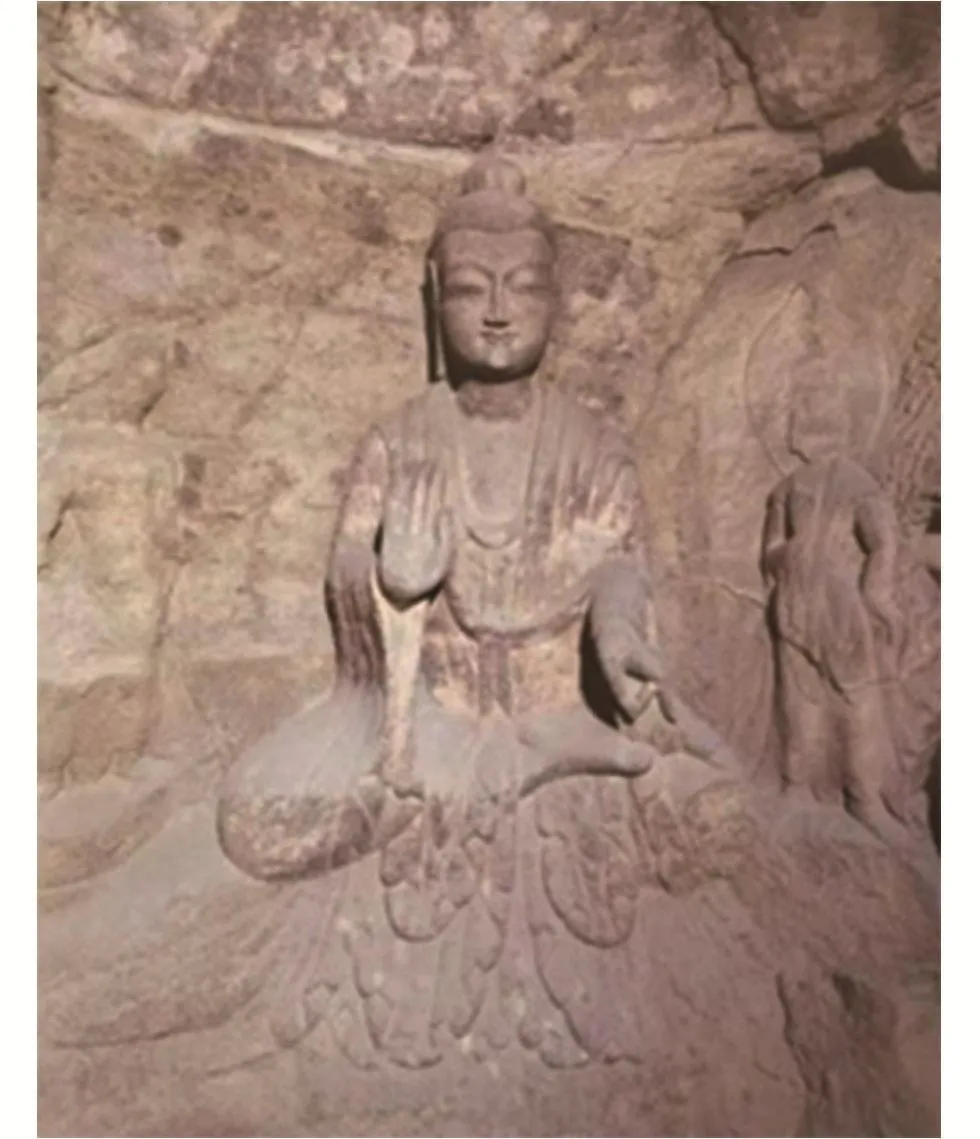

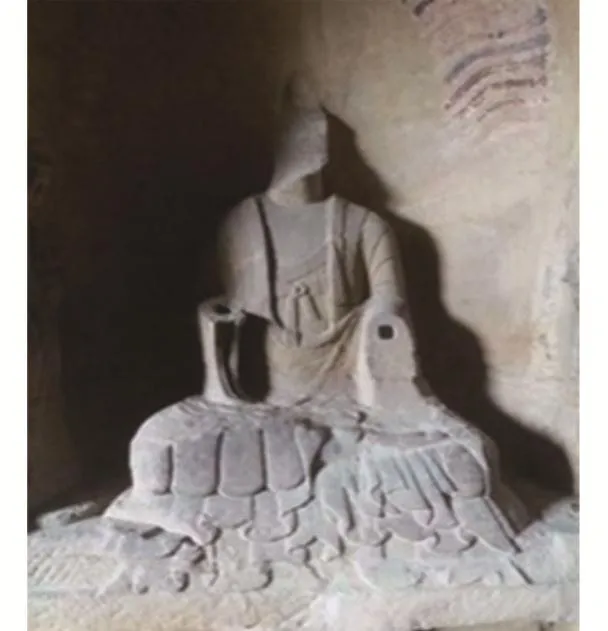

这是云冈晚期出现的新题材,即五尊式的布局格式,是以本尊为中心,左右两侧皆有一胁侍菩萨及一弟子,是早、中期从未出现的一种造像组合,这是受到了龙门的影响。宣武帝后期(510—515年),大约从永平至孝明帝熙平年间,由于龙门风格的进一步发展,在图像构成中,五尊像格局得以确立。在云冈第35-1窟北壁,便出现了这种图像格局,龛内主尊结跏趺坐,磨光肉髻,其衣襞覆坛的下摆盖住双足,两侧为弟子立像,弟子两侧各有一胁侍菩萨立像。与龙门的不同之处在于,云冈的这种五尊式图像中,弟子的体形远小于菩萨(图9)。

图9 云冈第35-1窟北壁一佛二弟子二菩萨《(云冈石窟全集》第十八卷,青岛出版社,2019年,第146页)

二、佛衣特征

以上所举图像实例,显示出云冈晚期佛像服饰新的变化趋势,典型特征为佛衣垂覆于佛座前的衣裾,或被称为袈裟下摆、衣襞覆坛等,在造型方面较中期流行的“褒衣博带式”已发生了很大的改变,主要表现在两个方面:一是装饰部位的转移,中期“褒衣博带式”的胸前带饰不再是强调的重点,变得可有可无,袈裟下摆成为突出表现的部分,成为佛衣的装饰重点,且有多种表现形式;二是着此类佛衣的佛像均为坐佛,而不见于立佛像。对于这种流行于云冈晚期的佛像服饰,在北方,整体出现于北魏末期,具体是指孝文、宣武之后的灵太后时期(515-524年),是云冈晚期后段(515-524年)流行的一种佛衣样式。

梁思成最早对云冈晚期佛像特征进行了描述:佛貌又每每微长,口含微笑,衣褶流畅精美,渐类龙门造像。[3](P15)而对于云冈晚期后段的这种佛衣,梁思成亦作了形象描述:座前垂衣曲折翻覆重叠掩座,[4](P83)且将其称为一种新样式。宿白先生总结为:“云冈石窟造像形象从雄健而丰满,演变到第三期(晚期)的清秀,以及服饰的发展变化和衣襞的日益繁杂等,先后次第脉络清晰”,[5](P305)“衣服下部的衣纹越来越重叠”。[6](P34)宿白先生提到的“衣襞的日益繁杂”以及越来越重叠的下摆便是指云冈晚期后段的这种佛衣样式。

对于这种整体出现于北魏末期、外层袈裟下摆重叠堆积的佛像服饰,其命名尚未形成统一。费泳在分析6世纪前期“褒衣博带式”佛衣时,对龙门、巩县石窟寺佛像的裳悬表现与南方成都地区进行比较,认为较5世纪末期所发生的变化“突出表现在较为写实的地域特征明确的裳悬样式”,[7](P314)并依然将这种样式称为“褒衣博带式”,这也是学界采用较多的一种称谓。“裳悬座”为日本学者对下摆繁复重叠且覆盖佛座的佛像服饰的称谓。[8]陈悦新运用考古类型学的方法研究了同时期巩县佛像服饰,对巩县石窟寺佛像服饰进行分类,依据僧衣结构将此种类型的佛衣称为“上衣重层式”。①上衣指僧衣中最外层的僧伽梨。参见陈悦新:《巩县石窟上衣重层式佛衣的探讨》,《中原文物》,2013年第2期。。黄文智将云冈中期和晚期佛像服饰结合起来考察,视其为同一类佛像服饰,称为“双领下垂式袈裟”。[9]

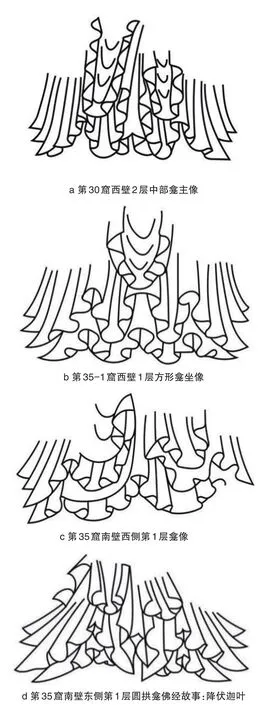

在佛像服饰命名的问题上,目前学界并未遵循统一原则,已有名称或侧重于样式的形式构成,如“右袒式”、“通肩式”,或侧重于样式的文化内涵,如“褒衣博带式”。费泳对于佛衣命名原则的观点具有合理性,认为在对诸多历史问题尚无法作出科学判断时,以及在对佛衣样式的来源无法清楚解读前,采取较为保守、侧重形式构成样式的称名方式更为妥当。[8]在此,本文采取陈悦新的佛衣形式构成原则,采用与巩县同类佛衣的命名——“上衣重层式”。这种佛衣特征与佛像外观一起,使得“秀骨清像”的造像风格更加突出:佛像脸型方圆,削肩长颈,双目下视,沉静慈祥,微带笑容中充满神秘感,衣裾下垂覆于佛座前(图10)。总结云冈晚期该类佛衣下摆的几种表现形式如下(图11)。

图10 “上衣重层式”佛衣下摆表现

图11 云冈“下摆多层覆座式”佛衣下摆的四种表现形式

三、成因分析

对于云冈晚期窟龛出现的这种新型佛像服饰,由于体形小及风化等原因,较少进入学者视线,而由于这种佛衣样式在龙门和巩县的大量出现,故须结合同时期龙门、巩县两地石窟寺中该类佛衣的表现进行对比分析,以期发现这一时期北魏佛像服饰的流行趋势。准确的说,龙门是指胡太后时期的五个洞窟龛像,依照其开凿时间分别为火烧洞、慈香洞、魏字洞、普泰洞及皇甫公窟,巩县则指包括了第1-5窟的全部洞窟。

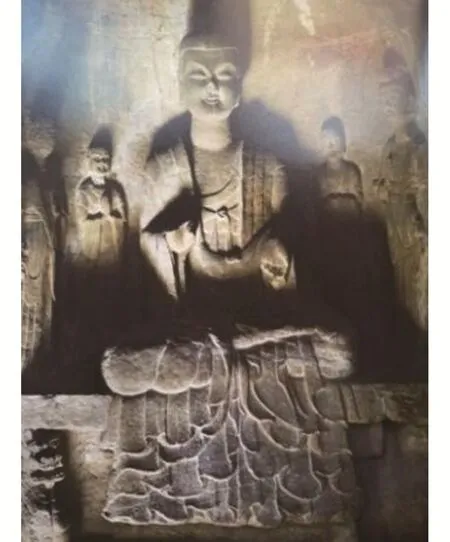

“上衣重层式”始见于龙门宾阳洞本尊像,该佛像结跏趺坐于长方形坛基上,磨光肉髻,面带微笑,左手向下施与愿印,右手作无畏印,佛衣胸前有下垂带饰,外层袈裟下摆呈矩形覆盖坛基,衣褶密集且均匀自然(图12)。“上衣重层式”在龙门宾阳洞出现后,随后在胡太后时期五个洞窟龛像中进一步发展并得以流行,莲花洞、慈香洞中,均出现了大量着“上衣重层式”佛衣的佛像,且均为坐佛,如龙门莲花洞北壁内侧下部佛龛内坐佛与慈香洞外壁南侧下部小龛佛像,均为结跏趺坐,露右足,下垂衣襞覆坛,但衣纹线条僵硬,每个衣襞褶皱下端卷曲成圆圈状,整体表现较为杂乱(图13,图14)。

图12 龙门宾阳中洞西壁

图13 龙门莲花洞北壁内侧下部佛龛内坐佛

图14 龙门慈香洞外壁南侧本尊像下部小龛佛像

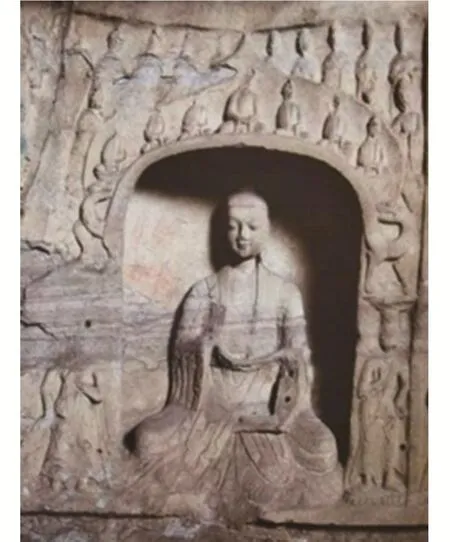

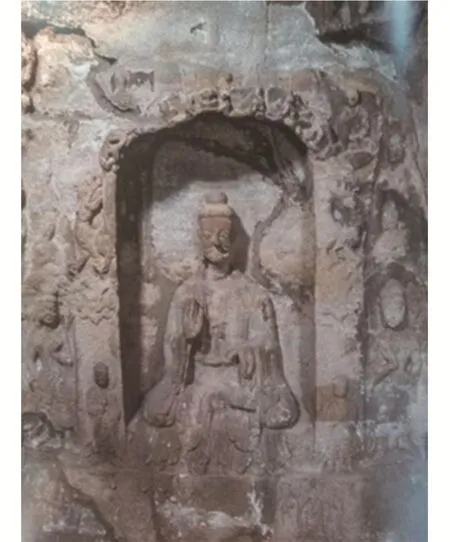

巩县石窟寺作为继洛阳龙门石窟之后于宣武帝景明年间开凿的另一石窟寺,是北魏佛教造像后期风格的代表,造像“简雅沉静与龙门异趣”,[10](P194)被认为是北魏风格向唐代风格过渡的一种带有地方性的艺术风格。[11]“上衣重层式”不仅在巩县石窟寺佛像服饰中得以广泛应用,更发展出丰富多样的形式表现,其富于装饰性、具有强烈艺术感染力的下摆衣纹,代表了这一时期北魏佛像服饰的流行趋势,也是认识云冈晚期后段“上衣重层式”佛衣风格样式的关键。佛像大多为坐佛,面相方圆,削肩长颈,头微前倾,双目下视,微带笑容中又略有神秘感,如第1窟西壁下层龛内坐佛,第3窟中心方柱南面龛内坐佛以及第4窟中心柱西面下层龛二佛,均为磨光肉髻,胸前有带饰,下垂衣襞无一例外地表现为繁复重叠,呈矩形覆于座前(图15,图16,图17)。尤其第3窟中心方柱南面龛内坐佛保存完好,龛像组合为一佛二菩萨二弟子的五尊像格局,佛像结跏趺坐于方形台座,佛衣垂覆于坛基的下摆如同盛开的花瓣,层层交错,轻盈飘逸且张弛有力,展示出服饰的律动与节奏(图15)。

图15 巩县第1窟西壁下层龛内坐佛

图16 巩县石窟寺第3窟中心方柱南面龛内坐佛

图17 巩县石窟寺第4窟中心柱西面下层龛二佛

对云冈与龙门、巩县“上衣重层式”佛衣特征的比较,相似的特征显而易见,即佛衣下垂衣襞的表现形式均较5世纪末期发生了很大的变化:雕像的重心向下,衣裾下垂微开,形成有一定组合形式而又千变万化的衣裾褶纹,加强了雕像的韵律感,这种“上俭下丰”的佛衣造型被认为是中国雕刻艺术发展史上一项重要的创造,盛行于南北朝晚期佛像服饰中,成为南北朝后期流行于南方和北方的佛衣样式,尤其在北方,当造像重心转移至巩县后,发展出小巧且张扬的夸张造型,衣褶曲线曲转张扬,这与其建造背景不无关系,如第3、4、5窟被认为是“为了适应少数帝后的需要而特意凿得小巧玲珑更为恰当”,[12](序P3)这里的帝后即指胡太后,亦即宣武灵皇后胡氏。灵太后于孝明帝即位之初,临朝称制,专权十有余年,对佛教极为崇信,当政的第一年——即熙平元年(516年),就在城内立永宁寺,是《洛阳伽蓝记》所录诸寺中最大的寺院之一,寺院内建筑及造像特征反映出这一时期北魏佛教发展形态,“殚土木之功,穷造型之巧,佛事精妙,不可思议”,[13](卷1《永宁寺》,P20)在佛教建筑及造像上以追求典雅秀美与工巧绮丽为审美情趣,也是巩县石窟寺造像的风格来源,佛衣下摆是极力表现的部位。而在云冈,“上衣重层式”既相应大的流行趋势,同时表现出独有的审美取向,最为明显的特征是下摆廓形呈梯形状而非矩形状,即下摆最底端向两侧舒展,即覆座的衣裾微微向两侧扩张。此外,更注重对称的表现,即下摆褶皱的对称性。

分析“上衣重层式”佛衣的出现,学术界仍多将其归因为接受了南朝的影响,即最早出现于南朝,然后北上先影响龙门,再由龙门大规模影响北方周边石窟造像,由此形成佛教造像史上的龙门风格。①龙门风格亦称“龙门样式”,主要指以龙门宾阳中洞为代表的北魏造像样式的确立,被称为北魏造像的新样式。“龙门风格”的确立标志着北魏石窟造像基本完成了其汉化历程,也意味着“中原风格”②对于“中原模式”,亦称中原风格,是指在北魏龙门皇家造像样式推出后,以龙门为中心向周边,进而向四面八方辐射后产生的一种全国趋同的造像样式,的形成,具体表现为:造像的面部、躯体一改原来的饱满丰腴,转变为扁平瘦削,神态由神性的宁静淡泊趋于人性的温和隽秀,学界称之为“秀骨清像”。

对于这一时期南朝佛像,首先涉及南京栖霞山,宿白先生在《南朝龛像遗迹初探》一文中,对栖霞山大佛及其二胁侍菩萨的表述,代表了学界对这组造像特征的认识现状:“三像虽屡经后世妆銮,但姿态、服饰旧迹犹可仿佛。坐佛垂下的衣襞和菩萨裙饰下部向外撇开的形式,皆与河南洛阳龙门公元500至523年雕凿的宾阳洞形象相似。”[14]栖霞山大佛服饰裳悬座形成后,首先在四川地区传播,其例证见于成都地区出土南朝石佛造像中。张雯在对该地区南朝石造像与南京栖霞山南朝造像的比较中,梳理并比较两地不同时期造像题材、类型及装饰,显示成都地区在齐季就已开始造像,梁天监及以后造像渐多,在年代上比较连贯。[15]在时间序列上,可以很清晰地看到佛像服饰在发展过程中所表现出来衣摆下垂部分逐渐加长的发展趋势,这个时间点从490年开始。四川成都西安路永明八年(490年)释法海造弥勒佛三尊像,为一佛二菩萨组合,该造像正、背面主尊皆为弥勒,正面弥勒佛像结珈趺坐于方形台座上,头顶肉髻已佚,脸型方中带圆,面露微笑,头光饰莲瓣纹,所著“褒衣博带式”已经出现了新的变化特征,如胸前虽有带饰,但表现不突出,右领襟呈棱状搭于左臂,重要的是,该佛像外层袈裟下摆的变化,已经开始加长覆座,衣褶叠覆呈波浪状,但并未完全覆盖,只露右足(图18,图19)。这些值得关注的变化表明,此时在南朝已经发展孕育出新的佛衣样式,即从“褒衣博带式”开始向“上衣重层式”过渡与发展,直至形成,可以说是南北朝晚期佛衣发展的又一革新期。

图18 南朝齐永明八年(490年)释法海造弥勒三尊像(四川成都博物院藏)

图19 南朝齐永明八年(490年)比丘法海造像及背面拓片

“上衣重层式”佛衣不仅出现于龙门、巩县,亦出现于云冈,被认为是流行于北魏分裂后东西魏时期佛像服饰的萌芽,由此使得云冈晚期这类佛像服饰的研究更具重要性,衔接了云冈与龙门,进而衔接了北魏和东魏、西魏的佛衣发展进程,其重叠衣裾垂覆座前的形式,出现在麦积山、天龙山以及山西、陕西等地单体造像碑中,如麦积山第147龛正壁佛龛内坐佛像身形瘦削,衣褶稠叠(图20)。此外,“上衣重层式”在云冈的出现,不仅使得云冈晚期成为佛像服饰最繁杂的发展阶段,也使得云冈成为涵盖南北朝几乎所有佛衣类型的大型佛教石窟群,完整地记录了佛像服饰从沿袭印度传统到偏重汉地传统的演变过程。

图20 麦积山第147龛正壁佛像(西魏)

结语

“上衣重层式”佛衣是云冈晚期后段流行的一种佛衣样式,着该类佛衣的佛像分布于晚期窟龛的不同位置,涵盖多种造像题材,主要包括“三佛”、二佛、一佛二菩萨以及一佛二菩萨二弟子等造像组合,不同于中期流行的“褒衣博带式”,该类佛衣典型特征是装饰部位转移至脚踝处,表现形式呈密褶式的下摆,左右对称,褶裥分布均匀,且底端均微微向外展开。该佛衣类型亦是同时期龙门、巩县两地石窟寺佛像服饰的流行样式,共同特征表现为雕像重心下移,下垂衣摆形成有一定组合形式而又千变万化的衣裾褶纹,其形成是受到南方影响后在中原风格形成基础上率先出现于龙门,继而随着造像重心的转移在巩县得到进一步发展,是北魏晚期佛像服饰的流行样式。云冈既适应大的流行趋势,亦表现出独特性,即注重衣纹表现的对称性,线条有力,向前是“褒衣博带式”的进一步发展,向后则衔接了云冈与龙门,进而衔接了北魏和东魏、西魏的佛衣发展进程,在佛像服饰的民族化进程中具有不可或缺的重要地位。