青少年女子足球运动员FMS与执行功能相关性分析

温子豪, 许瑞平, 王兴芝, 何卫龙

(广州市体育科学研究所,广东 广州 510620)

身体动作是运动表现的窗口。在运动科学领域,动作是体育的基本构成单元[1],也是运动技术的本源及身体素质的载体。功能性动作是指人类为满足社会生存或发展需要,基于生物力学并满足客观情景变化所需要的动作。该类别动作通常涉及身体躯干肌肉骨骼系统和神经系统支配下的多平面、多关节的运动形式[2]。身体功能性动作筛查恰恰是一种低成本、易操作、便于量化的功能动作筛查方法,它通过捕捉基本动作、动作模式中的动作控制及基础运动能力等信息,寻找可能存在的动作缺陷、不对称等功能薄弱环节的一种科学方法。尽管目前对FMS损伤风险存在争议[3-4],但FMS对评估动作代偿和建立动作模式具有重要意义。至今,FMS在体育运动中的应用非常广泛,它在改善不良体态结构、纠正异常动作模式、评估动作功能障碍及促进运动表现等方面具有良好的指导作用。

执行功能(Executive function,EF)是指一系列发生在人类大脑中复杂的高级认知加工过程[5]。有研究[6]把EF的中心要素分为三大组件:抑制、刷新和转换。过往的一些研究揭示了身体活动与认知发展之间的部分联系,逐渐描绘出运动对执行功能的增益机制及其效量关系。

探究动作功能与执行功能间的关系有助于推进功能训练体系的完善,了解不同水平的执行功能与动作质量的相关性。本文对女子足球运动员群体进行有效的数据采集,就其FMS与执行功能的相关性进行分析,为促进体能训练学、发展心理学等现代学科的发展提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

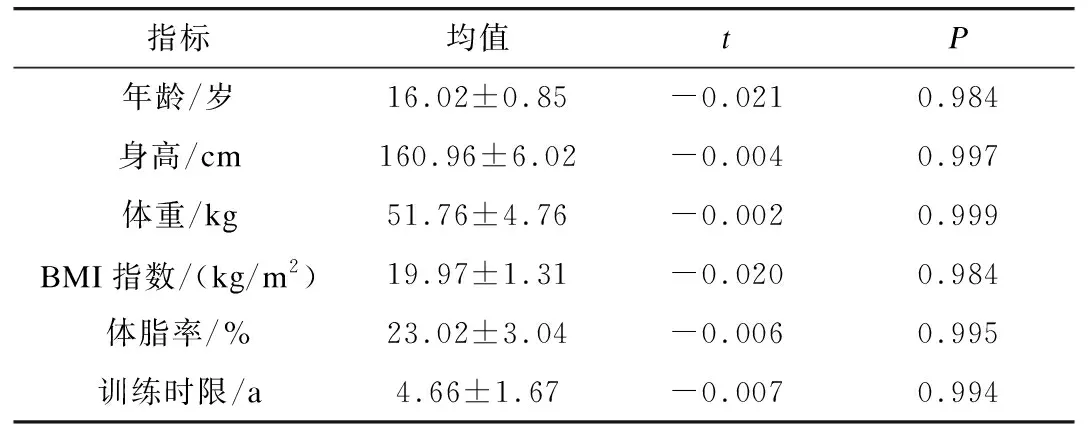

整群抽取广州足协46名女子足球运动员,其中U17梯队22人,U15梯队24人(表1)。调查对象均为现役运动员,其中,国家一级运动员21名,国家二级运动员1名。受试对象身体健康,无运动及认知方面的障碍,能独立完成测试。

表1 运动员基本情况

1.2 研究方法

1.2.1 实验法

身体功能性动作筛查:包括上举深蹲、跨栏步、直线弓箭步、肩关节灵活性、仰卧直腿上抬、核心稳定俯卧撑、改良后的旋转稳定性、踝关节排除测试、肩部排除测试、脊柱伸展排除测试、脊柱屈曲排除测试。为确保测评质量,功能动作筛查有3名测评员,最终评分由3名测评员共同复核后取均值所得。

执行功能测试:认知神经机制水平测量采用经典方式,其中工作记忆与刷新能力采用N-back任务测量法,抑制控制功能采用冲突抑制任务形式,即数字Stroop测量,认知灵活程度采用数字规则转换任务进行测量。

1.2.2 数理统计法

采集的原始数据通过Epidata创建数据结构文档,导出至2010版Excel整理保存,去除无效样本,对异常值进行剔除。采用SPSS 17.0对所收集的数据进行统计学分析。本研究采用Shapiro-Wilk对所收集数据进行正态分布检验,由于测量结果均为连续变量,若双变量均符合正态分布则进行Pearson相关分析,不符合则进行Spearman相关分析。

2 结 果

2.1 运动员身体功能性动作筛查结果

参加功能性动作筛查的46名运动员中总分低于等于14分的共有26例,占56.5%,总分高于14分以上的共有20例,占43.5%,综合总分最高为18分,最低为10分,提示队伍整体动作功能状态欠佳。

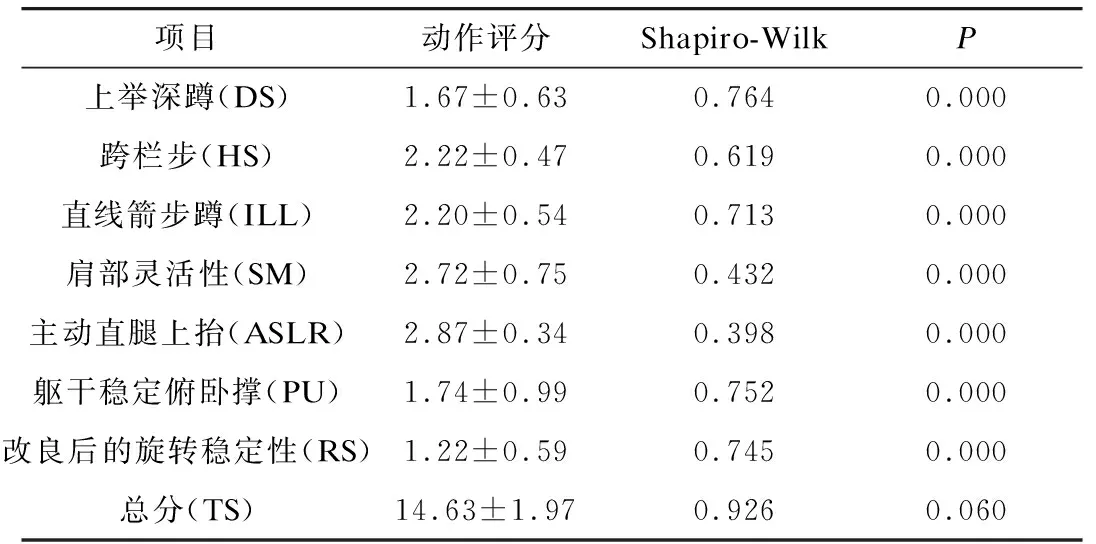

在FMS的7项动作测试中,平均得分最高的项目为主动直腿上抬测试,得分为2.87分±0.34分,平均得分最低的项目为改良后的旋转稳定性测试,得分为1.22分±0.59分。对测量数据进行Shapiro-Wilk样本分布检验(表2)显示,FMS综合总分显著性水平为P>0.05,接受虚无假设,认定46名运动员FMS总分服从正态分布,其他各项显著性水平均为P<0.05,不符合正态分布。

表2 运动员FMS得分一览 分

2.2 运动员执行功能测试结果

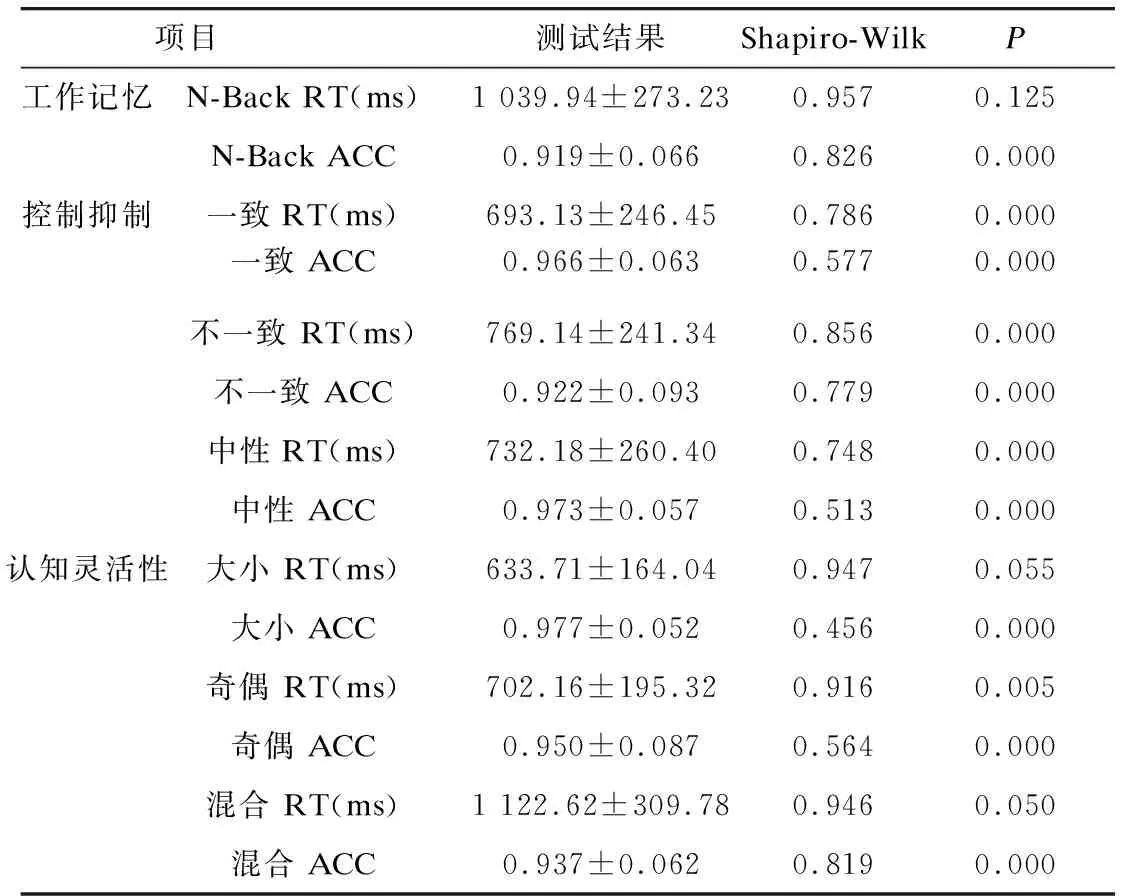

执行功能测试结果显示有效样本共46例。平均反应时(Reaction Time,RT)最快的是数字大小转换及数字Stroop一致任务,平均反应时最慢的是混合转换任务与N-Back任务。在结果正确率(Accuracy,ACC)方面,正确率最高的是数字大小转换任务及计数Stroop中性任务,正确率最低的是N-Back任务与计数Stroop的不一致任务。反应时间的快慢与正确率的高低都能有效反映测试任务的困难程度,总体上看,困难程度较大的为N-Back任务、计数Stroop不一致任务及混合转换任务。执行能力各项测量数据样本分布检验(表3)显示,N-Back任务反应时、数字转换任务中大小转换和混合转换反应时等3项数据服从正态分布,其他几项数据均不服从正态分布。

表3 运动员执行功能测试结果

2.3 身体动作功能与执行功能相关性结果

通过Shapiro-Wilk样本分布检验的结果得知,只有部分数据服从正态分布,且各项指标均为连续变量,因此,进行Spearman相关性分析。本文并不讨论FMS与执行功能各子项指标之间的自相关关系,相关性分析结果由两部分组成:一部分为FMS与执行功能RT的相关性分析;另一部分为FMS与执行功能ACC的相关性分析。

FMS与执行功能RT之间并无明显的逻辑关系,尽管2个样本变量之间存在数理关系。N-Back的平均反应时间与旋转稳定性的得分存在正相关,Spearman相关系数为0.410,且呈双侧极显著性(P<0.01),但不能说明平均反应时越慢,旋转稳定性得分越高,没有文献支持这一论点。

本文主要讨论FMS与执行能力ACC的相关性,剔除无效数据,在41个有效样本量数据的相关性分析中:FMS综合得分与控制抑制能力数字Stroop不一致任务ACC存在极显著相关(P<0.01),Spearman相关系数为0.511;FMS综合得分与转换能力数字大小转换任务ACC存在显著性相关(P<0.05),Spearman相关系数为0.390;FMS综合得分与转换能力数字混合转换任务ACC存在显著性相关(P<0.05),Spearman相关系数为0.308。

在FMS子项中,通过相关性分析结果得知,RS与PU 2项测试均与控制抑制能力数字Stroop不一致任务ACC存在极显著相关性(P<0.01),Spearman相关系数分别为0.402和0.400。ASLR与数字Stroop中性任务ACC和数字大小转换任务ACC存在显著性相关(P<0.05),Spearman相关系数分别为0.332和0.362。RU除了与数字Stroop不一致任务ACC存在正相关外,还与数字大小转换任务ACC及数字混合转换任务ACC存在显著相关性(P<0.05),Spearman相关系数分别为0.357和0.388。

3 分析与讨论

3.1 动作功能与执行功能的神经生物学联系

运动员在完成功能性动作的过程中,与认知功能在某种程度上共享相同的脑区[7],如前额叶、顶叶、颞叶、扣带回、海马体、下丘脑、运动皮层、小脑等,这是两者的基本联系,同时也是运动改善相关脑区激活模式与激活程度的神经生物学基础[8]。运动刺激增加脑区之间的功能连接,增加激素、生长因子、神经递质等物质的释放,增强相关脑区的基因表达,改善脑组织的抗氧化能力。

3.2 动作功能与粗大动作发育

功能性动作在动作发育学上的定义可以归纳为大肌肉群的动作发展模块,即粗大动作发育,但功能性动作与粗大动作并非完全一致。尽管这些动作模式都由人体基本运动模式构成,粗大动作发育包含了空间位移及物件操作的身体动作发展,然而功能动作体系具有更为明显的社会适应性,它是粗大动作发育的延伸,功能动作体系与认知的联系更为密切。功能动作体系注重本体感觉的促进与发展,强调动作模式对神经肌肉的支配。

动作发育涵盖了粗大动作和精细动作,但无论是大肌群还是小肌群的动作发育,都有大脑神经发育基础[9]。因此,可通过运动改善对应脑区的功能状况。同样,认知功能的发展也可促进共享脑区的功能状况。在本研究中,动作功能与执行功能存在相关性,转换和控制抑制水平与动作功能存在正相关关系。因此,在功能性动作筛查中发现动作功能障碍,可以围绕动作功能开展,也可围绕认知功能展开。

4 结论与建议

FMS与执行功能测试ACC的相关性分析结果表明:FMS综合得分与执行功能中转换任务(数字大小转换及混合转换)的正确率存在显著正相关关系,相关程度一般;FMS综合得分与执行功能中较为困难的冲突抑制任务(数字Stroop不一致任务)的正确率存在极显著的正相关关系,相关程度高。

相关分析结果证实,动作功能与认知执行功能存在相互关系,这可能与认知和运动任务所涉及脑区的共享机制有关。在动作功能评估过程中,需要全面审视动作功能表现的内外联系,稳定性与动作控制的功能障碍可能与抑制控制的功能水平相关,有待进一步深入研究。