国民政府时期国家认同教育的评述与思考

——以国立边疆学校为例

喜饶尼玛 李 双

(陕西师范大学,陕西 西安 710000;广东技术师范大学,广东 广州 510000)

在多民族国家中, 少数民族青年的国家认同,影响着民族关系与国家统一。历代中央政府为边疆社会稳定,采取一系列措施吸引边疆民族精英进入内地学校学习,以此提升边疆民族精英的国家认同感。民国以后,中央政府开始注意设立专门学校培养边疆民族青年, 如1913年北京政府在首都设立专门招收蒙藏青年的北平蒙藏学校,然办校规模较小、存续时间短,未取得预期成效。南京国民政府成立后,把 “边疆教育” 上升到国族建构、国家安全的新高度,对边疆教育政策的制定颇为重视,不仅在边疆各地兴办了数百所中小学,还在首都设立了一所中高等性质的国立边疆学校,力图以边疆教育促多民族国家的整合。目前,学界围绕国立边疆学校作了一些研究,有了初步成果,但对国立边疆学校与国家认同关系的研究成果不多。①为此,笔者以国立边疆学校为例,利用相关档案、报刊、回忆录等文献资料,探讨国民政府是如何通过学校这一教育系统向少数民族学生推行国家认同教育的。

一、国立边疆学校成立的缘起与发展历程

国民政府成立之初,所面临的边患危机仍未缓解。帝国主义对中国边疆民族地区的侵略方式也由武力手段转向政治渗透、经济侵略、文化殖民等,其中引诱少数民族青年出国留学,将其培养成边疆民族地区代理人的野心更是昭然若揭。1928年,国民政府立法院长胡汉民赴土耳其考察学习时, 发现“新疆学生留土耳其者百余人, 以其宗教语言与土素合,乃都不自知为籍属中国。”[1]日本为长期占领和控制内蒙古地区,引诱数百名蒙古族青年赴日本留学,这批学生回国后,大多数为日本侵华战争服务。[2]英帝国主义也劝说西藏地方政府向英印派遣留学生,有一些贵族子弟远赴英印留学,其中在西藏地方政府中任职者就有十余人。接受过英人教育的部分藏族学生对“帝国主义的侵略阴谋认识不清,甚至敌我不分,做出了不利于民族团结,祖国统一的事”。[3]

边疆青年接受何种性质、何种类型的教育,势必影响他们的国家认同及日后的政治选择。对此问题的利害与流弊,国民政府高层逐渐认识到其重要性,即 “祛除畛域私见,培养国家意识”。[4]蒋介石就曾在其日记中写道:“我国在北方蒙古不能练成蒙古兵,在西北新疆不能组训回教兵,在西方康藏不能组训藏兵,则国防终难巩固。然而此非使蒙、回、藏胞受有充分教育,培植丰富之国家观念不可。”[5]考试院院长戴季陶认为:“边地教育,则谓绝不可求急功速效,乃至不可能希望其目前有何种对于时局政治之作用,只要真是抱定为当地人民谋真正万年利益的宗旨。则结果利人便是利己,利地方便是利国家,尊重人之民族,便是造成中国国族,造成中国的亚洲之基础”。[6]1934年,国立南京蒙藏学校主任何玉书(曾任江苏省实业厅厅长)指出:“东北西三方面有日俄英等强邻环逼, 除用政治经济侵略外,并引诱该地青年,至各该国就学,以启其脱离祖国之心,故时至今日,对于边疆教育,若我政府不为之谋,则人且越俎代谋矣,此中央所以有蒙藏学校之设立也”。[7]

在此背景下,国民政府出台了一系列的边疆教育政策,如设立教育部边疆教育司、边疆教育委员会等专门教育机构,投入较多经费,并在招生和资助上给予少数民族学生特别优惠等。[8]由于北京政府时期在首都建立了北平蒙藏学校,南京国民政府成立后,蒙藏委员会决定在首都南京新建一所蒙藏学校,专门招收边疆民族地区青年,以此树立自己的边疆学校样板。

国立边疆学校的前身为1930年12月21日成立的中国国民党中央政治学校附设蒙藏班(1930年12月—1933年7月)。[9]1931年6月,国民党三届中央第147 次常会通过《提高蒙藏文化急要设施事项》,其中第一项就是关于蒙藏学校的,提出 “中央政治学校应速附设蒙藏预备学校,使新来之蒙藏学生,得以补习普通科学,俟有相当程度即送入各大学专门学校并予以优待”。[10]1933年7月,又因来南京求学的蒙藏学生增多,国民政府将中央政治学校蒙藏班改组扩建,设专修、中学两部及特别班,正式成立国立南京蒙藏学校(1933年7月—1939年),蒋介石亲任校长,何玉书为该学校主任,主理学校日常事务。

1935年夏, 上海私立蒙藏学校②并入国立南京蒙藏学校。[11]自此,国立南京蒙藏学校的发展进入快车道,学校的规章制度、校址建设、招生教学均有较大的提升,学生总人数为268 名。从民族成分来看,汉族最多,145 人, 占54%; 蒙古族次之,83 人,占31%。从生源地来看,青海籍最多,117 人,占44%;其次是西康籍,53 人,占20%;绥远、热河、察哈尔籍再次之,三省合计80 人,占30%。[12]

“七七事变” 后,国立南京蒙藏学校奉命随同中央政治学校本部西迁,辗转途经江西、湖北、湖南、贵州四省,于1938年秋迁至四川巴县界石场。1939年,国民党中央常会认为蒙藏学校 “所收学生除了蒙藏子弟外,尚有回族等子弟,用蒙藏学校名称不足以概括其它民族”[13], 进而改名为国立边疆学校(1940—1949年)。改名后,其办学规模也有所扩大,其经费也增至50 万元。[14]1940年秋,专科部分已下设有语文、教育行政、卫生教育、畜牧兽医、边疆政治科各一班,中学部也有相当的发展。l941年8月,该校脱离中央政治学校而改归教育部管辖。此后,学校将工作的重点转变为培养边疆师资,增设两类师范专修科:两年制专修科,招收边疆地区高中毕业并曾任中小学教师者;五年制专修科,招收边疆或内地初中毕业生。此外,还办有预科层次的先修班、高中层次的补习班,“专收蒙、藏、回及边疆各省青年”。[15]

抗战结束后,全校师生复员回京。由于校舍已毁,暂时停留在无锡梅园继续上课。1947年9月,又迁回南京光华门外的新建校舍。这期间,学校招收许多西南和新疆少数民族青年,至1948年秋,有新疆学生70 余人,藏族、蒙古族学生各有40 余人,少数民族学生占当时学生总数的50%以上。[16]1949年8月,国立边疆学校结束办学,师生分别转入华东人民革命大学或其他大学, 有的加入中国人民解放军。30 余名少数民族学生转到北京大学东语系和北京蒙藏学校学习。

二、课程设置与师资安排

国民政府在1931年《教育部订定边疆教育实施原则》中就强调,各级学校训育之实施应特别注意下列各点:“ (1)以科学的常识破除其对自然界的迷信(专指蒙藏民族而言)。(2)唤起民族精神以破除其部落思想。(3)由国际时事之讲解和团体生活之训练,养成爱国家、爱民族之精神”。[17]其中,在国立边疆学校的国家认同教育方案中,课程设置和教师安排显得非常重要。

(一)课程设置

培养什么样的人,在很大程度上是由所学课程知识来决定的。国民政府时期,各级各类学校教育政策都按照其教育宗旨及其实施方针,为培养健全的公民和国民而制订实施。如《国立中学课程纲要》要求公民科须于三民主义、建国方略、建国大纲、国民天职、国家民族之认识、本国政治经济及社会情况、国际形势及我国与各国之关系等项,特加注意。《高中各科课程标准 “目标”》就是使学生明了政治制度、宪法运用、法律常识以及中国国民党之政纲、政策,以培养其使用民权之能力。[18]

国立边疆学校的中学部课程大体上是按照教育部所定的课程标准办理,只是各级学生均有军事训练,学生加授一周三小时的蒙文、藏文、回文,高中部各职业科设有职业课程。[19]

在抗战后期国立边疆学校设立五年制师范专修科后,才专门开设边疆学科目。其教学科目约分三类:一是边疆科目,计有边文、边疆教育、边疆史地、边疆政俗、边疆问题等。二是教育科目,计有教育概论、教育心理、教育史、中等教育、教材教法研究、训育原理及实施、教育测验与统计、教育行政、教育哲学等。三是文理科教学科目与普通大学及文理专科学校大致相同。[21]

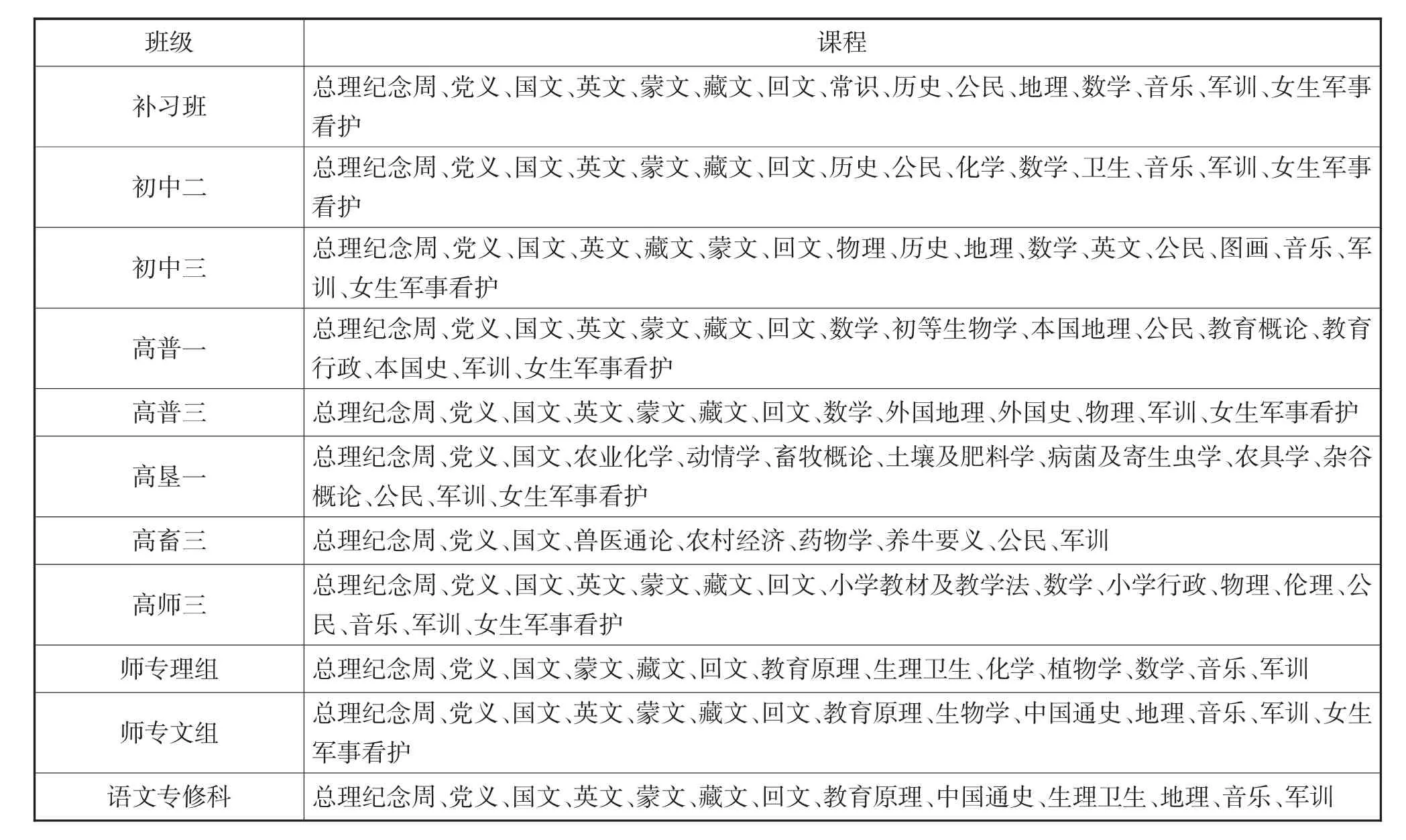

1937年国立边疆学校课程表[20]

1931年国民政府颁布《三民主义教育实施原则》,要求边疆学校教科书中应强调 “中国民族之融合的历史;边疆和内地之地理的关系;帝国主义侵略中国边疆各民族之历史及事实;帝国主义侵略世界各弱小民族之残酷的历史及边疆各民族人民和国民革命的关系;边疆各民族人民地方自治和民权主义的关系;边疆各民族人民经济事业和民生主义的关系;其他有关边疆各民族人民特殊环境”。[22]这种课程安排和经过 “安排” 的教科书内容,注意强调历史上各民族间的友好相处,强调各民族融合的历史叙述, 重构了学生对民族关系以往的认识和态度。从这个意义上讲,学校的课程设置和教学内容,则可从本体和文本两个角度形塑中华民族的 “集体记忆”,进而巩固对国家认同的意识。[23]

由此而来,在1938年《中央政校蒙藏学校中学部学生阅读兴趣调查结果之分析》中,清晰地显示出:“各级学科兴趣:最喜欢的,高中普二为国文,次历史;高中垦二为党义,次为国文;高春师二为国文党义,次地理;初中三为国文,次物理英文;初中一为国文, 次地理党义……全体学生学科与兴趣:最喜欢的为国文党义,次史地。”[24]国文课生动活泼,贴近学生对社会的认识,强化了其国家认同。以商务印书馆出版的《共和国教科书新国文》的课文《我国》为例:“中华,我国之国名也。溯自远祖以来,居于是,衣于是,食于是。世世相传,以及于我。我为中华之人,岂可不爱我国哉! ” 与课文内容相呼应的插图,则是一幅中华民国的地图。《我国》先讲国名 “中华”,首次提出了中华民族的概念,赋予了 “爱国主义” 崭新的意义,并指出为什么爱国,即 “居于是,衣于是,食于是,世世相传,以及与我”。这篇课文虽短,但用学生口吻讲出爱国的理由,就自然顺畅,实实在在。[25]

(二) 师资安排

教师是国家在学校合法实施国家认同教育的代言人。国家支配着课程设置和教材编订,然而这些教学实践需要教师去完成。为此,国家挑选教师是非常有必要的。

从《国立边疆学校教职员姓名一览表》中可看出,107 名教师除了数位来自边疆民族地区之外,其余的均来自内地。这批教师多为高学历,故国立边疆学校的教学能力是有相当水准的。[26]学生也认为“担任教学工作的教师一般教学水平是比较高的”。[27]这批教师是经历过从帝制到 “共和” 的知识分子。他们中的一些人直接参与了中华民族思想的建构活动。如训育部主任丁扬斌老师有着饱满的爱国思想,早年撰有论著《四万万救国方略》,诗歌《与帝国主义抗日》等,表达其力主抗日,反对国民党腐败统治的革命思想。他在担任高中部普通科班主任时,每晚与学生同堂自习,不论寒暑,从未缺席。他要求学生写日记,每两周写一篇作文,当场命题,当场交卷。丁扬斌常与学生谈心,灌输爱国思想。他的严格要求,使学生受益匪浅,深受感动。[28]正是在其影响下,青海籍学生宋子玉成为一名充满中华民族意识的爱国青年,“使吾得志西方,必以交通联络中华民族,必以教育灌输吾主义”。[29]

少数民族教师的民族特性和文化基因,对培育学生的国家认同感更具影响力。其中在国立边疆学校任教十余年的藏族教师邓珠拉姆(邓春秀)最具代表性。邓珠拉姆为西康巴安人(今四川巴塘人),从小受到汉藏双语教育,初求学于基督教会办的巴塘华西小学。后负笈南京,求学于金陵女子大学附属中学和南京东方语专科学校。她先后在《蒙藏月报》、西藏驻京办事处、国立边疆学校工作。她在代表作《中国边疆之路》中,提出 “融铸‘五族一体’的民族感”、体现‘中国一家’的文化圈、‘内外平衡发展’的政治经济体系的政治观念”[30],集中体现了她的中华民族认同意识。她在国立边疆学校任教以来,一直以各种形式帮助藏族学生,如利用在西藏驻京办事处工作的身份向国内各院校保送藏族聚居区青年,还以 “国大代表” 身份向四川省政府主席邓锡侯为学生争取津贴与补助,并用自己薪水接济贫困的藏族青年。她在首都的家庭成为藏族学生经常聚会的场所,成了他们在南京的亲人。她的做法既帮助边疆青年能够在国内发达城市接受更好的现代化教育,同时通过言传身教,培养藏族学生国家认同观念。她教育和资助过的学生有多人成为新西藏的领导者和建设者,如杨健康、张第华等。[31]

三、校园管理方式的特殊性

在推行国家认同教育过程中,学校除了重视课堂教育之外,还强调被称为 “隐性课程” 的校园文化建设,开展军事化管理,培养学生的国家认同意识。

(一)军事化管理

早在学校成立之初,学生于寝食等方面,均整齐划一,“始而勉强,继而自然”。军事教官为毕业于中央陆军军官学校第六、七期者,组成军训部(后改为训育部), 具体负责学生生活指导和军事训练的工作。[32]学校的军事训练主要以半日从事操练,包括学习孙子兵法、步兵操典、射击规范等;半日时间集中学习国家民族、世界大势、本校教育宗旨等方面的讲话。军事训练结束后,学校规定学生每周进行三小时的军事训练或军事看护。

学校对学生采取军事化管理的目的,其主任吴铸人③解释道:“我们要想做一个完人, 必须文人明白武事,一切生活,要有纪律有训练,一方面武人要有文人的知识,才是真正完人,才能去领袖他人,所以军官学校要讲政治学科,政治学校又要用军事管理。我们既然受军事训练,便要有军人的精神,绝对服从,这是今天要讲的第一点。”[33]究其目的,学校主管人员希望通过军事训练过着团体生活,更好地培养学生国家认同意识,成为体质健康、思想纯洁,适应边疆复杂特殊环境的人才。

(二)文化认同教育

民族国家的存在并不仅是附着于有形的国土和物质财富,也有其精神传统的延续。任何民族的发展都离不开文化, 共同的文化是民族存在的基础。国家制度化的教育就是通过民族文化的传承为国家奠定统一的文化传统,当国民有了思想意识和文化上的共同感时,这个国家才是有机整体的。[34]

国立边疆学校学生主要来自边疆落后地区,对知识尤其渴望, 羡慕内地相对优越的学习条件,希望在学校学习更多的新知识。1938年,学者曹梦樵曾对学校中学部6 个学级的124 名学生的1937—1938年间的课外阅读兴趣展开问卷调查, 得出结论:学生最喜欢中国文学类,其次边疆记载类,再次名人传记类。最受学生欢迎的课外书籍依次排名:《中国的西北角》《塞上行》《萍踪寄语》《励志哲学》《世界伟人成功秘诀之分析》《西线风云》《总理全集》《世界名人传》《蒋介石评传》《福尔摩斯侦探案》《曾国藩之生平及其事业》《儿女英雄》《展望》《饮冰室文集》《经历》《盛世才与新疆》《给青年的十二封信》《西北》《日出》等。[35]学生在阅读以上书籍后,不仅收获了许多知识,还热切地希望知识界名流来学校做报告,与其有更多的学术交流机会。

学校西迁四川, 尤其1940年改为国立边疆学校后,注意在每周一的总理纪念周上,邀请高官和著名学者做报告,以提高学生素质和在高等学府中的声誉。教育部部长陈立夫、绥远省财政厅厅长张瑕民,中央大学校长罗家伦、贵州大学校长张廷休、兰州分校主任曹启文,著名学者钱穆、顾颉刚、冯友兰、罗良铸等均应邀来校做过报告。[36]

这些知识界名流的学术报告给学生带来很大的思想震动,他们十分期望更多的知识界名流来学校交流。1948年,国立边疆学校学生自治会常务理事朱崇道(尼玛月色),在上海和南京举行边疆舞蹈会,[37]一方面招待国大代表,呼吁捐款助学,另一方面表示因 “交通的不便,很难得学者专家光临指教,学生们引为莫大的遗憾”[38],曾想通过正式公演募集基金,买一辆卡车及二辆吉普车接送专家学者来校作交流,这些国内学术大师的著作和讲座,给学生带来很大影响。青海籍学生李文实在学校听了顾颉刚两次报告后,深受影响,于1944年师从先生,后成为著名的西北史地学者。[39]藏族学生平措汪杰在校期间和同学们一样喜欢阅读邹韬奋先生的《萍踪寄语》和《萍踪忆语》。这些书打开了他的视野,认识到更广阔的天地, 对他后来参加革命有着重要影响。他对邹韬奋先生十分崇敬,离校后还曾写信联系。

许多学者的报告和著作对边疆学校学生影响极大。这一过程是潜移默化的、长期的、深远的,有助于少数民族学生对中华文化的认同与国家认同。

同时,每一个少数民族学生个体都是民族文化传承的载体。他们专门成立边疆歌舞团,通过首都这个大舞台,将边疆民族文化传递全国民众。1946年4月,著名舞蹈家戴爱莲女士④在重庆举办 “边疆音乐舞蹈会”,边疆学校学生作为重要参与人,与戴爱莲女士一起演出了藏族舞蹈《春游》《甘孜古舞》《嘉戎酒会》,羌族舞蹈《羌民端公驱鬼》,彝族舞蹈《倮倮情歌》,苗族舞蹈《苗家月》,瑶族舞蹈《瑶人之鼓》,维吾尔族舞蹈《青春舞曲》《马车夫之歌》等,大受好评。[40]这些由少数民族学生参与,现代艺术家创作的文艺作品,很快在国内民众中流传开来,成为中华文化的经典之作。不到一年,迁往无锡的国立边疆学校就被当地的文化团体——演剧九队和《江苏民报》极力邀请为无锡民众演出新疆歌舞《马车夫之歌》、川康舞蹈《嘉戎酒会》等,连演4 场,大受无锡民众喜爱。[41]国内著名艺术家加工的边疆民族文化,成为中华文化经典,无形中增强了少数民族学生对本民族文化自豪感和中华文化认同感。

四、关于国立边疆学校国家认同教育的思考

回顾国立边疆学校国家认同教育,可以发现国立边疆学校贯彻了 “内地培养,服务边疆” 的教育理念, 为少数民族学生提供了相对优质的教育资源,又通过教育系统,将少数民族学生个人命运、民族命运与国家命运联系在一起。[42]国立边疆学校相关做法值得关注:

一是在教学上强调国家认同。在教学过程中,学校注意到了课程设置和师资安排的重要性,以此通过国家通用语言文字和特殊生活样式的教育培养少数民族学生与其他学生一样的共性和民族特性。其中,历史教育因其独特的价值,在培育少数民族学生国家认同感中发挥了重要作用。我们从一份国立北平蒙藏学校历史学课表中,清楚地显示了授课的内容:中国历代兴衰的大要;中国历代文化演进的趋向;中国历代疆域的沿革;中国历代政治区域的变迁;中华民族的起源;中华民族的形成。[43]

国立边疆学校有各课研究会, 如国文研究会、理化研究会,蒙藏回研究会,党义研究会,史地研究会等,提倡国语演讲比赛,设置多种辩论项目,吸引学生参与, 以此提高少数民族学生汉语文的水平,提升学生对中华民族历史的认识,增强了对祖国的认同。[44]

值得一提的是, 学校借助每周一的总理纪念周、“九一八” 纪念日、“五三惨案” 纪念日、革命先烈纪念日、升旗等各种政治仪式,不断地向学生灌输“救国救民”“爱国爱乡”“复兴中华民族” 等观点,唤醒了他们是中华民族的一员,增强了他们的中华民族认同,还强化了学生对国家前途、事业的责任感与使命感、建设边疆的决心等。

有学者在描述该校校园生活时,特别谈到维吾尔族学生“他们是富有国家思想, 而最有团结性的”;藏族学生 “他们对于国家民族的思想很深。尤其是在抗战中,他们更关切国家的未来,民族的独立,更喜欢读烈士传记”。[45]

二是引导少数民族学生的民族认同向国家认同的理解、升级和转化。学校支持校园文化建设,默许、鼓励学生结社和兴办刊物,《蒙古前途》《新青海》《康藏前锋》 等极具地方性的期刊纷纷问世,得益于这批学生是接受现代化教育的先进知识分子,又能够在学校这一汇聚能量的 “场域” 中结识到许多与自己有着共同语言、文化、宗教信仰及其思想观念的年轻人。在短短数年时间里,他们通过结社和主办的期刊, 传播民族的政治观点和文化传统,在少数民族群体中爆发出巨大威力。在此问题上,学校通过行政手段(每个期刊都有学校专门的指导老师)在刊物中强化了国情教育的内容,如版面上设有孙中山纪念像、总理遗嘱等,内容上设有中国未来、中央与边疆民族的关系等,以便让学生明白“统一”“多民族”“国家” 是中国的基本国情。显然,学校的教育和行政手段对于如何正确认识民族与国家的关系,强化国家认同意识非常重要。

三是鼓励学生投身抗战和边疆反分裂斗争。抗战爆发后,国立边疆学校学生与国内各专科院校学生一样,报国热情高涨,纷纷报名参军。仅在1944年 “知识青年从军运动” 中,国立边疆学校就有36人报名,经体检合格者有31 人,其比例超过全校学生总人数10%,其中有新疆少数民族学生亚式英等3 人,藏族学生陈明生等2 人。[46]藏族学生扎喜泽仁毕业后, 进入广西柳州中央空军军官学校学习飞行,成为飞行专科第10 期的学员。1939年,他分配到双流机场空军第55 站担任副站长, 在日机来袭时,亲自驾机抗敌。[47]这表明,在全民族抗日战争的战场上, 国立边疆学校的学生为了国家的独立,中华民族的复兴,踊跃走上前线痛击日寇,表现出高度的国家认同意识。

一些少数民族学生在中央政府领导下,为边疆稳定服务。1936年2月21日,曾在内地接受教育并服务于 “内蒙古自治政务委员会” 的近千蒙古族青年在充分认识到德王通过内蒙古自治运动变相搞“内蒙古独立” 的危害时,果断脱离已被德王操控的“百灵庙内蒙古自治政务委员会”, 回归中央政府,史称 “百灵庙事变”。正如事变组织者致国民政府的电文中提到:此次 “离庙” 之人 “均系南京、北平各大学及军事学校毕业之内蒙青年”。[48]毕业于国立边疆学校的藏族学生江新西(洛松吉村),在进入中央陆军军官学校学习和工作十余年后, 于1944年被国民政府派驻拉萨为上校情报组组长。[49]因在涉藏工作中的成效,1947年他晋升为国防部驻藏联络参谋处少将处长,成为国民政府派驻拉萨军衔最高的武职官员之一。[50]

需要特别指出的是,国立边疆学校在教育过程中,仍有不足之处:

首先,社会制度是根本问题。旧制度下所谓民族平等只是一句空话,得不到真正的实施。办学宗旨决定了其所谓 “边疆教育” 根本做不到言行一致。边疆学校教材主要为国民党的党义教育:“分布三民主义、建国大纲、建国方略、党史、党案于各学科中,为渗透的普遍的教学”“皆以能养成党治下健全之国民所必需之技能、思想、性格、体力而有以使党长进不朽为本”。党义教本无可选择地在以上范围内取材,甚至 “无一句无来历,无一句杜撰”,课文也基本上按照民族主义、民权主义和民生主义三部分编排。这些教材极大禁锢了国人正在建构中的现代观念。[51]在国民党中央党务学校系统中,“党化教育”的实施是最彻底的,国立边疆学校即是一个很典型的例子。该校许多学生被吸纳为中统、军统等特务组织,尤其1949年,有一批深受 “党化教育” 毒害的边疆学生,选择追随国民党逃亡台湾。正如格桑泽仁所说:“近年边疆青年召至内地来读书,有许多未能够给他们以正常的顺序,按部就班的施教,以充实他们的基本知识,而往往偏重政治思想,或军事的短期训练。如此便跑到社会上去。结果成了一个不上不下,不三不四的人。对于国家,对于边疆,两无贡献。甚至本身将来有找不到饭吃的危险。”[52]

二是各文种读写知识未得到重视。以藏族学生为例。以现代藏文水平的标准衡量这些藏族学生藏文书写内容,大多数藏族学生的藏文写作水平停留在初级阶段。如由国立边疆学校康藏籍学生主办的期刊《康藏前锋》中的藏文文章:《对康藏同胞的一点希望》《西康建省的根本设施》《猴鸟的故事》 等,出现了不少藏文拼写错误和语句不通的现象。出现这种情况,大致有两个因素:其一学校难以聘请有较高藏文水平的教师。当时有较高藏文水平的人绝大多数来自藏传佛教寺庙的高僧。如藏文教师黄玉兰(次仁央宗)、江安西(洛松邓珠)、刘家驹(格桑群觉)、邓珠拉姆(邓春秀)等人,也仅在巴塘县接受过初级藏文教育。其中邓珠拉姆在学校长期任职,但她一直担任西藏驻京办事处藏文秘书、副处长,国立政治大学副教授,无多大精力投入教学上。1938年,邓珠拉姆随喜饶嘉措大师和西藏驻京代表洛扎哇·土登桑杰学习藏文一段时间后, 其藏文水平才有很大的提升。[53]其二不少学生因虑及谋生,并不专心于民族语言。事实上,边疆学生最终在民族语文研究上有造诣者不多。

三是少数民族教师数量太少。前文已述,相较于汉族教师,有着相同文化背景的少数民族教师相比较更容易在影响少数民族学生的国家认同方面起到积极的作用。我们看到,1947年国立边疆学校少数民族学生数量超过在校学生一半时,少数民族教师数量只占全校教职员工的3%, 远少于同期的国立北平蒙藏学校。[54]在缺少少数民族教师参与学校管理和教学的状况下,难免出现一些学生对学校生活的不习惯或无助,乃至个别学生退学现象。

四是不注重农牧科教学。国民政府在内地招收少数民族学生的另一个用意是希望培养建设边疆所需要的现代化技术性人才,以此推动边疆地区现代化建设。然而此事并不理想。早在20世纪30年代初期,国内有识人士就指出:“吾国之蒙藏,以畜产最盛之区,只以墨守旧法,不知改良,遇有疾病疫疠,委之天灾。牧业衰颓,叹为运数! 殊不知近世科学新法。非特有妥善只补救,且需防患于未然。不独消极的注重治疗,且须积极的助长发育——此兽医常识不可不讲,而蒙藏同胞所宜注意者也! ”[55]尤其20世纪30年代中后期青海爆发大规模的牲畜疫情,许多蒙古族和藏族牧民损失惨重,此时国立边疆学校特别强调农垦科和畜牧兽医科的建设,希望蒙古族和藏族学生学习。然而,该专业的学生绝大多数为汉族。1944年1月,教育部派员视察该校时,指出:“二、理组学生因多数根底差,感觉功课过于繁重,无法消纳要求,普通学科或增加数理化时间;三、理化缺少实验,致多数学生不能了解……”。[56]进而可知,学校安排的课程和少数民族学生所选择学习的专业并不完全适应边疆需要,不利于边疆民族地区的基础性建设。

五是出现冒籍现象与不回乡就业问题。国民政府时期,边疆学生享有多种政策优惠。于是,一些非边疆学生冒籍报考影响了边疆学生对优质教育资源的获取。1930年起,一些边疆学生向学校和蒙藏委员会、教育部举报非边疆学生冒籍。对假冒边疆学生投考者,教育部虽严令取缔,提出 “如有冒籍边疆学生,一经查实,严行取缔,以儆效尤”[57]。但是,国立边疆学校建构国家意识教育的尝试与教训是值得关注的。边疆教育作为培养少数民族学生国家认同的重要手段,是应该加以肯定的。同时,有人感慨“近年边疆各地留学内地之青年,亦为数不少,卒业后,恒多厌家乡之落伍,慕都市之繁华,此种现象良可叹惜! ”[58]学者田宓则指出,民国时期在内地接受新式教育的蒙古族青年, 在渐受城市生活的浸染后,大多希望留在内地城市工作和生活,然而城市留给他们的工作岗位有限,进而出现了边疆学生在城市失业了,也不愿回边疆服务的怪现象。[59]

那个时代的边疆民众 “畛域私见愈深,其心理上的政治离心力愈猖獗而不可复制”。[60]边疆学校的这种教育则培养了学生开阔的视野、独立的人格和批评性思维;同时,也不断形塑着边疆学生对国家的认识,并使其渐渐内化为一种情感、使命和现实选择。[61]他们有了主人公意识,“假如我们在中央不能发生任何作用,我们不仅对不起国家,也对不起边疆民众。” 这个过程是在无形中完成的。这是一个不能回避的问题。当然,部分边疆民族精英意识到矛盾依然存在。“在内地有些同胞认为你是狭隘自私的观念,顽固落伍的思想,而在边疆有些同胞,又认为你是洋化汉化的摩登人物,危险份子。”[62]这自始至终都是他们面对的困惑与碰撞中的问题,不甘与无奈显而易见。

毫无疑问,无论是纵向还是横向比较,国立边疆学校的办学状况、边疆青年到内地求学者无论从数量上还是质量上都无法与今天同日而语。但是,国立边疆学校建构国家意识教育的尝试与教训是值得关注的。边疆教育作为培养少数民族学生国家认同的重要手段,是需要加以重视的。同时,近代边疆学校走过的路,对我国当前的教育工作,尤其在民族院校如何进一步做好国家认同,铸牢中华民族共同体意识仍有着一定价值和特殊的借鉴意义。

注释:

①据笔者视野所及,数位学者撰文论述国立边疆学校的历史沿革和边疆教育,如凌兴珍:《民族国家建设与国民党边疆教育——以国民党中央政治学校筹办边疆教育过程为线索的考察》,《中国边疆史地研究》2015年第3 期;喻永庆:《民国时期南京蒙藏学校办学考释》,《贵州民族研究》2018年第3 期; 喻永庆:《南京国民政府初期蒙藏教育的推进考察——以中央政治学校附设蒙藏学校创办为中心》,《西藏大学学报》(社会科学版)2018年第2 期等。

②上海私立蒙藏学校:1934年夏,九世班禅大师和国内名人王一亭、屈文六等人发起成立,主要培养服务边疆人才,其经费来自发起人和各方捐助,1935年夏并入国立南京蒙藏学校。

③吴铸人(1902—1984),安徽滁州人,毕业于北京大学,长期从事国民党党务工作,1937年春至1939年春担任国立边疆学校主任,主持校务工作。

④戴爱莲(1916—2006),生于西印度群岛的特立尼达,中国当代舞蹈艺术先驱者和奠基人之一,第一任北京舞蹈学校校长,抗战时期曾奔赴西康、川西、南岭等地学习少数民族音乐舞蹈。