变动世界中的选择性、多样性与包容性

——兼论铸牢中华民族共同体意识的几个文化转型维度

赵旭东

(中国人民大学,北京 100872)

我们这个时代在日益面临着一个新的 “多” 的问题存在与发生, 人们也在设想着如何使此一新的“多” 的存在,能够借助于既有社会秩序构建的途径而统合成为全民族一体性的力量,进而构造出新的跨越了国界、族界以及一般意义上的群己之界分的那种共同体意识的新秩序模型,这必将意味着在新时代里朝着一体包容的民族关系不断向前迈进。而在这个变动秩序时代里的新的族群关系功能的真正发挥,会使得既有的那种更多分散、分化以及分离的现实,能够重新相互聚合而铸就成为一种更多向心性的凝聚性,因此而能够 “劲往一处使,力往一处用”,形成不同群体、不同民族以及不同国家之间的相互理解、相互包容以及彼此互惠往来的那种有着其乐融融的团结感意识存在的整体性的凝聚力和共同体意识。

一、选择性与多样性

显而易见,一种趋向于和而非分的整体性凝聚力的发生范围,可大可小,或者说可以伸缩变化。换言之,它是具有针对于人群关系范围相对性而言的存在。它在中国,很明显地就是指中华民族共同体意识的凝聚;而在世界的人群关系范围之内,则必然又会是人类命运共同体意识的新创造。不过在这些的背后,核心性的或者富有结构性的动力机制却是同一的,即由现实多元而向理想一体这一向度的不断加强并持续地保有这样的一种理想期待,也就是通过时间的过程来弥合诸多的差异性存在,或者更为直白地,通过一种空间范围的想象而形成大家各自同时在场的 “在一起” 的存在。①

但在这里, 也需要更为清楚于心的一点便是,由于现实世界中的那种基于各自利益与观念的多样分化的日益突出和不可避免,由此导致了个体性自觉意识的新发展。也就是从个体层次上而言,人们会越来越多地感受到自己在各方面的真实乃至于唯一性的存在,比如越来越多场景下的一个人的手机、银行卡、密码等等,当然,更为宽泛而言的一个人的生活方式之类, 其中自然包括一个人的疾病、健康与幸福等等生命维系的要项。而这种局面的真实存在,也就不可避免地导致了分处于不同人群之中的人们执意争取自身的群体权利的趋势也在明显的增加。而与之相应的,一种更为在意集体性价值存在的国家的自身利益考量的那种宏大背景的构建意识,也被重新提到了国家建设的议事日程中来,由此而成为了整体性社会团结的核心意识之所在,甚至成为了不可让渡的、会直接涉及到一个国家人民福祉以及国家安全的在治国理政上的关键性问题的存在,这些问题对于那些现实问题的研究者而是无论如何都无法回避,正确的姿态就是要直面这些问题。显然,在此意义上,对于现代国家所要去特别予以关注的那种由一体到多元的分化过程的真实存在和发生,也便就是一个不争的事实了,而这同时也就是在这个时代里面对真实发生的多样性社会所必然会出现以及不得不要去面对的一个国家乃至于一个世界性的大问题。

而在这方面,更为重要的一点便是,我们正在亲身经历着时代的改变,或者说我们身处于一个基于转型的大变化与大变革的时代。很显然,在这方面,以往时代的人绝比不过现代人所拥有的那种对于事件发生的发动力、行动力以及改造力。对于现代人的群体生活而言,他们不仅可以在真实的时空坐落之下去采取一种行动,这显然是真实世界日常性的发生,这个范围一直可以不断扩大而延伸至整个的人类世界,甚至在不远的未来,随着人类对宇宙空间探索的深入还可以真实地到达外太空。但与此所不同的更为重要的一点便是,他们还会有一个在虚拟空间之中发生种种行为的那种虚拟但却真实的行动能力,这一点显然跟古人的生活景况有了根本性的分野,前后之间已经是大为不同了。对古人而言,他们在时空之中的虚拟行动,所真正凭靠的乃是一种自我想象力,李白《望庐山瀑布》中 “飞流直下三千尺,疑是银河落九天” 那样的诗句,根本便是要有赖于诗人独具天赋的想象力,而且,这种想象力根本就人们头脑之中所构想出来的某种虚拟性的存在,它必然是以能够跟现实,即所谓的一是一二是二之间的界限划分得清楚为前提。因此,在人的想象力的存在前提之下,梦境和现实必然要被分开来处理。换言之,梦境便是梦境,现实则是现实, 梦境虽然可以成为一种循环想象发挥的基础,但它仍不能够被当作是现实的真实存在来真实的看待。

但在今日的世界之中,基于互联网技术介入到每一个人的生活中去,不仅描摹真实世界的虚拟生活在那里持续地发生着,而且现实生活虚拟化的真实也同样在发生着,并且,它们是在同一时间出现在了我们的日常生活中,既有彼,也有此,彼此交错,并且彼此之间还会有一种相互性影响下的对应性转化,由此而造成了在人身上所表现出来的一种时空分离的行动。比如,此时此刻的我在敲击电脑键盘的那一瞬间,我会清楚地知道自己和外部更为遥远世界的真实但却又是虚拟的空间之间的联系,那毋庸置疑是极为明显的,我们跟那个遥远的空间世界或者可以发生联系,显然就是在虚拟现实的存在之中的发生,但它无疑却又是一种真实存在的发生,无法否认,因为你会清楚感受到彼此在隔空虚拟的互动之中的符号性的或者信号性的存在与发生。一个人在微信群中发出了一个帖子,随后便跟上来一个帖子,或者更多的人跟帖,这中间的一去一回的往来互动便是网络时代人群互动模式的一个结构性的切片,所有互动的意义生成,都会基于对此一切片的复制模式的延展而在持续不断地发生着。而恰正是 “在这里” 的这个时间的 “在那里” 的发生,我们由此才可以不用在传统意义上的空间现场便可以看到一个微信朋友圈之中正在发生着的那种人头攒动的真实现场的贵州苗族 “姊妹节”;人不在美国,却可以实时看到以及了解到美国黑人跟白人警察之间那种暴力冲突事件全过程,而诸如此类的行动,显然都已经不再是传统意义上的那种人和人面对面之间的交流了,或者说不会是古人所能够真正去理解的现实生活中的那种行为事件接续性或链条式的发生了。

这些网络虚拟世界中的全部新鲜事物,显然都是我们真正能够看得见的,但却不一定都是在现实性的现场,而更多的则是在虚拟空间之中或借助于网络传播媒介的真实发生。换言之,这是我们在一个虚拟世界之中的看见, 是所谓的逐渐替换掉了现实存在的越来越多的自我 “沉浸式体验” 的发生。②作为人类学者, 对此一点发生的敏感性增加是必然的,因为我们会清楚地知道,曾经的人类学家的那种基于长时间的田野调查所撰写的民族志作品,从根本上而言,最终目的也是要让别的人能够看见他所看见的那些看见,而这一前一后的 “看见” 之间,实际上最为关键之处是存在着一个时间上的落差,是不能即时或同步发生的,而互联网的世界显然与此正构成了一种相互对照的形象。换言之,对于传统的田野研究而言,从最初的田野完成到最后的民族志著作的出版之间, 那要有一个很长时间的间隔,少则数年,多则十几年。在这个时间间隔之中,无法真正涵盖人类学家所调查的那个地方的变化,也就是会有一个时间间隔上的真空地带的存在,即从民族志工作者离开田野之地到民族志作品正式出版的这中间的田野工作被看见是有时间间隔存在的。而在这一点上,所谓田野调查的困境便在于,时间本身它是不断地在流淌着的,所谓 “逝者如斯夫”。但是,调查者自己却无可奈何地总是以某一次的切面去横断开一瞬间的水流,使之成为了时空存在上的一处横切面,民族志实际恰就是在那个横切面上出现的。

但是今天由互联网世界所激发出来的并凭借着自媒体所呈现出来的那种即时性的意义表达与即刻性信息传输,既有的那种田野民族志写作的情形已经在面临着或者已经在发生着巨大的改变。显然, 基于互联网技术的介入以及自媒体的实时编辑、传播能力的普及到了任何一个普通大众的手机屏幕上,人们显然可以做到了虽不是人类学家却可以随时随地活在即时即刻发生的田野故事的书写之中。曾经的人类学家对于异域他者生活扎实描记的独占转换成为更多人在时刻参与其中并在做着的一种日常。在这一点上,人类学家的现场观念改变了,此时要清楚地知道,对于网络中的自媒体而言,即便人类学家不在现场,当地人也还会在,人类学家因此也就能够透过自己的手机屏幕并由网络的共享随时随地虚拟地看见并记录下来那里的真实生活。同时,人类学家也能够很自然地随手将自己的那些所见所闻记录下来,并随时随地地转发出去,由此而形成了在微信朋友圈模式下让别的人也能够随时随地有那种即时即刻被看见的可能,其形式或真实或虚拟,但都不外乎是一种看见或者被看见的关系。

时间如果转换到21世纪20年代的今天,毋庸置疑,人们已经完全可以通过微信、微博、快手、抖音之类的文字、语音、图片以及短视频直播的方式,上传在那里的那个地方所发现的而在网络空间媒介之中得到表现并可无限广泛地传播开去的田野故事。面对21世纪,或者更早一些的这样的媒介传播手段的转变,其核心的意义和价值就在于,人因此而日益有了自我自主的选择性意识,并基于选择性发生的生活样态得到了一种塑造和固化。对于这一点而言, 这明显地是建立在个体自觉的基础之上,使人可以不由自主地沉浸于其中,并因此而有自我选择性的行动结果的发生,而跟这些虚拟媒介不停地打交道的人,显然会变得乐此不彼、端赖于此以及自我沉迷于其中。

可想而知, 在以前那个不太久远的时代里,如果我们的生活世界中只有一份报纸可以去看,那一个人所能看到的新东西也就必然局限于这份报纸真实报道的内容,并且这还是要不断地通过审查和筛查去呈现出那些允许人看见的东西,这里的传统媒界传播的真实性明显要大打折扣。而在那样的时代里,人们把生活的公开与私密这两者分得一清二楚,界限也极为分明,一旦越过界限也就属于是违规操作了,在这样的处境之下,生活也就仅仅是一套的规矩,机械地遵照执行便是。由此所导致人们在认同的选择上也必然仅仅局限于此套生活的规矩本身,形成了单一性的认同。但是,在今天,以流量而不是以字数多少来计算信息量,还有无以数计的形貌有似传统报纸一样, 但外加上了虚拟的、内容在动态性地不断更新的公众号,它在实时滚动地播放着世界范围内所发生的一切新鲜事情。而世界上所有的人,从理论的意义上而言,都已经生活在虚拟的平台中了,因此相互并无交往媒介上的分别和界限而进行着彼此间的互动与交流。对于此,每个人都在平台之外,但似乎又都在平台之中,这更多会视一个人的选择性倾向而定, 他只要愿意去看,便可以进行一种有着自我偏好的自由自主的选择,任你看到地老天荒也不会让人感到有丝毫的厌倦感。而与此同时,所谓机器的学习与记忆能力,还会因为网络中人工智能流量的实时推送,而使得一个人的自主的选择性有一种被即时强化的效果,曾经显露出来的偏好被固化了下来,因此而有一种要被不断加强以及放大的可能性,并最终形成了一种对于世界存在的那种思考以及判断的习惯,也就是个人的选择能力被固化而成为了选择性的偏见,这对于今天的人而言日益成为较为普遍存在着的一种情形。

更为重要的是,在这里,我们会看到基于个体的选择而在决定着某一种自我认同的发生,但由于这种选择不是一次性完成的,它是持续不断地出现以及要做出选择性反应的,它因此而直接导致了人们在认同选择上的不确定性的发生,导致了认同可以在多样性的存在中去进行行为选择上的转换或变化。在此意义上,认同往往是某种秩序的生产,当一个人说自己是传统的捍卫者之时,它实际上是认同于传统秩序的合理性以及与之相应的价值观的自我表达。但今天的问题恰恰是在于,一切都在转化成为是有似于知识不确定性的那种不确定性的表达[1],也可以说是人们仅仅为了自我的认同而要去不停地作出各种新的选择,否则人便会对此而心有所不安,或者有一种深度的焦虑发生,由此对今天的人们而言,基于认同选择的选择性本身就成为了一个目的,拥有了这样的一种选择性,可以借此避开一种焦虑性的自我认同而成为了所有选择的根本目的所在, 由此而去安排自己日常性的生活,消磨越来越多属于自己的时间,获得更多可以使自己的身心得到更多刺激的快感,而不是再像过去时代的那样,仅仅想着如何将选择性真正通过不断学习和训练的努力而稳固性地将其确定与保持下来,以此来形成一种固化而不可改变的那种凝固化的认同或习性。

显而易见,这样一种认同机制的转变,或者选择能力的方向性的改变,必然会跟随着现代世界的现代性成长及其发育机制而相互紧密地联系在一起。很显然,所谓的现代世界,它核心就是在提供一种从知识到信息、从器物到精神、从价值观到生活方式的多样性的选择,人们也便在这多样性的选择之中形成了自己并非那么确定但却又必须要做出选择的价值观认可。换言之,面对生活中所要去做的一切,似乎日益变成仅仅就是去做出一种选择而已,这里的选择意味着人的存在本身,意味着有道理以及答案的正确、可接受,言外之意,生活的时空安排在日益地朝着可以供人们自身多样性发展之时,生活之中的一切,基于秩序存在的惯性,也就不得不去进行基于选择的行动规划。一句话,选择或者按下选择键,如此这般的动作翻来覆去仪式般的重复,便成为全部的生活现实以及目的所在。许多人的日常生活变成在电视上如此, 电脑上如此,手机上也更是如此的单一性的行为选择,甚至在人生历程中的各个阶段,也同样可迁移、可转换以及可替代性地都转变成是如此的一种选择性行为了,所有按下密码键进行一种实时选择与填报的各种近乎刻板的仪式化行为,实际上都意味着必须先做出选择之后而有在自我认同上的发生与再发生的链条式循环。

人们因此相比于过去任何的一个时代都会更为强劲地去付诸选择性的行动之上,也就是开始积极主动地参与到各种的人生选择行为中去,用可以使自己的双眼注意力有所专门分配的方式,安排自己一天之中那些轻重缓急的生活,由此而在社会之中造就出了多样性世界的发生便是在所难免的了。因此,对于今天的生活世界而言,人们生活的方方面面,如果要用一个字去概括,那去选用 “多” 这个字很显然是最为准确和贴切的了。很明显地,人们的生活在物质的供应性上在变得极为多样和丰富,会有日益多样性的食品、服饰、交通、居住模式;而精神意义上的多样性就更为随处可见,那些浸润或沉浸于网络之中的游荡者对此一定会深有感触,而那种丰富的实感体验是以前的人所无法真正比拟的,很多人显然已经是为此而应接不暇了,比如极其多样性的短视频直播、自我价值的呈现,乃至于各种形式的自我暴露且不加掩饰的直白表达之类,还有极其多样性的生活方式,像橱柜里展示的商品一般琳琅满目地供人选择,并使之付诸某种价值上的追求。在所有这些纷繁多样的现象世界的背后,意味着有如打开了的潘多拉箱子一般的多元以及不确定性价值的不断涌动和流变,人们因此宁愿自身浸染于此种多样性之中, 并在其中沉浮波动,不肯也不能自觉地从中真正的脱离或有意地要从其中予以避开。

而曾经的一个民族的聚居区,或者一个民族地方, 不论是它的信息生产还是传播显然都极为有限,或者是可以具体地去计算或衡量的。曾经的一份报纸、一部书籍以及一所学校,恐怕就是一个小地方其生产和传播信息的最为核心的范围所在,尽管那时一个社会的传播力可以做到足够的强,但它自身的生产量却极为有限,因此,信息传播的范围即便很广,但是内容却相对恒定、单一以及相对而言易于去把握,而那个时候的社会一体性势头很显然盖过于多样性的社会发展。而在这样的社会中,地方的一体性往往占据着支配性的地位,而多样性则难于有真正发声的时空场景以及表达机会上的可能性。这一点,我们只要有兴趣比较同一份报纸其在50年前的版面和内容, 前后之间的不同以及变化的明显也就足以说明这全部问题了。今天动辄便以亿万为单位来计算的信息量,已经彻底改变了原来的信息生产、储存与传播的样貌。在一个现实性的网络社会中,有越来越多的差异性生产、表达方式上的多样性呈现以及作为传播载体的媒介物的新发明,使得如何在一种承认政治以及包容差异的前提下去实现共同体意义上的统一性的价值追求、核心性的文化认同以及基于信仰的共同性的相信性力量, 必将会成为21世纪人类存在和发展的世界性文化转型的一个新主题。

二、包容性与排斥性

而在这方面,曾经是以异域和他者关怀为核心的人类学家,显然要有针对于自己曾经的视界的新拓展, 要从对于他者社会的那种原始性的好奇,转换到自身社会或现代社会的当下在源源不断生产出各种新异性的关注上来,要因此而注意到从不变的静态结构到变化的动态过程这一看待世界的方式在根本向度上的转变;同时,也要注意到,人在认同机制上所发生的从曾经的固定不变到当下的漂浮不定的自我选择的新转变。因此,人类学自身,不论是在理论上还是在方法上,都必须要有一种真正新的认识的转向,要真正地在旧有的差异与包容的研究主题之下去展开各种新的理解以及在界定上的自我创新。换言之,人类学自身对于差异性存在的天然敏感,不可避免地使人类学家的双眼直接地面对着各种新处境的世界,它本身也终将意味着人对自然的适应性形态上的新转变。在此意义上,对于文化意义上的差异与包容方式的多种可能性的问题, 会有如世界性的生物多样性课题一般急迫,需要在这方面重新发掘,并由此形成能够获得理解的新姿态,并进而去寻找到这个时代中在所谓差异与包容之间所可能有的真实发生的文化转变形态以及区域性分布的种种模式区分,以此来给我们以一种新的启示和研究路径上的新拓展。

在这里,为了能够真正把包容和排斥之间的关系说得更为清晰明白,我们不妨预先去做如下的判断,这种判断体现出了包容与排斥之间的辩证性关系的存在。首先,从不同文明与文化相接触的角度而言,或者从民族关系的视角而言,在多样性、复杂性以及交往性的文化、文明以及民族间关系的诸现象中,两种区分及其交互性作用的模式在变得日益重要和突显。这其中的一种便是所谓的 “包容性排斥”(exclusion in inclusion),而另外一种或许在含义上正与之相反,即是 “排斥性包容”(inclusion in exclusion)。但这前后二者之间显然并不是截然对立,而是具有整体性存在的一体两面,其各自的方面都包含了一定的现实性意义的存在,并在特定的时空范围内体现出其模式特征出来,而只有将这两者相互结合在一起,相互辩证地去看,才可能呈现出我们世界自身完整形态的真实形貌。

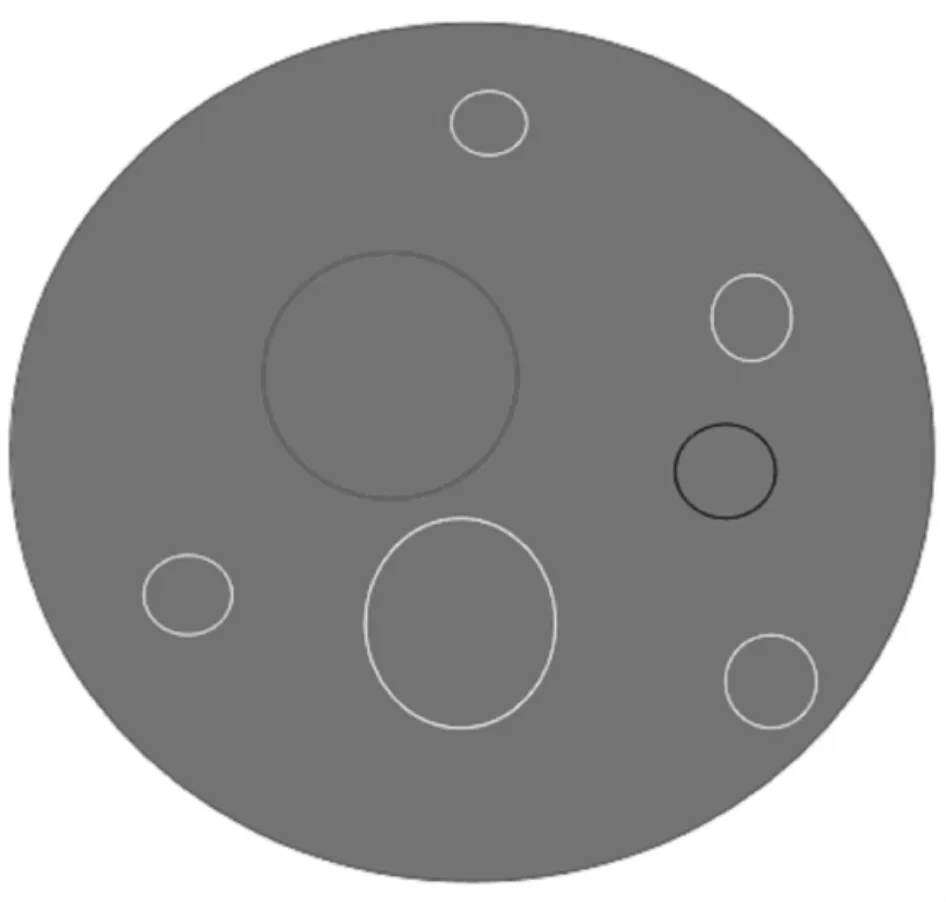

首先, 对于包容性排斥这一形态关系而言,它核心的结构是要求有先在的不可再去超越的那种一统性的包容观念的存在。这一包容性的观念近乎是包纳范围至广的、总体性而言的观念性意义容器的打造或者文化观念的创造。文化之中的这样一种观念性的容器的发明和存在,最为基本的就是要有真正彻底性的并且是先在的对于全部差异性的包容性架构的存在。在此种全部包括其中的包容性的概念前提之下,或者说在这个总体性观念所预先可能包容的一切分立存在的要素前提之下,又可在其内部诸要素之间形成各自群体之间的相互性的自我分化。换言之,在总体性包容的内部之中,各自组成部分之间也会有各自的次一级的认同与文化,相互间有分有合,统二为一,分而为多的相互性关系,由此形成了整体包容前提下的基于相互差异、分立以至于排斥,进而构成了多样性差异或一体多元的关系态势。(参见图1)

图1 包容性排斥

而对于后一种排斥性包容的族群交往模式而言,则是在意象上与前一种包容性排斥形成了相互间的对照性关系, 结果在形态体现上也就大为不同。这是预先定下了某种标准,对照此一标准,能够与此相互符合者,必是属于相互之间能够去保持认同的一群, 显然不论对错或者不以对错为前提标准, 而是直接先入为主地形成了观念中的联盟,进而彼此间相互协作、相互支撑,依照同质性以及凝聚力的塑造趋向而有一种内外间的合与分之别;反之,凡是不能够合乎此标准的,不论是怎样的一种方式,便一定要被排斥出去,或者不与之往来,形成了客观性意义上的相互间的隔离或分离之势。而其中的所谓包容, 仅仅是用来指群体内部的统合,由此而往往要求能够有一致对外的排斥性发生,它自身并无法真正形成一种范围至广的超越以达成无所不包的那种包容性姿态。它同时也因为既定下了人群之间关系的范围, 尽管这个范围足够广大,但仍旧有某种可及或者可控的界限,因此,也才会出现了自我与他者之间相互对照性的乃至对立性的关系的存在, 并试图通过一种征服与吸纳的方式,不断扩大自己既有的边界范围,使之在范围程度上不断的扩大或者缩小。

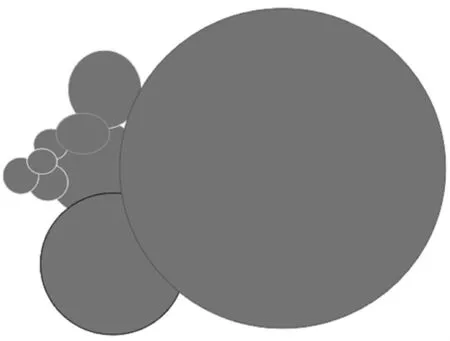

而这种情形多少有似于向着自己所认同的那一文化或文明以外的世界去殖民或开拓的所谓殖民者心态的偏好,它也在无形之中助长了追求部落式的内部一致性以及对于外部世界的总体性排他性关系的生成,这在强化了自我认同的同时,也形成了与他者之间的相互对照、对立以及对抗等诸多差异性关系的前提。在这里,至为清晰的轮廓图便得以显露出来,即从形式意义上而言,内部属于一个坚硬的内核,不易于去真正地打散掉,带有内部的高密度同质化或者均质化的倾向性,因此会有强烈的自我中心意识的自我维护力量,甚至长久固化而成为了我族中心主义对于外部世界的那种处世姿态,不能真正地从观念上将全部差异性存在都包纳其中。若是由此一模式构架去看世界的存在,那自己以外的世界,也便因此而被界定为是属于某个异己性的世界存在了,因此而再去看别人的生活便是松散、零乱以及无序,而无法去真正予以归类,因此要通过刻意的先入为主的排斥、平衡以及对抗来控制相互间结构关系。(参见图2)

图2 排斥性包容

但是,回过头去看,在如何对待世界的文化、文明以及民族的差异性关系的问题上,作为前一种模式的包容性排斥的姿态则与后者那种排斥性包容的姿态大为不同,包容性排斥的姿态可以任由其内部的分化差异,或者承认其固有的多样性认同的存在。在一体之中包纳多元,这是以所谓先在的一统性的全覆盖式的包容意识为前提的,基于这样的姿态而将世间的一切差异性的存在无一遗漏地全部都囊括于其中,并先入为主地依据于这样的无所不包的观念,而去造就出一种真正富有统括性的包容或吸纳。由此而形成了这样的意象,即差异性的多元实际上就被包含在了带有总括式观念的一体性存在之中,并象征性地实践着相互间的排斥性的关系,借此而各守其独立性或独特性的价值以及合理地分出相互间的层级,同时又能够在统摄为 “一” 的那种一体性认同中保持着统一性或一体性认同的存在,而不会因为内部诸种的多样、多元乃至分立,而失去其对于一体性包容的相互性认同价值的持守或归属。

可以肯定地说, 在包容性排斥的族群关系之中,相互之间并非是标准化的以及刻板化的关系界定,其更为强调有往来与互惠的相互性的这一基础或前提,它是可以更多、更广地去容纳一个异己之人、群体,乃至于异己的存在,换言之,就像它自身的先在的、不可超越的那种包容性的存在一样,是不预先设定了各种门槛和标准地去包容、容括及涵盖。反过来,如果有了某一种的门槛或标准的设定,比如宗教上、信仰上以及文化上的那些预定的规则限定, 那就将不再是此种的包容性排斥的关系了,而是直接转化成为另一种形态的排斥性包容的关系了。

而作为这后一种的所谓排斥性包容,其实际的运行在姿态表现上将会大为不同。从总体性上而言,它难于真正形成全包括或者无所不包的那种世界性意识的宇宙观姿态,也就是从源头那里便是有着 “究竟信我还是不信我” 的分别之心预设埋伏在那里了。换言之,这首先是基于一种分析、分离以及隔离的先在观念的设定,由此而去实现对于各种自己以外他者存在的控制、治理,乃至于以征服的形式实现真正吸纳、改变以及转化的统摄性的征服或掌控。而实际上,这背后便又跟一神教世界之中的那种信仰上帝与否的问题更为紧密地联系在一起,它是基于视异己为异端的排他性模版之上的。尽管它与包容性排斥的模式之间可能会有相同范围的涵盖力,比如帝国观念下的疆域统治,但它必然要求先有规则上的标准化、同质化以及唯一性而去实现一统性的治理。因此,对于今天的世界而言,恰是基于这样的排斥性包容的观念,才会出现基于强势力而发展出来并由西方所主导的全球化世界的存在以及价值引导上的全球治理的意识形态塑造与全球支配。

而这样的排斥性包容的模式, 尽管可能实质性地包含了全球性与一体性, 乃至通过地理测量学的高度发展使地球上的每一寸土地都被涵盖其中。今天在这一点上,谁还能够真正去否认,谷歌地图的地理信息系统对于这个星球之中的每个地理空间的细微监察的掌控以及完全包纳的、明察秋毫的能力呢? 它们显然在用一种全球地理信息系统的新的征服世界的技术和模式, 实现着一种新版的排斥性包容的价值预设, 即凡是认可并使用这种技术, 或者无形之中受到了这种技术所影响的那些人群, 他们必然要因基于技术应用而予以征服和吸纳。但这样去做的必然结果便是,不论会有怎样的先在的包容和统摄, 往往都会以自我价值为中心而去看世界本身的多样性的存在, 借此去阐释以及证明自己所作所为的合法性存在及其唯一性的价值追求, 终究会唯我独尊地去倡导一种基于 “我” 的观念与认同的排他性的价值主张,而难有一种真正意义上的在预先的观念以及与之相应的更为广阔的实践之中的那种海纳百川一般的包容,甚或可任其自然成长、顺势而为的那种差异性包容的气概或囊括全部的世界观。

结果, 在后一种的排斥性包容的姿态之中,一切都会要求彼此间一致,一切都会要求一种标准统一, 一切都会要求有一种清晰无误的精准治理,而不能有丝毫的错位或出现 “音位” 描记的不准确甚或语音模糊的事情发生。换言之,一切都要求要有明文规定的理性计算前提下的规则乃至命令上的刻板约束或捆绑。总而言之,在今天我们所可以理解并熟悉的境况之下,一切都试图要对此种排斥性包容的对象予以量化或者数字化的转化,使之转换成为唯一一个尺度来做统一性的评价尺度的厘定。因此,自然生活之中可能有放任性的散漫,恰恰就会被这种排斥性包容的模版看成是社会生活无序乃至于原始的根源而不予以认同、接受以及不予以包容于其中,因此,相互间构成了剑拔弩张般的结构性紧张的自我与他者之间的对立性关系,他者在持有一种排斥性包容观念的自我看来,成为直接对立性存在的对象,并且也因此成为需要去拯救以及改造的对象。

但很显然,对于观念先在的那种所谓无所不包同时又允许各自存在的全部囊括其中的观念引领下的包容性排斥的姿态或格局而言,则既可以体现出多元的价值存在,同时又有一体性共同理解的两全其美之事的发生。显而易见,在这方面,中国古代观念中的那种对于天下 “垂拱而治” 的无为姿态,一种可以去包容一切的观念先行的理想化的囊括形态,尽管此一观念古已有之,且未必时时刻刻都能保证做到有如此的包容之心③,但作为文化智慧,无形之中真正可以借用来实现秩序的永久延续性的存在以及理想观念的可持续性的发展。但是,与之相对立而存在的,或者说 “非我族类,其心必异” 观念所引导下的那种排斥性包容,却预先先入为主地设定了界限或门槛,预先内置了不论是身体上的还是心灵上的征服他者意义上的只有自己而无多样他者存在的世界观念,它最终也只能是如早期的人类学家弗雷泽在《金枝》中所描述过的那个 “森林之王” 的角色一般,在茂密的丛林之中,作为森林之王却不得已要十分地小心翼翼,时时刻刻要去应对多种可能的对其而言不测的与突然袭击的冒犯的发生,因此而使其惶惶不可终日,因为这种生活的不安全感而使之深度陷入到了自我的焦虑与孤独之中去。[2]

三、差异性与包容性

我们还可以从差异与包容的关系之中区分出来两种分析模式,一种是所谓的差异性包容,而另一种则是包容性差异,以此作为理解人群关系的基本分析模式。而再转换到中国的民族关系的场景中来,特别是针对于中华民族共同性意识的发育和成长而言,首先很明显的一点就是,中华民族共同体意识,它作为一种观念的存在,从内涵上而言,它必然要具有差异性包容的观念在其中,也就是在这种观念中自身预先所带有的对于差异性或者多样性存在的内在性的包容姿态,即总体而言会有多元一体大格局模态的呈现。与此同时,正是由于此一观念性的存在,而使得与之所连带着的或者辩证一体的另一方面的所谓包容性差异,也使得不仅在观念层面的,而且在具体实践层面上的表达成为了一种可能,即种种的差异性存在能够真正容纳于无所不包的包容之中,这才可谓是 “一体多元” 意义上的“小不同” 的真正体现。[3]而这里所涉及的人群关系的辩证法,则必然又会体现于一种 “多” 和 “一” 之间的相互依赖,并可相互转化的关系存在,同时也便成为差异和包容之间关系的辩证发展的奏鸣曲。

如果能够真正整体性地去看待人群内部与人群之间的共同性与差异性的并存, 并且还能够将它们看成是一对矛盾性的存在, 那化解此一矛盾关系的关键之策便是在于, 借助于这里所指出的差异性包容与包容性差异二者之间的双向性的彼此交互作用、互为依靠地去予以实现。而单独地去谈论二者之中的某一个方面, 如单单是重在于共同体自身的唯一性,或重在差异性的多元性,实际上都不尽完善。恰是二者之间的并存和相互容纳,真正形成了整体性而又完整性意义上的合中有分、分中有合的意象观念,这才可能是历史和现实存在的真实。而且也只有抓住了这一点,才是抓住了理解文化与民族关系最为关键性的枢纽, 这也是进而理解中华民族及各民族关系的核心与联系点的所在。

这里应该明确指出的一点便是,人群的文化以及人群自身的存在之间必然是相互映射的,彼此可以凭借着某种的往来关系予以互构。而所谓人群的文化,它从一个方面体现出了一个人群的共同性存在的那一面,自然还会体现出来其全部独特性的差异性存在。因此,既可以有一个民族的总特征,也可以有诸多民族支系或分支的独特性以及差异性的存在。在这一点上,论及到民族之 “合”,这便是在自我倾向性上对于共同性或者共同体认同的追求;而论及到了“分”, 则是对于差异性或者多样性的追求。而专门论及到这之间的分别,只要看我们究竟是把某一种的人群间的界限划分放置在怎样的限度范围之上。更大范围的包容,同时也便意味着有更小范围的多样性差异的存在,而各种小范围的差异,相互间融合、提升与勾连,便是彼此间可以有一种共同性存在的同一性表达的实现,这成为理解差异性人群存在的在空间意义上的带有根本性的辩证关系的体现或体认。

而基于这样的认识,一种宏观意义上的 “大格局” 和微观意义上的 “小不同” 之间纽带性的辩证性关系,在理解中华民族共同体意识以及各民族自我认同的关系上, 便有了一个可以借此去总揽全局、抓大放小的实际抓手和落脚点。

显然,在此意义上,若没有宏观格局上的 “大”,那么微观范围的 “小”,或者各群体自身的生活聚落空间,也便只可能成为一座座孤岛,成为了各种孤立无援的纯粹差异性的孤立的存在, 如古人所谓“邻国相望, 鸡犬之声相闻, 民至老死不相往来”(《老子·第八十章》)。反之也是一样,若是没有真正微观之小的那种多样性差异的存在,总体宏观上而言大的包容或容括,也便只能属于一种空洞无物的虚设,无以实现其真正存在的价值。由此,本来可以统合诸多因为地域、物产、气候以及人民,进而是文化所造就下来的差异和分化的存在,最后也就只能落下一个空壳的存在,根本没有可能去谈论所谓的包容性的存在,因为这种的包容性充其量也不过就是一个独有的 “空” 字意义上的虚空的存在。而虚“空” 意义上的包容,必须是针对于其真实所拥 “有”的多样差异性的真实存在而言, 若离开这一点,所谓的包容,也就根本谈不上。

很显然,所谓的 “合” 的对象性存在,其本身就在于一种 “分”,反之亦然。合与分之间显然又属于一体两面的存在。换言之,没有了分或分化,也便没有了使之统合于一体的那些对象、机会与可能的存在。还有便是,要去真正面向于现代民族国家自身结构而言的统一与分化。现代国家建设的最大特征之一便是追求自我统一性的存在,因为根基于主权国家的民族国家存在的核心就在于国家内部的统一性的现实展现,显然领土要统一,民族要统一,各种的管理或者所谓的行政也要求统一,并以边界的划分来确保统一性,这对一个现代国家而言显然是一种毋庸置疑的前提性的存在。但即便如此,它却也并不会否认其自身内部所拥有的自我分化的实际存在,也就是它要寻求保证其内部各分化族群之间的一种相互平等,保证各个族群或亚群体的基本自由,进而保持各自群体的风俗、习惯以及文化上的认同, 就现代国家的宪法制定的逻辑意义而言,这显然也是顺理成章且毋庸置疑的。

因此,若就现代国家的起源以及生成与发展的意义上而言,用有效的社会治理机制来统合文化上的差异分殊,或所谓的文化多样性的存在,那是现代国家合理合法要去实现其自身一体化或一统性的关键所在,也是现代国家高度而又致密的一体性发展的能力体现。但很显然,作为西方现代性政治意义上的民族国家体制,基于它自身的历史和文化传统,其真正缺少以包容而非转化、扭转甚至改造差异特性为出发点的制度性包容的弹性空间的存在, 由此而难于做到总体性图景中的多中有一,也无法真正实现一中任多,使差异性的五彩斑斓之美自由发育、成长乃至终归于其自身的沉寂,这些显然并不是现代国家这个强调制度的单一性的整体存在所特别善于去思考和实践的。结果,在一些特殊的民族国家疆界之内,也就无法真正处理不同民族、不同种族以及不同人群之间共存、共生以及共荣的一体性存在的问题,很多的族群冲突都是因为在这些方面的失落和忽视而造就的。如果能够预先地包容文化多样性的存在, 使之成为文化向善、向美的总体性或一体性表达,诸多的族群冲突便可以自然得到化解。在这方面, 中国文字中的“多” 与“美” 之间互释的文化智慧,完全可以用作世界性的人类命运共同体中的 “一” 与 “多” 之间共存关系的在文化智慧上的借鉴④, 那些基于排斥性包容的文化观,显然难于实现这样的境界和追求。

包括欧洲大陆那些曾经排斥犹太人的问题以及现在新的移民问题,还有像美国社会中的黑人与白人关系的问题等等,由此所导致的最为极端的做法,或者说西方世界在处理这一问题上近乎构造成一种原型或者共同性的元认知的模式,便是如英国社会学家鲍曼在《现代性与大屠杀》一书之中所看到并予以精道分析出来的在纯粹西方理性主义支配下极端非理性疯狂的一个民族对另外一个民族的种族大屠杀。[4]而与此同时,在国与国之间,也因为缺少了相互间的包容性作为相互交往的前提,而是以排斥性包容去看待他人或者他国,预先设定了自以为是的排斥性标准并予以实施,结果便失去了构建一种不论是在观念、立场还是价值观上都可以有其各自不同的中间过渡或缓冲地带的可能性⑤,而是在日趋向着另外一条极端的道路迈进,那条道路便是有如美国国际政治学家亨廷顿基于一种观念性的国家主体中心立场而直接表达出来的所谓“文明冲突论” 的主张,即他会坚持认为,由现代国家所代表的那些不同文明体之间,本质上必然是相互冲突,且难于有一种真正合作可能的认识。[5]

由此,一种西方中心论或 “美国至上” 论,便日益占据了欧美人的自我中心意识的核心,并试图以此为价值判准来展开国际间关系秩序的联想以及政策制度的构建与实施。[6]如此去看,显然,国际意义上的诸多文明之间的关系模态,似乎并没有实现一种与时俱进的真正的在观念或思想上的进步,反倒是在所谓强调多样、分化与地方性的 “后现代” 的今日世界里,对于国际关系所应该有的理想模式的认识水平在日益下滑,甚至倒退到了霍布斯在1651年所出版的《利维坦》一书所描绘的那种基于原始暴力意义上的人们之间相互猜忌、不信任,以至于相互对抗引发战争的那种拔剑弩张的所谓 “所有人与所有的战争”(the war of all against all)的状态。⑥而且,此时的世界,也真正应验了18世纪中叶法国的医生哲学家拉·梅特里在《人是机器》那部有名的小书中所做的在身体和思想之间的拉平,这样做的结果,言外之意就是,人的一切都不过就是一架机器的存在而已⑦, 而人的心灵似乎因为物化和对象化的缘故,因此而不再去思考如何去避开冲突,而是无头脑的一门心思在相互的野性冲撞之中去过活或活着了。

四、中和性与杂糅性

很显然,在东方文明的世界中,它更多是以中华文化中核心性价值之一的所谓 “和为贵” 的观念为指引的⑧,即一切以 “和” 为上,最后达至 “中和” 的平衡⑨,或《中庸》所谓的 “致中和”,这恰如钱穆所言,“中国乃一尚和民族,而中国人多言中”。[7]这种儒家的观念,透过社会学家林端所说 “一多相融”,而直接就影响到了整个东亚世界的法律文化[8],并且,受到了这一观念深度影响的人们,普遍都相信这种观念价值的启发性、合理性以及有益于更多人福祉的理想性, 因此会自觉地使之成为了人与人之间、人群与人群之间和谐相处的媒介与孔道,成为了人的差异性存在前提下的 “一” 与 “多” 之间可以共存的共同性价值追求的文化理想。它在无形之中也很自然地保证了不同人群、民族乃至于国家之间相互交往最终可以实现差异性包容的所谓“凡事均可商量” 的柔性的处世与交往的姿态,即凡是遇到了冲突的情景,通过去寻求 “化干戈为玉帛” 的问题化解之道, 被社会中的人认为是无比高明的处世态度,这便有了在两极对立以及对抗的冲突间有一个缓冲地带的构造与生成的可能,进而才有对于人世间持久性和平的认同、祈盼以及追求的可能性。这背后很明显地便是通过上古那种巫史不分的“巫术礼仪” 以及在周初时代的 “制礼作乐” 而实现了天人合一、政教合一的制度化建构的可能,甚至成为了中西文化由此发生天人关系理解上彼此分野的基础或根基之所在[9],它一直得到了延续,并成为了中国政治与社会观念中的一个核心意识形态,即依靠礼仪制度而获得一种中和之道。

而在这个文化中的所谓 “鼎和五味” 的观念意识,它近乎是人人都可以接受与践行的,属于是天然性的,或者纯粹仰赖于自然发生过程的彼此间的关系认知。因此,在这种文化观念里,也才会有一种五色杂糅而不乱,或如《礼记》原文中所说的 “五色成文而不乱” 的观念意识的发生。⑩这种观念会强调在丰富多样、交错并置之中,相互的差异性之间糅合而构成了一种混合性的秩序,并可依此对于族群之间关系的秩序观念的生成给出友善包容而非对抗性的理解,这也是追求到了 “致中和” 境界时的自然而然的结果和行动反应。很显然,在这样一个体量足够大的中华文化之中,它本身显然不会畏惧或拒斥各种差异性和多样性的杂糅。在这方面,所谓的百家争鸣、海纳百川以及兼容并蓄的观念,是只有在这样的文化之中才可以真正去构想与实现的文化理想。因此,作为观念在文化实践积累上的结果,这个文化又会尽力对更为复杂的差异性以及多样性的存在和发生予以包容性的吸纳和转化,并保证其井然有序局面的持久存在和发生。

因此,从另外的一种意义上讲,差异性包容的意象,实际上更为接近一种 “大花园” 观念的容器隐喻,即所谓千姿百态、异彩纷呈的各样花朵竞相开放,彼此间交错掩映,谁也离不开谁,谁也缺少不了谁,或者说,若是其中缺少了哪一朵或哪一样颜色的花,对于一个大花园的存在意义而言,都必然是或大或小的损失或遗憾,结果也终将会是在总体观赏意义上的不完整,或者有远近高低不成错落的不和谐、不完美的缺憾。因此,这又反过来要求有对于包容性差异存在的渴求,即从整体宏观上去实现有容乃大、大而为一以及一体多元的完整性和一体性的理想追求。

因此,很显然,差异性和包容性这两个向度是相互纽结在一起去实现差异性存在的彼此间的共生、共存、共在的目的的。这两维之间也必然会相互交错地去运转,或者更像是车轮的辐条与车轮轴心间的一体性关系,向心力与离心力之间辐辏而成相互和谐与均衡平稳运行之势,或者说是集中与分散之间的协调平衡、势均力敌,才可以使得车轮自身保持平稳而又受力均匀向前去运行。⑪这一意象性的表征,其背后的意义或许可以使我们对于自己国家的民族关系问题究竟如何才能够真正地实现相互差异性地融为一体而有了最为真切的启示。

五、世界性与转型性

与此同时,或许还应注意到更为宏大背景的世界性意义下的文化转型的发生及其在全球范围内的传播与蔓延。实际上,不论承认与否,这样的转型性的真实存在都对人群关系的包容性与差异性的这一对人际间、族际间以及国家间的往来互动的关系模式产生着更具实质性的影响,成为新的包容与差异关系的模式形态,它把世界性的存在和这种存在的改变或转型之间最为紧密地联系在一起。而且,很显然,新型的基于文化认同却又并非完全依赖于此种认同的族群关系类型正在萌发并在逐渐地自我形成之中,而其中有三点改变或转型表现最为突出,值得在此提出并叙述其内涵。

这其中首先便是,由人的相比于过去时代而有的新的频繁的移动性所带来的对于原有居住与生活格局上的不断打破。换言之,曾经固着下来的人群的时空坐落,不再成为必要以及人行动的必备的前提条件,甚至也不再成为人在行动之前必先要纳入到其行动考量之中来的约束力之一。人因此也便可以去超越时空界限去行走、移动以及由此而有跨越各种既有边界的自我超越。而反过来,不断地跨越人们生活之中曾经必备的甚至是唯一性的时空边界,成为了当下网络虚拟世界所显现出来的一幅最为真实的图景。因此,今天的人们,完全可以实现时间在一处,而空间则在另一处的生存时态的发生和维持;或者反过来,空间在一处,而时间则是在了另外一处的生活现实的发生。可以去想象一下现实中的存在, 即空间是在家里的某个固定的点上,而时间则可能已经穿越到另外的一处去了,比如通过一部电影或者游戏而穿越性地由当下回到了唐宋乃至秦汉都完全有可能,这种并非依赖确定性时空的不确定的时空存在,也日益成为很多人经常性的生活节奏。由此,人们的生活也再不像以往时代那样,时空之间密不可分地相互扭结在一起而不分离地决定着一个人或一个人群的生活。

前者, 显然可以以时下所流行的网络购物为例,而后者,依旧是与互联网的世界性蔓延最为直接地联系在一起。因此,我们在讨论当下的所有这些问题之时,似乎无法再对看似虚拟互联网的真实存在视而不见了。因此也就可以试想一下,一位扛起锄头下地去耕作的农民,他完全可以在放下锄头之时用自己手机上的APP 去购买上海甚至纽约股票交易所的股票。当然,他也可以借助手机而做许多并非传统意义上的那些事情, 诸如浏览新闻、刷快手和抖音之类的短视频网站,或者在微信群中发言或发表他的各种弹幕评论之类。对这一所谓新生代的农民而言,网络空间根本不再是一道屏障的存在,而是可以方便使用获益的工具,或已经是生活中彼此相互交往联系的不可或缺的途径了。而这种时空关系的改变,也自然会影响到未来之人的居无定所的游牧式生活的再发生,而与传统的游牧生活有所不同的便是,离散在四处之人,相互虚拟地连接在一起,或者真正是有一种分散在四处的 “想象的共同体” 的真实出现,这显然不同于安德森所谓的基于报纸、博物馆、人口统计之类物化的民族主义的想象共同体[10],而是人人都会陷入其中,并依赖于它去过每一天生活的日益虚化的却又是真实存在的必须凭借于一种想象联想之力才能实现的全球性虚拟互联的人类命运共同体的存在。

而另外更为重要的一点便是,新的网络认同以及对于这种认同的自我构建在日益形成之中,人们都在网络中形成了彼此间有着一种认同感的感知和评价,凝聚而成为有似于传统民族意识一般的新的民族认同, 这已经成为大家最方便相互联系与“抱团取暖” 的途经了。而在未来,如何统合更为碎片化的四处离散的网络世界中的诸种存在,将会成为社会治理与政策实施上如何处理人群关系的一个新议题。而在此一过程之中,便要不断地去发现网络自身的聚合效应及其自身所发明出来的在一个虚拟世界中的各种认同机制的新构建方式,即要知道在一个互联网的虚拟世界之中,人们究竟是如何成群结队地保持着共同体一般的相互认同以及这背后的动力机制究竟是什么。

很显然,若就当下日本社会的生活而言,那里的多数与少数族裔的族群关系问题将不会再是旧有的那种阿依努族在未来生存空间之中究竟有或无的大小民族各自发展平衡的问题,而可能是新涌现出来的,并且是日益壮大的御宅族群体的不断涌现的新问题。作为一个新涌现的亚族群类型,他们作为群体的自我认同日益活跃在了互联网的虚拟空间中,那就可谓是这一代人他们基于自己的自我认同的选择的那种不容否认的现实生活本身,而且, 这种认同是超越于原有的那些边界而设定的。经由他们所创造出来的价值、认同与生活方式,在更为广泛与深刻的意义上影响着以日本为核心的当下世界之中大范围的新生一代人的生活方式,特别是对于东亚乃至亚洲世界而言,他们作为一个自我认同的群体,更多时间和空间是活在了不断打破自我又去重新构建起来的 “二次元” 的世界里,并从来不肯向现实妥协或者让步而重新完全回归到现实中,如此这样的认同选择,使所谓 “御宅族” 的问题成为了日本社会乃至于受到这种御宅族文化影响的其他地区和国家中备受人们关注的一个重大的且绕不开的社会议题,由此也在影响其自身所感受到的虚拟以及真实世界的构成和运行。对于这个问题,由于互联网没有国界,通过某种形式的无限空间的穿越,也在吸引和分配新一代中国人的注意力或在 “抓人眼球” 上在产生着更为实际的影响,同时,这也反过来影响着中国新一代沉浸于网络之中的那些年轻网民们,他们实际在进行一种真实生活世界发生时的二次元方式的应对以及认同上的选择。[11]曾经的世界,可能是一种特定观念价值引导下的系统性安排,比如年龄的系统,因为有年长和年幼之别, 因此出现了老幼之间的系统性的制度安排,由此其他方面的秩序,如高低、上下和前后、内外,都属于是这样的系统性秩序而可以得到安排并可以有其自我发生的固定基础的存在。但很显然,在今天,这样的系统性不见了,或者说日益在消失,人们散点式的在网络之中分散开来,同时又因为注意力的集中或兴趣的一致而聚集成为近乎同质化的一团, 由此形成各自的价值观念与认知方式,外面的人以及外面的力量进不来,自己的人以及自己的力量在其内部只能进行一种自我膨胀式的再生产。

同样的,由于互联网世界的抹平效应,一切事物似乎都在其中变得平坦无阻、无遮无掩。因此而日益忘记掉了或者淡化了有阶级或阶层区分的那些自称为 “985 废物” 的一群人,在豆瓣网站上一下子就可以建立起来一个十几万人的虚拟社群,相互间以此为一个彼此相互认同的不可或缺的空间,去倾诉他们自己人生成长历程中的种种失败和不如意,并以其独有的自嘲和甘愿放弃的姿态,来做一种对于现实世界真实发生的应答或应对,并在此一虚拟无边界可言的世界中无穷无尽地用语言以及不断重复的仪式化的表达去相互激荡性地宣泄自己内心的全部的不满和怨言,并将之倾倒在了这个毫无实质性边界可言的虚拟网络世界的社群之中。[12]而与此同时,那种不以奋进为目标价值追求而甘愿平庸的 “躺平” 一词,在疫情之后的2021年的网络世界中的 “刷屏”,也在一定程度上反映出了这样一种生活作为自我的抗争和应对现实的新姿态如何在新一代人的生活之中变成强势性的以及流行性的集体自我表达。

而同样的,一群碎片化的存在以及一堆碎片化的言语,也不失时机地相互共同构成了一个坚固的一体性认同,这也许就是今天时代选择性认同所形成的机制及其不可预期结果的根由所在。他们这些人显然都不是那种传统意义上的 “乌合之众”,他们都曾经有着让人骄傲的身份,他们在网络空间的声音表达也依然是傲视群雄,但他们自身却又都属于各自碎片化的并且还不能串联在一起的表达,而这种表达却必然是在一个近乎无技术障碍以及无门槛效应的虚拟空间中发生的,这一点往往会被很多的分析者所忽视,但这却是新共同体意识形成的关键所在,在其中的人们形成了独有的共同体凝结的可以实现一种发声性存在的力量,这也在影响着日益黏着于此的人们的相互性的共同性理解以及共同性意识形成的坚固的群体性取向。

而在这里,还要清楚知道的一点就是,这样的一个特殊的新人群, 在一个真正超越了时空限定的网络世界中,又将如何只是此一 “豆瓣” 社群之一家呢?而说到此类的虚拟社群,用 “数不清” 或者 “深藏不显” 去描述,也许是最为务实的态度了。因为,随时随地的,这样的虚拟二次元的群体,都会在一种自我酝酿着的持续不断且以突然涌现的那种有似水下冒泡的方式在发出自己内心的声音, 并在网络之中不断地酝酿发酵、转化升腾,因此才会有在某一特定时刻某种观念或意见的极度膨胀甚至是突然爆发, 当然也会有随时随地的自我消亡的可能, 或者被铺天盖地的网络所遮蔽而不再存在,但毋庸置疑,新生出来的网络虚拟空间的各种新创造, 又会迅速拥挤上来更多不同的声音以及不同见解的所谓新的网络亚群体。⑫人们试图在这网络的漫无边际之中,寻求着各种可能有的多样性表达的同时, 也在建构着自己的多样性的群体认同, 这种认同也必然会跨越各种既有边界而重新相互交汇组合而实现。

最后第三点是有关于人群代际关系的文化转型的问题,由此转型的发生和范围的扩展,社会自身也在日益形成一种新的人群之别以及人群关系的新架构。它既可能是借由网络技术的扩散和弥漫而在生活世界的各个角落里所带来的社群分化,同时也可能是价值观选择意义上的自我分化。

显然,对于新的一代而言,不论其身份、阶层以及受教育程度的高低,人们都会借助于并娴熟于互联网的那种知识的可复制性、即时传播性以及无限可能的虚拟人群网络大众的同时在场的诸种特征,而在制造出各种内容不断得到翻新的新的价值观形态和自我表达,并因此而反过来又在影响着更新一代人他们的认同归属与反认同,而不论是在这种认同与反认同的两端之中的任何一端,都可能不会是更为年长一辈所能真正理解,对此加以掌控以及可以参与其中的,用费孝通晚年的一篇回忆文章的口吻来去评论这一新的代际之别,那就是所谓的一代人有一代人的志向, 而这中间根本性的差别之处,便是上下两代人的代际之间,各自在志向上是真正有所不同,并且难于去扭转,也无法成为可传递的文化传承了。⑬目前文化存在的样态近乎于此,这一点自然谁也不可否认。

六、多元性与一体性

如果由上面的讨论而能够转换到传统意义上有关于民族关系问题的讨论上来, 它便可以使得“一和多” 的人类学的这一基本问题能够由此而获得全新意义的理解,也就是在曾经的多元一体的动力机制上去做进一步的探究,并使之体现出新发展途径的可能性。

确实,今天的世界完全可以让我们切实感受到一种无限多样性的那种 “多” 的丰富存在,今天所谓世界之大,无奇不有,多样性的存在与发生转而成为了文化转型中的文化再生产的核心;当然,与此同时,我们也同样可以切切实实地感受到总括性的“一” 或者 “一体性” 的发生,一件纯粹地方性的小事件,完全可以成为轰动全球的大事件,这样的转化也不过就是分分秒秒的事,而这全部的一切,竟然都发生在了今天越来越多的人所离不开甚至对其形成依赖的虚拟的互联网的全球普及之中。

显然,在费孝通所提 “中华民族多元一体” 的结构模型发表出来已经过去30 几年之后的今天[13],我们似乎更应该去挖掘出这种结构模型背后的动力机制为何,而不要被其一种表面的历史溯源法所遮蔽掉。这一多元一体格局根本还是一种文化的主张,背后隐藏着一种文化发展的动力机制,寻找和发掘这个机制,对于我们今天的世界而言极具现实意义。在费孝通晚年的思想之中,他所根本上要去处理的恰恰也就是这样的多元和一体的两端之间不断地往复摆动的那个动力机制的问题,因此要真正理解其多元一体的模式结构,就不仅仅要描画二者之间一体和多元的关系结构的静态刻板的那个意象,而是要注意到其中的动力转换机制即其自身的力量所在。

很显然,在今天要去理解中华民族多元一体格局背后的动力机制,或许首先要明确的一点便是农业在中华文明发展中所占据着的核心与稳固的地位,并在此发展过程中经常试图以中原汉人为代表的农耕文明去转化其他不同形式的文明形态,比如在北方的游牧文明以及东北、东南沿海的渔猎文明,在这转换的过程中,形成了由多元而至一体的文化认同机制的发生。一般而言,凡是汉人移民所到之处,便必然会基于耕作农业对此加以改造和转化。很显然,农业文明起源于一条宽阔的黄土层的地带,并持续不断地向其四周尽可能地蔓延。在这个意义上, 核心地带的农业文明向四周的扩展史,蕴含其中的包容性排斥与差异性包容,它本身也便是中华文明的自我成长史。这种成长史的核心在于,在生计方式上要用农耕劳作去取代其他一切生计模式的可能性,并使得其他的一切生计形式全部用来为农耕生计服务或以这种经济形态为中心价值来展开其他。

很明显,农业文明的特点会有很多种,但核心的一点就是,有土地去耕作,并不断地投入人力和物力对土壤进行改良,目的在于使土地持续地有其丰产的肥力或丰收的效益,尽管这一点仅仅是一种期望,并不是年年都可以做到。但因此造成的社会结果便是,土地的面积和肥力这两者对于传统的农业社会而言至关重要, 那种刀耕火种的轮耕制,最能体现出土地和肥力之间的相互依赖性关系。[14]在农业社会的核心区,我们所看到其发生的一般模式就是通过一块中心土地而向其周围不断扩展农业耕作面积,这样做的基础就在于,新的人口基于拓殖或开荒而占有新的土地。但这种对于农耕土地的拓展或拓殖,一到了海岸线那里,也就自然而然地完全停止下来,跟土地耕作直接联系在一起的农业社会在那里也就很自然地被切断,形成了海内或陆地之上自身一体性的农耕社会的存在和持续。很显然,因为海洋对农业的农耕这个坚硬的内核而言并无实质性可利用的意义。但陆地,比如在中国,向西或向西北还可以翻山越岭去进行开拓,这则属于是真正的内循环,因为在这些地方的所作所为,实际都属于根基于土地上的行为,需要由极为重视农业的汉人 “凿通” 与其他民族相互联系的民族走廊才能实现,这种做法的结果便是因为耕作土地面积的扩展而形成了中心和边缘之别以及二者之间基于农业生产的大一统格局,这个大一统格局的内部显然不会是纯粹一体的,真正意义上的一体往往是基于现代民族国家的概念本身,它是指中心和边缘之间并没有什么实质性差别的一体性或单一性,但是大一统则是容纳了尽可能多的差异性,这种容纳差异性的存在, 显然不是出于积极主动的意愿或作为,而是一种迫不得已,是相对于自己中心的权力控制能力而言的一种鞭长莫及,因此对于那些帝国权力的逃避者、不服从者以及抵抗者而言,所谓大一统的权力只能是任其逍遥于外地存在和生长。

因此, 在一个大一统的帝国模式发展之中,实际上并不会妨碍人们远距离的移动或迁徙,人们可以在一个预先所构想出来的包容性排斥的那种容括一切的 “天下” 观念之下近乎自由自在地移动和迁徙,可以像瑶族那样翻山越岭,也可以像苗族那样漂洋过海,最远抵达天涯海角之地,那实际恰是适宜农耕的陆地生活的尽头,再远也不过就是所谓的海外之地了,那曾经属于中华帝国观念之中荒野与蛮荒的 “化外之地”,但这些地方,只要有帝国的教化之风吹过,则便又会有良田万顷的农耕事业的兴起,形成中华认同的共同性意识,这也就是中华传统帝国政治之中所谓由中心向四周不断蔓延出去的 “五服” 观念的空间文化意义之所在,即所谓甸服、侯服、宾服、要服以及荒服所对应的那些多元一体的差序性文化意义的空间世界的存在。

但对于漫长的中华文明的历史而言,也就是长时段地去看中国,行走于海上或移去海外多是要被禁止,或者至少说,对于离开农耕核心之地,态度上禁止明显地多于开放,唐宋或许是开放的,但明清却又是明显地表现出禁止多于开放。在那些时期,各种形式的国家级的海禁禁令显然都跟人们越过海洋求生存的问题有着各种形式的关联,但从根本上而言,作为皇权一统的中心,其更为在乎如何禁止而不在乎如何开放,是喜欢动不动就发一纸诏令将海上门户彻底关闭,从根本上去实行闭关锁国之策,更为乐于推行一种在中华帝国疆域范围内基于农业核心和重心的最具特征性的海禁与自给自足。

但若相比于山海之间的那片陆地上的那种作为自我本土之间的内循环,跟海外直接联系在一起的那个范围就应该属于是一种外循环了。今天所讲的这内与外的两个循环, 实际上在中国的历史中却又是真实存在过,并可谓一直延续至今,只是在传统的表达上,会更多地彰显基于陆地农耕的内循环的价值, 而使海上或海外的外循环经常性地成为了一种失语,或者因为受到遮蔽而不为人所真正地理会。

但恰是因为有一些人因为各种原因而出走海外,因此缺少了直接的跟原生性陆地之间的连接或联系,反倒无形之中成就了那里人的真正的自由自在的自觉,或自我认同意识的产生,因此而有更为强烈的对于远离了中心地文化的认同与回归。在这方面,中国旅居海外的华侨强烈的归乡意识,无论如何都体现出了这样一种因远离而有的认同和回归。这跟那种在原生陆地离开或逃避的认同和回归模式上又大为不同,那种模式更会体现出一种既然已经远离便就真正的远离与在地化的融入的心态转变,因此跑去西南、东南山区的中原人,干脆由此而更多地转入到了当地人的地方性文化认同中去,或许还因为所谓的天高皇帝远, 不用缴纳捐税,自然也就不那么坚定地保持着对于中心的认同感与归属感,同时这中间也掺入了某种地方性力量拉动的要素,久而久之,也就成为一个自身边界清晰的独特民族的自我认同了,不过真正有了一种民族意识或民族自觉,很显然是在所谓现代国家观念进入到了这个区域之后才有那种 “国家建设”(statebuilding)的实践发生。

在这一点上,基于上与下、内与外以及中心与边缘的多元辐辏的力量交融、交汇所产生的民族过程的结果造成了中华民族的多元一体格局的样貌存在,换言之,不同民族之间的交往基于农耕文明的不断发展而形成了差异性的交往形态,这种差异性的背后所体现出来的核心则是相互性作用的动力机制下的差异与分化。在这方面,我们需要在当今世界的新型民族关系的自我适应与调整中重新去理解中华民族多元一体格局形成的内在动力机制,也就是重新去思考费孝通对于民族关系研究思想的一种现代性和世界性意义, 这可能才是今天理解民族关系与认同问题的根本和全部的意义之所在。

注释:

①关于 “在一起” 概念的讨论可参阅拙文:赵旭东《在一起: 一种文化转型人类学的新视野》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版),2013年第3期,第24—35页。

②“沉浸式体验”(immersion)这一观念是跟克莱蒙特研究院大学(Claremont Graduate University)心理学家米哈里·契米森米哈(Mihaly Csikszentmihalyi)所提出来的“心流” 或“涌流”(flow)这个概念密切相关,也就是人会完全专注于当前的目标,内心中感受到一种莫名的愉悦和满足,因此而忘掉了真实世界下的存在。曾撰写《涌流:最优体验之心理学》(Flow:The Psychology of Optimal Experience)、《创造性》(Creativity)以及《进化自我:第三个千年的心理学》(The Evolving Self: A Psychology for the Third Millenium)等书籍。

③孔子甚至也会说这样的话:“夷狄之有君,不如诸夏之亡也”。(《论语·八佾第三》)陈序经早年的批判中不乏对这样的一种中国文化中的不时就会出现 “盲目排斥异端的态度”,或者说 “排外的偏见” 有过多的批评。可参阅:邱志华编,《陈序经学术论著·中国文化的出路·东西文化观》,杭州:浙江人民出版社,1998年,第144—145页。

④关于这一点可参阅日本研究者笠原仲二的研究,他援引《礼记·礼器》所谓 “古之圣人……多之为美” 一句,而明确地指出了 “多”“众” 诸字虽不直接训 “美”,但与多、众、洋同训的烝、那、遒都可训为美,而奂、焕也有 “美” 之意。另外,长、大、高、广、光、满、丰、盛诸字,都与 “多” 通或相近,均可训为“美”, 有美之意。参见:[日] 笠原仲二,《古代中国人的美意识》,魏常海译,北京:北京大学出版社,1987年,第52—53页。

⑤中国的传统政治是从一个宽面去发展的,而不是寻求一种 “乱道” 的极端。钱穆所谓 “道非一端,天有阴阳,地有向背,人道亦然”。又所谓 “更求能和谐相处,不求积极主张,亦不严格反对,不站在正反之巅峰面,只站在全体中之宽平面,一若可有可无,但亦不失其己。政治人众人人,而此人众人大家所家有所能有,始得和成一体,不相分分”。引自:钱穆,《晚学盲言》(下卷),北京:三联书店,2010年,第800—801页。着重号为本文所后加。

⑥甚至在20几年前,美国延续亨廷顿 “文明冲突论” 见解的评论家就把冲突的矛头指向了中国,如伯恩斯坦和芒罗所指出的,“不论从哪个角度来看,不久即将变成全球第二大强国的中国将随着世界面貌在新的千年中发生变化而成为一支支配力量,而量为这样一支力量的中国将样样不再是美国的再再再再,而成为它的长期期人”。引自[美]伯恩斯坦、芒罗,《即将到来的美中冲突》,隋丽君、张胜平、任美芬译,北京:新华出版社,1997年,第800—801页。着重号为本文所后加。

⑦梅特里的机械论不相信精神和物质之别,而是认为二者一致,如其所言:“如果有一个上帝,那么,他就既是自然的创造者,也是启示的创造者;他给了我们一个来解释另一个,他又给了我们理性来使这两者一致起来。” 引自[法]梅特里,《人是机器》,顾寿观译,王太庆校,1959/1979,北京:商务印书馆,第14页。

⑧典出《论语·学而》:“礼之用,和为贵”。李安宅专门从“中庸” 的角度去解释 “礼”,用意仍旧是在于中和,《仲尼燕居》所谓 “礼乎? 礼,夫礼所以制中也。” 引述自:李安宅,《礼仪与〈礼记〉之社会学的研究》,上海:上海世纪出版集团,2005年,第12页。

⑨明治维新时期享誉日本的儒学家佐藤一斋就在其著名的《言志四录》中写到:“心得中和。则人情皆顺。失中和,则人情皆乖。感应之机。在于我矣。故人我一体。清理通透。可以从政矣。” 引自[日]佐藤一斋,《言志四录》,山田準、五弓安二郎译注,东京:岩波书店,1945(昭和十年),第347页。

⑩梁朝刘勰撰写《文心雕龙》开篇就是 “原道”,而这开篇中一开始就想到了从自然颜色的多姿多彩而有的“文明” 昌盛,“文之为德也,大矣;与天地并生者何哉夫玄黄色杂,方圆体分,日月叠璧,以垂立天之象;山川焕绮,以铺理地之形;此盖道之文也。仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所钟,是谓三才。为五行之秀,实天地之心,心生而言立,言立而文明,自然之道也。” 引自:郭晋稀译著,《文心雕龙译注十八篇》,兰州:甘肃人民出版社,1963年,第4页。

⑪俄罗斯的民族学家史禄国很早便提出了这样的一种结构平衡模式,参见S. M. Shirokogoroff,Ethnological and Ling ui、stical Aspects of the Ural -Altaic Hypothesis. Peiping: The Commercial Press, Ltd.,1931,第18—26页。

⑫2021年在网络世界火爆的被刷屏无数的 “躺平” 一词便是接续前面同样是在网络中热传的 “内卷” 以及更早之前但也不是很久以前的 “佛系” 概念,它们相互构成一个网络冒泡一般的接续性的谱系。它背后体现了新一代人的价值认同和对既有体制的一种自我逃避。不仅如此,它还可能意味着转型的文化价值的拐点已经出现,并成功得以大众表达和接受。

⑬费孝通在纪念曾昭抡诞辰一百周年的座谈会上讲到:“志向不同,讲不了话的。代沟的意思就是没有共同语言,志不同也。现在,我们同下一代人交往,看不出他们中的一些人‘志’在哪里,他也有他的志,有他追求的东西,有他生活的着落点,可是我们不能体会他了。这和我们对老一代人一样,我对曾昭抡先生这一代人,包括闻一多先生,他们一生中什么东西最重要,他们心里很清楚,我们理解起来就有困难。曾先生连家都不要的,……说明曾先生‘志’不在家。” 引自费孝通,《费孝通文集》(第十五卷:1999—2001),北京:群言出版社,2001年第27页。