多机并联火箭羽流流场及其底部热环境分析

杨 岩,田 原,丁兆波,杨进慧

(北京航天动力研究所,北京 100076)

0 引 言

多机并联火箭飞行时箭体底部流场分布极其复杂,且随飞行高度变化而变化。随之带来的箭体底部热环境极为恶劣,对箭体底部热环境预估的准确性将直接影响火箭底部防热结构设计的正确性。如果防热设计考虑不足,飞行过程中舱外结构可能发生烧蚀,影响飞行成败;如果设计过于保守,又会使得结构偏重,不利于火箭运载性能提升[1-2]。

目前国外已有大量学者对多机并联火箭羽流及其底部热环境进行了研究。早在1961年,Norman等[3]设计了小型四机并联火箭并进行了风洞试验,得到了高空飞行时箭体底部流场特征及其热环境的影响因素。Otis等[4]对Titan III固体助推发动机羽流热辐射进行了试验测试,结果表明刚起飞1 s内辐射热流是总热流的主要来源,随着飞行高度上升,辐射热流减少,对流热流升高。Terry等[5]对航天飞机一二级飞行时底部热环境进行了详细分析,设计值与飞行实测值吻合较好,并指出航天飞机底部热环境主要由发动机羽流辐射、自由气流冷却和回流加热等构成。上述分析大多采用理论计算或风洞试验对火箭底部热环境进行分析,随着计算机技术的发展,越来越多的学者采用计算流体力学对火箭底部热环境进行研究,同时也得到了更为详细的羽流流场结构分布。如:Philippe等[6]对Ariane 5火箭飞行流场进行了数值模拟,并开展了缩比模型风洞试验,得出影响对流热流的主要因素是飞行高度、喷管数量以及喷管排列方式。Hideyo等[7]对H-IIA火箭羽流热环境开展了数值计算,结果表明不同发动机羽流间的相互作用及其回流是火箭底部加热的主要来源。Aaron等[8]则利用缩比模型风洞试验对空间发射系统(Space Launch System,SLS)飞行热环境进行了研究,并与数值计算结果进行了对比分析。

中国常规系列运载火箭研制初期,受限于研究基础和计算机水平,对火箭羽流流场及其热环境方面研究相对较少,大多通过飞行试验进行考核。近年来,伴随着新一代运载火箭的研制,国内学者通过计算流体力学等手段对火箭底部羽流流场及其热环境问题开展了一系列研究分析。罗天培等[9]对某型运载火箭一子级动力系统试验尾流辐射场进行了数值模拟,计算结果表明箭体底部的换热方式以辐射换热为主。范瑞祥等[10]针对某新型运载火箭二级尾舱防热问题,采用CFD/DSMC相结合的办法对四机并联的高空羽流及其回流流场进行了仿真分析,提出了可靠有效的防热措施,改善了火箭二级尾舱的热环境。李国良等[11]基于某单发动机飞行器,研究了发动机喷流对底部流动的影响。周志坛等[12]对某单发动机火箭底部热环境进行了研究,研究结果表明火箭底部辐射热流在起飞阶段最大,随飞行高度上升,辐射热流逐渐降低,对流热流则呈现先升高后降低的趋势。杨学军等[13]采用理论预测和数值计算方法,对某固体火箭尾舱热环境进行了研究,结果表明尾舱热环境存在天地差异,设计时应充分考虑真实飞行状态下的热环境。

上述研究大多基于理论分析或地面试验结果,且多针对单个火箭发动机喷流进行分析,针对多机并联火箭真实飞行过程的热环境变化情况研究相对较少。本文针对某新型多机并联火箭实际飞行工况,采用数值模拟方法对其羽流流场及箭体底部热环境进行计算,并与热环境实测值进行了对比分析,计算结果对后续热防护结构改进优化设计具有一定的参考意义。

1 计算方法

1.1 物理模型

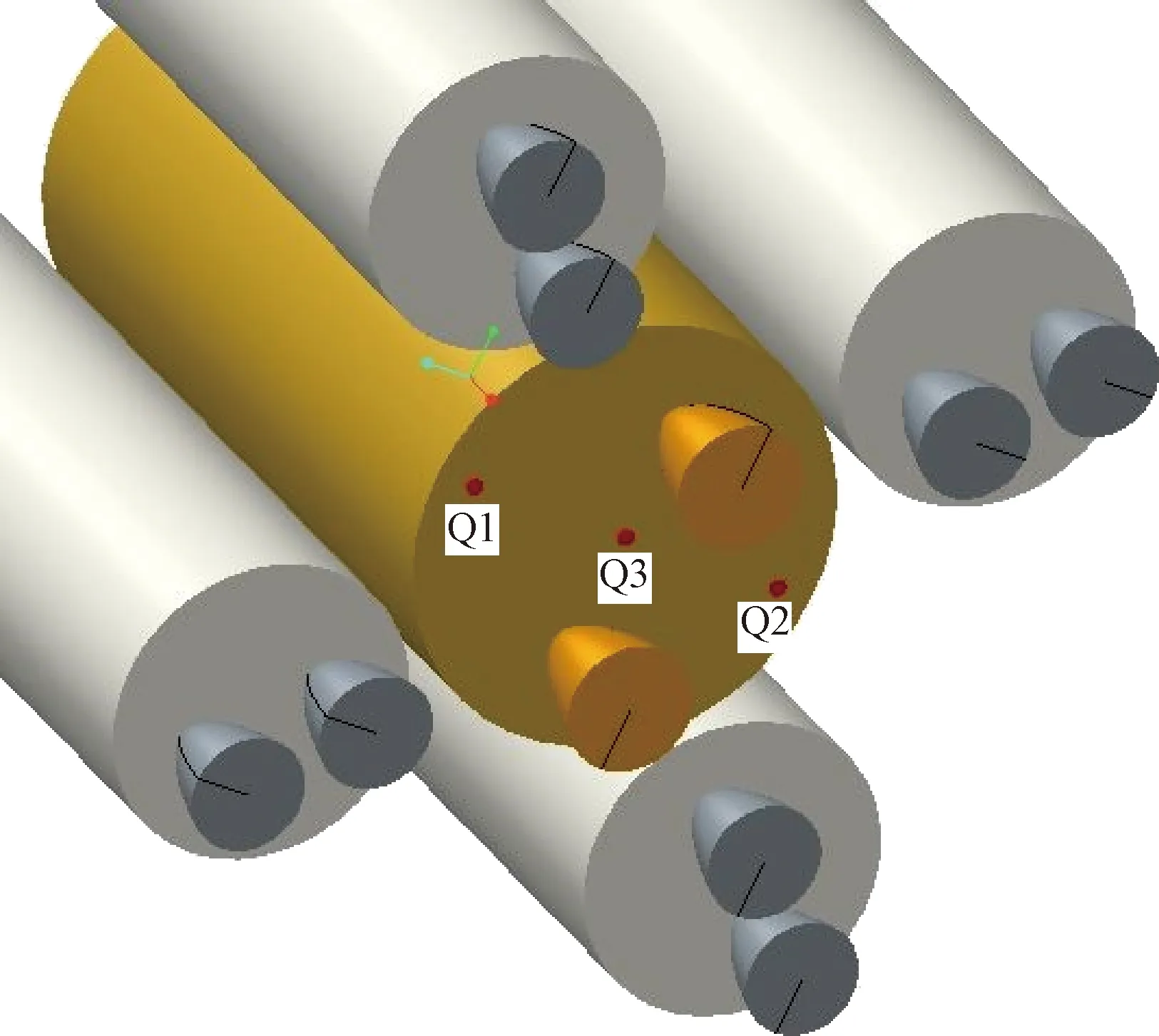

某新一代运载火箭由芯一级捆绑4台助推器构成,其芯一级及助推发动机布局如图1所示。其中芯一级由两台氢氧发动机提供推力,四个助推由两台液氧煤油发动机提供推力。为研究实际飞行过程中发动机羽流对底部热环境的影响,在芯一级防热底上布置有3个热流传感器Q1~Q3,测量精度±3%,具体位置如图1所示。

图1 某新一代运载火箭结构示意图Fig.1 Schematic configuration of a new generation rocket

1.2 数值计算

由于计算的流场结构复杂,流场中包含了激波、膨胀波、激波干扰、边界层和尾迹区等复杂流场结构,本文采用成熟的商业CFD计算软件FLUENT进行计算。湍流模型采用的k-ε双方程模型,计算中考虑化学反应及辐射散热。采用压力基求解器,利用SIMPLEC算法,梯度项采用最小二乘格式,压力项采用标准格式,其余各项均采用一阶迎风格式进行离散求解。

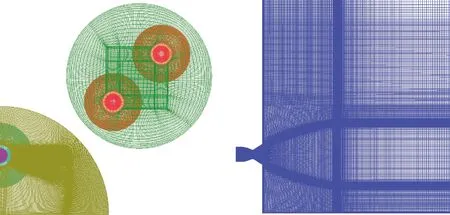

1)计算网格

为精确捕捉多个发动机羽流相互干扰的流场结构,采用商业网格划分软件ICEM进行了全结构化网格划分。考虑计算能力,采用对称面进行简化,计算域仅为实际的1/4。为准确描述芯级发动机底部流场特征及其热环境,对芯级发动机底部以及不同发动机羽流交汇处进行了网格加密处理,模型网格数量在1100万左右,网格划分结果如图2所示。

图2 网格示意图Fig.2 Mesh generation of the model

2)湍流模型

计算采用Standardk-ε模型,该模型为半经验模型,假设整个流场为湍流,忽略分子黏性的影响,在较大的湍流流动范围内表现出较好的稳定性。

Gb-ρε-YM+Sk

(1)

(2)

式中:t为时间;x,y为坐标轴;ρ为流体密度;μ为流体层流黏度;μt为流体湍流黏度;ui为速度在i方向上分量;Gk是由平均速度梯度而产生的湍流动能;Gb是由浮力而产生的湍流动能;YM是由在可压缩湍流过渡到全部扩散速率而引起的波动扩张;σk和σε分别为k和ε的湍流普朗特数;C1ε,C2ε和C3ε均为常数;Sk和Sε为自定义源相。

3)化学反应

为研究化学反应对箭体底部热环境的影响,分别对有无化学反应进行了计算,将计算结果与实测值进行对比分析。考虑现有计算能力,本文采用FLUENT自带的一步反应。反应机理如表1所示,均采用一步总包反应机理,有限速率模型进行计算。

表1 化学反应机理Table 1 Chemical reaction mechanism

4)辐射模型

液体火箭飞行时底部热辐射[14-15]主要包括两个方面:

① 发动机羽流辐射作用:在发动机羽流中,存在着大量的H2O和CO2,对箭体底部舱外结构有着较强的辐射作用。

② 各发动机喷管外壁面的辐射作用:液氧煤油发动机为再生冷却喷管,外壁温较低,其辐射可以忽略。氢氧发动机外壁面温度变化较大,喷管出口位置温度高达900 K,对涡轮排气管有着一定的辐射作用,其外壁温通过UDF(User defined dunctions)给定。

在FLUENT的辐射模型中,DO(Discrete ordinates radiation model)模型既能求解S2S(Surface to surface)的无介质封闭区域问题,也能求解介质参与的辐射问题。综合考虑计算时间、计算精度以及各辐射模型的应用范围,本次计算过程中采用DO辐射模型对羽流的热辐射情况进行仿真,其中吸收系数由H2O和CO2吸收系数通过质量平均获得(即FLUENT中WSGGM模型)[16]。

计算过程中,先不考虑辐射模型,对羽流流场及箭体底部热环境进行计算,此时计算得到的热流为对流热流;计算收敛后,开启辐射模型重新计算至收敛,此时得到的即为对流热和辐射热的总和。

5)边界条件

计算时边界条件设置如下:

① 喷管入口条件:采用压力入口条件,芯级发动机入口压力10.1 MPa,助推发动机入口压力18 MPa,温度及组分根据热力计算结果给定。

② 出口条件:采用压力出口条件,压力值为所在高度大气环境值。

③ 壁面条件:助推发动机为再生冷却喷管,其外壁面辐射可以忽略,给定常温边界条件;芯级发动机喷管外壁面温度参考一维传热计算结果,外壁温通过UDF给定;箭体底部设为恒温边界条件,模拟热流传感器冷端,具体温度根据所在高度大气参数给定,实际该处温度可能随飞行变高,因此热流计算结果可能存在一定偏差。

④ 远场条件:由于箭体头部激波距离芯一级底部较远,经分析认为来流不会对发动机羽流及其回流造成影响,计算中不考虑来流影响,压力和温度都设为所在高度大气环境参数。

火箭飞行中不同高度下的大气环境参数见表2。

表2 大气环境参数Table 2 Atmospheric parameters

2 分析与讨论

2.1 羽流流场分布

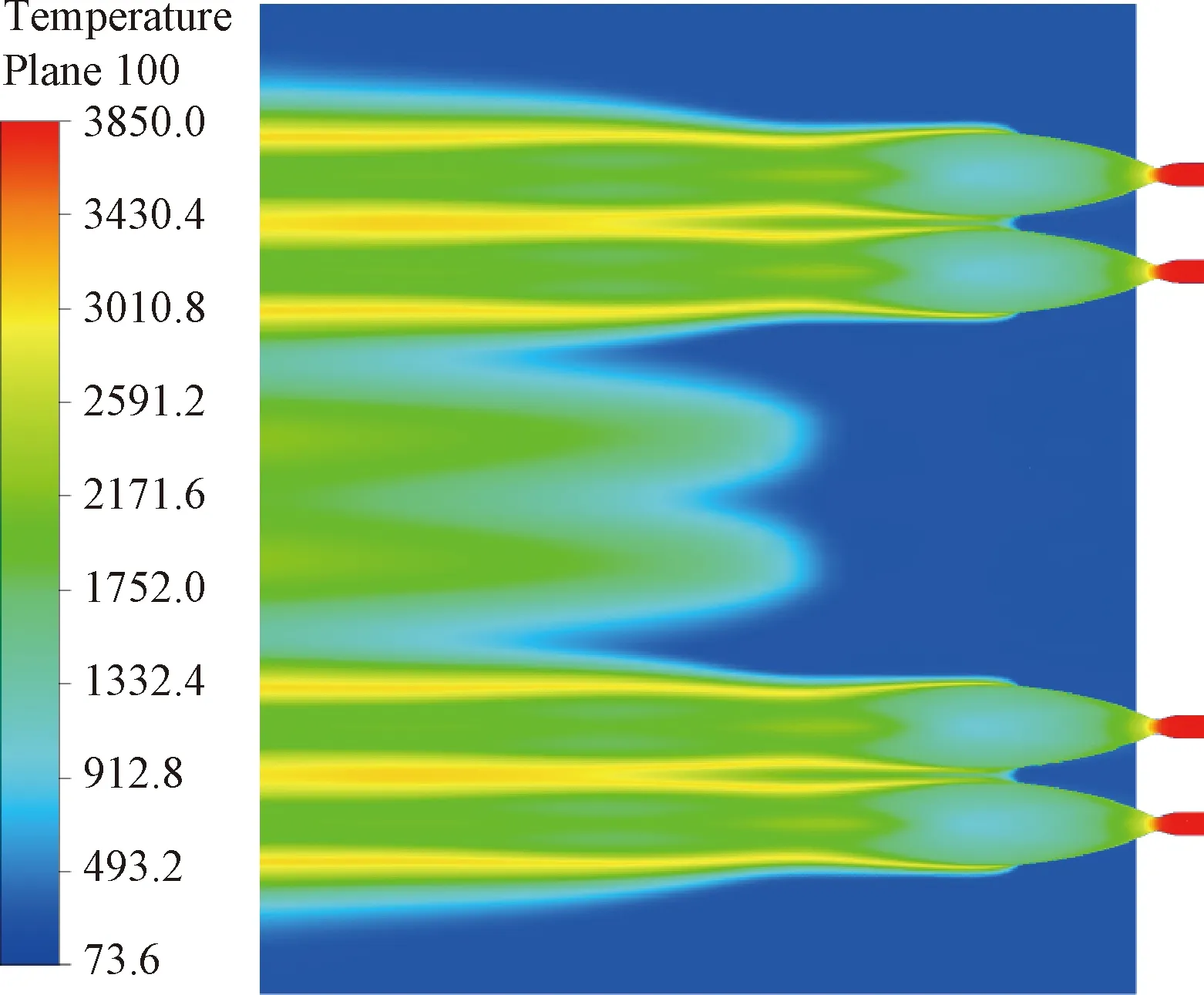

从芯级发动机截面流场参数分布(如图3所示)可以看出,低空飞行时,各发动机流场互不干扰;随着飞行高度增加,羽流逐渐扩张,大约在88 s(16 km)时,各发动机羽流开始出现干扰。由于液氧煤油发动机的推力室室压和喷管出口压力均高于氢氧发动机,芯级氢氧发动机流场受到助推液氧煤油发动机羽流的挤压;飞行至约107 s(25 km)时,芯级底部开始出现回流,从而对箭体底部产生对流加热。

从距离发动机喷口2.5 m位置处的流场参数分布(如图3所示)同样可以看出,低空飞行时,各发动机羽流互不干扰;随飞行高度增加,环境压力不断减小,发动机羽流不断扩张,不同发动机羽流间出现严重干扰,在两台芯级发动机和助推发动机之间形成较明显的高温区和高速区,从而在箭体底部形成极其复杂的流场环境,有可能对舱外结构热防护造成一定威胁。

图3 不同飞行高度下的流场分布Fig.3 Flow field distribution at different fight altitudes

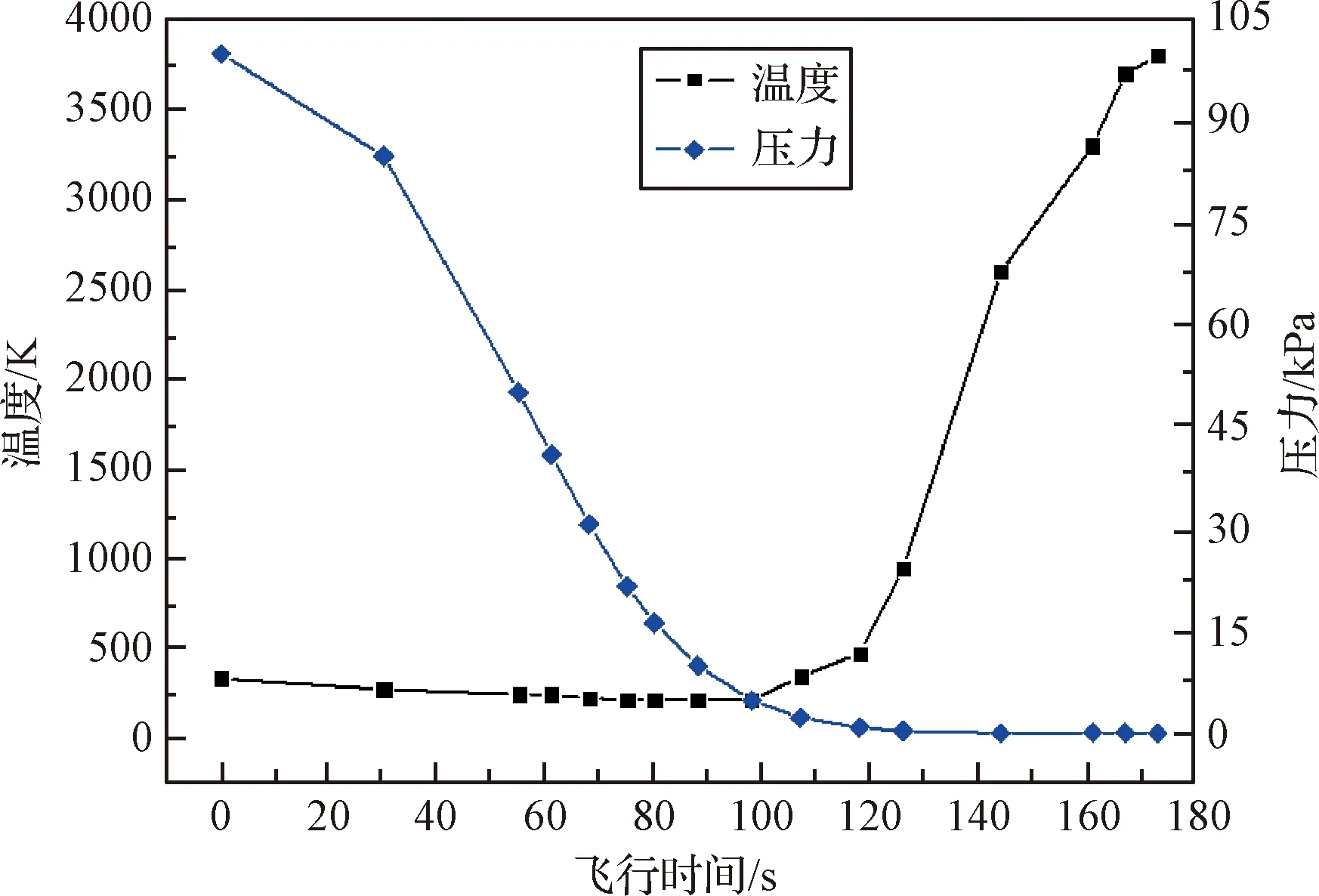

为进一步分析箭体底部流场参数对热环境的影响,将芯级底部两台氢氧发动机间燃气温度、压力、密度及各组分浓度参数进行统计结果如图4和图5所示。从图中可以看出:火箭起飞后燃气温度有小幅下降趋势,大约在100 s之后出现明显上升。这是因为低空飞行时在羽流引射作用下,进入箭体底部的空气对相关结构具有一定的冷却作用,当箭体底部出现回流后,燃气温度明显上升;而燃气压力和密度随飞行高度增加呈现不断降低的趋势;箭体底部水蒸气和二氧化碳组分浓度在低空时基本不变,随飞行高度增加,二者组分浓度也出现明显上升,也进一步说明约100 s之后,箭体底部出现了明显的燃气回流。

图4 箭体底部温度及压力变化趋势Fig.4 Temperature and pressure trends at bottom of the rocket

图5 箭体底部组分浓度变化情况Fig.5 Component concentration trends at bottom of the rocket

2.2 热环境分析

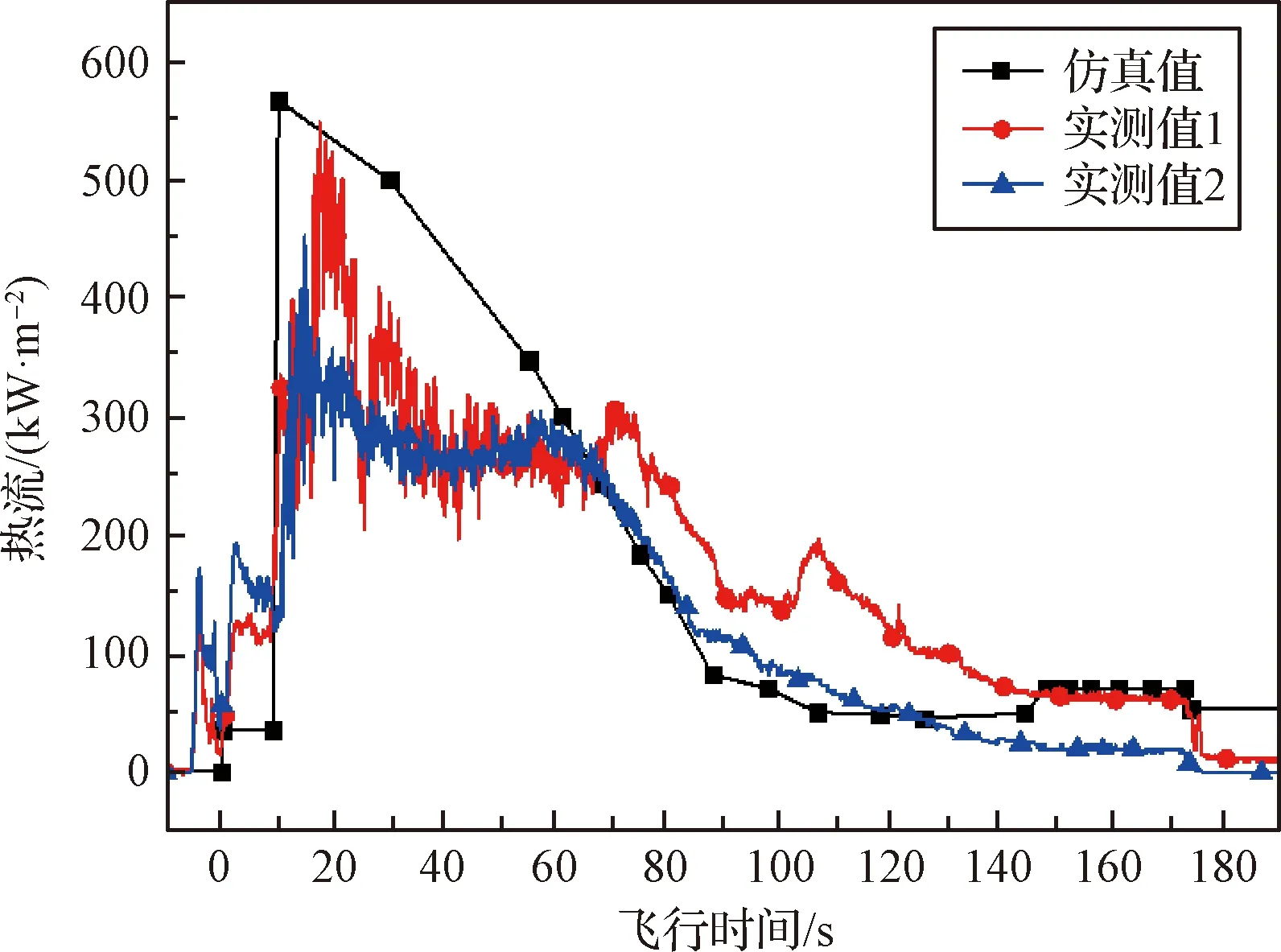

为分析箭体底部热环境,对不同高度下芯级底部热流计算结果进行统计,并与飞行实测结果进行对比分析,如图6所示。从图6可以看出,计算结果与实测结果趋势基本吻合,火箭刚起飞时,箭体底部受发动机羽流的热辐射影响最大,最高约550 kW/m2。此后随飞行高度不断增加,环境压力降低,燃气不断扩张,辐射能力减弱,箭体底部所受辐射热开始减小;约107 s左右,箭体底部出现回流后,由此产生的对流热开始增加,直到助推分离时达到最大值。

图6 热流仿真值与飞行实测值对比Fig.6 Heat flux in numerical calculation compared with test data in flight

火箭低空飞行时,箭体外部的来流会对箭体底部发动机形成一定的冷却作用,而高空飞行时,箭体底部形成明显回流,对底部结构件形成对流加热。因本计算中未考虑来流的影响,低空飞行时热流计算结果略高于实测值,高空飞行时对底部回流预估可能存在不足,导致计算热流低于实测值。

为分析箭体底部热流组成,将计算得到的总热流和对流热流进行统计如图7所示。从图7可以看出,约107 s之后箭体底部对流热流开始增加,到约145 s时对流热流达到最大值,此后基本保持不变。此外随飞行高度增加,羽流不断扩张并产生回流,箭体底部羽流的辐射角系数逐渐增大,因此100 s之后辐射热也不断增加,总热流大约在助推分离前再次达到峰值。

图7 箭体底部热流组成Fig.7 Heat flux composed in bottom of the rocket

根据气体辐射理论[17],当同时存在水蒸气和二氧化碳两种组分时,气体辐射率由下式计算:即气体的辐射能力受气体温度、组分和沿途吸收性气体分子数目有关,沿途气体分子数显然与气体分压P和平均射线程长s的乘积Ps成正比。

εg=f(Tg,Ps)

(3)

式中:εg为气体发射率,Tg为气体温度。

根据上述流场计算结果,火箭起飞后,随着飞行高度增加,燃气压力及密度不断降低,辐射能力减弱,辐射热流也不断减小;约100 s之后,箭体底部出现明显回流,水蒸气和二氧化碳浓度明显增加,一方面燃气回流导致对流热流增加,同时由于组分浓度及羽流辐射角系数的变化,燃气辐射能力再次增强,进而导致箭体底部热流再次增加,直到助推分离时达到最大值。

如不考虑化学反应即羽流与空气的补燃,计算得到起飞时刻箭体底部热流值约为126 kW/m2,与实测值偏差过大;从助推发动机温度场分布也可以明显看出各发动机喷流与周围的空气发生了补燃,导致局部温度升高。综合分析认为发动机羽流与空气发生了补燃,且对箭体底部热辐射影响较大。

2.3 舱外结构热防护

为研究飞行中发动机舱外结构件热防护的可靠性,基于上述分析得到的热环境,对某关键结构开展了瞬态热分析。计算相关边界条件如下:

1)结构初始温度设为295 K,与燃气接触面设为恒温边界条件,温度1100 K。

2)外壁面通过辐射方式向外散热。

3)根据地面试验与仿真校算结果,结构发射率取为0.2。

4)结构所处热环境根据上述计算中得到的热流给定。

为准确评估发动机羽流对结构热防护的影响,在两次飞行任务中对某关键结构壁面温度进行了测量,与计算结果对比情况如图8所示。从图8可以看出,计算结果与实测温度曲线基本吻合。受实际飞行参数、计算所用发射率等因素综合影响,计算所得最高温度1109 K与实测最高温度1189 K存在一定误差。实测最高温度下所用材料仍具有一定的结构强度,可以可靠工作。

图8 助推发动机温度场分布Fig.8 Temperature distribution of the rocket booster engine

相比飞行实测结果,计算得到的温度曲线在低空飞行时上升较快,结合羽流流场分析,该差异主要是由于计算中未考虑来流对羽流流场及其热环境的影响。而低空飞行时,在羽流引射作用下,来流对箭体底部具有一定的冷却作用。

图9 某结构表面温度计算值与飞行实测值对比Fig.9 Comparison of measured and calculated temperature values

3 结 论

通过对某火箭助推及一级发动机的羽流流场及底部热环境进行计算分析,可以得出以下结论:

1)低空飞行时各发动机羽流互不干扰,随飞行高度增加,羽流逐渐扩张,大约飞行至约16 km时,各发动机羽流开始互相干扰,且氢氧发动机的羽流明显受到液氧煤油发动机羽流的挤压;约25 km时,箭体底部开始出现回流,随之产生对流热,在此之前,箭体底部仅受羽流的辐射热影响。

2)发动机羽流与周围空气发生了补燃,起飞时刻箭体底部热环境最为恶劣,约550 kW/m2,助推分离时刻,对流热占总热流比例达到最大,约为30%,但对流热流最大值仅约20 kW/m2,计算结果与热流实测趋势基本吻合。发动机舱外相关结构件进行热防护时,应主要采用辐射热防护方法进行热防护。

3)发动机舱外结构件瞬态热分析结果与实测值基本吻合,相关结构热防护条件满足使用需求,可以可靠工作。