广西现存宋蒙战史摩崖碑刻考释

覃 旺

(湖南大学岳麓书院,湖南 长沙 410086)

广西现存一定数量的有关宋蒙战史的碑刻史料,它们或载于传世文献,或是摩崖碑刻,为研究宋蒙战史、广西地方史提供了重要材料。近年来,笔者对部分摩崖碑刻进行整理和研究,取得了一定的成果[1],但仍有较多摩崖碑刻尚未进行细致整理和研读。笔者在对有关宋蒙战史的摩崖碑刻整理基础上,结合相关文献进行考释,以期挖掘出其背后丰富的历史信息。

一、《罗为荣等出戍广西题名记》

该摩崖碑刻位于桂林市龙隐岩,在名碑《龙图梅公瘴说》下方,长约122厘米、宽60厘米。碑文楷书,共23行,满行9字。除了后部的统兵官姓名,其余文字均可完整识读。现据原石及《粤西金石略》[2]录文如下:

国朝皇祐间,岭南蛮寇侬智高猖獗,狄武襄奉命讨平,时亦以京湖锐卒从行,距今垂二百年无变,故民不识兵革。淳祐乙巳,圣天子以鞑侵大理,豫戒不虞,诏京湖大制阃调兵戍广。诸军以十月二十六日抵桂林,边境肃清,警报不至。次年春,得旨撤戍,以三月初十日起发,全师言还。总制出师军马、夔州马步军副总管罗为荣,确军事、权京湖大使司计议官杨范之。主兵官四员:神勇军京西路分温交□,勇信军湖北路分宋尧卿,狮子崖义士军京西路分孙应符,湖南飞虎军统制□家晟。宾客□□。

摩崖碑刻记载淳祐五年(1245)因蒙古进攻大理,宋理宗令京湖制置司调兵广西,以防备蒙古入侵,后于次年三月撤戍一事,以及此次出戍广西的统兵官题名。《粤西金石略》、嘉庆《临桂县志》等皆题为“桂林撤戍记”[3],而据碑文内容,主要突出的是京湖地区官兵出戍至广西,又结合后部有题名,称呼此摩崖碑为“罗为荣等出戍广西题名记”当更合适。碑刻无撰者、刻写人姓名及刻制时间,但诸军回师于淳祐六年(1246)三月初十日,故应于此前不久刊刻。此次调遣的士兵都来自南宋的京湖地区(京西南路、荆湖北路、荆湖南路三路,即今湖北、湖南大部分地区),故碑刻开端还追述了皇祐三年(1053)狄青领荆湖官兵平定侬智高一事。今铁封山《大宋平蛮碑》载:“(皇祐二年)九月拜命,(狄青)既授禁旅,仍启以旧镇骑兵、荆湖锐卒从行。”[4]摩崖碑刻使用了《大宋平蛮碑》之典故,且在《平蛮三将题名碑》不远处。故笔者推测刊制此碑的一个原因,当是来自京湖地区的统兵官在桂林浏览《大宋平蛮碑》《平蛮三将题名碑》后,感叹京湖官兵二百年后再入广西,为怀古而作。“距今垂二百年无变,故民不识兵革”,概述自皇祐时侬智高起事后,广西近两百年较为稳定的局面。虽宋神宗熙宁八年(1075)宋与交趾李朝爆发战争,但仅限于广西西南部,而且宋代广西也未有过像侬智高起事这样影响广泛的大规模少数民族起义,所以这一说法还是比较准确的。

摩崖碑言宋理宗令“京湖大制阃调兵戍广”,此处“制阃”是制置使司的简称,“京湖大制阃”即京湖制置大使司。淳祐五年时孟珙为京湖制置大使、知江陵府,是京湖战区的统帅,碑文记“调兵戍广”一事即在其任内。《宋史·孟珙传》记载:“枢密调兵五千赴广西,珙移书执政曰:‘大理至邕,数千里部落隔绝,今当择人分布数郡,使之分治生夷,险要形势,随宜措置,创关屯兵,积粮聚刍于何地,声势既张,国威自振。计不出此而闻风调遣,空费钱粮,无补于事。’不听。”[5]因两广唇齿相依,广东经略安抚使方大琮在与时任广西经略安抚使蔡范的书信中,亦关切此事道:“然今春有传其(蒙古)入大理,未敢以信。近承使牒与省札踵至,则果然。虽曰亟退,岂容惯便?则防之之策未可以愚而忽之。虽岭外兵力单弱,亦当亟作措置。闻京湖遣军赴助,不知间探果的否?”[6]

宋蒙战争爆发初期,蒙古入侵大理,可能危及南宋边防的边报就已出现。但结合当时的战争形势,蒙古并未进攻大理,这一定程度上是南宋官吏对蒙军在西南地区的军事进攻过度警觉和忧虑。至淳祐四年(1244),福建安抚使李鸣复针对蒙军在西南地区的动向,上《乞严为广西之备疏》云:“最是交、广之忧,不可不虑。前此入蜀之兵本三十万,忽抽二十万入云南。见茂州所申,自曲纳族节节透入,已至渭节村、风节村,十八族多已投拜。若得此蛮长驱而往,则大理危矣,邕、宜其可不警?……近又从邸报见枢密都承旨蔡节奏章,专坐广西经略蔡范申到事宜,谓邕、宜深为可虑。”[7]李鸣复当时根据茂州所申,认为蒙古大有进攻大理的动向,可能危及到广西边防,广西帅臣蔡范也有相同的忧虑。而当年蒙军确有进攻大理之事,《南诏野史》记载道:“理宗甲辰淳祐四年,蒙古兵出灵关伐大理。(段)祥兴遣将高禾迎战,禾败死之。段连祐归宋,宋遣使吊祭,致经书、银缎,为高禾拒蒙古兵战殁也。”[8]淳祐九年(1249)任广西经略安抚使的李曾伯在奏疏中也提到蒙古军队于淳祐四年“直至大理之九和镇”,详细说明了广西地方获知蒙古入侵大理消息的过程:“淳祐五年,因遣属管谢图南出边,得于招马官所报,始知大理告急,自杞有破三城、杀三节度之报。直至谢济自大理回,经涉两年又得一信,始知鞑与大理九和之战、公子和之死。”[9]此“公子和”当即高禾。所以,淳祐五年广西方面通过派遣僚属官赴边境,从招马官和自杞处获悉蒙古入侵大理的消息,上报朝廷后,最终促成宋廷调兵广西。又至少两年以后,广西地方才获知淳祐四年蒙古与大理在九和交战、高禾战死等事。

结合以上材料,宋廷“调兵戍广”的经过大致是:淳祐四年,蒙古进攻大理,大理在九和兵败。淳祐五年,广西地方获得蒙军入侵大理的消息,上报宋廷。枢密院担忧蒙古可能自大理进攻广西,遂命京湖制置大使孟珙自京湖调兵五千戍守广西。孟珙认为情报不实,调遣戍兵乃“空费钱粮,无补于事”,反对调兵。但最终宋理宗以“豫戒不虞”,不可不提防,仍命孟珙调兵广西。诸军于同年十二月抵达桂林,后“边境肃清,警报不至”,于次年三月启程返回。另外方大琮还与淳祐六年任广西帅臣的董槐有书信,讨论广西备御蒙古事宜:“闻前岁荆湖三千兵,至于官与民觉不能堪。”[10]此即指淳祐五年孟珙所调京湖官兵,但相对《宋史·孟珙传》所言“调兵五千赴广西”,最终仅有三千人,或与孟珙认为是“风闻”所致有关,且广西地方官和百姓也觉得这些士兵不堪使用。由于蒙古与大理在九和一战后,未继续侵入大理腹地,加之古代交通、通讯不发达,南宋在获取蒙军在西南地区的情报方面存在滞后性,就导致淳祐六年初“警报不至”。从现存史料看,淳祐六年时南宋君臣仍在大规模讨论蒙古欲从云南假道广西的“斡腹之传”[11],并且其年还曾专门选派重臣陈韡、董槐措置广西边防[12],足见“警报不至”只是一时存在的假象。

摩崖碑后部为统兵官题名,但所有统兵官的姓名皆模糊不清,隐约可识二三人,且原碑有刮铲的痕迹。对此,明末张鸣凤在《桂故》中曾言:“龙隐又有总制出师军马、路马(副)〔步〕军副总管诸人之刻,其名并铲去之。岂以在戍主客相嫌不用约束哉?或残忍不职,为桂人积怨故也?亦皆无考。”[13]据此,明末时碑文所载的统兵官姓名就已模糊不清,张鸣凤认为是有人刻意刮铲,并举出可能的原因。然而是否如张鸣凤所言,已无法考证。从罗为荣“总制出师军马”的系衔看,他是本次出戍广西的总负责人,这一点类似南宋后期常见的“总统出戍兵马”,为临时性军职统兵差遣。因孟珙当时兼任夔路策应大使,能调遣罗为荣这一夔路将领。杨范之担任京湖制置大使司计议官,是孟珙的幕僚,“确军事”当是“商确军事”,负责辅助罗为荣出戍广西。负责具体统兵的将领有四人,其中三人任路分兵马钤辖一职。

碑文记有南宋多支军队的番号,皆不属宋孝宗时已成立的十支驻屯大军,是南宋中后期成立的地方新军。其中,湖南飞虎军于淳熙七年(1180)由知潭州、湖南安抚使辛弃疾创建,隶湖南安抚司,至南宋末年仍旧保留编制,宋蒙广西战役前夕,曾大规模调遣入广西[14]。传世史料中对神勇军、勇信军、狮子崖义士军并无记载,但据其统兵官的路分系衔,三军来自京西南、荆湖北两路。据《岭外代答》记载,东南第十二、十三将屯驻广西,合计兵力万人以上[15]。但北宋将兵法至南宋后期已实施一百余年,加之广西承平日久,对军事驻防不够重视,当时广西的军事力量较北宋时已大幅削弱。淳祐九年,广西帅臣李曾伯说道:“广右之兵备单弱,邕、宜、融三郡兵屯不满千,经司、静江所管亦不过二千人以上。”[16]故为应对蒙古的“斡腹之谋”,调遣戍兵入广西备御是一项重要举措。《宜州铁城记》即言:“岭右自淳祐以来,传云南有鞑患,朝廷重我南鄙,移师戍之。”[17]

此摩崖碑所载淳祐五年京湖官兵出戍广西一事,是迄今可见宋廷调兵入广西防备蒙军的最早记载。淳祐九年前广西帅司还曾“乞备九江之兵,乞调五羊之戍”[18],希望从江西、广东调遣兵力守御。宝祐二年至宝祐五年(1254—1257),胡颖、徐敏子、印应飞三任帅臣任内分别调遣200人、1800人、6200人[19]。开庆元年(1259)宋蒙广西战役前,广南制置大使李曾伯调遣至广西的戍兵多达26000人[20]。对于调遣戍兵,李曾伯认为“临期请师于朝”,乃“无救于事”[21]。胡颖亦认为“遣戍非经久之策”[22],故广西地方“于是有增招新军之请”。自淳祐九年李曾伯起,从地方土民中招募安边军3000人,胡颖任内请以4000人为额,继续增招。但宝祐六年(1258)李曾伯再度出守广西时,这支广西地方新军仍不到2000人[23]。南宋后期几次大规模的增筑静江城,都曾建营寨,以供戍兵居住,如咸淳年间胡颖筑城时,“戍卒率寄民家,客主杂袭”,后“戍营首建,军民安堵,各以其业”[24]。可见南宋后期广西的备御主力,一直是宋廷从各地调遣而来的戍兵。

二、《七曲帝君内传》

此碑在广西河池市城区北郊木棉屯后宋代宜州铁城遗址(今称古城峒)西北侧城墙的岩洞“紫霞洞府”内。碑刻高约160厘米,宽约95厘米,总体留存完好,绝大部分文字均可识读。碑额篆书“七曲帝君内传”六大字。碑文为正书,分两部分,前部为《清河内传》,计15行,满行38字;后部为知宜州宜山县赵震寅跋文,10行,字数不一。现据原石和拓本将《七曲帝君内传》文字整理如下:

《清河内传》

余本吴会间人,生于周初,后七十三代(原注:今改为“化”字)为士大夫,未尝酷民虐吏,性烈而行察,同秋霜白日之不可犯。后西晋末,降生于越之西、嶲之南两郡之间。是时,丁未年二月三日诞生,祥光罩户,黄云迷野。居处地俯近海,里人谓清河叟曲曰:“君今六十而获贵嗣。”童稚时,不嬉戏,每慕山泽,往往语言若有隐显,昼诵群书,夜避众子,自笑且乐,身体光射。居民祈祷,则余嗤讪,长啸曰:“土木而能衣人之衣,食人之食,享之则有应,谤之则有祸,我为人而焉无灵乎?”自后,夜梦,或为龙,或为王者、天符,或为水府漕,自怪而不甚信,为吉兆。后三农愆旱,嘉禾无苏,舞雩祝神,恬然无验。余思曰:“寐中梦治水府,今夕当验。”夜往水际,以梦中官衘牒河伯,而惊魂尤恐,忸怩不能安。忽尔之间,阴云四合,风飞雷震。一吏稽首余前曰:“运判徙居?”余曰:“非我也,我乃张户老之子,名亚(原注:缘水府得达,字霈夫)。”吏曰:“奉命促子。”余曰:“家人如何?”吏曰:“先到治所。”余惶惧未决,吏揖,上一白驴而去,俛首里闬,风雨声中,顿失乡地。到一山连剑岭而参宫(原注:星也),若凤凰之偃下,有古湫,引余入一巨穴,门有数石笋,吏曰:“民之祷雨,祝此石而有应,名曰‘雷柱’。”吾方褰衣入穴,吏又曰:“君记周室为人七十三化,阴德传家而迄今否?”余方大悟,若梦觉也。吏曰:“君在天谱得神之品,于人世鲜有知之者,晋不日有中兴之兆,君可寻方而显化。”余曰:“谢天使之响报也。”入穴则若堕千仞之壑,近地而足不沾,若腾身虚空。有王者之宫,中有禁卫。余入,遂□见家人悉都其间,改日作儒士往咸阳,讲姚苌之故事。

愚尝读《崧高》之□□□“维岳降神,生甫及申”。始知天壤间英灵之气,扶舆磅礴,隐则为神,显则为圣、为贤,犹水之在地,盖无往而不在也。剑阁之西,山行七曲,有灵应庙,乃清河帝君之真宅。端平丙申,鞑虏犯,原庙罹于兵火,而东吴之香火犹盛。宝祐乙卯,虏有岭南斡腹之报,太守云侯奉天子命来守宜阳,首择地险以重防托。侯能忠君体国,得择此双峒之形胜,依山筑城,其坚如铁,因以名焉。城筑既毕,乃于苍崖翠洞间,鼎建七曲帝君行祠,且举昭神之化,书勒之坚珉。侯之意,若同山川矣,灵神所可也。水旱疾疫,神所佑也;折冲御侮,神之功也。是祠之建,非特为宜民香火之奉,抑欲仗神之威灵气焰庇护,保障传千万世,与铁城相为不朽。若夫神之阴功伟烈,不可殚述,则有《内传》在。宝祐丙辰十月之吉,门生儒林郎、知宜州宜山县、主管劝农公事、兼弓手寨兵军正赵震寅九顿百拜谨跋。

摩崖碑前一部分是《清河内传》,以假托张亚子自述为展开,叙述其生平行迹以及成圣经过。张亚子,又作张恶子,属四川地区传说人物,因供奉于梓潼县的七曲山,又称“梓潼帝君”或“七曲帝君”,碑额题“七曲帝君内传”即源于此。他本是蜀人张育与亚子两位人物合并而成的神灵,至元仁宗延祐三年(1316)敕封张亚子,于是梓潼神与文昌神合为一神,被称为掌管功名禄位之神——文昌帝君[25]。《清河内传》开端言张亚子“吴会间人,生于周初,后七十三代为士大夫”,介绍了身份信息,因其父为“清河叟”,故题为“清河内传”。后面继续叙述“化生”时间、地点,西晋末“丁未年二月三日诞生”,即晋武帝太康八年(287),降生于“越之西、嶲之南两郡之间”。中间很长一部分叙述张亚子身上展现出的神迹和奇异之处,出生时“祥光罩户,黄云迷野”,成长时“每慕山泽,往往语言若有隐显”,明显有人为创作的痕迹。后“吏”奉命督促张亚子去寻“梦中官衔”,得神明指点“可寻方而显化”。结尾部分“改日作儒士往咸阳,讲姚苌之故事”,在许多道教书籍中有记录,《太平寰宇记》引《郡国志》也记载道:“张恶子昔至长安,见姚苌谓曰:‘却后九年,君当入蜀,若至梓潼七曲山,幸当见寻。’”[26]可见张亚子的故事颇具影响,得以收录于历史典籍。

《清河内传》最早的纸质文本收录于明代《正统道藏》洞真部谱箓类一卷,附录有宋末及元代的追封诏制[27]。清阮元《两浙金石志》卷九也收录有《清河内传》碑刻文本,额题“英显武烈忠佑广济王像”①张亚子在宋代封“英显武烈忠佑广济王”,在《宋会要辑稿·礼二〇》(上海古籍出版社,2014年,第1015页)有详细记载。十字,右下角有“淳熙丁酉六月会稽陈师中钱塘刻”字样,知刊刻于宋孝宗淳熙四年(1177)[28]。此碑原在杭州吴山文昌庙,但今不存,现仅有拓本保存于美国普林斯顿大学艺术博物馆,是当前保留下来的最早文本。

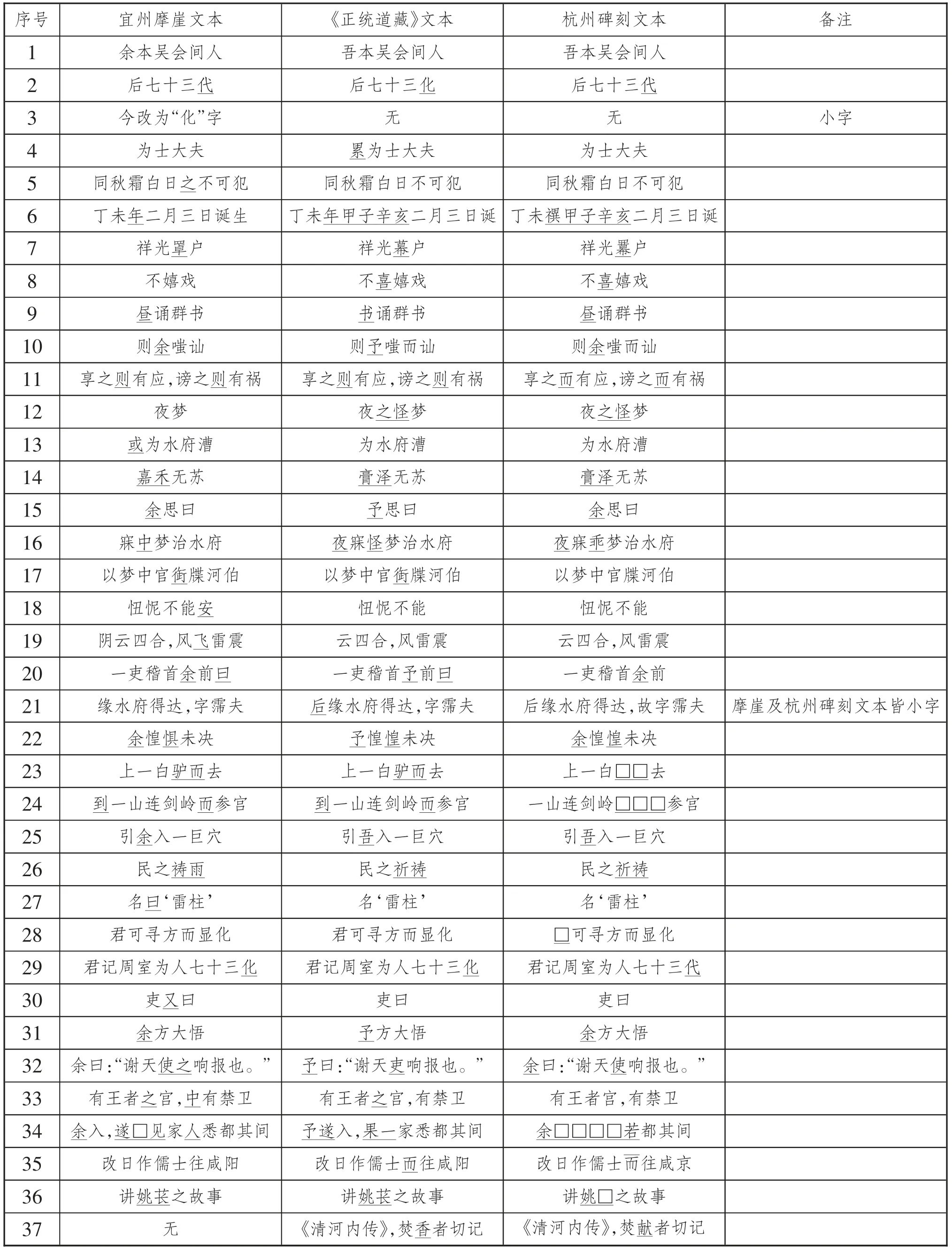

在比较前述三个文本(见表1)的文字后,发现它们之间存在较多异文,但均是“异文同义”,在理解上几乎没有差异,异文可能是文本在辗转流传中产生的。通过这些异文,能看出《清河内传》在流传过程中出现的一些变化,如杭州碑刻本载“后七十三代”,宜州摩崖本与之同,但后接小字“今改为‘化’字”,明代《正统道藏》文本“代”字已改成“化”,后部云云“君记周室为人七十三化”亦有相同的变化。由“代”改为“化”字,更能体现出张亚子的“化生”。

表1 《清河内传》 各文本异文对照

摩崖碑刻后半部分为宝祐四年十月初一日知宜州宜山县赵震寅所撰跋文,主要记叙祭祀七曲帝君和修建行祠的缘由。跋文开端“剑阁之西,山行七曲,有灵应庙,乃清河帝君之真宅”,介绍了供奉清河帝君的灵应庙在七曲山上,此山在隆庆府梓潼县境内。宋代地理总志《方舆胜览》卷67《隆庆府》即载:“灵应庙,即梓潼庙,在梓潼县北七八里七曲山。”[29]其“端平丙申,鞑虏犯,原庙罹于兵火”,是指端平三年(1236)蒙古入侵四川之役。阔端率蒙军于其年八月进犯南宋川陕地区,攻破兴元、沔阳、大安等关外重镇后,随即长驱深入川蜀腹地。蒙军“十月一日哨朝天,七日闯益昌,十日至阆中。又分为三:涉江而西者,以十二日入普城;顺流而下者,以十三日入顺庆;繇新井盐亭而东者,以十六日入潼川。并三道之兵,以十九日破成都,二十七日掠眉山,二十九日焚青神,十一月一日渡湖,迫嘉定。”[30]四川大部分地区遭受自宋太祖乾德二年(964)平定后蜀以来从未有过的巨大破坏,当时蜀籍官员吴泳悲叹道:“凡梁、剑以北,岷、峨以西,皆我祖宗德泽之所涵濡,不意斯今横被此祸,三百年之境土自此残坏,三百年之人民自此涂炭,三百年之衣冠士大夫自此污蔑。”[31]在此次巨大的兵灾中,位于七曲山的灵应庙即“罹于兵火”。然“东吴之香火犹盛”,则说明当时梓潼信仰在南宋东南地区传播甚盛。宋孝宗时临安吴山就刊刻有《宋英显武烈忠佑广济王像》,可以看出梓潼神信仰早已向外传播,不仅局限于川陕地区。

两句跋文“宝祐乙卯,虏有岭南斡腹之报,太守云侯奉天子命来守宜阳……依山筑城,其坚如铁,因以名焉”,记叙宝祐三年(1255)武臣云拱在蒙古“斡腹之谋”的背景下被命出守宜州,经营宜州防务,择地筑铁城等事。并据刊刻于铁城西北侧城墙摩崖碑《宜州铁城记》所载,云拱到任后,在宜州旧城之东,距龙江北岸二里见有一地,“下瞰龙江,后倚天河,四面形胜,屹然天成”,是据险筑城的绝佳位置,于是决定在此营建新城。新城于同年建成后,因四面高山犹如铁壁,故命名为“铁城”[32]。跋文“乃于苍崖翠洞间,鼎建七曲帝君行祠”,说明宜州铁城筑成后,此名“紫霞洞府”的岩洞建筑正是供奉七曲帝君的行祠。洞口外石壁上亦有正书“七曲帝君行祠,宋宝祐丙辰守臣云拱建”的字样,知行祠为时任宜州知州云拱于宝祐四年(1256)所建。

跋文用很大篇幅叙述在铁城建筑七曲帝君行祠的原因,主要有二:一是守臣云拱之意。云拱为何要将蜀地的梓潼神作为新城的祭祀对象呢?当是云拱系川陕之人,有着梓潼神信仰。《宋史全文》卷33载:“(淳祐四年)六月庚午朔,以余玠言沔州都统制、权遂宁府云拱因成都之扰,杀夺民财,袭劫龙、石泉郡印,权知潼川府张涓驭军无纪,杀掠平民,诏并追毁、勒停,拱窜琼州,涓昭州。”[33]据此,淳祐四年(1244)时,名“云拱”者因罪被贬广西管下的琼州(治今海南海口)。此人任沔州都统制、权知遂宁府,为中上层武官,而摩崖碑中的知宜州云拱亦是武官,原任广西马步军副总管,阶武功大夫,两者级别大致相等,当为同一人。笔者推断云拱被贬广西琼州后,获得赦免,重新任职于广西。云拱曾任沔州都统制,是驻屯南宋川陕战区的大军统帅,此军前身为南宋初名将吴玠、吴璘行营右护军,至宋蒙战争爆发前一直屯驻于兴州(治今陕西略阳),后因利州路等陕南、川北地区陷于蒙古,至淳祐时移屯于川蜀腹地[34]。川陕战区的大军成立之初,即由川陕士兵组成,屯驻百余年,本土化很强,士兵和将领们大都是当地人。若云拱非土人,也不可能将一个川蜀地方神灵在遥远的广西宜州进行祭祀。据研究,宋蒙战争爆发后,由于家乡残破,兵灾频繁,有很多流寓在外的川蜀官员积极修建祭祀七曲帝君的祠庙,进一步推动梓潼神信仰传播,云拱即为其中一人[35]。

另一个原因,是人们信仰地方神灵在抵御外敌、消灾减难中的作用,宜州铁城作为一个新城池,需要一个神灵的庇护。梓潼神张亚子在蜀地展现的“神迹”,蜀人杨祖识就曾说:“维神居撑参宫,治在水府,佐姚佑唐,助顺翦逆。逮于我宋,逾八百禩,厥功愈昭。自国家龙兴以来,蜀四受兵。咸平中,均、顺悖于成都;熙宁中,生羌扰于汶川;建炎、绍兴间,北鄙大警,凡再不靖,神皆以阴兵助王师,使蜀父子兄弟不困锋镝,而朝廷无西顾之忧。灵迹晰晰,具载纪牒。若夫雨旸之祈,应于影响,梦寐之祥,契于符节,使人移孝为忠,助国施化,炳然一方,如在上下,如在左右。”[36]此处展现了梓潼神在蜀人心目中的崇高地位和地方保护神的形象,它能保家卫民,保障风调雨顺,亦与赵震寅在跋文所希望的“水旱疾疫,神所佑也;折冲御侮,神之功也”相一致,实“抑欲仗神之威灵气焰庇护”,保障铁城传千万世。云拱的梓潼神信仰,以及作为一名地方守臣渴望神灵佑护、保境安民的思想,最终促成七曲帝君行祠在铁城的修建。

三、《开庆己未奖谕敕书》

该碑刻位于桂林市宝积山华景洞上方,为宋理宗开庆元年(1259)建康都统制朱广用铭石纪功碑。现风化剥蚀严重,仅部分文字可识读。碑刻高约120厘米、宽约150厘米。碑额隶书“开庆己末奖谕敕书”八字。碑文正书,由三部分组成:理宗奖谕朱广用的敕书、朱广用谢表、朱广用跋文。现据《粤西金石录》《金石续编》及桂林碑海博物馆所见拓本整理录文如下[37],“□”内文字为金石文献缺录或拓片模糊不清,笔者据文意推测而得。

敕广用:蠢彼鞑戎,敢干王略。肆猘狂之侵轶,乘边塞以绎骚。蹂躏蜀淮,窥闯襄广。翘萌芽傲霜雹,自速天诛;陈师旅如霆雷,维扬我武。赖阃臣之指授,暨守将之扜防。张貔虎之威,厉熊羆之士。联首尾而相应,一心力而有勋。凯奏屡驰,狡谋莫逞。然焦获尚为整居之计,幕南来闻远遁之期。欲底肃清,正严备御,斥候望烽燧,不得卧将吏。彼甲胄不得休,暴露郊原,蒙犯矢石,属此冱凝之候,可胜劳苦之情?霏雪来思,深念《采薇》之戍;多寒拊勉,庶同挟纩之温。夫推恩施惠,则人忘其劳;均食同服,则士奋其勇。咨尔统戎重任,体予当馈之怀。勤务抚循,俾皆豫附。各效摧锋之力,益肩敌忾之忠。荡涤腥氛,靖安疆场。佇战多之来上,迪懋赏以报功。故兹抚谕,想宜知悉。汝比好否?遣书指不多及。十三日,敕广用。

敕书是宋代常见的一种文书,多用四六文体,其以双句为主,注重对偶,大多以四字、六字相间成句,词语华美,奖谕朱广用敕书即鲜明可见。敕书内展示了蒙古侵宋的大背景,时蒙军“蹂躏蜀淮,窥闯襄广”。一方面,地方将帅“凯奏屡驰”,使蒙军“狡谋莫逞”;另一方面,戍边将士“甲胄不得休,暴露郊原”。故敕书既是对朱广用戍边有功的嘉奖,也是对其在广西辛苦戍边的慰问,勉励继续为国家尽忠报效。桂林有两通宋代奖谕敕书摩崖,一通即《开庆己未奖谕敕书》;另一通为龙隐岩的《崇宁癸未奖谕敕书》,是北宋崇宁二年(1103)宋徽宗奖谕时任广西经略安抚使程节平定宜州安化蛮之事,但今被一民国摩崖覆盖。谢表作为一种应酬性文书,使用场合很多,如官员到任、升除、嘉奖、谪降贬官,朱广用所撰谢表即为理宗奖谕而上。朱广用在谢表中感谢理宗颁下敕书,自己则是“滥被宠荣”,多有自谦之语。后朱广用自叙仕宦,有助于我们了解其事迹。最后,除了再次感谢理宗的奖谕,朱广用还表达了愿与士兵同甘共苦,为国家报效的决心。根据朱广用所撰跋文,可以了解这次理宗奖谕、朱广用铭石的整个过程。宝祐六年(1258)秋,朱广用被命出戍广西。是年冬,理宗奖谕朱广用。后敕书“颁于己未春首”,即开庆元年(1259)正月。二月初三日,朱广用得敕书,并于同月上谢表。在“仲春既望”,即二月十五日将敕书和谢表一同刊刻在华景洞,“以永其传”。

朱广用,浮光(今河南潢川)人,《宋史》无一字提及,相关事迹见于《景定建康志》和《可斋续稿后》。其统兵来静江驻屯时任建康都统制,为南宋一支驻屯大军的统帅,任职情况见《景定建康志》载:“朱广用,武功大夫、右骁卫将军、沿江制置使司谘议官、池州驻扎御前诸军都统制,次改除建康府驻扎御前诸军都统制。于宝祐五年七月十一日到任,至景定元年九月初十日离任。”[38]据朱广用谢表中自述,“凡七领于戎旃,已两叨于郡绂”,其曾七次担任统兵官、两任地方守臣。宝祐五年(1257)七月任建康都统制不久,“忽被旨有江陵之命”,统兵前往江陵驻守,又“亟解襄围”。《宋史》卷44《理宗纪》载:“宝祐六年五月庚戌朔,诏襄、樊解围,高达、程大元应援,李和城守,皆有劳绩,将士用命,深可嘉尚,其亟议行赏激。”[39]朱广用应当参与了宝祐六年(1258)解围襄樊之役。是年秋,“适斡腹之谋肆窥”,为应对蒙古可能从大理发动的进攻,宋廷命朱广用领京湖兵出戍广西,《可斋续稿后》记载是年七月广西戍兵有“京湖部都统朱广用下五千七百五十八人”[40]。朱广用到静江后,其“首急城池之役”,被广南制置大使李曾伯委以负责静江城的修筑工事,亦可参见李曾伯作《修筑静江府城池记》。对于朱广用督办修筑静江城,李曾伯在开庆元年(1259)正月十日奏报:“建康都统朱广用,自夏徂冬,寒暑董役于桂,其劳苦有甚于边戍,静江一城近已整顿日胜。”[41]李曾伯肯定了朱广用修筑静江城的辛劳,并望“自朝廷稍示旌别”,更予以嘉奖。从敕书的颁下时间看,宋廷也深知戍兵将帅、士兵的辛劳,早于李曾伯奏报之前已进行奖谕。

朱广用任内除了修筑静江城,还主导了许多文化、宗教设施的建筑工作。如为修东南城墙,改筑城隍庙于他地[42];在吕公岩“架二三亭以便登览”[43];又“以城役余力,因民之请”,在宝积山筑圣佛寺、南岳忠靖王庙、紫极宫等[44]。至开庆元年九月,静江城修筑工事完成,李曾伯向宋廷再奏朱广用之功:“所有将士踰年在役,备殚勤劳,此城就绪,将来永为广右根本,实(朱)广用之力。”[45]开庆元年底的宋蒙第二次广西战役,朱广用也颇有功绩,见李曾伯奏:“如都统朱广用竭力浚筑,究心战御,向非此城稍备,则一城生灵鱼肉,广右二十余郡皆为盗区。今桂得以苟全者,广用之力也。况其屡请提兵援里,臣以城守所赖,遂尼其行。然如前后调兵,击贼获捷,皆臣委之选摘指纵,其功尤不可掩。”[46]李曾伯奏报若非朱广用备御静江城之力,静江乃至整个广西早已生灵涂炭。并且朱广用曾请求亲自领兵前往追袭蒙军,李曾伯则认为其防守静江城重要,最终未允许。后宋军屡次获捷,又多赖朱广用调兵布置,功不可没。虽然有关朱广用的史料留存下来不多,但从李曾伯的奏疏来看,无论在修筑静江城,还是在抵御蒙军入侵广西上,朱广用都能尽心尽职,为南宋末广西的边防做出了重要的贡献。

四、结 语

本文结合相关史料,对三方南宋摩崖碑刻背后蕴含的丰富历史信息进行了解读。南宋末年,蒙古欲假道云南进攻广西的“斡腹之谋”,在南宋边报中频繁出现,迫使宋廷采取措施应对新的考验。三方摩崖碑刻反映了此背景下宋廷调兵戍守、建设城池等举措,可见广西在南宋后期一度成为宋蒙战争的重要战场,以及宋廷对广西防务的重视。其中《七曲帝君内传》是现存少见的有关梓潼神早期信仰的实物资料之一,收录的《清河内传》文本颇具文献价值,其跋文也为我们了解宋代广西的宗教发展、梓潼神信仰的传播提供了重要史料。通过对三方碑刻的考释,有利于推进宋蒙战史、广西地方史的研究。