中国碳排放总量与强度的省际差异与因素分解

刘亦文,阳 超,蔡宏宇

(1.湖南工商大学 国际商学院,湖南 长沙 410205;2.湖南工商大学 数字经济与高质量发展重点实验室,湖南 长沙 410205)

1 研究背景

随着工业现代化的迅猛发展和人类活动的日益频繁,气候变化已经演化成当今世界所面临的严峻挑战之一[1]。2019年,全球包括土地利用变化在内的温室气体排放总量,达到了591 亿t 二氧化碳当量(GtCO2e)[2],平均温度比工业化前的水平升高了1.1℃[3]。政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)在《全球升温1.5 ℃特别报告》中称,如果气候变暖以目前的速度持续下去,那么预计全球气温在2030年至2052年间就会比工业化之前的水平升高1.5 ℃[4]。气温升高将给人类和环境带来灾难性后果,不仅会对生态安全造成影响,如海平面上升、更强烈和更不稳定的风暴、荒漠化、极端的水压力和天气事件等,而且会严重威胁国家粮食安全、能源安全、水资源安全、基础设施安全,以及人民生命财产安全[4]。全球气候变化问题,从一个科学问题开始向一个全球性的政治、经济、社会和技术问题转变[5]。

顺应并引领全球低碳发展转型趋势,中国政府以负责任的大国姿态与国际社会携手,共同应对全球气候变化问题的挑战。在2020年第七十五届联合国大会一般性辩论上,习近平主席宣示中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。这一宏伟愿景,尽显中国政府的大国风范和国际责任担当。党的第十九届五中全会将“做好碳达峰、碳中和工作”列为“十四五”时期乃至今后更长时期的重点任务之一,开启了减污降碳协同治理的历史发展新阶段。对碳排放总量与碳排放强度进行准确地预测和定量分析,无疑有助于决策者制定精准的低碳转型蓝图。囿于我国各地资源禀赋、经济发展水平、人力资本、科学技术水平、生态建设等大相径庭,二氧化碳排放具有明显的区域异质性[6],需要因地制宜施行减少碳排放的政策。因此,有效估算中国各地区碳排放总量与强度可以为中国政府精准施策提供数据决策依据。

目前,对碳排放总量与碳排放强度的研究,主要集中在核算方法、空间分布以及演进趋势等方面。如L.A.Greening 等[7]采用适应性加权迪维西亚指数分析法(the adaptive weighting divisia index method,AWD方法)评估了10 个经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development,OECD)国家不同部门的碳排放强度。张艳等[8]将碳排放源分为交通、取暖、炊事和家庭电器耗电等,并且以此测算各碳排放源的碳排放量。邓吉祥等[9]测度了1995—2010年中国八大区域的碳排放总量和人均碳排放量,并且对各区域的碳排放特征及其演变规律进行了探索。夏四友等[10]采用Theil 指数及空间分析相关方法,分析了1997—2016年中国农业碳排放强度的区域差异、时空格局特征,并且利用R/S 分析法预测了其演化趋势。韩梦瑶等[11]基于泰尔指数和Tapio 模型,测度了中国各省份2005—2017年碳排放总量和碳排放强度,并且对其区域差异及脱钩趋势演变进行了分析。除上述方法外,投入产出法在碳排放计算中的应用也较为广泛,该方法通过运用碳排放强度与家庭最终需求相乘得到的货币数据,以家庭为单位来估算城市能耗的碳排放量[12]。此外,还有生命周期评价法和碳足迹计算法等,主要以调研数据为基础,对微观个体的碳排放量进行估算[13]。

与此同时,国内外学者们还专注于碳排放的建模和计算方面的研究,试图帮助各国制定合理的气候和能源政策。20世纪80年代以来,国内外学者们建立了许多CO2排放的定量分析方法。这些分析模型包括指数分解分析、对数均值迪氏分解法(log-mean Dirichlet decomposition,LMDI)、结构分解分析(structure decomposition analysis,SDA)、Kaya 恒等式、IPAT(human impact,population,affluence,and technology)和STIRPAT(stochastic impacts by regression on population,affluence,and technology)模型,主要致力于探索和计算各驱动因素的贡献。考虑到CO2排放背后的社会、经济和技术方面的驱动因素,STIRPAT 模型被广泛地用于研究它们对CO2排放的贡献。STIRPAT 模型是在IPAT 模型的基础上建立的,对随机冲击进行了特别建模[14-16]。

2010年以来,中国政府实行碳排放总量和碳排放强度双控,以推动碳排放与能源消费脱钩。同时,为了实现碳排放总量和碳排放强度目标,中央政府将全国碳排放总量和碳排放强度下降目标分配到省际层面,分类确定省级碳排放控制目标。对中国各省(市、区)二氧化碳排放总量与碳排放强度的科学测算,是判断中国二氧化碳排放能否在2030年前达到峰值和2060年前实现碳中和的根本依据。本文采用表面能源消费量估算法,测度中国30 个省级行政区(因数据缺失,香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省、西藏自治区未纳入本文的研究范围内)2000—2018年的碳排放总量与碳排放强度,从时间与空间两个维度分析我国碳排放总量与碳排放强度的时空动态演变趋势,并且基于LMDI 模型,对我国碳排放增长的驱动因素进行分解,进而有针对性地根据影响我国碳排放总量与强度的因素提出碳减排的政策性建议,以期为中国如期实现碳达峰与碳中和目标提供决策依据。

2 研究方法与数据来源

2.1 碳排放总量测度方法

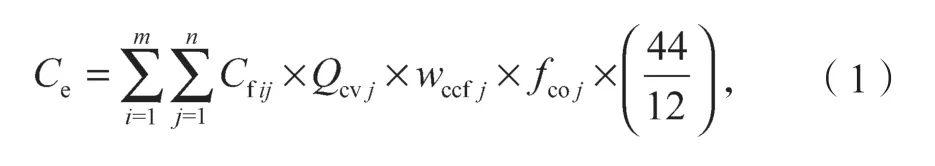

本文采用表面能源消费量估算法(属于物料衡算法的一种),参考2006年IPCC 公布的碳排放计算方法和参数,对2000—2018年中国的30 个省(市、区)碳排放总量进行估算。计算时,将各种能源消费数量的终端能源消费类(标准统计量)乘以各自的碳排放系数,可以得到各种能源消费的碳排放数量,最后将各种能源的碳排放量简单加总即可得到某个省(市、区)的二氧化碳排放总量。在已有的碳排放量计算中,均采用终端能源消费量(实物统计量)乘以相应折标准煤系数的方法折算成标准统计量,而本研究直接采用2001—2018年《中国能源统计年鉴》中的终端能源消费量(标准统计量),具体的能源消费碳排放总量计算公式如式(1)所示。

式中:i=1,2,…,m,为中国的30 个省级行政区;

j=1,2,…,n,为能源种类;

Ce为能源消费碳排放总量,万t;

Cf为终端化石能源消费量(万t 或亿m3,不包括用于产品制造原料的消费量),数据来自《中国能源统计年鉴》(2000—2017);

Qcv为平均低位发热值 (kJ/kg 或kJ/m3),数据来自《中国能源统计年鉴》(2013);

wccf为燃料的碳含量(kg/106kJ),数据来自《2006年IPCC 国家温室气体清单指南》;

fco为碳氧化率,来自《中国省级温室气体清单编制指南》;

44 和12 分别为CO2的相对分子质量和C 的相对原子质量。

公式(1)可以简化为

二氧化碳排放系数指的是单位化石能源在燃烧或使用过程中产生的二氧化碳排放量,根据IPCC 的假定,可以认为每种化石能源的二氧化碳排放系数是不变的,其计算方法即为第一个二氧化碳排放量计算公式中的。

值得注意的是,碳排放量计算过程中的单位转换十分重要。在对二氧化碳排放量进行测算时,首先,整理相应分类依据下所需化石能源的计量单位、Qcv(平均低位发热值,单位为kJ/kg 或kJ/m3)、折标准煤系数、wccf(燃料的碳含量,单位为kg/106kJ)、fco(碳氧化率);然后,对各种化石能源的二氧化碳排放系数进行计算;最后,根据化石能源对应的终端能源消费量(标准统计量)与二氧化碳排放系数综合,得到该行业/该省/城乡该种化石能源的二氧化碳排放量。

2.2 碳排放强度测度方法

对于碳排放强度的测算,本文中设碳排放强度等于二氧化碳排放量与国内生产总值的比值,即:

式中:IC为碳排放强度水平,也即二氧化碳排放强度,量化指标为大于0 的自然数;

GDP为各省(市、区)的国内生产总值。

3 碳排放总量与碳排放强度的时间动态演变分析

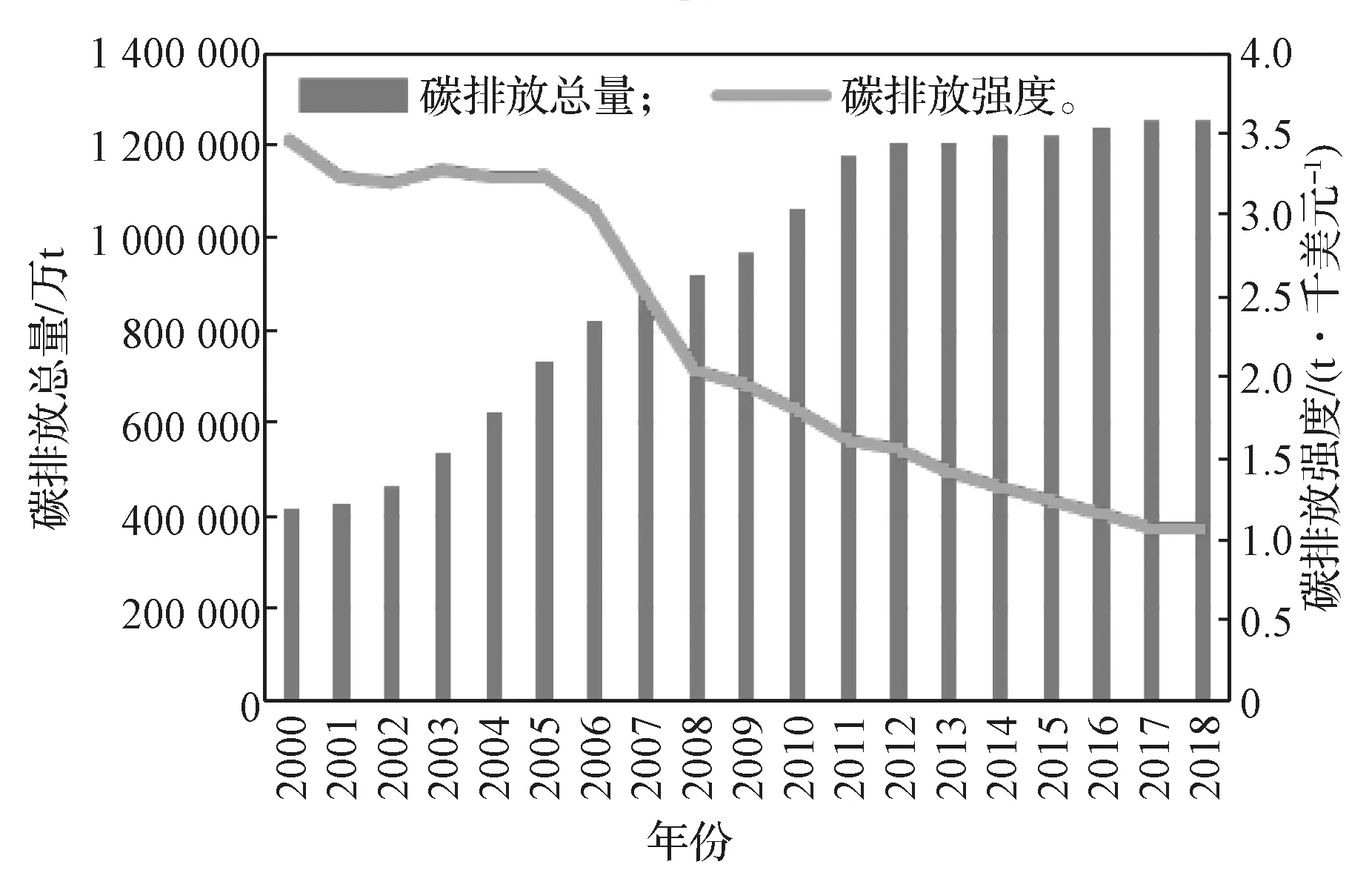

依据上述方法测度出我国30 个省份2000—2018年的碳排放总量与碳排放强度,其变化趋势如图1所示。

图1 2000—2018年我国30 个省(市、区)碳排放总量与碳排放强度的变化趋势图Fig.1 Change trend of China’s total carbon emissions and carbon emission intensity from 2000 to 2018

由图1可以得知,2000—2018年间,我国30 个省(市、区)碳排放总量呈现出逐年上升的变化趋势,碳排放总量由2000年的414 001.41 万t 上升为2018年的1 257 001.95 万t,与联合国环境规划署公布的137 亿t 二氧化碳当量较为接近[17],18 a 间碳排放总量的涨幅为203.62%,即2018年我国碳排放总量近乎2000年的3 倍。虽然我国碳排放总量在持续增长,但是我国碳排放强度却在逐年下降,尤其是在2009年以后,中国在哥本哈根气候变化大会做出减排承诺后,我国的碳排放强度便开始有了较大幅度的下降。自2009年以来,我国碳排放强度由1.94 t/千美元下降到2018年的1.05 t/千美元,降幅为-45.88%。这说明虽然随着经济发展与我国工业化发展的需要,我国的碳排放总量在持续增长,但是自2009年我国向世界做出减排承诺后,一直积极出台相关碳减排政策,实施了一系列碳减排措施,碳排放强度大幅度降低,取得了显著成效。

纵观2000—2018年中国的30 个省(市、区)碳排放强度的变动情况,可以得知全国二氧化碳排放强度处于逐渐下降的水平,从2000年的3.45 t/千美元降为2017年的1.06 t/千美元,中国碳排放强度已经大大减小,这一方面反映出中国实行新发展理念以来,节能减排措施、绿色环保政策的有效性;另一方面,也反映出中国经济社会发展已经逐渐迈上高质量发展的正轨。

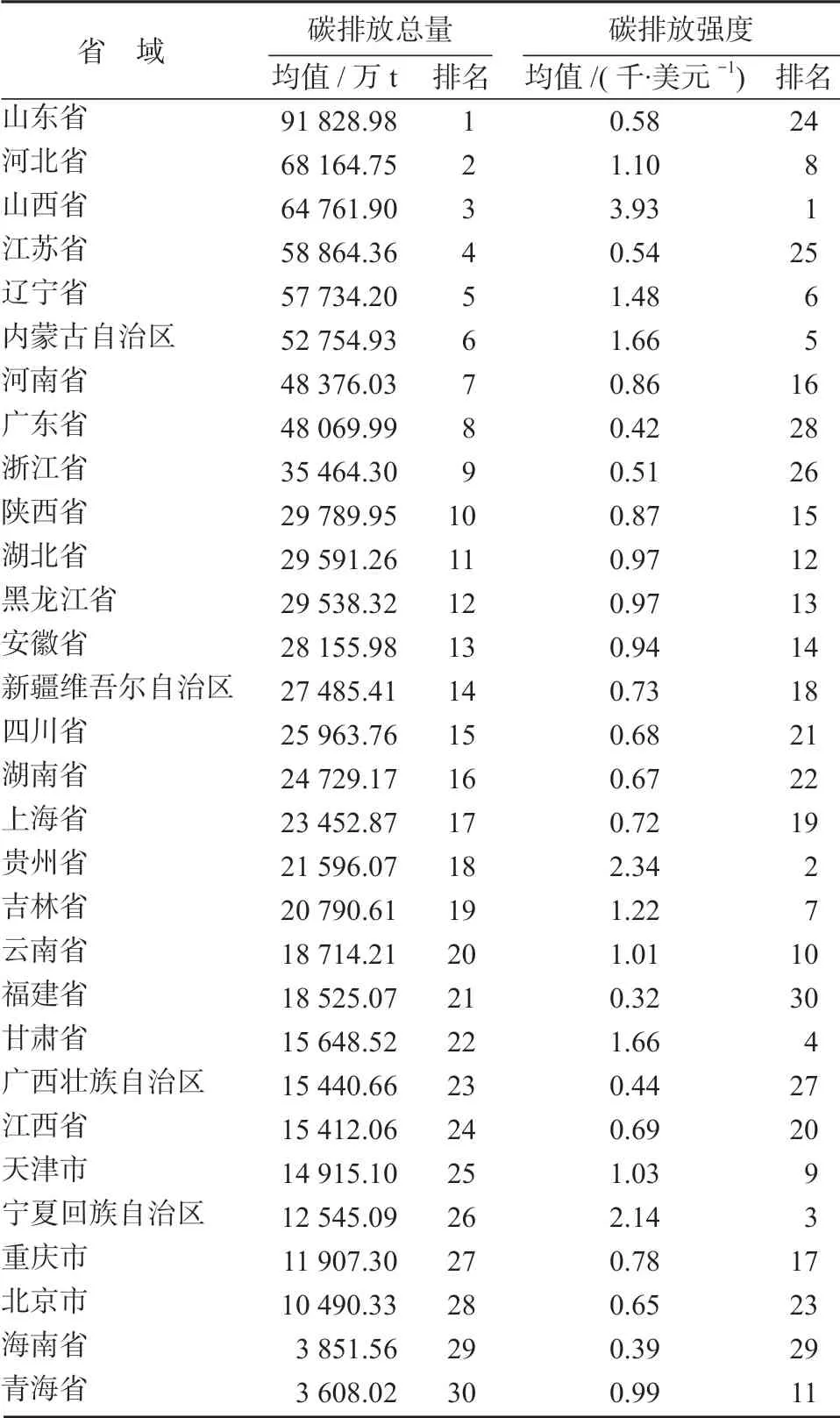

2000—2018年,我国30 个省(市、区)碳排放总量与碳排放强度排名情况见表1。

表1 2000—2018年我国30 个省(市、区)碳排放总量与碳排放强度排名Table 1 Carbon emission totality and intensity ranking of China’s 30 provinces (including municipal,autonomous regions) from 2000 to 2018

由表1可知,2000—2018年,我国30 个省(市、区)碳排放总量均值排名前三位的分别是山东省、河北省和山西省,排名末三位的分别是北京市、海南省和青海省。其中,排名最高的山东省,其年均碳排放总量为91 828.98 万t,排名最末的青海省,其年均碳排放总量仅为3 608.02 万t,可见山东省的年均碳排放总量约为青海省的25.45 倍。碳排放强度均值排名前三位的分别是山西省、贵州省、宁夏回族自治区,其年均碳排放强度分别为3.93,2.34,2.14 t/千美元;排名末3 位的省(市、区)分别为广东省、海南省以及福建省,排名最末的福建省的年均碳排放强度仅为0.32 t/千美元。

由表1可以发现,我国各省(市、区)的碳排放总量存在较大差异,碳排放强度较高的省(市、区)大多集中在经济较为落后的中西部地区,尤其是西部地区;而碳排放强度较低的省(市、区)则多集中在我国经济较为发达的东部沿海地区。

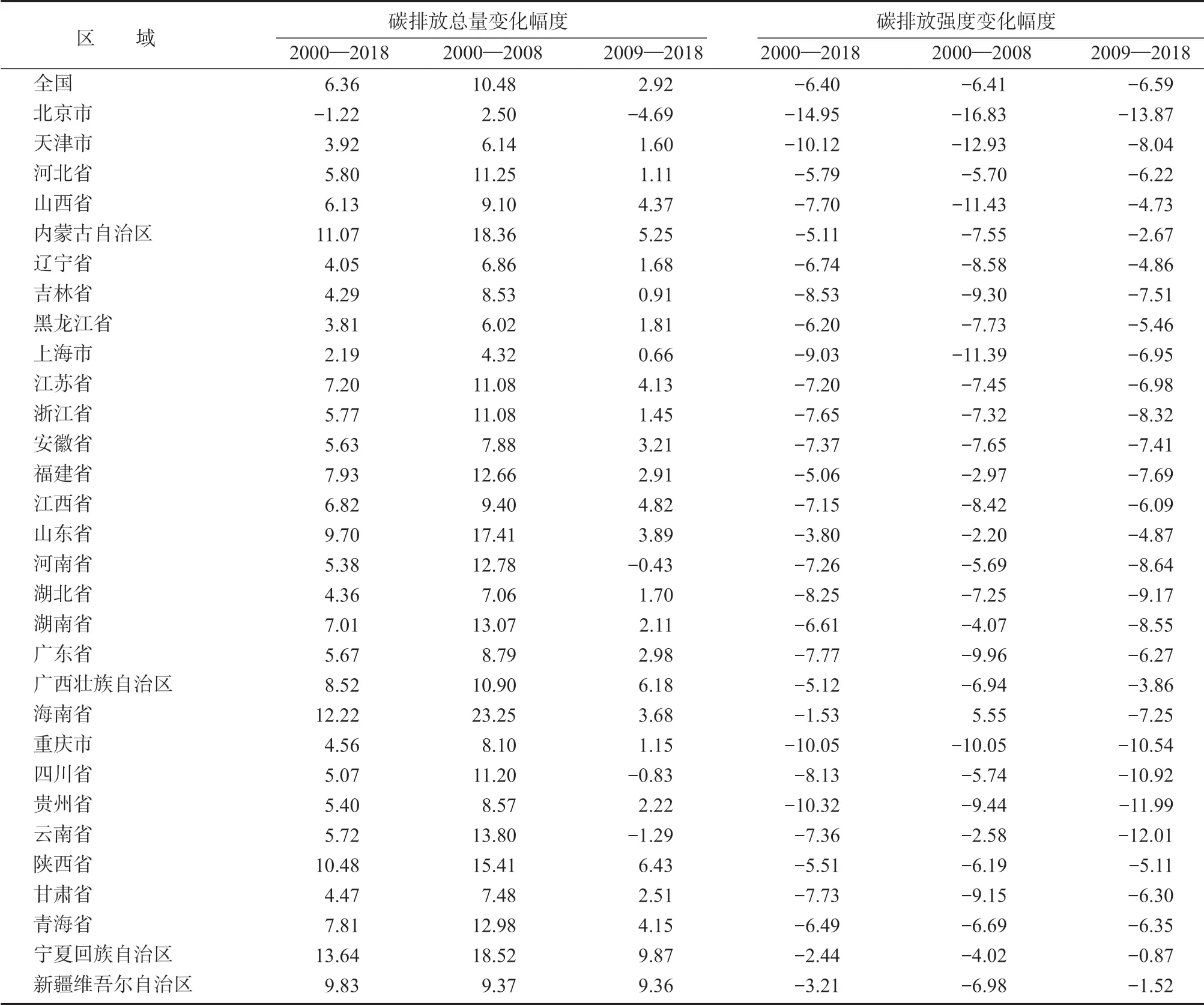

自2009年在哥本哈根气候变化大会对世界做出减排承诺后,中国政府采取了一系列减排政策,故本文以2009年为分界线,分析中国做出减排承诺前后我国30 个省(市、区)碳排放总量与碳排放强度的变化,所得结果见表2。

表2 2000—2018年我国30 个省(市、区)碳排放总量与碳排放强度年均变化情况Table 2 Average annual changes in total carbon emissions and carbon emissions intensity of China’s 30 provinces(including municipal,autonomous regions)from 2000 to 2018%

由表2可以得知,2000—2018年全国碳排放总量在2009年前后具有显著的变化,2000—2008年碳排放总量年均增幅高达10.48%,而到了2009—2018年,碳排放总量年均增幅仅为2.92%,表明碳排放总量得到有效控制;从碳排放强度来看,2000—2018年碳排放强度总体下降了70.44%,虽然2009—2018年碳排放强度的下降幅度略低于2000—2008年的下降幅度,但总体而言我国碳排放强度仍然呈现为良性的下降趋势。

从各省(市、区)的变化来看,2000—2008年中国30 个省份的碳排放总量增长幅度最高的3 个省(市、区)分别为海南省、宁夏回族自治区与内蒙古自治区,排名最后的3 个省(市、区)分别为黑龙江省、上海市与北京市,排名最高的海南省碳排放总量年均增幅为23.25%,排名最低的北京市的碳排放总量年均增幅仅为2.5%。2009年以后,各省(市、区)碳排放总量的增长速度皆显著放缓,2009—2018年碳排放总量增长排名前三位的分别是宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区与陕西省,排名末三位的是四川省、云南省与北京市,此时排名最高的宁夏回族自治区的碳排放总量年均增幅仅为9.87%,排名最末的北京更是出现负增长,碳排放总量年均下降了4.69%。此外,河南省、四川省、云南省的碳排放总量也出现了不同程度的负增长,这说明2009年以来北京市、河南省、四川省及云南省等省(市)的碳排放总量得到了有效控制,中国的碳减排工作取得了显著成果。

2000—2008年,我国30 个省(市、区)的碳排放强度增长较多的前3 位的分别为海南省、山东省和云南省,增长较少的末3 位的分别为山西省、天津市与北京市。其中,海南省的碳排放强度年均增长了5.55%,而北京市的碳排放强度年均下降了16.83%,30 个省(市、区)也仅海南省的碳排放强度呈现为增长趋势,其余省(市、区)的碳排放强度皆存在一定程度的下降;2009—2018年,碳排放强度增长最多的前3 位分别为宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区与内蒙古自治区,增加最少的末3 位分别是贵州省、云南省以及北京市,其中宁夏回族自治区的碳排放强度年均下降了0.87%,而北京市的碳排放强度则年均下降了13.87%,此时海南省的碳排放强度也呈下降趋势,年均下降幅度为7.25%。可以发现,2009年前后碳排放强度增长前三位的省(市、区)发生了较大的变动,原本碳排放强度增长较快的省份分散在我国东部与西部地区,而2009年以后碳排放强度增长最快的3 个省(市、区)皆属于西部地区。值得注意的是,海南省在2009年前后碳排放强度变化趋势存在较大的差异,碳排放强度由2009年前的增长态势变化为2009年后的下降态势,表明海南省2009年以来实施的碳减排措施是精准有效的。

4 碳排放量驱动因素分解

4.1 LMDI 分解模型构建

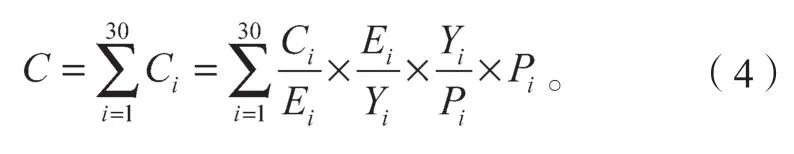

Kaya 恒等式通过一种简单的数学公式把人类活动产生的二氧化碳排放与经济、政策、人口等影响因素联系起来。本文基于Kaya 恒等式与省级面板数据,并且将碳排放总量变化的驱动因素分解为能源结构效应、技术进步效应、经济发展效应以及人口规模效应4 个部分,构建了如下对碳排放总量的LMDI分解模型:

式中:Ci为上文测算的各省(市、区)碳排放总量;

Ei为各省(市、区)能源消费总量;

Yi为各省(市、区)国民生产总值;

Pi为各省(市、区)人口总量,数据来源于EPS(Economy Prediction System)数据库。

4.2 碳排放量驱动因素分解结果分析

2000—2018年我国碳排放总量的驱动因素分解结果如表3所示。

由表3可以得知,2000—2018年间,总效应年均增长46 833.36 万t,其中由于能源结构改善年均实现减排9 893.58 万t,占总效应的-21.13%,这表明改善能源结构对碳减排具有一定的作用;技术进步是实现碳减排的最主要因素,2000—2018年间,实现了年均48 487.96 万t 的碳减排,占总效应的-103.53%。经济增长与人口增长是导致碳排放总量增加的原因,其中人口增长导致的碳排放总量年均增长6 099.99 万t,占总效应的13.02%。可见,虽然人口增长在一定程度上促使碳排放总量增长,但其效应并不明显;经济增长效应则使得碳排放总量年均增长99 114.90 万t,是总效应的211.63%,可见经济增长是碳排放增长的最主要原因。

1)结构效应。结构效应对碳排放总量的影响可以分为2000—2013年与2013—2018年两个阶段。在第一阶段(2000—2013年),结构效应的减排效果呈波动变化,在2001—2002年、2003—2004年、2006—2009年及2011—2012年,结构效应均起到了很好的碳减排效果,而在2000—2001年、2002—2003年、2004—2006年、2009—2011年 及2012—2013年中,结构效应反而促进了碳排放总量的增加。其中,2011—2012年间结构效应的碳减排效应最好,在结构效应的作用下,期间碳排放总量减少了29 033.45 万t,约占总效应的-95.93%,是影响碳减排的主要因素之一。而在2012—2013年,结构效应反而促使碳排放总量增加了43 727.91 万t,增加量约达总效应的2 462.31%,这使得结构效应成为当年碳排放总量增加的最主要原因。在第二阶段(2013—2018年),结构效应对碳排放总量则始终具有减排效果。从整体来看,结构效应总体在实现碳减排中做出了一定的贡献,尤其是2013年以后,结构效应持续发挥着减排作用,这表明2013年以来,我国的能源结构得到了一定程度的优化,并且在一定程度上缓解了我国的碳排放问题。结构效应碳减排的贡献度虽然在2000—2018年仅为-21.13%,但在2013—2018年间,结构效应碳减排的贡献度高达-439.79%,在此期间技术效应对碳减排的贡献度也仅为-189.20%,结构效应一跃成为碳排放总量下降的最主要因素。结合我国实际情况来看,以往我国能源消费结构中煤炭所占比例相当大,而一些清洁能源所占的比例则相对偏低。自2009年我国对世界作出节能减排的承诺后,就在能源消费结构优化方面不断探索,呼吁各地积极用清洁能源替代煤炭等化石能源,随着我国清洁能源使用率的提高与煤炭等化石能源使用率的下降,我国的能源结构效应也在2013年开始稳定发挥碳减排效用,但改善能源结构仍然是我国未来实现碳减排的主要途径之一。

2)技术效应。2000—2018年,总体来看,技术效应是实现碳减排的主要原因。除了2001—2002年及2017—2018年,其余年份的技术效应都起到了很好的碳减排效果。其中,2012—2013年技术效应起到的碳减排效用最为显著,实现了153 290.41 万t 的碳减排,占总效应的-8631.74%,这表明技术效应在该时段对我国碳减排发挥了极其重要的作用。然而,技术效应也并非始终都发挥着减排的效果,在2001—2002年及2017—2018年两个时段,技术效应不仅没有减少碳排放总量,反而还促进了碳排放总量的增加。2001—2002年,技术效应使得碳排放总量增加了4 273.52 万t,但是仅为总效应的10.86%,影响并不大。但是到了2017—2018年,在技术效应作用下,碳排放总量增加了100 311.50 万t。总的来说,技术效应贡献值也占到了总效应的较高比例,技术效应对实现碳减排具有重要作用,故而减低碳排放强度是我国实现碳减排的另一重要途径,这也是我国在哥本哈根会议中提出的是碳排放强度减排而不是总量减排的原因。

3)经济增长效应。经济增长效应是我国碳排放总量增长的最主要推动因素,在2000—2018年期间,年均增加的碳排放总量高达211.63%,也就是说,排除结构效应与技术效应的作用,单经济增长效应作用就能使得我国年均碳排放总量增加两倍有余。2000—2011年经济增长效应对我国碳排放的促进作用整体呈现为不断加强的趋势,由2000—2001年促进碳排放总量增长43 949.14 万t 变化为2010—2011年促进碳排放总量增长198 771.62 万t。2011年以后,经济增长效应对碳排放总量增长的促进作用逐渐减弱,到2017—2018年,经济增长效应促进碳排放增长总量又回落至47 697.09 万t。这表明在2000—2011年间我国经济虽然高速增长,但我国碳排放总量也随之增长,经济增长以破坏环境为代价,但在2011年以后,这种状况得到了一定的改善,这不仅与我国日益重视绿色发展的观念密切相关,也与我国经济增长速度逐渐放缓有关。未来我国应更加重视经济增长与环境保护的协调发展,在实行减排目标的基础上维持我国的经济增长速度,走经济高质量发展之路。

4)人口规模效应。人口规模效应虽整体会促进我国碳排放总量增长,但其促进作用并不显著,仅为总效应的13.02%。其中除2000—2001年及2004—2005年两个时段人口规模效应具有一定的碳减排效果外,其余年份人口规模效应都会增加我国碳排放总量。2009—2010年人口规模效应对碳排放总量的促进作用最为显著,期间碳排放总量增加了18 644.67万t。2010年以后,人口规模效应的促进作用维持在一个较为稳定的状态,在人口规模效应的作用下,碳排放总量的增加值约为60 007 500 万t 左右。

5)总效应。2000—2018年碳排放的总效应呈波动变化,这是上述4 种效应独自或者交互影响的结果。根据上述4 种效应的总体贡献来看,技术效应是实现碳减排的最主要因素,结构效应次之;而经济增长则是推动碳排放总量增长的主要力量,人口规模效应虽然也会在一定程度上推动我国的碳排放增长,但其推动作用与经济增长效应相比就变得微乎其微了。

5 结论与建议

作为世界上最大的发展中国家和最大的碳排放国,中国在全面建设社会主义现代化国家征程中面临着减污降碳和经济可持续发展双重目标带来的困境。中国政府已经在多个场合,通过一系列决议,向世界表明为减缓气候变化做出重大贡献的决心。由于我国碳排放总量和强度下降目标采取的是任务分解到各省(市、区),而我国各省(市、区)在经济社会发展、自然条件、资源禀赋、产业结构和能源消费结构等方面都存在显著差异,从而形成了对减排目标分配不同的利益诉求。如何实现国家层面减排目标在省域间公平合理、科学有效分配,最终实现碳达峰与碳中和的美好愿景,成为现阶段我国碳减排工作亟需解决的关键问题。因此,在将减排目标进行省际分解时,不仅需要考虑各省(市、区)的碳排放差异,而且需要深入分析其驱动因素。本文通过对各省市碳排放总量与强度进行测算,从时间与空间两个维度得到了各省(市、区)碳排放总量与强度的时空差异,并对各省市碳减排驱动因素进行了评估,得出如下结论:

1)我国二氧化碳排放总量持续保持高位并呈现出进一步上升的趋势,2030年碳达峰压力巨大,但碳排放强度逐年下降,说明我国节能减排政策已发挥了减排效应,未来仍需出台更多的减污降碳协同治理政策以助推碳达峰、碳中和目标的实现。

2)我国各省(市、区)碳减排成效不尽相同,如何有效平衡地区经济增长与碳减排仍考验着地方政府现代化治理水平和智慧。

3)长足的节能技术进步和产业结构优化显著地推动了碳减排工作,但各地区发展经济的努力会增加碳减排压力。

基于以上分析结果,可为我国政府制定碳减排政策提出如下建议:

1)以系统性、前瞻性、科学性思维制定区域差异化“双碳”减排政策和行动计划。当前我国碳减排形势严峻,绝大部分省份的碳排放总量仍处于增长态势,要立足于地方产业政策、文化环境、地理优势、资源禀赋、交通条件和能源发展实际,推行区域差异化的“双碳”能源政策、减排目标和考核评价要求,运用新发展理念科学谋划新发展阶段碳减排发展新格局。

2)实现碳达峰、碳中和的路径中,技术进步(尤其是低碳技术的进步)发挥着决定性作用。要加强能源产业链、关键核心技术、基础设施网络建设,推进以氢能为代表的新型清洁能源基础设施的投资发展和能源结构转型升级,基于大数据、物联网、区块链、人工智能和云计算等新一代信息技术,构建能源环境数据协同管理平台,实现跨部门、跨层级、跨系统的数据互联互通,将减碳降污工作向定量化、精细化、精准化、智能化方向推进。

3)充分发挥市场机制在能源要素配置中的作用,进一步打破区块分割、区域封锁、城乡隔离等市场体制障碍,推进市场体制和资源要素机制改革。