中医治疗嗅觉障碍疗效的Meta分析

廖洁,卢蓉蓉,蒋路云

(1.成都中医药大学,四川 成都 610075;2.成都中医药大学附属医院耳鼻咽喉科,四川 成都 610075)

0 引言

嗅觉障碍(olfactory dysfunction)是指气味感知能力的减退或丧失[1]。嗅觉障碍会对个人的日常生活质量、营养摄入等方面产生不同程度的影响,严重者甚至出现抑郁等心理问题,威胁人的生命安全[2]。目前对于治疗嗅觉障碍的药物包括糖皮质激素(鼻用或全身)、柠檬酸钠、维生素、银杏提取物、锌剂等[3],但不少患者经药物治疗后仍存在不同程度的嗅觉障碍。而祖国医学认为嗅觉障碍多与脏腑不和、外感六淫等因素有关。在治疗嗅觉障碍方面,历代中医有大量的记载,包括中药汤剂内服,中药外治如塞鼻、吹鼻、灌鼻、熏鼻等,针灸,按摩等传统中医治法。上述部分中医疗法仍广泛应用于临床治疗嗅觉障碍,笔者查阅众多文献均显示中医疗效优于常规西药治疗,但部分研究方法不一,质量参差不齐。本研究通过检索中医治疗嗅觉障碍的随机对照试验,系统评价中医治疗嗅觉障碍的有效性,以期为临床中医治疗嗅觉障碍提供循证依据。

1 资料与方法

本研究的设计和执行是严格按照系统评价和Meta分析报告(PRISMA声明)来完成的。

1.1 纳入与排除标准

1.1.1 纳入标准

①公开发表、并提供原始数据的随机对照研究,无论是否采取盲法均纳入研究;②语种限制为中文和英文;③纳入研究患者必须符合诊断标准;④纳入患者在性别、年龄、病程等方面无限制。

1.1.2 排除标准

①重复发表文献;②非统计源期刊的文献及文献质量评价过低的文献等;③缺乏主要结局指标数据的文献;④只有摘要而缺乏全文者;⑤文献中数据存在明显漏洞;⑥评论、综述、病例报告、个人学术见解等非论著文献。

1.2 检索策略

由两位研究者独立进行文献检索,检索范围包括Pubmed、Medline、Cochrane Library、Embase、Web of Science、中国学术期刊全文数据库(CNKI)、万方数据知识服务平台、维普等数据库文献。英文检索词包括“TCM(traditional Chinese medicine)”“CM(Chinese medicine)”“acupuncture”“moxibustion”“acupoint injection”“olfactory dysfunction”“olfaction disorder”“hyposmia”“Randomized controlled trial”“controlled trial”“clinical observation”等。中文检索词包括:“中医”“中药”“针灸”“穴位注射”“电针”“嗅觉障碍”“对照试验”“临床观察”等。以主题词与自由词联合进行检索,尽可能全面的收集资料。文献检索起止时间从建库到2021年7月31日止。

1.3 资料提取及文献质量评价

1.3.1 资料提取

剔除重复文件后,由两位研究者独立阅读文献的题目和摘要,必要时阅读全文,根据纳入和排除标准,筛选出符合的文献,并由该两位研究者核对,如有争议,则由第三位研究者来决定。按设计好的表格提取资料,提取的信息主要包括作者姓名、发表时间、病例数、随机实施的具体过程、盲法和分配隐藏实施的具体过程、干预措施、结局指标、脱落和失访等。

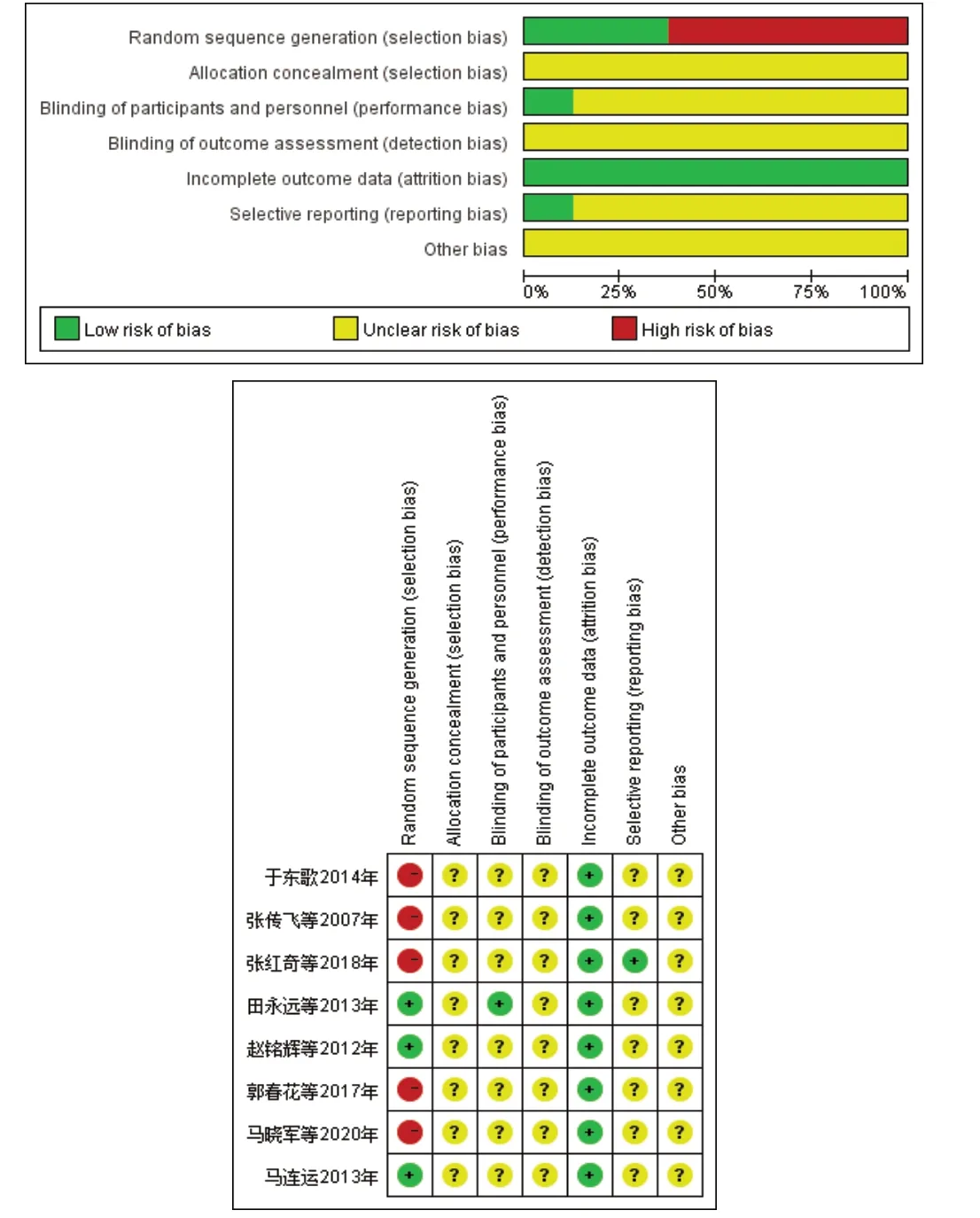

1.3.2 纳入研究的质量评价

按照Cochrane偏倚风险评估工具5.1.0的条目要求完成,包括随机序列的产生、盲法的分配、研究者和参与者的盲法、结果盲法的评估、结果数据的完整性、选择性报道偏倚、其他偏倚7个方面对每项研究进行质量评价。

1.4 统计学分析

采用Review Manager 5.4软件进行数据分析。首先用卡方检验对各项研究之间的异质性进行检验。计量资料用加权均数差(WMD)及其95%可信区间(CI)表示。若P>0.05,I2<50%,可判断各研究存在同质性,采取固定效应模型进行分析;若P<0.05,I2≥50%,而临床上认为各研究具有一致性需要合并时,则采取随机效应模型。若P<0.05且对异质性的来源无法判断,则采取描述性分析,而不进行Meta分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

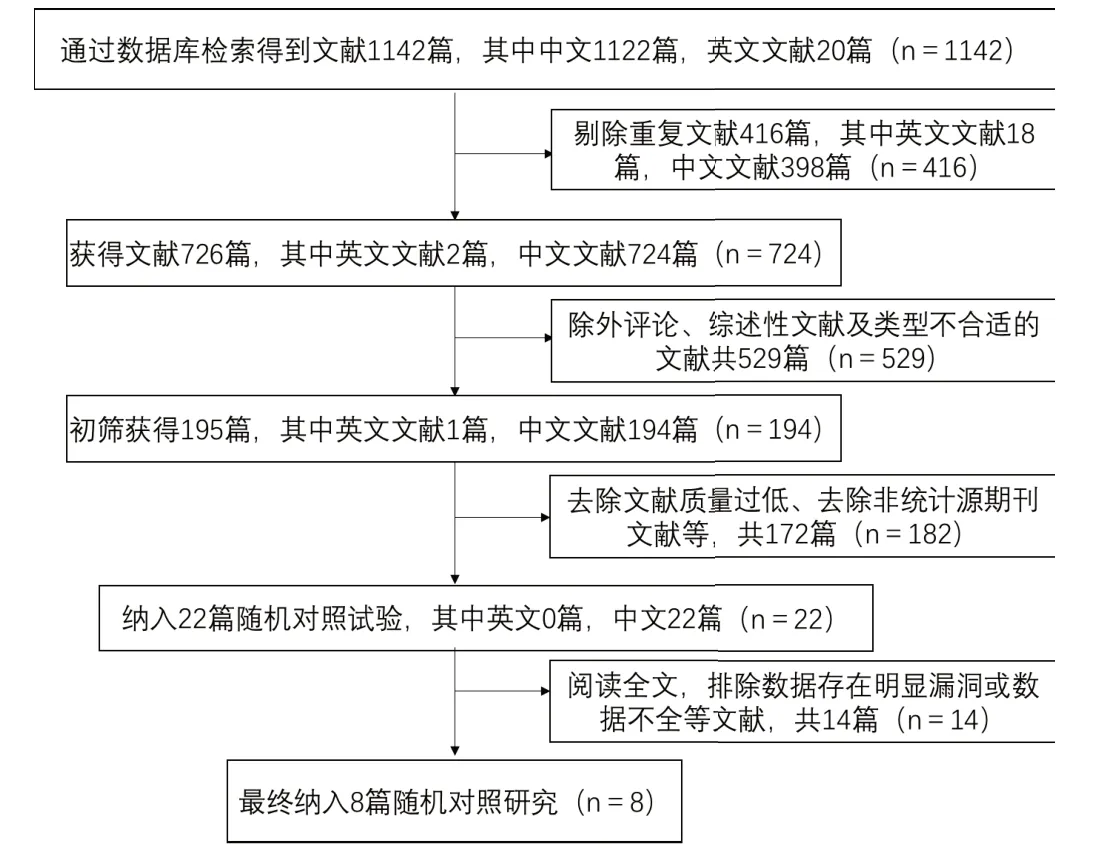

2.1 文献筛选流程

通过检索中英文数据库,初检出相关文献1142篇,其中中文文献1122篇,英文文献20篇。通过剔除重复文献、阅读题目和摘要,排除1120篇文献。仔细阅读全文排除14篇文献,最终纳入8篇文献,文献筛选流程及结果见图1。纳入文献的质量评价见图2,纳入研究的基本特征见表1。

图1 文献筛选流程图

图2 纳入文献的质量评价

2.2 纳入研究基本信息

所有纳入的研究均于2007-2020年间以中文形式出版,治疗周期为3周至3月,患者年龄为11-67岁,最小样本量为30例,最大样本量为120例。纳入研究的基本特征见表1。

表1 纳入文献的基本特征

2.3 Meta分析结果

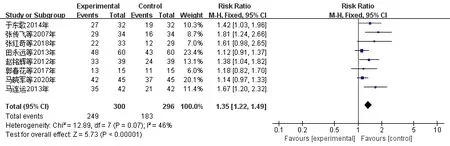

2.3.1 临床总有效率

8项研究[4-11]报道了临床总有效率,共涉及596例患者。各研究间无统计学异质性(P=0.07,I2=46%),采取固定效应模型进行合并分析。Meta分析结果表明,差异具有统计学意义[RR=1.35,95%CI(1.22,1.49),P<0.00001],详见图3。

图3 临床总有效率的Meta分析森林图

3 讨论

嗅觉障碍是耳鼻咽喉科的常见症状,也是一难治性疾病。由于嗅觉障碍的发病机制不明,目前临床缺乏有效的临床治疗手段[12]。本研究结果显示,无论是单独采取中医治疗或是联合常规西药治疗的总有效率均优于单独西药治疗。且纳入研究的中医治疗方式多样,有中药口服、普通针刺、电针、穴位注射。上述传统中医疗法已在临床上广泛使用。

《诸病源候论·卷二十九》曰:“若肺脏调和,则鼻气通利而知香臭矣”。针刺疗法可以调和脏腑,通利鼻窍而达到提高嗅觉。穴位注射疗法,亦称“水针”。是以中医理论为指导,将西药(如维生素类等药物)或中药注射液(如丹参注射液、当归注射液等)等药物注入到穴位内,起到针刺和药物的叠加治疗目的[13-14]。纳入研究的8篇文献中,除田永远[7]等研究者采取中药治疗外,文献均采取针刺或穴位注射疗法。穴位选取多采取局部取穴(迎香穴、上迎香、印堂等)与辨证选穴相结合。

嗅觉的产生是通过嗅觉通路实现的,位于鼻黏膜上皮中的嗅细胞接受不同的嗅素刺激,产生神经冲动经嗅神经传入嗅球、嗅束、嗅中枢,从而产生嗅觉[15-16]。芳香开窍类中药如(白芷、辛夷、细辛等)中的芳香物质(如挥发油等)可经过嗅觉通路,增加嗅皮质区5-羟色胺、多巴胺等单胺类神经递质的表达来加速内嗅皮质区神经元的再生,达到嗅觉恢复的作用[17]。嗅神经是人类中枢神经系统中唯一具有可再生能力的神经[18-19],但仍有存在许多尚不明确的领域,如中医药治疗嗅觉障碍的分子调控机制、是否存在其他信号通路等问题。对于嗅觉障碍的中医治疗,未来仍需开展大规模的临床试验。