中国传统音乐文化“尚悲”的美育效应

刘 潇 林,郑 茂 平,石 欣 宇

(西南大学 1.音乐学院,2.教师教育学院,重庆市,400715;3.重庆外语外事学院,重庆市,401120)

一、引 言

中国古代教育家早已发现音乐是推进美育的重要手段,先秦儒家提出的乐教理论主张把德育寓于美育中,乐教理论倡导的“寓教于乐,寓德于乐”对于推进新时代音乐美育具有重要的指导意义[1]。中国传统音乐作为我国传统文化的重要组成部分,是不同时期民族生存发展史在音乐文化形态上的结晶,代表着中华民族独特的精神标识,是推进新时代美育发展的重要方式之一。“以悲为美”这一重要的美学现象在我国具有久远的历史,它不仅是我国古典文学的主流基调[2],也是我国传统音乐中的常见现象[3],更是中华传统“忧患意识”美育教育的重要内容。“以悲为美”的美育思想倾向既与中国古典文学中的“忧患意识”一脉相承,更与生活中“忧患意识”所产生的情感体验紧密相连。适当的“忧患”磨练是人“发愤抒情”的精神财富,可以培育一种基于高尚理想和志向的进取精神[4]。新时代美育中,中国传统悲伤音乐是“情感教育”中“忧患意识”教育的重要载体之一,对“立德树人”的美育思想产生重要影响。悲伤音乐诱发的积极性情感体验可能对于深度诠释“以悲为美”和“忧患意识”的美育价值,帮助大学生树立正确的人生观、价值观具有重要的价值导向作用。

从美育心理学的角度探究中国传统悲伤音乐“以悲为美”的心理机制,对于揭示中国传统音乐文化“尚悲”(崇尚悲伤)的美育效应具有重要作用。因为“只有掌握了美育过程中的心理活动规律才能有针对性地选用美育教材或艺术手段,因势利导,因材施教”[1]。然而,在音乐美育中,对于“悲与美”的解释长期存在美感、快感、悲伤三者与教育为何种关系的学术争论[2-3,5-6]。尽管人们聆听悲伤音乐不是为了获得“悲伤”[7-8],但人们在音乐聆听中产生的“悲伤感”与“美感”到底具有怎样的心理联系,这种联系是怎样将聆听者产生的“快感”和“美感”区别开来,二者在心理机制上具有怎样的关系,它们与教育又将产生怎样的联系?研究表明,“美感”是音乐审美教育的核心概念[8-9],“快感”是个体审美鉴赏的一个具身性体现[8]。聆听悲伤音乐实现由“悲”到“美”转化的心理过程是“平行加工”还是“悖论”,可能是揭示“以悲为美”教育机制的关键环节[6,10]。Eerola等人在以往研究基础上结合多学科整合的视角,提出了“乐享转换理论”(Hedonic shift theory)[8]。人们聆听悲伤音乐实现由“悲”到“美”的心理转换,受个体“乐享强度”调节,并影响审美情绪的加工。研究表明,负性效价偏向的个体通过聆听悲伤音乐,实现“悲伤”体验的释放,产生美感和激励效应[11]。在乐享悲伤音乐的过程中,受音乐喜好和审美判断调节的审美体验,伴随积极情绪的增强,消极的悲伤体验逐步转变为积极的愉悦体验,最终获得生理奖赏,产生激励效应[7,12-14]。该理论为我们采用实验法探究聆听悲伤音乐给人们带来何种心理获益及其心理机制提供了重要的理论基础,为解释“以悲为美”的美育效应提供了路径。

已有研究发现,在音乐“以悲为美”中,乐享强度是产生审美体验的重要维度,受个体的音乐偏好和聆听动机调节,可能是有效预测“以悲为美”的重要指标[8-9,15]。音乐喜好受文化特异性的影响[16],音乐喜好影响悲伤音乐的审美体验[6,9],聆听的趋避动机是个体音乐审美实现的关键环节,决定个体的积极情绪的唤醒程度[14]。另一方面,音乐熟悉度可能是预测音乐喜好度的重要维度[9,17],并对个体的审美判断、情绪体验及乐享强度产生影响。[17]。此外,音乐训练增强了个体音乐专业知识和音乐经验,有效调节了悲伤音乐的审美判断,增强愉悦体验[6]。与非音乐家相比,音乐家在审美的行为反应和神经生理激活上具有显著的优势[6,18-19],音乐训练强化了他们情绪反应及审美体验,增强了音乐脑的功能[6,20-21]。尽管上述研究基于西方音乐文化,探究了聆听悲伤音乐的行为特征及神经基础,为我们探究以悲为美的审美现象提供了行为和神经生理的证据。然而,基于中国传统悲伤音乐,探究中国传统音乐文化“尚悲”的审美特征和心理机制还缺少心理学证据。高校音乐美育作为传播中国传统音乐文化的主要载体,是实现立德树人的重要途径。中国大学生是实现音乐美育、传承中国传统文化的核心力量。因此,探究大学生聆听中国传统悲伤音乐的审美特征及心理机制,对于揭示中国传统文化中“忧患意识”所具有的美学价值和美育效应具有重要意义。

综上,本研究基于乐享转换理论,以悲伤、平静、高兴三种情绪效价的中国传统音乐为刺激材料,采用修订的音乐审美范式[7]和新的音乐福流体验后测任务[22-23],探究中国大学生在音乐“以悲为美”上的审美特征及心理机制。其中音乐情绪效价(悲伤,平静和高兴)为被试内因素,组别(高喜好组,低喜好组),音乐训练(专家,新手)为被试间因素。本研究的假设如下:

(1)在音乐审美任务中,受个体的音乐喜好调节,高喜好组在悲伤音乐的积极性情绪体验、情绪唤醒、美感、熟悉的得分上显著高于低喜好组;

(2)在音乐福流体验后测任务上,高喜好组的得分显著高于低喜好组;

(3)受音乐训练调节,专家组在悲伤音乐的积极性情绪体验、情绪唤醒、音乐美感、音乐熟悉以及音乐福流体验的得分上显著高于新手组。

二、方 法

(一)被试

本研究以在校大学生为研究对象,以音乐喜好得分的前后27%为分组原则,把156名大学生被试(音乐训练和非音乐训练各78人,平均年龄20.21岁,标准差1.21)分为高喜好组(42人)和低喜好组(42人),考察高校大学生在音乐审美加工上的差异。所有被试均为右利手,听觉和言语正常,裸视或矫正视力正常,无躯体疾病和精神障碍。实验前,要求他们避免服用可能影响注意力的物质或药物。

(二)音乐刺激

音乐刺激集共15段高品质中国传统器乐作品,音乐材料依据音乐情绪的唤醒度进行分类[13,24],包括悲伤、平静和高兴的三个情绪效价(每种效价5段,时长60秒)。本研究中,悲伤、平静和高兴音乐的Cronbach’s alpha系数分别为0.88,0.85,和0.87。

(三)实验任务

1.音乐审美任务

依据音乐审美范式[7],本研究修订了音乐审美任务,包含音乐喜好、音乐美感、情绪体验、情绪唤醒和音乐熟悉五个维度,具体实验流程见图1。在音乐审美任务中,采用迫选范式选用日内瓦音乐情绪量表(the Geneva Emotional Music Scale,GEMS)[25]的9种审美情绪来评定被试的情绪体验,用1到9表示9种审美情绪(1“惊奇”,2“超越”,3“抒情(温暖)”,4“怀旧”,5“平静”,6“力量”,7“欣悦”,8“紧张”,9“悲伤”);采用李克特计分,被试依据个人体验评定音乐的喜好度(1“非常喜欢”,6“非常不喜欢”)、美感度(1“不美”,9“非常美”)、唤醒度(1“非常平静”,9“非常激动”)和熟悉度(1“非常熟悉”,6“非常不熟悉”)。

2.音乐福流体验后测任务

为了检验和评估音乐审美任务的效度,基于音乐福流体验[22,26]和音乐审美加工的测量维度[16,27],我们设计了七个维度的音乐福流体验后测任务,分别测量了音乐聆听后被试的当前注意力、心情状态和身心放松程度,以及音乐聆听中的专注程度(包含身心投入和物我两忘两个维度)、时间知觉、躯体意识、音乐共情。在本研究中,该任务的Cronbach系数为0.86。

(四)实验程序

实验前,实验主试告知被试本实验是关于音乐审美的研究,需要在电脑上完成实验任务。被试来到实验填写知情同意书后,填写正负性情绪问卷[28](用于评估被试的当前情绪状态)。聆听完每段音乐后完成音乐审美任务。为减少情绪效价对被试的潜在影响,15段音乐完全随机的方式播放,每5段音乐间休息2分钟。最后,完成音乐福流体验后测任务。实验结束后获得一定数量的报酬。

(五)实验设计和数据分析

实验以音乐喜好为自变量,通过李克特6点量表评分把受过长期音乐训练的大学生(专家)和未受过音乐训练的大学生(新手)分为高喜好组和低喜好组,采用修订的音乐审美任务[7]和音乐福流体验后测任务[22-23],探究大学生在中国传统音乐上的审美特征和心理机制。实验采用2(组别:高喜好组,低喜好组)×2(音乐训练:专家组,新手组)×3(音乐情绪效价:悲伤,平静,高兴)的混合实验设计。使用独立样本t检验探讨年龄、性别、正负性情绪问卷以及音乐福流体验后测任务的组间差异。另外,采用2×3重复测量方差分析检验音乐审美情绪加工的组间差异,其中组别和音乐训练为被试间因素,音乐情绪效价为被试内因素。所有实验数据使用SPSS 22.0进行分析,使用Greenhouse-Geisser方法校正了p值的球形度,事后检验的多重比较使用Bonferroni进行校正。

三、实验结果

被试人口统计学信息及音乐审美任务的描述统计结果见表1。独立样本t检验发现,(1)正负性情绪问卷的结果显示被试的情绪状态没有显著的组间差异(p>0.05);(2)音乐福流体验后测任务的结果显示,在关注当下(p=0.49,t=2.00,d=2.83)、身心放松(p=0.44,t=2.36,d=3.34)、物我两忘(p=0.01,t=2.62,d=3.71)三个子维度上高喜好组显著高于低喜好组(见表1和图3)。

表1 被试的人口统计学及音乐审美任务的描述统计结果

(一)情绪体验

重复测量方差分析显示,音乐情绪效价的主效应显著,F(2,81)=5.69,p=0.004,η2=0.07,事后t检验显示,音乐情绪效价的得分由高到低依次为平静音乐>高兴音乐>悲伤音乐(p<0.05)。组的主效应显著,F(1,82)=5.41,p=0.02,η2=0.06,事后t检验显示,在音乐情绪体验的得分上高喜好组显著高于低喜好组。情绪体验和组的交互作用显著,F(2,81)=3.59,p=0.05,η2=0.05,简单效应分析显示,高喜好组在悲伤音乐(p=0.02)、平静音乐(p=0.06)、高兴音乐(p=0.04)的情绪体验上显著高于低喜好组。GEMS量表的描述统计显示,在音乐审美情绪得分上存在显著的组间差异(见图2)。在悲伤音乐的怀旧、抒情、超越、力量4种情绪的得分上,高喜好组显著高于低喜好组,在紧张得分上高喜好组显著低于低喜好组。在平静音乐的平静、超越、力量3种情绪的得分上高喜好组显著高于低喜好组。在高兴音乐的好奇、超越、抒情、怀旧4种情绪的得分上高喜好组高于低喜好组,在紧张的得分上高喜好组显著低于低喜好组。

重复测量方差分析显示,在情绪唤醒上,音乐情绪效价的主效应显著,F(2,81)=114.06,p<0.001,η2=0.58,事后t检验显示,情绪唤醒的得分由高到低依次为高兴音乐>悲伤音乐>平静音乐(p<0.001)。组的主效应显著F(1,82)=4.05,p=0.05,η2=0.05,事后t检验显示,高喜好组的情绪唤醒得分显著高于低喜好组。情绪唤醒和组的交互作用不显著(p>0.05)。

(三)音乐美感

重复测量方差分析显示,在音乐美感上,情绪效价的主效应显著,F(2,81)=26.50,p<0.001,η2=0.24,事后t检验显示,音乐美感得分由高到低依次为平静音乐>高兴音乐>悲伤音乐。组的主效应显著,F(1,82)=32.15,p<0.001,η2=0.28,事后t检验显示,高喜好组的音乐美感得分显著高于低喜好组。音乐情绪效价与组的交互效应显著,F(2,81)=10.91,p<0.001,η2=0.12,简单效应分析发现,在三种音乐的美感得分上高喜好组显著高于低喜好组(p<0.01)。

(四)音乐熟悉

1.重复测量方差分析显示在熟悉度上音乐情绪效价的主效应显著,F(2,81)=29.74,p<0.001,η2=0.27,事后t检验显示音乐熟悉得分由高到低依次为:高兴音乐>平静音乐>悲伤音乐(p<0.001)。组的主效应显著(F(2,84)=7.65,p=0.007,η2=0.08),事后t检验显示在音乐熟悉度上高喜好组显著高于低喜好组。熟悉和组交互作用显著,F(2,84)=11.70,p<0.001,η2=0.13,简单效应分析发现高喜好组对悲伤音乐的熟悉程度显著高于低喜好组(p<0.001),在高兴音乐和平静音乐上没有显著的组间差异(p>0.05)。

表2 熟悉度对喜好度变化的回归分析

表3 熟悉度对音乐审美反应的回归分析

3.熟悉度的组内分半计分结果

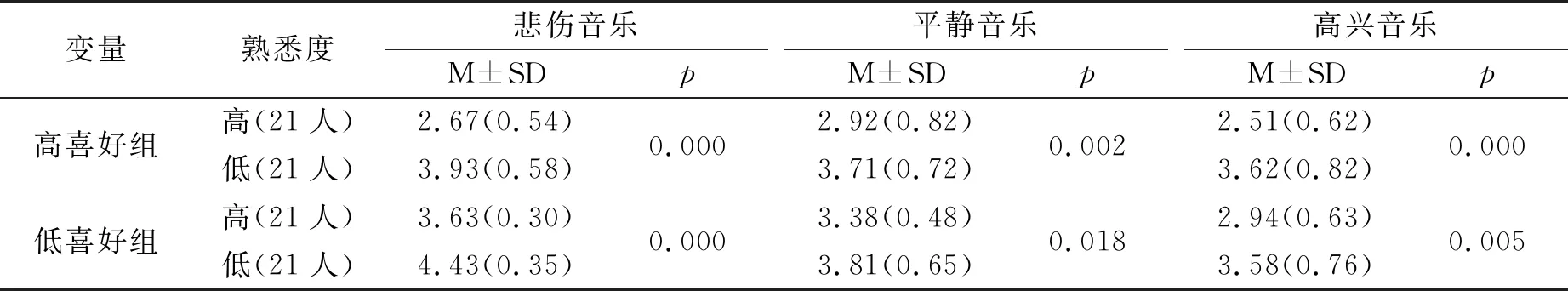

独立样本t检验显示熟悉度的组内分半计分结果存在组内差异(见表4)。高喜好组熟悉度高的被试在3种情绪效价水平的音乐上差异显著(p<0.01),高熟悉被试(M=2.67,SD=0.54)的得分属于熟悉的计分范围,低熟悉度被试(M=3.93,SD=0.58)的得分属于不熟悉的计分范围。低喜好组的组内分半计分也达到了显著性水平(p<0.05),高熟悉度被试(M=3.65,SD=0.29)和低熟悉度被试(M=4.45,SD=0.34)的得分属于不熟悉的计分范围。

表4 熟悉度组内分半计分的独立样本t检验结果

(五)音乐训练对音乐审美反应的影响

重复测量方差分析显示(见表5和表6),在音乐美感上,音乐情绪效价的主效应显著,事后t检验发现,两组的专家在音乐美感得分上显著高于新手;低喜好组的组内差异显著,专家的音乐美感得分高于新手;音乐情绪效价和组的交互作用不显著(p>0.05)。在情绪体验上,低喜好组在音乐情绪效价上的主效应显著,事后t检验发现两组专家的情绪体验得分显著高于新手;组的主效应以及音乐情绪效价和组的交互效应不显著。在音乐诱发的唤醒程度上,音乐情绪效价的主效应显著,事后t检验发现两组专家在音乐唤醒的得分上显著高于新手;组的主效应以及音乐情绪效价和组的交互效应不显著。

表5 专家与新手音乐审美体验的事后t检验结果

表6 专家与新手音乐审美体验的组内事后t检验结果

四、讨 论

本研究采用修订的音乐审美任务和音乐福流体验后测任务,检验了大学生聆听中国传统悲伤音乐实现“以悲为美”的审美特征和心理机制,部分假设得到了证实。

(一)基于音乐喜好的“乐享转换”是“以悲为美”的心理机制

在被动聆听范式下高喜好个体的音乐喜好得分在悲伤、平静、高兴三种情绪效价水平上保持一致,其美感显著高于低喜好组的个体,产生积极的多维度审美情绪体验[9,17]。悲伤音乐的组间差异显著,高喜好组的美感、体验、唤醒维度的评分都显著高于低喜好组,高喜好组在GEMS超越、怀旧、抒情、悲伤等情绪体验的百分比上显著高于低喜好组,低喜好组产生的紧张体验高于高喜好组(见图2)。与悲伤音乐相比,低喜好组在平静音乐和高兴音乐的喜好度和美感度显著高于悲伤音乐(见图2)。与先前的研究结果一致[6,8,10,29],本研究结果表明音乐喜好是决定“以悲为美”的关键因素,高喜好组实现了由“悲”到“美”的乐享转换[6,8],非紧张性的“悲伤体验”可能是“忧患意识”在中国传统音乐文化“尚悲”上的间接反应。

本研究的结果与乐享转换理论的假设性解释相一致。乐享转换的假设性解释是基于乐享程度,在聆听悲伤音乐的过程中,受个人喜好和审美判断调节的审美体验,伴随积极情绪的增强,消极的悲伤体验逐步转变为积极的愉悦体验,最终获得生理奖赏,产生激励效应[8,30]。乐享转换理论为解释“悲与美”的审美悖论提供了具体路径[10]。音乐喜好可能是推进新时代高校审美教育的重要因素,基于个人喜好的音乐聆听是构建音乐美育新模式的重要途径。未来,应基于音乐喜好探索新时代高校美育中影响“以悲为美”实现的其他因素,如正念冥想是否可以促进“以悲为美”的审美体验[7,23,31],沉浸式聆听影响“以悲为美”审美体验的神经机制[11]。

(二)积极性释放体验实现由“悲”到“美”的心理转换

高喜好组在悲伤音乐的美感度、唤醒度和GEMS情绪体验的得分显著高于低喜好组,而在平静音乐和高兴音乐的唤醒维度的得分上无显著差异(见图2)。已有研究表明,在音乐审美中,情绪体验是音乐聆听中个体积极参与音乐活动的关键指标和重要测量维度,包含审美判断、审美情绪诱发和生理唤醒[16]。这可能与高喜好个体忘我投入的释放体验紧密相关[23,32]。释放体验是一种敏感的、沉浸式的音乐聆听方式,当我们使用音乐来丰富或克服悲伤时,音乐可以作为一种虚拟人物角色,通过传达一种与他人一致的情绪来提供慰藉和安慰[11]。释放体验是基于个人偏好的重复性深度聆听,与悲伤音乐的喜欢程度和熟悉度紧密相关。个体聆听状态决定审美体验的深度[8,11,33],聆听者以音乐中悲伤情绪的识别或唤醒为起点,通过释放体验,逐步转向积极的愉悦性审美体验[8,11]。释放体验与积极心理学的倡导者米哈伊的“最优体验”[22]概念相同,强调个体的深度参与和消极体验的积极转化,注重关注当下和忘我的身心体验,通过释放体验深度参与到悲伤音乐之中,在安全的审美情境下促进情绪调节,产生积极的审美体验。音乐福流体验后测任务的结果显示,高喜好组在注意力、身心放松和物我两忘的得分上显著高于低喜好组,这可能表明音乐喜好促进了高喜好组对不同效价的中国传统音乐的审美体验,忘我投入的审美过程给他们的身心带来了愉悦性的奖赏,实现由“悲”到“美”的转化[8]。

音乐情绪总是在特定文化背景下产生,“悲剧不等同于消极情绪,它与积极情绪更接近。美感体验虽然更接近积极情绪,但并不等同于积极情绪;美感体验中也包含非愉悦的因素,但又不等同于消极情绪”[34]。音乐审美体验是人类聆听音乐的基石,个体的情感体验受审美期待的趋近或回避动机影响。音乐审美期待的内在心理特征与心理趋向对于音乐审美的实现具有重要的导向性[35]。悲伤音乐的审美期待具有主观的认知指向特质,对“以悲为美”的实现具有导向性和预判性,具身性情感体验是审美期待满足的生物学表现(如流泪、寒颤、奖赏脑区激活等)[8],是审美情景、音乐作品与个体心境三者交互作用的结果。

(三)熟悉度显著调节音乐“以悲为美”的美育效应

本研究的结果显示,在悲伤音乐熟悉度的得分上高喜好组显著高于低喜好组,在平静音乐的得分上高喜好组与低喜好组的差异边缘显著,在高兴音乐熟悉度的得分上两组没有显著差异(见图2)。线性回归结果显示,音乐熟悉度对三种情绪效价的音乐喜好度具有显著的调节作用,悲伤音乐的熟悉度对美感和唤醒具有显著的调节作用,对情绪体验的调节作用不显著。平静音乐的熟悉度对美感、体验和唤醒的调节作用不显著。高兴音乐的熟悉度对唤醒具有显著的调节作用,对美感的调节作用边缘显著,对情绪体验的调节作用不显著。然而,熟悉度的组内分半计分结果显示,与低喜好组相比,高喜好组在熟悉维度上的组内差异显著(p<0.01)。高喜好组对悲伤音乐的喜好程度不受熟悉度调节,熟悉度较低的被试对悲伤音乐喜好度和美感度得分依然很高。研究结果表明,熟悉度在高喜好组的个体差异较大,熟悉度可能不是影响悲伤音乐喜好和审美体验的关键因素。尽管低喜好组对悲伤音乐不熟悉,相关分析显示音乐熟悉度对他们的音乐喜好度、美感度和体验度也具有显著的调节作用。这表明音乐熟悉度对音乐喜好具有显著的调节作用,但不是决定个体音乐喜好的关键要素,个体的音乐喜好可能与个体的某些人格特质相关(如共情、开放性体验等)[17,29]。基于熟悉悲伤音乐的重复聆听,探讨中国传统音乐文化“尚悲”的行为及神经机制是未来音乐美育的新方向。

(四)音乐训练促进“以悲为美”的美育效应

专家和新手组内事后t检验显示,高喜好组的专家和新手仅在高兴音乐的唤醒度上存在差异,在悲伤音乐、平静音乐、高兴音乐的其他审美体验维度上均没有显著性差异。低喜好组在平静音乐的熟悉度和高兴音乐的美感度上差异显著,在高兴音乐的唤醒度上边缘显著。专家和新手组内分析结果显示(见表5和表6),专家在悲伤音乐的喜好度、美感度、唤醒度上优于新手。音乐福流体验后测任务的独立样本t检验显示(见表1和图4),专家在关注当下、心情状态、物我两忘、音乐共情等审美体验维度上优于新手。这表明长期的音乐训练有助于提升悲伤音乐的喜好度,增强审美体验深度和敏感度,促进音乐共情。

已有研究发现,音乐家和非音乐家的音乐情绪加工和喜好判断存在神经分离,音乐家大脑能调节这些进程而非音乐家不能,这种调节伴随着与本体感觉和显著性检测相关脑区的功能增强,如脑岛和前扣带回皮质,这很可能是源于音乐家对音乐的长期顺应和通过声音表达情感的专业技能[6]。与认知判断相比,审美判断中非音乐家与情绪相关的神经加工增强,而音乐家较少使用情感和依赖其他策略[18]。基于非音乐家群体的研究表明,音乐训练强化了审美加工的相关脑区,增强了音乐脑的功能[6,19-21]。鉴于此,未来研究应基于脑电或功能磁共振成像技术进一步探究专家和新手聆听中国悲伤音乐实现“以悲为美”的神经生理特征,为揭示中国传统音乐文化“尚悲”的神经机制提供新证据[7,9]。

五、中国传统音乐“以悲为美”的美育启示

本研究结果不仅印证了乐教理论的“寓教于乐(le)、寓德于乐(yue)”,更为中国传统悲伤音乐在音乐美育课程中的运用提供新的理解框架。在新时代美育中,对悲伤音乐或悲剧艺术的鉴赏及其美育效应的引导需遵循以下美育策略。

其一,基于喜好的主动聆听是构建音乐美育课程的核心指标。基于个人喜好的主动聆听是有效推进“情感教育”和道德教育的根本前提,是实现新时代美育“立德树人”根本任务的前提条件。音乐中的“悲伤”与生活中的“忧患”一样都具有两面性,从消极层面讲,身在“悲伤”或“忧患”之中的人受个人认知和现实情境的影响,可能带来痛苦、忧虑、困惑的情绪体验,产生矛盾、压抑,甚至抑郁的负面效应,如不能有效引导和疏解就会出现“审美偏离”[36],对身心健康产生不良影响[37]。从积极层面来讲,基于个人喜好的悲伤音乐鉴赏,可以诱发学生的积极审美体验[7],通过“以悲为美”的乐享转换,宣泄心中的“忧伤”,有效调节负性情绪,进而积极面对生活中的“悲伤”。

其二,中国传统悲伤音乐的有效导赏是推进新时代高校音乐美育的重要途径。在美育课程中,通过有效导赏和积极聆听,了解悲伤音乐的积极效应,尤其是非紧张性悲伤音乐诱发的“悲伤体验”,能让大学生通过“以悲为美”的审美过程深入地体验悲伤音乐的思想内涵和审美价值。通过悲伤性情绪的“释放”,可以与悲伤音乐产生共情,进而带来启发、诱发沉思、活跃思维以及激发创造力。中国传统悲伤音乐的正念聆听[7,37]有效地诱发了关注当下,产生了积极的审美效应,可以是提升大学生对中国传统音乐的乐享程度和审美期待的主要途径,也为悲伤音乐的有效导赏提供重要美育策略。

其三,以“听觉”为主要通道,把动觉和视觉等具身性“联觉现象”进行多通道整合是提升音乐美育效果的唯一途径。要实现中国传统音乐“以悲为美”的乐享转换,必须基于音乐审美的个体差异以及非视觉化和非语言性的美学特点,通过多通道整合的释放体验[38],启动认知重评,提升感性素质和审美品质,改变对传统音乐文化的刻板印象,促进民族文化认同。未来,基于音乐喜好的沉浸式聆听对中国传统悲伤音乐“以悲为美”的实现起着重要的调节作用,更为基于多通道整合的音乐美育课程提供具体实践路径。

综上,高校音乐美育中,中国传统音乐文化“尚悲”诱发的“文化正念”[39]能有效引领当代大学生的人生价值观,是“提高大学生审美与人文素养、专业素养和创造力的重要路径”[40]。在高校音乐美育课程中,可以通过中国传统悲伤音乐的有效导赏诱发积极性的情绪体验,有效促进音乐审美的沉浸程度,完成“以悲为美”的乐享转换。中国传统悲伤音乐是实现情感教育和提升道德情操的重要途径,中国传统音乐文化“尚悲”蕴含的审美价值对新时代美育的立德树人产生重要影响[41]。未来,中国传统悲伤音乐的正念聆听[7,37]可能是推进优秀中国传统音乐的文化传承和当代表达,增进民族审美取向的身份认同,提升大学生文化自信的主要途径之一[14,42]。