基于工程教育专业认证的“服装工效学”课程教学改革

戴宏钦, 潘姝雯, 戴晓群

(苏州大学 纺织与服装工程学院,江苏 苏州 215021)

工程教育专业认证是一种国际通行的工程教育质量保障制度,是工程教育质量保证体系的重要组成部分,是实现工程教育和工程师资格国际互认的重要基础。建立工程教育专业认证制度对于提高我国工程教育的国际竞争力以及确保我国高等工程教育质量都具有十分重要的作用[1]。2006年3月, 我国正式启动了工程教育专业认证相关工作,目前已建立机械类、计算机类和纺织类等10多个全国工程教育专业认证专家委员会分委员会,有力推动了我国工程教育专业认证工作[2-3]。2016 年我国成为《华盛顿协议》正式成员,意味着我国的工程教育体系初步得到了国际认可[4]。我校(苏州大学)服装设计与工程专业于2018年通过了工程教育认证,作为服装设计与工程专业核心课程的“服装工效学”必须依据工程教育专业认证要求,以提升学生能力为中心,重构课程的教学内容,改革教学方法及考核方式。

一、“服装工效学”课程特点及教学目的

1.课程特点

“服装工效学”是服装设计与工程专业的核心课程之一,该课程具有较强的多学科交叉性,涉及物理学等基础学科知识和服装材料学等专业知识,以实际应用为导向,培养学生运用人类工效学的思想和方法识别、分析和解决服装领域复杂问题的能力。课程特色主要表现在以下三个方面:

(1)系统性。“服装工效学”以人类工效学的核心思想为基础,围绕人体-服装-环境组成的系统,整体考虑三者的因素,设计与制作高性能服装,以满足人体在运动、极端及危险环境下的安全、舒适、健康和高效能的要求。

(2)交叉性。“服装工效学”涉及数学、物理学、服装材料学等不同学科知识,强调知识综合应用能力的培养与锻炼。

(3)复杂性。“服装工效学”所涉及的问题很多都是服装领域的复杂问题(如舒适与安全、美观与运动等存在矛盾的问题),很难有现成的解决方案,课程教学以培养和锻炼学生的创新思维和知识综合运用能力为核心。

2.课程教学目的

课程围绕设计与研制满足人体需求的高性能服装(易于运动、安全舒适、提高效能等)为主线开展教学活动,内容涵盖人体着装需求分析、功能性服装结构设计、服装性能评价等。学生通过课程学习与实践,可以获得以下几个方面的知识和能力:

(1)通过相关理论的讲授与课堂讨论,使学生理解并掌握基于工效学的服装设计所需要的知识和方法,主要内容包括服装工效学的基本思想、原理及研究方法,服装舒适性的产生机理及其评价方法,人体的热平衡和服装热湿传递机理、评价指标及其影响,提高服装接触舒适性和运动舒适性的方法。

(2)配合课程理论知识的讲授,通过服装热舒适性虚拟仿真实验,使学生掌握三种服装热舒适性评价方法的实际操作,能够根据不同服装特点设计个性化的热舒适性评价方案。另外,通过合理地设计问题,利用虚拟仿真实验直观地模拟服装的实际使用场景,引导学生发现问题,培养学生解决问题的能力。

(3)通过实例分析和实验设计,引导学生应用服装工效学基本原理解决服装领域的问题,培养学生解决实际工程问题的能力。

(4)通过文献检索与分析拓展学生的知识,使学生了解服装工效学的最新发展及其应用情况。

(5)通过课程的理论知识学习和创新实践环节的操练,使学生掌握以分析使用环境下人体对服装的需求为基本理念的高性能服装结构设计方法,即将需求转化为服装结构设计要素,制作完成产品,对产品进行主客观评价、改进的全局性思维创新与开发能力。

二、课程教学存在的问题

基于传统工科教学思维的课程内容和教学方法已经不能适应工程教育专业认证的要求。传统工科教学的特点是重知识轻能力,学生的工程实践能力普遍较差[5]。课程前期我们做了一些积极的改变,但课程教学过程中仍然存在以下两个突出问题:

(1)学生主动学习的动力和愿望不高,即使是一些学生自主完成的环节,如文献阅读、实验设计与课堂交流等,学生仅以完成任务为目标,而不是作为一次能力提升的机会。

(2)课程内容理论讲授部分过多,实践环节设计不足且不太合理,对学生创新能力的培养不足,课堂教学方法和考核手段相对单一,制约了学生综合能力的培养。

针对上述问题,我们紧紧围绕工程教育专业认证要求,以学生为中心,重构课程内容,改革教学方法,合理设置和实施创新项目实践环节,提高学生学习的主动性和积极性,培养学生高性能服装的全局思维和设计能力。

三、课程教学改革与实践

1.重构教学内容

“服装工效学”课程教学目标是使学生建立并掌握以使用环境下人体对服装的需求为基本理念的高性能服装开发方法。采用研究的思路对教学目标进行解析,从而获得实现此目标的途径。学生要具备高性能服装设计能力,就必须了解人体自身的需求,环境对人体的影响,存在的危险因素,以及服装的结构和材料对服装性能的影响等。为此,学生需要学习设计高性能服装的基础知识,掌握高性能服装设计需要考虑的因素等。高性能服装设计涉及的影响因素众多,有些因素是相互矛盾的,且没有统一的解决方案,需要学生从众多可能方案中选择最合理方案。而这种能力是无法依靠课堂讲授培养的,必须让学生在具体问题中去体验。

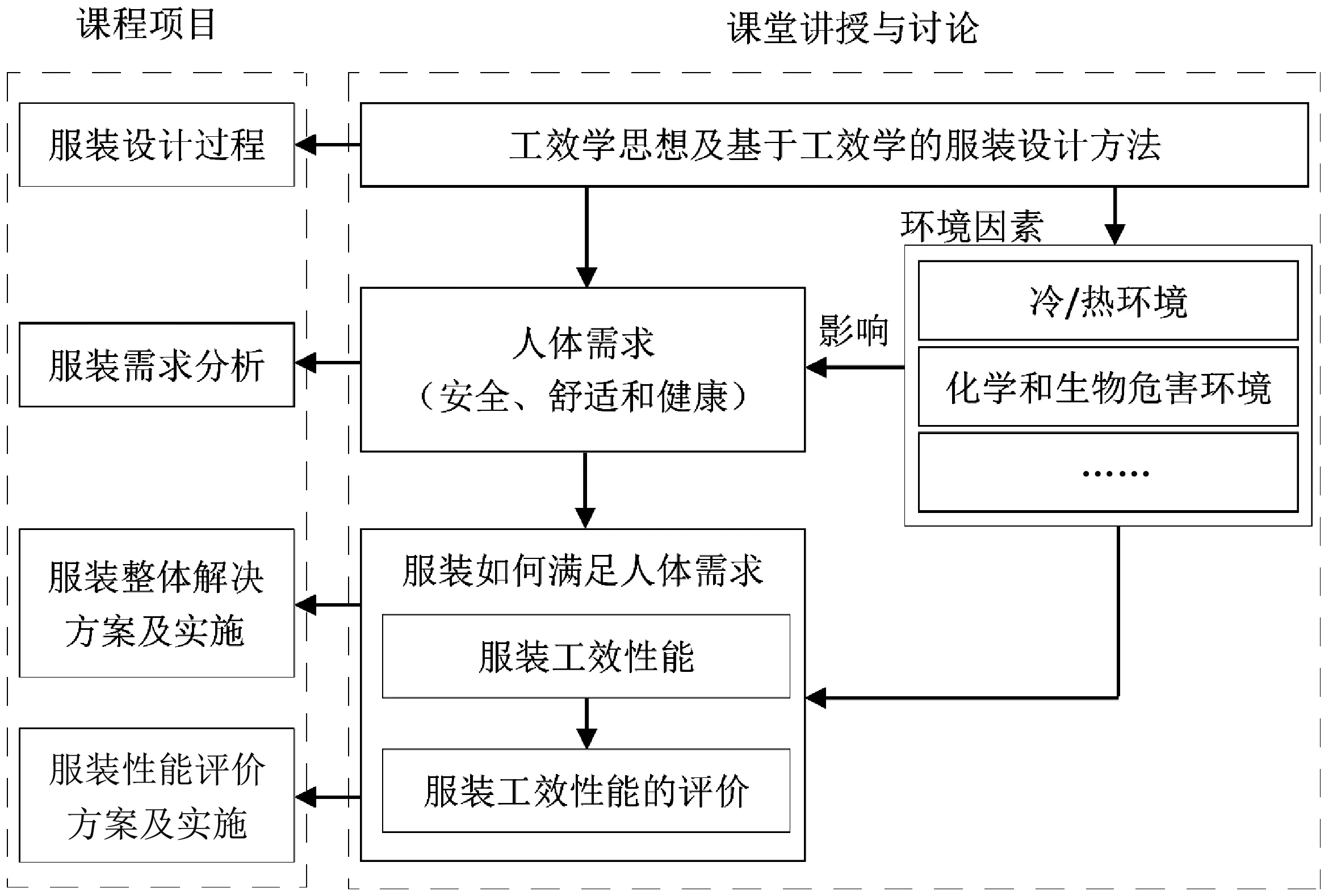

我们围绕满足人体需求的高性能服装设计这一问题重组课程内容,主要由课堂讲授与讨论、课程项目两个模块构成,如图1所示。课堂讲授与讨论主要讲授课程相关的基础知识及方法,课程项目是课堂之外学生自我完成的内容,以开发某款具有一定性能的服装为项目内容,整个项目分解为服装设计过程、服装需求分析、服装整体解决方案及实施、服装性能评价方案及实施四个部分,每一部分与课堂讲授进度一一对应。

2.改革教学方法

传统教学方法以教师为主,注重知识传授。工程教育专业认证的一个重要目的是提升学生解决问题的能力,传统教学方法无法满足学生能力的培养要求,因此我们采用研究式、启发式等教学方法,课程教学环节采用问题驱动、项目化运作,大问题中包括若干小问题。

图1 重构后的课程内容

(1)转变教师与学生的角色,以学生为中心,教师由专注讲授向传授知识和指导解决问题的导师角色转变,学生变被动学习者为主动知识和能力获取者。教师重点讲授核心知识点和方法,一些具体的知识内容可以在教师的指导下,学生自主学习。比如:环境因素部分的教学过程,教师指导学生查阅文献,学生进行资料整理并汇报,同时教师引导学生思考问题——环境对人体的影响及人体应该如何应对。

(2)项目驱动,在实践中提升学生解决问题的能力。教师在课程教学过程中设计一种类似科学研究的情境,学生在问题驱动下主动去探究解决问题的方法,在自我解决问题的过程中学会获取知识并进行各种体验,学会收集、分析和判断信息,以及解决问题的方法,培养工程实践能力和创造力。

全班学生分为若干学习小组,在开始学习之前每个学生都参与到一个服装设计项目组。不同小组解决的问题不同,如高性能医用防护服设计、具有热阻可调节的防寒服设计、具有良好热舒适性的女性运动服设计等。课程呈现给学生一个具体问题情境,明确需要解决的问题及要求,这样学生在整个课程学习过程中带着问题学习和实践。为了解决项目中的具体问题,学生需要学习相关知识和技能。在教学过程中,教师通过若干小问题,引导学生主动学习、思考和实践。每个阶段的知识学完后,学生即可解决项目中所对应的问题,整个课程学完后,就可以解决全部问题,最终形成一个完整的项目解决方案。

3.改变考核方式

传统的笔试考核方法无法评价学生的综合能力,为了评价学生分析问题、解决问题的能力,应改革考核方式。减少笔试的权重,增加开放式考核的权重。课程成绩由期中小论文、期末闭卷笔试、平时成绩和课程项目成绩四部分组成,比例分别为10%、30%、20%和40%。期中小论文重点考核学生文献查阅、分析及整理能力;期末闭卷考试重点考查学生对主要知识点的掌握情况及应用能力;课程项目重点考查学生分析与解决问题的能力,考核内容包括服装的需求分析、解决方案、性能评价方案及项目报告四个方面,占比分别为20%、30%、30%及20%。

四、结语

工程教育专业认证与“新工科”建设相辅相成,“新工科”面向未来,从顶层对我国高等工程教育提出了要求并指明了方向,工程教育专业认证为“新工科”建设提供了具体可行的方案。随着工程教育专业认证在不同工科专业的推进,结合“新工科”建设要求,我国高等工程教育将在专业课程体系建设、人才培养模式、课程教学方式等方面进行持续改进。以我校服装设计与工程专业2018年通过工程教育认证为契机,针对“服装工效学”课程教学存在的问题,遵循工程教育专业认证的基本理念,以学生为中心,以学生成果产出为导向,重构课程教学内容,改革教学方法和考核方式,培养学生自我学习和知识应用能力,提升学生解决服装领域复杂问题的能力,从而达到工程教育专业认证下的培养目标与毕业要求。