世之奇伟,常在险远

文/唐小林

不知从什么时候开始,旅行已蜕变成了和商业紧紧捆绑在一起的游戏。旅行者每天的行程,或者说乃至一切开销,往往都是旅行者绞尽脑汁,在网上查阅了无数种“攻略”,既要考虑省钱,又必须要好玩,在与旅行社和导游一来二去的反复讨价还价之后,最终不得不进行的一次集体出行。这样的旅行,我曾有过终生难忘的经历,以至再也不愿参加那种看似热热闹闹,大规模组团的旅游活动了。在我看来,真正的旅游,完全应该是一种心无俗念的放松,说得“鸡汤”一点,是到大自然中去修行,而并非仅仅是为了享受口眼之福,吃点好吃的,看点好看的,借此游山玩水、东游西逛。就此而言,我倒是觉得,旅游的时候最好是避开那种一大帮子人,吆五喝六地扎堆出行。秦始皇五次东游,乾隆六次下江南,可说是中国历史上规模最大的旅行显摆,但除了劳民伤财,嘚瑟出皇帝浩浩荡荡的威风之外,在这样的旅游团里,谁能体会到旅游真正的乐趣?

古今中外,从来就不乏用脚丈量,用心行走的真正的旅行者。意大利的马可·波罗,其真正的“主业”是一个商人,到世界各地做生意,“副业”才是写作爱好者,顺便记下所到之处的山川风物,民俗建筑和旅行观感。其途经中国之后,写下的日记,被整理成一部《马可·波罗游记》,出版之后,让欧洲各国,尤其是许多从未到过东方的西方人,看到了一个令人称奇,颇具吸引力的远方的中国。由此说来,《马可·波罗游记》为世界所知,可说是马可·波罗经商之余的意外收获。与马可·波罗的人文纪实所不同的是,中国人尤其喜欢大自然,在与大自然的和谐相处中,感悟一种不一样的,形而上的人生。比如北魏郦道元的《水经注》,唐代柳宗元的《永州八记》,宋代苏轼的《赤壁赋》,明代徐霞客的《徐霞客游记》,清代姚鼐的《登泰山记》,这些古代的伟大作家们,记录的是大自然的巧夺天工,书写出的是自己的人生感悟。这种将大自然和自己的人生经历妙合无垠地结合在一起,有感而发的写作,早已成为中国文人代代相传,生生不息的优良写作传统。

云游 杨龙 摄

与众多沉溺于科举,热衷于仕途的古代文人相比,徐霞客选择了一条亲近大自然、发现大自然、描写大自然的人生艰辛之路。徐霞客的旅行,并非是为了去放松心情,一股脑地尽情游玩,而是为了进行地理考察和科学研究。从卷帙浩繁的《徐霞客游记》中我们可以看出,徐霞客每天都在坚持不懈地记录,书写自己的观察日记,终生都行走在远方的路上,以此获得心灵的解放和人生的快意。在他所到之处和笔下,祖国的大好河山风光无限,一如鬼斧神工美不胜收,何其壮观,何其令人惊叹:

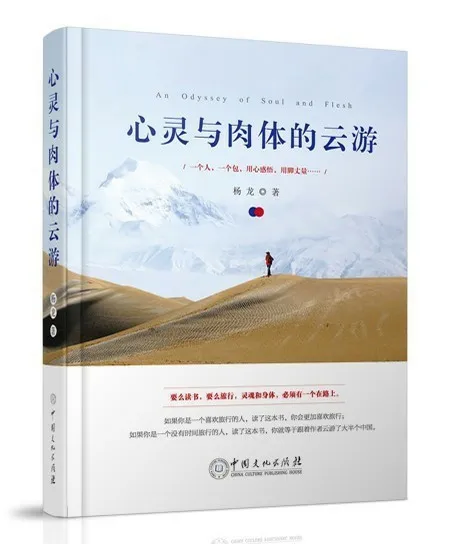

《心灵与肉体的云游》作者:杨龙

初九日 逾午少霁。庵僧慈明,甚夸西南一带峰岫不减石笋矼,有“秃颅朝天”、“达摩面壁”诸名。余拉浔阳蹈乱流至壑中,北向即翠微诸峦,南向即丹台诸坞,大抵可与狮峰竞驾,未得比肩石笋也。雨踵至,急返庵。

初十日 晨雨如注,午少停。策杖二里,过飞来峰,此平天矼之西北岭也。其阳坞中,峰壁森峭,正与丹台环绕。二里,抵台。一峰西垂,顶颇平伏。三面壁翠合沓,前一小峰起坞中,其外则翠微峰、三海门蹄股拱峙。登眺久之。东南一里,绕出平天矼下。雨复大至,急下天门。两崖隘肩,崖额飞泉,俱从人顶泼下。出天门,危崖悬叠,路缘崖半,比后海一带森峰峭壁,又转一境。“海螺石”即在崖旁,宛转酷肖,来时忽不及察,今行雨中,颇稔其异,询之始知。已趋大悲庵,由其旁复趋一庵,宿悟空上人处。

徐霞客出行的那个年代,条件之艰苦、道路之闭塞、安全之叵测、经费之拮据,沿途豺狼虎豹之恐惧,匪盗剪径之猖獗,各种难以预料的事情随时都有可能发生,但这一切丝毫都不能成为阻挡他探寻大自然奥秘的理由。为了节省经费,徐霞客不抽烟、不喝酒,困了就抱着一堆茅草睡,哪怕吃饭没有盐,也照样自得其乐,兴味无穷。对于徐霞客来说,人生的至味,并非仅仅是在饮食时的味蕾上,而是在人生的旅途上不断出现的迷人的风光。这或许就是我们常说的“秀色可餐”吧。就像一个喜欢攀登的登山者,因为山就在那儿,唯一的理由就是登上山顶,阅尽人间奇景,体味生命高峰。

作为一个现代旅行者,在杨龙的身上,清晰地呈现出徐霞客热爱千姿百态的壮丽山河,探寻大自然神奇奥秘的文化血脉。在他的身上,始终流淌着一种与生俱来,向往远方的神秘的精神血液。中国古代文人读万卷书,行万里路,为的就是要寻找精神家园,为自己沉重的肉身寻找一个安身之地。对于杨龙来说,读书和旅行,早已与他密不可分。经过多年的旅行,他终于用镜头为我们记录下了无数令人啧啧惊叹的神奇景象,并用文字书写出了镜头之外的诗意和形而上的生命思考。

《心灵与肉体的云游》,是杨龙多年云游四方,外出旅行的心血结晶和精彩之作。书中的美景和诗意,总是在不经意中慢慢地流淌出来,无声地感染着读者。使他们跟随着“一个人,一个包,用心感悟,用脚丈量”的杨龙的镜头悄悄出发。跟随杨龙,我们仿佛来到了他曾经到过的塞北江南,高山大河。杨龙的镜头是富有感情,善于表达的。其镜头中的物象,是非常感性、非常细腻的。他常常在许多摄影者习焉不察的地方,发现崭新的诗意,呈现出自己的思考和摄影观。在他的镜头下,那种宏大的叙事和热闹的图像,几乎都被他刻意地摒弃掉了。比如他镜头中的塔川,就像秋天里的童话世界,那是离宏村两公里之外的另一个世外桃源。与宏村青瓦白墙,水墨山水般的诗意相比,塔川在杨龙的镜头里,显得是格外的宁静和娇小。塔川的秋色,通过杨龙镜头里那棵悄然矗立的大树,及其树上的红叶,淋漓尽致地展现在了那些来此寻美的旅行者面前,从而如像就在现场,切身感受到了什么叫做美不胜收。

原来,读杨龙的书真是“不虚此行”。再比如,雪山下的草甸,从背景上来说,雪山是高远的、壮阔的,但杨龙的镜头却有意识地避开了“宏大”,而是选择了青山之间的一座小房子和一匹孤独的马。至于生活在雪山草甸中的人究竟去了哪里,或者说他们究竟在干什么,可说给读者留下了无限想象和思考的空间。

与通常的摄影集和单一的游记不同,杨龙的《心灵与肉体的云游》的出彩之处,一是来自它精美的图片,二是来自书中那些平实而又颇富文学韵味的艺术书写。在看似信手拈来,短小精悍的文字中,我们看到了一个融摄影和文学为一体,将艺术与生活打通的旅行者杨龙。但旅行并非是他的目的,摄影和写作也并非是他打发时间的消遣方式,而是他生命中的一种常态。诚如杨龙所说:“喜欢驴行天下,爱好码字摄影。向往‘衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂’的生活方式。忙中偷闲,行走江湖,随心而写,随手而拍。”在《勇敢者的穿越》中,杨龙写道:

越往上,坡越陡,景越美,雪越多,它们堆积在树枝和丫杈上,呈现出各种形状,有的像一只熊猫慵懒地爬在那儿休息,有的像两头虎豹在互相对峙,还有的像一条银蛇盘旋缓行……快到山顶的时候,出现了冰挂,那晶莹剔透的枝条在阳光映照下仿佛玉树琼花。我的老家在鄂西北,下雪时,天是灰蒙蒙的,天一晴,雪就化得一塌糊涂了,哪见过这样的美景啊?以前在杂志、挂历上看到蓝天与白雪交相辉映的图片,还怀疑是P 过的呢。现在眼见为实,确信无疑了。

王安石在《游褒禅山记》这篇著名的文章中写道:“予与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:‘不出,火且尽。’遂与之俱出。盖予所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。……于是予有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众,险以远,则至者少,而世之奇伟瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,古非有志者而不能至也。”我想,王安石这篇名文,杨龙应该是读过的。在旅行中,他无形地感悟到了古人在旅行中所总结出的人生哲理,领略到了寻常在冰天雪地中难得一见的大东北的美景,这样的收获,既出乎意料,又妙在其中,理在其中。这或许可称之为是杨龙多年云游四方,众多审美体验中的一段小插曲和小惊喜吧。