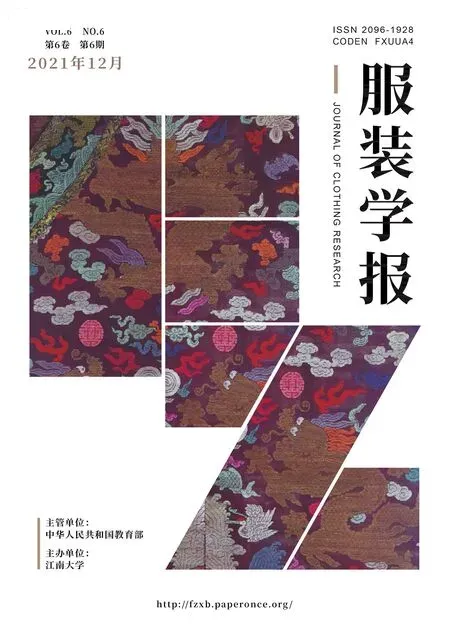

八团红青褂子的礼服标识及商品化演变

王中杰

(1.南昌大学 艺术与设计学院,江西 南昌 330031;2.江苏联发纺织股份有限公司,江苏 海安 226601)

八团红青褂子是一种民间俗称,源于晚清时期汉族娶亲中新娘穿着绣有八团纹样的石青色短褂礼服,其是女性婚嫁礼仪服饰的代表形式之一。晚清北京汉族娶亲民俗记录:“汉礼娶亲太太穿绣八团红青褂子,百褶大红裙,新娘梳时式头。官宦人家戴凤冠霞帔,等于满俗的钿子”[1]。通过图像资料查证,发现此穿搭在晚清至民国时期曾一度广泛流行。八团为清代服装纹样的布局形式,整件衣服共有8个团纹,分别在衣服的胸背、两肩及两膝前后各绣一组圆形图案[2]。八团红青褂子是清代旗妇外褂中一种特殊形式的礼服[3],具有制式化、模块化的八团构图曾在皇后、妃、嫔礼服中使用。而团纹的数量“8”为吉祥数字,象征着穿着者高贵的身份,同时石青色(玄色)也彰显了主人的身份地位。孙彦贞[4]在对八团红青褂子的研究中认为此礼服属于满族服饰(补褂)与汉服(吉服褂)融合后出现的新款式,反映出清末满汉服饰交融的趋势。在八团纹样布局方面,房宏俊等[5]提出在皇家服饰中八团图案的布局并非女性专用,其效仿了明代皇帝服装纹样中的团纹形式,有复古之意。在服饰文化背景方面,周星[6]提出中国古代数千年的服饰文化史,多民族、多元化的中国服饰文化体系,以及大面积存续于国内各地的地方性民俗服装,都会成为建构中式服装的文化资源。因此,八团红青褂子的服饰特点不再拘泥于满汉之分,而是源于中国本土服饰文化进程中的代表性产物,体现了异中求同的民族性。

就现有文献而言,对八团红青褂子的研究多是从图案、款式及服饰文化等方面进行分析,缺少对八团红青褂子的时尚与商业化问题的深入探讨。因此,文中从文化研究视角,在全球化背景下,对八团红青褂子身份标识与商业化等问题进行探索。

1 八团红青褂子礼服穿着情境

八团红青褂子原先作为满族新婚妇人的着装,《清稗类钞》中记载:“八旗妇人礼服,补褂之外,又有所谓八团者,则以绣花或缂丝为彩八团,缀之于褂,然仅新妇用之耳”,具体如图1所示[7-8]。

与满族外褂不同,晚清汉族娶亲的八团红青褂子为短款,采用汉族上衣下裳的形式,穿着时搭配大红色马面百褶裙,具体如图2所示[9]。八团红青褂子的基本形制为对襟,直身或窄身,领型多为圆领、立领,颜色多为黑色、深蓝色、深青色,也有紫色和红色,衣袖多为宽挽袖与平阔袖[10]。

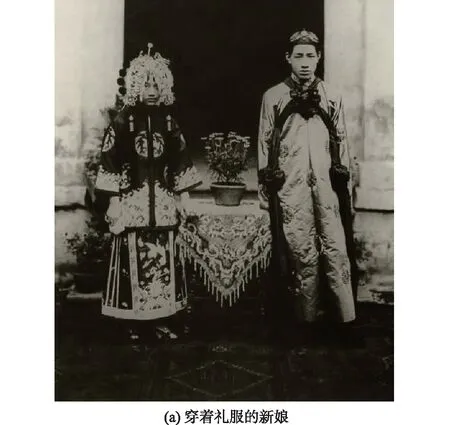

八团红青褂子的穿着场合如图3所示[11-12]。图3(a)中新娘头戴凤冠,身着八团红青褂子的婚礼服;图3(b)中两位女性宾客穿着八团短褂配绣花百褶裙礼服。由此可知,八团红青褂子既可作为新娘礼服,同时也是宾客出席重要场合所穿的礼服。这说明此礼服的搭配形式具有社会认可性与流行性,虽然八团红青褂子上衣长度随时尚流行发生了变化,但服装的搭配形式与八团的模块化纹样布局并未改变。

图3 八团红青褂子的穿着场合Fig.3 Wearing occasions of red and blue blouse with eight round patterns

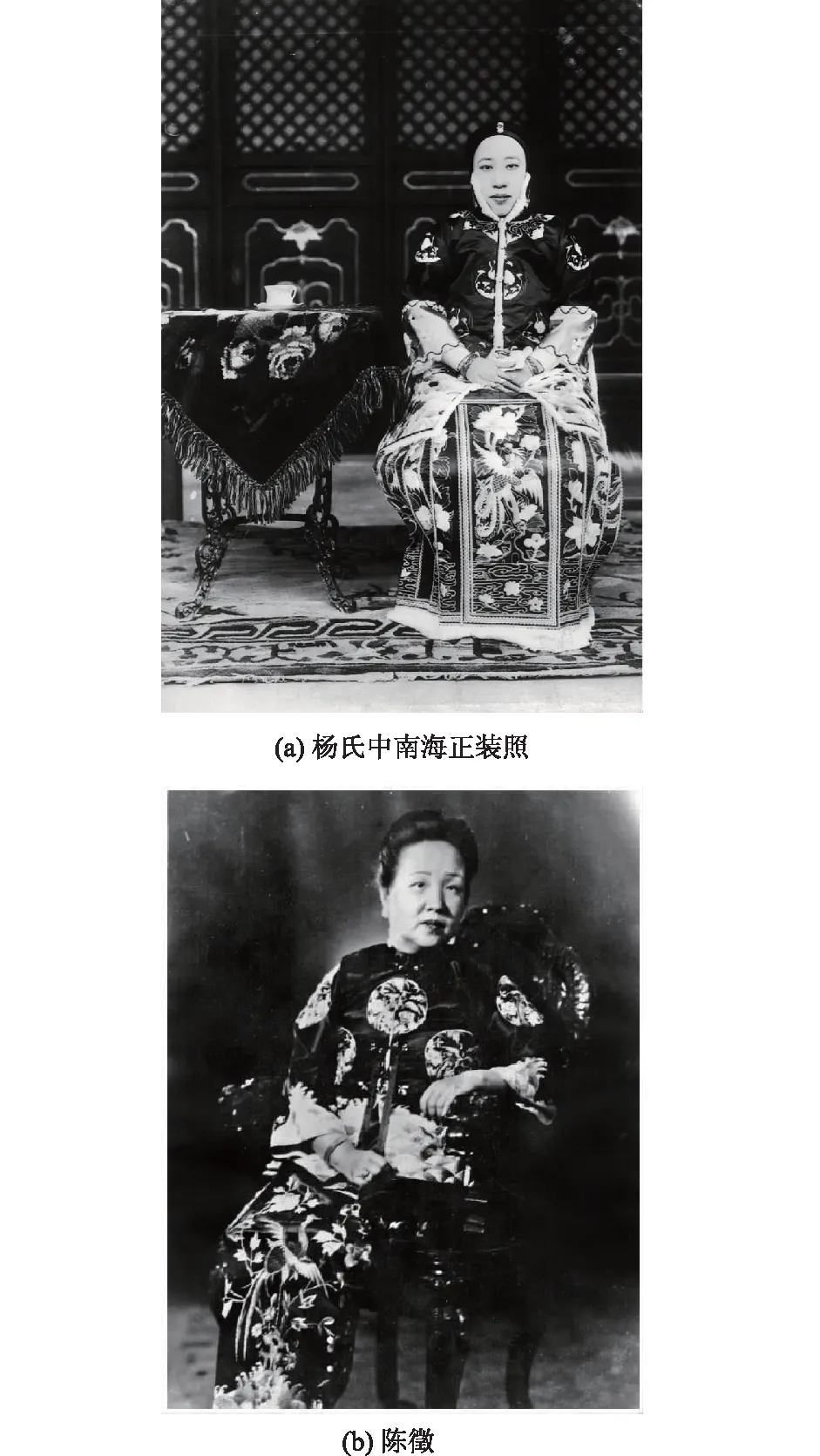

袁氏家族3代女性穿着八团红青褂子礼服照如图4所示[13]。由图4可知,从袁世凯五夫人杨氏至儿媳陈徵再至孙媳王家瑢3代女性都选择八团红青褂子作为礼服出席正式或婚嫁场合,突显了八团红青褂子礼服的符号性与传承性。

图4 袁氏家族3代女性穿着八团红青褂子礼服照Fig.4 A group photo of three generations of women of the Yuan family wore “red and blue blouse with eight round patterns”

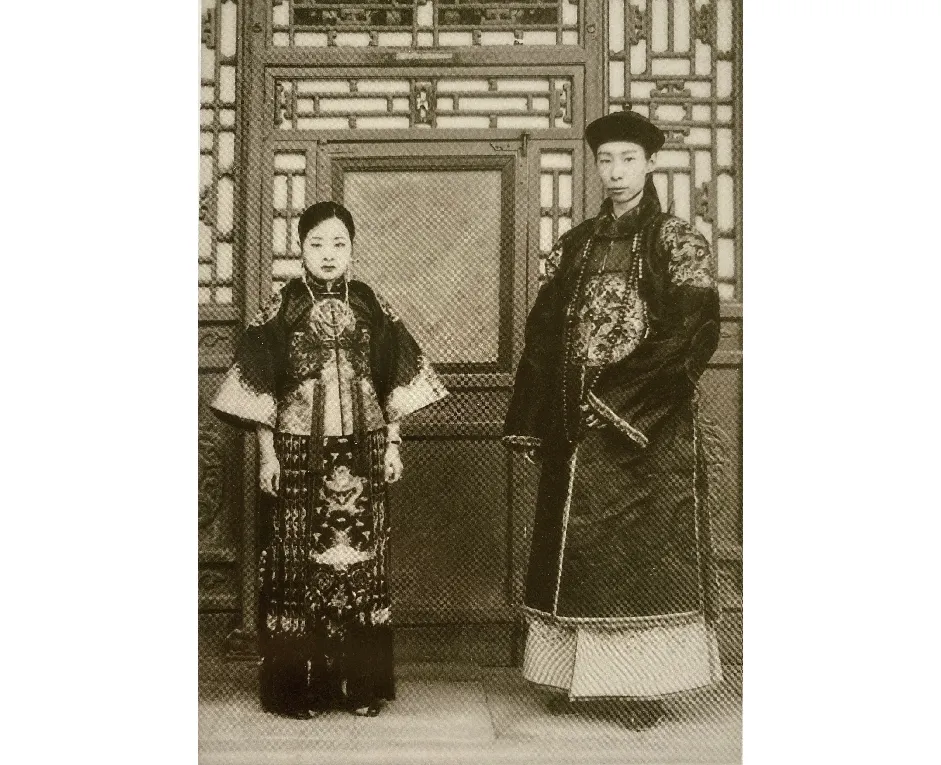

就着装者覆盖面而言,八团红青褂子不仅在汉族社会名流中盛行,在蒙古贵族穿着中也十分普遍。科尔沁亲王阿穆尔灵圭与其妾的合照如图5所示[14]。由图5可以看出,其妾穿着倒大袖形式的八团红青褂子礼服,礼服形制在保留基本范式的基础上,袖部与衣襟处显示了倒大袖与短衣襟的服饰流行特征,进一步说明八团红青褂子作为服饰象征符号在社会名流中广泛流行。

图5 科尔沁亲王阿穆尔灵圭与其妾的合照 Fig.5 A group photo of prince Amulingwe of Horqin andhis concubine

在海外八团红青褂子也经常作为华人婚礼或出席重要场合的礼服。1924年中国公使家眷婚礼现场,公使夫人穿着八团红青褂子礼服如图6所示[15]。

图6 公使夫人穿着八团红青褂子礼服 Fig.6 Minister's wife wore a dress of red and blue blouse with eight round patterns

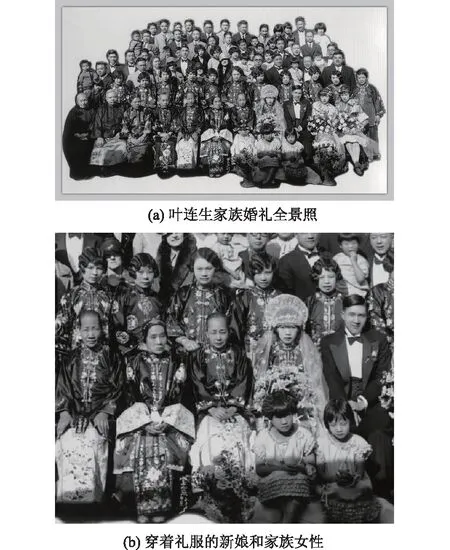

加拿大侨民领袖叶连生家族的婚礼照片如图7所示[16]。图7照片上的女性均穿着八团红青褂子式样的礼服,体现出其多场合穿用的功能。制式化、模块化的服饰式样构成了鲜明的服饰文化符号。

图7 叶连生家族婚礼照片 Fig.7 Photos of the Ye Liansheng family wedding

从上述一系列图像资料可以看出,八团红青褂子穿着情境包含婚礼及其他重要场合,并在社会中上层阶级中流行与传播,满汉服饰文化的融合也使之成为具有本土特点的礼服标识。

2 八团红青褂子的商品化

商品化是指原本不属于买卖流通和通过货币实行交换的事物,在市场经济条件下已经转化或变成可以进行买卖和货币等价交换的事物[17]。19世纪晚期至20世纪,当中国进入经济全球化,商品的流通和运营模式逐渐发生改变。八团红青褂子原本是具有等级象征的宫廷礼服,不可在市场中进行买卖流通,但由于社会环境与制度的变化,逐渐在民间流行并在市场经济条件下产生买卖和货币等价交换,从而形成了一系列经济消费与商业推广新形式。

2.1 商品的普及性

八团红青褂子服饰的模块化布局是等级与社会身份的象征,但同时服饰模块化的本质也促进了消费者对服装精英模式的模仿[18]。据清咸丰初年至光绪初年(1851—1875)南汇县(现上海南汇区)县志记载:“邑素崇俭朴,虽士大夫家,居只布素,有事暂服绸绫。今差役之流,居然天青套缎,其妇女亦天青缎、披红绉裙、满头金珠矣。良由近沪相沿成习,渐趋华靡云”[19]。这里记录了晚清上海及其临近地区富户生活方式趋于奢靡,小官吏家中妇女也开始使用天青缎与红绉裙搭配的富贵装扮。1908年《时事报图画杂俎》[20]以连载的方式刊登了《亦是文明结婚》,文中对上海松江诸行街上新式嫁娶的情形进行了描述:“用柏枝为舆巧扎花球异常华丽,迨新娘登堂则首戴黑晶镜,身穿天青披风,气度从容”。由此看出,八团红青褂子的搭配方式在民间越来越普及。

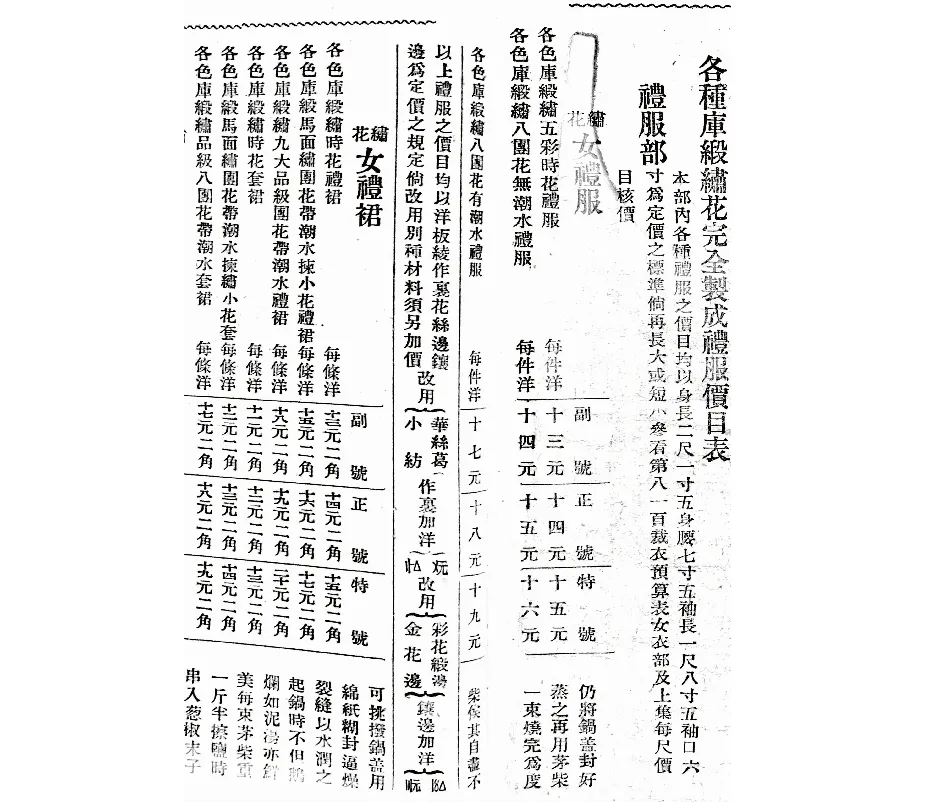

随着八团红青褂子在民间的流行,其面料价格也水涨船高。1914—1935年杭州丝绸厂价目表如图8所示。

图8 面料定制价目表Fig.8 Fabric custom price list

图8中绣花女礼服按照图案品类分为五彩时花礼服、八团花无潮水礼服与八团花有潮水礼服3种,其中带有八团纹样面料制作的礼服最多,售卖的价格最高,具有较大的商业价值,并且有一定的购买群体。

2.2 商品生产与销售

早在明中后期,商品经济渗透到社会各层,纺织业得到空前发展。至清代,实现了由传统纺织业到现代化纺织工业的过渡。随着清末外国工业资本的流入,洋货极大冲击了中国传统丝织业,为打破此局面,民间纺织业积极发展产业保证国货销量,在各方努力下传统纺织业得以蓬勃发展。19世纪末,民间纺织工业已初具规模[21],各地绣庄、织绸厂、行会等商业组织形成网络,保证了八团红青褂子的生产与分销。八团红青褂子的生产者包括底层的农村个体刺绣者、织工、劳工,中间层承接人、作坊、绣庄,上层是账房、织绸厂、行会等,形成了层级性的生产结构。以绣庄为例,民俗学家金受申先生记录:“前清男人的蟒袍补褂、女人的氅衣衬衣(旗籍)、霞帔衫袄(汉人),全可承应,绣庄接单后将生意转交给绣作(刺绣作坊),先将花样绣成软片,再加工为成衣物饰;绣工多在绣作内居住,自己起伙,实行‘撂件子’工资,按件计价;更多的绣件还是‘撒活’给永定门外农村的女绣工承做,绣活女工另有承头人,从绣庄接下绣活后,将各项软片分散为小块活计,单片的撒到各家,手快活好的妇女每天能得到银圆二三元以上,少的亦一元以上。”[22]

居于顶层的账房、织绸厂、行会拥有更多的商品生产与销售话语权。清末民初,为缎业黄金时代,镇江绸及镇江库缎2种丝织出品运销极广,如上海、汉口、长江各埠及河北各省无不畅销[23-24]。由图8杭州丝绸厂价目表可知,八团红青褂子的面料多采用库缎,民间作坊称库缎为“袍料”,其花纹设计以“团花”居多。同时也印证了库缎面料在礼服制作中的流行性。

纺织品的蓬勃发展与各埠便利的交通条件,进一步促进了八团红青褂子类礼服的销售。在上海、汉口等城市,较大的经营机构称为“账房”[25],“账房”在各地设立分庄,雇佣跑街人员向各帮商客销售,商客进行商品选购,分庄依据订单包装邮寄。随着纺织业的快速发展,各地丝绸厂形成了布料售卖、服装定做、邮局物流一体化商业营销模式。

2.3 商品宣传价值

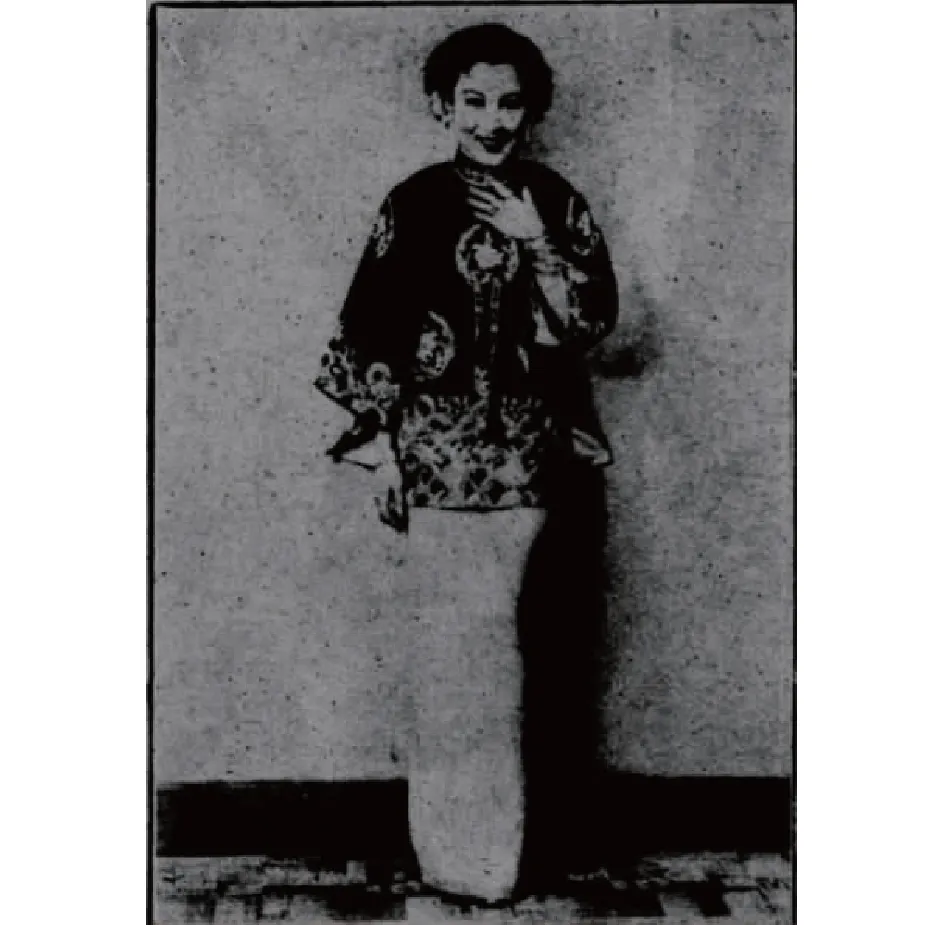

19世纪晚期至20世纪,八团红青褂子开始通过杂志、时装表演等方式进行宣传,服装销售新形式的出现不断促进产品的消费并产生新的市场。时尚推广力图通过营造或满足人们幻想的方式为服装注入一层具有象征性的价值观[26]。如1939年,《都会》的创刊号中, 名媛梁珠穿着八团红青褂子礼服恭喜期刊成立并进行宣传造势,但在裙装的搭配上有所改动,未按照原先百褶裙的搭配形式,具体如图9所示[27]。

图9 梁珠穿着八团红青褂子礼服 Fig.9 LIANG Zhu wearing red and blue blouse with eight round patterns

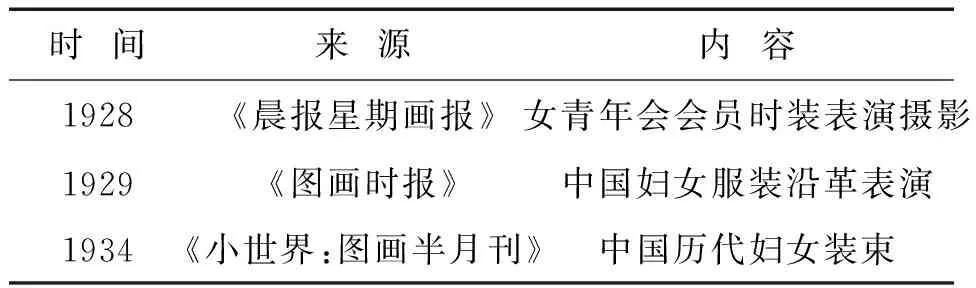

由此可以看出,在商业化的运营宣传中,八团红青褂子礼服的价值导向愈加明显(八团布局曾在宫廷应用,象征高贵身份),其成为体面、时尚的代名词,而制式化的百褶裙装搭配形式则逐渐减弱。 此外,在服装沿革、慈善展示等时装表演中演员身着八团红青褂子,体现出复古的文化符号。时装表演记录见表1[28-30]。

表1 时装表演记录

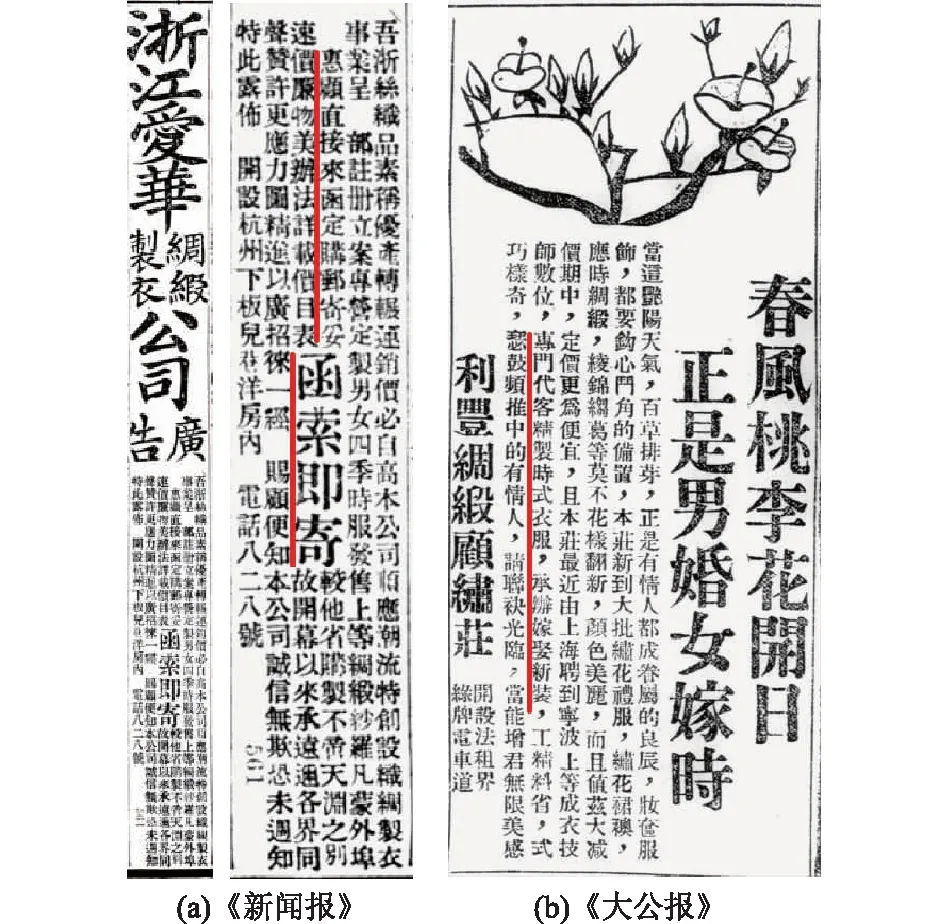

2.4 商品贸易渠道

在商品贸易渠道方面,各地邮局代客贸易的发展加快了八团红青褂子的流通,同时通商口岸的开埠也增加了企业的销售渠道。此外,各地丝绸厂的设计、销售、邮寄等一体化商业营销模式逐渐多样化且愈加成熟。如利丰绸缎顾绣庄、浙江爱华绸缎制衣公司在《大公报》[31]与《新闻报》[32]刊登“专门代客精制时式衣服,承办嫁娶新装”与“函索即寄”的广告,针对结婚礼服提供定制与邮寄业务,具体如图10所示。

图10 制衣邮寄广告 Fig.10 Clothing and mail advertising

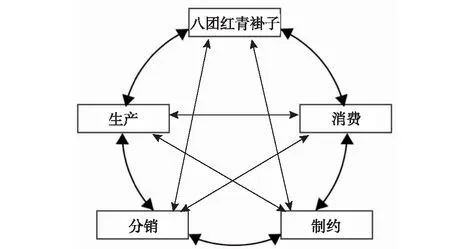

3 八团红青褂子礼服标识与商品化关系

晚清时期,服饰制度的执行已趋松懈,出现了服饰穿戴的等级僭越行为,使得服饰作为身份地位标志的作用逐渐丧失[33]。晚清与民国之交,八团红青褂子兴起,后来随着民国中后期婚礼服的西化,八团红青褂子逐渐退出了流行舞台,但成为文化符号在近代家族中得以传承。在流行的过程中,八团红青褂子不断被时尚化和再时尚化,历经制度化—商品化—文化标识的过程。以苏珊·凯瑟(Susan B.Kaiser)文化回路模式[34]为基础,探讨八团红青褂子礼服标识与商品化的关系,具体如图11所示。由图11可知,八团红青褂子作为构成主体与生产、消费、分销和制约等因素相互关联。

图11 苏珊·凯瑟文化回路模式Fig.11 Susan B.Kaiser model of cultural circuits

3.1 构成主体

八团红青褂子在民国初期流行,其穿着者有名门望族、公使夫人、名媛、明星等新兴社会阶级。八团红青褂子作为礼服标识包含了2种象征意义,即保持现有身份和改变现有身份。其中保持现有身份是对原先社会身份(贵族)的延续,即八团构图的礼服作为被社会认可的身份标识,体现出穿着女性的社会地位;改变现有身份是新兴社会阶级对社会层级提升与经济水平改变的表达。随着社会制度的改变与新兴社会阶级的产生,对以往受制度、宗族等因素影响不能穿着八团红青褂子的普通女性现在也可以自由购买。八团红青褂子满足了人们对高贵身份地位的愿望。

3.2 生产者与销售

随着经济全球化,中国打破了以往自给自足的经济模式,有礼服标签的服装已不再是宫廷、官造的专属,而是逐渐形成小商品生产与大工业连环的经济模式。以八团红青褂子为代表的服饰体现出手工与动力织机的结合,面料多以传统绸、缎为主,延续了家庭式织造、刺绣的传统工艺,而工厂的动力织机可以生产新式面料(作为里料)和花边。从个体至绸厂、行会,体现出八团红青褂子复杂的生产与商业网络。

3.3 消费与分销

从八团红青褂子的生产到推广,政界家眷、名媛、摄影师、记者、时装模特等既是消费者又是分销群体。这一群体起到了“文化中间人”[35]的作用,即向外界传递审美价值、身份价值与消费价值。八团红青褂子的服饰形象在消费与分销过程中不断构建与变化,从最初社会名流认可的礼服,至赋予其商业化的价值,转而又在时尚变化中成为代表传统寓意的文化符号,这一群体构建了八团红青褂子在市场经济中的审美形式与表现形式。

3.4 制约方面

民国服制在社会法规层面制约了八团红青褂子女性礼服形式的发展,服制中对女性礼服形制的要求主要分为上衣下裙与旗袍,对具体的礼服细节并未过多描述,但留存的草案与报刊记录可进一步验证社会法律条例对八团红青褂子女性礼服的影响。如1912年7月临时参议院草案强调女子礼服采用中式,质为丝,色青天,周身加绣饰,裙用红色[36]。1912年10月3日袁世凯公布参议院服制决议案[37]也再一次强调了女子礼服周身加绣饰的服制要求。同时,民国服制对两性做了区别,规定女性礼服尽量维持传统,寓意维持国货之意[6],促进了消费者对传统礼服的穿着与购买。在图案方面, “规定女服褂用蓝色燕尾式,八团花分5等(仙鹤、锦鸡、孔雀、白燕、花卉),裙用红色并在裙摆水浪纹上绣花卉”[38]。八团红青褂子的制作符合相关条例规定,延续汉装上衣下裙的形式且裙为红色,八团图案按照女服规定进行分类,衣服颜色接近深蓝色。

在八团红青褂子礼服标识与商品化关系中,各部分要素相互影响又相互联系,体现出对身份象征的迫切表达、商品经济中对价值的重塑以及传统文化的回望。

4 结语

八团红青褂子可作为社会女性婚礼或出席重大场合的礼服形式之一,在清末至民国时期广泛流行,其历经了满汉服饰文化的交融、服饰流行以及商品化阶段。在清末民国社会转型期,八团红青褂子礼服以极具代表性的八团纹样布局成为高贵身份的象征,深色上衣与红裙的制式化搭配也一度受到社会中上层及新兴社会阶级的追捧。随着社会经济秩序的变化,八团红青褂子逐渐在市场中流通,普通女性也可以购买八团红青褂子。随着八团红青褂子的普及,各地绣庄、织绸厂、行会等商业组织扩大生产与销售,邮局代客贸易的发展也开拓了 八团红青褂子的商品流通方式,形成了设计、销售、邮寄等一体化商业营销模式。同时,杂志宣传、时装表演等服装销售新形式的出现,强化了八团红青褂子的价值性与文化象征性。八团红青褂子在制度化象征逐渐转化到文化标识象征的过程中,形成并保留了具有本土化特点的礼服形式,同时影响着现代服饰设计。