精准资助背景下高校多元资助育人模式的构建

王贝贝,刘海明

一、引言

随着全面建成小康社会进程的不断推进,在高校资助领域精准化开展各项工作也成为新的要求。所谓精准资助,即要求高校在开展资助相关工作时要做到对象精准、力度精准和发放时间精准,全面、准确、及时地把国家学生资助政策落到实处。精准资助具有重要的政治价值、扶贫价值和教育价值,成为高校学生资助工作发展的新趋势[1]。而作为高校资助工作的重要组成部分,资助育人同样被赋予新的使命,也需要达到新的目标。2017年12月,教育部党组印发了《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,其中一项重要内容就是要“全面推进资助育人”,通过资助工作的开展,培养大学生的奋斗精神、感恩意识、契约精神和进取精神。

在精准资助背景下,各高校在资助育人领域开展了各具特色的探索和实践。例如,吉林大学搭建助学实践平台、思想教育平台、就业帮扶平台,通过“三大平台”提升学生实践能力、思想品德,帮助学生能够顺利进入社会;陕西师范大学则从制度、监督、经费、育人、网络这五个方面发力,强调家校联动,注重资助政策宣传,全面提升资助育人效果;西南大学则根据国家相关政策出台了本校《关于进一步加强资助育人工作的意见》,明确指导思想,聚焦工作目标,采取多项措施提升资助育人工作质量。在理论界,近年来关于资助育人的相关研究成果也较为丰富。例如,韩柳红认为应该按照贫困生的需求层次和群体特点,采取有效措施满足贫困学生的各种需求,从而提高资助育人的时效性[2];李义波则在分析高校开展资助育人工作面临的新挑战基础上,构建了经济资助、心理辅导、精神帮扶、学业指导、能力提升“五位一体”的发展型资助育人体系[3];甘诺则将1994年以来高校关于贫困学生的教育和管理分为萌芽、发展、成熟、创新四个阶段,并对家庭经济困难学生资助、心理健康教育、困难生认定、思想政治教育以及就业等五个领域相关研究进行了梳理总结[4]。

根据国家精准资助政策的要求和资助工作本身的特点,高校资助工作的最终目的是发挥其育人功能,保障家庭经济困难学生在顺利完成学业的同时,能够提升其自身的思想水平、道德情操和诚信意识,培养其过硬的心理素质、专业技能和就业能力,从而帮助家庭经济困难学生顺利适应工作环境并承担起家庭责任和社会责任。因此,构建科学高效的资助育人模式,成为新时代对高校资助工作提出的新考验。

二、高校资助育人工作面临的新形势分析

1.精准化开展资助育人成为新的工作要求

在全面脱贫攻坚取得决定性胜利的时代背景下,绝对贫困已经消除,而教育作为阻断贫困代际传递最为有效的方式之一,必将成为全面建成小康社会的重要保障。作为脱贫攻坚的重要一环,高校的资助工作将继续发挥重要作用,为高校立德树人的根本目标奠定基础。资助育人是一项系统工作,在家庭经济困难学生认定、奖助学金发放、各类教育活动开展以及心理关怀等多个方面都具有育人功能。而面对不同的学生群体,不同的育人目的,必须做到精准化资助。只有精准化开展资助育人各项工作,才能保障资助资金真正用于需要帮助的学生,才能真正地使受助学生各方面的素质得到有效提升,才能真正实现“让每个孩子都有人生出彩的机会”。

2.“互联网+”时代的到来为资助育人工作开展提供了新载体

随着网络技术的不断发展,各类新媒体、大数据等技术开始运用到高校资助工作中,“互联网+”为高校开展资助育人提供了新平台。高校可以利用大数据技术实时掌握每个学生日常花费,从而为家庭经济困难学生的认定提供客观支持,杜绝假贫困学生享受各类资助政策,将资助资金用于真正需要的学生身上,实现公平、公正。高校可以利用微博、微信等新媒体,宣传各类受助学生的先进事迹,向学生和家长讲解国家和学校的各类资助政策,发布校内勤工助学岗位和校外实习通知,帮助受助学生能够充分地认知资助工作并有更多的机会锻炼自己、提升自己。

3.新时代大学生的身心特点发生了显著变化

当前,“00 后”已经开始进入大学校园,他们思维活跃、视野开阔、富有创新,更加独立自主,也更加细致敏感。由于多为独生子女,他们在家庭受到更多的关怀和关注,相对来说承受挫折能力较弱,自尊心也更强。此外,由于在网络时代出生和成长,他们善于接受各类新鲜事物和信息,喜欢在网络上发表想法和观点,而人际交往能力则偏弱。大学生所特有的洞察力和感受力均使得他们对外在环境变化感受敏锐,其价值诉求也逐渐由稳定单一向动态多元转变。正因为工作对象身心特点发生了变化,资助育人的工作模式、工作方式必须随之改变,甚至从事资助工作的师资队伍也必须加强学习,提升工作效率。

三、当前高校资助育人过程中存在的问题

从中华人民共和国成立至今,我国高校资助工作大致可以划分为四个阶段:分别为“免学费+人民助学金”阶段(1952—1983年)、人民助学金和人民奖学金并存阶段(1983—1986年)、奖学金与助学贷款相结合阶段(1987—1994年)、“奖、贷、助、补、减”的多元化资助体系形成阶段(1994年至今)。资助工作的不同阶段,对于资助育人的重视程度是不同的。在资助工作最开始的阶段,其目的主要是对困难学生进行经济帮助。随着高等教育规模的扩大和国家对高校资助工作的不断重视,发挥资助工作的育人功能成为新目标。然而,在资助育人推进的过程中,由于工作思路局限、工作队伍不足、工作模式单一,导致资助育人的效果达不到精准化的要求。

1.资助育人的参与主体不足

在高校,资助育人是一项系统性工作,而在高校资助工作过程中参与育人的主体仍旧不够多元与有效。一方面,参与资助育人的主体范围较为狭隘。资助育人工作是项系统工程,需要不同的力量参与进来,需要全方位地为家庭经济困难学生提供发展平台。当前,我国高校资助育人的开展主体以学校为主,家庭和其他社会群体几乎没有参与其中,导致资助工作的育人功能发挥受限,影响育人效果。另一方面,参与资助育人的主体工作积极性较差。在高校中,主要由辅导员、班主任和学生资助管理中心的专职人员来组织开展资助育人工作,他们都承担着繁重的工作任务,因此投入资助育人工作的精力有限,导致无法充分发挥资助的育人功能。此外,由于接受培训和学习的机会较少,资助育人工作人员的业务能力无法得到有效提升,从而影响到他们工作的积极性。

2.资助育人的运行模式单一

高校资助工作的育人功能无法充分发挥的一个重要原因是其开展模式的单一化,缺乏吸引力。同一化的资助模式忽视了个体需求差异,不利于学生能力培养和长远发展[5]。资助育人需要做学生的思想工作,需要通过一定的模式,借助一定的载体,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观,实现物质帮扶和精神帮扶相统一。最初,资助工作重视的是对学生进行经济上的帮扶,随着国家对资助工作育人功能的重视,很多高校都在资助育人模式上进行探索。例如,通过开展征文比赛、励志讲座、榜样学习等主题教育的方式来培养受助学生的感恩意识、成才意识。然而,随着“95 后”“00 后”大学生进入校园,受资助学生的思想特点发生很大变化,一成不变的模式对他们来讲已经失去吸引力,参与其中也只是为了完成学校交代的任务,往往会敷衍了事,资助工作的育人效果较差。

3.资助育人的发展功能尚未充分发挥

经济帮扶是资助工作的基础和前提,解决受助学生的经济问题是高校资助工作的首要任务,然而,高校教育的根本任务是立德树人,实现学生的全面成长。因此,实现受助学生知识层面、道德层面、心理层面、精神层面的全面发展才是资助育人的最终目的。由于受到传统的“重资助轻育人”工作模式的限制,以及资助育人师资队伍力量薄弱、投入不足的影响,现行的高校资助体系中,在关注学生精神成长方面严重不足,忽略对学生价值体系、思维方式、知识结构等综合能力的培养提升,资助育人的发展功能尚未充分体现[6]。此外,当前高校资助育人是由学校负责开展的,学校是资助育人工作开展的绝对权威,教育以灌输式、普及式为主,没有过多关注学生的个性需要,忽略学生的主体地位,导致资助育人工作与学生成长规律不能良好契合。

四、多元资助育人模式的构建

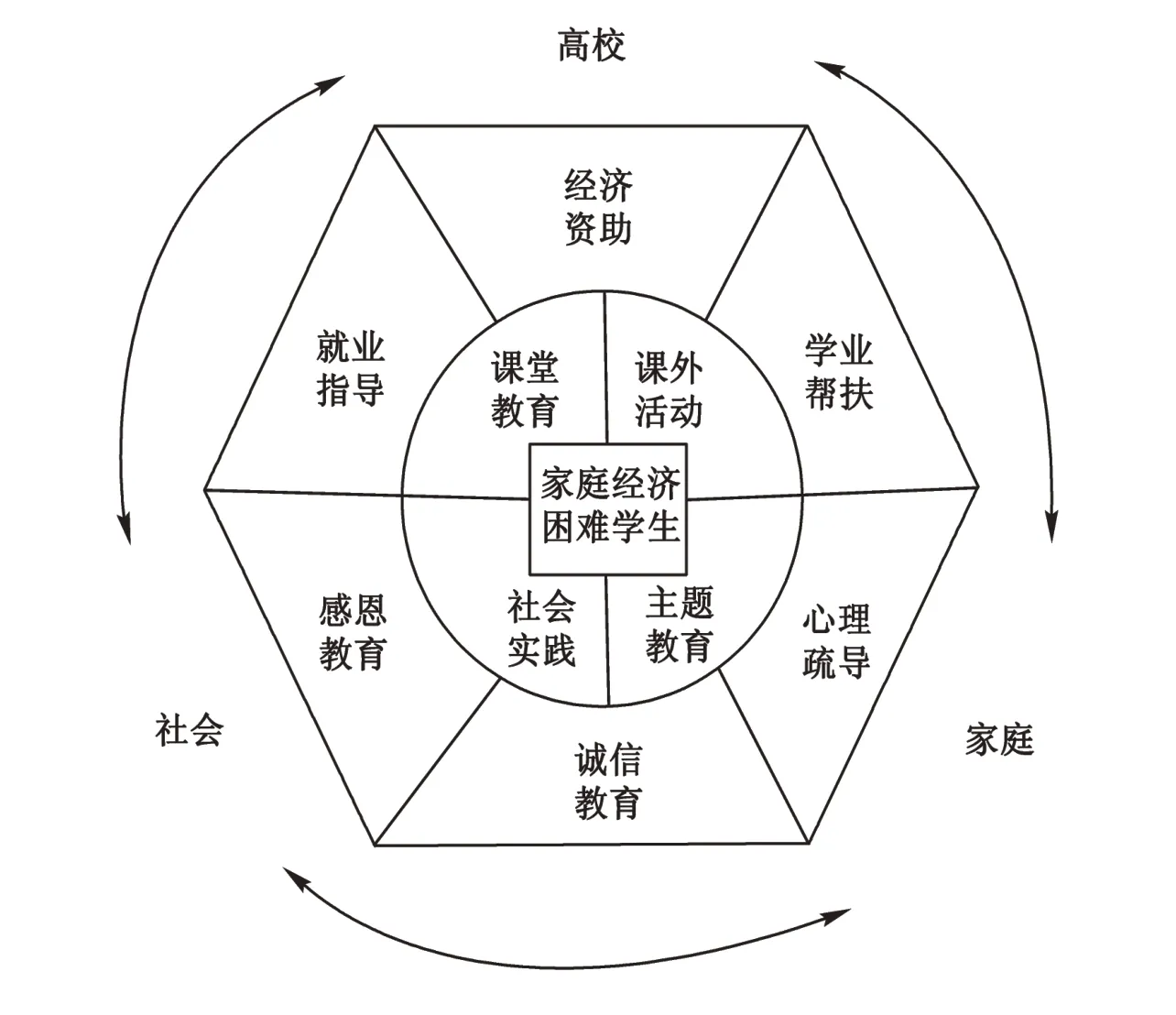

多元资助育人模式是指在传统资助育人工作开展的基础上,构建“全员、全过程、全方位”的育人新模式。根据高校资助育人工作的特点,立足国家开展精准资助的要求,结合新时代家庭经济困难学生的不同发展需要,本着“扶困”与“扶智”、“助学”与“扶志”相结合的原则,本文构建了多元资助育人模式(见图1)。

图1 高校多元资助育人模式

1.资助育人参与主体的多元化

根据全国资助管理中心公布的数据显示,2019年普通高校资助资金中,企事业单位、社会团体以及个人捐助资金仅占总金额的1.28%,而多元资助育人模式恰恰是强调多元化的参与。在资助育人的过程中,始终要坚持以受助学生为主体,发挥高校和家庭的作用,同时鼓励社会力量加入其中。对于高校而言,要始终把立德树人作为资助育人的根本,不断探索家庭经济困难学生的精准化认定、精准化帮扶、精准化提升,保证在资助过程中的公平、公开、公正,使资助资金充分落实到位,在经济、学业、心理、人际交往等多个方面给予学生提供指导。对于贫困生的家庭而言,虽然经济条件有限,但是也应该坚持“家庭是第一所学校,家长是第一任老师”的理念,在日常生活中给予学生更多的精神鼓励,同时,要保持与学校的经常性联系,及时掌握学生的思想和心理动态,做学生的精神支柱。与此同时,多元资助育人模式强调社会资源参与育人工作,鼓励更多的爱心企业、社会团体和个人参与其中,加强与高校合作,为家庭经济困难学生提供社会实践和专业实习机会,提升受助学生的专业技能和就业能力,同时也鼓励社会力量为高校资助工作注入更多经济资源。

2.资助育人涉及维度的多元化

由于受到家庭经济情况的影响,受助学生在学业、心理、人际交往等多个方面往往面临更多的挑战,从而也产生了更为多样的性格特点。家庭净困难学生更希望得到他人和社会的尊重,也更希望自己能够在学业上有所成就,帮助家庭摆脱困境。因此,要提升资助育人的效果,就必须坚持成长型资助,提升资助工作的层次水平。多元资助育人模式就是根据马斯洛需求层次理论,强调多维度提升学生素养:通过经济帮扶,给予受助学生一定的物质支持,从而满足学生生理需求和安全需求,使学生能够安心学习,防止经济困难分散学生过多的精力;通过学业帮扶、就业指导和心理疏导,及时解决受助学生在学业、人际交往、情感、就业等多方面的困难和疑惑,给受助学生更多的专业指导和人文关怀,使受助学生感受到来自学校、家庭和社会的温暖,从而满足学生爱与归属的需求;通过感恩教育和诚信教育,改变学生“接受资助理所应当”的观念,鼓励学生努力学习,提升专业知识和实践技能,培养学生走出校门后能够诚信还款和回馈社会的意识,从而满足学生尊重和自我实现的需求。

3.资助育人开展途径的多元化

多元资助育人模式强调育人工作开展途径的多样化。即,在资助育人工作开展过程中,重视第一课堂的主阵地作用,同时发挥第二课堂的载体作用,多渠道提升育人效果。首先,通过任课教师的课堂教育,向学生宣讲国家的资助政策,感受学校在资助育人方面做出的努力,提升学生对资助育人相关措施的认同程度和参与积极性。其次,通过组织相关的活动比赛,让学生参与资助育人的过程中,并通过奖励的方式提升学生自信心,培养学生的成才意识。第三,通过举办榜样学习会、经验交流会等主题教育,向家庭经济困难学生传播正能量,鼓励他们向优秀的朋辈学习,激发他们努力奋斗的积极性。最后,通过开展专题社会实践活动,为受助学生提供接触社会、了解社会、奉献社会的平台,培养学生感恩意识。

五、构建多元资助育人模式的现实意义

整体看来,多元资助育人模式满足了“三全育人”模式的要求,实现了高校、家庭和社会的三级联动,实现了经济帮扶与精神帮扶的有机结合,同时,也实现了第一课堂和第二课堂的交互联通。多元资助育人模式的推行,对于高校人才培养将发挥重要作用。

1.有利于精准满足学生相关需求

多元资助育人模式的构建,不仅仅是为了持续加大资助育人的工作力度,拓宽工作覆盖范围和规模,更是为了精准识别和满足不同学生的实际困难和资助需求。在识别上,多元资助模式将进一步畅通家庭、学校、政府和社会等多主体间信息资源的沟通渠道,共享学生家庭收入、个人消费、奖助贷等情况数据,可以从多维度、多层次、多标准对学生进行合乎实际的全方位、个性化“资助画像”,避免了信息不对称带来的不确定因素。在实施上,多元资助模式将根据学生个人发展及资助需求的差异性特点,选择实施不同手段、方式的资助工具,并依据互联网技术进行资助动态跟踪和补偿,同时也可以更加注重对受资助学生思想意识、心理健康的关注关怀,确保学生实际需求得到全面和持续满足。

2.有利于提高人才培养质量

有效的资助育人体系,必须以贫困大学生为本,不仅关注他们的物质性需要,而且要关注他们高层次的精神性追求[7]。高校最为核心的任务是立德树人,所有工作的开展都必须以此为出发点和落脚点,多元资助育人模式的推行,不仅在物质上满足家庭经济困难学生的基本需求,而且重视在学业、心理、意识素养等方面对学生进行全面培养,立足于提升学生整体素质,保证家庭经济困难学生在顺利完成学业的同时,能够成为思想品德高尚、心理素质过硬、知识技能扎实的高质量人才。该模式下的资助育人工作也是从全面培养学生、全面提升学生出发,保证每位受助学生均能成长成才。

3.有利于吸引更多的资源参与资助育人工作

大学生的成长成才离不开高校、家庭和社会的共同努力,三者缺一不可。多元资助育人模式强调多方参与,鼓励高校与家庭联动、鼓励高校与企业联动,强调家庭和社会在经济困难学生成长过程中的作用,从而形成高校、家庭、社会共同参与资助育人的良好格局。新时代,资助育人工作绝不是仅仅只由高校承担就能完成,而应该更多地吸引社会力量参与,拓宽资助资金来源渠道,丰富资助育人方式方法。多元资助育人模式的推行,在一定程度上将有利于吸引更多的资源参与资助工作,从而为资助工作发挥育人功能提供更强的动力。

4.有利于提升资助育人工作队伍整体水平

多元资助育人模式在参与主体、涉及维度以及开展途径多样化的背景下,必然会对当前资助育人工作队伍提出更高的要求。因此,从源头上夯实团队基础、提升队伍水平,对于开展好高校资助育人工作人来说正当其时,具有重要意义。面对资助形势和学生特点的显著变化,资助工作队伍需要进一步提升自身的业务水平和专业技能,熟悉了解国家各项资助政策,详细掌握校内资助工作体系,也应具备一定的管理协调和心理疏导技能,用于解决在资助过程中可能出现的各类情况。同时,资助工作队伍也应进一步加强理论研究,善于发现和归纳实际资助工作中的问题困境,积极尝试和探索提升育人工作的有效路径,从而为提升团队工作水平、实际工作成效提供专业支持和理论支撑。

5.有利于进一步维护教育公平

教育公平是社会公平的起点,建立完善的学生资助体系,是推进教育公平的一项重要举措[8]。确保人人都享有平等的受教育的权利和义务,提供相对平等的受教育的机会和条件,教育成功机会和教育效果的相对均等,是教育公平的三个层次。“不让一个学生因为家庭经济困难而辍学”,仅是实现教育公平前两个层次的重要保障之一,而资助工作的育人功能则是实现教育公平所有三个层次的基础。多元资助育人模式强调了资助工作的发展功能,让每一位家庭经济困难的学生都有机会成为栋梁之才。总之,多元资助育人模式的构建,实现了“全员、全过程、全方位”育人的要求,为家庭经济困难学生的成才提供了更为全面的保障,令所有在校学生的成功机会相对均等,这也是精准资助最为本质的要求。