前馈控制护理在PACU全身麻醉患者中的应用

杨英萍 (余江区人民医院手术室,江西 余江 335200)

全身麻醉(全麻)是现在应用较为广泛,也较为安全舒适的麻醉方法,适用于多种手术类型。全身麻醉患者从麻醉状态到完全清醒,以及最后被送回普通病房之前提供良好的密切监测和处理的场所即为麻醉恢复室(PACU)。PACU对促进患者苏醒,保障患者安全发挥着积极作用。大多数全身麻醉患者都会经历一段稳定的麻醉恢复期,随着危重患者麻醉和手术复杂程度的增加,手术的结束并不意味着麻醉的消失和主要生理功能的完全恢复,此外,手术麻醉期间发生的循环、吸入和代谢功能障碍不能完全纠正,麻醉后仍存在各种并发症的风险,特别是术后,由于再分配可导致血浆肌松药浓度回升,结合在一起的肌松药释放到血浆中,导致呼吸再次抑制等致命危险。故在PACU全身麻醉患者中护理安全工作也显得较为重要。前馈控制护理是指对管理活动后果进行预测,并制定防范措施,避免可能将发生的差错,又称预控,是一种质量控制方法[2]。基于此,本次研究就前馈控制护理在PACU全身麻醉患者中的应用效果进行如下分析,旨在为PACU全身麻醉患者寻求更为合适的护理安全措施。

1 资料与方法

1.1一般资料:选择于我院2017年10月~2019年12月接受治疗的全麻手术后入PACU的患者76例,采用随机数字表法分为对照组与观察组。对照组男20例,女18例;年龄25~55岁,平均(43.74±3.11)岁;腹腔镜手术患者32例、开腹手3例、骨折内固定术3例。观察组男21例,女17例;年龄25~56岁,平均(43.79±3.07)岁;腹腔镜手术患者31例、开腹手术4例、骨折内固定术3例。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。经我院医学伦理委员会批准本次研究。

1.2入选标准:①纳入标准:均无意识障碍;均无沟通交流障碍;患者及家属均知晓研究,自愿签署知情同意书。②排除标准:伴有严重精神疾病;合并恶性肿瘤的患者;严重昏迷患者;伴有器官性质病变。

1.3方法

1.3.1对照组:常规护理:患者入PACU后,三方(手术室巡回护士、麻醉医师、PACU护士)进行交接,由PACU护士严密观察患者,密切监测生命体征变化,做好各项记录,一旦病情发生变化,立即通知医师处理,配合抢救治疗。每日更换氧气湿化瓶和吸引器装置,严格遵守消毒隔离制度。严格执行医嘱,做好输血、输液,用药严格查对制度。及时吸痰,保持呼吸道通畅,严格执行无菌操作。

1.3.2观察组:前馈控制护理:①在全麻恢复期,由资深护士作为组员组成护理前馈对照组,讨论、分析、确定躁动、延迟恢复等并发症的高危因素,并制定相应的预防措施。同时,组织组员对PACU日常护理实践中的护理经验予以总结,并制定预防并发症的相关措施;②分析高危因素:检索万方网、维普期刊网、中国知网等有关“麻醉恢复、前馈控制”文章,总结PACU安全问题,包括转运过程中的风险、苏醒期躁动、疼痛、心律失常、苏醒延迟、医院感染,得出全麻患者恢复期危险因素主要为导管脱落、手术创伤引发的疼痛、麻醉药物残留、床位周转快、患者心理应激等;③制定并实施预防措施:对患者进行床旁看护,加床挡,合理约束肢体,妥善摆放,并妥善固定各路导管,避免管道脱落等事故的发生,保证环境安静。符合拔管指征时,应及时拔管;术后患者进入PACU时,护士应持续观察和评估患者的疼痛情况,按医生建议合理用药,疼痛缓解后给予镇静剂,密切观察患者反应,根据医生建议及时调整剂量。加强对护士药物药理学的培训,定期组织培训麻醉、催醒药物药理知识;对患者进行心理评估,对存在的问题予以疏导,与患者沟通,倾听患者的倾诉,指导其树立正确的认知,提高其积极性,减少或避免心理应激反应。

1.4评价指标:①根据医院《自制麻醉恢复室护理质量量表》评价两组护理质量,分为3项要素质量指标(护理安全意识、环境卫生学监测、遵守规章制度)、9项环节质量指标(进出PACU标准、苏醒期气管拔插标准、输液引流安全、复苏指标等)以及三项终末质量指标(PACU滞留时间、苏醒延迟发生率、PACU感染发生率),每项评分1~5分,分值越高护理质量越好。该问卷克伦巴赫系数α为0.817,重测效度为0.803。②统计两组不良事件(意外拔管、躁动、出血、坠床)发生情况。

2 结果

2.1两组护理质量比较:观察组护理质量评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组护理质量对比分)

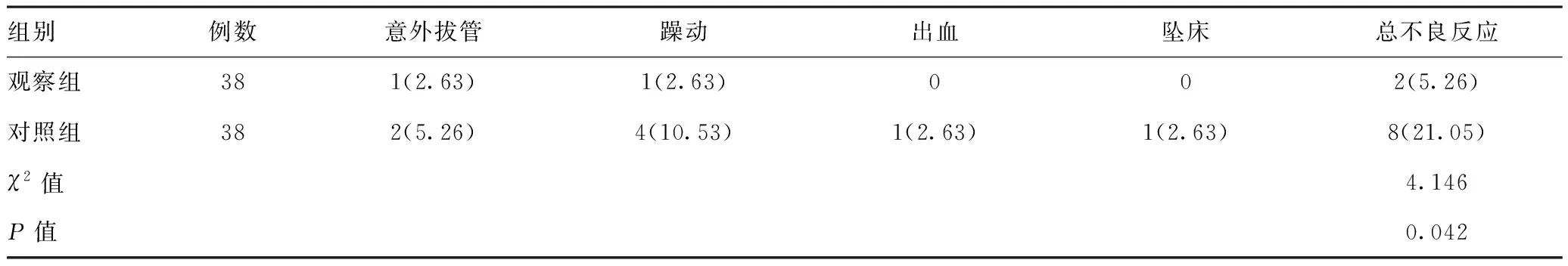

2.2两组不良事件发生情况:观察组不良事件发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组不良事件发生情况对比[例(%)]

3 讨论

麻醉恢复室(PACU)是对麻醉患者严密观察,监测患者各项生命体征,持续治疗直至患者各项指标达到正常的场所,它是麻醉科全过程管理的重要组成部分。麻醉手术后,患者因用药、手术创伤、自身疾病等差异,在术后早期处于各种不同的恢复状态[3]。多数麻醉患者会出现不同程度的恢复不全、乏力、易怒、疼痛等情况,容易出现体温过低、血压升高或下降、呼吸障碍、呼吸抑制等并发症,可能威胁患者术后康复。手术和麻醉在某种程度上会干扰人体正常的生理,特别是术前情况比较差、接受全麻或者大型手术的患者,术后可能发生麻醉未完全清醒、呼吸循环功能不稳定的情况,故术后由专业人员实施持续监护护理尤为必要。

在麻醉恢复过程中,患者的情况并不稳定,与诱导时一样具有高风险,临床常规护理并不能满足患者的需求。前馈控制是一种质量控制方法,即总结问题产生的原因,制定有针对性的干预计划,具体体现操作者的思想和行为。本研究中,与对照组相比较,观察组护理质量评分较高,不良事件发生率较低,表明前馈控制护理可提高PACU全麻患者护理质量,降低不良事件发生率,值得使用。前馈控制是通过控制影响因素,将隐患解决在萌芽阶段,以减少不良事件的发生[4]。临床中,影响护理质量的因素包括护理人员安全意识、工作态度、专业知识、技能水平等。在前馈控制护理中,通过建立前馈控制组,明确组员的工作职责和内容,讨论分析全麻患者并发症的高危因素,并实施针对性预防措施,以达到高危因素的早期预防[5-6]。麻醉恢复室中应用前馈控制护理,可以促进护士严格执行相关规范和制度,增强护士的风险防范意识及各项操作的规范性和自觉性;通过严密的监控和有效的护理,及时发现并处理安全隐患,发挥前馈控制作用,减少/消除不安全护理行为的发生,降低不良事件发生率,提高护理质量[7-8]。但需要注意的是,前馈控制护理应用于PACU全麻患者,虽对麻醉、康复、康复室工作人员予以思想教育,护理人员专业知识、操作技能均得以提高,但除加强监督管理外,该护理方案的制定与推广也是一项长期而不可松懈的任务[9]。

综上所述,前馈控制护理可提高PACU全麻患者满意度,降低不良事件发生率。