ARDS患者俯卧位通气对改善氧合状态的作用

刘秀华 (湖北省十堰市郧阳区人民医院护理部,湖北 十堰 442500)

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是由肺内或肺外病变引起的临床综合征,其特征为顽固性低氧血症,并且因其高死亡率而引起了广泛关注。而且ARDS病变明显具有重力依赖性和异质性。目前,ARDS临床治疗的主要手段是机械通气,临床研究显示合适的通气策略可以在一定程度上影响ARDS患者的重力依赖性和异质性,并显著降低患者死亡率。本文选取我院2018年4月~2020年4月内收治的50例ARDS患者,分析探讨采用俯卧位通气对改善氧合状态的作用,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:选择2018年4月~2020年4月收治的ARDS患者50例,将其分为对照组和观察组,每组25例。对照组男14例,女9例,年龄18~65岁,平均(69.32±2.36)岁,平均体重(62.3±4.6)kg。观察组男13例,女12例,年龄18~65岁,平均(69.22±2.26)岁,平均体重(62.5±4.2)kg。两组患者临床资料分析后显示,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者均对该研究给予完全知情同意并签署知情同意。本研究经我院医学伦理委员会批准。纳入标准:①符合《急性呼吸窘迫综合征(ARDS)分期诊断标准》[1]中对于急性呼吸窘迫综合征的诊断标准;②年龄<65周岁;③签署知情同意书。排除标准:①合并心肝肾等重要器官功能障碍;②精神障碍者;③有俯卧位通气禁忌证者;④未签署知情同意书。

1.2方法:对照组患者采用常规机械通气:仰卧位,并将患者信息输入呼吸机,通气和吸入氧气浓度保持在40%~50%,持续时间10~20 h。通气后,对患者进行血气分析,并根据分析结果调整各项指标,通气量应与A/C模式保持一致。观察组患者在俯卧位进行机械通气:处于俯卧位,其他方法,程序和标准与对照组相同。通气期间每5小时监测一次患者的皮肤状况,如果有不适,及时进行适当的肿胀治疗,暂时改换为仰卧位1 h,然后恢复俯卧姿势。

1.3观察指标:①通气后的总有效率。显效:呼吸功能恢复正常,临床症状消失;有效:呼吸功能及临床症状有明显改善;无效:呼吸功能无改善,临床症状无改善甚至加重。总有效率=(显效例数+有效例数)÷总例数×100%。②通气前后氧分压(PaO2),二氧化碳分压(PaCO2),血氧饱和度(SpO2),氧合指数(PaO2/FiO2)等氧合相关指标[2]。

2 结果

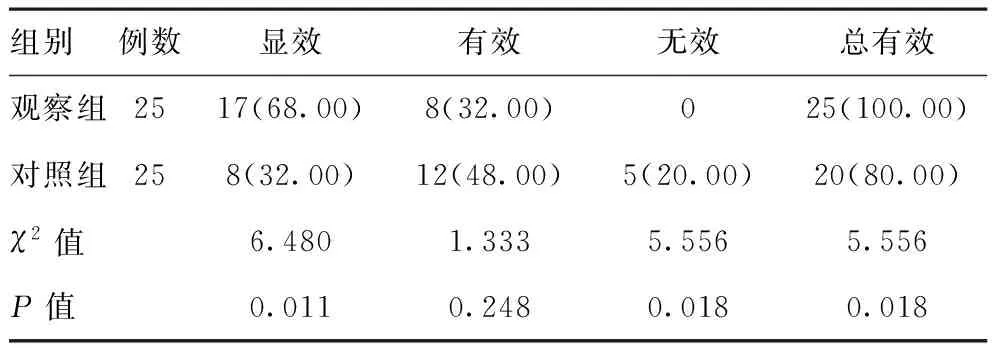

2.1两组患者通气后临床疗效对比:观察组的治疗总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较[例(%)]

2.2两组患者通气前后氧合相关指标对比:通气前,观察组和对照组的二氧化碳分压(PaCO2),血氧饱和度(SpO2),氧分压(PaO2),氧合指数(PaO2/FiO2)指标无明显区别,差异无统计学意义(P>0.05);通气后,观察组的各项指标明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后氧合相关指标比较

3 讨论

ARDS是由肺部或肺外部病变引起的炎性反应,过去,医务人员认为ARDS患者的肺损伤分布均匀,但是近年来,研究人员发现ARDS病变存在重力依赖性和异质性,且肺间质弥漫性水肿,肺部自重显著增加[3-4]。另外,大量临床研究发现,ARDS患者的心脏比健康人的心脏大,在采用俯卧位通气后,ARDS患者在肺心自重的影响下,血流在肺中重新分配,背侧血流减少,胸骨侧血流增加,氧合状态得到明显改善。

ADRS发作可以是快速的或缓慢的。不管最初的病因如何,ARDS的临床表现都有其独特的发展规律。安辉等人的研究[5]指出,典型的临床过程可分为四个阶段:①损伤期间:受伤后约4~6 h。主要临床表现为原发疾病,可能会出现轻微的呼吸增加,但没有典型的呼吸窘迫,胸部X线片上未发现阳性结果;②相对稳定的时期:受伤后约6~48 h。积极治疗基础疾病后,患者的循环功能得以稳定,并逐渐出现呼吸困难,呼吸频率>30次/min,并且出现过度通气,PaCO2降低的情况。但是肺部症状并不明显。X射线胸片显示肺纹理增加,模糊和网孔浸润,提示血管周围液体积聚增加和间质性肺水肿;③呼吸衰竭期:损伤后约24~48 h。呼吸频率增加,最高(35~50)次/min。X线胸片显示,两肺的散布斑块状阴影显示出毛玻璃样变化,显示支气管扩张。可能伴有静脉阴影扩大。由于低氧血症引起的过度换气,PaCO2降低,并发生呼吸性碱中毒[6-7];④最后阶段:极度呼吸困难,嗜睡,昏迷。X线胸片显示融合成较大的浸润阴影,有明显的支气管扩张迹象。由于呼吸肌疲劳和混合酸中毒,出现循环功能障碍。关于实验室检查和辅助检查:①X线胸片:早期可能没有异常,也没有轻微的间质改变,这表现为肺纹理增加,边缘模糊,随后出现斑块,甚至融合成大块的毛玻璃或固结浸润。它的演变过程符合肺水肿的特征,该现象迅速且多变;②动脉血气分析:根据动脉血气分析和吸入的氧气浓度,可以计算出肺氧合功能指数,如肺泡-动脉氧分压差,肺分流,呼吸指数,氧合指数等指标有重要的意义;③心脏超声检查和Swan-Ganz导管检查:帮助确定心脏状况并指导治疗。可以通过插入Swan-Ganz导管来测量肺毛细血管楔压(PAWP),这是左心房压的可靠指标[8-10]。

一些新生儿受到一些先天因素的影响,如母亲的糖尿病,非高血压性肾脏疾病等,以抑制胎儿的肺成熟,缺乏肺表面活性剂以及在出生后数小时内呼吸增快等急性呼吸窘迫现象出现。成人呼吸窘迫综合征通常发生在原发性疾病的发展中,如败血症,严重的外伤,休克,吸入和过度补充体液,表现为呼吸窘迫,经常易怒,焦虑,出汗等[11-14]。

吴池信等研究[15]结果显示,PaO2在俯卧位通气后上升约40 mm Hg(1 mm Hg=0.133 3 kPa),而常规通气上升约10 mm Hg,且观察组SpO2、PaO2/FiO2水平高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);通气后观察组CVP、MAP水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

为了进一步研究俯卧位通气对ARDS患者血流动力学的影响。我院选取外科重症监护室收治的50例ARDS患者作为研究对象,结果显示,观察组的治疗总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),通气前,观察组和对照组的二氧化碳分压(PaCO2),血氧饱和度(SpO2),氧分压(PaO2),氧合指数(PaO2/FiO2)指标无明显区别,差异无统计学意义(P>0.05);通气后,观察组的各项指标明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),且俯卧位通气的 ARDS患者的PaO2明显比仰卧位通气的ARDS患者升高,即俯卧位通气能够和改变ARDS患者局部跨肺压,重新分布肺内通气,增加肺容积,大幅改善氧合状态。

综上所述,针对急性呼吸窘迫综合征(ARDS)患者,采用俯卧位通气对改善氧合状态的作用良好,治疗总有效率得到提高,值得临床推广应用。