公共文化视角下城市地标符号语义演变研究*

——以建国70 年广州地标分析为例

肖 竞,杨亚林,吕 妍,胡中涛,曹 珂

引言

城市地标是城市建成环境中标志性自然景观、建构筑物、人文雕塑的统称。其由特定时期特定人群选择、建造而成,是城市地域文明和时代精神记录的空间文本[1]。因景观视线、场所空间和使用功能的广泛公域性、共享性,城市地标在市民公共生活建构、公共仪礼育化、公共价值引导、集体记忆存储以及城市人文品格与精神气韵塑造等方面均具有重要影响力,是城市中典型的公共文化景观。为此,本文从城市公共文化视角出发,运用建筑符号学理论,建构用于城市地标公共文化价值解析的符号语义分析方法;并以广州为例,解析其1949~2019 年城市地标在公共文化层面的符号语义演变过程。

1 城市地标的公共属性及其符号语义

关于城市地标的研究由来已久,K ·林奇与A·罗西均在其代表论著中强调了地标建筑在空间形态方面之于城市的重要意义,将其视为主体感知、理解城市的关键意象要素[2,3]。传统城市地标研究多以佐证、服务建筑与城市设计为导向,或从建筑史学、美学视角分析地标的类型特征与风格源流[4];或从城市空间、景观结构的角度,探索城市设计中建筑地标的形态表现与设计方法[5]。上述研究虽亦涉及地标意象分析,但多从形态表层与感性认知出发,尚未对城市地标的社会价值与公共文化意义有深入探讨。

另一方面,“符号学”(Semiotics)是研究“符号本质、符号意义以及符号与人类活动关系”的学科[6,7],其概念最早由瑞士语言学家F·索绪尔提出[8],1950~1960 年代由U·艾科、C·詹克斯等学者将其拓展到建筑研究领域,提出技术符码、语言符码、语义符码三大建筑符号表意分析要素[9],后被引入国内学界,引起广泛讨论[10-12]。但前人研究主要聚焦于建筑本体形态、空间特征的符号象征与意义表达,并未从建筑与城市关联的整体视角,从地标的社会属性、公共属性层面进行符号意义的挖掘和价值探讨。为此,本文着重从公共文化视角,将城市地标的多元社会属性(区位、权属、称谓等)纳入到以空间形态为主线的既有建筑符号学研究框架,以拓展其符号语义的研究维度与要素。

2 公共文化视角下城市地标符号语义研究

从公共文化视角探索城市地标的符号语义,具体以样本选取、时段划分、要素解析为操作步骤(图1)。

图1 公共文化视角下城市地标符号语义研究方法框架

2.1 研究样本选取

本研究重点关注城市地标的公共文化价值,样本选取须考虑地标对象在城市文化与社会生活中的公共影响力,具体从认知公共性、价值公共性与功能公共性三方面判别:(1)通过对新闻报道、机构评选、研究文献、历史档案的查阅和市民问卷调查,综合政府、公众、专家多方观点,筛选、确定公众熟识的地标样本;(2)遵循价值公共性优先原则,优先选择与城市发展重大历史事件、人物相关联的城市新建标志性建构筑物和标志地段与更新改造建筑;(3)从功能公共性角度,从展会接待、商贸办公、文体活动、交通工程、游憩纪念五类与城市公共生活关联密切的功能类型出发,梳理、筛选样本对象。

2.2 语用时段划分

城市地标的空间形态与社会属性特征在不同时代背景下会产生不同的符号指涉意义和公共文化影响,其语义研究需引入时间变量,划分解析“语用时段”。具体可通过“时区聚类”的方式识别地标样本的历史时段分布,再结合“年代断代”法[13],确定样本地标公共文化意义解析的语用时段。

2.3 语义要素解析

最后,根据城市地标的公共文化影响及其信息承载、传递方式差异,本文提出区位、类别、权属、风貌、称谓五类地标符号语义要素和发展观念、话语主体、价值导向、审美准则四类城市公共文化价值解析要素,分别作为地标符号语义研究的“能指”和“所指”,关联分析两者内在的指涉逻辑,具体操作如下:(1)以旧城、新区、新城为特征因子,查考地标在城市空间中的区位分布,关联解析不同时期城市发展观念差异[14];(2)以政治、文教、交通、商贸为特征因子,查考不同时期城市地标的功能类型差异,关联解析相应时期城市发展观与价值导向的变化[15];(3)以公营、私营、外资、股份为特征因子,查考地标的产权归属,关联解析其空间话语权力主体;(4)以传统、现代、规制、有机为特征因子,查考地标风貌特征,关联解析城市公共审美准则、理念;(5)以规训、生动、写实、写意为特征因子,查考建造、使用者对地标的称唤方式,关联解析社会公共文化价值观念的导向逻辑。

3 1949~2019 年广州城市发展与地标演变阶段划分

依照前述方法,文章选取广州1949~2019 年125 处地标样本1),梳理归纳出其70 年演变的四个特征衍化阶段(图2)。

图2 1949~2019 年广州城市地标的阶段划分与典型范例

3.1 建国初期政治立场宣示(1949~1967 年)

1949年,中华人民共和国成立,广州城市发展以恢复建设为总基调,围绕凝聚社会人心、营造和平环境、团结发展力量、树立民族信心等目标开展建设,城市地标在设计建造方面处于技术追赶和风格创立期,诞生出一批革命纪念、友谊象征、民主宣示和奋强慰勉类建筑:(1)为纪念广州解放和追思革命先烈,更名“中华路”为“解放路”,完成了解放广州纪念像、孙中山纪念像、鲁迅纪念馆、广州起义烈士陵园等纪念性雕塑、墓园的建设;(2)为宣喻中苏友谊,兴建了中苏友好大厦、友谊剧院、友谊商店等公共建筑,并将国民行政院改造为“广东迎宾馆”;(3)为宣示民主政治理念和丰富人民群众文化生活,新建了越秀山体育场、市少年宫、广东省博物馆、广联礼堂、五羊石像等具有地方特色的城市文体场馆、会堂和雕塑;(4)为提振人民图强奋进信心、彰显新生政权治理能力,先后重建、修复了战争时期被毁南方大厦和海珠桥,建成了在技术标准、施工水平、行业见证等方面具有时代意义的华侨大厦、大北立交、广州宾馆和中山一院工字楼。

3.2 改革开放期经济发展助力(1974~2005 年)

1960s 后期至1970s 初,广州城市建设因无产阶级文化革命陷入停滞,直至1974 年“文革”结束前夕重新揭开发展新篇,进入改革开放与市场经济探索期。该阶段,广州围绕招引商资、促进交流、发育市场、融聚资本等目标建造出一批商务接待、口岸管理、百货零售和金融办公类地标,建造技术与风格接轨国际:(1)在以招引商资带动城镇化发展的初期战略指引下,先后建成白云宾馆、白天鹅宾馆等涉外星级酒店,成为城市对外招商的公关名片;(2)伴随开放步伐加快,于1974 年建成广州火车站(车站于1979 年开通香港班列)和广州流花展贸中心,并屡次扩建了白云机场;同时,为加强珠江两岸联系,新建了海印、洛溪大桥等跨江桥梁。上述地标共同见证和加速了广州的开放交流,推助了城市经济发展;(3)伴随商品市场发育,先后建成白马大厦、海印广场、天河城广场、北京路步行街等小商品市场、购物商城和商业步行街,反映出市场经济对城市生活的全面影响[16];(4)伴随贸易与证券市场的发育,相继建成国际、中信、广发银行、南方证券大厦等经贸办公与金融证券大楼,成为彼时城市人资汇集中心。

3.3 国际化时期城市品牌营销(2006~2015 年)

进入21 世纪后,广州城市建设受金融与官僚垄断资本力量[17]影响,以国际化空间生产和城市营销为导向,围绕大事件响应、文化表现和资本炫示等目标建设了一批释放强盛讯号、加速名望提升、炫示发展实力的地标建筑,建筑风格夸张怪诞,建造技术世界领先[18]:(1)为承接广交会、全运会、世乒赛、亚运会等国内外大型会议、赛事,完成了琶洲会展中心、白云国际会议中心、新白云机场、亚运城体育场馆等现代博展、交通和体育建筑的建设[19,20];(2)为营销、展示城市形象,城市政府斥巨资邀请知名设计师与工程团队设计、建造了广州大剧院、广州塔、省博物馆、图书馆新馆等营销型文化建筑;(3)随着全球资本向广州的快速汇集,合景大厦、太古汇、广晟国际、周大福中心、保利天幕等摩天楼与商业巨构建筑实现了资本意志的空间堆积,并带动珠江新城建设,成为广州城市拓展、重构的空间触媒。

3.4 后城市化转型期流量孵化促引(2015 年后)

在亚运会将扩张性空间生产模式推至增长极限后,广州城市营销与空间生产逐渐进入“后国际化”时期,地标建设转向拼贴化、日常化、叙事化方向[21],一批以时尚创意、经典重现、特色挖掘为导向的网红地标被政府与网络新媒体有组织地推介到大众视野中:(1)扉美术馆、柱美术馆、文立方等小品文博建筑和太古仓、渔人码头、TIT 创意园等更新创意空间被打造为网络时代城市空间的“流量IP”;(2)岭南印象园、曼谷园、PINKSTAR 艺术空间等地域、异域、奇幻经典地标先后建成,在流量经济“反衍式”空间生产逻辑下,成为与特定粉丝群体消费情结“绑定”的订制商品;(3)猎德大桥、海珠桥、石围塘火车站等潜藏城市景观基因的历史建筑,在新兴社交媒体的发掘、宣传下,成为大众文娱的“解构素材”与“注意力经济”的促生媒介。

4 公共文化视角下广州城市地标的符号语义演变解析

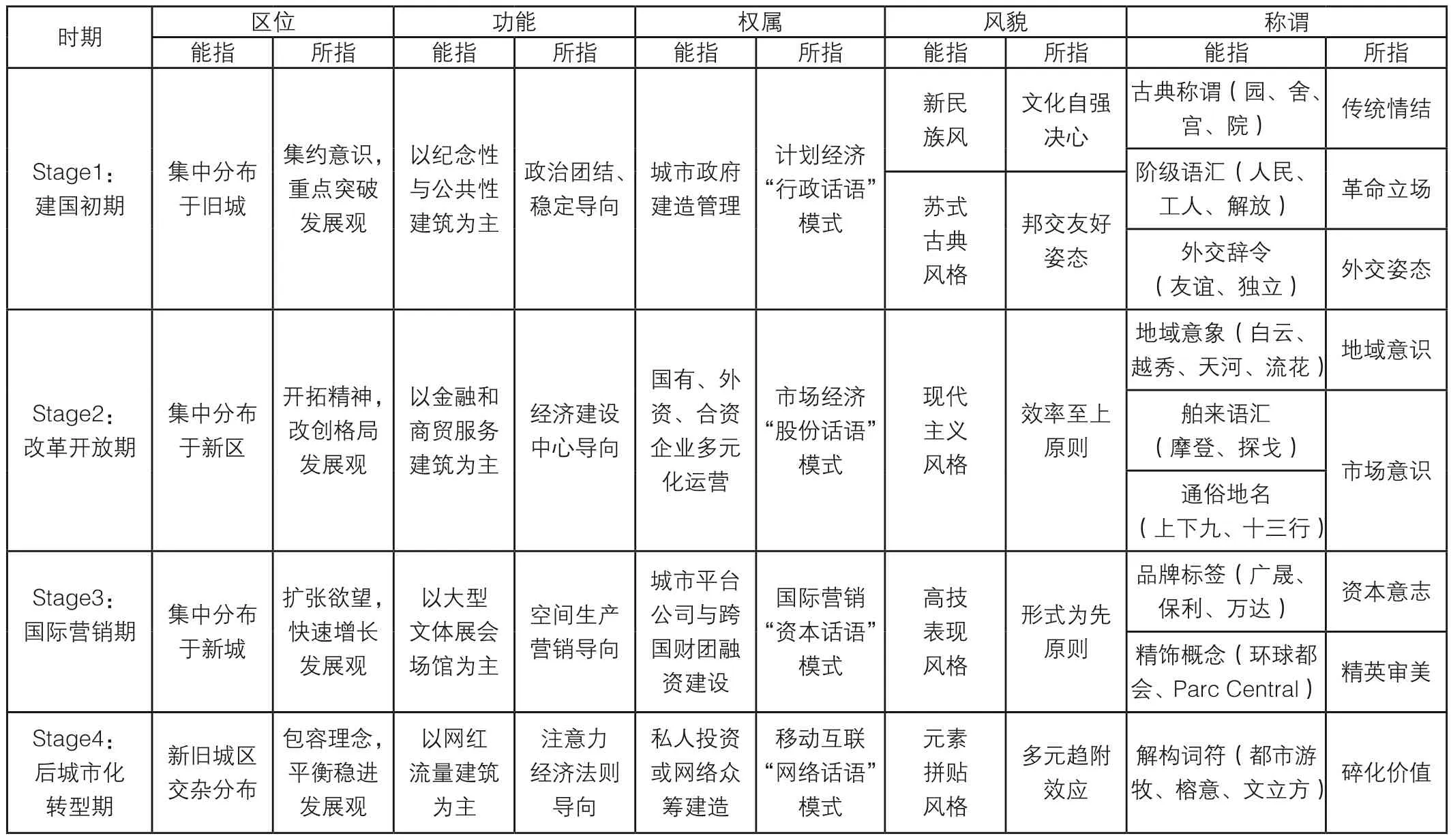

在发展历程与演变时段分析基础上,本节结合广州城市地标特征属性的五要素对其1949~2019 年符号语义的演变进行系统解析(表1)。

表1 广州城市地标公共文化语义的符号要素解析

4.1 区位语义变化

1949年以来,广州城市地标的区位特征不断变化,反映出不同时期广州城市建设重点突破、改创格局、快速增长、平衡稳进的发展战略导向:(1)建国初期,地标主要分布于越秀、荔湾老城,以东风、解放路为轴,与1952~1961 年广州11稿总规方案规划重心一致,反映出恢复发展期城市集约收缩的指导思想;(2)改革开放时期,地标分布重心东移,向东山口、天河CBD 等城市新区聚集,同时在白云山、越秀山、环市路、江南大道等区域形成节点,与1972~1984年3 轮总规布局相符,反映出该时期广州通过空间拓展承接外来投资和产业的建设导向;(3)国际化时期,地标分布集中于珠江新城、奥体中心、大学城等区域,与1996、2001 两版总规“南拓、东进”建设方针吻合,是城市空间生产的重要引擎,折射出该时期广州城市建设的扩张态势[22];(4)后城市化时期,地标分布呈现新旧城交错的特征,一方面于越秀、荔湾、天河等区持续聚集,同时于海珠、白云、黄埔、番禺等区离散分布,反映了城市新区拓展与旧城更新同步的包容稳进发展理念(图3)。

图3 1949~2019 年广州城市地标分布特征与功能类型演变

4.2 功能语义演替

1949 年以来,广州城市地标功能先后经历四次结构性调整,分别指涉出相应时期城市以政治稳定、经济增长、空间营销、流量导引为目标的4 种不同发展理念:(1)建国初期以纪念性与公共性建筑为主,为战后恢复建设和宣喻国家、城市政治立场服务;(2)改革开放期以金融和商贸服务建筑为主,为推助城市对外开放和市场经济发展而建造;(3)国际化时期以大型文体、展会场馆、摩天楼为主,为官僚与金融垄断资本吸聚全球目光、营销空间品牌而建造;(4)后城市化时期以网络引流为目的,为城市、地区提升社会关注、获取流量价值服务。

4.3 权属语义更迭

1949 年以来,广州地标的权属关系不断变更,反映了行政、股份、资本、网络四种话语模式在城市空间生产过程中的阶段权力演替:(1)建国初期,中苏友好大厦、越秀山体育场、广联礼堂等地标多由国家、城市政府决策和拨款建造,由人民参与共建,由政府机构管理维护,折射出我国民主集中的制度特色;(2)改革开放期,地标建设、运营主体日益多元化,既有政府出资建造运营的白云宾馆、天河体育中心、南越王博物馆等公共建筑,又有白天鹅宾馆、天河城广场、广东国际大厦等由企业建设、管理或政企联合、公私合营的商业地标,产权关系包括国有、集体所有、外资、中外合资等多种类型,反映出该时期市场力量的兴起壮大;(3)国际化营销期,建造、运营主体进一步转变:广州大剧院、广州塔、图书馆新馆、亚运会场馆等文体地标由城市政府下辖平台公司融资建设;合景大厦、广晟国际、周大福中心、柏悦酒店、康莱德酒店等摩天楼建筑则由合景泰富、广晟地产、周大福、凯悦、希尔顿等境内外跨国财团投资建造,反映出政企边界的消融和资本力量的聚合;(4)后城市化时期,在保利天幕广场、K11 购物中心等财团地标持续建造的同时,53 美术馆、扉美术馆、不提民宿等以私人投资和网络众筹方式建成的网红地标数量攀升,折射出跨境资本与民间资本在后现代城市空间生产格局中的角力。

4.4 风貌语义衍化

1949 年以来,广州城市地标的风貌特征持续演变,反映出各时期城市文化自强、外交宣喻、效率至上、形式为先和多元趋附的价值导向:(1)建国初,岭南建筑大师莫伯治设计的北园、南园、泮溪三大“园林酒家”、山庄旅舍和雕塑大师尹积昌创作的五羊石像等城市地标充分体现了传统文化与现代风格的融合。“缩龙成寸”的园林设计手法和重檐屋顶、琉璃瓦面、五羊题材等地域、传统元素折射出城市醇厚、质朴的文化底韵[23]。同时,革命历史博物馆、中苏友好大厦、友谊剧院等地标外形宏伟、造型端庄,以古典柱廊、镏金五星为装饰题材,体现了新民族风格与苏式古典风格的融合,反映出解放初期社会主义建设昂扬奋进的时代精神;(2)改革开放期,在市场经济效率、诚信价值基调下,广州城市地标以现代主义风格为主:白云宾馆、白天鹅宾馆、广东国际大厦等通过简洁体量收分与节奏控制塑造形体美感,无过多矫饰[24]。同时,伴随消费文化、时间观念、个体意识萌芽,旋转餐厅、大厦钟塔、模块单元等功能性景观元素成为建筑形体装饰的重要语汇。西汉南越王博物馆、广东美术馆、星海音乐厅等文化地标则出现了以建筑空间、形体、材质象征表达历史、美术、音乐主题的手法[25];(3)国际化时期,受新技术与“注意力经济”法则影响,以城市营销为目标的广州地标以本土特色元素与时代科技表现为风格基调,创造出琶洲会展中心、广州大剧院、广州塔、省博物馆、奥林匹克游泳馆等造型独特的公共建筑;同时,权力透明性与资本流动性等议题促成玻璃幕墙与自由曲面等表皮处理方式的广泛应用,资本财团的品牌徽标亦广泛成为希尔顿、W 酒店和太古汇广场、K11 艺术购物中心等商业地标的装饰元素;(4)后城市化时期,为适应网络世界的多元审美观,53 美术馆、粉红之星等网红地标在形体风貌与空间氛围营造上呈现出主题化趋势;为适应“空间平面化”的网络传播方式,石围塘车站、猎德桥、海珠桥、东风路等城市交通地标相继进行景观整饰;扉美术馆、永庆坊改造则在风貌塑造方面突出日常性与公共性主题,体现了城市文化观从“精英导向”向“大众趋附”的转变。

4.5 称谓语义易换

1949年以来,广州地标命名方式呈现阶段变化,反映出不同时期城市公共文化以传统情结、革命立场、外交姿态、地域意识、市场意识、资本意志、精英审美、碎化价值为导向的观念演替:(1)建国初期,“园、舍、宫、院”等古典称谓、“越秀、海珠、五羊”等地域意象、“人民、工人、解放”和“友谊、独立”等政治、外交辞令在地标命名中高频出现,反映出该时期民族意识和社会主义、国际主义价值观的主导;(2)改革开放期,白云、白天鹅、流花等从地域人文景观中提取的点睛意象成为商贸、接待类地标命名题材,反映出城市地域意识的延续;而摩登百货、世贸中心等具有时尚弄潮气息的舶来称谓和十三行大厦、上下九步行街等通俗地名相映成趣,成为商业地标的主流称谓;(3)国际化时期,地标称谓的品牌意识觉醒,广晟、太古、保利、希尔顿等财团名称直接成为该时期广州地标的代名词;同时,广州电视塔、广州大剧院、珠江城大厦、广东省博被唤作“小蛮腰、UFO、橡皮擦、月光宝盒”等坊间昵称,则反映出精英意识主导的国际化营销与地方民众日常生活脱轨,导致两者语义象限的分离;(4)后城市化时期,花城往事、文立方、扉美术馆等一批具有印象派、解构主义、极简主义的个性化名称拓展、丰富着广州地标的称谓语汇,体现了网络审美“新、奇、异、趣”的价值导向。

结语

公共文化对城市市民科学文化与思想道德素质的育化、城市社会认同感与凝聚力的培育以及经济发展软实力的提升均具有基础性支持作用。城市地标作为城市中重要的公共景观、公共空间与城市的公共生活、公共审美、公共价值导向紧密关联。为此,本文建构出基于公共文化视角的城市地标符号语义研究方法,提出区位、类别、权属、风貌、称谓五大地标符号语义解析要素和发展观念、话语主体、价值导向、审美准则四类城市公共文化解析要素,以求深入探讨城市地标的公共文化意义与影响。在此基础上,文章以广州1949~2019年城市地标为例,以建国初期、改革开放、国际化营销、后城市化转型4 阶段划分方式,分时段、分要素地系统解析了其公共文化符号语义的演变过程。研究发现:广州建国70 年来公共文化发展受经济因素影响显著,总体呈现出自由化、功利化、世俗化趋势,具体表现为:发展导向在开拓、跃进、稳健思路的周期性更迭中扩张意志逐渐抬头;话语主体在政府、市场、资本、民众的博弈调整过程中呈现出权力意志下降(但仍保持统治力)、自由意志上升的态势;价值导向呈现出和平、纪律、朴实、崇高向竞争、自由、个性、世俗转变的趋势;审美准则方面则相应反映为传统、古典、规制建筑风格向现代、奇异、拼贴风格的转向。上述内容可为我国当代城市公共文化研究提供参考。后续研究将进一步通过跨区域关联与统计分析方式,建立我国城市地标公共文化影响与符号语义的比较分析框架,揭示不同城市公共文化空间发展演变历程的共性与差异。

图、表来源

图1:曹珂绘制;

图2:杨亚林、吕妍绘制;

图3:杨亚林、胡中涛绘制;

表1:肖竞绘制。

注释

1)样本选取依照建国初期、改革开放、国际化时期、后城市化时期四个时间阶段,从荔湾、越秀、海珠、天河四区和白云、黄埔、番禺部分区域范围内,初选出150 处样本对象。在此基础上,依据认知公共性、价值公共性与功能公共性三原则,结合相关研究、《广州日报》等媒体报道和网络问卷调查,从上述样本中进一步筛选出125 处地标作为最终研究对象。