基于仿真模型的社交网络辟谣效果研究

廖圣清,方 圆

谣言的盛行往往带给社会负面影响,如何扑灭谣言也就至为重要。纵观现有谣言研究,谣言传播研究多,辟谣传播研究少;而且,辟谣传播研究,多将谣言、辟谣信息视作两类独立信息,仅从辟谣信息属性探究辟谣信息扩散,虽然辟谣传播与谣言传播紧密相关,但鲜有将二者关联考察。本研究,将独立信息级联模型作为理论基础,提出谣言、辟谣信息交互传播的理论模型,基于真实的微博网络数据进行数值仿真,从信息传播过程理论视角,考察辟谣的发布时间、发布者、发布内容等主要因素对社交网络辟谣的影响,试图揭示谣言和辟谣信息交互传播的机制。

一、研究模型

Allport和Postman开创了谣言研究的先河,将谣言定义为一种“与特殊事件或时事有关,通过口口相传的形式在人与人之间传播,但由于未经证据证实而缺乏确切性”的信息,提出了“谣言的流通量=事件的重要性×事件的模糊性”这一经典谣言传播公式[1]。

基于复杂网络的谣言传播模型研究,起源于20世纪60年代。Daley和kendall通过对比谣言与流行病,提出了基于SIR病毒传播模型的DK谣言传播模型:个体被分成未听过谣言者、谣言传播者、听过不传播者,并在一定概率分布下转换角色[2]。Maki和Thompson对DK模型的传播规则进行修改,构建了MT模型[3]。然而,这两个模型,均未考虑网络的拓扑结构对谣言传播的影响。

Zanette首先将复杂网络理论和拓扑结构研究运用于谣言传播研究,将网络人群分为谣言易染、感染、免疫三类,建立了基于小世界网络的谣言传播模型,确定了谣言传播的临界值[4]。Moreno等人对基于无标度网络的谣言传播动力学方程组进行了修正,把传播人群分为未听过谣言者、谣言传播者和听过谣言但不传播者,并证实网络的均匀性对谣言传播动力学机制产生影响[5]。这两个模型,分别阐述了谣言在小世界和无标度网络模型下的传播机理,成为谣言传播模型的研究基石。

相比成本较高、准确度难以保证的传统研究方法,计算机仿真模拟,可以通过标识用户是否传播信息的状态简化跟踪,是一种更为有效寻求答案的方式[6]。谣言传播仿真模型研究,基本上都是对经典SIR病毒传播模型的改进,并从两个方向展开:一是加入心理影响因素,如谣言遗忘机制等;二是加入另一种信息的传播状态,如两种谣言并行传播或是谣言、辟谣信息交互传播等。

Nekovee等人首次将自发性的遗忘机制引入Moreno等人提出的谣言传播模型,修正了经典病毒传播模型[7]。Zhao等人提出了加入“遗忘—激活”状态的SIHR模型;与传统的SIR模型相比,SIHR模型多了一类人群,即沉睡者(hibernators),他们从谣言传播者转变而来,知晓信息却不主动传播信息,有概率想起谣言并再次成为传播者[8]。薛一波等人考虑正面、负面信息的交互作用,提出SPNR谣言传播模型,认为个体存在相信谣言、不相信谣言两种状态,有几率互相转换[9]。Xia等人引入权威信息,提出SIAR谣言传播模型,采用不同模型,模拟辟谣信息发布前后的传播过程;辟谣前模型,没有权威信息状态,辟谣后模型,增加权威信息状态,个体有概率相信权威信息[10]。

目前,信息级联模型是获得广泛认可的信息扩散模型之一。该理论认为,个体行为受到他人行为抉择的影响,这种个体之间的行为影响,在社交网络的多种情景中,已被证实存在[11]。Schlosser的在线评论行为实验研究,发现评论人阅读负面评论后,更倾向于将自己的评论改为负面评论[12]。谣言传播研究,也反映了谣言传播信息级联的存在。DiFonzo等人的谣言聚类效应实验研究,发现参与者聚集的关系网络导致他们做出同样的谣言选择[13]。

信息扩散的级联理论,随后被研究者建立的计算机模型,以更为精确的方式阐述出来。Goldenberg等人提出了从数学角度阐释信息扩散的独立信息级联模型:个体之间的关系以网络表示,当个体变得活跃,与之相连的个体以一定的概率被激活;个体之间的影响是独立的、互不干扰;激活不断迭代,直至不再有激活发生[14]。

在独立信息级联模型中,个体激活其他个体这一设计,指代了现实环境中信息从某一个体传至另一个体的过程;在辟谣传播的情境下,则指谣言、辟谣信息在个体之间的传播。

在SIAR模型中,个体一旦相信了谣言,便不再转而传播权威信息,这与事实不相符。而且,辟谣就是向谣言受害者传播正确的信息,并鼓励他们向周围扩散该信息[10]。

因此,本研究首先以独立信息级联模型为理论基础,结合SIR模型、SPNR模型和SIAR模型的思想,构建一个符合社会网络中谣言、辟谣信息交互传播实际的二阶段SIAR模型;个体的状态构建来源于SIR模型,个体之间的信息扩散机制构建,来源于独立信息级联模型。

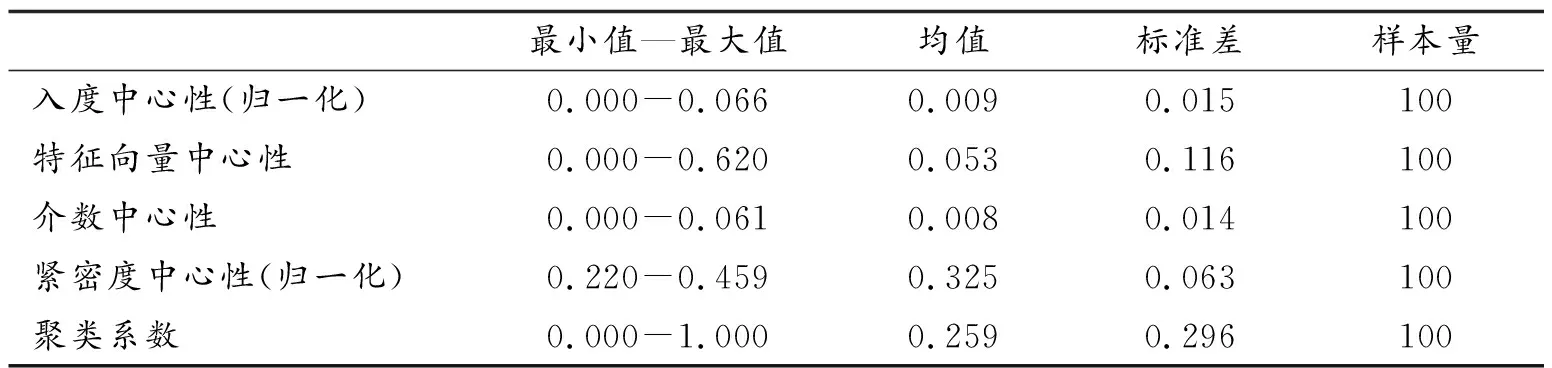

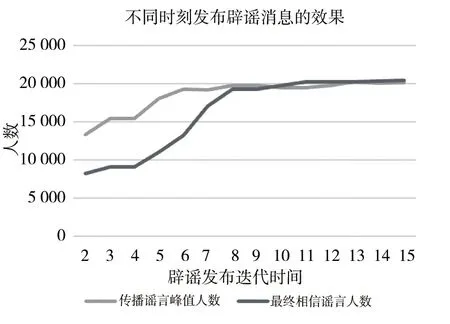

首先,二阶段SIAR模型将根据τ时刻谣言发布与否分为两个阶段:第一阶段0 模型共有5个概率参数,分别为未感染用户S相信谣言成为I的概率λ、传播谣言用户I脱离网络成为Ri的概率α、未感染用户S相信辟谣信息成为A的概率η、传播谣言用户I相信辟谣信息成为A的概率μ、传播辟谣信息用户A脱离网络成为Ra的概率β。 辟谣信息发布前,网络中存在S、I、R三种状态的个体;模型的状态转变流程,如图1(a)所示:初始化环境中,所有节点都是未感染谣言用户S,将谣言发布初始节点的状态改为传播谣言用户I,谣言出现于网络中;未感染谣言用户S,若有关注者为传播谣言用户I,则有λ概率变为传播谣言用户I;传播谣言用户I,有α概率变为脱离网络用户R; R的状态不再发生改变。 辟谣信息发布后,网络中存在S、I、A、Ra、Ri五种状态的个体;模型的状态转变流程,如图1(b)所示:初始化环境中,网络有S、I、R三种状态用户,将辟谣信息发布初始节点的状态改为传播辟谣信息用户A,辟谣信息出现于网络中,传播模型从SIR模型变为SIAR模型,用户R更新状态为Ri;未感染谣言用户S,若有关注者为传播谣言用户I,则有λ概率变为传播谣言用户I,若有关注者为传播辟谣信息用户A,则有η概率变为传播辟谣信息用户A;传播谣言用户I,若有关注者为传播辟谣信息用户A,则有μ概率变为传播辟谣信息用户A,若未转为传播辟谣信息用户A,则有α概率变为脱离网络用户Ri;传播辟谣信息用户A,有β概率变为脱离网络用户Ra; Ri和Ra的状态不再发生改变。 图1 二阶段SIAR传播模型 (a)未辟谣时的谣言传播模型;(b)辟谣信息发布后的谣言与辟谣信息交互传播模型 谣言和辟谣信息是对同一事件持有的两种观点;大众对辟谣信息的关注,会随谣言影响力的上升而上升。因此,本研究为相信辟谣信息用户A的概率,乘上一个谣言影响因子;该因子随着用户A周围用户状态的变化而变化。如图2所示,受邻居用户A影响,灰色节点有可能相信辟谣信息;邻居用户A向灰色节点传播辟谣信息的意愿,受周围用户状态影响。谣言影响因子数学表达式为: 图2 传播辟谣信息的用户A的用户关系拓扑 为了更好地分析辟谣传播过程及其影响,本研究假定网络的用户总量、关系链不变;每进行一次迭代,节点状态都按照相关规则转化;当用户I和用户A的数量都为0时,表示不再有用户传播谣言、辟谣信息,谣言平息,模型迭代结束。 社交网络中,用户之间的关系、网络结构等对信息扩散具有重要影响[15]。本研究在上述二阶段SIAR模型中进行仿真,以模拟谣言、辟谣信息的传播过程,探讨辟谣信息的发布时间、发布者、发布内容对辟谣的影响。社交网络中,多数信息发布数分钟后被转发。然而,过早发布辟谣信息,与它相关的谣言尚未被广泛关注,辟谣信息的关注度可能较低,谣言却凭借其新奇特点流行起来。由此,本研究提出研究问题1。 问题1:辟谣信息的发布时间对辟谣效果具有怎样的影响? 诸多Twitter用户影响力的研究,从用户声望、用户行为、影响指数等方面,考察社会网络中有影响力的节点,提出了大量覆盖各个领域的影响力指标[16]。然而,关于节点影响力的测量,尚未有统一明确的结论。由此,本研究提出研究问题2。 问题2:发布辟谣信息的个体对辟谣效果具有怎样的影响? 中心性,是衡量个体对网络信息扩散影响的指标,主要分为度中心性、介数中心性、紧密度中心性、特征向量中心性,并常用于观察和预测社交网络中用户的影响力[6]。度中心性,为网络中与该节点直接相连的、且边的长度为1的节点数量。有向网络中节点的度分为出度、入度,出度为指向其他节点的边数,入度为指向该节点的边数。本研究构建的社交关注网络,节点的出度,代表关注者数量;节点的入度,代表粉丝数量。研究证明,社交网络中用户的粉丝数对能否成为意见领袖具有重要影响[17]。由此,本研究提出研究假设1。 假设1:发布辟谣信息节点的入度越大,辟谣效果越好。 粉丝中往往隐藏着不具有社交行为的僵尸粉[18]。因此,度中心性只在一定程度上反映了节点的影响力;拥有更多的连边并且连边节点具有高影响力,更能反映节点的重要性。特征向量中心性,就是考虑了所连节点重要性的衡量指标。特征向量中心性越大,节点的影响力越大。由此,本研究提出研究假设2。 假设2:发布辟谣信息节点的特征向量中心性越大,辟谣效果越好。 度中心性和特征向量中心性,考虑的是节点的邻居数目,未考虑节点在网络中所处位置的影响。紧密度中心性和介数中心性,是考虑了节点在网络中所处位置影响的衡量指标。紧密度中心性,是节点到达网络中所有其他节点的平均距离的倒数。一个节点能通过较短路径到达许多其他节点,则拥有较高的紧密度中心性,发出的信息更容易传播给其他用户。因此,紧密度中心性高的节点发布辟谣信息,辟谣信息能更迅速地扩散开来。由此,本研究提出研究假设3。 假设3:发布辟谣信息节点的紧密度中心性越大,辟谣效果越好。 社会网络中,往往存在关系紧密的社群;社群之间联系较弱,通过少数共通节点进行信息传播[19]。连接社群的“信息桥梁”,对社群间信息传递至关重要;介数中心性用于描述节点的这一重要特征。介数中心性,是网络中其他两个节点经过该节点的最短路径数占所有最短路径数的比例。具有高介数中心性的节点,处于小分支的接口处,大量的信息经由它传播至其他分支。因此,介数中心性高的节点发布辟谣信息,占据了向网络扩散辟谣信息的要道。由此,本研究提出研究假设4。 假设4:发布辟谣信息节点的介数中心性越大,辟谣效果越好。 网络结构对信息传播的影响不可忽视。凝聚子群,是网络结构的一个重要特性,即同一子群内部,成员联系紧密。 “聚类系数”,被用来描述节点之间聚集成团的程度;与节点相连的邻居之间相互连接的比例越高,节点的聚类系数越大[20]。Buckner考察了社群疏密结构对谣言传播的影响,对于结构紧密的网络,个体会从不同个体处重复听到同一信息,谣言会在社群中不断传播;对于结构疏离的网络,个体甚至可能听不到谣言。然而,紧密的网络结构,使得信息畅通于网络,也弱化了个体对信息传播的影响;密集社区中的个体,处于一个四通八达的网络中,显得可有可无[21]。Chen等人考察了聚类系数对节点传播能力的影响,发现对具有相同度中心性的节点,节点的聚类系数与传播能力负相关[22]。由此,本研究提出研究假设5。 假设5:发布辟谣信息节点的聚类系数越大,辟谣效果越差。 信息的传播效果,最终依赖于受众的信息选择。关于辟谣信息传播效果的影响因素,除了上述讨论的信源和网络结构之外,还需考虑信息属性、个体选择的影响。为此,本研究提出研究问题3。 问题3:公众对谣言和辟谣信息的接受度对辟谣效果具有怎样的影响? 已有辟谣研究,多将谣言、辟谣信息视作相互独立的信息,仅从辟谣信息的属性考察其扩散;只有少数研究将谣言作为辟谣的环节予以考虑[23],但是,相关成果尚未体现在谣言传播模型研究中。内容质量越好、可信度越高的信息,受众的接受度更高,并更愿意相信、传播它[24]。因此,公众对谣言的高接受度,会增加谣言的扩散;公众对辟谣信息的高接受度,会增加辟谣信息的扩散。由此,本研究提出如下研究假设。 假设6:公众对辟谣信息的接受度越大,辟谣效果越大。 假设7:公众对谣言信息的接受度越大,辟谣效果越小。 以往基于复杂网络模型的仿真研究,多由计算机按照构建规则生成网络。这有利于比较模型在不同规模、特性网络中的表现,但是降低了模型对真实环境的反映。为了更好地模拟谣言、辟谣信息在真实社交网络中的传播,本研究抽取中国最大的微博平台新浪微博网络用于模型仿真。 本研究以Zhang等人研究采用的微博静态关注网络作为数据源[25]。该研究以100个随机种子用户为起点,爬取用户的关注者及其关注者,最后获取了一个有1 776 950个节点、308 489 739条边的有向关注网络。为了便于计算,本研究从该网络中随机选取了一个种子用户,获取该用户的关注者及其关注者,最后获得了一个有29 878个节点、160 657条边的子网络,作为新浪微博关注网络的代表。节点代表社交网络用户,边代表用户的关注关系,边的方向从关注者指向被关注者。 1.因变量 参照潘灶烽等人的研究,本研究的因变量主要包括传播谣言人数峰值、最终相信谣言人数和未感染谣言率[26]。传播谣言人数峰值,即仿真模型中状态为I的节点在时间t上的最大值;最终相信谣言人数,即仿真模型迭代结束后网络脱离者Ri人数;将Ri人数进行归一化,得到整体网络的谣言感染率,最终得出未感染谣言率。 2.自变量 (1)辟谣信息发布时间。仿真模型中,信息根据模型的传播规则,伴随系统循环迭代而传播。本研究以循环迭代,作为仿真系统的时间;以辟谣信息传播源出现的迭代,作为辟谣信息发布时间。 (2)辟谣信息传播源的网络结构特征。本研究以入度中心性、特征向量中心性、介数中心性、紧密度中心性和聚类系数5种网络结构属性,测量辟谣信息传播源的网络结构特征。 (3)信息的公众接受度。本研究的谣言、辟谣信息公众接受度,体现在状态转化概率参数λ、η、μ上。λ是未感染用户相信谣言的概率,代表谣言的公众接受度;η是未感染用户相信辟谣信息的概率、μ是传播谣言用户相信辟谣信息的概率,η、μ代表辟谣信息的公众接受度。 3.实验设计 本研究通过以下三个子实验,对迭代时间、信息传播源、状态转化概率参数分别进行调整,观察谣言、辟谣信息在不同情况下的传播过程与结果,以考察辟谣的发布时间、发布者、发布内容三者对辟谣信息传播的影响。 仿真模型的概率参数设置,有三点值得注意:一是未感染用户和传播谣言用户转变为相信辟谣信息的概率η和μ将乘上谣言影响因子;二是概率参数λ、η、μ皆代表在不考虑网络结构的情况下,个体与个体接触后的感染率;三是概率参数α、β为用户脱离网络的概率,无须个体和其他个体接触。 (1)辟谣信息发布时间与辟谣效果研究 本研究操纵辟谣信息源出现的迭代时间,模拟不同时刻辟谣后的谣言传播过程和结果,考察辟谣信息发布时间与辟谣效果的关系。 为了控制信息传播源节点影响力的影响,本研究从特征属性皆无极端情况的节点中抽取了两个节点,作为谣言、辟谣信息传播源节点。这两个节点的属性如表1所示。介数中心性经过归一化处理;同时,为了准确测量节点的影响力,计算中心性指标时,网络方向为信息流方向,即从“被关注者”指向“关注者”。 表1 信息传播源节点属性 如卡普费雷所言,辟谣信息通常谨慎且强调科学性,难以让人产生兴趣[27]。因此,谣言的感染率相对较高,辟谣信息的感染率略低;谣言传播者的网络脱离概率较低,辟谣信息传播者的网络脱离概率较高。由此,本研究将各状态间转化概率参数设定为:λ=0.8、α=0.1、η=0.3、μ=0.5、β=0.3,进行数值仿真,设置迭代时间最大为80。 仿真迭代开始时间为1,谣言传播源出现,谣言开始在网络中传播,即谣言出现时间为1;将辟谣开始时间τ分别设定为2至15进行仿真,得出社交网络中不同时间、不同状态的节点数、传播谣言峰值人数、最终相信谣言人数。 (2)辟谣信息传播源网络结构特征与辟谣效果研究 本研究操纵辟谣信息传播源的出现,考察辟谣信息传播源节点网络结构特征与辟谣效果的关系。 本研究运用计算机随机产生100个正整数,从网络中抽取相应编号的节点,作为辟谣信息传播源,它们的网络结构特征,如表2所示,其中入度中心性、紧密度中心性进行了归一化处理。 表2 辟谣信息传播源网络结构特征 将上述节点设定为辟谣信息传播源进行仿真,记录每次仿真迭代结束后Ri人数。谣言传播源、状态转化概率参数等设置,与上述辟谣信息发布时间与辟谣效果研究的设置一致。 (3)谣言与辟谣信息的公众接受度与辟谣效果研究 本研究操纵公众对谣言、辟谣信息的接受程度,考察谣言、辟谣信息的公众接受度与辟谣效果的关系。 谣言、辟谣信息的公众接受度,体现在状态转化概率参数λ、η、μ上。开始辟谣的时间τ设置为2,分别令概率参数λ、η、μ为0.2、0.4、0.6、0.8进行仿真,记录每次仿真迭代结束后传播谣言峰值人数、最终相信谣言人数。谣言和辟谣信息传播源、其他状态转化概率参数的设置,与上述辟谣信息传播源网络结构特征与辟谣效果研究的设置一致。 本研究采用Gephi 0.9.2进行网络特征分析;Matlab R2016b进行模 型构建以及数值仿真,SPSS 25.0进行数据统计分析。 本研究采用的微博关注网络结构特征,如表3所示,共包含29 878个用户,平均度为5.377(出度和入度对称,平均出度和入度都为5.377),说明平均每个用户有5个关注者或粉丝;平均聚类系数为0.199,平均路径长度为3.671,表明网络中节点关系较为紧密;网络直径为7,反映网络中最远距离的两个节点之间间隔6个节点,这与“六度分割”理论相符。 表3 微博关注网络基本特征 一个拥有29 878个节点、平均度为5.3的随机网络,平均聚类系数趋近于0,且平均路径长度为3.671。因此,本研究采用的网络,具有高聚类系数、低路径长度的特征,呈现出小世界网络的特性;同时,网络的度分布呈幂律分布特征,如图3所示,大部分节点的度都较低,只有少部分节点拥有较高的度,与无标度网络一致。由此可见,本研究采用的网络,具有“小世界”“无标度”的特性,符合一般社交网络的特征;在此网络上进行数值仿真,可模拟现实社交网络的状况。 图3 网络中节点度的数量分布 首先,考察在谣言未发酵时发布辟谣信息的效果,即观察在极早情况下(τ=2、3、4、5),网络中不同状态人数的变化情况,仿真结果如图4所示。 图4 不同时刻发布辟谣信息后的谣言及辟谣信息传播情况(λ=0.8、α=0.1、η=0.3、μ=0.5、β=0.3) (a)辟谣发布时间τ为2;(b)辟谣发布时间τ为3;(c)辟谣发布时间τ为4;(d)辟谣发布时间τ为5 由图4可以发现,无论辟谣信息何时发布,网络中各状态节点数走势相似,辟谣发布时间似乎对谣言和辟谣信息传播不产生特殊影响。具体而言,短时间内,未感染谣言节点S数量急速下降,谣言传播节点I数量急速上升。谣言传播节点I到达峰值后,未感染谣言节点S数量趋于稳定,辟谣信息传播节点A数量开始剧烈上涨。辟谣信息传播节点A数量到达峰值后,谣言传播节点I数量下降趋势由急趋缓,脱离网络节点Ri和Ra也从急速上升变为缓慢上升。最后,未感染谣言节点S数量保持不变,谣言传播节点I和辟谣信息传播节点A数量都趋近于0,体现传播效果的脱离网络节点Ri和Ra数量也逐步趋于稳定。 图5 不同时刻发布辟谣消息的效果 但比较图4的四种场景中谣言节点I的峰值以及最终相信谣言的脱离网络节点Ri,可发现,随着辟谣信息发布时间延后,二者数量在整体网络中所占的比例越高,同时与相信辟谣信息用户A、最终相信辟谣信息的脱离网络用户Ra的节点数的差值越大。这说明辟谣信息应该更早地发布,降低谣言受害者数量。 值得注意的是,辟谣发布时间对辟谣效果的作用,随着时间推移出现“边际效应”。图5为不同时刻发布辟谣消息后的传播谣言峰值人数和最终相信谣言人数的折线图。由图5可以发现,在模型仿真迭代时间τ为2~8时,发布辟谣信息,传播谣言峰值人数、最终相信谣言人数,都有明显的增加;τ>8时,发布辟谣信息,传播谣言峰值人数、最终相信谣言人数,都趋于平稳,即辟谣基本无效;τ为2~4之间,折线的增长变化未表现得特别强烈。由此可见,谣言出现一段时间后,是辟谣的关键时刻。 本研究将网络结构的5个特性:入度中心性(归一化)、特征向量中心性、介数中心性、紧密度中心性(归一化)、聚类系数作为自变量,将未感染谣言率作为因变量,进行多元线性回归,以分析辟谣信息传播源网络结构与辟谣效果的关系。研究结果,如表4所示,回归模型可解释辟谣效果50.3%的方差(调整后R2=0.503;F=51.049,p<0.001)。 表4 辟谣信息传播源网络结构特征对辟谣效果的多元回归分析结果 结果显示,辟谣信息传播源紧密度中心性(β=0.612,t=8.412,p<0.001)和聚类系数(β=-0.259,t=-3.577,p<0.001)对辟谣效果具有显著影响;并且,紧密度中心性对辟谣效果有正面影响,聚类系数对辟谣效果有负面影响,假设3和假设5被接受。入度中心性(β=0.213,t=1.977,p=0.051)、特征向量中心性(β=0.113,t=1.588,p=0.116)和介数中心性(β=0.115,t=1.222,p=0.225)对最终辟谣效果没有显著影响;假设1、假设2和假设4均被拒绝。 本研究以λ衡量公众对谣言的接受度、以η和μ衡量公众对辟谣信息的接受度进行仿真,结果发现,当λ越大,相信、传播谣言的人数越多,当η和μ越大,相信谣言的人数越少,但传播谣言人数变化不明显。虽然η和μ无法影响谣言传播的进程,但可以减少最终相信谣言的人数,研究证明了假设6和假设7。 图6展示了各概率参数与谣言传播峰值人数的关系。图6(a)显示,未感染者转变为谣言传播者的概率λ,对谣言传播峰值人数有较大影响。随着λ的上升,谣言传播人数的峰值显著上升,λ从0.2升至0.8,峰值人数的提升效果更为明显,λ从0.6升至0.8,峰值人数的提升效果较小。图6(b)与图6(c),分别描述了η、μ与谣言传播峰值人数的关系。从整体上来看,在其他条件不变的情况下,η和μ取值不同,对谣言传播人数曲线,并无较大影响。这说明,谣言的感染效果,不会因公众对辟谣信息的接受度发生变化。 图6 信息传播概率参数对传播谣言峰值人数的影响(a)λ变化带来的影响;(b)η变化带来的影响;(c)μ变化带来的影响(λ=0.8、α=0.1、η=0.3、μ=0.5、β=0.3,图中所示参数除外) 图7展示了各概率参数与最终相信谣言人数的关系。可以看出,三个概率参数λ、η、μ皆对最终相信谣言的人数影响较大。最终相信谣言的人数,随着λ的上升而上升,随着η、μ的上升而下降。 值得注意的是,图7(a)显示,在λ为0.2和0.4时,相信谣言人数与时间的曲线较为接近,并与λ为0.6和0.8时的曲线相差较大。此特征也可在图7(c)考察μ的曲线中得出。观察图7(b),则发现当η为0.6和0.8时,相信谣言人数与时间的曲线较为接近,这与λ和μ相反。由此可见,当λ和μ较小时,其对最终相信谣言人数的影响较弱;当λ和μ较大时,其对最终相信谣言人数的影响较强。η则相反,当η较小时,其对最终相信谣言人数的影响较强;当η较大时,其对最终相信谣言人数的影响较弱。 图7 信息传播概率参数对相信谣言人数的影响(a)λ变化带来的影响;(b)η变化带来的影响;(c)μ变化带来的影响(λ=0.8、α=0.1、η=0.3、μ=0.5、β=0.3,图中所示参数除外) 另外,观察最终相信谣言人数的绝对值,可以发现当η=0.2时,最终相信辟谣人数的绝对值,要远远超过其他情况。η代表的是未感染者直接相信辟谣信息的概率。这说明,从未听过谣言的公众,对辟谣信息的接受度太低,则会造成更多个体受谣言蛊惑,且受影响的人数比一般情况更多。 在经典SIR谣言传播模型的基础上,本研究加入辟谣者角色,提出“谣言传播-谣言辟谣交互传播”二阶段SIAR传播模型;并且,采用数值仿真方法,探究社交网络的谣言、辟谣信息传播与辟谣效果。研究发现,辟谣信息发布时间、辟谣信息传播源与其他个体的紧密程度、公众对于谣言和辟谣信息的接受度,对辟谣效果产生显著影响。 研究发现,辟谣时间的早晚,对辟谣效果产生强烈影响。本研究选取谣言出现后的14个迭代时刻(即仿真模型中的时间参数τ为2~15)作为辟谣发布时间点,仿真结果表明,每滞后一个迭代时间点发布辟谣信息,谣言传播人数明显增加;而且,τ>8时发布辟谣信息,辟谣基本无效,这说明了“争分夺秒”辟谣的重要性。这与先前认为过早发布辟谣信息会因为缺少关注、传播而辟谣失败的假设不同,证明了辟谣时间对辟谣效果的重要作用。研究同时发现,在谣言刚刚出现在网络的“谣言出现”阶段、谣言已具规模的“谣言成形”阶段,辟谣发布时间对谣言传播峰值人数、最终相信谣言人数的影响,都相对较弱。然而,在谣言出现一段时间后的“谣言扩散”阶段,辟谣发布时间的早晚,对辟谣效果产生较大影响。换句话说,在“谣言扩散”阶段,辟谣发布时间对辟谣效果,具有阶跃性变化的影响。因此,辟谣发布时间越早,辟谣效果越好;特别是,应该抓住“谣言出现”阶段向“谣言扩散”阶段转变时刻进行辟谣,提升辟谣效果。 研究发现,紧密度中心性对辟谣效果有正向作用,聚类系数对辟谣效果有负向作用,度中心性、特征向量中心性、介数中心性对辟谣效果未产生显著影响。 一方面,与其他节点关系紧密、周围个体未聚集成团的辟谣信息传播源,对辟谣效果产生显著影响;是否为联结不同群体的关键用户,对辟谣效果未产生显著影响。这说明,具有辟谣作用的是拥有大量活跃、且有影响力粉丝的用户;粉丝数并不是最重要的参考依据,转发数更能说明用户的影响力。 另一方面,处于越紧密网络群体的辟谣信息传播源,发布辟谣信息的效果越差。这一研究结论,与原有假设一致,但与既有一些研究结论相悖。既有研究证明,高密度网络促进人们扩散辟谣信息的意愿,即更紧密网络对辟谣信息传播具有促进作用[28]。既有研究与本研究关注的都是网络个体间的凝聚性。不同的是,前者关心的是整个网络的凝聚性,后者关注的是传播源的凝聚性。紧密网络个体的信息交流和佐证更为频繁,然而,就网络整体而言,个体之间难以两两相连,这意味着,紧密网络个体处于“小圈子”“小团体”之中。所以,具有高聚类系数的用户,可能是那些交友面、影响面较窄的用户。 因此,为了达到辟谣效果,在尽早发布辟谣信息的同时,应该让辟谣信息迅速扩散到不同特征的群体中,再让“高密度”群体自行扩散,形成“1个中心-多个领袖-无数小群体”的传播模式。 研究发现,公众对谣言的接受度越高,辟谣效果越差;公众对辟谣信息的接受度越高,辟谣效果越好。这证明了信息内容与辟谣效果息息相关。 值得注意的是,本研究考察的三个有关谣言和辟谣信息接受度的状态转化概率中,未感染用户转换为辟谣信息传播用户的概率极低时,受谣言影响的人数,明显高于其他情况。这说明,未感染用户对辟谣信息的接受度,对辟谣效果影响明显,并且,高于未感染用户与谣言传播用户、谣言传播用户与辟谣传播用户之间的转化概率。因此,相比谣言传播后的辟谣,让公众在面对谣言前接受辟谣信息更为重要;即相比谣言传播的防治,谣言的预防工作更为重要。 本研究提出了谣言、辟谣信息交互传播的辟谣传播理论模型,并运用数值仿真方法,考察、分析了谣言和辟谣信息的传播过程及其影响因素,后续研究可与现实环境结合进行实证研究,通过剖析用户个体特征、辟谣信息的可读性以及评论、转发等用户之间信息交互方式,更为全面地考察辟谣传播效果的影响因素。本研究按照抽取种子用户的关注者及其关注者的方式,获得数据样本;后续研究可扩大网络范围以减小抽样误差。

二、研究问题和研究假设

三、研究方法

(一)数据来源

(二)变量测量

四、仿真结果与数据分析

(一)微博关注网络的基本特征

(二)辟谣信息发布时间的影响分析

(三)辟谣传播源网络结构特征的影响分析

(四)谣言和辟谣信息公众接受度的影响分析

五、 研究结论与讨论

(一)辟谣信息发布时间对于辟谣效果的影响

(二)辟谣信息传播源网络结构特征对辟谣效果的影响

(三)谣言和辟谣信息的公众接受度对辟谣效果的影响